高校创业教育中隐性知识的传递研究*

金必简

(温州大学 商学院,浙江温州325035)

高校创业教育中隐性知识的传递研究*

金必简

(温州大学 商学院,浙江温州325035)

开展创业教育是高校教育的一个重要趋势,创业教育内容的创新性与实践性决定了隐性知识的传递在创业教育中的重要地位,而隐性知识的特性又决定了它的传递过程障碍重重。因此基于隐性知识传递的视角对高校创业教育进行研究,通过文献的梳理与资料的收集,结合目前我国高校开展创业教育的现状,从创业教育的环境、传授者、接受者以及创业教育方式等角度提出促进创业教育中隐性知识传递的建议。

创业教育;隐性知识;传递方式

创业教育和创业活动对于一个国家的经济增长有着不可替代的重要作用,高新技术人才聚集的美国“硅谷”有65%左右的企业由斯坦福大学的学生和教师创办[1],高校在创业教育中的作用可见一斑。在“大众创业,万众创新”的背景下,2015年5月13日,国务院最新发布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》的文件(国办发〔2015〕36号),创业教育俨然已经成为发展战略中十分重要的一个环节。

然而,统计数据显示,我国2015届大学生毕业创业比例仅2.86%,虽然较2010年的不足1%已经有所提高,但仍然大大低于发达国家20%左右的大学生创业比例。在适龄劳动人口中,希望创业、愿意创业、敢于创业的人数也比较少,因此在高校展开创业教育,培养大学生的创业意识及创业能力显得尤为重要。但是不同于目前教育普遍倾向的对工具、方法等显性知识的教育,所谓的创业意识以及创业能力是一种无法通过系统的语言或者其他外化的媒介直接传递的,是一种隐性的知识。

《道德经》开篇即云:道可道,非常道;名可名,非常名。英国学者Michael Polanyi(1958)[2]异曲同工地指出“一个人所知道的,所意识到的东西与他所表达的东西之间存在着隐含的未编码的知识”、“我们知道的比能说出来的要多”。这些难以规范化表达出来的知识即为隐性知识。隐性知识犹如冰山深藏于水底的部分,在知识构成比例上远远超过显性知识。然而,由于隐性知识无法通过系统的语言或者其他外化的媒介传递,因此,在现有的教学中往往无法顾及。这一点在高校创业教育中体现得尤为明显。如何通过教与学的互动,教学方式的创新以及课堂氛围的创造来传播隐性知识,让学生从象牙塔中得以一窥现实世界中的运转规律,激发学生的创业意愿,提高创业能力,是目前创业教育领域所需关注的课题。

一、基本概念

(一)隐性知识的基本界定

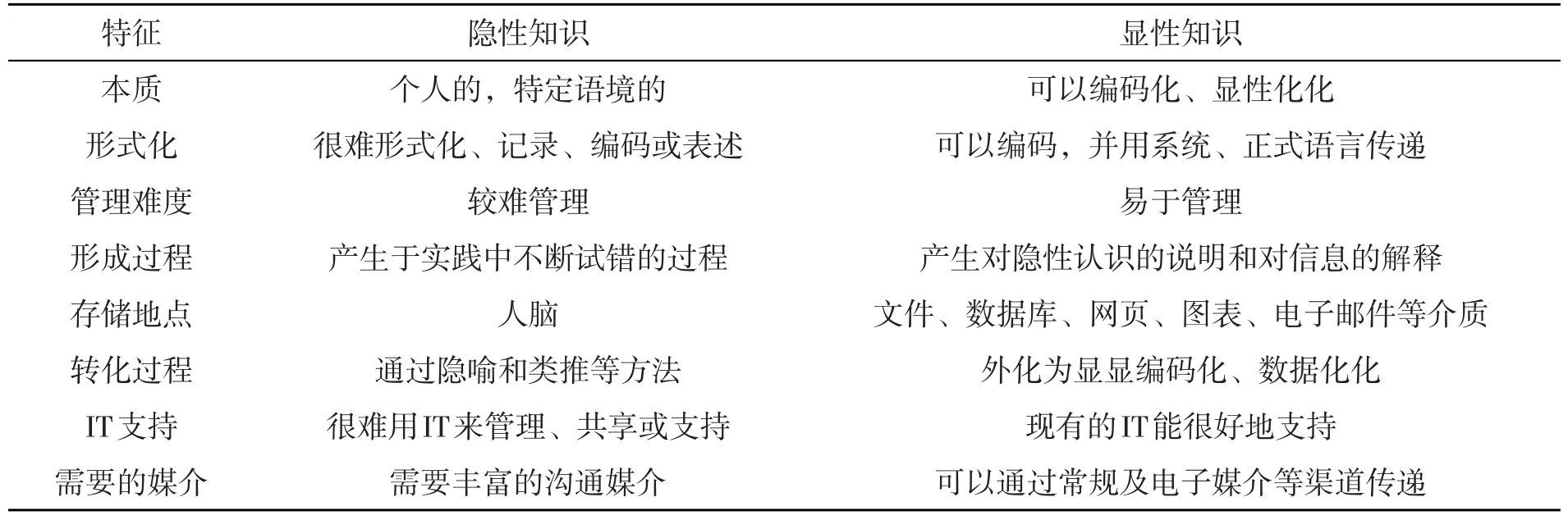

对于隐性知识系统的研究,可以追溯到1958年,英国学者Michael Polanyi在《Study of Man》一书中,首次提出隐性知识的概念[2]。按照Polanyi的说法,隐性知识(Tacit Knowledge)是非正式的,如人们在实践中总结领悟出来的知识,是个人化的,非公开的。Spender(1993)[3]认为隐性并非意味着不能编码,他把隐性知识定义为“还没有显性化”的知识。彼得·德鲁克认为:隐性知识就如某种技能,是不可用语言解释的,只能通过演示来证明它的存在,学习这种技能的唯一方法是领悟和练习。总的来说,隐性知识和显性知识在本质、形式等方面都存在很大的差异,如表1所示。1

(二)隐性知识对于创业者的意义

研究表明创业者的隐性知识对创业绩效有显著的正向影响作用(单倩彦(2010))[4]。对于家族企业而言,企业家隐性知识在代际之间有效转移是家族企业成功传承的关键(余向前等(2013))[5]。

基于创业者所需的隐性知识的内容,单倩彦(2010)[4]通过访谈法和开放式问卷搜集项目,编制形成创业者隐性知识量表,经过探索性因素分析和验证性因素分析得出,创业者隐性知识包括两个维度:创业认知管理和创业技能管理。所谓创业者认知管理主要体现在信念、价值观、态度和思维模式等方面;而创业技能管理指的是得当、有效地处理创业活动中的诸多任务的技能层面的隐性知识。而余向前等(2013)[5]的调查数据则显示,诚信好学、企业家精神以及个体社会网络是需要转移的企业家隐性知识的三个主要内涵。赵荔(2009)[6]指出影响企业家隐性知识水平的因素主要涉及企业家个体因素、经验学习能力、工作性质、社会关系网络等方面。

总的来说,创业者除了具备基本的显性知识之外,更重要的是对内在素质的培养。无论是创业者内在心理素养,还是创业认知和创业技能,都是创业者需要具备的隐性知识,而这些隐性知识的运用有助于创业绩效的提高,因此这些隐性知识如何通过创业教育传递与传承出去,是文章关注的重点。

二、创业教育中隐性知识的传递

(一)显性知识与隐性知识之间的“接口”

对于隐性知识能否显性化,它与显性知识之间是否存在接口,理论上还是存在争议的。Krashen(1985)[7]以语言天赋假说(Innate Hypothesis)为基础,发现显性知识与隐性知识之间不存在直接的转换关系。Bialystok(1994)2则认为通过实践或者训练可以将隐性知识显性化。Ellis(2005)[8]综合了前两者的研究,提出“弱接口假说”,认为显性知识有向隐性知识转换的可能性,通过显性知识的传递可以让学习者发现传递过程中的差距。

日本学者Nonaka(1994)[9]也支持“接口假说”,他认为知识的转化过程就是知识的创造过程,提出了著名的SECI知识创造模型,所谓的SE-CI指的是知识创造的“社会化(Socialization)、外在化(Externalization)、组合化(Combination)、内隐化(Internalization)”过程。

表1 隐性知识和显性知识的比较1

魏文婷等(2015)[10]认为隐性知识需要经过某种形式的转化使其显性化或者不经过显性化直接传递给他人。吴冰、刘志民(2013)[11]基于SECI模型分析了产学合作获取隐性知识的途径。刘倩倩(2014)[12]通过总结近十年的隐性知识显性化的研究和发展,探讨了通过制度的改革、技术的进步以及环境氛围的创造等隐性知识显性化的路径。

综上,对于创业教育而言,课程体系的建立、各种创业活动相关的交流都是基于隐性知识与显性知识之间存在“接口”的假设基础上的。创业教育的教师、经验传授者通过隐性知识的外在化,学生通过显性知识的组合化,达到隐性知识社会化的效果,进而再达到隐性知识内隐化的效果。

(二)影响创业教育中隐性知识传递的因素

Vito Albino等人(1999)[13]归纳知识转移影响因素:转移主体、转移意境、转移内容、转移媒介。展开来说,转移主体的传授能力、接受方的吸收能力、转移情境的情况、所传递知识的内隐性,传递的方式等(孙铮(2008))[14]都影响到知识的传递,就创业教育中隐性知识传递而言,相应的有以下几个方面的因素作用:

1.创业教育的环境。创业教育所处的环境对创业教育的进行起着明显的作用,良好的环境能够促进隐性知识转换与传递。最直接的环境因素即校园文化,校方采取何种创业教育模式,直接影响隐性知识传递的内容以及效果。而由于创业属于商业行为,脱离不了社会的大环境。再者,由于创业教育实践需要较多的,师资、资金以及政策支持,因此,社会政府对创业教育的态度也决定了隐性知识来源和创业教育未来的发展。

2.创业教育中隐性知识传授者的因素。创业教育中隐性知识的传授者是隐性知识的主要来源之一,也是隐性知识显性化的重要推动力。传授者自身的经历是隐性知识存在的根源,只有传授者自身具备了或者体验到创业者所需的素养,才能谈及将其传递出去。

3.创业教育中隐性知识接受者的因素。隐性知识接受者的接受能力决定了隐性知识传递的效果。在创业教育过程中,只有学生通过各种方式领悟到技能之外的知识,并将其内在化,隐性知识的传递才是有效的,隐性知识的传递才是可持续的。

4.创业教育中隐性知识传递方式。隐性知识的传递方式可能影响到接受者的接受程度。就创业教育而言,由于其与实践活动密不可分,若采用传统的课堂教师主导型的教育方式,很可能造成“纸上谈兵”的状况,影响隐性知识的传递效果。

三、我国高校创业教育中隐性知识传递现状分析

(一)高校创业教育模式

2002 年,教育部确定了中国人民大学、清华大学等9所院校作为创业教育试点高校,标志着我国高校创业教育拉开序幕。为推进创业教育的开展,教育部高教司开始组织高等院校创业教育骨干教师高级研修班,并在大学生创业予以政策上的资助与优惠。随着创业教育的愈发受重视,高校在探索中也积累了一些经验,目前对创业教育的研究可归纳为以下三大类。[15-17]

1.注重创业意识培养的创业教育模式。这类模式以中国人民大学为代表。企业家精神驱动成长,因此他们强调创业教育“重在培养学生创业意识、构建创业所需知识结构,完善综合素质”。高校通过开设“企业家精神”、“风险投资”、“创业管理”等系列课程展开课堂创业教育;形成以专业为依托、以项目和社团为组织形式的创业教育实践方式,借以培养学生的创新性人格。

2.创业教育实体化模式。北京航空航天大学的创业教育是这类模式的典型。这类高校力求让创业教育走出课堂,让学生在实际的创业活动接受创业教育。高校通过成立创业园,建立进行商业化运作,引进创业基金,建立如“种子基金平台”、“科技型中小企业技术创新基金平台”等,为学生的创业活动提供支撑,也借此促进创业人才的成长。这类高校还会成立专门的部门,管理与创业有关的事项,提供咨询和管理服务。

3.通过创业竞赛促进创业教育的模式。1998年,清华大学首次举办创业计划大赛,对创业教育的另一种模式进行了探索。参赛选手通过集中培训、竞赛成果展示以及向社会公众宣讲等方式积累实践经验,提升综合能力。以创业竞赛为载体,大规模地在高校推广,不仅激发学生的参与热情,也成功引起了社会各界人士的关注,为创业计划的实施争取了更多的机会。

(二)高校创业教育中隐性知识传递所面临的问题

1.创业教育环境的不够充分。相对于美国等发达国家我国创业教育起步较晚,还未形成成熟的创业教育模式。高校中创业教育目前主要仍以选修课的形式进行,占较少的学时比例。相应的外部环境中,风险投资、资本市场等发展也未能充分满足展开创业活动的需要。大学生创业的意愿逐渐被激发,但实际投入创业的大学生仍是少数。

2.师资力量不足。据华中科技大学调查研究中心(2008)[1]对武汉市高校的调查数据显示,目前高校未开展创业教育最主要的原因之一即为缺乏相关师资。唐璐(2008)[18]对江西省高校的实证研究结果同样认为缺少创业教育师资是高校创业教育中遇到的首要障碍。

目前高校创业教育的师资队伍中,有过创业经历或者企业工作经历的教师比较少,大多是参加过创业教育教师培训或者从事创业教育研究工作[18]。前文提及,隐性知识大多产生于实践中不断试错的过程,而学习隐性知识需要不断的领悟与练习。若从事创业教育的教师缺乏相关的实践经验,那创业者的隐性知识架构甚至还未在教师层面得以搭建,更无法有将其传递下去之说。调查数据显示创业教育校方目前也对有过创业经历的教师表示较大的需求,供需之间的缺口一方面体现了高校清晰地看到目前创业教育师资力量的不足之处,另一方面也可见创业教育师资队伍建设的必要性与紧迫性。

3.创业教育方式与实践的联系依然较少。创业理论与实践之间存在着操作误差,创业研究的成果需要通过创业实践来检验;而且由于创业活动的创新性,创业教育研究可能滞后于实践活动的开展,创业研究需要创业实践来推进。因此,无论是创业研究还是创业教育都需要与创业实践紧密的联系起来。然而,就目前的情况来看,虽然有一些高校已经建立自己的创业教育模式,但是就普遍意义上来看高校开展创业教育的方式仍然以创业计划竞赛、课程学习和专题讲座为主,实际创业活动在高校开展创业教育的方式比例依然较少。

创业教育中学生参加创业实践活动的机会较少,隐性知识积累的可能性也就大大降低,更谈不上在实践中领悟与联系了。然而,并非高校不愿意将实践与教学结合起来,也非学生无此需要,主要原因在于创业教育中加入创业实践需要较大的资金投入,而且该部分资金投入属于风险投入,要面临较大的风险,因此,创业教育资金来源是高校开展创业教育实践活动面临的现实问题。

四、完善我国创业教育中隐性知识传递的建议

(一)创业教育环境的进一步改善

创业教育的开展需要环境的支撑,创业教育环境的改善是创业教育发展的基础,也是隐性知识传递赖以生存的土壤。从政府层面来说,一方面应当从政策上加强对创业教育的支持力度,切实将创业教育作为经济创新力的重要来源,激发高校重视创业教育的动力;另一方面应当完善风险投资与创业板资本市场的机制,为创业活动提供有利的外部环境,形成隐性知识传递的良性循环。从高校层面来说,一方面学校需要关注显性化之外创业教育中尤为珍贵的隐性知识的有效传递,激发学生的创意潜能,培育学生的创新精神,锻炼学生的创业能力。另一方面,创业教育的课堂需要变革,通过师生间活跃的碰撞激发隐性知识的外化;而这需要调动创业教育教师的主观能动性,让他们有动力去对隐性知识的传递方式进行探讨、创新。

(二)师资力量的培养

创业教育师资队伍的建设至关重要,但又并非一蹴而就之事。高校可以通过生源以及各种社会资源建立创业教育的人才库,形成定期或者不定期的讲座、论坛或者经验交流会,以弥补学校暂时性的人才短缺。从长期来看,师资力量的培养与创业教育的发展是相互作用的。高校创业教育不能是一个封闭的系统,创业教育的发展必然带来师资队伍以及受教育者隐性知识的日益沉淀,而师资力量的壮大,反过来又带动隐性知识的传递。因此,师资力量的培养还有赖于创业活动的不断开展。从另一个角度来看,针对师质力量缺乏创业实践的情况,除了联系外部人士客座授课外,高校应当考虑建立相关专业教师、创新创业教育专职教师到行业企业挂职锻炼制度。教师属于大众创业中的一员,应支持教师以各种形式将科技成果产业化,并鼓励其带领学生创业创新,从而让整个互动的过程更加的积极主动。

(三)教学方式的综合运用

从传递方式上看,隐性知识的传递需要实践检验,创业教育也需要实践的证明。因此综合运用理论与实践相结合的教学方式是推动创业教育中隐性知识的必要举措。一方面,从传统角度看,可以通过实验基地的投入推动实践教学,鉴于实验基地需要较多的投入,与企业结成联盟,促进隐性知识的输入与输出,发展成为长期的互动关系是拓展教学方式应该关注的措施。另一方面,目前互联网平台为小微企业提供了很多的便利条件,也为创业教育的实践活动提供了更多的可能性,因此,通过互联网平台虚拟创业环境,提供实验式的创业体验,甚至提供一定的资金作为启动资金支持创业行为,再将整体的经验进行分享和交流,也为隐性知识的传递提供了氛围。另外,可以借鉴美国高校创客空间发展的模式,因地制宜创建高校创客空间,通过创客教育来培养创新精神、创业能力等,为创业教育提供有力的支撑[19]。

五、结论

创业教育是以实践为导向的教育,其最终目标是能力的提升,这种能力很难通过以知识体系传授为主的教育方式获得。而隐性知识转移的实质恰恰正是获取能力,以隐性知识传递为特征的创业教育是提升创业能力的有效途径。因此高校创业教育需要从教育环境、师资力量和教学方式等方面完善隐性知识的传递,最终为大学生提供有效的创业教育。

注释:

1表1 的资料转引自夏湘远.企业核心能力视阀中的隐性知识管理研究[D].长沙:中南大学,2009.

2傅春晖,彭金定.显性知识、隐性知识及其语言学意义[J].宁夏社会科学,2010(5):163-164.

[1]华中科技大学调查研究中心.我国高校创业教育实证研究及其与美国高校创业教育的对比分析——基于武汉高校[R].2008:4-5.

[2]Michael Polanyi.Study of man[M].the University of Chicago Press,1958:9-15.

[3]SPENDER J.Competitive advantage from tacit knowledge?Unpacking the concept and its strategic implications[J],Academy of Management Annual Meeting Proceedings.1993(1):37-41.

[4]单倩彦.创业者隐性知识结构及其相关研究[D].河南:河南大学,2010:17-28.

[5]余向前,张正堂,张一力.企业家隐性知识、交接班意愿与家族企业代际传承[J].管理世界,2013:77-88.

[6]赵荔.企业家隐性知识水平差异的影响因素分析[J].科技管理研究,2009(6):334-335.

[7]STEPHEN D.Krashen.The input hypothesis:issues and implications[M].Longman,1985.

[8]ELLIS R.Measuring implicit and explicit knowledge of a second language:A psychometric study[J].Studies in Second Language Acquisition,2005,27(2):141-172.

[9]Ikujiro Nonaka.A dynamic theory of organizational knowledge creation[J].Organization Science,1994,5(1):14-37.

[10]魏文婷,高忠明,盛子强.国内关于职业教育中的隐性知识研究述评[J].职教论坛,2015.03:34-38.

[11]吴冰,刘志民.高职院校产学合作教育与隐性知识习得——基于SECI模型的分析[J].教育发展研究,2013(03):7-10.

[12]刘倩倩.隐性知识显性化研究综述[J].山西师大学报:社会科学版,2014(03):146-148.

[13]VITO ALBINO A.Claudio Garavelli,Giovanni Sehiuma.Knowledge transfer and inter-firm relationships in industrial districts:the role of the leader firm[J].Technovation,1999(19):53-63.

[14]孙铮.隐性知识传递方式与传递效果的影响因素研究[D].杭州:浙江大学,2008:33-42.

[15]王树生.创业教育研究[D].长春:东北师范大学,2003:63-73.

[16]柴旭东.基于隐性知识的大学创业教育研究[D].上海:华东师范大学,2010:72-86.

[17]魏拴成,曹扬,周小理.中美创业教育模式比较与我国创业教育之发展路径[J].职业教育研究,2010:62-63.

[18]唐璐.我国高校创业教育现状与对策研究——基于江西省部分高校的实证研究[D].南昌:南昌大学,2008:31.

[19]王佑镁,陈赞安.从创新到创业:美国高校创客空间建设模式及启示[J].中国电化教育,2016(08):1-6.

Research on Tacit Knowledge Transfer of Entrepreneurship Education in Colleges

JIN Bi-jian

(School of Business,Wenzhou University,Wenzhou,325035,China)

It is an important trend to develop entrepreneurship education in college.With the features of innovation and practice in entrepreneurship education,tacit knowledge plays an essential role in it.Meanwhile,the unique characteristic of tacit knowledge causes many obstacles in the process the transferring.With the consideration of current situation of entrepreneurship education in china,this paper investigates tacit knowledge transfer and the affecting factors by literature collection and data analysis,and provides ways to promote the effective transfer of tacit knowledge from the aspect of education environment,teachers,students and the education method of entrepreneurship.

entrepreneurship education;tacit knowledge;transfer mode

G646

A

1672-0105(2017)04-0016-05

10.3969/j.issn.1672-0105.2017.04.004

2017-11-05

浙江省教育厅科研项目“隐性知识传递视角下的高校创业教育”(Y201327307)

金必简,女,硕士,温州大学教师,主要研究方向:创业教育。

台新民)