清早期款彩“汉宫春晓”漆屏风与徽州漆艺研究

徐大珍

安徽博物院收藏有从战國到民国的漆器近百件,其中有一组“刻填人物楼阁图漆屏风”,虽有残损,但仍能看出其工艺有别于一般“填彩”漆器。这是一组制作于清早期的款彩“汉宫舂晓”漆屏风,是世界范围内存量不多的漆艺佳作。这组屏风征集于安徽歙县,其地属古徽州府区域,为研究款彩工艺与徽州版画及徽商之间的关系提供了重要历史信息。本文试图从“款彩”形成的历史及与徽州漆工艺的发展来解读这组屏风的漆艺风格,并比较欧美所藏中国漆屏风及其在中西文化交流史上的关系。

一、款彩漆艺溯源及与徽州版画的关系

中国用漆历史源远流长。早在新石器时期,我们的先民就已成功用漆。2013年,在距今8000年前的杭州萧山跨湖桥遗址出土了漆弓,这是目前发现的最早的漆器。在周代,漆艺基本成熟,拥有漆器在当时与青铜器一样,是王权的象征。《周礼》记载当时设“漆园吏”专门负责管理王室漆树园,庄子曾任此职。汉代以后,漆器从实用器发展为艺术品,为皇室所垄断。漆工匠是世代承袭的匠籍制。明初,出于国家海防和航海西洋的需要,造船业发展迅速,带动漆业繁荣。因为造船所需用漆数量巨大,明代将漆列为赋税项目之一,引导农民种漆,建立大批漆园。正是因为这样的需求,当时在适宜漆树生长的南方地区,如苏州、安庆、徽州等地,先后建立了漆园。漆树种植业的兴盛,刺激了民间漆工艺的发展,由此引发匠役制度的革新。明成化、嘉靖年问始以银代役,漆工匠初步得到自由身份,至清康熙年问彻底废除了匠籍,进一步促进了民间漆工艺的发展。

明末清初,荷兰、英法等国向海外移民扩张,同时开辟贸易市场,中国的丝绸、瓷器、漆器是西方人所感兴趣的货物。西方上层社会对神秘的东方文化趋之若鹜,专门成立了东印度公司与中国及周边国家进行贸易,清政府在平定台湾后也开放了海禁。在这样的历史背景下,款彩漆工艺在民间产生。它是民间漆工艺,非王室所喜,当时王室漆器主要还是精工制作“镶螺钿、金、银”等漆器。

款彩又名“刻灰”,宋张世南《游宦纪闻》记载:“款谓阴字,是凹入者,刻画成之。”其工艺是在做好漆灰及髹过黑漆推光的漆器胎地,根据画面需要铲去部分漆面及漆灰以确立图案的轮廓线,再在漆面上刻花减地,而后涂以白粉,按画面所需着色,填充各种绚丽多彩的色漆,刚柔兼备,达到金碧辉煌、锦上添花的独特艺术效果。款彩特别适合用来装饰大而平的漆面,所以主要用于漆屏风制作,风行一时。

徽州款彩工艺的产生与当时徽派版画业的影响有相当的关系。首先是制作过程相似。版画是将画稿转印上木板,沿图案的轮廓线刻出,剔除线条以外的其他部分,而款彩是在垸漆(在胎上用漆灰打底)后的漆面上刻绘画样,同样沿轮廓线剔除其他部分。款彩黑漆面的运用也来自版画的启发,黑白对比的效果大体相同。

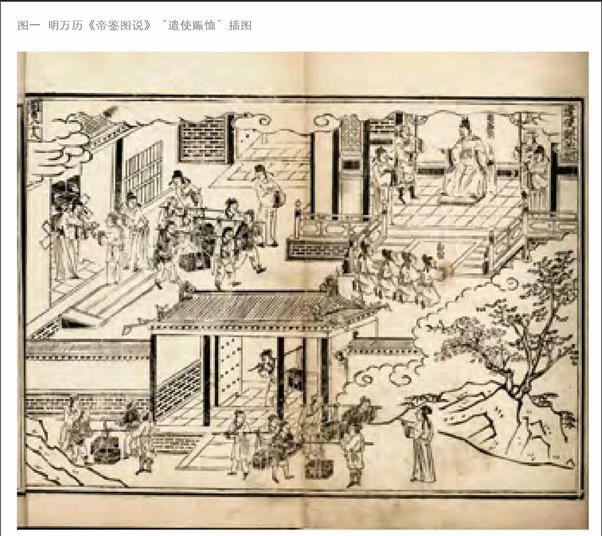

明代是版画发展的鼎盛时期,形成了安徽、江苏、浙江、福建四个中心,其中安徽徽州最为突出。徽州山多地少,无农桑之利,迫于生计,人多以技艺谋生,而特别善于雕刻,徽州石雕、木雕、竹雕、砖雕、漆雕工艺精湛,名扬天下,其中又以版刻技艺最为著名。当时书籍的插图基本为徽州刻工所垄断。苏州、杭州、扬州、金陵等地虽是出版中心和漆器制造业中心,但刻工主要是徽籍。因此,可能是徽州刻工首先将版画技艺应用到刻漆工艺中,在漆器上雕刻与在木头上技法相当,技艺转移应用的难度不大。从明代版画实物看,如明万历《帝鉴图说》“遣使赈恤”插图(图一),其画面布局中人物、树木、山石、楼阁的技法与款彩的布局和技法极其相似。

《髹饰录》是徽州漆工黄成(字平沙)于明隆庆年间(1567-1572)完成的漆艺专著,是中国漆艺经历数千年的积累而兼收并蓄、日臻成熟的集中体现。该书列出漆器类型百种以上,技法、装饰变化无穷,且文字优美,包含灵动的漆艺创作思维,将技艺创造书写得美轮美奂,与徽州文风兴盛、人文内涵丰富有因果关系。此书一度被认为失传,目前存世的是明代天启五年(1625)浙江嘉兴漆工杨明注释的版本,比黄成初版晚了五十余年。诚如杨明序称:“新安黄平沙,称一时之名匠,复精明古今之髹法。”这既可见《髹饰录》在当时业界的影响力,也证明了徽州漆艺制作的主流地位。

《髹饰录》对款彩已有明确记录:“款彩,有漆色者,有油色者,漆色宜干填,油色宜粉衬。用金银为绚者,倩盼为实之美愈成焉,又有各色纯用者,又有金银纯杂者。阴刻纹图,如打本之印板,而陷众色,故名。然各色纯填者,不可谓之彩,各以其色命名而可也”,可以看出当时款彩有多种类型,但流传下来的较好体现明代款彩工艺的实物以十二扇漆屏风为代表。

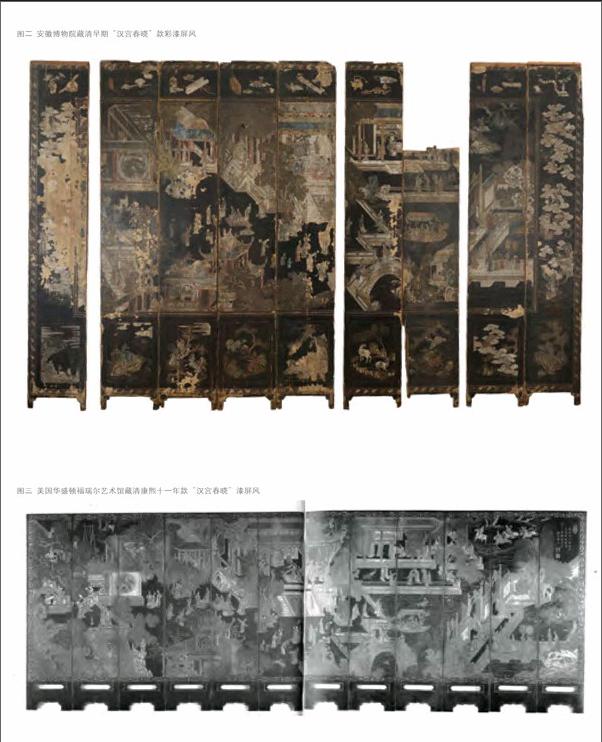

二、安徽博物院藏款彩“汉宫春晓”漆屏风的漆艺及风格

安徽博物院所藏漆屏风原应为十二扇,现存九扇,缺第五、六、十一扇,第四扇上部缺失近三分之一。屏风每扇通高218.9厘米,横37.25厘米,体量较大。第一、第十二扇为边框,除缺失外,还有多处漆面剥落,局部露出底漆(图二)。

这组漆屏风的款彩漆工艺,采用浅雕,工艺精美。画面人物、楼阁建筑线条纤细而遒劲有力,雕刻技法娴熟,运刀如笔、刀刀稳健,注重细节处理,体现款彩的立体特色。画面仕女衣纹流畅,姿态生动,树与石的雕法变化较多。树按其叶脉的大小采用不同的技法,如芭蕉树叶大,用线条,松、柳树的叶小而繁密,则用挑、钻的方式处理;石头以刮擦的方法表现石的飞白皴法。雕刻凹处的着色,采用平涂,以单色为多。为表现仕女服装之华丽,绘制不同颜色的锦地,使这件整体色彩显淡雅的画面增添缤纷之感,漆工用高超的技法体现了原画本的精神与风格。

漆屏风双面都有图,正面为“汉宫春晓图”,背面为“武夷九曲山水图”。“汉宫春晓图”是中国人物画的传统题材,“汉宫”非确指汉代宫廷,而是指汉人朝廷,以华丽的宫廷建筑为依托,描写上层贵族妇女奢华、悠闲的生活场景。其源流可追溯至汉代仕女壁画和东晋顾恺之《女史箴图》,冠名最早者为南宋马远《汉宫舂晓图轴》,明代画家仇英所作《汉宫舂晓图》为目前存世最早的画件,现存台北故宫博物院。仇英之后,从明中晚至清代,“汉宫春晓”为相当通俗的绘画题材,也有多名画家绘制不同版本的作品,成为描绘宫闱嫔妃生活的绘画的代称。因为这类原作多为手卷,场面宏大,恰恰适宜在体量大的款彩漆屏风中体现。款彩的立体、多彩特征更能表现原件的繁盛、华美的场景。因此,明晚期以来盛行制作款彩漆屏风,适应了当时兴起的国内中产贵族阶级和西方上层贵族神往“东方趣味”的需求。

目前存世有明确纪年和题款者为现藏于美国华盛顿福瑞尔艺术馆的“清康熙十一年款汉宫舂晓漆屏风”,保存完整(图三)。它的第一牒右上方刻“康熙壬子仲夏写汉宫春晓图为翊翁老师方先生,门晚盛年”,并有三枚钤印,明确了这件屏风的画本作者、画名、时间。安徽博物院所藏的这件漆屏风正面图案、格局、人物、构图与这件基本吻合,只是尺幅小些,可以说是福瑞尔所藏屏风的缩小版,说明该屏风正面漆画“汉宫春晓图”也是以盛年画作为范本,由此推测,也应是清早期藏品。

安徽博物院所藏漆屏风正面“汉宫春晓图”描绘的是盛妆的婀娜多姿的宫娥穿梭于园林中之场景。每扇以建筑构件分割出不同的活动空间,每个区域有不同的独立主题,形成类似连环画的画面效果。图中人物近百人,展现歌舞、赛马、游戏等上层贵族游乐的场景,人物众多却错落有致,富有节奏感,用色和构图营造出一种轻松活泼的欢快气氛。

屏风背面绘“武夷九曲山水图”(图四),表现的是福建武夷山溪谷蜿蜒、奇峰相连的山水全景。此处自古就是文人墨客心仪栖居之处,宋代理学家朱熹曾山居于此,并在武夷书院讲学,并作《九曲棹歌》十首。這件屏风的“武夷九曲山水图”每一牒上方都镌刻《九曲棹歌》的诗句,按正面“汉宫舂晓图”排序和现存每扇的诗句,镌刻有八曲,且每曲诗句镌刻不同的字体。这组图的另一特色是每一扇的山水名胜都是实景名称,如问津亭、大王峰等,由此可见原来的范本即是实景山水图。实景山水图绘画兴起于明中叶,先由吴门画派兴起,影响了新安画派,皖籍画家萧云从就有不少类似的作品,著名的有《太平山水图》。这类实景山水图借助徽州版画艺术传播,影响到了款彩漆屏风的构图与工艺。

安徽博物院藏漆屏风所绘的“武夷九曲山水图”可能参考了明代徐表然所撰《武夷志略》的版图,经比对,有些部位的图案基本相同。在屏风上绘制“武夷山水图”是因武夷山水闻名天下,且有朱熹等大儒曾居于此,有深厚的人文内涵,反映了当时人们向往山水、追寻名人足迹的审美取向,但并不代表漆屏风就是由武夷山所在地的福建人为之。

这组漆屏风系1959年从歙县米滩村余氏祠堂征集而来。从屏风漆工艺和用材分析,应是徽州漆工的作品。堆漆的层数不多,漆灰不厚,呈土黄色,从漆面剥落处可看出布漆所用的不是当时通用的麻布,而是纤维较长的绵纸。徽州多山地,林木繁盛,造纸原料种类丰富,可以造出长纤维的绵纸,徽州人多用这种纸印家谱。民间款彩漆屏风制作完全可能就地取材,由徽州漆工在徽州制作。

屏风正反两面除主图外,首扇与尾扇及每扇的上下部分皆镌刻边饰。正面边饰主要是古代文人所喜爱的文房物件,如香炉、画轴、古琴、茶具、瓷瓶以及云龙等瑞兽。背面边饰主要是静态的博古图及花艺、花卉。这也与当时徽州人的审美趣味相契合。明代中期,徽商崛起,带来徽州地区的富足。款彩屏风体量巨大,只有在高堂大屋之家才能容纳,在制作上也是费时费工,耗资较大,非一般家庭所能承受。徽商以“贾而好儒”著称,徽州自南宋以来文风兴盛,因此徽商家族或家宅、祠堂使用这种富有文雅意趣的漆屏风顺理成章。

三、“汉宫春晓”款彩漆屏风与中西文化交流

明代中晚期,款彩漆工艺在民间产生,主要用于漆屏风的装饰。此工艺一直沿用至清代、民国,直至现代仍有制作。装饰图案多为“郭子仪祝寿图”、“汉宫春晓图”等既文雅又具有祝寿功用的题材。款彩的浮雕、多彩工艺,大气而华丽,在国内被中产阶层所追捧,作为厅堂或祠堂装饰,也常作为高档祝寿礼品定制赠送。但由于年代久远,社会变革,屏风体量巨大,木质不易保存,所以目前国内见诸公开资料的款彩漆屏风不多。“汉宫春晓图”比一般祝寿图更具唯美文雅意境。据了解,除安徽博物院所藏的这组清早期“汉宫舂晓”漆屏风外,山西博物院藏有一组完整的清代“汉宫舂晓”款彩漆屏风,而南京博物院所藏的螺钿款彩“汉宫舂晓”漆屏风正面的“汉宫春晓图”为螺钿工艺,背面为款彩工艺。

欧美地区博物馆和私人藏家收藏有多件款彩漆屏风,但清早期“汉宫舂晓”款彩漆屏风比较少,除前面提到的美国福瑞尔艺术馆所藏清早期“汉宫舂晓”款彩漆屏风外,荷兰阿姆斯特丹国家博物馆收藏有两件同样的清早期“汉宫春晓”款彩漆屏风(图五),其款彩漆工艺与安徽博物院藏漆屏风相似,都是浅雕。这两组屏风被装饰在墙面上,这是当时西方上层社会流行的“中国房间”装饰方法。楼台亭阁、仕女穿梭的“汉宫春晓”款彩漆屏风带着浓郁的东方意蕴,房间里再摆设中国瓷器、丝绸,让西方上流人士有身临其境的感觉,满足了他们了解中国人生活的愿望。

荷兰的两件款彩漆屏风保持了“中国房间”的装饰,据此可了解十七世纪中西文化交流的历史脉络。在哥伦布发现新大陆之前,西方世界对东方特别是中国知之不多,中西交往主要停留在经济交往上,通过中亚“丝绸之路”作为桥梁。至十三世纪,意大利旅行家和商人马可·波罗在中国游历十七年,回国后,将在中国的所见所闻撰写成《马可·波罗游记》,第一次向欧洲人介绍了中国物质文明和精神文明,将地大物博、文教昌盛的中国形象展示给西方世界,在西方上层社会引发了一种浓厚的“中国情结”。

十七世纪地理大发现后,西方列强竞相东来,最初主要还是以通商为目的。在西方人眼里,古老而富足的中国一切都令人向往。特别是康熙二十三年开放海禁后,福建沿海万商云集,而当时正是徽商兴盛时期,他们的足迹遍布大江南北,福建沿海地区也活跃着他们的身影。最有可能的是徽商把他们家乡徽州的漆工制作的款彩漆屏风销售给了外商,特别是“汉宫舂晓”款彩漆屏风,所绘人物仕女、楼台亭阁、生活场景,极好地表现了东方特色,满足了西方人对神秘东方的好奇心,因此,款彩漆屏风被批量销售到西方。国内只是中产阶级喜爱而非王室青睐的款彩漆屏风,到了西方成为稀有之物,为王室贵族收藏,装点“中国房间”成为风尚。在西方,款彩漆屏风被称为“克罗曼多漆屏风”。克罗曼多是印度东海岸的一个港口,是当时西方人从事东方贸易的一个中转站。因漆屏风形体巨大,需要在此转运,就将此地作为漆屏风的代称,称为“克罗曼多漆屏风”。

荷兰国家博物馆收藏的两件“汉宫舂晓”款彩漆屏风,反映出十六至十七世纪荷兰与中国的交往历史。十六世纪中叶,荷兰摆脱西班牙人的统治后,就注重远东贸易的拓展,并且为避开当时强大的葡萄牙人,选择马来西亚的万丹作为中转据点,与福建商人在此进行贸易。荷兰人为了与西班牙、葡萄牙人抗衡,又建立联合东印度公司拓展远东贸易,他们不满足于在远离中国的万丹与中国通商,想直接与中国通商,因此发动了侵略战争,先后占领了澎湖、台湾四十年,直到被郑成功赶出。这以后荷兰人退据巴达维亚(今印度尼西亚的雅加达)继续与中国通商。从万丹到巴达利亚,荷兰人主要与福建沿海的中国商人交易。这两件漆屏风应该是当时荷兰东印度公司购自福建沿海商人,这些商人可能就是徽商。