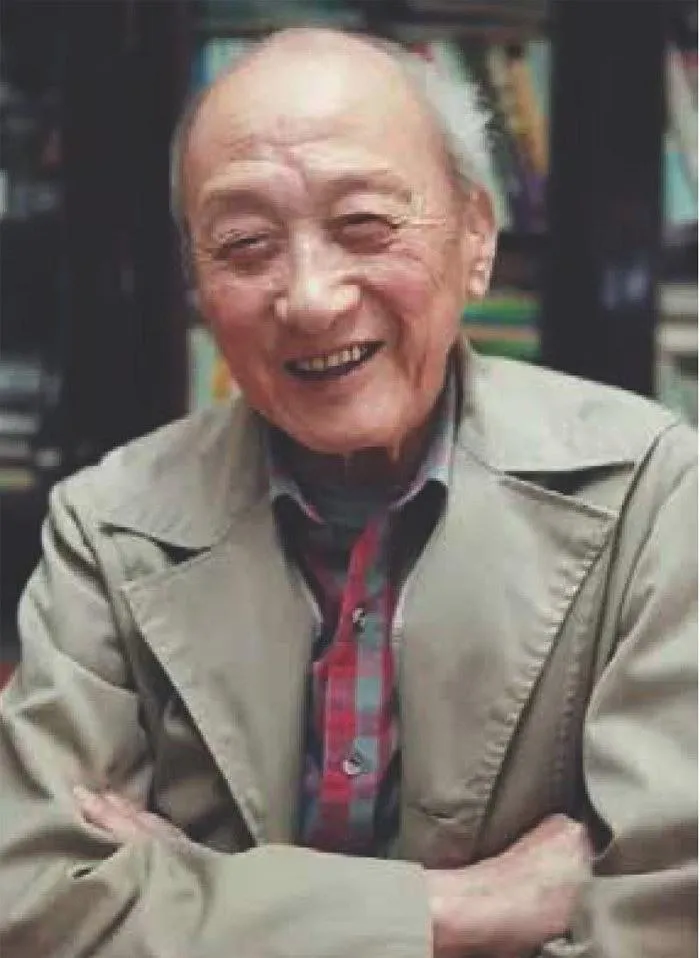

我的戏剧人生

我的戏缘

說起来,黄家应该算是正经的书香门第。往上数,我爷爷、太爷爷都是翰林,家族里还有几位先人也比较有名,在我的老家浙江,有瑞安“三黄”或“五黄”先生之说。祖上哪里能想到,我会“坏了门风”、成了“戏子”呢?不仅如此,我还带着弟弟妹妹们一串儿,把我们家变成演艺人家了。

我父亲黄曾铭清末时留日,学的是电机,回来赶上做了清末最后一科的洋翰林,后来在北京电话局任工程师,兼工大教授。我们家的气氛非常自由,父母从来不限制我们。我13岁的时候父亲去世了,有个亲戚对我说:“宗江,要好好读书啊!”我心想,这个老头子怎么骂人呀?因为父亲生前从来没有对我说过这种话,这在我听来就像是训斥。父亲是个戏迷,那时京剧盛极一时,梅兰芳、杨小楼的戏,他都带我们看过。我小时候在学校演出,父亲也是最最热情的观众。他还跟母亲提起过:干脆把老大——就是我——送去戏校吧。可惜我天生一副破锣嗓子。但我日后以戏剧为终身职业,可能源头就要追溯到这个年代吧。

我上初中时,一台演出能演好几个角色:人家演京剧,要我演里面的丑老头、丑婆子;人家演话剧,要我演一个小孩子,还要被人抱上台去,奶声奶气地喊“妈妈”;人家演歌剧,要我演披着一床被单、拿着一个火把的和平女神。所有的戏,京剧、话剧、歌剧我都参加了演出。我的音乐老师说:“你可出风头了!”他一直觉得我唱得很差,可我觉得他嫉妒我。我歌是唱得很差,但我会演啊。

我家兄弟姐妹七人,除了两个同父异母的姐姐,我下面还有三个弟弟宗淮、宗洛、宗汉和小妹宗英。那时放学回家,我就给弟弟妹妹们演我自制的木偶戏,还给他们排我编的戏,小妹宗英就成了唯一的女主角兼配角。宗洛小时候最笨嘴拙舌,也跟在里头瞎搅和。我和宗英现在都改以写作为主业了,谁承想小时候连话都说不清楚、上台还老忘词的宗洛,现在倒成了我们家剩下的唯一演员了,70多岁了还越演越欢。

1935年,我考入天津南开中学高中。刚从北大毕业的张中行任我们的国文老师。他是旧式文人打扮,穿着布鞋长袍。作文课上我斗胆自行命题,行老拿着我的文章说:“黄宗江,当代一二流作家不过如此!”那时我才15岁,这一句夸奖我记了一辈子。我的英文老师李尧林是巴金的三哥,毕业于燕京大学。

南开是一个戏剧摇篮,曹禺是我们南开的,周恩来也是我们南开的。虽说我们没同过台,却都在学校里演过戏。我们可不是随便演着玩儿的,全是成套的大戏呀!周恩来演过好几个女性角色,曹禺演过易卜生《娜拉》里的娜拉,我演过易卜生的《国民公敌》。南开在重庆有一所分校,抗日战争胜利40年时校方请我去讲演,校长大声介绍:“周恩来同志、曹禺同志、黄宗江同志,是我们南开三大‘女演员’!”

上海“下海”

1938年9月1日,我考入美国教会办的燕京大学西语系。大学里剧社很多,有一次突然有人找我排“圣剧”——圣诞节演的剧。我找到沈湘,让他演一个大胖子,上台就抱着金元宝哈哈大笑。沈湘个头比我矮,但声音很好。结果演出那天,他刚“哈哈”完,全场突然一片漆黑,他就坐在台上,等了半天灯才亮。一想到这个著名的声乐家当年给我跑过两回龙套,我至今还忍不住偷偷得意呢。

在南开时我就有了“初恋”。她是隔壁南开女中的学生,演过欧阳予倩的独幕剧《回家之后》的女主角。我对她一见钟情,默默写了一年的日记。没料到我们后来又一同上了燕京大学,还有机会一起演了《雷雨》,她演四凤,我演周冲。像戏里一样,我爱上了她,她爱上了“周萍”。演完戏,我灵机一动,查了她洗的照片的号码,发现所有“周萍”的照片她都洗了,而我的她一张都没洗。我一气,就要殉情自杀。那时候东安市场鸦片随便买,我就买回来,像泡咖啡一样喝了。我本来想写一封很长的遗书,但没写出来。“四凤”和其他同学赶紧把我送到协和医院。他们生怕我一睡就醒不过来了,所以一看我要闭眼,就一起喊我的名字;过一会儿我张开眼,还朝大家微笑,回头我又睡过去了……整整折腾了一夜。

第二天早上,我的命是保住了,但这一来把“四凤”吓着了,于是她离我更远了。而“周萍”原来就有未婚妻,所以“四凤”最终也没和“周萍”好。我的老伴阮若珊后来点评:“你年轻时的恋爱为什么总失败?就是因为你没给对方成家的感觉。”这话说得太正确了。我追过一些女孩子,当时都没成,但事后她们都说:“黄宗江是我遇到过的最好的男人。”

1940年冬,我19岁,上大学三年级。当时有的同学刺杀汉奸未成,远走他乡;有的已进入西山打游击。我为自己深陷小儿女的爱情里而自卑,于是决定出走上海。在那里,我考上了上海剧艺社,从此正式“下海”。

不久,已是名角的石挥也参加了剧艺社。石挥的性格冷得厉害。有段时间石挥邀我与他在辣斐德剧场的弄堂里同租一个亭子间住,亭子间里终日不见阳光,而石挥整天穿着他那件永恒的黑西服,带着一把吉他,总显得很阴郁,我甚至有些怕他。

后来黄佐临带着我和石挥等人另组上海职业剧团。黄佐临不爱说话,我们给他起了个外号叫“P.K.(闭口)”。他的夫人是著名演员丹尼,她与我和石挥还同台演过戏。我和石挥都搬到了黄佐临家住。不久15岁的宗英也来到上海住在他家,起初是管服装,后来因为有演员生病,她被临时拖上台顶替,从此也下了海。我们都是流浪艺人,黄佐临每月象征性地收我们10块钱房租,以让我们安心。

那时候他家里已经很高档了,楼上楼下,楼下是客厅、餐厅,完全是洋式的。当时有冰箱的人不多,我们三个下戏回家,饿了就打开冰箱,吃罢各自倒在床上。有一天晚上我正睡着觉,忽听住在客厅里的石挥一声喊:“宗江,咱们忘了关冰箱里的电灯吧?”我一想,好像是。我们三人赶紧起床,拉开冰箱门一看,灯果然是亮的,却找不到开关。关门,再开……怎么电灯还亮着?我们折腾了半夜,最后只好各自睡下,一晚上也没弄明白冰箱里的灯为什么老关不上。人家好好一个家,招了我们三个流浪汉进去,等我好多年后有了自己的家时才明白,做到这一步,他当年可真不容易啊!

石挥后来主演的话剧《秋海棠》在上海盛极一时。他实在是个天才演员。我曾问赵丹,他认为最好的男演员是谁,赵丹回答:“石挥!”1942年日本人控制的电影公司找我演电影《秋海棠》,我放弃了高出5倍的片酬,也放弃了与石挥做个较量的机会,远走重庆。

1946年春我从海外归国,路过上海,又见到了石挥。一别近四载,见他苍老了许多,而那笑,好像寒意更深了。分别时,他给了我百八十块零钱,还送我上汽车。登车前我想买份报纸,他连忙掏钱,买了两份,我拿了一份跳上车。车上车下,我俩同时拿起那份报纸,却见报上写着:“黄宗江自从被石挥气走以后……”

戏梦人生

我在重庆演了两年的剧,演了《家》和《戏剧春秋》等,也还算得意。1944年秋,正巧在好朋友冯亦代家遇到上海交大的一位学生,告知交大航海、轮机等系学生近百人参加了千名老兵组成的“赴美参战海军”。那时湘桂失陷,而我又一次失恋,再次决定出走,于是我也报名混入,漂洋过海成了一名真正的水兵。

到美国后,我们在迈阿密的一个海军训练中心受训,除了航海、枪炮、补损、救火等基本课程外,还有一项基础英语,教员是在海军服役的美国姑娘温妮。其实以我燕京大学西语系学生的底子,是根本用不着上这种基础课的,但也整日在那儿厮混。慢慢地,温妮与我也由师生之谊发展为男女之情。不久,我们舰队转赴古巴关塔那摩港继续学习。行前温妮与我告别,与她握别后,她突然又叫回我,说:“你不吻别我吗?”长吻一别,此生我们再未相见。

1946年夏天,军舰回到南京下关。当时我在永宁舰任声呐反潜中士。我害怕被提升为军官,因为那样就得要参加内战了。打日本人可以,打共产党我可不愿意,于是我谎称患了肺病,去北平复校的燕京大学重新读书。人家大四毕业,我却继续读我的“大九”。没想到1947年暑假我真的得了肺病,大吐血,不得不卧床休息。直到上海解放我才起床,参加了人民解放军。终于没能念完我的“大十”,所以我也就至今尚未从燕京大学毕业。

四年的职业演员生活倒很光彩,但我认为做演员是天才的事业,而我不是天才,所以始终想以演员为过渡,最后成为剧作家。

我的编剧生涯开始于9岁。那年上高小的我写了个童话剧《人的心》,被同学拿去发表在《世界日报》上,从此我立志写剧本。但此后学生时期写的不少戏均难成器。1946年我从美国归来,已经25岁了,一想到人家曹禺23岁就写出了《雷雨》,不免有点着急,便多少也以我的家庭为蓝本,写了出《大团圆》,在京、沪上演了话剧,还拍了电影。我最得意的是这个剧本被列入了巴金主编的“文艺丛刊”,丛刊中还包括曹禺的三部曲。

参军后,我很自然地做了电影编剧。第一部《柳堡的故事》改编自胡石言的同名小说。石言和我在新中国成立前就动笔了,但因为是涉及战士爱情的敏感题材,7年后才拍成影片。作为编剧,我最大的遗憾是写张志新的电影剧本没有拍成。

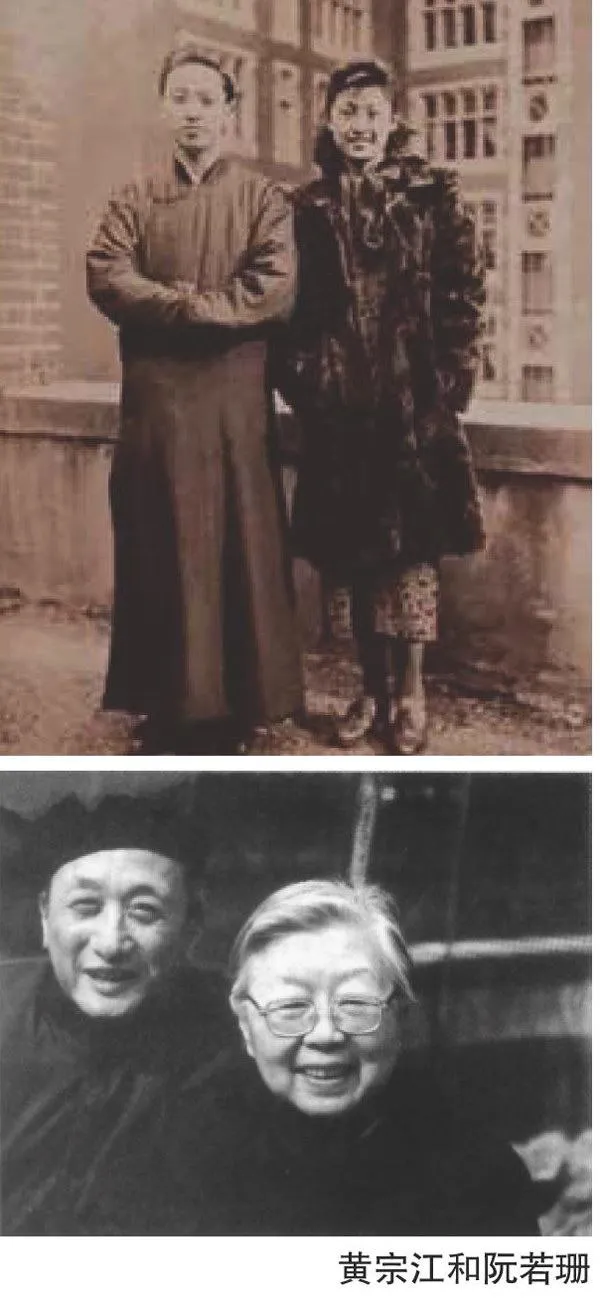

1956年,我在办公室第一次见到阮若珊——以前我曾听别人提起过她——那天她穿着蓝布衫,罩着棉袄,剪着短发。一切看上去并不惊人,我也并未惊艳,但也不知道为什么,我一看就觉得这个人对我来说合适——也许是因为她与我那些年来所憧憬的一种形象暗合,就是我钦佩的那种人,那種饱受生活教训却仍热爱生活的人——于是我连夜给她写了一万多字的求爱信,贸然地给了她。

我和阮若珊此前都有过一次不幸的婚姻。若珊比我大几个月,“一二·九”时就在北京参加了学生运动,后奔赴太行,又下沂蒙,写了《沂蒙山小调》。她是位老八路,山沟里出身的演员,后任前线话剧团团长,中央戏剧学院副书记、副院长。

若珊的很多朋友当初并不认同我,在他们眼里,我是个“浪子”,但她还是很有勇气地接纳了我。1957年元旦,流浪了前半生的我带着仅有的半条军毯、半柳条包揉成一团的旧衣服,和若珊一起建立了一个清贫但温暖的家。对她的两个女儿我一直视若己出,两年后,我们又有了自己的女儿丹青。结婚时,若珊已是位师级干部、老共产党员,而我才是连级干部,还不是党员,这要换成她是男的、我是女的,一点都不奇怪,倒过来,则在我党我军“史无前例”。

我的好朋友胡石言对于我和我老伴的关系说了这么句话:“你这件外套她穿上,开始可能感到花哨了点,穿惯了也就贴身了。”蒙他祝福,我俩就如此贴身了近半个世纪,接近金婚时她才离我而去。

回首前尘,恍然有一种浮生若梦之感。是戏如人生,还是人生如戏,我已辨不太清,却时常记得在燕京读书时,那位白发苍苍的老教授Mi ss Boyton领着我们在未名湖畔上课,我用英文朗诵莎士比亚的那句诗:“全世界是一座舞台,所有的男人和女人就是演员……”

游山西村 陆游

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。