特色小城镇建设背景下德宏州户撒阿昌族乡民族文化游经济创新发展研究

发展乡村旅游已成为当前农村经济新增长点,可以增加农村居民收入、改善农村就业结构、优化农村产业结构、促进农村精神文明建设。近年来,户撒乡依托其地域的特殊性、季节性、区域民族风情多样性等特点,以乡村生产生活方式、民族风情、风景文化、生态环境等为对象发展乡村文化旅游,促进了特色小城镇建设。

乡村旅游作为特色小镇建设的重要内容。国家发改委等多部门于216年7月发文提出“我国到2020年争取培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇”。特色小村镇建设在产业发展上围绕有基础、有特色、有潜力的产业,尤其在建立农业、文化、旅游“三位一体”,生产、生活、生态同步改善。本文分析户撒乡民族文化游的发展现状、面临的问题和挑战,有针对性的提出特色小村镇建设背景下户撒乡民族文化游的发展策略。

一、德宏州户撒乡乡村民族文化游的资源优势

户撒阿昌族乡位于德宏州西北部狭长的户撒坝子,是全州阿昌族集中聚集、阿昌族文化浓郁的民族乡。阿昌族人口占全乡总人口的54.4%,另外,还有傈僳族占10.5%、傣族占1.7%、回族占0.7%、景颇族占1.8%、其他少数民族占0.3%等其他少数民族。全乡信教群众占总人口的64.3 %(主要为佛教、基督教、伊斯兰教)。2016年末全乡农村居民人均可支配收入为7668元。

户撒乡有得天独厚的生态旅游资源和民族文化旅游资源。自然生态保护完好,山清水秀,鸟语花香,空气清新,风景秀丽,千年古树丛林、秀美草地和清清溪流。户撒乡被誉为“佛祖花园”,据传很久以前,佛祖到人间欲建一个花园。最初,佛祖打算把花园建在在盈江坝,但当时盈江坝还是一片广阔的湖泊,每当夜幕降临,妖魔鬼怪便出来兴风作浪,把湖泊搅弄得白浪滔天,迫使佛祖改变主意。佛祖在返回天庭途中发现湖泊的东南方有个山青水秀,气候宜人,民风淳朴的小坝子——户撒坝,那里百花争艳,飞鸟成群。佛祖顿悟将“花园”建在这里。

(一)历史文化独特

阿昌族定居户撒乡元初,初始,仍沿袭氏族部落社会制度。王族首领由部族推举演变为世袭制。元初,户撒由阿昌族酋长管理。公元1276年,元王朝统一西南各民族地区,设“金齿六路一赕”推行土司制度。乾隆三十五年(1770)清王朝复设户撒长官司,分别由赖氏子孙赖君爱承袭至赖思琳(末代土司)共经历23世。和盖可陞后裔孙盖荣邦承袭至盖万新(末代土司)袭职共经历22代。赖氏和盖氏土司与周边土司世代联姻,通汗、傣文和阿昌语。从清代到民国300余年的时间,阿昌族人民曾拿起大刀、土槍进行反封建斗争,谱写了一曲曲动人的赞歌。1909年,户撒阿昌族人民拿起刀枪,参加了德宏各族人民反抗清政府的干崖、腾越起义。1943年在户撒设警察所与土司合作。1944年日寇侵占德宏期间,设治局在户撒成立军民合作站,派粮饷支援国民党抗日部队。1950年5月中国人民解放军进驻德宏,户撒地区相继得到解放。

(二)民族文化色彩斑斓

户撒乡有汉、阿昌、傈僳、傣、景颇、回族等世居民族,明洪武年间被划为西平侯沐英的私庄,大量汉族进入户撒地区驻守屯垦,与户撒世居少数民族全方位交汇融合,加之受汉、傣、傈僳、回等民族文化的影响,使这一地区阿昌族文化色彩斑斓。

1.民族饮食。户撒乡阿昌族,以大米为主食,副食有瓜果及蔬菜,好酸咸性食品,尤其是嗜食火烧猪肉拌米线。平时男子喜上山打猎,下河捕鱼挖黄鳝,为餐桌增添“山珍海味”。逢年过节做不同花色的饭菜。户撒阿昌族特色饭——“佳喝机”(黄花饭),如春节、中秋节,家家户户都要做黄花饭(黄花饭由野生黄花熬出黄色汁液将米倒入煮熟即成。黄花俗称“染饭花”具有清凉、消炎、解毒药效)。户撒阿昌族的“过手米线”已成为最具民族特色风味饮食,深受各族人民喜爱。凡到德宏州旅游的宾客,都要品尝“过手米线”,方不遗憾。

2.民族服饰。户撒乡阿昌族男子着装与傣、汉族男子款式相似,惟年幼时喜爱白净色或草绿色;年长者喜穿黑色对襟衣,打藏青色包头,衣服用银制扣子作装饰;青年男子多着斜纹布上衣,头戴毡帽或缠白布包头。

户撒阿昌族妇女爱花,尤爱红、白、黄三色花,红色象征欢乐,白色象征纯洁,黄色象征爱情。中年以上妇女,多穿黑色棉布服装,头裹黑色包头,下身穿筒裙,小腿裹绑腿,上衣一般胸前开襟,着扣五六个。年轻妇女一般着裤,包头窄小,多穿蓝色或黑色衣服,戴银镯,节日盛会,串亲戚佩戴各种银首饰(如银项圈、银纽扣、银灰盒)。年轻女子着各色对襟短衣,系黑色小围腰、打绣花长飘彩带,扎头发辫一根,由右至左绕头一圈,盘于发辫上,再绕上红毛线几根。许多成年已婚妇女挽髻,用黑纱布打成高包头,年轻妇女喜在高包头上罩一块黑布,身穿对襟短衫,黑筒裙,胸缀四枚银纽扣。

3.民族婚嫁。自古以来户撒阿昌族青年的婚姻都是自由恋爱,男女青年认识后,便可自由交往,倾心交谈,讲礼节,充满诗意。阿昌族实行民族内婚,古代很少与外族通婚,近代已打破这种传统习俗。与外族通婚多出现在与傣族、汉族之间。阿昌族实行一夫一妻制,严禁同姓通婚。恋爱要经过相识、“串姑娘”、对歌、订终身、互赠信物、举行结婚仪式等过程。结婚仪式充满情趣,要经过接姑娘,举行“抬锅盖”仪式,看亲家、接亲、进亲、拜堂、设宴席等。

4.民族节庆。户撒阿昌族的节日,有传统的阿露节(阿露窝罗节)、火把节、浇花节、泼水节、尝新节(吃新米饭节)以及带有宗教性的进洼、出洼、换黄单、烧白柴等节日。节日阿昌族青年男女在乐器声中蹬“窝罗”,跳“嘎秧”,场面壮观、高潮不断。

5.语言文字。阿昌语属汉藏语系藏缅语族阿昌语支,与缅语、景颇族载瓦、浪速、茶山支语言比较接近。阿昌族普遍通汉语和傣语、傈僳语,有的能通四五种语言。阿昌族民歌丰富多彩,形式多样,节奏感强,优美动听,特别是浇花节中男女青年的对歌,粗犷豪迈,富有情趣。户撒阿昌族文学艺术代表作品《歌和刀》、《竹枝词十首》、《户撒情思》、《阿昌族情歌》等。

6.民族祭祀。户撒乡阿昌族施行土葬,人死后打两枪或放鞭炮报丧,村子人听到报丧信号,各家都要来人帮忙,不来者要受寨规惩罚。老人寿终正寝,葬礼很隆重,即使死于外地也要请佛爷来念经,请回亡灵,进行超渡后再发送祖先坟地。出殡时,由老佛爷用三四丈长的白布系于棺木上,持布头走在前面,以示领路,让死者平安到达“天国”。户撒乡阿昌族宗教文化复杂。自明清以来,多数人信仰小乘佛教、道教、但各家各户仍保留着传统的自然崇拜,如祭寨神、祭太阳神、祭高堂、祭祖坟等。

(三)宗教文化多元

户撒乡群众宗教信仰多元突出,各族群众信仰南传上座部佛教、基督教、伊斯兰教、道教。全户撒境内不但有奘房、佛寺、皇阁寺、观音寺、关帝庙,且家家户户供奉有灶君、祖宗、财神。长期以来,小乘佛教、汉传佛教、基督教、巫教、道教相互吸收,相互融合,形成了多种宗教并存的局面。新中国成立后,国家大力提倡精神文明建设,丰富物质文化生活,人民群众崇尚科学的意识得到加强。如过去的阿露节原带有很浓的宗教色彩,现今已演化成阿昌族人民共同欢庆丰收的盛大民族节日。

二、德宏州户撒乡乡村民族文化游发展现状分析

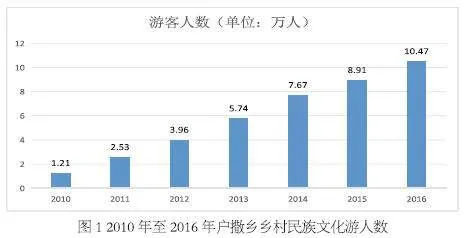

(一)户撒乡乡村民族文化游发展规模

近几年,随着社会经济的快速发展,人们生活水平逐步提高,人们外出旅游度假的意愿随之增加。户撒乡政府抓住机遇发展壮大乡村民族文化游。经过几年努力,户撒乡乡村民族文化游产业取得初步成效,实现游客人数逐年增加,旅游收入持续增长,旅游产品逐渐增多,游客结构进一步优化。

(二)户撒乡乡村民族文化游发展的主要模式

从实地调查资料看,户撒乡乡村民族文化游发展驱动力主要来自企业、村委会和村民自身三个方面。根据这特点,笔者将户撒乡乡村民族文化游发展模式分为企业+村委会主导型、村委会主导型和村民自发型三个模式。

(三)户撒乡乡村民族文化游市场状况

笔者对对当前户撒乡乡村民族文化游市场进行了随机问卷调查,以此作为对市场、旅游者意愿数据分析。调查采用随机问卷模式,共发放問卷110份,收回有效问卷106份,有效问卷所占比重为96%。从调查数据看,到户撒乡旅游的游客中,州内游客占比大,达82%。州外游客占比小,仅为18%。可见,说明户撒乡旅游品牌知名度低,不足以吸引外地游客前来观赏。

从年龄结构来看,每个年龄层次的人都对乡村民族文化游感兴趣,但是18岁至60岁之间的青年和中年总数所占比重最大,为76%。其中,18岁至30岁游客占21%,31岁至45岁游客占31%,45岁至60岁游客占24%。目前,旅游市场主要以中青年游客为主,老年人和少年游客所占比重较轻,这与旅游者的消费水平和消费意愿有关。

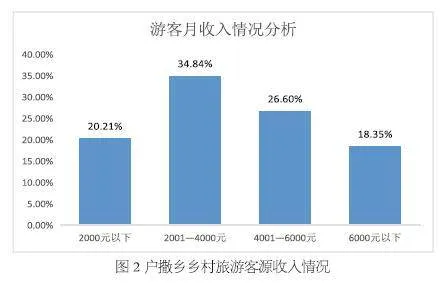

(四)户撒乡旅游的游客经济状况

从到户撒乡旅游的游客月收入看,月收入2000元以下的游客占20.21%,月收入2001至4000元的游客占34.84%,月收入4001至6000元的游客占26.60%,月收入6000元以上的游客占18.35%。结论,前来旅游的游客中以中等收入游客为主(见图2)。

(五)户撒乡旅游者信息来源

分析旅游者信息来源,可以更好地了解乡村旅游目的地现有的宣传状况。依调查数据,旅游信息的主要来源是微信、网络,占比达44.95%。 另外,通过亲戚朋友推荐介绍比例为25.80%。结论,户撒乡乡村民族文化游商品的宣传营销主要方式是通过微信、网络,这得益于户撒乡政府对微信和网络的利用。同时,朋友推荐介绍也是获取户撒旅游信息途径之一(见图3)。

(六)游客对户撒乡旅游设施的看法

对旅游设施调查,25.27%的旅游者对目的地的基础设施不满意,认为厕所太少、周围环境不好、部分路段为土路太灰太难走;22.06%的游客对娱乐项目不满意,认为娱乐项目少,有的项目(打牌或打麻将)与乡村民族文化游的本质不符,不能体现乡村民族文化游的特色;21.28%的旅游者对服务水平不满意,认为服务水平没有达到应有的水平,与其他旅游地相比没有优势;14.63%的旅游者对购物不满意,认为商品价格和市区所售卖的差不多,不具备竞争优势。另外,无较为满意的宾馆且车程较短,大部分游客选择当天往返(见图4)

三、德宏州户撒乡乡村民族文化游创新发展对策研究

(一)转变思想观念,科学认识乡村旅游

2014年8月29日,国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,提出要“依托当地区位条件、资源特色和市场需求,挖掘文化内涵,发挥生态优势,突出乡村特点,开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。推动乡村旅游与新型城镇化有机结合,合理利用民族村寨、古村古镇,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的旅游小镇,建设一批特色景观旅游名镇名村。加强规划引导,提高组织化程度,规范乡村旅游开发建设,保持传统乡村风貌。加强乡村旅游精准扶贫,扎实推进乡村旅游富民工程,带动贫困地区脱贫致富。统筹利用惠农资金加强卫生、环保、道路等基础设施建设,完善乡村旅游服务体系。加强乡村旅游从业人员培训,鼓励旅游专业毕业生、专业志愿者、艺术和科技工作者驻村帮扶,为乡村旅游发展提供智力支持。”这充分表明政府高度重视乡村旅游的发展。通过发展旅游产业,优化农村产业结构,从增加农民收入,展现农村风貌做出贡献。

(二)科学规划,整合乡村旅游资源

户撒乡乡村民族文化游业的发展需要科学、合理、统一的规划。乡政府应该从优化资源配置、平衡村与村之间旅游发展的角度出发,通过调查分析,充分考虑当地的文化特性,制定面对全乡乡村旅游的整体规划和区域规划,明确自身市场定位,理清发展思路和发展目标,保障乡村旅游政策的科学性。同时,要继续完善全乡乡村旅游规划体系,提高规划水平。政府应该投入一定的专项资金用来改善供水、供电、道路等公共基础设施,鼓励乡村旅游个体、合作社、企业的发展,提供相关信息服务和技术支持。在户撒乡乡村旅游的现状中,主要的经营者是一些分散的个体经营者,这些经营者在户撒乡这个范围内属于乡村旅游业领域,其行为相互关联,因此我们可以将户撒乡乡村民族文化游业的经营者看作是一个产业集群。

(三)完善基础设施,提升经营服务水平

在产业相互融合的背景下,户撒乡乡村民族文化游业各个景点不仅要推进乡村民族文化游产品一体化的创新,更要进一步完善景点的食品安全、住宿条件、周边基础设施,为游客提供更加舒适的旅游体验。为此,除了政府应该投入资金改善公共基础设施,各个乡村旅游的经营者也应该投入部分的资金,以改善景区周边和农家乐、餐厅等基础设施。提高户撒乡乡村民族文化游服务水平,创新乡村民族文化游服务的内容、理念和方式。与此同时,要及时掌握和了解游客的满意度,根据调查信息做出调整,以便满足旅游者的多元化需求。

(四)加强规范化管理,注重生态观念建设

乡村民族文化游业的发展和建设是提高户撒乡内居民生活水平和加快全乡经济发展的重要途径和机遇,但过度的建设和开发会导致生态环境、旅游资源受到破坏。因此,在户撒乡乡村民族文化游业的建设和发展中,一方面要注意加强政府的管理,另一方面要健全乡村旅游监管体系,监督和控制在乡村旅游建设和发展过程中呈现出的不正当行为。除此之外,新项目必须由经营者申请、政府审批,防止盲目发展。总之,要多管齐下、齐抓共管,才能使户撒乡乡村民族文化游向着健康绿色的方向发展。

(五)打造品牌特色,积极开拓市场

乡村民族文化游是将农村景观、农村的生产生活和当地的民俗风情融为一体的产业,它具有鲜明的乡村特色,正因为它所特有的这种乡村特色才能吸引城镇游客前来感受。它所具有的优点也正是体现在“乡村”或者说“农村”二字上,这两个字也是农家氛围的精髓。户撒乡乡村旅游想要向更高层次迈进,发展中注意“乡村”二字是关键所在。(作者单位为中共德宏州委党校)

作者简介:毛成才(1960-),男,云南保山人,中共云南德宏州委党校,副教授。研究方向:区域经济。