国破山河在,城春草木深

——我在南京沦陷区的求学生活

撰稿/冯广宏 整理/杜阳光

国破山河在,城春草木深

——我在南京沦陷区的求学生活

撰稿/冯广宏 整理/杜阳光

20世纪中期的南京,作为民国时期的首都,南门改称“中华门”,开辟了一条并不很宽的马路叫“中华路”,靠近城门有一座南门桥,桥西有条“篾街”,后称糖坊廊,巷子中间住着我们一大家子。祖父很会经商,1930年在中华路南端开了一家“棉纱颜料店”,所以生活还算富裕。我从小被娇生惯养,显得懵懂而胆小,可是不久苦难的日子便降临了。

表叔带领我们逃难

1937年日本侵略者制造卢沟桥事件,中国人被迫抵抗。当年8月,日机几次轰炸南京,老百姓开始熟悉“呜——呜——”的防空警报声,这刺耳的声音令人心惊胆战。篾街街头有一家铁匠铺,铁匠主动挖了个小小的防空壕,里头漆黑,但很坚固,听到警报的邻人便纷纷逃进里面去,但铁匠并不怕,站在土堆上仰望天空,看见守军的高射炮打中了敌机,便边鼓掌边大声喝彩。

我家里抬来两张大八仙桌,桌面上堆起两层棉纱包,那原是准备出售的货物,就地取材,桌子底下铺两层棉被,构成简易防空壕。一拉警报家人就叫我和妹妹钻进去坐在棉被上,老祖母拿把椅子坐在外边守护。炸弹在邻近爆炸,妹妹用小手掩住耳朵,祖母流着泪说:“孩子,这不是打雷。”

随着战况的不利,南京变得岌岌可危,我有个表叔是西药商,经常走南闯北,提议组团离开南京,向西往安徽去逃难。老祖父舍不得辛苦创业的店铺,决定让寡母带着我们两兄妹随他同去,年迈的祖父母留在南京守家,他们后来是怎么逃过南京大屠杀一劫,没有听过他们讲述。

以表叔全家为首的这支逃难队伍,在1937年9月出发。记得出发时在南门桥头遇见几个抗日军人,形象与火柴盒上画的29军军人打扮相似,头戴斗笠,脚穿草鞋,背着大刀,打着绑腿,其中一人还往我嘴里塞进一颗糖炒栗子。

逃难队先是坐船沿江而下,到芜湖农村,但没有多久,芜湖便被日军占领了,逃难队沿公路奔往合肥西边六安这座不大的县城。因为人数众多,我们想方设法住进被称为“陶家花园”的院落。那时园中的牡丹、芍药还未完全凋谢,依然发出残香,这队逃难人马一直住到天下大雪,这时便听说南京失守了,大家痛苦无奈地进入苦难的1938年。

忽然有一天下午,六安城拉起刺耳的警报,瞬时炸弹声从远而近,很有节奏地越来越响,最后一颗炸弹声音震耳欲聋,“咣当”一声在隔壁爆炸,后来发现那几间民房被炸成了废墟,墙上溅满血迹,挂着炸断的手脚胳膊。看来合肥和六安也快沦陷了,于是逃难队迅速向西南前行,最后到达名为“流波幢”的乡村(现属安徽金寨)。随后,安徽半壁河山陆续沦入敌手,大人们便商量着还是回沦陷区的南京吧。

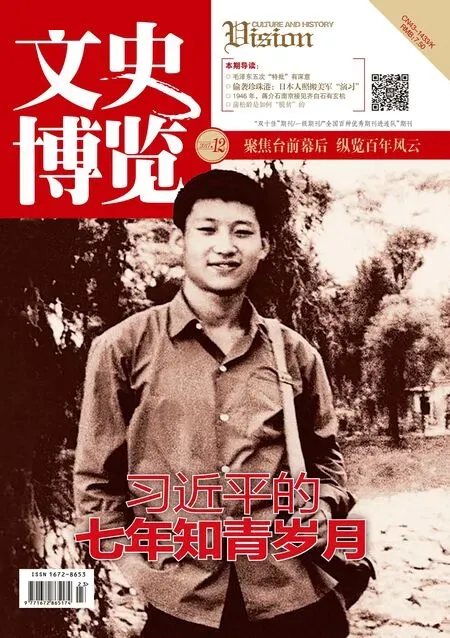

日本记者实拍南京沦陷时的照片

1938年夏,这支逃难队曲曲折折地返回南京,这时老祖父的棉纱颜料店先被日本兵抢光,然后被一把火烧了个干净,只有堆藏在篾街旧屋里的少量货物还在。祖父一生艰苦创业,被日本鬼子弄得血本无归,风烛残年又没有精力东山再起,很快就忧愤成病,卧床不起。他拖着病体对表叔千恩万谢,表示没有经济能力偿还他付出的费用,而表叔却说那是亲戚之间应尽的义务,谈不上经济偿还,国难当头,谁能保命?孩子们平安回来就是幸福,让他们长大了报仇雪恨吧!

逐渐感受到国破家亡的苦味

1939年祖父病故,两个寡妇带两个小孩,已经没有生活来源,只好腾出家里一大半房屋租给卖布为生的四兄弟,就用这一点房租勉强度日。房客中老大是个经商挣钱的顶梁柱;老二的妻子被几个鬼子强暴,染上严重的妇科病,成天躺在床上哭泣;老三年轻力壮,帮助做买卖;老四是个文人,近40岁还没结婚,经常出去找文友吃茶发牢骚,痛骂日本人。

有两回家里进来三个日本兵挨屋搜查,因为家里有一道通往璇子巷的后门,有一天忽然闯进一个中年人,对我们摇手示意,然后飞快地打开后门跑了出去,那人可能就是日本兵要侦查的义士,但老百姓从来不透一点风声。日本兵用步枪上的刺刀对木板壁乱戳,幸好男人们都出去挣钱,老弱妇孺没有表现出什么破绽。

当时有个武功极好的老头子,尾随三个日本兵进了窄巷,四望无人,便拦腰抱住最后面那个鬼子,用膝盖猛顶其裆致其死命,前面两个鬼子一回头,他发力猛扑使其对撞而死,然后把三具尸体丟进枯井覆盖。这情节感觉好像现在抗日电视剧中的特写镜头,但是确实是我曾耳闻目睹的事实。

经历了这件事,日本人再也不敢进窄巷巡逻了,并且在大街小巷的口子墙壁上,刷上石灰以蓝色书写“仁丹”“老笃眼药”巨大字样的广告,根据不同的排列形式,示意这些巷子性质如何,有无危险。

那时我每天到一位塾师开办的蒙馆去读《幼学琼林》和《千家诗》,后来年长十岁的表姐提出,邻近许多孩子都上了小学,而我还在读私塾,恐怕跟不上时代,便主动与她熟识的小学校长联系,让我插班进入高小读书。有一次老师出的作文题是“水与火”,我写成一红一白两个巨人在比武,竟然带有童话的味道,老师不信是8岁孩子的作品,再三追问是谁代笔,还好表姐证明家里根本没有代笔的人,老师才刮目相看。小学毕业的时候作文题是“别矣母校”,我写得很感人,老师赞不绝口,故以毕业成绩全校第一升入市立第一中学就读。

此时在日军操纵下,汪精卫在南京成立了傀儡政府,虽然仍旧打着原来旗号,但旗杆顶上加了一块黄色的尖角旗,上写“和平反共建国”6个黑字,大家对这屈辱的黄布条非常反感,第一中学内也从不升旗。

在汪伪治下读了初中的我,似乎告别了童年的无知,逐渐感受到国破家亡的苦味。我家附近的中华门城门口,左右两边各站两个日本兵,端着上了刺刀的步枪,农民挑柴挑菜进城来卖,首先要放下担子向四个日本兵一一鞠躬,如果弯腰的度数不够,日本鬼子就用穿着马靴的脚使劲踢,或者用枪托猛打;然后还要搜身,用刺刀扎那捆紧的柴火,怕里面藏着枪械。

有一天我放学时走上南门桥头,对面来了日本宪兵,我没有对他鞠躬,就被一脚踢到桥下,幸而水枯露出土滩,过路人很快把我拉了上来,而那里正是抗日军人给我吃栗子的地方。怀着这样的深仇大恨,我便和同学们专跟日本孩子作对。中学隔壁有一条窄巷,侧面是日本洋行,巷口有个空场子,停放着洋行的日本吉普车。洋行里住有不少日本家属,他们的孩子经常到空场里去玩,同学们下了课也到那里玩,见了日本小孩抓来就打,让他们鞠躬,喊“中国爷爷”,否则让他们哭着回家。那些日本职员知道了,见我们几个同学进来,就开动吉普车故意撞那些同学,在场子里盘旋,吓得我们大喊大叫。

漫卷诗书喜欲狂

那时无论师生,都有些反常情绪,比如美术老师张心阑,是个笔力能透纸背的书法家,在黑板上写字力度很大,粉笔痕迹堆积在黑板上,擦也擦不掉。他微微有点秃顶,平时腰带上挂个小酒壶,不时抓过来喝一口,完全是“眼看人尽醉,何忍独为醒”的心态。

教生理卫生的老师赵方叔,并不按课本的内容来教,而是大讲《黄帝内经》,让学生记住自己是炎黄子孙,背“春三月,此谓发陈”,“夜卧早起,广步于庭”;“秋三月,此谓容平”,“早卧早起,与鸡俱兴”。

由于日本人是太上皇,所以初中就有日文课,教师是早年留学日本的朱西莱,身穿马褂,头戴小帽,胖胖的脸庞,留着八字胡,纯属老派人物。因为南京大屠杀人人记忆犹新,大家都痛恨日本人,思想上对日文课非常抵触,谁都不想学。朱夫子也知道大家这种心理,并不认真教,一上课就大发牢骚,虽然不正面骂日本人,但也常常含沙射影,有一回编成四字句:“无商不奸,无官不贪,社会黑暗,难见阳光,伦理丧尽,道德沦亡……”一口气讲了几十句。

学校角落里有间小房,住着日本教官今井,胖胖的身材,人中那里蓄一撮短胡须,穿军呢马裤。同学们传说别的学校日本教官特别凶,站得不正就用皮靴踢学生的腰,有的孩子经常挨打,满身青紫,但这个今井教官态度相当温和,本来他是来监督中国人的,但却并非自愿,成天闷闷不乐,不大上教室去,有时和朱西莱用日语闲谈几句,同学们反而有点同情他,喊他“伊马伊桑”,他就含笑一鞠躬,颇有礼貌。

初中三年在屈辱中度过,我对学业基本不感兴趣,初二时因化学不及格,被降到乙班。学校下午放学较早,同学们常在街上玩耍一阵再回家吃晚饭,我就到附近龙蟠里“国学图书馆”内借书看,从一道青墙门进去,里面幽雅清静,大厅中心放几张大桌子以供阅读,借的书不能带走,只能坐在那里翻看。

有一天,借到一部石印的线装书《中国预言七种》,写明由中华书局印刷于1915年,到我读它时它已经在那里待了快30年了。书中有一张图画的是一座尖尖的山,山顶站着一头鸟,这分明是个“岛”字的画谜。半轮红日已经落到山脚右侧,“日落西山”了。

图的下面,照例有两首歌谣,那是唐代李淳风和袁天纲的大作。三言的那首是:“鸟无足,山有月。旭初升,人都哭。” “鸟无足”再添个“山”字,岂不是“岛”吗?日本就是岛国,当然说的是它!后面两句再清楚不过,“旭”日旗一升起来,中国人都得遭殃!

另一首是七言:“十二月中气不和,南山有雀北山罗。一朝听得金鸡叫,大海沉沉日已过。”关键是最后两句:只要听见金鸡一叫,日本就得完蛋!

这话说得真是准确:1945年乙酉,正是鸡年,时值金秋,日本天皇宣布投降;残暴的日头,当真沉到大海里去了!

我当时读懂了这两段话,似乎掌握了敌人的命运,那种报仇雪耻的欣快之感,使我这个初中生 “漫卷诗书喜欲狂”。不过我是个内向而又沉静的少年,不但没有对老师或同学谈起,连亲人面前也未透露,因为任何书都是不可全信的。

“巴蛇吞象”的把戏耍不了

1945年我14岁,日本颓势已现,小房间里那个日本教官今井,经常一个人伏在桌上哭。重庆飞来银光四射的轰炸机,在南京城上空盘旋,日本洋行里的鬼子们吓得鸡飞狗跳,老百姓却纷纷出来对着天空鼓掌喝彩。据说日本人已经没有还手之力了,只能用自杀飞机去撞,称为“神风特攻队”。在初中毕业之时,我们把日文书撕得稀烂,希望早一天甩掉“亡国奴”的帽子,考试之前也不努力背书,所以我日文成绩很差劲。

当年8月,听说两颗原子弹在日本本土爆炸,接着昭和天皇便宣告无条件投降。当时南京城里一片沸腾,听说洋行里的日本人剖腹自杀者不少。日本兵奉命仍在城门口站岗,维持秩序,但显得十分狼狈,腰间的皮带换成了草绳,步枪也换成训练用的木头枪,用草绳背着,似乎在表演滑稽戏。

原先进城卖柴卖菜的农民要报仇雪恨,到了城门口,大声吆喝日本兵给中国爷爷鞠躬,虽然已经弯腰到九十度,还说度数不够,抽出扁担就打,而且不停地打那些小兵的腰,过路的老太婆看着不忍心,拦住农民力劝他们别打:“以前欺负人的鬼子早已成了炮灰了,这些日本娃娃多可怜啊。”

“中央军”正式进城那天,鞭炮齐鸣,百姓们拥上街头观看,只见一队队崭新的吉普车、大卡车,载着面目黧黑的美式装备士兵,缓缓从南门开往新街口。可能他们带来了传染病菌,我随即染上了登革热,高烧一周,弄得骨瘦如柴。

国民政府“还都南京”,旗号并没有变,只是抛弃了黄布条,汪伪政府所有一切,都由重庆大员接收,不少人从中牟利,发了国难财,使人大失所望。

沦陷区的中学也成了“伪学校”,这一提法使师生们非常反感,质问教育局有没有“伪老师”“伪学生”?官方连忙改口,承认第一中学在八年抗战期间的成绩和操守,但校址迁往府西街,靠近马巷,离莫愁湖不远,内桥湾的学校改为三中,结束了这一段苦涩的历史。

少年时期的记忆力很强,许多当时的情景至今还历历在目,回顾种种屈辱和苦难,使我想起历史老师吴正维那时讲过的话——“中国是个泱泱大国,胸膛宽阔,自古以来讲究和为贵,从未想过要侵略邻邦,如果人家想参加这个大家庭,也乐意接纳,亲如一家;要是受到了严重的打击,中国人会卧薪尝胆,很有耐性,总要弄它个天翻地覆才收手,所以中国决不会亡,决不会亡!虽然国土分裂过好几次,可是后来修复得更加美妙。要是有人精神错乱,想耍‘巴蛇吞象’的把戏,它绝对消化不了,最后结果还是变成了原来的大象,二十四史里的事例多着啦,哈哈哈!”

杜甫《春望》诗云:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这首诗生动抒发了作者忧国伤时的伟大情怀,读来常常让人感动不已。在日本军国主义的铁蹄下,我的少年时代曾在沦陷敌手的南京度过,痛苦地尝到了当“小亡国奴”的滋味,现在回忆起来,仍不免感慨万分。

亚闻)

(邮箱:2003xyw@163.com)