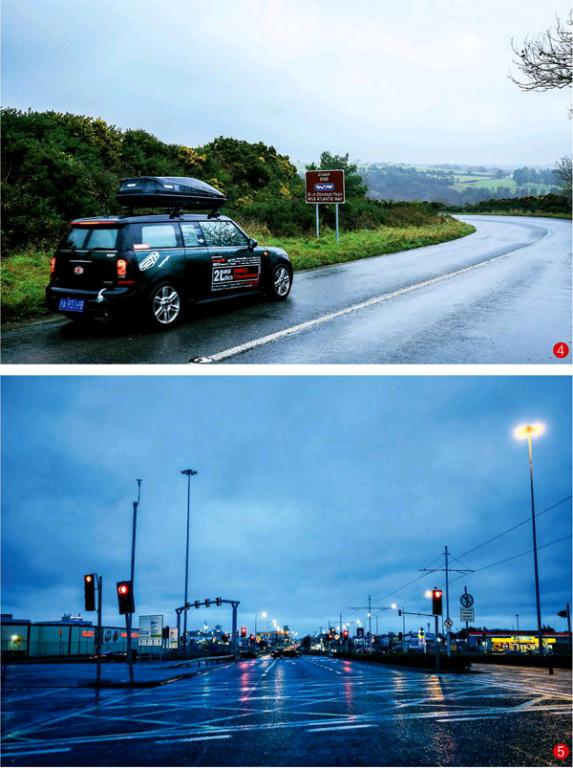

风雨野性大西洋之路

黎瑾

野性大西洋之路,这条世界上已确定的最长沿海驾车线路,始于爱尔兰北部的多尼戈尔郡,终于南部的科克郡,长达2500公里。沿着饱受大风侵袭的爱尔兰西海岸和半岛,我们看到了“翡翠岛”上最原始的荒野、最壮丽的日落、最纯粹的海洋,还有凯尔特人傳说的那些矮人和地精一路相伴。

风和雨之歌

天已经全黑了,我们才穿过北爱尔兰与爱尔兰的分界线。雨下得越来越大,风更是根本没有停过。我们已经告别风浪喧嚣的海岸线,选择最近的路线直插进入多尼戈尔郡。提前预订的那家最便宜的青旅,在一个叫做Malin More的海边小村庄,于风雨飘摇中显得异常遥远。一路都是黑漆漆的,只有对面偶尔驶过的车灯在夜色中如同鬼火阴阴地靠近。我们在蜿蜒的山峦中行驶,道路变成了一条湍急小河,而我们的“飞毯”在努力把自己变成一条船。

前方突然出现一个浩大的水坑,黑乎乎的不知道有多深,而磅礴的大雨显然还在加深它。飞毯停了下来,但这是唯一的道路。正犹豫间,对面的小坡下来一辆高大的越野车,在这个“小湖泊”对面停了下来。司机走下车,看了看,然后走进了水坑中心,水没过了他的高帮靴子。他回到车上,点火、踩油门,越野车缓缓驶向我们,激起一层层浪花。司机打开车窗对我们喊:“跟着我,我带你们过去!”然后挂倒挡,车缓缓往后退,飞毯赶紧跟上。虽然没有摩西分开红海的效果,但顺着越野车在水里的线路,飞毯顺利穿过了水坑。司机笑着挥挥手,越野车再次驶过水坑,朝着我们的来路走了。黑暗中,又只剩飞毯一辆车在风雨中瑟瑟发抖。

银沙滩的游戏

青旅老板正在屋子里等待,并且留了更好的房型给我们。这里只有淅淅沥沥的小雨,使得我们语无伦次地形容这一路的艰难险阻时,显得有些夸张。老板却郑重表示,这都是因为一场台风刚擦边而过。

后来我看到一个问题:世界上有哪些史诗级的自驾路线?除了这趟旅程,我并无其他答案——我们是为野性大西洋之路(Wild Atlantic Way)来的。这条世界上已确定的最长沿海驾车线路,长达2500公里,沿着饱受大风侵袭的爱尔兰西海岸和半岛,始于北部的多尼戈尔郡,终于南部的科克郡。“翡翠岛”上最原始的荒野、最壮丽的日落、最纯粹的海洋,还有凯尔特人传说的那些矮人和地精一路相伴。

野性大西洋之路的正式起点位于多尼戈尔郡的北部,但我们时间有限,只能从中途切入,而我们为自己选定的起点,是青旅附近的银沙滩(Malin Beg)。这是青旅老板告诉我们的好地方,一块阳光下闪闪发光的细腻沙滩。

台风刚过的天空十分清朗,温暖阳光将12月的爱尔兰乡村照得绿莹莹的,但风还是大得惊人,飞毯在山崖顶端的停车场里被吹得有些摇晃。我们沿着洒满了黑脸绵羊屎的楼梯往下走去海滩,而这些不文明的家伙就在铺着碧草的山崖上错落有致地站着,悠闲地享用阳光下的午餐。强烈的光线使得沙滩更显银白,同样银白的浪花将沙子淘洗成面粉般柔软细腻。在一夜的风雨对抗后,沿着这样可爱的沙滩散步,真是舒服极了,如果忽略掉势头丝毫不减的大风的话。

我们在沙滩上留下了签名,并且知道很快就会被涨潮的海浪冲走,如同有一天我们和这趟旅程都将被遗忘。正因为这种不长久,这瞬间的美丽才变得珍贵。

山与海的盛宴

一年之后再回忆这段旅程,我有些记不太清所有的片段,但我记得许多有趣的细节。比如沿着波浪形的野性大西洋之路的路标,羊群在狭窄的道路上奔跑,路两侧流水淙淙,青翠的草地中有许多波光盈盈的水坑,有些甚至大得淹没了整片牧场。在台风过境的夜晚,爱尔兰的西海岸一夜之间长出了许多溪流与湖泊。

在“湖泊”环绕的小镇买了几样零食后,我们驾车往利格山(Slieve League)顶,驶去的时候已经快要日落了。道路越来越窄,路面也从平整的柏油路变成了陡峭的土路,尔后车不能够再上去了,只能靠走路到观景台。

利格山是一片高耸的悬崖,如刀锋直插入深蓝的大西洋。崖顶的风自然更大一些,站在那里就等于是同意了被风吹落大海。天突然阴了下来,云雾遮蔽了原本应该洒满大海的红色光芒,只有隐约的金色从浓厚的云雾后透出来,原本应该是场热闹又绚烂的日落,瞬间变得寂静又阴沉。

阴晴不定的天气持续了好几天。第二天,当我们驾车穿过康尼马拉国家公园(Connemara National Park)的原始森林与辽阔草原、广袤的沼泽,天空时而湛蓝耀眼,时而阴灰忧郁。草原是青黄夹杂的颜色,点缀着大片的褐色灌木与黑色岩石。道路顺山势起伏不定,起初还能看见牧羊的人家与在屋檐下聚众躲雨的羊群,后来就一点人烟都没有了。沿着海岸线的山中,好像只有我们一辆车在大西洋的风中勉力前行。

突然间,道路前方跳出一个硕大的湖泊。我们赶紧踩了刹车,愣在道路中间。此刻正处在峡谷中,两旁是衰草连天的高山,后方是刚驶过的山坡,前方却是一个水波浩渺的大湖——好像一个下坡,就变成了外星球的奇幻景象。雨又大了起来,我们下车查看,脚刚在车外落地,整个人都被狂风往后推去,瞬间被推到了车尾,又顺便被推到车后好几米。赶紧拼命挣扎着往前走,努力往前才看清道路还在,沿着大湖的左岸前行。用尽全身力气上了车,已经满身风雨。

湖畔湿漉漉的岩石和枯草与道路相接,风带着水朝着道路拍打下来,若不小心些,真怕会滑落这片烟波浩渺的水中。开了许久,雨才停了,太阳渐渐出来,飞毯也离开了山区。望着水面与水上两滩金灿灿的光,这才意识到,那根本不是什么大湖,那就是大西洋啊!

海洋尽头的纷争

连续几天的雨将野性大西洋之路的许多段都变成了水路,尤其是穿过巴伦国家公园(Burren National Park)的喀斯特地貌时,我们和其他自驾者都必须时不时停车,走进淹没道路的水坑探一探深度。随着地势逐渐升高,海滩变成了山坡,草原中矗立着面朝大海的古堡。同行的人也渐渐增多了,因为这条道路上最著名的景点(同时也是《哈利·波特》电影取景地)接近了。

你必须穿上所有的厚衣服,积累所有的勇气,才能在冬日登上莫赫悬崖(Cliffs of Moher)狂风肆虐的顶端。这是欧洲最高的悬崖,面朝波澜壮阔的大西洋,最高点高出海平面214米,整片悬崖绵延8000米。这意味着,整个大西洋的风都在朝悬崖冲击。大风掠过海面,从悬崖底部冲击着海水,冰冷的海浪受风的激励直线上扬,从下到上越过近200米的高度,直抵崖顶,在明亮的阳光下狂舞着洒向观景的人群,折射出一道道七色彩虹。

伸向大海的悬崖顶端矗立着一座圆形的古堡,这是18世纪修建的奧布莱恩塔(OBriens Tower),在维多利亚时代作为游客的观景台。从这里鸟瞰的景色令人叹为观止。大西洋扑面而来,携着狂风作为帮凶,而刀劈斧削般的悬崖插在海洋的尽头,抵抗着白色激浪不顾一切的冲击。

没有一处悬崖堪与莫赫悬崖相比。这是无尽的海洋尽头出现的抗争:陆地对抗着大海,其壮阔与美丽毋庸置疑。锯齿般的黑色悬崖上一层层地栖息着3万多只海鸟,枯草中勉强可辨的徒步小径沿着海岸线延伸。每年都有很多人跳崖自杀,冲向这世界上最生机勃勃的纷争现场。

日落时整片大西洋都是金色的,青黄不接的草地、黝黑的岩石也都闪着金光,远处的海角和小岛也被勾勒出明晰的金边,就连空气都被笼罩着金雾。不需要言语,在风中也无法言语,就能体会这最纯粹的美丽。

灯塔的寒风

我怀疑风和日丽这个词在爱尔兰是不存在的。纵使阳光晴好,风始终未曾停歇,即便偶尔减弱半分,也会在一秒之后立刻重整旗鼓,以天崩地裂之势再度席卷而来。

我们就坐在卢普角(Loop Head)的灯塔下面,但不敢走出车。白色的灯塔安静又沉稳,而飞毯在狂风中摇晃。起初我们把车门打开了一条缝,但倏忽间灌进来的风立刻将车门折向车头的方向,我拼死命都没能拉住,只听见咔擦一声,车门连接处似有什么折断了。于是我们将车掉了个头,再次试图打开车门。这次风死死地压住了车门,无论两个人怎么用力,都推不开半分。最后,我们放弃了,在车里怔怔地看了灯塔一会儿,直到晴天转阴,才离开了。

雪白的惊涛骇浪、深黑的礁岩、青绿的草构成了这个荒凉的海角。断崖笔直插入深海,狂风不喘气地将海浪砸向悬崖,发出轰隆隆的巨大声响。我们被这震耳欲聋的声音吸引,在稍微避风处停车,逆着风走向悬崖边。大片海水冲击悬崖造成的滔天巨浪令我心生恐惧,崖上筑巢的海鸟被惊起,在阴云密布的天空飞得如同一群断线的风筝。在这寒冷的狂风中,我也是摇摇欲坠的。后来飞毯终于在一条小路上被吹落沟渠,被周边的农民用收割机,与路过的工人一起又拉又推地拯救了出来。在野性大西洋之路上,唯一令人心安的除了滚烫的海鲜浓汤,便只有热心肠的爱尔兰人。

告别大西洋

基拉尼(Killarney)是个被湖泊簇拥的小城镇。我说的是那些真正的湖泊,不是风雨中突然生长出来的临时小湖,也不是涌入峡谷、被误认为湖泊的大海。这些湖泊风光秀丽,与城镇里古朴的石板街道、老式酒馆十分相配。

我们从这个美食美酒满溢的小城镇出发,开始凯里之环(Ring of Kerry)的探索。这条长达179公里的自驾路线环绕着凯里郡所在的半岛,沿着高低起伏的海岸线,将峭壁、森林、草原、湖泊与古老的小镇连接成一个圈儿。

与北部海岸线的遗世独立、西部海岸线的狂野不羁相比,凯里之环所在南部海岸线显得如此柔和秀丽。海浪徐徐的滩涂如同大西洋的温柔一笑,不记得名字的小镇上满是色彩斑斓的房子,如同一个纯真的童话。牧草又变得油绿油绿的,黑脸的白绵羊如同云朵般散落着。只是天阴阴的,人烟稀少的道路显得有些落寞。

大抵我们还是更欣赏峡谷里突然冲出的海洋,悬崖下撞击着礁石溅起的白浪,荒原中瑟瑟发抖却拼命活着的野草,还有雨水中永不停息的狂风。我们为大西洋永远不可驯服的野性而来,在这秀丽的海滨乡村风光中,感到有些难以适应,但这就是道路,除了令人心悸的高潮,还有大量琐碎的日常。这也是我们的旅程,从太平洋到大西洋的漫长穿越,从神秘世界的这一端到那一端,于风和日丽中渴望狂风骤雨。

当天晚上,我们赶到了科克的金赛尔(Kinsale)。这个小镇是野性大西洋之路的终点,拥有平静的海湾和暖意融融的海鲜餐厅,这里的风只够吹乱发型、吹飞围巾,却无力摇动飞毯。我们喝下一碗海鲜浓汤,与大西洋告别。