“动机错误”的裁判法理与研究课题

——“备忘录”式的考察

刘 勇

(南京大学 法学院,江苏 南京 210093)

“动机错误”的裁判法理与研究课题

——“备忘录”式的考察

刘 勇

(南京大学 法学院,江苏 南京 210093)

遵循民法典编纂的“透明度”要求,有关“动机错误”制度的立法与解释需要关注“裁判法理”的抽取与比对。针对性质错误与事实错误,裁判法理存在重视“内容化”与重视“相对人样态”的不同进路,并形成具体的裁判法则,突破了传统错误论的范畴。而从“相对人样态”出发来看待动机错误的话,存在以“不实表示型错误”的要件化在立法与解释论上实现“一元论”的可能。但由此而产生的体系效应,以及错误论与契约解释乃至契约责任的关联仍然有待继续考察。

动机错误;裁判法理;相对人样态;不实表示

一、问题意识与研究对象

(一)问题意识

《中华人民共和国民法总则》(以下简称“民法总则”)已于2017年10月1日生效,我国民法典编纂的最后一块重要“拼图”已然成形*实际上,民法典的各编内容基本上已经以单行法的形式制定完成了,之后的主要工作将在于各编的整合与修订。。正如学者所指出的,法律制度的发展无法脱离既有制度,制度的改革还需要遵循当下的规范路径[1]。而所谓的“现行规范”,除了规范性立法,还应包括法院的裁判立场。正如学者指出的,民法是较为典型的“混合型”法律,在学术理论之外,还存在着强有力的“实务立场”[2]55-56——我国各级法院的裁判观点正是此类“实务立场”的集中体现。然而,民法总则中的不少规范似乎全然“漠视”司法裁判的发展,仍然保留着“朴素”的立法面貌,有关“重大误解”的规定就是典型的例子。民法总则第147条规定:“基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”该条款的表述基本延续了合同法的立场,而抛弃了民法通则及其司法解释的表达*需要说明的是,该规范在效果层面存在显著变化,即否定了“变更”效果。但本文主要关心的是要件层面的内容,效果层面的变化并不在本文论述的范围之内。。该条款全然没有“要件”层面的规定,将会给未来的司法实务继续带来巨大的不确定性。同时,对于近年来极为热烈的围绕“动机错误”的处理所形成的实务纷争与学说分歧,该条款也漠然视之。需要注意的是,民法总则未必就是民法典的“总则”编,未来的立法仍然有进一步完善的可能。要体现民法典作为现有民法“到达点”以及未来民法“出发点”的意义,就应当在具体制度的建构方面重视司法裁判的实务立场,抽取其中的“裁判法理”,并结合“学术理论”以实现融贯的立法论与解释论——这样的思路当然适用于“重大误解”制度的进一步研究。

而对于“重大误解”来说,实务与学说的焦点在于“动机错误”的处理。表示错误与动机错误的“二元论”与“一元论”的对立构成了当下学说议论的“主旋律”。其实,无论是二元论还是一元论,都并非全然否定或肯定动机错误对法律行为效力的影响,只是各自以不同的“方式”来限定或排除某些动机错误。而对于裁判实务来说,学说的立场是否存在实际的影响,抑或实务采取截然不同的“裁判法理”,仍然是值得研究的课题。全然不顾裁判立场的立法与解释,恐怕也未必具有当然的正当性。基于这样的考虑,本文将归纳“动机错误”在裁判实务中呈现的样态,判断其对法律行为效力的影响,进而抽取实务立场中的“裁判法则”*出于表达便利的考虑,本文将从裁判例中抽取的抽象规范称为“法则”。;在此基础上,结合学术理论的动向,对未来的立法和解释论进行“备忘录”式的检讨。

(二)研究对象的说明

通常认为,所谓“动机错误”对立于“表达错误”,仅涉及意思形成过程中的错误[3]265。也有学者将动机错误直接界定为“意思与事实不一致”[4]195。两者分歧的实质在于如何认定意思表示中的“真意”。前者的认定显然与传统的意思表示理论有关,具有较为强烈的德国法意味;而后者则一定程度上与日本法相关。

对此,学者指出,就合同的缔结而言,动机通常涉及的是关于“给付对象”是“什么样的东西”,即给付对象的性状和状况,以及当事人对达成契约的前提、情况的理解[5]6。从意思表示的构成来看,“动机错误”本身涵盖了较为广泛的领域,对“意思”以外部分的错误都可能是“动机错误”。上述的理解实际上是将“动机错误”大致分为两个类型:有关标的物性状的错误以及有关缔约前提或理由等事实的错误。这样的理解在我国学者的论述中也有所体现[3]265。一般来说,标的物的性状、状况等本身是可能成为合同给付的内容的,而缔约的前提、理由则无法成为合同给付的内容。就此而言,“动机错误”可以区分为两大类型,即可能构成给付内容的动机的错误以及有关理由或前提等不会构成给付内容的动机的错误,前者可称为“性质错误”,后者则可称为“事实错误”[6]。

需要说明的是,“动机错误”的用语本身可能就会被视为“二元论”的某种程度的表达。考虑到“二元论”的长期影响,恐怕很难想象裁判实务会断然采取一元论的表达。但使用“动机错误”的表述并非意味着一定支持“二元论”,或许可以通过实务立场的梳理,揭示背离“二元论”的裁判法理。至于实务裁判的来源,主要由“中国裁判文书网”取得。本文并非意在揭示有关“动机错误”的裁判大数据,而主要在于说明与分析裁判现象,并将之与学术理论对比,以成为未来立法和解释论形成的因素。因此,裁判例的“权威性”或“代表性”并不在本文主要追求的范畴之内。另外,本文所关注的是合同领域内的“动机错误”,并不涉及单方及多方行为。

二、有关“动机错误”的裁判状况

(一)有关“性质错误”的裁判例

1.效力影响否定例

对于性质错误,有法院在判决中指出,“表意人对于标的物的性质认识错误,是属于内容错误还是动机错误,不无疑义。物之性质,系指足以影响物的使用及价值的事实或法律关系,且此等事实或法律关系须以物本身为基础。对于此种物之性质的认识错误,经由立法或判例,视为内容错误”。由此,法院认为在股权转让中,对公司财务状况的认识错误并不会在根本上影响转让价格的确定,因此该错误为“动机错误”,不构成重大误解。“如果容许表意人得为撤销,势将严重影响交易安全。”*参见湖北省荆门市中级人民法院民事判决书(2015)鄂荆门中民二终字第00077号。

而在特定物买卖中,有法院认为虽然买受人不知车辆曾经发生过保险事故(小事故),但并不构成重大误解,理由在于“原告不知悉车辆存在维修及保险事故,不会使原告对合同的主要权利义务产生误解,也并不必然导致原告签订转让协议的主要目的无法实现”*参见重庆市江北区人民法院民事判决书(2014)江法民初字第02258号。。在文物买卖合同(非拍卖)中,也有法院认为,对文物(特定物)真伪的错误判断并不构成重大误解,但并未说明具体理由*参见苏州市吴中区人民法院(2014)吴民初字第1713号民事判决。。

还有法院对“性质”进行了进一步的区分,认为没有涉及标的物“自然属性”的错误属于“一般意义的性质错误”。买受人想要购买“住宅”,而合同表述为“公寓”。由于该房屋所坐落的土地为住宅用地,法院以该错误属于性质错误,“不会使得行为后果违背表意人原本的意思”,从而否定了买受人基于重大误解的撤销主张*北京市第三中级人民法院民事判决书(2014)三中民终字第12737号。。

2.效力影响肯定例

在法院认为性质错误会影响法律行为效力的场合,“性质”往往被法院认定或者暗示已经成为合同的“内容”。例如,在古董买卖中,法院认为对标的物材质的错误已经构成了重大误解,理由在于标的物的名称中包含了材质方面的内容*参见江苏南京市白下区人民法院(2011)白民初字第2694号判决书。。

在债务人为保证人提供反担保的案例中,双方在反担保合同中约定,在债务人全额偿还债务之前,担保人可以使用债务人提供的办公场所,并不计租金。法院认为,上述的表达使得保证人误以为该办公场所的所有权归属于债务人,从而构成了重大误解*参见山东省高级人民法院民事判决书(2013)鲁民提字第119号。。虽然合同中并未对“所有权归属”作出明确的约定,但法院的判决显然将其作为合同的默示条款来对待。类似的,对“所有权归属”的认识错误被认为构成重大误解的例子在其他判决书中也有体现*参见湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院民事判决书(2013)州民一终字第206号。。

而在机动车买卖合同纠纷中,法院认为买受人不知该机动车曾发生“重大交通事故”已构成重大误解,从而肯定了买受人的合同撤销请求*参见陕西省西安市中级人民法院民事判决书(2014)西中民三终字第00192号。。与前述“否定型”中的类似案例对比的话,“重大事故”与“小事故”的差异可能就是判决立场截然相反的依据所在。

对于“法律上不能”的标的物,法院也认为该标的物的买卖合同为基于重大误解而订立,当事人可以请求撤销*参见福建省福鼎市人民法院民事判决书(2013)鼎民初字第1383号。。

(二)有关“事实错误”的裁判例

对于事实错误,可以进一步区分为“理由错误”和“前提错误”。前者指表意人作出意思表示的理由发生了错误;后者则是指表意人对作为意思表示前提的事实产生误认*这样的区分并不是“截然”的,只是“理由型”更关注抽象的行为目的,而“事实型”则更侧重不能成为给付内容的事实因素。。

1.效力影响否定例

(1)理由错误

较为常见的理由错误出现在双方达成和解协议的场合。理论上认为,即便存在错误,和解合同的效力原则上也不会受到影响,除非是存在“和解基础”方面的错误[7]267-268。若和解合同的当事人并非对和解的基础性事实发生错误,而是对达成和解的目的存在错误认识,就可能构成“理由错误”。例如,在交通事故肇事人为避免承担刑事责任而与受害人家属达成“交通事故协议书”的场合,法院认为肇事人虽然“误认为不签订调解协议会被追究刑事责任”,但并不存在对协议内容的重大误解,仅系对签订协议的动机产生错误认识,由此驳回了肇事人撤销协议的请求*参见四川省凉山彝族自治州中级人民法院民事判决书(2015)川凉中民终字第571号。。而且,类似的判决较为常见*参见江苏省连云港市中级人民法院民事判决书(2016)苏07民终1194号。。

而在当事人之间订立其他合同的场合,法院也常以“动机错误不构成重大误解”为由否定当事人的撤销主张。例如,一方当事人为获得住房补贴而将房屋赠与相对人后又主张重大误解的撤销时,法院认为“我国法律规定的重大误解是指一方当事人因自己的过错对合同的内容发生误解而订立了合同,当事人的误解必须是对合同的主要内容构成重大误解,对订约动机的判断错误不应构成重大误解”*参见沈阳市于洪区人民法院(2013)于民三初字第1194号民事判决。。针对房屋买卖合同,法院认为“至于……签订《声明》及《房屋买卖合同》的原因,系属动机范畴,不影响法律行为的效力”*参见重庆市第一中级人民法院民事判决书(2015)渝一中法民终字第04664号。。

需要注意的是,有法院在否定理由错误对行为效力的影响的同时,并未仅仅停留于“动机错误不影响行为效力”的惯常表达,而是隐含了动机与内容之间的可能联系。例如,有法院在判决中指出,“但不能因原告渴求安宁的内心动机而否认签订协议的自主自愿,内心动机也不能成为协议中并未出现的条件”*参见陕西省西安市长安区人民法院民事判决书(2014)长安民初字第05978号。。该判决理由实际上暗示了动机成为合同内容的可能。当然,还存在更为明显的例子。有法院在判决中指出,“对于动机的误解是否属于合同内容的误解,进而构成重大误解?在一般情况下,误解人的动机如何,在它未作为合同条件提出时,外人难以了解,法律也无法作出评价。如以误解人事后说明的动机为准,由法律加以评价,那么,由于误解人可能会提出对其有利的,却与其当初真实的动机不同的动机,就会使对方陷于极为不利的境地。因此,动机的误解原则上不视为内容的误解,重大误解更加无从谈起”,“故被上诉人购买厂房的动机不应作为买卖合同的内容。结合双方签订合同的实际情况及被上诉人在两次起诉时的陈述,因被上诉人购买厂房的动机并未在双方的厂房买卖合同中进行明确约定,且被上诉人自己在事后的陈述也先后不一,故不能以被上诉人在合同签订后的单方表述来认定被上诉人购买厂房的真实动机”*参见浙江省台州市中级人民法院民事判决书(2013)浙台民终字第413号。。法院显然认为,“理由”(动机)仅仅被表示并不能当然地成为合同的内容,因此也不能构成重大误解。

(2)前提错误

前提错误在和解合同中也有出现。在肇事人“误以为负全责”而签订和解协议的场合,法院认为并不构成重大误解*参见河北省石家庄市中级人民法院民事判决书(2014)石民二终字第00593号。。而当房屋买受人认为购买特定房屋即可让子女进入特定小学的场合,法院认为,“至于购买某特定区域房屋以保证其子女入读该区域内学校,则属当事人签约时的动机问题,按我国现行民事法律及司法解释,‘动机错误’亦不属于可据此撤销合同的‘重大误解’情形”。虽然房屋买卖合同对“学位房”有所表述,但由于未对其进行明确界定,法院最终判定“子女是否能实际入读该区域学校”并未构成双方签约时共同认可的法律行为效果意思的基础,从而否定买受人的撤销主张*参见广东省深圳市中级人民法院民事判决书(2015)深中法房终字第802号。。该判决理由实际上也是否定了“被表示的动机”对法律行为效力的影响。

2.效力影响肯定例

(1)理由错误

肯定“动机错误”对行为法律影响的案例中,存在大量理由错误的例子。从理由错误的产生来看,部分理由错误是合同一方当事人的自发错误,而相当比例的理由错误则是与相对人的行为样态有关。以下将区分“自发型”与“相对人样态型”分别进行考察。

a.自发型

在机动车买卖的场合,买受人的购买目的在于“从事道路运输”,但其所购买的车辆因尾气排放不达标而只能用于非运输用途。法院认为,买受人“购买的诉争的四台车辆不能取得道路运输证,不能从事道路运输市场内的运输活动,其购买车辆的合同目的不能实现,并给其造成较大损失”,因而买受人构成重大误解*参见湖南省长沙市中级人民法院民事判决书(2015)长中民一终字第06048号。。需要说明的是,合同中对“购买目的”没有进行相关约定,法院所重视的或许仅仅是“造成较大损失”。

与此类似,在旧机动车买卖双方由于未在政府规定交易场所签订买卖合同,且发动机号等与登记档案不符,导致机动车无法办理过户的案例中,法院在否定买受人的合同无效的主张之后,虽然买受人主张重大误解的撤销,但法院以“车辆不能年检导致买受人合同目的落空”为由解除了合同*参见辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书(2015)沈中民三终字第00360号。。可以说,该判决暗示了自发的理由错误与合同解除之间的关联性。

b.相对人样态型

在复杂商品(如金融商品)或者重大商品(如房产)交易的场合,存在相对人引起表意人理由错误的情形,法院对此似乎并未考虑“动机错误不影响行为效力”的“教条”,而是采取了积极保护表意人的立场。例如,当投保人出于“短期理财”的目的而签订保险合同而保险人未告知该保险期限为79年时,法院认为投保人因此构成了重大误解,可以撤销合同*参见湖北省随州市中级人民法院民事判决书(2014)鄂随州中民二终字第00084号。。若保险人对合同内容未有充分说明,“加之理财新品宣传单的误导”,使投保人对“保险合同收益形成了重大误解,故其有权对该合同予以撤销”*参见辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书(2016)辽01民终6218号。。在类似的案例中,“误导”导致表意人的“缔约目的”产生错误的话,法院通常都是承认表意人的重大误解撤销请求的*例如四川省达州市中级人民法院民事判决书(2014)达中民终字第686号;上海市第二中级人民法院民事判决书(2014)沪二中民六(商)终字第38号;上海市虹口区人民法院民事判决书(2013)虹民五(商)初字第232号。。而当银行已经就理财产品销售作出充分说明后,法院认为理财产品的买受人并不存在重大误解*参见浙江省宁波市中级人民法院民事判决书(2013)浙甬商终字第229号。。该判决从“反证”的角度说明,如果是相对人引起表意人错误,即使是动机错误,那么法院通常也是允许表意人撤销的。

除了相对人“引起”表意人动机错误的情形,实务中还存在相对人“利用”表意人的动机错误,而法院因此承认表意人重大误解撤销主张的例子。子女办理离婚手续后未告知父母,而“婆婆”误以为儿子与“儿媳”仍然处于婚姻关系之中,因“儿媳”怀孕而赠与其100万元用以购买理财产品,“儿媳”则并未向“婆婆”披露离婚事实。对于“婆婆”事后提出的撤销赠与请求,法院认为其构成了重大误解,从而支持了其主张*参见上海市第二中级人民法院民事判决书(2014)沪二中民一(民)终字第1520号。。“儿媳怀孕”显然是赠与合同的动机,法院的判决实际上是认为儿媳明知婆婆不知离婚事实,并且积极“利用”该事实来受赠财产。

(2)前提错误

在房屋购买人对当地限购政策存在错误理解的情况下,法院认为该错误构成了重大误解。该案中,房屋买受人具有香港居民和内地居民双重身份,以其中某一身份申请查询了购房资格得知并不在限购范围之内,据此与开发商签订买卖合同。后因另一身份名下有数套房产而被限购,无法取得房屋所有权登记,买受人主张重大误解而请求撤销*参见广东省高级人民法院民事裁定书(2015)粤高法民一申字第1102号。。法院的立场显然没有考虑买受人自身的归责性——其当然知晓自己的双重身份,也自然应当知道名下房产的数量。

另外,在交通事故赔偿协议中,法院认为,若受害人对损害事实存在错误认识,则会构成重大误解*参见湖南省安乡县人民法院(2011)安民初字第642号。。而在一方当事人于和解协议签订前出示了带有赔偿请求数额的律师函,双方以律师函上的赔偿请求数额为基准达成和解协议的场合,法院认为出示律师函的当事人存在导致他人错误的动机,而表意人则存在对赔偿数额的重大误解,因为实际损失与律师函请求数额有较大出入*参见福建省莆田市涵江区人民法院民事判决书(2013)涵民初字第2883号。。另外,在不知道具体责任分配的情况下,若交通事故肇事人订立了事后证实明显超出自身赔偿范围的赔偿协议,法院认为其构成了重大误解。而且,该案判决书隐晦地表明了受害人家属到肇事单位施加压力的情况*参见江苏省无锡市中级人民法院民事判决书(2014)锡民终字第02036号;安徽省安庆市宜秀区人民法院民事判决书(2015)宜秀民一初字第01735号。。对于上述两个判决,“相对人引起错误”似乎是正当性的依据所在。

三、裁判法理的抽取

(一)裁判的“法则”

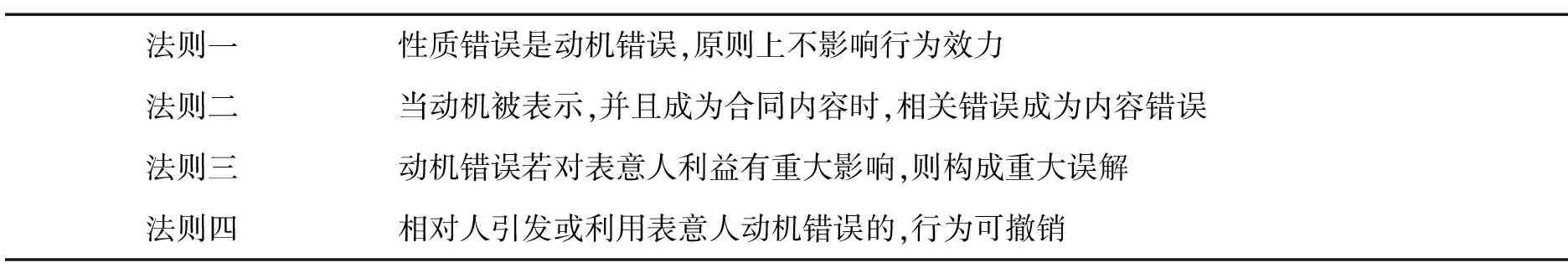

很显然,我国的裁判实务并没有采取“二元论”或“一元论”的直接表述,而是针对各种具体的错误情形个别地作出判断。在性质错误的场合,法院否定其对行为效力存在影响的理由较为明快:性质错误是“动机错误”,而“动机错误”原则上不影响行为效力(法则一)——这显然是“二元论”的典型表达。而在肯定性质错误对行为效力的影响的例子中,法院所重视的因素主要是“内容化”,即“性质”已经以明示或默示的方式体现在合同的条款之中。这样的法理可以抽象为“当动机成为合同内容时,相关错误成为内容错误”(法则二)。另外,在存在性质错误的场合,若合同履行结果会造成当事人之间明显的利益不均衡,通常也会导致法院承认重大误解的撤销。例如,在前述旧机动车交易的场合,标的物发生过“重大事故”会使得法院积极承认撤销权。这样的裁判法理可以归纳为:“动机错误若对当事人利益有重大影响,则构成重大误解”(法则三)。

在关于事实错误的裁判例中,“理由错误”原则上会因其属于“动机错误”而被法院否定撤销权的存在;上述“法则一”可以用来解释法院的立场。而在肯定撤销权的裁判例中,法院对于已经“被表示”的理由错误,并不当然认为其会成为合同的内容。此时,与性质错误方面的肯定例类似,法院所重视的仍然是动机的“内容化”,即“即使动机被表示,也未必成为合同的内容;只有成为合同内容,相关错误才是内容错误”。从这个意义上说,“动机被表示”并不具有要件层面的意义,“内容化”才是法院重视的因素。这与学者的观点形成了鲜明的对比*学者认为,“被表示”就足以使得动机成为法律行为的内容。参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第195页。。

而在肯定基于理由错误的撤销权的裁判例中,“目的实现不能”是表意人自发的理由错误被承认具有效力影响的常见理由。实际上,这里的核心问题在于:以何为基准来确定合同的目的?虽然相关判决并没有说明“目的”是否被表示以及是否被内容化,但法院所认定的“目的”并非典型交易目的,而通常是“意思”以外的“社会经济目的”(动机)。按照当下流行的“合意主义”的契约法潮流*“合意主义”的契约观是近年来流行于日本的重要合同法思想,已经使得日本合同法学产生了整体上的巨大变化。有关该理论的具体内容可参见解亘:《日本契约拘束力理论的嬗变》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2010年第2期。,有学者指出,通过对“契约趣旨”的解释,可以个别地判断具体合同当事人的权利义务状况[8]。就此而言,所谓的“契约趣旨”显然并不是客观的、划一的典型交易目的,而是非常接近于当事人主观意图。因此,前述相关判决的立场可以理解为,法院以表意人的“订约目的”为基准,通过解释的作业将其纳入合同内容的范畴;而当该动机无法实现时,就会构成内容错误,从而表意人得以主张撤销——这样的理解也可以用来说明判决中出现理由错误的撤销与合同解除的关联。这样的话,对于肯定基于理由错误的撤销权的裁判例来说,其构造仍然可以归结到“法则二”。

而在相对人引发或利用表意人理由错误的场合,法院则显然更重视相对人是否如实告知相关信息,而表意人是否具有过失则并非法院关注的重点。因此,“若相对人如实告知,则表意人就不会作出这样的意思表示”在裁判中就会具有重要的意义。此时,存在主观因果关系和客观因果关系的两个解读方向。从裁判例的情况来看,似乎客观因果关系的立场较为明显。例如,法院将理财型保险产品购买人的目的普遍界定为“取得高额收益”*如辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书(2016)辽01民终6218号。,似乎全无考虑具体当事人的个别情形。“婆媳赠与”的案例中,法院也仅考虑客观的法律事实基础,并未考虑“个体情感”等更为具体的主观因素。关于此类型的裁判例,判例法理可以归纳为:“相对人引发或利用表意人“动机错误”的,则行为可撤销”(法则四)。

在关于前提错误的裁判例中,法院对于未实现“内容化”的前提错误,并不承认撤销权的存在,涉及“学位房”的案例就是如此。这样的立场符合“法则二”的表达。而在涉及对于损害事实、责任分配比例等的错误认识的场合,法院的判决存在分歧,肯定效力影响与否定效力影响的例子都存在。但肯定效力影响的裁判例中,相对人对错误发生的影响“若隐若现”,存在将其归结到“法则四”的可能。另外,有判决重视的是当事人之间利益的均衡性,在前述房屋买受人因限购无法取得所有权登记的场合,法院承认了撤销权的存在,该判决实际上并未脱离“法则三”的范畴。

水轮发电机组状态监测与诊断往往会涉及到机组运行状态信息数据的测量、采集、记录、处理、传递以及存储等。随着计算机技术的进步,为实现水轮发电机组状态在线监测与故障诊断创造了良好的条件。水轮发电机组在线监测与故障诊断系统往往需要满足以下特点:

表1 裁判法则

(二)“法则”的交错

上述法则中,“法则一”实际上并没有直接的决定性意义。在针对具体案情作出判断之前,该案到底属于动机错误的“原则”还是“例外”是无法认定的。因此,在个案中实际发生作用的判例法理在于“法则二”、“法则三”及“法则四”。而“法则二”抽取自有关性质错误的裁判例中,但该法则在有关理由错误与前提错误的判决中也能得到体现。不管何种类型的“动机错误”,一旦成为合同的内容,相关错误自然将被纳入内容错误的范畴。而对于“内容错误会影响行为效力”,恐怕并没有太多争议。此时的核心工作并非在于错误类型的判断,而在于合同内容的确定。如果将“法则一”和“法则二”结合的话,很显然,“二元论”对我国司法裁判是存在较大影响的;“法则二”本身就可以被视为“二元论”的内容之一。而且,如果把合同内容视为当事人权利义务状况的最终安排,那么“法则三”可以被“法则二”所吸收:重视内容化的进路与重视当事人利益状况的思路是异曲同工的——两者都蕴含了对“契约正义”的追求,只是“法则三”所侧重的是“内容化”后的履行结果。从逻辑关系上来看,“法则二”更具有决定性意义:履行结果是由合同内容决定的。因此,在将“法则一”至“法则三”都概括为“重视内容化”的“动机错误观”的基础上,本文将“法则二”作为上述思路的核心表达。

而在“法则四”适用的场合,往往当事人之间存在明显的信息地位不对等。就裁判例所体现的情况来看,购房人与开发商、旧机动车购买人与二手车商、买车人与汽车销售商之间信息和谈判能力优劣一目了然。与“法则二”不同,“法则四”所关注的并不是动机是否成为合同的内容,而是相对人的行为样态是否积极地促成或维持了“动机错误”,即“动机错误是如何发生的”。学者指出,传统的错误论关注的是自发的错误,而相对人引起的错误则是由欺诈制度进行规范的[9],重视相对人行为样态的“法则四”并不在传统理论的范畴之内。需要注意的是,实务中“法则四”的运用还会渗透到涉及合同内容的场合。例如,对于保证合同中的“现金价值”条款,若保险人没有做出充分的说明,则法院会认为投保人因此产生重大误解,进而可以主张合同的撤销*例如温州市鹿城区人民法院民事判决书(2014)温鹿藤商初字第468号(同案一审);浙江省温州市中级人民法院民事判决书(2015)浙温民终字第1875号(同案二审)。。该案所涉及的是保险人违反说明义务而引发的投保人合同上的“内容错误”,同时具备了“法则二”和“法则四”的要素。传统的观点认为,合同成立阶段的规制内容主要针对的是意思表示瑕疵的有无,重视的是意思表示的内容。但近来有学说认为,合同内容的确定(意思表示的解释)要与作为先行问题的告知义务联系起来,所谓的“错误”就是不存在当事人所期待的合同[10]78。这样的话,就要重视从“程序”——错误是如何形成的——角度来进行合同内容确定的作业。准此而言,“法则四”与“法则二”实际上也存在交错的可能。

四、“法则四”的展开:“不实表示型”错误

从以上分析可以看出,我国有关“动机错误”的裁判法理事实上已经扩张了传统“错误论”的范畴:传统学说与规则仅关注表意人自发的错误,相对人引发的错误并不在“错误论”的范围之内。如果说“法则二”的立场仍然可以通过“二元论”予以说明,那么“法则四”的表达则超越了当下的实定法规范与学说。因此,继续的问题就在于:“法则四”所表达的裁判法理如何在理论与立法中获得回应?

实际上,无论是相对人引起表意人错误,还是相对人利用了表意人的错误,若相对人如实披露有关信息的话,表意人就不会陷入错误而作出意思表示。因此,如果从相对人角度来看待“法则四”的话,该类型的错误可以概括为“不实表示型”错误——相对人的不实表示导致相对人陷入错误。

(一)“不实表示型”错误的建构

但是,若将不实表示型错误排除在“动机错误”之外的话,对“问题二”和“问题三”的回答可能会呈现出与传统理论不同的结论。这里涉及的基础性问题在于如何看待错误规则的定位。任何决定都是基于一定程度的信息作出的,产生错误往往是由于信息收集的不足。考虑到信息收集的“自己责任”,错误法的核心取向应当在于在当事人之间实现信息风险的合理分配。承认不实表示型错误的话,或许会产生相对人承担过度风险的顾虑。因此,对于“问题三”的回答就显得尤为关键。若表意人的合理信赖不必要,就会形成对信息收集“自己责任”的全面背离,在特定的合同类型中(如特定的消费者合同)或许能证明其正当性,但很难扩展为一般性的规则。因此,不实表示型错误中,表意人的合理信赖应当具有要件层面的意义。当表意人的合理信赖不存在时,可以类推适用“表意人重大过失不得主张错误撤销”的规则,否定其基于重大误解的撤销主张。只是,在不实表示型错误的场合,表意人的合理信赖的判断将不仅仅着眼于表意人,而是在与相对人的具体关系进行“相关地”认定[11]。此时,“问题二”就会被“问题三”所吸收,相对人的行为样态会被当做判断表意人信赖是否合理的因素。

需要说明的是,若承认不实告知型错误,则必然首先要作出相对人是否承担告知义务的判断。这样的话,实际上已经将表意人承担信息风险的情形考虑在内了,从而使得意思表示错误存在统一建构的可能。

(二)“明文化”的可能路径

就目前的学说与立法动向来看,很难想象在迫近的两三年之内错误与欺诈的制度构成会发生重大的变化。因此,继续坚持传统构成——“重大误解”停留于自发错误,而欺诈则维持“故意”要件——的话*学说上存在缓和欺诈“故意”要件的主张,可参见刘勇:《缔约过失与欺诈的制度竞合——以欺诈的“故意”要件为中心》,《法学研究》2015年第5期。,就需要在错误与欺诈之间为“不实表示型”错误安排适当的位置,以回应我国司法裁判的立场。

对此,可能的路径之一就是采取类似《欧洲合同法原则》(PECL)或者欧洲《共同参考框架草案》(DCFR)的“直接明文化”的方式。《欧洲合同法原则》规定,关于事实或法律的基础性错误能够导致合同的无效,而基于相对人给予的信息而产生的错误就是无效事由之一[13]。《共同参考框架草案》也将相对人引发错误作为错误的基本形态之一*Article Ⅱ.—7.201 DCFR.。虽然看似是将不实表示作为错误的“子类型”予以规定,但“直接明文化”的模式实际上是扩张了传统的错误论,而将不实表示型错误与传统的自发错误、欺诈作为并列的意思表示瑕疵的类型之一。

与此相对的是,近来的日本民法修正过程中,虽然对于有关“动机错误”的裁判法理的“明文化”,学者并没有明显的反对,但考虑到保护相对人合理信赖的必要,认为仅规定表意人主观方面的因果要件是不充分的,而应从动机错误的“客观重要性”角度进行规范[14]241。2017年5月,最终获得国会通过的日本民法修正案回避了“动机错误”的表达,而将动机错误对法律行为效力的影响分解为两种基本的情形:错误成为法律行为的基础以及相对人明知或应知表意人陷入错误。这很大程度上是受到了德国“主观的行为基础论”的影响[15]。实际上,在相对人明知表意人陷入错误而不做说明的场合,即构成了“相对人利用错误”,也属于“不实表示型”错误的范畴。但这样的立法模式并没有直接规定相对人对表意人错误的参与程度,而仅仅表明,在考虑错误对法律行为效力的影响时,在某些场合要考虑相对人的因素——这可以被称为不实表示型错误的“间接明文化”。

就我国司法裁判的立场来看,似乎并无将不实表示型错误作为独立的意思表示瑕疵的明确意识,法院判决普遍将其作为“重大误解”的问题来处理。从法律制度发展的“路径依赖”来看,“间接明文化”的模式与当下的裁判法理相当的接近,同时,考虑到错误与欺诈之间的微妙联系[16],该模式或许可以成为未来立法或解释论的方向。

五、“备忘录”的意味

若“不实表示型”错误被承认,将会对意思表示瑕疵制度造成体系性的影响;该问题还可能被当做当事人之间合意与事实不一致的契约法的救济问题来对待[5]16。若相对人引发或利用了表意人的错误,此时相对人已经不仅认识到表意人的错误,还可能已经认识到表意人的真意,那么该真意就应当被解释为意思表示的内容,此时表意人就不存在错误了,也就不存在错误撤销的问题[17]。可见,错误论与合同解释的关系仍然需要进一步说明。如果排除“内容化”的进路,将错误论定位为“以合意为基础在当事人之间分配信息风险”,承认不实表示型错误的必要性可能就是自然的。另外,就司法裁判所表现的倾向而言,在较为具体的层面,除了错误与欺诈的关联,相关判例法理的理论化还存在其他的问题。例如,“目的实现不能”的表达所带来的合同解除基准与撤销基准的相似性问题、因果关系判断的基准问题等等。

对于上述问题,本文的研究多少带有“中间报告”的性质,因此也就具有研究“备忘录”的意味。本文的主要意图并不在于对有关“动机错误”的法律问题给出结论,而更多地是尝试通过总结判例法理来指出观察各种问题的视角,并尝试说明继续研究的可能。实际上,即使民法总则不会再做修订,本文的分析也并非毫无意义。就本文所涉及的裁判例而言,这些均是合同领域内的。此时的“错误”与法律行为论中的错误实际上并不一致——裁判法理中的合同错误大多数并非是“意思与表示的不一致”,而是“不符合期待”。这就意味着,即便总则不再修正,民法典的“合同编”也有可能为合同中的“错误”提供特别的规范。

(本文的部分内容曾报告于华东政法大学“首届五校民法论坛”,得到了华东政法大学金可可教授、纪海龙副教授、浙江大学张谷教授、陆青副教授、苏州大学娄爱华副教授、赵毅副教授的宝贵意见,特忱谢意。当然,文责自负。)

[1] 松尾弘. 民法典の基本制度設計法典調査会の最初期の活動から[J]. ジュリスト, 2007(1333).

[2] 大村敦志. 法教育への招待法学から見た法教育[M]. 东京:商事法务, 2015.

[3] 朱庆育. 民法总论[M]. 北京:北京大学出版社, 2013.

[4] 韩世远. 合同法总论[M].北京:法律出版社,2011.

[5] 湯川益英. 契約規範と契約の動機[M]. 东京:成文堂, 2011.

[6] 山本敬三.「動機の錯誤」に関する判例の状況と民法改正の方向(上)[J]. NBL, 2014(1024).

[7] 陈自强. 和解与计算错误[M].台北:元照出版公司, 2014.

[8] 石川博康.「契約の趣旨」と「本旨」[J]. 法律時報, 2014(1).

[9] 山岡真治. フランス債権法改正準備草案における詐欺に関する一考察——錯誤と詐欺の関係を中心として[J]. 帝塚山法学, 2007(14).

[10] 山城一真. 契約締結過程における正当な信頼[M]. 东京:有斐閣, 2014.

[11] 三枝健治. 錯誤不実表示[M]//瀬川信久.債権法改正の論点とこれからの検討課題.东京:商事法務, 2014.

[12] 冉克平. 民法典总则视野下意思表示错误制度的构建[J]. 法学, 2016(2).

[13] Nils Jansen, Reinhard ZimmermannI. Contract Formation and Mistake in European Contract Law: A Genetic Comparison of Transnational Model Rules [J]. Oxford Journal of Legal Studies, 2011 (March).

[14] 商事法務(编集). 民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明[M].东京:商事法務, 2011.

[15] 森田修. 錯誤:要件論の基本構造を中心に(その1)[J]. 法学教室, 2016(5).

[16] 刘勇. “欺诈”的要件重构与立法课题[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2016(5).

[17] 磯村保. 錯誤取消し[J]. 法律時報, 2014(11).

D923.1

A

1671-511X(2017)06-0080-09

2017-05-10

2016年江苏省社科基金后期资助项目“缔约信息提供义务研究”(16HQ024)的阶段性研究成果。

刘勇(1978—),男,南京大学法学院讲师,法学博士,研究方向:民法总则、合同法。

(责任编辑 刘 英)