熊岳树木园栎类树种引种栽培及育苗技术

于德林,王 冬,刘晓菊,梁 鹏,高丽红

(辽宁省果树科学研究所,辽宁营口 115009)

熊岳树木园栎类树种引种栽培及育苗技术

于德林,王 冬,刘晓菊,梁 鹏,高丽红

(辽宁省果树科学研究所,辽宁营口 115009)

栎类树种是我国北方森林的主要种群和优势种,具有重要的经济价值和生态价值。熊岳树木园栽培栎类树种已有百年历史,该文介绍了熊岳栎类树种栽植地的生境概况和引种时间,阐述了栎类树种的物候期、生长及迁地保护情况,详述了红槲栎和沼生栎的繁育栽培技术,为栎类树种的开发利用奠定良好的基础。

栎类树种;物候期;栽培

栎树为壳斗科Fagaceae栎属Quercus植物,通常把栎属中的落叶种类称为落叶栎。落叶栎类作为我国北方森林的主要种群和优势种,资源分布面积广,生态适应性强,具有重要的经济价值和生态价值。落叶栎类树种广泛用于不同立地造林,是干旱及半干旱地区退化立地的先锋造林树种。栎类树种具有水土保持、净化空气、美化环境的作用,是园林绿化、美化的优良树种[1]。通过对北方栎类树种的引进、生态适应性的调查研究,以及育苗技术和栽培管理方面的阐述,进一步挖掘栎类树种特有的文化内涵及综合价值,为加大开发栎类树种奠定了良好基础[2]。

1 熊岳栎类树种栽植地的生境概况

熊岳树木园位于辽宁省营口经济开发区熊岳镇,北纬40°10′,东经122°09′。年均气温9.2 ℃,极端最高气温36.6℃,极端最低气温-28.5℃。无霜期170 d,初霜10月10日左右,终霜4月20日左右。地势较平坦,土壤为棕色森林土,质地为粉沙粘土,中性土壤,pH值6.8,土壤有机质含量15 g·kg-1左右。该区属暖温带半湿润区,自然条件适合多种植物生长,植物类型丰富,是北方树木引种的良好基地。

2 栎类树种引种的时间

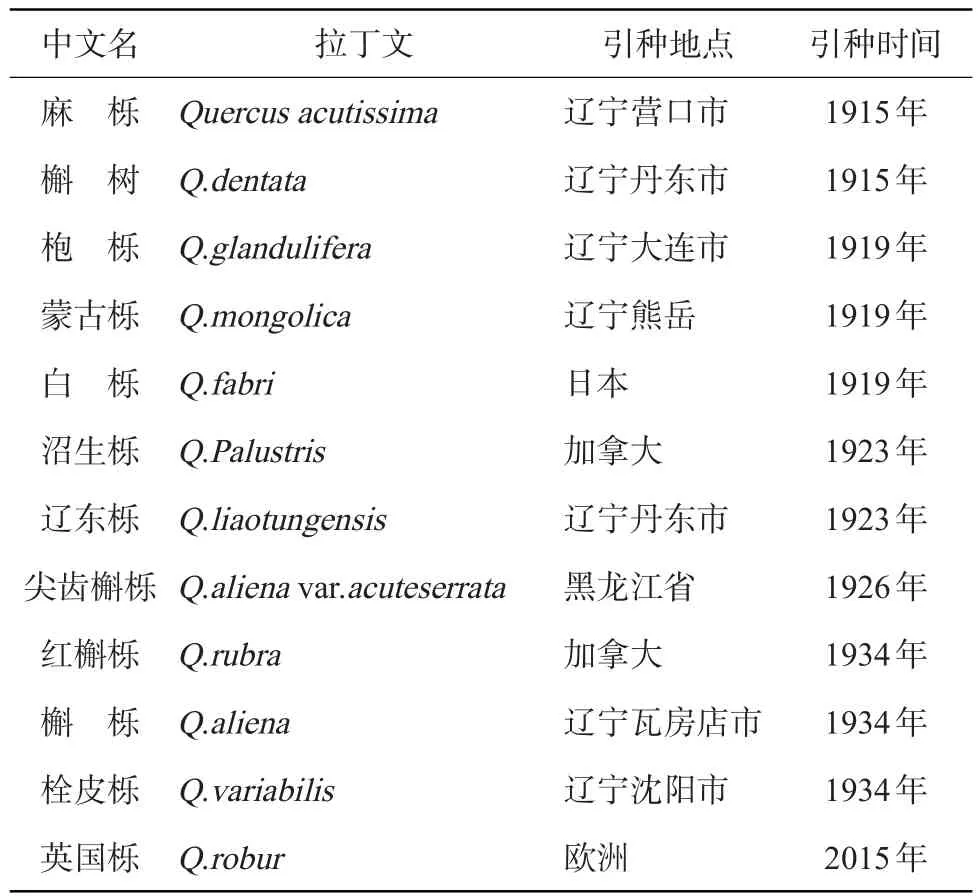

熊岳树木园栎类树种引种较早,从1915年开始引种麻栎和槲树,以后相继引种栎类树种,共计12种。按引种时间排列,具体见表1。

表1 栎类树种引种年限及地区

白栎类(种子当年成熟)有白栎、英国栎、槲树、槲栎、尖齿槲栎、辽东栎、蒙古栎、枹栎;红栎类(种子隔年成熟)有红槲栎、沼生栎、麻栎、栓皮栎[3]。

3 栎类树种的物候期观测

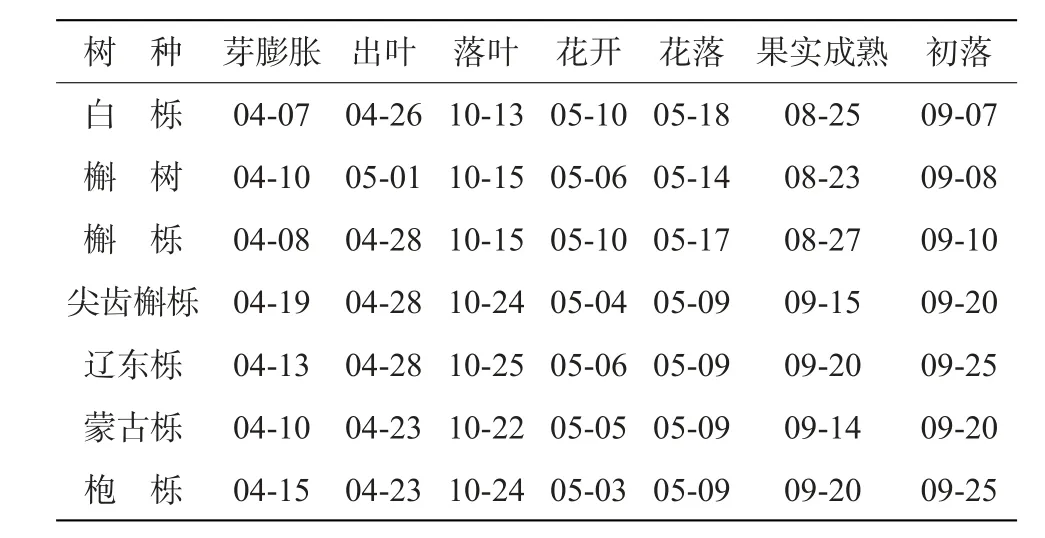

树木园早在20世纪30年代就开始进行详细调查,通过几十年的观测,摸清了栎类树种的物候期(芽膨胀、出叶、开花、落花、果实成熟、初落期及落叶)。在特殊气候年份,树种的物候期有所变化,或提前或延后1周,但大多数年份物候期的时间相差无几。观测发现,栎类树种的花期主要集中在5月3-10日。白栎类的白栎、槲栎、槲树的果实成熟期集中在8月下旬,尖齿槲栎、枹栎、辽东栎、蒙古栎的果实成熟期集中在9月中下旬(表2);红栎类果实翌年成熟,红槲栎、沼生栎的果实成熟期在8月中下旬,麻栎和栓皮栎的果实成熟期在10月上旬(表3)。

表2 白栎类树种物候期观测

表3 红栎类树种物候期观测

4 栎类树种生长量调查

1915-1934 年熊岳树木园相继收集和栽培栎类树种十多种,并集中分布在栎类树种展示区。在长达百年的生长过程中,栎类树种抗逆性强,耐干旱、高温和水湿,抗霜冻和低温,抗风性强。特别是从北美引进的红槲栎和沼生栎,树干奇特苍劲,树形优美多姿,枝繁叶茂,神韵独具,是风景园林、庭园绿化的精品树种。

调查发现,从北美引种的红槲栎和沼生栎生长量比当地乡土树种大,胸径分别为73、80 cm,树冠丰满,特别在生长环境空旷的地方,红槲栎的冠幅达到20 m左右,沼生栎的冠幅达到15 m左右。生长量好于同期的乡土树种。在乡土树种中,蒙古栎、栓皮栎和槲栎的生长量较大,胸径平均60 cm左右,冠幅平均13.9 m×14.7 m(表4)。

表4 栎类树种生长量调查

从生长状况看,栎类树种在熊岳地区生长良好,抗逆性强,在极端温度-29℃持续3 d的情况下,没有冻害发生,特别是北美的红槲栎、沼生栎经受了低温的考验,能够正常开花结实。栎类树种抗旱性较强,2015年7-8月份,熊岳地区连续高温,降雨量较少,在没有灌溉的情况下,黄波罗等树种大量死亡,而栎类树种则生长较好。

5 栎类主要树种的迁地保护

迁地保护的目的是抢救受威胁的种质资源,为再引种、种群扩充、生境修复和管理提供植物材料,为保护生物学提供资料,为满足各种需要提供材料,从而消除或减少野外采集的压力,为植物保护教育和展示提供材料。

熊岳树木园在长达百年栽培历史中,保留的古树越来越少,有的已绝种(枹栎已死亡)。树木园在栎类树种的迁地保护中,针对孤树及栽培量较少的树种进行了迁地保护,通过培育后代使部分栎类树种能够长久地保留下来。迁地保护的树种有红槲栎、沼生栎、英国栎、蒙古栎、辽东栎和白栎。红槲栎和沼生栎在树木园中已生长百年,仅剩3株;蒙古栎2株,辽东栎1株,白栎等部分树种由于多种原因没有繁育后代,应重点进行保护及繁育。2015年春季又将10株红槲栎从迁地保护区内迁回到树木园,生长状况良好(表5)。

表5 栎类树种的迁地保护

6 栎类主要树种的繁育和栽培技术

6.1 红槲栎

红槲栎原产于北美,熊岳树木园1934年引种,树龄83 a,树高20 m以上,胸径80 cm,生长良好,能正常开花结实。小枝灰黑色,密生微毛,具5个棱。叶片椭圆状倒卵形,先端锐尖,边缘有3~4对缺刻,裂片尖头,接近先端有2~3个线形锯齿。花期在5月上旬。果实为坚果,广卵形,成熟期在翌年8月中下旬。红槲栎也称北美红栎,秋季叶片由绿变黄再变红,有较高的观赏价值[4]。

红槲栎的繁育方法主要是播种繁育。在无性繁育中,由于受技术条件的限制,即采穗、扦插时间和外源激素的影响,栎类扦插生根效果不佳,成苗率低,没有进行大量繁育,组织培养还未进行试验研究[5]。

6.1.1 种子采集

种子来源于树木园。由于其种子2年成熟,母树结实量少,且有大小年结果现象,加之松鼠啃食,每次采集到质量较好的种子3 000粒左右。

6.1.2 种子处理

种子主要采用层积法处理。处理前将筛选出成熟度较好的种子,在室外进行沙藏处理。入冬前于室外选择地势高且不积水的背阴处,挖土坑层积,坑的规格可根据种子的数量而定,深度在冻层以内,不宜过深,一般50 cm左右。坑底铺1层沙子,厚度10 cm,然后将种子按照1份种子3份沙子混拌均匀,沙子湿度70%~80%。将种沙混合物放入坑内,摊平踩实,然后盖7~10 cm厚的沙子(盖好后要求高出地面),其上面再覆盖草苫或作物秸秆等。越冬后取出埋藏的种子,去沙后播种。

6.1.3 圃地准备

圃地应选择土层深厚肥沃、排水良好的沙质壤土。做好播种床,最好采用上床,床的规格与一般苗床相同。播种前,先将圃地耙平整细,施足底肥,在床面上开播种沟,沟深4 cm左右,行距15 cm,均匀点播,种间距离5~6 cm。

6.1.4 苗期管理

红槲栎幼苗出土后,前期生长较慢,要保持床面湿润。6-7月份,幼苗生长加快,应架遮阳网(防日灼),及时灌水、除草和松土,防止土壤板结,苗期追肥或叶面喷肥1~2次。病虫害相对较少,主要是预防地老虎、蛴螬之类的害虫。秋季落叶时,1年生苗木平均高1 m左右。

6.1.5 1年生苗木冬季管理

红槲栎的1年生苗木抗寒性极差,据调查,在熊岳地区露地越冬,翌年春天苗木死亡率达90%以上。多年的实践表明,上冻前将1年生苗木起苗假植,翌年移栽,可提高苗木的保存率。2年生以上的苗木抗寒性较强,保存率可达95%以上。

6.1.6 苗木栽植的密度

1年生苗木移栽时根部要全部埋入土中,对过长的主根和须根要适当修剪,保留20 cm左右。栽植的株行距为40 cm×80 cm,3~4 a后隔株间植。8~10年生的大树适宜株行距为3 m×6 m。

6.1.7 苗木出圃移植最佳时间

多年栽培实践表明,红槲栎苗木移植的最佳时间为春季树液流动前,熊岳地区在3月下旬至清明前。秋季落叶后栽植成活率低于春季栽植。生长期栽植,需剪掉部分叶片及枝条,缓苗慢,苗木生长弱。建议不在生长季节大量移植[6]。

6.1.8 大苗出圃移植管理

1~2年生苗木可裸根栽植。大苗出圃或园林栽植,胸径在3 cm以上的大树必须带土坨栽植,红槲栎直根性强,须根较少,土坨尽量要大一些,保证土坨的完整性。沈阳地区可在小气候较好、背风向阳处栽植。

6.2 沼生栎

沼生栎原产北美州,熊岳树木园1923年从加拿大引种,树龄94 a,树高23 m,胸径73 cm,生长茂盛,已正常开花结实。小枝褐绿色,无毛,叶卵形或椭圆形,长10~20 cm,宽7~10 cm,顶端渐尖,基部楔形,边缘具5~7深裂,裂片再尖裂,两面无毛[7]。花期在5月上旬。果实为坚果长椭圆形,成熟期在翌年8月中下旬。树干光滑,树冠宽大,叶片深裂,秋季变色,是良好的城市园林和工业区绿化树种。耐干燥、高温,喜光照,抗霜冻[8]。

沼生栎主要通过种子繁育,苗木繁育技术与红槲栎相同,种子采自树木园沼生栎的母树。在繁育过程中需注意:

①苗木抗寒性较差,在熊岳地区,1年生苗木冬季需要假植,2年生苗木需要埋土防寒,3年生苗木不需要做防寒处理;

②幼苗生长较快,1年生苗高50~100 cm,在生长后期尽量减少氮肥使用量,增强苗木成熟度;

③沼生栎有阶段性生长的特性,在幼苗期间,根据苗木定干的高度,及时清除侧芽及萌蘖,在枝条木质化前剪掉,保持树干直立、光滑和美观;

④成年树抗寒性好于红槲栎,吉林、沈阳等地栽培生长良好,仅个别年份有抽条现象。沼生栎适宜栽培区域为沈阳以南,最佳栽培区域为熊岳以南。

6.3 乡土栎类树种

蒙古栎、辽东栎、麻栎、栓皮栎、槲栎、槲树等种子繁育的苗木及大树的抗逆性要优于红槲栎和沼生栎,其种子繁育技术可参照红槲栎和沼生栎。

7 小结

熊岳树木园在栎类树种栽培中,时间较长,资料详实,内容丰富,数据可靠,为栎类科研及推广工作奠定了良好的基础。通过建立栎类树种栽培展示区和迁地保护区,加大培育和栽培研究力度,为北方栎类引种、繁育、栽培及园林应用,提供更有价值的技术内容[9]。

致谢:此文得到辽宁省林业科学研究院副院长冯健及辽宁省果树研究所刘成先研究员的指导,在此一并表示感谢。

[1]唐晓倩.北方主要落叶栎类种子形态特征和养分含量的研究[D].泰安:山东农业大学,2012.

[2]冯健.我国栎类遗传育种研究进展[J].辽宁林业科技2015(1):43-47.

[3]郑万钧.中国树木志.[M].2卷.北京:中国林业出版社:2004:2324-2342.

[4]刘延江.园林树木图鉴[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2005:74-76.

[5]任敦峰.也谈栎树的名称混乱问题[N].中国花卉报,2016-05-03(W02).

[6]尹建.栎类苗木移栽成活的八大宝典[N].中国花卉报,2017-4-20(05).

[7]臧德奎.园林树木学[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2012:177-180.

[8]黄利斌.栎树的生物学特性与栽培研究综述[J].江苏林业科技,2014,41(6):44-47.

[9]纪雪.栎树的综合价值及其在城市园林绿化中的应用开发[J].黑龙江农业科学,2015(12):96-101.

S792.18

A

1001-1714(2017)06-0062-04

2017-08-14

国家“十三五”重点研发计划(2017YFD0600602-02)。

于德林(1963-),男,研究员,主要从事园林育种、栽培等方面的研究。E-mail:smy1915@163.com。

张素清)