环境行政公益诉讼受案范围之实践考察与体系展开*

刘 超

(华侨大学法学院,福建 泉州 362021)

环境行政公益诉讼受案范围之实践考察与体系展开*

刘 超

(华侨大学法学院,福建 泉州 362021)

我国环境行政公益诉讼没有任何制定法依据,相关规则散见于我国全国人大常务委员会、最高人民法院和最高人民检察院制定的规范性文件和内部规章中,仅概括规定其受案范围为在生态环境和资源保护领域负有监督管理职能的行政机关的违法行使职权或不履行法定职责行为。就现实案例实证分析,现行环境行政公益诉讼受案范围较为集中体现为行政不作为。为推动环境行政公益诉讼健康发展,需要通过规则建构和体系解释来明晰环境行政公益诉讼受案范围:在受案范围界定的标准选择上,应当兼顾行为标准和利益标准;在受案范围界定的路径选择上,应当结合《行政诉讼法》和《环境保护法》厘清和解释肯定式的概括与列举规定,细化否定式列举以规范排除事项。

环境行政公益诉讼 受案范围 规范解释 体系展开

一、问题的提出

环境公益诉讼制度是我国近几年来的法制建设热点。虽然学术界热烈讨论,实务界积极展开了环境公益诉讼实践探索,但国家立法顶层设计层面的环境公益诉讼制度建设最近几年才陆续展开,整体上呈现环境公益诉讼制度供给严重缺位。2012年修订后的《民事诉讼法》第55条首次在我国法律规范体系中正式承认了环境公益诉讼,赋予了其“合法地位”。2014年的《环境保护法(修订案)》第58条虽然进一步具体化规定了环境公益诉讼条款,但主要是规范环境公益诉讼原告的条件限制。制度供给的概括性与简略性,使得我国当前关于环境公益诉讼制度建设在很多理论基础与实践选择层面依然分歧众多,难有共识。长期以来,环境法学界对于环境公益诉讼的性质、类型及适格原告等问题存在广泛争论,歧见纷纭。我国较早对环境公益诉讼的研究均将环境公益诉讼划分为环境刑事诉讼、环境民事诉讼和环境行政诉讼三种类型。之后吕忠梅教授曾认为我们不能再陷入传统诉讼制度理论的窠臼,将环境公益诉讼划分为环境民事公益诉讼与环境行政公益诉讼会产生法理逻辑上的矛盾、遭遇现实的困境,主张环境公益诉讼应是一种特别诉讼。[1]这两种观点在环境公益诉讼制度缘起的核心概念及制度语境的解释、环境公益诉讼制度功能设定上存在差异,故而对环境公益诉讼的定性不同。学界在环境公益诉讼性质定位这一理论基点上的分歧,生发了一系列理论解释与制度设计建议上观点不一致的研究格局。

在学界依然有分歧的背景下,司法机关在实践提出的迫切的规则需求下作出了选择。2015年1月7日开始实行的《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2015〕1号)规定其目的是“为正确审理环境民事公益诉讼案件”;当前,最高人民法院又正组织起草与论证环境行政公益诉讼的司法解释。质言之,最高人民法院以颁布和施行环境民事公益诉讼司法解释,以及预期发布环境行政公益诉讼司法解释的方式,间接确认了对环境公益诉讼进行环境民事公益诉讼与环境行政公益诉讼的二分,并以此为基础,系统构建环境公益诉讼规则体系。

从法律机制创新的路径依赖来看,依托和解释现有的三大诉讼机制来构建环境民事公益诉讼与环境行政公益诉讼的程序机制具有现实正当性,也能减少制度创新成本,却不能遮蔽与消弭由环境公益诉讼性质之争衍生的对环境公益诉讼的类型、功能、客体以及适格原告的分歧,这些分歧必将在具体的环境公益诉讼机制设计过程中呈现与激荡。当前,我国环境民事公益诉讼制度已初成体系,这体现在相关立法和司法解释在环境民事公益诉讼的适格原告、程序规则、责任体系、审判机制、证据规则及配套制度等方面均制定了相关规范。但是,总体而言,近几年的环境民事公益诉讼的案件数量和制度运行效果却与社会各界对其在解决环境纠纷、救济环境权益和应对环境问题中的预期存在较大的差距。

针对当前环境公益诉讼制度的运行困境,实务界和学界从案件选择标准、原告资格认定、程序规则完善和责任规则创新等方面探索完善环境民事公益诉讼制度的同时,也开始从更宏观层面反思环境公益诉讼制度建设的结构与顺序,从环境民事公益诉讼制度设计内生困境、逻辑错位,行政机关的环境公益代表性优位于环保组织,以及行政权的行使会对环境公益造成更大影响等角度,论证了环境行政公益诉讼制度应当在立法顺序与运行环节上先于环境民事公益诉讼制度。因此,我国当前在环境司法领域最为迫切的任务是探究、构建与运行环境行政公益诉讼制度。但是,我国当前尚没有关于环境行政公益诉讼制度的立法规范。环境行政公益诉讼制度以实现司法权纠正行政机关的不当行政作为制度目标,这一制度价值较为集中通过环境行政公益诉讼受案范围的清晰与体系化厘清与界定来承载。本文预期在当前多种理论主张交织与既有制度约束语境下,探究环境行政公益诉讼受案范围的界定标准及其展开路径。

二、环境行政公益诉讼受案范围的规范解释与实践检讨

我国当前尚未通过立法构建环境行政公益诉讼制度,也没有通过司法解释制定具有针对性的专门的环境行政公益诉讼规则体系,相关规则散见于最高人民法院和最高人民检察院(以下简称“两高”)关于环境公益诉讼的规范文件和内部规章中。在此制度语境下,地方法院系统提出了迫切的规则需求,学界展开了理论探讨与政策建议。梳理与剖析既有规范与实践经验,对于构建我国完善的环境行政公益诉讼规则体系尤为必要。

(一)环境行政公益诉讼受案范围的解释论

我国当前尚未制定任何形式和位阶的环境行政公益诉讼制度体系。环境行政公益诉讼程序规则的设计只能参照适用我国《行政诉讼法》规定的普通行政诉讼程序和我国《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》规定的环境民事公益诉讼程序来具体展开。这是我们当前讨论环境行政公益诉讼规则的制度语境。

行政诉讼受案范围是指法院可以审理的行政诉讼案件的范围,在行政诉讼法研究语境中,“行政诉讼受案范围规定得合理与否,不仅与公民权利的保护和监督行政主体依法行政有着直接的关系,也决定着司法机关对行政主体行为的监督范围,决定着受到行政主体侵害的公民、法人和其他组织诉权的范围,决定着行政终局裁决权的范围。”[2] P309理论上而言,似乎在制度设计中将环境行政公益诉讼受案范围规定得越宽,就越有利于环境公共利益的保障与救济。但从实际出发,并不是所有的案件都适合由法院来审查和决定,有些领域需要政治决断,有些领域需要高度保密,有些领域需要便宜行事、灵活处理,有些领域技术性很强,非专业人员不能胜任,法院的干预有可能妨碍行政管理。[3] P111

在环境行政公益诉讼的制度设计与实践中,如何界定法院受案范围至关重要。面对类型复杂的环境问题,我国与环境相关的职能部门以环境单行法作为依据,对各种环境要素担负各自的职责,这种各行政执法机构权限分配的原则是一种分散管理模式和分业体制,其潜在的逻辑是由精通各规制领域业务的专门机构高效地进行执法,[4]这就使得在环境公共事务领域的决断上,行政机关比司法更有专业优势。但是,环境行政违法行为或不作为又经常导致环境公共利益的侵害,需要接受司法审查。当前,如何界定环境行政公益诉讼的受案范围成为难以回避的问题,在没有明确的受案范围规则供给的制度语境下,我国近两年的法院系统在受理与审理环境行政公益诉讼案件中实质作出的受案范围的选择,也昭示了具体化研究环境行政公益诉讼受案范围的迫切性。

我国最高人民法院通过司法解释实质选择了在传统诉讼机制体系下展开环境公益诉讼制度,这要求我们严格立足于实定法展开法律规范解释。确定环境行政公益诉讼受案范围,实质标准是判断负有环境保护监督管理职责的行政职能部门违法行使职权或者不作为、造成环境公共利益的侵害的行为。但是,迄今为止,环境行政公益诉讼受案范围这一实质判断标准却难以具体化明确化,仅成为指引性规范。实践中,没有任何法律规范清晰界定环境行政公益诉讼受案范围成为困扰各地法院法官的疑难问题。因此,环境行政公益诉讼的受案范围需要进一步将前述的实质标准予以体系化明确规定,规则设计的路径可以参照和借鉴我国《行政诉讼法》对环境诉讼受案范围的立法体系,即《行政诉讼法》用几个条款系统规定的行政诉讼受案范围规则的立法理念、路径和规则,可以为我们具体化构建环境行政公益诉讼受案范围的规则提供依据、参考和借鉴。

我国《行政诉讼法》对受案范围的规定混合使用了概括式和列举式规定,该法第2条关于诉权的规定中概括界定了行政诉讼的受案范围,即“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。”第12条采用肯定列举的方式进一步具体化第2条的规定,其中,第(一)到第(六)项主要按照行政行为类型进行列举,第(七)项到第(十二)项主要按照被侵犯的权利进行列举。第13条否定列举了不能起诉的行为类型。2014《行政诉讼法》修改后,扩大受案范围以拓展司法监督行政,被认为是一大亮点和进步,这种扩大主要包括将以“行政行为”取代“具体行政行为”作为框定行政诉讼受案范围的基石概念、增加受案范围的具体列举事项、保护的范围从“人身权、财产权”扩展至“人身权、财产权等合法权益”、将授权的组织作出的行政行为纳入受案范围以及增加规范性文件审查之诉和行政协议之诉。从逻辑上看,环境行政公益诉讼的制度设计将在《行政诉讼法》前述规定的受案范围框架下具体展开。

概括而言,我国现行法律体系并没有为环境行政公益诉讼展开提供直接明确的法律依据,《环境保护法》环境公益诉讼条款只能作为间接依据,最高人民法院的司法解释实质上选择了环境民事公益诉讼与环境行政公益诉讼二分。在这种制度语境下,环境行政公益诉讼受案范围的确定,只能在实质标准上选择行政机关的行为是否侵害环境公益,而具体的形式标准只能参考和借鉴《行政诉讼法》相关条款对行政诉讼受案范围的立法价值、标准体系和规则体系的规定。正如前述,我国修改后的《行政诉讼法》相关条款从保护权益范围、可诉对象和可诉行政行为类型等诸多方面拓展了行政诉讼受案范围,但即使如此,《行政诉讼法》中对行政诉讼受案范围立法模式内生缺陷与衍生困境,既表征了我国行政法制中在如何平衡司法权与行政权的关系时的固有共性难题,也体现了在专业性较强的环境执法领域,司法权该在何种程度上审查环境行政权的困惑。这些问题均是具体的环境行政公益诉讼规则建构面临的内生难题。

(二)环境行政公益诉讼受案范围的实践选择

下文从对我国近两年来的一些环境行政公益诉讼案件的详细梳理,以分析与检视当前语境下我国环境行政公益诉讼受案范围的实践选择。

1.环境行政公益诉讼受案范围现有规定的梳理

当前我国的环境行政公益诉讼的相关规定散见于全国人大常委会和“两高”的一些相关规范文件和内部规章中,表一将对这些规定做一梳理。通过以上梳理可知,现有的环境行政公益诉讼规则的特点主要体现为以下几个方面:

(1)通过全国人民代表大会常务委员会、最高人民检察院、最高人民法院制定的规范性文件和内部规章予以规定。(2)没有专门的人民检察院作为原告提起环境行政公益诉讼的针对性规定,这些规则一般将检察机关提起的环境公益诉讼分为民事公益诉讼和行政公益诉讼两大类型。行政公益诉讼的案件范围包括生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让等领域,其中仅有《检察机关提起公益诉讼试点方案》特别强调:“试点期间,重点是对生态环境和资源保护领域的案件提起行政公益诉讼。”(3)在行政行为的范围上①,这些规范基本都将行政公益诉讼的范围界定为负有相关监督管理职责的行政机关以及其他行使公共职能的组织的行为,只是,对这些行政机关以外的组织的表述及外延稍有差异。比如,《关于深入开展公益诉讼试点工作有关问题的意见》表述为职权来源于法律法规规章授权的行政机关的派出机构,《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》规定为法律、法规、规章授权的组织。(4)在行政公益诉讼的受案范围上,这些规范基本上都将行政公益诉讼审查的行政行为进一步界定为行政机关或者法律、法规、规章授权的组织违法行使职权或不履行法定职责的行为,并且,均要求这些可诉行为造成了国家利益和社会公共利益的侵害。概言之,现有关于环境行政公益诉讼受案范围的规则体系,从立法论角度观之,仅粗略规定行政机关或者法律、法规、规章授权的组织“违法行使职权或不履行法定职责的行为”,这固然为法院行使自由裁量权留下较大解释空间,但就实践来看,试点地区法院普遍提出了需要清晰界定受案范围的需求。从解释论角度观之,《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》第23条规定:“人民法院审理人民检察院提起的公益诉讼案件,本办法没有规定的,适用《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》及相关司法解释的规定。”其他规范性文件均作出了类似规定,这说明环境行政公益诉讼受案范围的规则体系还亟待运用法律解释方法予以体系化解释。

表1 环境行政公益诉讼规则梳理

需要强调的是,这些规范的展开均依据全国人民代表大会常务委员会《关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》。因此,在没有国家统一立法的制度语境下,这些规范性文件和内部规章均规定,其制定的规则仅适用于北京、内蒙古、吉林、江苏、安徽、福建、山东、湖北、广东、贵州、云南、陕西、甘肃13个省、自治区、直辖市。未来我国预期系统推进环境行政公益诉讼制度体系化建设,亟待在这些地区试点开展环境公益诉讼实践的基础上,归纳制度经验。

2.环境行政公益诉讼受案范围的实践考察

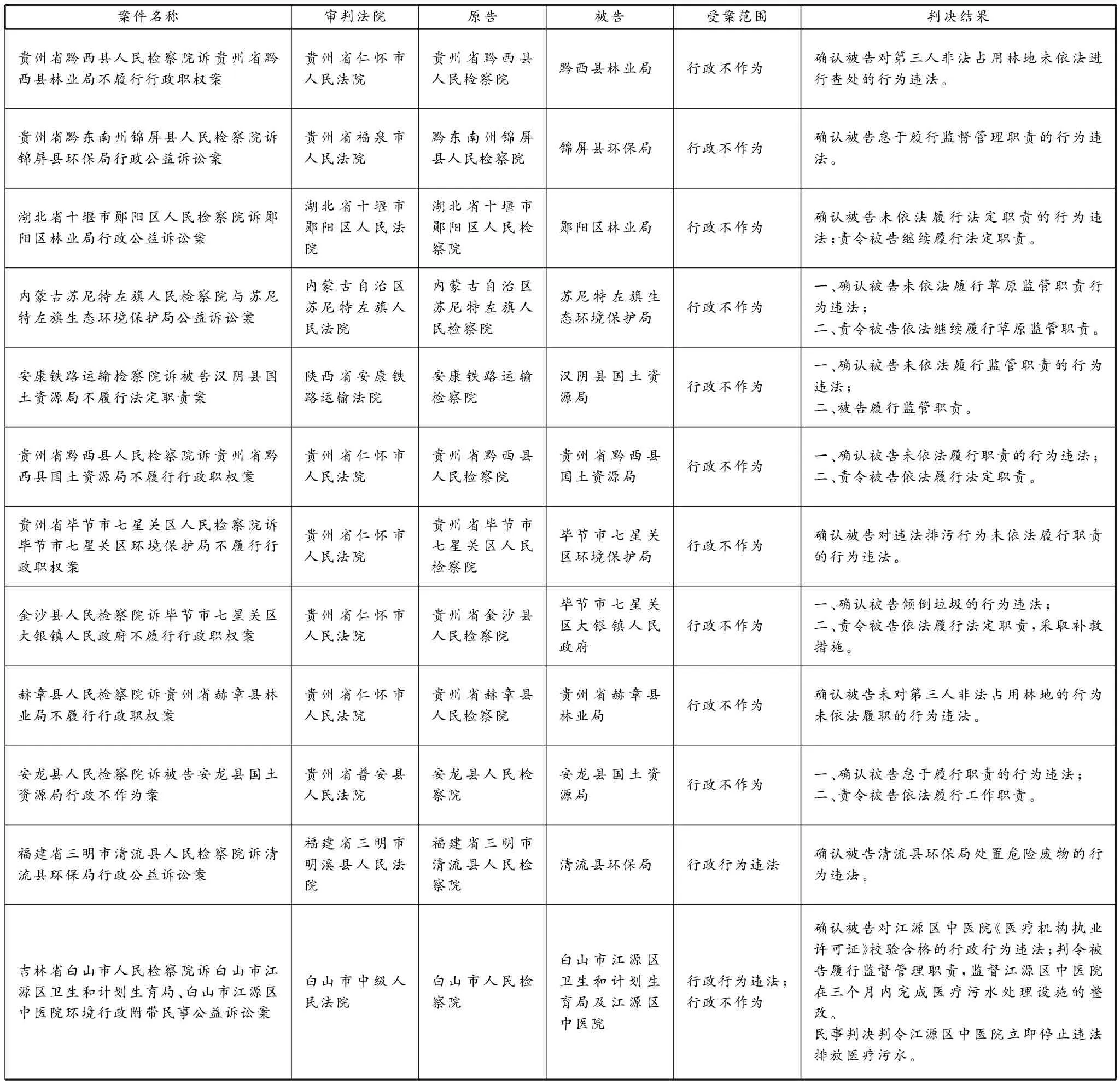

自从2015年7月1日起施行《关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》以来,法院系统开始受理人民检察院提起的环境民事公益诉讼和环境行政公益诉讼。虽然对于环境行政公益诉讼的适格原告理论上有争议和探讨,但在我国当前的试点实践中,只有检察机关可以根据检察机关提起环境公益诉讼试点方案享有相应的诉讼实施权。根据最高人民法院统计资料,自2015年7月1日试点工作开始至2017年3月,全国法院共受理检察机关提起的一审环境公益诉讼案件571件,审结88件。其中,民事公益诉讼案件受理59件,审结8件;行政公益诉讼案件受理511件,审结79件;行政附带民事公益诉讼案件受理1件,审结1件。笔者为了研究当前环境行政公益诉讼受案范围,专门搜集和整理了环境行政公益诉讼案件,列表如下:

表2 环境行政公益诉讼案件梳理②

表2是笔者根据中国裁判文书网等公共渠道检索到的裁判文书资料进行的环境行政公益诉讼案件整理。表二梳理的12个案件资料中,11件为环境行政公益诉讼案件,最后1件为全国唯一的环境行政附带民事公益诉讼案件。具体分析,环境行政公益诉讼在受案范围上呈现出以下的特点:

(1)现已审结的环境行政公益诉讼案件体现出,受到环境行政诉讼监督的行政行为的性质基本是行政不作为。虽然从理论与逻辑上而言,生态环境和资源保护领域负有监督管理职责的行政机关或者法律、法规、规章授权的组织,其侵害环境公益的行为包括违法行使职权或不履行法定职责,但就表二的案件裁判文书梳理来看,我国已经审结的环境行政公益诉讼案件的受案范围在实践中还基本上是行政不作为。比如,表二梳理的12件环境行政公益诉讼案件,有10件是承担环境保护相关职能部门因为行政不作为被起诉,包括林业局对第三人非法占用林地未依法进行查处、环境保护局对企业违法生产排污怠于履行监管职责、国土资源局对企业越界开采矿产资源的情形未依法履行监管职责等。

(2)表二的12件环境行政公益诉讼案件中,有2件是检察机关针对行政机关违法行政行为提起环境行政公益诉讼。但深入分析案情可以得出结论,某种意义上,在我国当前环境司法实践中,法院受理检察机关提起环境行政公益诉讼案件以审查环境行政违法行为,这属于例外情况。结合表二中的两个案件分述如下:

第一,检察机关之所以对行政违法行为提起诉讼,是基于这些行为已经确定导致了环境污染或破坏的结果来“倒逼”检察机关对违法环境行政行为提起环境行政公益诉讼。在表二的吉林省白山市人民检察院诉白山市江源区卫生和计划生育局、白山市江源区中医院环境行政附带民事公益诉讼案中,在白山中医院未提交环评合格报告的情况下,白山市卫生和计划生育局对其《医疗机构执业许可证》校验合格,被告的校验行为违反相关法律法规规定,导致白山中医院建设的不符合环保要求的污水处理设施的新建综合楼投入使用,通过渗井、渗坑排放医疗污水造成了水污染和土壤污染,这属于行政许可行为违法导致地下水及土壤存在重大环境污染风险,由法院审判确认行政行为违法。

第二,当检察机关起诉不作为行政行为时,行政机关在起诉期间履行环境保护职责,但仍然构成行政违法的行为。在表二福建省三明市清流县人民检察院诉清流县环保局行政公益诉讼案中,清流县人民检察院第一阶段向清流县人民法院提起行政公益诉讼,诉求法院确认清流县环保局怠于履行职责行为违法并判决其依法履行职责。第二阶段,鉴于清流县环保局在诉讼期间已对刘某的违法行为进行行政处罚并依法处置危险废物,清流县人民检察院将诉讼请求变更为确认被告清流县环保局处置危险废物的行为违法。由此可见,本案中,检察机关最初也是基于环保部门怠于履行环境保护职责而提起环境行政公益诉讼,只是在诉讼过程中,环保部门矫正了不作为行政行为但依然侵害了环境公益,检察机关将诉讼请求变更为,诉请法院确认环保局处置危险废物行为违法。

三、环境行政公益诉讼受案范围的体系展开

通过梳理的环境行政公益诉讼案件进行实证分析,现实中检察机关提起环境行政公益诉讼主要针对是行政机关的不作为,而受案范围中针对“行政机关违法行为”的规定基本沦为具文。实践中之所以出现这种情况,可能是因为检察机关“选择性起诉”,也可能是因为人民法院基于检察机关提起的环境行政公益诉讼是否属于其受案范围而不登记立案③。在当前的风险社会背景下,大量的新型环境纠纷频繁涌现,环境公益诉讼被视为解决环境纠纷、保障环境公益的重要制度设计。在风险社会,制度有效运行的前提是在以明确而有效的规则简化经济和政治的复杂性的基础上加强围绕问责的沟通,重视风险分配的公正性对于未来社会法治秩序的深远影响。[5]申言之,必须通过受案范围等程序规则的明确而有效的设计,才能将复杂的政治决断、政策选择与利益权衡转化为法律技术问题,从而有助于发挥环境行政公益诉讼制度在推动环境法治中的重要功能。因此,明确受案范围成为推动环境行政公益诉讼健康发展的内在需要。在我国,环境行政公益诉讼是一个全新的制度和实践创新,其受案范围的具体化和体系化,需要逐一厘清。

(一)受案范围界定的标准选择

在我国现行法律体系没有专门的环境行政公益诉讼法律依据的背景下,“两高”关于环境行政公益诉讼的规范文件和内部规章虽然制定了一些基本规则,但毕竟不是完备的体系化立法,因此,这些规范文件和内部规章均规定对于其未规定事项要适用既有的诉讼法律规范。比如,《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》第23条规定:“人民法院审理人民检察院提起的公益诉讼案件,本办法没有规定的,适用《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》及相关司法解释的规定。”《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》第56条规定:“本办法未规定的,分别适用民事诉讼法、行政诉讼法以及相关司法解释的规定。”在上述规范没有系统规定环境行政公益诉讼受案范围,仅概括规定“负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为”的制度语境下,如何对行政机关违法行使职权的行为具体化,需要参酌《行政诉讼法》规定行政诉讼受案范围的标准与内容进行具体解释。

在《行政诉讼法》第2条、第12条和第13条综合的行政诉讼受案范围规范中,对行政诉讼受案范围的立法标准在主要适用行为标准的同时兼采利益标准,前者体现为公民、法人或其他组织认为行政机关侵害其人身权、财产权等合法权益可以起诉,即把行政机关对合法权益的侵害作为界定受案范围的重要标准;后者则体现为第12条采用肯定列举方式列举了可诉行政行为的范围,第13条采用了否定列举的方式列举了不可诉行政行为的范围。在行政法学界很多学者看来,行政诉讼受案范围中采纳权益标准不具有限定受案范围的功能,因为合法权益是个有待审判过程审查的问题,是否涉及起诉人的权益是法院在决定是否受理起诉时要解决的问题。故而,有学者主张,在界定行政诉讼受案范围时要放弃权益标准,以改造的行为标准为核心,辅之以主体标准重构受案范围。[6]

笔者认为,在界定环境行政公益诉讼受案范围时,重视行为标准体系的完善固然重要,权益标准也同等重要。其原因包括:

1.环境公益诉讼作为一种制度和司法实践创新,其合法性和正当性依据在于维护和救济环境公共利益。环境公益诉讼需要解决的是当事人双方实力严重不平衡的现代型纠纷,[7]必须有适格主体作为原告代表环境公益,这是由环境公益自身特殊性决定的。环境公共利益呈现出主体抽象、利益普惠、内容不确定以及易受侵害等特性。[8]目前,诉诸司法途径保护环境公共利益的道路并不畅通,在环境公共利益遭受侵害之时,受害者无法甚至无力将之诉诸法庭以保障自己的合法权益。[9]这是检察机关提起环境公益诉讼具有正当性的重要原因。因此,检察机关提起环境行政公益诉讼必须以行政机关行政行为侵害环境公益作为审查前提。

2.由于环境公益的前述特性,当生态损害的承载者是无主或者非私人所有(由国家或公共部门代表)的环境要素、自然资源、生态系统时,致害人对生态损害的及时修复或足额赔偿的法律责任往往成为实然法调整的空白或模糊地带,在我国尤显突出。[10]以行政行为侵害环境公益作为界定环境行政公益诉讼受案范围的标准之一,是维护和救济现实生活中经常遭受污染与破坏、却难以通过司法途径予以修复的重要制度设计。

3.环境行政公益诉讼的受案范围也必须严格限缩于行政机关违法行使职权或不作为对环境公益的损害,通过排除行政行为对于特定主体环境私益的损害来限制环境行政公益诉讼受案范围。申言之,只有当行政行为导致的环境污染或者生态破坏没有导致特定主体的权益损害时,才能够纳入环境行政公益诉讼受案范围,这样既能避免环境诉讼制度设计中的架床叠屋和司法资源浪费,也可以避免现实中的诸多争议。比如,在前述毕节市七星关区人民检察院诉毕节市七星关区环境保护局不履行行政职权案中④,公益诉讼人毕节市七星关区人民检察院向毕节市七星关区环境保护局不履行环境监督管理职责行为发出检察建议,毕节市七星关区环境保护局既未作出书面回复,也未采取有效措施查处和制止排污企业的违法排污行为,社会公共利益仍处于受侵害状态,于是原告向法院提起环境行政公益诉讼。毕节市七星关区环境保护局答辩意见之一是本案依法未达到向人民法院提起行政公益诉讼的前提条件,本案存在受害的公民,且其有能力要求被告履职或者依法向人民法院提起行政或民事诉讼,据此,本案不符合提起行政公益诉讼的前提条件,作为公益诉讼案件立案审理。

(二)受案范围具体展开的路径选择

总体而言,我国当前环境行政公益诉讼案件的数量远远难以契合现实中发生的环境行政违法导致环境状况恶化、侵害环境公益的状况。虽然这种现状是由多种原因综合促成,但与当前的环境行政公益诉讼规则体系中没有明确界定受案范围不无关系。实践中,试点地区的法院系统也一致提出了明晰环境行政公益诉讼受案范围的规则需求。基于前述分析界定受案范围应当秉持行为标准并兼顾利益标准,环境行政公益诉讼受案范围的规则展开与解释适用应当遵循以下路径:

1.受案范围的肯定概括式规定及其解释

参照《行政诉讼法》第2条和《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》(法发〔2016〕6号)第11条等相关规定,可以在相关规则中对环境行政公益诉讼受案范围进行肯定概括式规定,人民检察院认为在生态环境和资源保护领域负有监督管理职责的行政机关或者法律、法规、规章授权的组织实施的行政行为,造成国家和社会公共利益受到侵害,向人民法院提起行政公益诉讼,符合《行政诉讼法》第四十九条第二项、第三项、第四项规定的,人民法院应当登记立案。

肯定概括性规定中的核心概念是行政行为,以全面概括检察机关提起环境行政公益诉讼的范围,包括违法行使职权或不履行法定职责行为两大类型。在肯定概括性规定中,特别需要通过解释明晰环境行政行为的实施主体及其对应事项:(1)在生态环境和资源保护领域负有监督管理职责的行政机关的具体构成,以及其实施与环境保护监督管理行为事项的具体解释。由于生态环境与资源保护涉及行业、事项和部门众多,我国实行了环境保护行政主管部门统一监督管理与其他相关部门分工负责管理相结合的体制。这些部门从中央政府层面看,包括行使统一监督管理权的环境保护部,分工负责管理权的交通运输部、农业部、公安部、国土资源部(国家海洋局)、国家林业局、水利部,行使与环境管理权相关的行政管理权的国家发展和改革委员会(国家能源局)、住房和城乡建设部、工业和信息化部、商务部、卫生与计划生育委员会、文化部、国家质量监督检验检疫总局等⑤。(2)法律、法规、规章授权的行使环境公共职能组织实施的行政行为的解释。虽然实施行政行为的主要是行政机关,但当前多个行政机关以外的组织根据法律、法规、规章的授权行使环境行政职能,这些组织根据授权行使的环境职能的行为也应当纳入司法审查范围。一般而言,法律、法规和规章授权的行使行政职能的组织包括中国共产党组织、公立教育机构、公共设施管理机构等事业单位、从事行政管理或者提供公共服务的企业、各种社会团体以及村(居)民委员会等。[3]P118-119具体到生态环境与资源保护领域,事业单位、专业公司、社会团体和村(居)民委员会等组织均可能基于法律、法规和规章授权行使环境行政公共职能的行为成为环境行政公益诉讼受案范围。这里特别强调的是:第一,环境监察机构。环境监察机构是典型事业单位,根据我国2014年《环境保护法(修订案)》第24条规定,“县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门,有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查”。第二,我国多部环境保护单行法中规定的多种形式的环境代执行制度规定的受托组织。比如《水污染防治法》(2008年)第 76 条规定的水污染行政代治理制度和违法设施的代拆除制度、《固体废物污染环境防治法》(2005年)第55条关于“代处置”的规定以及《防洪法》中的代为恢复原状、《水土保持法》中的强制治理的规定等等,[11]这些制度规定在特殊情况下,生态环境与资源保护职能部门可以指定有治理能力的单位代为执行,所需费用由违法者承担,这些根据相关法律接受环保相关职能部门委托或指定的组织所实施的行为,也应当纳入环境行政公益诉讼受案范围。

2.受案范围的肯定列举式规定及其路径选择

我国现行的环境行政公益诉讼规则体系没有具体列举受案范围,《行政诉讼法》第12条肯定式列举行政诉讼受案范围可以作为参照依据。该条第(一)到第(六)项主要按照行政行为类型进行列举,包括行政处罚、行政强制、行政许可、行政裁决、行政征收征用和行政不作为等,这些可诉行政行为种类可以结合环境保护法律规范体系进行具体化。与此同时,笔者建议,除了在可诉行政行为类型框架上可以依据《行政诉讼法》第12条肯定式列举的规则建构与解释路径之外,还应当重视生态环境与资源保护领域,行政行为的特殊性对确定具体化、针对性的界定环境行政公益诉讼提出的特殊需求,在对受案范围肯定式列举上,可以参考《环境保护法》第68条以肯定列举方式对环境保护职能部门可诉的违法行政行为的规定,包括:(1)不符合行政许可条件准予行政许可的;(2)对环境违法行为进行包庇的;(3)依法应当作出责令停业、关闭的决定而未作出的;(4)对超标排放污染物、采用逃避监管的方式排放污染物、造成环境事故以及不落实生态保护措施造成生态破坏等行为,发现或者接到举报未及时查处的;(5)违反本法规定,查封、扣押企业事业单位和其他生产经营者的设施、设备的;(6)篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据的;(7)应当依法公开环境信息而未公开的;(8)将征收的排污费截留、挤占或者挪作他用的;(9)法律法规规定的其他违法行为。《环境保护法》第68条列举了环境行政违法行为的具体类型,可以参照以作为环境行政公益诉讼受案范围的行为标准。与此同时,该条规定的这些环境保护主管部门和其他负有环境监督保护管理职责的部门实施的这些违法行为,既可能侵害到公民、法人或其他组织的权益,也可能仅侵害环境公益。因此,还需要结合前述论证的利益标准,以考察环境违法行为侵害了环境公益、并且没有其他特定利益主体主张私益救济,以此来限缩行为标准确定的环境行政公益受案范围。

3.受案范围否定式列举的细化

我国《行政诉讼法》第13条通过否定式列举方式规定了行政诉讼受案范围的排除事项。某种意义上,行政诉讼中否定列举受案范围的排除事项更为重要,因为排除事项不但是对起诉权的限制,也涉及对人民法院司法审查权的限制,以及对行政机关及授权组织的司法豁免。从国际上行政法制发达国家制度经验观之,美国、英国、法国和日本等国家均以政府行政行为接受司法审查为一般原则,不接受司法审查为例外情形。有学者反思了我国修改后的《行政诉讼法》第13条对行政诉讼受案范围的规定沿袭了旧法规定存在不足,如对排除事项的设定主体及权限限定不严、所作设定尚比较简单、粗略等,建议在排除事项的设定上要严格遵守法律保留原则,尽量补充细化列举排除事项,不使之出现空白地带,从严控制排除事项的标准等,以防范实践中可能出现的随意扩张排除事项的现象。[12]这些反思与建议均为细化环境行政公益诉讼受案范围排除事项的规定提供了有益借鉴。笔者认为,在参酌《行政诉讼法》一般规定的基础上,结合环境保护法律规范的相关规定,细化环境行政公益诉讼受案范围的具体思路可以从以下方面展开:

(1)《行政诉讼法》第2条概括规定行政诉讼受案范围必须为“行政行为”,也可以在排除事项中重申对非行政行为的排除,包括国防、外交等国家行为,权力机关的行为和侦查、起诉、审判机关的行为。

(2)特殊行政行为的排除列举。《行政诉讼法》第13条第(二)(三)(四)项是对属于行政行为的几种特殊情况的排除列举,这些排除事项在环境行政公益诉讼受案范围的规定或解释适用中也应当具体化,包括行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定,国家机关之间的职权划分、机构设置和内部管理行为,行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定,法律规定的行政终局裁决行为。

(3)行政法规、规章或者专门针对行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。有学者基于2014年修改的《行政诉讼法》已实际允许有条件地对规章以下的规范性文件进行司法审查,故而建议在第13条第(二)项中在“行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令”前加上“专门针对”的限定语,以与旧行政诉讼法中对规范性文件绝对不允许司法审查的情形相区别。[13]这一限制对于区分环境行政行为而言,尤为重要,因为在环境行政执法领域,环境保护部等有权机关制定环境标准等规范性文件会极大影响到环境公益,应当受到司法审查。

(4)法律规定或者国家权力机关决定的不予受理的环境行政行为。以此规定作为环境行政公益诉讼受案范围排除事项的兜底条款,以严格限制对不予受理行政行为解释的任意性,防止其他机关在空白地带通过司法解释等方式随意确定受案范围的排除事项。[14]

四、结语

自全国人民代表大会常务委员会授权最高人民检察院在全国十三个省、自治区、直辖市开展公益诉讼试点工作两年以来,试点地区检察机关提起、法院审结环境民事公益诉讼案件和环境行政公益诉讼案件各数十件。检察机关提起环境民事公益诉讼可以《民事诉讼法》《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》等作为直接法律依据。但检察机关提起环境行政公益诉讼的制度实践却缺乏直接法律依据,除了前述全国人民代表大会常务委员会通过的决定,相关规则仅散见于“两高”颁布的一些规范文件和内部规章中。我国环境行政公益诉讼试点实践虽然取得重大进展,但受理与审结的案件数量却与现实中环境执法失效导致的环境问题与环境公益侵害的现状相去甚远,这固然与环境行政公益诉讼的诉前程序对于违法行政行为的矫正有关,但现行环境行政公益诉讼制度供给的严重缺失也是阻滞实践进展的重要原因。虽然现有规则概括规定环境行政公益诉讼受案范围为在生态环境与资源保护承担监管职能的行政机关的违法行使职权或者不履行环境职责的行为,但实证研究表明,现实中环境行政公益诉讼大多为检察机关针对行政不作为提起;调研中试点地区法院也基本都提出了明确环境行政公益诉讼受案范围的规则需求。两年试点的意义就在于通过试点地区的实践总结人民检察院提起环境公益诉讼的制度经验,归纳环境行政公益诉讼实践提出的规则诉求。当抽象概括的环境行政公益诉讼受案范围成为实践进展的制约因素,而司法机关也提出了规则完善需求时,我们应当在即将启动的规则构建与制度解释适用中,结合环境行政行为的特殊性、参酌《行政诉讼法》规定受案范围的立法标准与路径,将环境行政公益诉讼受案范围予以体系化和具体化。

注释:

① 用行政行为来界定行政诉讼受案范围,首先必须解决哪些行为属于行政行为,其次才可以讨论哪些行政行为是可诉的。由于行政机关以外的组织也能行使行政职能,而行政机关也从事行政管理之外的活动,所以,需要区分行政行为与其他行为,界定行政机关行政行为之外其他哪些组织实施的哪些行为也属于可诉行政行为,何海波教授在其著述中用“行政行为的范围”来指称这一范畴。参见何海波:《行政诉讼法(第二版)》,法律出版社2016年版,第117-118页。

② 当前,对我国环境公益诉讼案件有多种统计标准与口径,并不完全一致。根据最高人民检察院的资料,2015年1月至2016年12月31日,全国法院共受理社会组织和试点地区检察机关提起的环境公益诉讼一审案件189件、审结73件,受理二审案件11件、全部审结。其中,环境民事公益诉讼一审案件137件,环境行政公益诉讼一审案件51件,行政附带民事公益诉讼一审案件1件。

③ 《人民法院审理检察院提起公益诉讼案件实施办法》第11条规定:“人民检察院认为在生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关或者法律、法规、规章授权的组织违法行使职权或不履行法定职责,造成国家和社会公共利益受到侵害,向人民法院提起行政公益诉讼,符合行政诉讼法第四十九条第二项、第三项、第四项规定的,人民法院应当登记立案。”环境行政公益诉讼的受理条件,除了本条规定的各方主体在适格性等,还包括法院受案范围,即本条规定的要符合《行政诉讼法》第49条第四项规定的“属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖”。

④ 具体案例内容参见仁怀市人民法院行政判决书([2016]黔0382行初3号)。

⑤ 对国务院各部委有关环境保护监督管理权限与内容的类型化梳理参见汪劲:《环境法学(第三版)》,北京大学出版社2014年版,第77页。

[1] 吕忠梅. 环境公益诉讼辨析[J]. 法商研究, 2008, 6.

[2] 姜明安. 行政法与行政诉讼法[M]. 北京:北京大学出版社/高等教育出版社, 1999.

[3] 何海波. 行政诉讼法(第二版)[M]. 北京:法律出版社, 2016.

[4] 刘超. 环境风险行政规制的断裂与统合[J]. 法学评论, 2013, 3.

[5] 季卫东. 决策风险、问责以及法律沟通[J]. 政法论丛, 2016, 6.

[6] 王麟. 重构行政诉讼受案范围的基本问题[J]. 法律科学, 2004, 4.

[7] 曲昇霞. 论环境民事公益诉讼调解之适用[J]. 政法论丛, 2016, 3.

[8] 朱谦. 环境公共利益的法律属性[J]. 学习与探索, 2016, 2.

[9] 张锋. 检察机关环境公益诉讼起诉资格的法律制度建构[J]. 政法论丛, 2015, 1.

[10] 竺效. 论环境民事公益诉讼救济的实体公益[J]. 中国人民大学学报, 2016, 2.

[11] 刘超. 管制、互动与环境污染第三方治理[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 2.

[12] 方世荣. 对行政诉讼受案范围中设定排除事项的反思[J]. 法商研究, 2014, 6.

[13] 王春业. 行政诉讼受案范围引入负面清单模式的思考[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2016, 3.

[14] 王丽英. 新《行政诉讼法》与行政案件的受案范围 [J]. 上海政法学院学报, 2015, 3.

ThePracticeandSystemofEnvironmentalAdministrativePublicInterestLitigation

LiuChao

(Law School of Huaqiao University, Quanzhou Fujian 362021)

China's environmental administrative public interest litigation doesn’t have any law basis, and the relevant regulations exist in normative documents and internal regulations formulated by the National People 's Congress Standing Committee, China's Supreme People's court and the Supreme People's Procuratorate, which only provide summarily the scope of cases for exercising authority illegally or failing to perform statutory duties by the administrative organs in the field of ecological environment and resource protection. As for the empirical analysis of the actual case, the scope of the current environmental administrative public interest litigation is more concentrated as the administrative omission. In order to improve development of environmental administrative public interest litigation, it is necessary to clarify the scope of environmental administrative public interest litigation by rule construction and system explanation: It should take into account the standard of conduct and the standard of interest in the standard choice defined by the scope of the case; and it should be combined with the Administrative Procedure Law and the Environmental Protection Law to clarify and explain the affirmative summary and enumeration requirements, to refine the negative list to regulate the exclusion in the choice of path selection by the scope of the case.

environmental administrative public interest litigation; scope of cases; standard interpretation; system expansion

1002—6274(2017)04—050—10

DF468

A

福建省社会科学规划特别委托一般项目“环境行政公益诉讼规则体系研究”(FJ2016TWF006)的阶段性研究成果。

刘 超(1980-),男,湖北武穴人,法学博士,武汉大学法学院博士后研究人员,华侨大学法学院副教授,研究方向为环境法学、能源法学。

(责任编辑:孙培福)