技术创新、能源效率与大气污染的动态作用机制

周小亮 吴武林 廖达颖

(福州大学经济与管理学院, 福建福州 350116)

技术创新、能源效率与大气污染的动态作用机制

周小亮 吴武林 廖达颖

(福州大学经济与管理学院, 福建福州 350116)

基于我国1990-2014年数据,运用VAR模型、脉冲响应和方差分解考察对外开放条件下技术创新、能源效率与大气污染的动态作用机制。结果表明:技术创新、能源效率与二氧化硫排放之间存在长期均衡关系;由能源效率到技术创新、二氧化硫排放存在单向Granger因果关系,技术创新和二氧化硫排放是双向Granger因果关系;技术创新对二氧化硫排放的贡献率为上升趋势且超过50%,能源效率对二氧化硫排放的贡献率也表现出上升趋势,但远低于技术创新和二氧化硫排放自身的贡献率。

技术创新; 能源效率; 大气污染; VAR模型

一、引言

改革开放30多年来,我国取得了举世瞩目的经济成就,但经济高速增长的背后付出了沉重的资源与环境代价。例如,我国在2010年成为世界上最大能源消费国,能源消费总量从1978年的5.71亿吨标准煤上升至2015年的43亿吨标准煤,增幅高达6.5倍;我国雾霾污染问题日益突出,2015年PM2.5浓度高达50.2微克/立方米,全国80.1%的样本城市未达到二级浓度限制;我国每年因大气污染而过早死亡的人数高达35万至50万,大气污染已成为威胁人们健康的重要因素。[1]长期的粗放型增长方式导致了严重的能源浪费和污染排放,而大量化石能源消耗是大气污染的主要源头。近年来,我国不断加大污染防治的投入力度,但以化石能源为主的能源消费结构并没有改变,能源效率偏低的局面依然严峻,由此引发的环境问题已成为制约我国经济社会持续发展的严重障碍。无论是提高能源效率,还是缓解环境污染,技术创新被普遍认为是实现目标的主要途径。[2][3][4]在此背景下,对现阶段我国技术创新、能源效率与大气污染的关系进行研究具有重要的理论与现实意义。

二、文献综述

当前,国内外关于技术创新、能源效率和大气污染的关系研究主要分为三个方面。一是技术创新和能源效率的关系研究:Fisher等认为资本节约型技术创新是中国能源效率上升的最关键因素[5];王群伟等认为技术创新是提高能源效率、增强新能源企业竞争力的关键手段[6];王班班和齐绍洲以中国36个工业行业为例,发现研发投入的增加会显著降低能源强度[7];周五七认为长期来看技术进步是促使工业能源强度下降的重要途径[8];此外,Zeng等、郑义和徐康宁通过实证发现技术进步是促使中国能源强度减少的主要因素。[9][10]二是技术创新和大气污染的关系研究:王鹏和谢丽文认为企业技术创新能增加工业“三废”综合利用产品产值,有效提高工业二氧化硫去除率[11];何为等指出企业减排技术进步有效地降低了大气污染排放[12];魏巍贤等研究发现改进能源清洁技术将进一步巩固治理大气污染的政策效果[13];然而,周勇和林源源、Acemoglu等认为技术进步不一定总是减少二氧化碳等污染物排放,也可能导致污染排放的增加。[14][15]三是能源效率与大气污染的关系研究:Jessie等实证检验了交通、能源和外贸对中国大气环境的空间影响,发现烟尘和二氧化硫污染存在明显的空间溢出效应[16];石敏俊和周晟吕基于CGE模型研究发现,中国能源结构转变、能源效率提高和低碳技术进步将实现64%-81%的减排目标[17];汪克亮等运用DEA模型测算了全要素能源效率,发现中国全要素能效水平偏低,能源消费结构的优化能有效促进各地区的节能减排,而能源价格对节能减排的影响尚不明显[18];林伯强和李江龙指出以环境治理为目标引致的能源结构转变,可以显著抑制二氧化硫排放。[19]

综合上述,发现相关研究存在以下几点不足:一是现有研究集中在技术创新、能源效率和大气污染中某两者的关系,未将三者同时纳入一个内生系统进行研究;二是未对技术创新、能源效率和大气污染之间的动态关系展开分析;三是经济全球化背景下,我国经济社会发展受到国际环境影响,现有研究未考虑对外开放因素。本文以对外开放为外生变量,将技术创新、能源效率和大气污染共同纳入到一个内生系统,通过构建VAR模型考察三者的动态作用机制并运用Johansen协整检验和Granger因果关系检验考察内生变量之间的长期均衡关系和因果关系,最后利用脉冲响应和方差分解具体分析内生变量的长短期作用规律和相互扰动的贡献率。

三、技术创新与能源效率驱动污染减排的理论分析

技术创新往往依托于具体的产业和平台得以实践,通常以新的产品和服务的形式进入竞争市场,由市场对新产品和新服务进行优胜劣汰,被接受方将实现规模化生产并由此提高要素生产率,促进经济持续增长,增进社会整体福利。具体而言,生产技术创新通过运用新技术对原有技术进行改进或替代,重新组合生产要素以实现生产效率的提高,适度且匹配的技术创新将直接促进能源的有效利用,降低各环节损耗,从而提升能源效率,但过度超前的技术创新有可能产生相反效果。而能源效率的提升意味着单位GDP能耗的降低和化石能源的有效利用,这将有利于从源头减少废气排放。能源清洁技术的创新,例如脱硫技术,将从燃料成分、燃烧过程和燃烧尾气等环节发挥除硫清洁作用,从而显著地减少含硫废气的排放量。而能源开发技术的创新有助于水能、风能、生物能和天然气等清洁能源的深度利用;其中,新能源技术创新很可能在未来的核能、太阳能、地热能和海洋能等新能源领域的开拓中发挥革命性作用,从而推动绿色高效的清洁能源与高污染的化石能源之间“替代效应”的发生,优化能源结构,实现节能减排和经济持续增长目标。

能源效率是一国经济发展过程中能源利用水平的标志,它与技术创新、污染排放存在着紧密关系。一方面,能源效率的提高意味着单位能源消耗创造了更多的经济效益,而经济增长将刺激政府和企业增加创新投入,为创新行为的持续进行提供物质保障,最终创新成果得以实现。而创新成果又将反哺能源消费系统和污染减排工程,助力节能减排目标的实现,形成良性互动的循环系统。另一方面,能源效率的提高将降低相对能源消耗,从源头上减少废气排放,给整个资源环境系统带来正外部性;而资源环境现状的改善将加快“EKC拐点”到来,经济与环境跨过“倒U”型曲线拐点的发展方式将给创新系统营造良好的外部环境和内部支撑。废气排放具有极大的负外部性,一方面直接造成大气污染,损害民众健康福祉,提升经济活动的交易成本,间接给技术创新活动和能源结构调整带来巨大的外部压力。另一方面,由于大气污染的无国界性,当本国发生严重污染时,可能会殃及周边国家和地区,这将损害当事国的国际形象,甚至影响当事国投资环境的国际评价,抑制外商直接投资,并最终负作用于当事国的技术进步和技术创新进程。

四、变量说明与模型设置

(一)变量选取与数据来源

大气污染指标。大气污染物种类繁多,二氧化硫是我国最主要的大气污染物之一,主要来源于工业生产和居民生活。据统计,2014年我国工业和生活二氧化硫排放量的比重分别为88.15%和11.85%。本文以二氧化硫为例研究大气污染,选择全国二氧化硫排放量(万吨)作为大气污染的代理变量。

技术创新指标。技术创新是创新系统的核心部分,是知识的创造、传播、应用和扩散的过程,也是促进技术进步和提高生产率的重要途径。研发经费投入是影响一国技术创新水平的关键因素,2015年我国研发经费投入占GDP的2.1%,位居世界第二。专利申请授权数被视为技术创新的重要成果,是衡量技术创新水平的关键指标,2015年我国专利申请授权数高达171万件,位居世界第一。本文从创新投入的产出效益出发,选择单位研发投入的专利申请授权数(件/亿元)作为技术创新水平的指标。

能源效率指标。能源效率是指单位能源消耗所创造的产值,我国能源效率偏低问题由来已久,尤其是工业部门能源消耗已成为节能减排的关键突破口。据测算,我国1980-2006年的工业GDP占全国40.1%,但能耗量占全国总量67.9%。本文选取能源强度(吨标准煤/万元)作为能源效率的指标。能源强度是指一个国家或地区在一定时期内单位产值的能源消耗量,能源强度越小,意味着单位经济产出的成本越低,能源效率就越高。

对外开放指标。一个国家或地区的对外开放程度主要体现在市场方面。1978年改革开放打开了我国融入世界的大门,2001年加入WTO标志着对外开放进入全新阶段,我国自此开启了融入经济全球化的黄金期。据统计,我国货物贸易进出口总额持续上升,由2001年的5096亿美元增加至2014年的43015亿美元,年均增速高达17.8%。本文选取具有代表性的进出口总额占GDP比重作为衡量对外开放程度的指标。

本文基于我国1990-2014年数据进行研究。所采用的数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和《全国环境统计公报》。为避免数据的剧烈波动,消除可能存在的异方差,得到较为平稳且保持原有特征的时间序列,本文对技术创新、能源强度、二氧化硫排放和对外开放程度四个变量进行对数化处理,结果分别表示为STI、EI、SO2、TRADE,并给出变量的统计特征如表1所示。

表1 变量的描述性统计

(二)平稳性检验

为了避免结果产生伪回归,本文运用具有代表性的ADF方法对STI、EI、SO2和TRADE四个时间序列进行原假设为“原序列存在一个单位根”的平稳性检验,结果如表2所示。

表2 序列平稳性检验

注:Δ表示对变量做一阶差分;检验类型中c为截距,t为时间趋势,d为滞后阶数;滞后阶数根据AIC准则选取。

由表2可知,STI、EI、SO2和TRADE在1%和5%置信水平下存在单位根,是非平稳时间序列。对四个变量进行一阶差分后,ADF检验值分别小于1%或5%的临界值,符合序列平稳性要求,因此为同阶单整I(1)过程,满足协整检验条件。

(三)协整关系检验

为了探析技术创新、能源效率和大气污染之间是否存在长期均衡关系,本文运用Johansen协整检验对STI、EI、SO2进行协整关系分析。Johansen协整检验是一种针对多个变量之间的协整关系,基于VAR模型的回归系数进行检验的方法,包括迹统计量和最大特征值统计量两种检验结果。本文协整检验的原假设包括“存在零个协整关系”、“至多存在1个协整关系”和“至多存在两个协整关系”,结果如表3所示。

表3 Johansen协整检验结果

注:*表示5%置信水平下显著。

由表3可知,两种统计量得出的结论一致,即在TRADE序列为外生变量的协整检验中,STI、EI和SO2序列之间在5%置信水平下存在两个协整关系,表明三个内生变量之间的长期均衡关系成立。

(四) VAR模型构建

根据ADF检验,STI、EI、SO2和TRADE序列均不平稳,而一阶差分后均满足平稳性条件,即为I(1)序列。从VAR模型的稳定性和脉冲响应函数的应用价值角度出发,选择以一阶差分后的各变量序列来建立VAR模型、脉冲响应和方差分解。为了简洁明了,约定下文继续使用STI、EI、SO2和TRADE表示其一阶差分后的结果。结合AIC和SC信息准则,构建滞后期为2的VAR模型,如式(1)所示。

式(1)中,ci表示常数项;εi是3维随机扰动项;aij为一阶滞后项的3×3维系数矩阵;bij为二阶滞后项的3×3维系数矩阵;di为外生变量的3×1维系数矩阵;aij,bij,di均需待估。

五、实证结果

实证分析的基本思路是:首先,利用Granger因果关系检验考察STI、EI和SO2三者之间的因果关系;然后,通过构建VAR(2)模型和脉冲响应函数图深入分析三者之间的动态作用机制,并通过AR特征多项式逆根图验证VAR模型的稳定性;最后,基于方差分解法确定三者之间相互扰动的贡献率。

(一)Granger因果关系检验

Granger因果关系检验用于确定两个经济变量之间是否存在因果关系及影响方向。理论上而言,适用于Granger因果关系检验的条件是平稳时间序列。但李子奈指出同阶单整的非平稳序列也可以进行Granger因果关系检验,且结果具有一定程度的可靠性。[20]因此,本文将基于VAR模型中变量的原序列进行Granger检验,结果如表4所示。

由表4可知,在5%置信水平下,STI不是EI的Granger原因,但EI是STI的Granger原因,即存在由EI到STI的单向Granger因果关系。在5%置信水平下,STI是SO2的Granger原因,且SO2也是STI的Granger原因,即STI和SO2是双向Granger因果关系。在5%置信水平下,SO2不是EI的Granger原因,但在10%置信水平时EI是SO2的Granger原因,即存在由EI到SO2的单向Granger因果关系。

表4 Granger因果关系检验结果

注:*指在10%置信水平下显著,拒绝原假设。

(二) VAR模型结果

为了确定内生变量之间的相互影响趋势,我们利用各变量一阶差分后的序列数据进行VAR(2)模型估计,结果如下列方程所示:

在第一个方程中:EI滞后1期和2期对STI的影响系数分别为-3.0341和-3.7701,表明能源强度降低将以“乘数效应”促进技术创新水平提高,这与我们的预期一致,即能源强度降低相当于单位能源创造了更多产值,经济繁荣有利于增加研发投入,促进技术创新。SO2滞后1期和2期对STI的影响系数也为负,说明二氧化硫排放减少有利于技术创新水平提高,主要原因在于大气污染的缓解将给社会产生正外部性,这对政府和企业对能源清洁技术创新的再投入具有一定激励作用。

在第二个方程中:STI滞后1期和2期对EI的影响系数分别为-0.0289和0.0072,说明滞后1期的技术创新水平提高使能源强度降低,而滞后2期时则拉升了能源强度,由于两个系数之和为负数,因此长期而言技术创新水平的提高将减少能源强度,说明技术创新有利于提升能源效率。SO2滞后1期和2期对EI的影响系数均为负数,说明二氧化硫排放与能源强度存在一定程度的负相关性。

在第三个方程中:STI滞后1期和2期对SO2的影响系数分别是-0.1624和0.1945,说明滞后1期的技术创新水平提高会减少二氧化硫排放,而滞后2期时加剧了二氧化硫排放;但两个系数之和为正,因此长期来看技术创新在一定程度上加剧了二氧化硫排放,可能原因包括:企业是技术引

进和应用的主体,但较多企业以追逐超额利润为目标,畏惧承担高昂的技术成本和贪图短期利益而不愿主动引进和使用能源清洁技术,导致“有技术无市场”现象发生;由于缺乏有效监督,许多企业往往只在环保检查期间才开启环保设备,而检查期结束后继续直接排放废气。EI滞后1期和2期对SO2的影响系数分别是0.0435和-0.0205,说明滞后1期的二氧化硫排放升高使能源强度增加,2期时则使能源强度减少;由于两个系数之和为正,所以长期而言二氧化硫排放升高导致能源强度增加;从外部性角度来解释,二氧化硫排放升高加剧了大气污染,从而增加了社会治污成本并恶化了经济环境,最终导致单位产值的能源成本上升。

为了检验VAR(2)模型的可靠性,需进一步做稳定性检验。AR特征多项式逆根图是一种检验VAR模型是否稳定的有效方法,若AR特征多项式的根的倒数全部位于单位圆以内,则表明该VAR模型具有稳定性。对于拥有3个内生变量且滞后阶数为2期的VAR模型,其AR特征多项式有6个特征根。本文基于已构建的VAR(2)模型,求出AR特征多项式的根并画出逆根图,如图1所示。结果表明,所有特征根的倒数均位于单位圆以内,VAR(2)模型具有稳定性特征。

图1 VAR(2)的AR特征多项式逆根

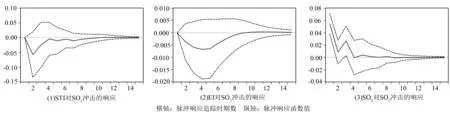

(三)脉冲响应分析

为了深入考察内生变量之间的动态作用机制,本文选择脉冲响应函数对VAR(2)模型进行长短期的动态关系分析。脉冲响应函数用于测算VAR模型的内生系统中某一变量的随机误差项受到一个标准差冲击后对所有内生变量的当前值和未来值造成的动态影响。基于VAR(2)模型得出脉冲响应函数图,结果如图2、图3、图4所示,虚线代表置信区间,实线代表响应值。

图2 STI、EI和SO2对来自STI冲击的响应

由图3可知,在STI一个标准差新息的正向冲击下,STI、EI和SO2表现出不同程度的脉冲响应,具体包括:(1)STI对自身的当期冲击立即作出正向响应且达到峰值,随后逐渐减弱,并在第2期时转为负向作用,自第3期开始迅速收敛后不再出现明显波动,说明技术创新水平在短期内对自身起到较强的提振作用。(2)EI对STI的冲击表现为明显的正向响应,持续到第5期后转为负向作用,于第7期达到最小值但影响程度较小,此后逐渐收敛,说明技术创新在短期内能刺激能源强度上升,但长期影响有限。(3)SO2对STI的冲击初期表现为高值负向效应,并于第2期达到最小值,然后迅速反弹,于第3期达到最大值,并在第4至8期内正负向响应交替出现,但波动幅度递减,此后虽有小幅波动,但总体呈现出收敛态势,说明短期内技术创新水平变动将显著刺激二氧化硫排放,并具有一定的持久性,但长期影响微弱。这可能是因为,能源清洁技术的进步和使用在初期收到了立竿见影的效果,但也间接刺激了资本投入再生产的积极性,化石能源消耗的增加给环境带来的负外部性与技术进步及推广给环境带来的正外部性相互作用,此消彼长,最终短期内二氧化硫排放对技术创新的冲击表现出正负响应交替出现的态势。

图3 STI、EI和SO2对来自EI冲击的响应

由图3可知,EI给出一个标准差新息的正向冲击后,STI、EI和SO2表现出不同程度的脉冲响应,具体包括:(1)STI在EI的冲击下于第2期给出最小值的负向响应,并在第3期开始由负转正且于第4期达到峰值,此后逐渐减弱并收敛,总体表现为倒“N”形收敛趋势,短期作用大于长期,表明能源强度增加在初期将抑制技术创新,随后又转向促进技术创新,具有一定持续性。这可能是因为,能源强度增加意味着产出成本上升,经济下行压力增大,间接阻碍创新投入,最终在技术创新水平上体现;产出成本压力又刺激政府和企业等主体启动新的创新投入,通过技术创新提高能源效率,减少能源强度,从而降低产出成本,这正是第3期开始技术创新的响应值转负为正的内在原因。(2)EI对自身的冲击表现出明显的正向响应,且在初期达到峰值,随后缓慢收敛并于第6期后总体回归零值水平,表明能源强度上升短期内对自身具有正向提升效应。(3)SO2对EI的冲击表现为低值正向响应,并分别于第3期和第4期达到最大值和最小值,此后逐渐收敛至零值水平,表明能源强度短期内对二氧化硫排放有一定刺激作用,且短期作用大于长期。

图4 STI、EI和SO2对来自SO2冲击的响应

由图4可知,SO2给出一个标准差新息的正向冲击后,STI、EI和SO2均表现出不同程度的脉冲响应,具体包括:(1)EI在SO2的冲击下表现为明显的负向响应,于第2期达到最小值,此后缓慢收敛直到第9期后回归零值水平,总体表现为“U”形收敛趋势,表明二氧化硫排放的上升不利于技术创新水平的提高,且短期抑制作用大于长期,具有一定持续性。我们对此的解释是,大气污染的加剧给整个技术创新系统带来负外部性,短期内冲击了企业等创新主体的积极性,但企业从理性角度,及时摆脱冲击带来的负面效应,回归正常的创新轨道。(2)EI在SO2的正向冲击下立即作出负向响应,于第4期达到最小值后逐渐收敛,直到第9期后回归零值水平,总体表现为滞后期较长的“U”形收敛趋势,表明二氧化硫排放的上升将迅速引起能源强度的降低,这可能是因为虽然二氧化硫排放总量增加,但得益于能源清洁技术的使用,能源效率可以保持在较高水平,致使单位产出成本降低,即能源强度表现出负向响应。(3)SO2对自身的正向冲击初期就表现出明显的正向响应且有最大值,然后经历了2期和3期的小幅波动后逐渐收敛至零值水平,表明二氧化硫排放对自身具有明显的刺激作用,但持续性有限,且短期作用大于长期。

(四)方差分解分析

为了进一步评价VAR(2)模型,本文运用方差分解来分析每一个新息冲击对内生变量产生的贡献水平。基于VAR(2)模型,在蒙特卡洛模拟1000次的条件下,得出各变量的方差分解结果,如图5所示。

由图5(1)(2)(3)可知:STI对自身冲击的贡献率表现为下降趋势,初期时为100%,即全部由自身扰动引起,随后呈现出下降趋势,并于第5期达到稳定值84.5%。而EI对STI的贡献率表现为上升趋势,并于第7期达到最大值8.9%后实现稳定。SO2对STI的贡献率也表现出上升趋势,并于第7期达到最大值6.5%后实现稳定,说明二氧化硫排放波动时对技术创新水平的贡献率低于能源强度。

由图5(4)(5)(6)可知:STI波动对EI的贡献率表现为下降趋势,在1期时有最大值28.0%,此后逐渐减小并于第9期达到稳定值18.5%。EI对自身的贡献率表现出先小幅上升后下降的趋势,在第2期达到最大值79.5%,在第8期达到最小值67.8%后实现稳定。SO2对EI的贡献率表现为上升趋势,初期为零,随后逐渐上升,并于第7期达到最大值13.7%后实现稳定,说明二氧化硫排放初期对能源强度的贡献率远低于技术创新,随后差距逐渐缩小,但始终低于技术创新的贡献率。

图5 STI、EI和SO2的方差分解结果

由图5(7)(8)(9)可知:STI波动对SO2的贡献率初期为零,随后迅速上升,并于第6期达到最大值51.0%后实现稳定,说明技术创新对二氧化硫排放的影响存在6年的滞后效应。EI波动对SO2的贡献率表现出逐渐上升趋势,但幅度较小,在第9期达到最大值4.8%后实现稳定。SO2对自身的贡献率表现为下降趋势,初期为最大值97.9%,随后逐渐下降,并在第8期降至最小值44.2%后实现稳定。结果表明,技术创新波动会对二氧化硫排放产生明显影响作用,对其贡献率超过50%,这与传统观点一致:技术创新,尤其脱硫等能源清洁技术的进步,是解决当前因二氧化硫排放而造成大气污染问题的重要途径。

五、结论与启示

本文基于我国1990-2014年数据,将技术创新、能源效率与大气污染共同纳入一个内生系统,并运用VAR模型、脉冲响应和方差分解重点考察对外开放条件下三个内生变量之间的动态作用机制。主要结论有:(1)技术创新、能源效率与二氧化硫排放之间存在长期均衡关系;(2)由能源效率到技术创新、二氧化硫排放存在单向Granger因果关系,而技术创新和二氧化硫排放是双向Granger因果关系;(3)技术创新对二氧化硫排放的贡献率表现为上升趋势,且最大值超过50%,能源强度对二氧化硫排放的贡献率也表现出上升趋势,但远低于技术创新和二氧化硫排放自身的贡献率;(4)能源强度、二氧化硫排放对技术创新的贡献率均为上升趋势,但能源强度的作用更强;技术创新、二氧化硫排放对能源强度的贡献率分别为下降趋势和上升趋势,但技术创新的作用更强。

基于研究结论,得出以下几点对现实的启示:第一,应完善创新激励机制,健全保护创新成果的法律体系,促进“政产学研用”协同发展,破除创新成果“中看不中用”的困局,实现创新成果“产业化、商品化、接地气、惠民生”的目标。第二,依靠技术创新,尤其是生产工艺创新和机器设备改进,促进能源充分燃烧,实现能源效率的明显提高;优化能源消费结构,逐步降低化石能源消耗比重,进一步开发和利用风能、核能、生物能和太阳能等清洁能源。第三,加强环境执法力度,完善监督管理体制,加大环保教育和宣传工作,增强全民的环保意识。

注释:

[1] Chen Z., Wang J. N., Ma G. X., et al.,“China tackles the health effects of air pollution”,Lancet, vol.382,no.9909 (2013),pp. 1959-1960.

[2] Kemfert C., “Induced technological change in a multi-regional, multi-sectoral, integrated assessment model (WIAGEM): Impact assessment of climate policy strategies”,EcologicalEconomics, vol.54,no.2-3(2005), pp. 293-305.

[3] Carrión-Flores C. E., Innes R., “Environmental innovation and environmental performance”,JournalofEnvironmentalEconomics&Management, vol.59,no.1(2010), pp. 27-42.

[4] 原毅军、谢荣辉:《产业集聚、技术创新与环境污染的内在联系》,《科学学研究》 2015年第9期。

[5] Fisher-Vanden K., Jefferson G. H., Jingkui M., et al.,“Technology development and energy productivity in China”,EnergyEconomics, vol.28,no.5(2006),pp. 690-705.

[6] 王群伟、杭 叶、于贝贝:《新能源企业技术创新的影响因素及其交互关系》,《科研管理》 2013年第1期。

[7] 王班班、齐绍洲:《有偏技术进步、要素替代与中国工业能源强度》,《经济研究》2014年第2期。

[8] 周五七:《能源价格、效率增进及技术进步对工业行业能源强度的异质性影响》,《数量经济技术经济研究》2016年第2期。

[9] Lin Z., Ming X., Liang S., et al., “Revisiting drivers of energy intensity in China during 1997-2007: a structural decomposition analysis”,EnergyPolicy, vol.67,no.2(2014),pp. 640-647.

[10] 郑 义、徐康宁:《中国能源强度不断下降的驱动因素——基于对数均值迪氏分解法(LMDI)的研究》,《经济管理》2012年第2期。

[11] 王 鹏、谢丽文:《污染治理投资、企业技术创新与污染治理效率》,《中国人口·资源与环境》 2014年第9期。

[12] 何 为、刘昌义、刘 杰等:《环境规制、技术进步与大气环境质量——基于天津市面板数据实证分析》,《科学学与科学技术管理》2015年第5期。

[13] 魏巍贤、马喜立、李 鹏等:《技术进步和税收在区域大气污染治理中的作用》,《中国人口·资源与环境》2016年第5期。

[14] 周 勇、林源源:《技术进步对能源消费回报效应的估算》,《经济学家》2007年第2期。

[15] Acemoglu D., Aghion P., Bursztyn L., et al., “The environment and directed technical change”,AmericanEconomicReview,vol.102,no.1( 2011), pp.131-166.

[16] Jessie P. H. Poon, Irene Casas, Canfei He, “The impact of energy, transport, and trade on air pollution in China”,EurasianGeography&Economics, vol.47,no.5(2006),pp.1-17.

[17] 石敏俊、周晟吕:《低碳技术发展对中国实现减排目标的作用》,《管理评论》 2010年第6期。

[18] 汪克亮、 杨宝臣、 杨 力:《基于环境效应的中国能源效率与节能减排潜力分析》,《管理评论》 2012年第8期。

[19] 林伯强、李江龙:《环境治理约束下的中国能源结构转变——基于煤炭和二氧化碳峰值的分析》,《中国社会科学》2015年第9期。

[20] 李子奈:《高级应用计量经济学》,北京:清华大学出版社,2012年,第104-107页。

2017-06-15

2016年度国家社会科学基金重点项目“供给侧结构性改革驱动经济发展新动力的理论基础与实践路径研究”(16AZD002); 2015年国家自然科学基金青年项目“企业生态创新驱动机理、 量化及调控对策研究”(71503049)。

周小亮, 男, 江西永新人, 福州大学经济与管理学院教授、 博士生导师, 博士;吴武林, 男, 浙江丽水人, 福州大学经济与管理学院博士研究生;廖达颖, 女, 福建龙岩人, 福州大学经济与管理学院硕士研究生。

F062.2

A

1002-3321(2017)05-0039-09

[责任编辑:黄艳林]