广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承影响因素

——基于利益相关者理论

陈 炜

(1.贺州学院 旅游与体育健康学院, 广西 贺州542899;2.桂林理工大学 旅游学院,广西 桂林 541004)

广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承影响因素

——基于利益相关者理论

陈 炜1,2

(1.贺州学院 旅游与体育健康学院, 广西 贺州542899;2.桂林理工大学 旅游学院,广西 桂林 541004)

广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承所涉及的利益主体众多,各利益相关者对非物质文化遗产传承所产生的影响各不相同。文章运用利益相关者理论对广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的利益相关者进行辨识和界定,并在剖析各利益相关者利益诉求及相互关系的基础上,探讨广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的影响因素,以期为民族地区非物质文化遗产的保护与传承提供若干参考借鉴。

广西;少数民族特色村寨;非物质文化遗产;传承影响因素;利益相关者

一、广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的利益相关者

1.非物质文化遗产传承的利益相关者界定

对于利益相关者,弗里曼将其定义为:“能够影响一个组织目标的实现,或者受到一个组织实现其目标过程影响的所有个体和群体”。那么,广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承过程中的利益相关者则是指那些能够影响非物质文化遗产传承,或者受到非物质文化遗产传承过程影响的所有个体和群体。而对非物质文化遗产保护与开发利用中利益相关者的探讨与界定,尹乐等认为非物质文化遗产旅游的直接利益相关者包括:旅游者、旅游经营者、政府、居民[1]。孙梦阳等指出传承人、社区居民、政府、旅游企业、专家、消费者是在非遗保护与旅游开发过程中的关键利益主体[2]。张素霞提出传统手工艺类非物质文化遗产开发和保护的主体有地方政府、旅游企业、游客、社区居民、遗产传承人、社会公众、非政府组织、合作者、竞争对手[3]。

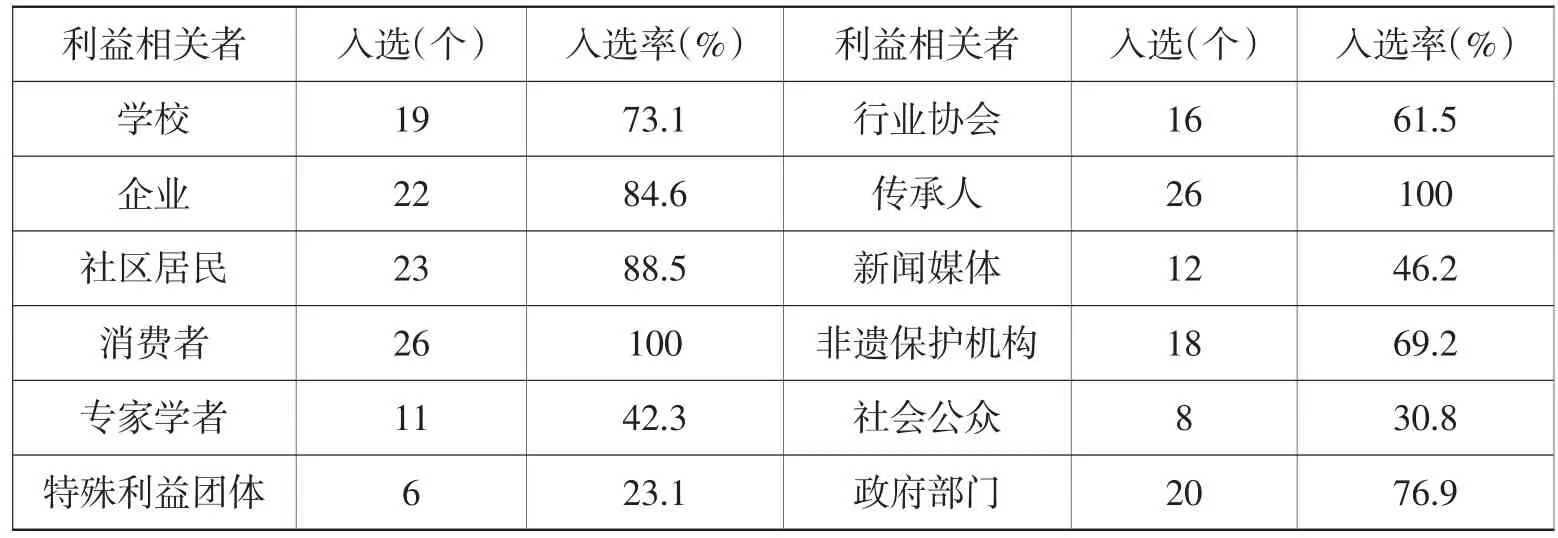

根据上述对利益相关者、非物质文化遗产保护与开发中利益相关者的界定,文章结合广西少数民族特色村寨的实际情况,通过匿名方式征询有关专家的意见,采用专家评分法对非物质文化遗产传承的利益相关者进行界定。通过对专家意见进行统计、处理、分析和归纳后得出评分统计结果,详见表1。

表1 非物质文化遗产传承利益相关者界定的专家评分统计结果

从上表可以看出,消费者和传承人的入选率都达到了100%,说明这两项是专家都较为认可的利益相关者;社区居民的入选率是88.5%;企业的入选率相对而言也较高,为84.6%;专家学者、特殊利益团体、社会公众和新闻媒体的入选率都较低。文章以入选率50%作为标准,将消费者、传承人、社区居民、企业、政府部门、行业协会、学校、非遗保护机构等8类群体作为广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的主要利益相关者。

2.非物质文化遗产传承的利益相关者分类

通过上述运用利益相关者理论分析得知,广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的主要利益相关者包括消费者、传承人、社区居民、企业、政府部门、行业协会、非遗保护机构、学校8类,而利益相关者间各自的利益诉求是不相同的,可依据维度上的差异性对利益相关者进行分类。基于此,文章结合广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的实际情况综合考虑,借鉴“米切尔评分法”的分析思路从利益相关者的重要性、紧急性和主动性这三个维度对广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的利益相关者进行分类。

根据评分结果显示,传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业的得分较高,处于4-5分这一得分段,即表明这5类为核心利益相关者,他们在广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中占据着主导地位,与少数民族特色村寨非物质文化遗产的保护有着十分紧密的利害关系,一定程度上直接影响着非遗的生存和可持续发展。学校、非遗保护机构这2类处于3-4分的得分段,为蛰伏利益相关者,他们与广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的关联程度稍弱于核心利益相关者,但对该地非物质文化遗产的保护传承和开发利用也有一定的影响,当其利益诉求未能得到满足时,也会表现出较为激烈的反应。行业协会处于1-3分的得分段,为边缘利益相关者,其对利益诉求的满足程度在这三种类型中为最弱,往往是被动地接受广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的影响。

通过上述分析可知,广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的8类利益相关者在主动性、重要性和紧急性3个维度上存在不同程度的差异。其中,传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业是广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的核心利益相关者,他们在非物质文化遗产传承中占据核心的地位,他们直接参与非物质文化遗产的保护传承、开发经营,掌握着其传承发展的命脉,也拥有最直接的经济与社会利益。

学校和非遗保护机构属于蛰伏利益相关者,行业协会属于边缘利益相关者;这两类利益相关者虽作为非遗传承的重要载体,影响着非遗的传承或受非遗传承的影响,但其所产生的作用并非最为直接;这两类利益相关者参与非遗传承,既会给非遗保护传承带来便利,也会给其发展带来冲突与矛盾,非遗的传承离不开他们的合作与支持。因此,广西少数民族特色村寨非物质文化遗产的传承必须考虑上述利益相关者的利益诉求,满足其合理利益需求,以促使各方主体积极参与非物质文化遗产的传承发展。

二、广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中利益相关者诉求及关系

1.非物质文化遗产传承中利益相关者的利益诉求分析

为能更深入地了解广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中利益相关者的利益诉求及其相互间关系,文章在借鉴国内外利益相关者已有研究成果基础上,结合广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承现状,针对传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业的利益诉求进行了调查分析。通过分析得知,各主体自身的利益诉求各不相同,具体如表2所示。

表2 广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承利益相关者的利益诉求

通过上述相关分析可知,与广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承密切相关的核心利益相关者由传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业这五类主体构成。不同的利益相关者有着各自的利益诉求,传承人主要追求的是文化效益与经济效益;社区居民追求的主要是经济效益和社会效益;政府部门主要追求的是文化效益和社会效益;消费者追求的主要是自身需求的实现;而企业追求的主要是经济效益。这些各不相同的目标追求导致利益相关者形成了利益协作和利益冲突两种关系。协作关系可以达成利益相关者共同传承广西少数民族特色村寨非物质文化遗产的目标,进而开展积极合理的开发利用,此促进特色村寨与非遗保护的可持续发展。而冲突关系则因利益相关者追求各自利益最大化而引发的矛盾升级,无疑会对其保护传承造成无法弥补的损失。各利益相关者对自身利益实现的追求是引发相互关系构成的主导原因;因此,需在明确广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中各核心利益相关者利益诉求的基础上,探讨其现有的利益关系。

2.非物质文化遗产传承中利益相关者的利益关系分析

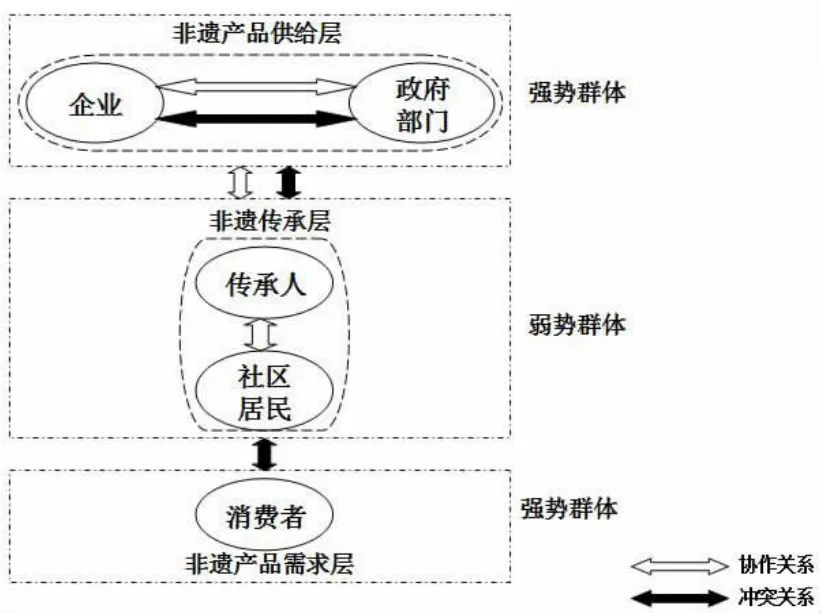

由于广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中利益相关者不尽相同的利益诉求,以及各自所占有资源的差异性,即便有着共同目标的引导,亦会因各主体无限制地追求自身利益最大化的诉求,导致各种不正当竞争的发生,以此建立自身优势地位,导致利益冲突关系的形成,如下图所示。

图1 广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承利益相关者关系图

由图1可见,因广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承过程中利益相关者诉求各异,以及所拥有资源要素禀赋的日渐不平衡,使得利益相关者之间构成了协作与冲突两种关系状态。如政府部门、企业作为非物质文化遗产产品供给者时,较大程度上掌握着决定权,属于强势群体,两者处于协作关系时对非遗传承有着较为积极的促进影响。然而,当其处于冲突关系时,则会导致对非遗传承的破坏以及对弱势群体利益的损害。政府部门代表的是公共利益,追求社会总体利益的最大化;而企业是自主经营、自负盈亏的盈利性群体,往往只追求利润,追求自身利益的最大化。此时,由于二者所追求的目标迥异,造成了其在非遗传承发展中的冲突。

传承人与社区居民作为非物质文化遗产的承载者和传递者,大都是被动地接受非遗传承过程中所产生的各种影响,属于弱势群体,尤与非遗产品提供层的企业存在着较为明显的冲突关系。在广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中,企业以自身的条件优势奠定了其强势地位,获得了非遗传承发展过程中的大部分经济收益。而传承人、社区居民由于未能主导管理权与决策权,难以真正参与到非遗传承利益的分配决策,同时大部分企业并未制定传承人、社区居民参与非遗传承的利益保障措施,导致他们难以获得预期的收益。此外,又因企业的非遗传承投入行为并未能与传承人对非遗保护传承的期望相符,也会引发传承人的不满,致使两者产生矛盾冲突。

消费者这一最有力的市场需求推动力,促使着企业或政府为满足其需求而忽视其他群体的诉求。如,现今部分企业或政府因对非物质文化遗产传承存在认识上的误区,及传承方式使用不当,缺乏先期的系统规划、统筹布局,对非遗的开发利用偏重选择其具有商业价值的部分开展,而过于注重对商业价值的追逐,使得不少地方都出现了非遗开发利用内容雷同化、庸俗化的现象,极大地破坏了非物质文化遗产的原真性与完整性,不利于非遗发展的可持续性;同时也损害了传承人与社区居民作为非遗资源所有者的利益。此时,若未能有效处理好给弱势群体所带来的影响,则会使传承人和社区居民对消费者产生抵触情绪,进而与消费者形成冲突关系,对非遗的保护传承产生消极的影响。

综合上述分析可知,广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中利益相关者间的关系错综复杂,要实现非遗传承的可持续发展,则需协调好各利益相关者的利益冲突,通过进行协调整合利益诉求,以促成规范的秩序格局,即是在各利益相关者之间进行合理的利益分配,满足各利益相关者共同的合理利益诉求的基础上形成协作关系。

三、广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的影响因素

1.变量选取与确定

由前文的相关探讨可知,广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的核心利益相关者为传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业五类,各利益相关者有着其各不相同的利益诉求,因对利益诉求追求各异,使得利益主体间或形成冲突关系、或形成协作关系,对非遗传承产生了消极或积极的影响。因此,为能进一步明确因利益相关者所导致的哪些方面因素会影响广西少数民族特色村寨非物质文化遗产的传承状况,根据前文所获知的核心利益相关者利益诉求提取了对非遗传承产生影响的因素。

文章虽通过对广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中利益相关者的利益诉求整合,初步得出了非遗传承的影响因素,但因这次变量的甄选是基于利益相关者的视角开展,影响非物质文化遗产传承状况的因素来自于传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业五类利益相关者的利益诉求,涉及到文化、经济、社会、市场等方面。同时,亦可得知当利益相关者形成协作关系,即其所追求的利益诉求互相一致,从这一层面而言,意味着初步所甄选的影响因素里囊括的变量在内容上存在着重合,为能较好地突显各变量的独立性、代表性,需整合初步甄选的变量,对于内容叠加的变量予以合并、对于内容表述不够准确的变量进行优化,对于影响较小、内容不具代表性的变量予以删除,以提高影响因素量表的科学性、合理性。

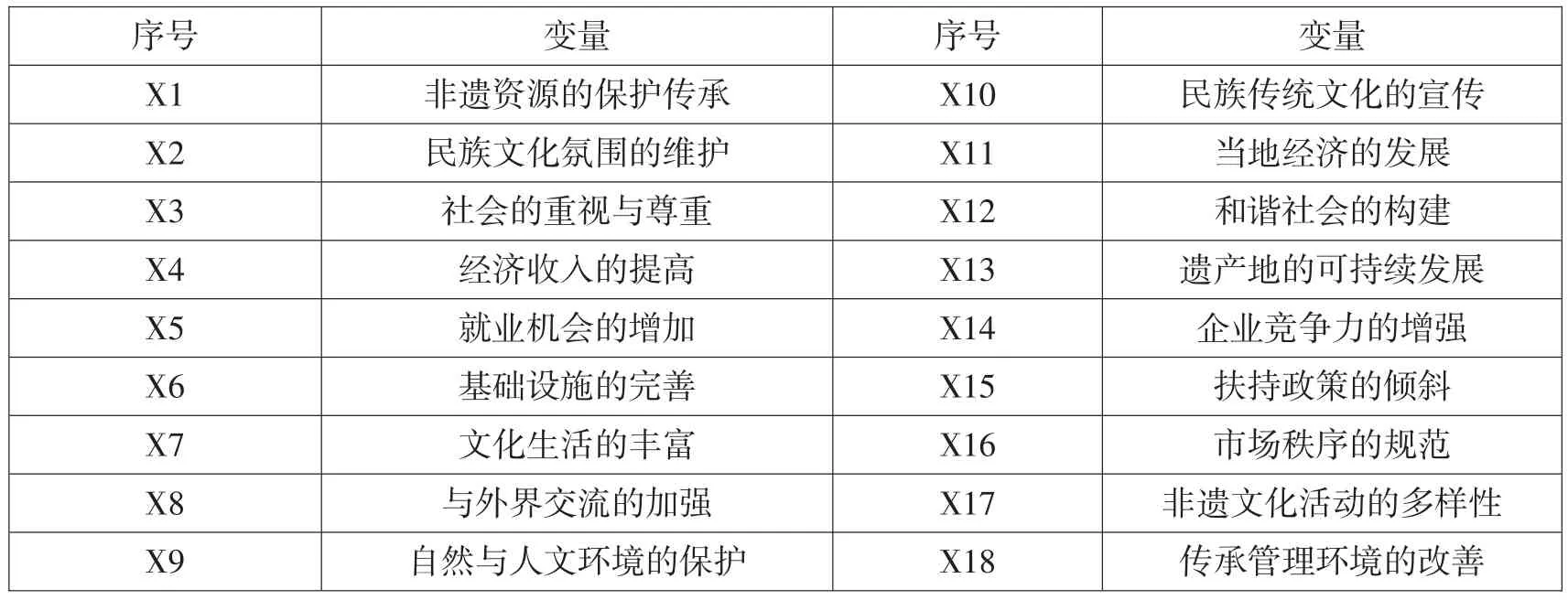

在遵循科学性、系统性和非相关性原则的基础上,结合广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中各利益相关者的实际情况,对影响因素初步量表进行了修正和完善,具体如表3所示。

表3 广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承影响因素修正量表

2.调研结果与分析

(一)因子分析

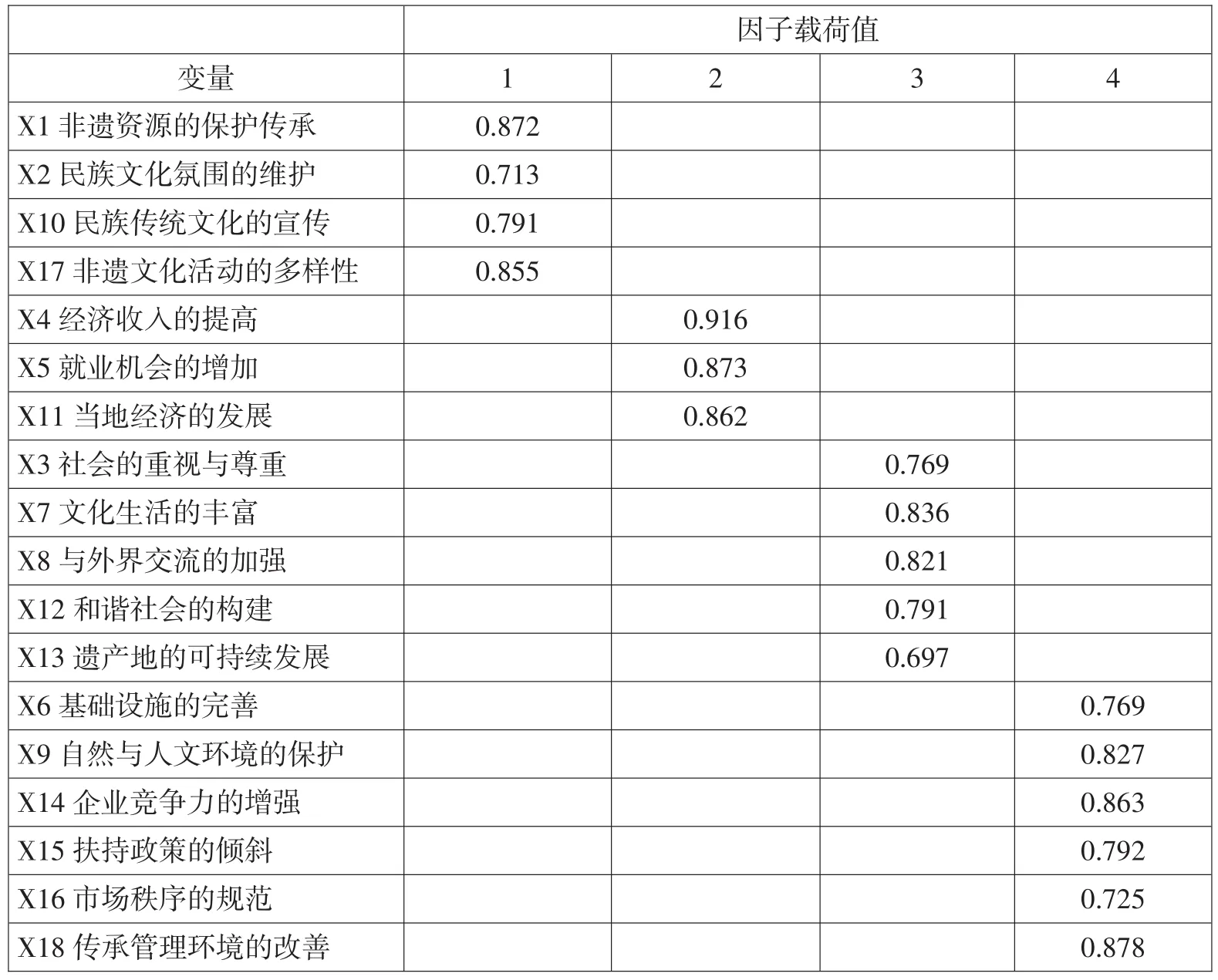

为能进一步明确广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的影响因素,文章采用因子分析法对所设计的传承影响因素量表开展相关分析,将非遗传承影响因素中的18个变量归纳为具有代表性的几大类影响因素。此外,为使因子的实际含义更为清楚,文章利用SPSS软件中的最大方差法,对18个变量进行因子旋转,使各个变量在尽可能少的因子上有比较高的载荷,在其它因子的载荷较低,具体结果如表4所示。

表4 最大方差法旋转后的因子载荷矩阵表

从表4可以看出,旋转后的因子载荷矩阵中,每个因子只对少数几个变量的因子载荷较大,即得知通过最大方差旋转后的影响广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的18个变量被归为4大类,并在相应成分上的载荷值都在0.5以上,说明所提取的4个公因子与相应的变量因子关系密切。其中,第一公因子F1在“非遗资源的保护传承”、“民族文化氛围的维护”、“民族传统文化的宣传”、“非遗文化活动的多样性”4个变量中具有较大的因子载荷值;第二公因子F2在“经济收入的提高”、“就业机会的增加”、“当地经济的发展”3个变量中的因子载荷值最大;第三公因子F3在“社会的重视与尊重”、“文化生活的丰富”、“与外界交流的加强”、“和谐社会的构建”、“遗产地的可持续发展”5个变量中具有较大的因子载荷值;第四公因子F4在“基础设施的完善”、“自然与人文环境的保护”、“企业竞争力的增强”、“扶持政策的倾斜”、“市场秩序的规范”、“传承管理环境的改善”6个变量中的因子载荷值最大。为能更好地通过因子的解释变量反映影响广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的因素,现结合非遗传承影响因素重要性的评价,对4个公因子进行命名,如表5所示。

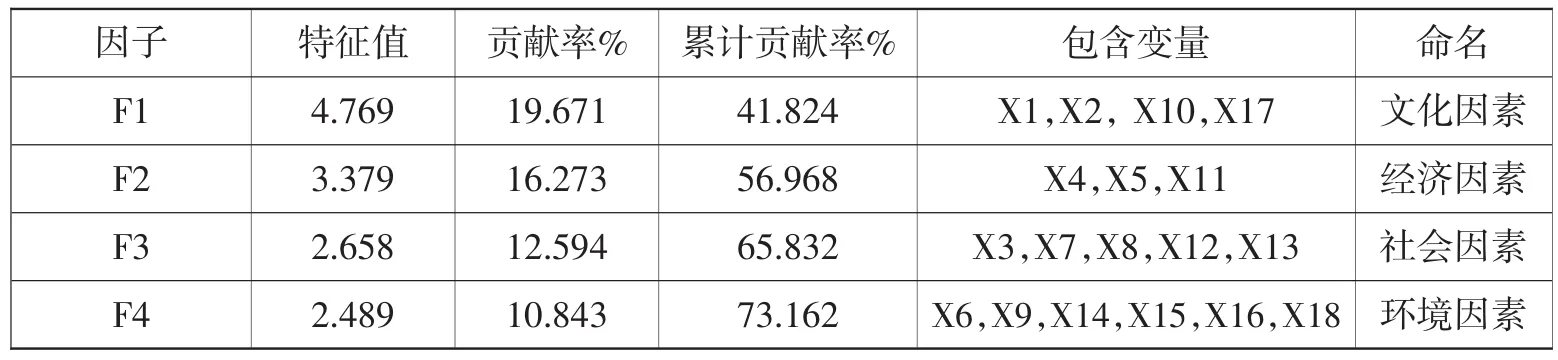

表5 旋转后总方差分解及因子命名表

如表5所示,旋转后得到4个解释因子,公因子的累计方差贡献率为73.162%,即4个因子共解释了总变量的73.162%,公因子的累积贡献率超过60%,不仅表明相关数据适合因子分析,而且可知旋转后提取出的主成分方差越大,重要性越大。在所提取出来的四大因子中,F1中所包含的变量以“非物质文化遗产”和“民族传统文化”为主要内容,因此将其命名为“文化因素”;且贡献率最大达到19.671%,说明文化因素在广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中起着核心的作用,即主要通过人们是否在生产生活中通过实践促进非遗的传承发展,以及非遗作为一种民族文化,是否得到人们的维护和宣传,来判定对非遗传承的影响。F2中体现了非物质文化遗产传承中所产生的经济效益,因此将其命名为“经济因素”;其贡献率仅次于F1为16.273%,即由于经济因素对非遗传承的影响,主要通过对广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中所产生的经济效益大小,宏观上是否能推动当地经济发展、微观上是否能提高所在地人们的经济收入来进行评估对非遗传承的影响。F3主要从社会这一宏观的角度体现对非遗传承的影响,因此将其命名为“社会因素”;其贡献率12.594%,排名第三,即从社会态度、文化空间、对外交流、社会发展等方面判断对非遗传承所产生的影响。F4体现的是环境对非遗传承的影响力,因此将其命名为“环境因素”,其贡献率排名为最后;主要是指企业、政策、市场、管理等环境作用都会对非遗的传承产生影响。可见,因子分析的结果明确界定了广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的影响因素,即文化、经济、社会和环境这四大因素,非遗传承具体的措施和途径可从这些方面开展探讨。

(二)相关性分析

上述因子分析中,将影响广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的18个变量归纳为4大影响因素,而为能更好地了解这4大影响因素间的关联度和对非遗传承所产生的影响程度,文章对收集数据中关于非物质文化遗产传承的各组变量进行相关性分析,具体结果如表6所示。

表6 非物质文化遗产传承影响因素相关性分析

在相关性分析中,**代表在0.01水平(双侧)上显著相关,*代表在0.05水平(双侧)上显著相关。根据表6中的广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承影响因素相关性分析的数据,可知:(1)文化因素与其它三大因素存在显著相关性,这反映出在广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承过程中,经济因素、社会因素、环境因素都与文化因素相互依赖,共同对非遗传承产生影响。(2)文化因素与环境因素是广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承中最为密切的两个方面,文化因素是非遗自身的体现;环境因素是非遗赖以生存的物质基础,但社会因素与文化因素呈现显著的负相关,与环境因素却呈现正相关,这反映出因社会形态所产生的影响对于非遗传承中的文化因素呈现反向作用,但是在一定程度上能够促进非物质文化遗产合理化的传承发展。(3)经济因素与社会因素、环境因素之间呈现显著的正相关,说明当地经济的发展、人们经济收入的提高等非遗传承中经济因素的积极转化,能够提高社会对非遗的关注程度、改善非遗赖以生存的环境基础。综上所述,表明广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的4大影响因素之间并非是独立存在,而是相互影响,共同构成了非遗传承的影响体系。

四、结语

文章运用利益相关者理论对广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的利益相关者进行界定和辨识,通过分析可知:传承人、社区居民、政府部门、消费者和企业为核心利益相关者;学校、非遗保护机构为蛰伏利益相关者;行业协会为边缘利益相关者。不同的利益相关者有着各自的利益诉求,这些各不相同的目标追求促使利益相关者形成了利益协作和利益冲突两种关系,对非遗传承产生了积极性或消极性的影响。在此基础上,文章还通过因子分析和相关性分析探明了广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承受到文化、经济、社会和环境这四大因素的影响,且各种因素相互影响制约,共同构成了非遗传承的影响体系。广西少数民族特色村寨非物质文化遗产资源禀赋丰富,其保护传承的持续发展需各方主体的参与支持。探讨广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的影响因素,对于规范非物质文化遗产保护与开发利用的行为,更好地促进少数民族特色村寨非物质文化遗产的保护传承具有重要意义。

[1]尹乐,李建梅,周亮广.利益相关者视角下的皖东地区非物质文化遗产旅游资源评价研究[J].地域研究与开发,2013(5):163-166.

[2]孙梦阳,石美玉,易瑾.非物质文化遗产旅游开发利益平衡模型研究[J].商业研究,2015(9):171-178.

[3]张素霞.基于利益相关者理论的传统手工艺类非物质文化遗产保护效果评价模型构建和保护体系研究[D].北京:北京交通大学硕士学位论文,2014.

F590;G03

A

1002-3240(2017)01-0096-07

2016-10-11

本文为“广西少数民族特色村寨非物质文化遗产传承研究”的系列论文之二;本文受国家社科基金项目(15BTY036)和广西民族文化保护与传承研究中心开放课题(2015KFYB04)资助

陈炜(1977-),广西桂林人,贺州学院旅游与体育健康学院特聘教授,桂林理工大学旅游学院教授,博士后,主要从事文化遗产旅游开发与管理的研究。

[责任编校:黄晓伟]