对高超声速飞行的不懈追求

——设计高超声速飞行器要用到多少新科学?

蔡立英/编译

对高超声速飞行的不懈追求

——设计高超声速飞行器要用到多少新科学?

蔡立英/编译

1967年10月3日午后,一个冲压发动机从加利福尼亚南部的天空坠落。片刻之前,它还附着在火箭推进式飞行器X-15试验机的下腹部,美国宇航局(NASA)的工程师把这个虚拟发动机嫁接到X-15上,测试增加的重量是否会影响飞行器的高速操纵。

截至当时,X-15型飞行器已经进行过100多次试飞,好几次试飞的速度超过5马赫,这是公认的高超声速飞行的临界值。那天,那架X-15的飞行员威廉·奈特(William “Pete”Knight)把飞行速度提升到了新的极限。在内华达州的泥湖上由一架B-52载机发射后,X-15爬升到平流层,加速到超过7 000千米/小时的速度,也就是6.7马赫——创造了X-15新的飞行纪录。奈特从泥湖向南飞往爱德华兹空军基地,航程500千米,总计耗时不到10分钟。

但是,当X-15接近爱德华兹时,飞行器周围所受激波造成的急剧加热,部分熔化了连接冲压发动机和飞机机身的支架。发动机散架,坠毁到地面的一个轰炸靶场。奈特幸免于难,改天还能再飞,但是教训也很清晰:高超声速飞行的流体力学超级复杂,它们带来的实际危险是巨大的。

半个世纪之后,通过跨学科、公立和私立机构的协同努力,研究人员在高超声速飞行方面取得了很多进展,却仍然没有完全理解高超声速飞行的物理学。不过,梦想依然诱人。高超声速飞行器可能会给国防工业带来革命,届时很可能会刺激类似太空旅游业中涌现出来的那些商业应用。以6倍于声速的速度飞行的高超声速飞行器,从美国洛杉矶周游华盛顿只需大约30分钟。

关于高超声速飞行的所有技术障碍的论述可谓汗牛充栋。为了让高超声速飞行变得切实可行和常规化,科学家和工程师们需要设计推进系统、材料设计和飞行控制的新方法,需要对流体力学和其他课题有更深的理解。本文主要聚焦基本的流体力学挑战,描述了需要回答的关键科学问题以及目前已取得的研究进展。

激波和化学

任何以超声速飞行的飞行器都会产生一种主导的激波,在其作用下,压强、温度和密度会发生突跃变化(见图1)。但是在高超声速情况下,突跃变化的数量级通常会很极端,以至于产生深刻的热力学后果。

图1 以4马赫速度在弹道试验场内飞行的锥体,从其头部发出的激波在这个纹影图中呈现为一道细黑线;空气穿过激波时,密度发生突跃变化,产生了陡峭的折射率梯度,反过来使透射光发生偏转,从而产生了我们在图中看到的反差。图中还可以看到层流和湍流边界层以及尾流

描述激波对气流影响的一种有用的量化方法是滞止焓,代表奔流的空气分子和原子如果在一个稳定的绝热过程作用下减速直至滞止,所获得的总热能。滞止焓一般会随着飞行器的马赫数而增加,而且在穿过激波时是守恒的——假设是一个稳定的绝热气流。滞止焓反映了一个事实,那就是激波上游的气流动量贡献了激波层的热能,激波层是激波和飞行器表面之间的压缩空气薄层。

当滞止焓超过大约5兆焦/千克(相当于可供一架飞行器在30千米高空以10马赫的速度飞行)时,激波层蓄积的总能量很大,以致空气分子的内部能量模式——电子的、振转的等等——与不同时间尺度下的新的能量环境相平衡,这些时间尺度与气流的时间尺度相当。结果,空气分子不能再用单一的温度来描述。

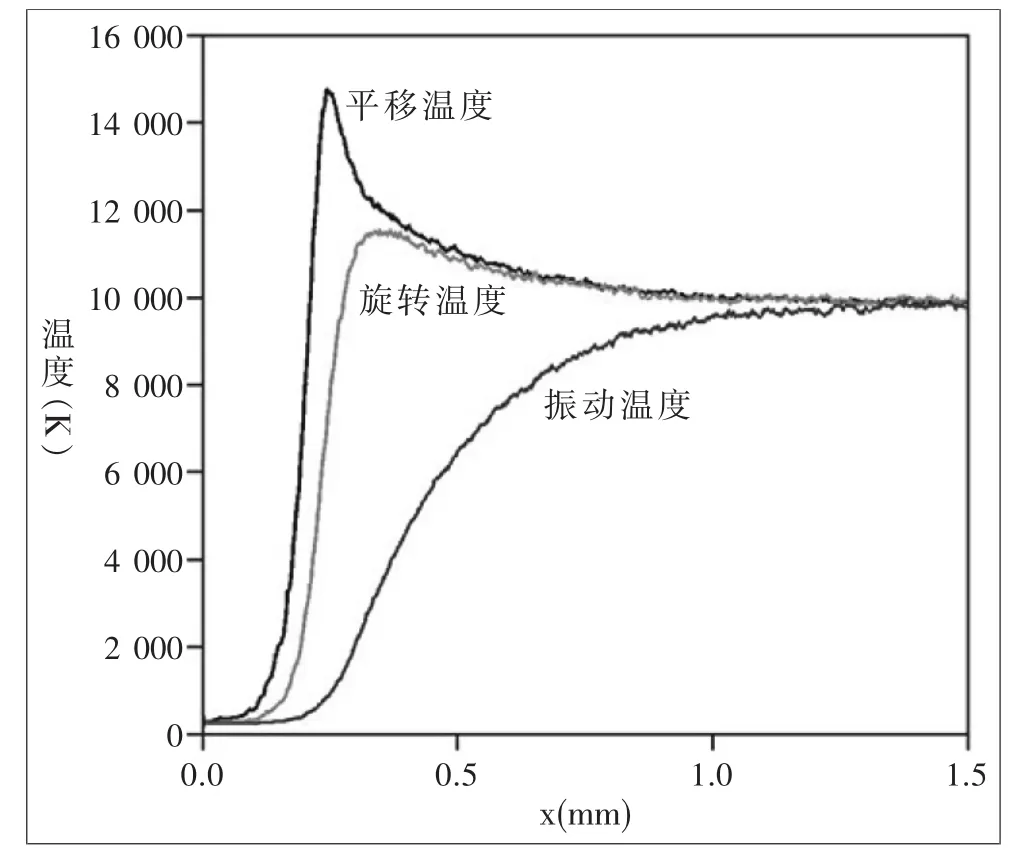

图2显示了在40千米高空、速度为16马赫的一维正激波的模拟结果。激波上游的流体是氮气分子,在图中从左向右流动。滞止焓很低时,激波下游的平移、旋转和振动温度是处处相同的。但是在模拟中,平移温度迅速升高到大约15 000K的峰值(比太阳表面平均温度的两倍还大),而旋转温度和振动温度则远远滞后。只有在少数的分子间碰撞之后,旋转模式的热能才与分子的动能平衡,而只有在更多的分子间碰撞之后,振动模式的热能才跟着与分子的动能平衡。真正的大气流动,大多数是由双原子的氮气和氧气组成,其运动情况预计与模拟情况类似。

与热力学和流体力学平衡相当的时间尺度,把计算高超声速流场的任务弄得更复杂。激波层的气体处于不断变化的非平衡状态。一些碰撞,尤其是那些涉及处于高速振转态的分子的碰撞,可能甚至会导致离解。这会产生重要的设计后果。因为氧原子比氧分子活跃得多,离解会加速热防护层的破坏——尤其是那些由碳碳化合物组成的热防护层。高超声速动力学中一个很大的未知因素是分子的振动、旋转、平移和离解过程如何互相作用。直到几年前,非平衡相互作用的模型还是基于经验观察和直觉。最近,理论化学家在势能面(PES)的研究上取得了成功,势能面描述分子或分子系统的能量是分子的几何形状(包括键长和角度)的函数。势能面传统上属于计算化学家的研究领域,但是流体动力学家在计算离解率时,越来越多地运用势能面来严格计算分子的振动和旋转。近来,用势能面数据计算的氮气离解率,与基于通常的经验模型的计算结果相差达到一个数量级。这个结果提醒我们,运用经验模型计算出来的离解率来描述高滞止焓的气流具有局限性,两种方法计算氮气离解率的差异就是一个鲜明的例子。

图2 对40千米高空的16马赫流的模拟,预测了一个充满活力的激波,激波下游的氮气的平移、旋转和振动温度不再相同。各种模式在与气流的特征长度尺度相当的长度尺度上相平衡。在高超声速条件下,激波层——激波和飞行器表面之间的区域,可能只有几毫米或几厘米厚。图中,激波的波前位于X轴的原点,气流从左向右流动

湍流的崛起

尽管高超声速飞行器周围的整个激波层的特点是高温和高压,而飞行器所受的很大一部分黏滞阻力和加热可以追踪到“边界层”,这是贴近飞行器表面的一个很薄的区域。穿过可能只有几毫米厚的边界层,空气相对于飞行器的速度可能从数千米/秒骤降到在飞行器表面的速度为零。

在飞行器的头部,边界层的气流是典型的层流——也就是说,气流的流线几乎与飞行器表面平行。但是,当气流抵达飞行器尾部时,边界层通常会转捩成一种混乱的湍流状态。理解这种转捩如何以及在何处发生是高超声速空气动力学中长期存在的问题之一。

我们知道,流扰动——压力、密度或速度的微小脉动,在此过程中发挥作用。不管它们是在大气中自然发生的,还是由设计的或偶然的表面粗糙度造成的,扰动会引起气流作不规则运动,继而变成湍流。令人好奇的是,边界层对那些扰动的作用就像是一个选择过滤器:只有特定频率和波长的扰动得到充分放大,才导致从层流到湍流的转捩。

边界层的状态对阻力和加热率有深刻的影响。锥体模型的风洞实验表明,随着边界层从层流转捩为湍流,加热率的突变可以多达8倍(数十年来,锥体都被作为高超声速风洞实验的规范形状)。对于大多数实际应用而言,在一个航程的时间内,保护飞行器的长度抵御湍流加热率所需的热防护将使飞行器重得无法飞行。所以,设计师的部分任务是预测何时何处飞行器上的边界层将会变成湍流。美国国防科学委员会特别工作组1988年的一份报告对这个问题做出了简明扼要的概括:

“在高超声速飞机设计中,最大的不确定性是从层流到湍流的那个转捩点的位置。估计值的浮动范围从机身长度的20%到80%。这么大程度的不确定性显著影响了发动机进气口的气流状况,气动热和结构传热以及表面摩擦。这些反过来又影响对发动机性能、结构加热和阻力的估计。对转捩点的估计会影响飞行器总起飞重量的设计,可以相差两倍甚至更多。”

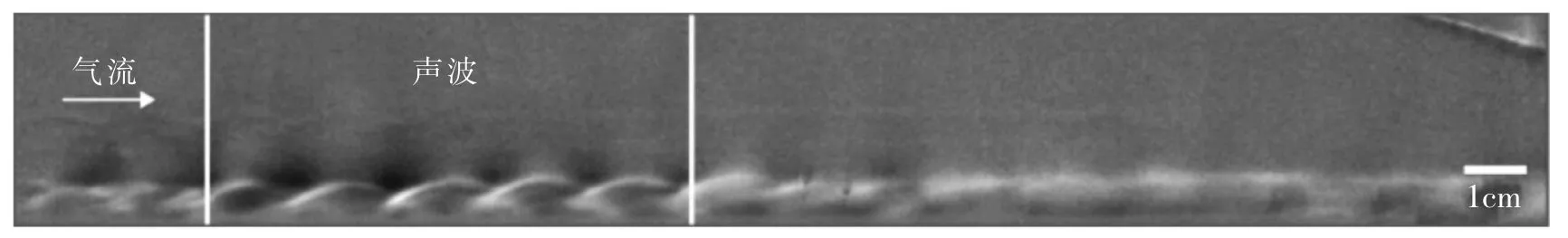

为了降低这种不确定性,设计师必须阐明对边界层转捩有贡献的不同机理,并且能够预测出复杂的流动几何形状的转捩起点。图3说明了一个圆锥在10马赫的飞行速度下,其边界层的一个特别的转捩机理:把声波困在边界层里面。在名为“纹影图”的实验图像中,变化的明暗区域与明确定义的声波相对应,随着边界层里的气流变成了湍流,这些声波失去了周期性。

在现实的飞行条件下,边界层转捩变得更加复杂。取决于马赫数、飞行器形状、迎角和其他因素,不同的转捩机理会发挥作用。在飞行过程中,随着马赫数和迎角的改变,边界层的性质也会发生改变,飞行器的热防护层烧蚀,翼片在热负荷和机械负荷下变形。高超声速的边界层转捩依旧是基础研究的活跃领域。

图3 此纹影图显示了沿着一个长1.55米的圆锥表面的10马赫流的边界层里的声波。图中,气流从左向右流动

你可能会好奇,完全的湍流边界层是否会比转捩中的边界层更容易建模。答案是完全否定的。湍流的相关控制方程数不胜数:质量守恒、动量守恒、能量守恒;湍流的状态方程与压强、温度、密度有关;湍流的输运性质,包括质量扩散率、黏度和热导率。最先进的计算能解那些湍流方程,分辨率小到最小的湍流长度尺寸。这是一个壮举,在典型的高超声速飞行环境下,相关的湍流长度尺寸横跨了很多个数量级。这样的计算强调可利用的研究型计算资源,使用了超过300亿个网格点和102 000个核,才模拟出流过最简单表面——平壁的2.5马赫流。

是的,研究人员能够精确模拟完全的湍流。但是,除非我们大幅提升超级计算机的速度和有效性,优化大规模并行计算的代码,找到查询和后处理TB级计算数据的新方法,并且开发出更有效的算法来解湍流的控制方程,否则,那些计算将只能适用于最简单的几何形状,一旦遇到复杂的几何形状就不适用了。同时,那些找到简化的计算区域的精确一致的解法的应用数学技巧,比如预解式解析和分析方法,为研究不可压缩湍流提供了崭新的视角,而且有望启发高超声速条件下的湍流研究。

相互干扰的激波和边界层

目前为止,我们聚焦简单的锥体模型来说明高超声速飞行中起作用的关键的流体力学现象。但是,真正的飞机在几何形状上是非常复杂的,有向外伸出的机翼,有移动的控制面。这样的形状不连续性带来了高超声速飞行中最复杂的现象:激波之间和边界层之间的干扰。

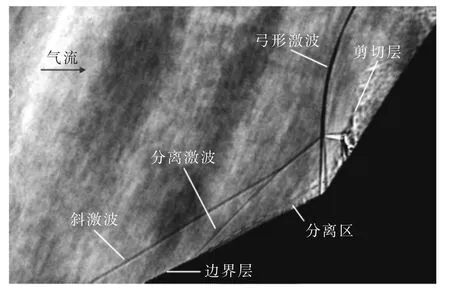

图4 6.6马赫流经过双锥的纹影图揭示了相互干扰的激波和边界层的复杂系统。细长头部产生的斜激波与宽阔的底部产生的弓形激波相交,导致边界层从锥体表面分离。两种激波作用之下的混合流体产生了剪切层。最大的加热率出现在剪切层冲击表面之处

考虑一下图4中的例子,一个双锥——头部比底部更细长,在6.6马赫氮气流风洞中。滞止焓是8.4兆焦/千克,高到足以产生重要的非平衡效应。高速的氮气流在头部产生了一个斜激波,在气流遇到更宽的底部时产生了一个弓形激波。在双锥的纤细和宽阔部分连接处的上游,两个激波相交,产生了一个高压区域,扰动了连接处上游的边界层,产生了所谓的分离流:边界层从锥体的表面分离,形成“分离区”,此处的压力和热负荷能以千赫兹的频率脉动。激波相交处的下游,当空气受到弓形激波与斜激波混合作用时,形成了剪切层。剪切层冲击锥体表面的这个区域是加热率最高的地方。

双锥的例子说明了为什么预测存在激波-边界层干扰的气流的加热率和压力的均值和脉动是如此困难。想象一下,我们不用双锥,而改用带有控制襟翼的表面,能通过升高和降低控制襟翼来调整飞行器的俯仰。设计师将不得不认真考虑施加到高超声速流的复杂热负荷和机械负荷,从而保证有一个稳健的控制系统。

恶性循环

在设计一个高超声速飞行器时,设计师必须计算气流和组成飞行器的结构之间的反馈。正如这个领域的专家拉维·乔纳(Ravi Chona)在一次私下交流中分享的,“起飞的结构不同于降落的结构”。高超声速气流通常足够强,会让飞行器的表面翼片变形,而且那些变形——即使是几毫米甚至更小数量级的变形,也能影响边界层的演变。图4中的双锥流能够很容易地产生这样一种双向反馈,比如说,如果分离区压力脉动的频率接近相应表面的变形模式的频率。这种不稳定状况的后果,轻则会缩短飞行器结构的寿命,重则会使结构在飞行中途失灵。

缺乏这种频率匹配,施加到飞行器结构上的热负荷和压力负荷,仍然会缩减飞行器的使用寿命并且影响其空气动力学性能,所以必须精确地进行预测,尤其是对于可重复使用的飞行器。即使在完全的湍流边界层,压力和温度的脉动也会使翼片变形,产生激波和流场扩展,加剧温度和压力梯度。所有这些现象都会缩短飞行器的寿命。

试图减轻流-结构反馈的设计师需要做出妥协。翼片更轻便重量更轻的飞行器,其流-结构反馈往往最强烈。正如在传统的亚声速飞机中,机翼更轻的飞机颤振最强烈。但是体积庞大笨重的飞行器很可能遇到性能限制和工程上的局限性,阻碍其进行常规的高超声速飞行。

流-结构反馈的研究作为高超声速学中的一个多学科领域,正蓬勃发展。尖端的高保真的流-结构模拟,正与计算上更便宜的降阶建模方法并行发展。两种途径都与创造性的验证实验珠联璧合,这些验证实验推动我们的能力极限,去检测和测量高速风洞流所施加的翼片偏转和力。

诊断法和地面试验

因为高超声速试飞超级烧钱,我们的大多数经验知识和直觉来自于风洞装置中的地面试验。没有哪个单一的装置是用来模拟高超声速飞行中的所有关键物理变量,所以研究人员依赖各种装置分别研究高速飞行的不同方面。

世界上只有少数风洞——学术界更少——能仿造出高超声速飞行中典型的高滞止焓。(其中一个是加州理工学院的T5超高速激波风洞,拍摄了图4的照片。)在那些风洞装置中的试验时间一般是1毫秒的数量级。那是因为气流是由膨胀的稠密气体从贮气罐的喷管产生的,为了从喷管下游获得现实的空气温度,贮气罐内的温度必须极其高——温度高到足以在几毫秒的时间内开始熔化大多数金属。还有产生高滞止焓流必需的能量,高滞止焓流的横截面要大到足以容纳合理大小的模型,这样的能量一般每次试验只能持续几毫秒。

幸运的是,大多数高超声速流只需不到1毫秒就能绕过典型的试验模型,形成一个差不多的定常激波系统。兆赫频率的相机、温度传感器、压强传感器和其他高速仪器能在那个时间内捕获有用的数据。通过测量一氧化氮排放量,可研究激波层的化学变化。

传统的风洞能忍受时间更长但滞止焓更低的高马赫数流。其中一些风洞能以无间断的模式运行,尽管为了实现这一壮举,需要一个庞大的基础设施。传统的风洞对于研究复杂现象比如湍流的特征是无价之宝,这些复杂现象的特征长度和时间尺度,只能通过相对较长的观测时间收集的统计数据来确定。风洞对于收集经典的空气动力学数据也至关重要,比如力和力矩。在一些实验中,试验模型表面包裹了对温度和压力敏感的涂层,从而获得在空间上连续的测量。

即便我们能把一个高焓风洞的现实的热环境与一个传统风洞的长期观察时间结合起来,依然还存在重复自然的大气扰动模式的挑战。所谓的“静风洞”,专门产生低扰动的流动,近似那些相对平静的状态。静风洞分别配置了相应的设备,来研究边界层转捩机理的复杂细节。在静风洞中的试验时间一般是几秒的数量级。比较静风洞和那些在相似条件下的其他装置中收集的数据,有助于提取出装置自身独特的扰动模式对转捩机理的影响。

建构大气模型

尽管各种各样的风洞让我们可以研究范围广泛的自由流扰动情况下的模型,我们却不能精确地知道那些扰动相比于真实的大气环境如何。关于大气扰动的类型、振幅、频率和概率的准确数据,将为计算流体力学的飞跃发展铺平道路。对扰动增长和传播的高精度模拟的计算框架已经存在,只不过需要正确的初始输入。

然而,这个任务说说容易做起来难。与高超声速流相关的扰动的波长和振幅,可能会小得难以置信。例如,地面试验表明,在穿过迎角为零放置的锥体的高超声速流中,相关的边界层转捩频率范围从100~1 000千赫。对于以6马赫速度在温度介于220~250K的高度飞行的飞行器,与那些频率对应的波长在从毫米到厘米的范围——远比气象研究的千米尺度小得多。

几乎没有研究是测量小尺度的大气扰动,科学家正在研制测量压力、密度和温度的亚厘米脉动的新仪器。测量这些脉动的振幅同样富有挑战性。普渡大学高超声速静风洞最近的测量结果表明,相关的大气压力相对于平均值的脉动振幅很可能在0.05%左右或者更小。探测如此微小的脉动需要发明新的测量技术。

科学家获得当地的大气扰动测量数据后,还需要把这些测量结果与地区和全球的大气模型对接,从而构建出应用范围超出数据采集地的模型。由大气科学家、高速流体力学家、统计学家和仪器专家组成的多学科研究团队要联合起来,共同完成这一壮举。

烧蚀问题

高超声速飞行中另一个多学科的问题是理解烧蚀——暴露于飞行器最热表面的材料的逐渐脱落或分解。本文作者经常被问到这样的问题,为什么我们要费劲去研究烧蚀,当数十年来NASA已经成功让阿波罗飞船和航天飞机以高超声速返回地球。难道我们不知道我们需要知道的一切吗?

如果你考虑一下,那些航天器是在几分钟的时间内穿过大气层,但是高超声速飞机穿过大气层的时间可能是这个的好几倍,你可能会开始理解,为什么高超声速飞行器所需的热防护要求更高。那些出色完成NASA航空航天任务的材料,不见得就能满足飞行时间更长的高超声速飞行的需要。

图5 利用X射线层析成像重建的一种热防护材料样品中的碳纤维的具体图像。样品显示了由于暴露于高温流造成的明显的烧蚀。上下平面显示了模拟的速度u和氧气流过烧蚀样品的流线,是运用直接模拟蒙特卡洛方法计算出来的

为了预测烧蚀,材料科学家需要知道激波层气体的温度、压强、密度和离解率;当接触激波层气体时,哪种防护层或防烧蚀材料会分解;当材料继续与周围的气体混合并相互作用时,会如何变化。过去5年来,对碳材料烧蚀的科学理解——包括用作热防护系统的碳碳化合物,取得了飞跃式进步。

图5提供了一个很好的例子。它展现了一个烧蚀的碳样品的实际的微结构,利用X射线断层扫描进行了重构。环绕微结构的流是通过直接模拟蒙特卡洛方法计算出来的,该方法能用于对稀薄和近稀薄流的建模。这个例子中需要用到这项技术,是因为流的平均自由程与纤维尺寸数量级相近。就在10年前,没有人会想象到能够产生这样的图像。这一能力打开了理解流与已烧蚀和烧蚀中的材料如何相互作用的新路径。

持续成为研究热点

在皮特·奈特创造6.7马赫的飞行纪录之后一年,NASA结束了其开创性的X-15项目,至今已过去将近50年。从那以后,对高超声速飞行的追求在全球持续。很大程度上是多亏了计算和实验,研究人员现在对高速飞行的理解比20世纪60年代时的理解更深了,那时科学家和工程师开始让飞船返回舱返回地球。在创造新的数值解类别和实验方面,一直有稳步的进展——通常与地面试验装置、诊断法和超算能力的提升相一致,让我们得以更加精确地研究和计算以高超声速飞行的物体周围的气流。

高超声速飞行研究一直是并且未来也将继续是跨学科的研究。大气科学家、材料工程师、计算化学家、应用数学家和结构工程师之间的合作对表述正确的问题并找寻答案至关重要。科学家和工程师们很可能还需要发明新型的实验、装置、诊断法和仪器来解决本文列出的科学挑战,而且我们一定还会发现全新的挑战。但是,我们面临的障碍是可以克服的。我们完全有理由相信,常规高超声速飞行时代的到来只不过是个时间问题。

本文作者伊维特·莱瓦(Ivett Leyva)是美国空军科研办公室高速空气动力学项目官员

[资料来源:Physics Today][责任编辑:彦 隐]