钟维兴“窥视者与通灵者”

肖像摄影是让摄影得以自然地接替绘画的艺术题材,而且它虽然借鉴了绘画的审美规范——如摄影史上的拟画摄影运动,但是在与对象相似这点上超过了绘画。在其他的摄影门类中,比如风景、典型场景和静物中,图像与模特本身的相似性从来都不是那么重要,而稍有一点点不像,一张脸所表达的个性,就会和其他的脸混淆。这正是肖像使摄影获得最初的成功,并迎来了第一批伟大摄影师的原因(纳达尔、比松、科尼利厄斯……)。在古典绘画时代,肖像画工艺似乎就为后世摄影印板的真实性奠定了基础。在欣赏某些十七、十八世纪的肖像画时,我们不禁赞叹:这难道不像是照片吗?肖像最初是上流人士专属的——贵族、教士、大臣、士兵、学者,随后逐渐进入寻常百姓家,其中摄影发挥了很大的作用,同时它的用途也变得多样化起来:用作记录(建筑、考古、人种志……)、专业用途(档案)、行政和警用(身份证照、贝蒂荣犯罪人体检测学)、个人和家庭用(社会史——皮埃尔·布迪厄的《作为手段的艺术》)。

在十九世纪,绘画跨越了画像必须与模特盡量相像的藩篱,从此转而把重点放在一种不那么表面化,而是更加“内在”的真实上,并且使用了不同于现实主义和自然主义的其他技法、审美标准和规则。故意画得不像,甚至是画得夸张变形反而能展示出被画者的个性,这种个性是通过放弃对脸型的忠实,也就是放弃对容貌的忠实而得来的。 而当绘画从相像的窠臼中解放出来,更专注于表现不那么明显的真实时,摄影提供了它称为客观的相似度,因为摄影通过物理化学手段来实现的过程中的一部分,似乎并不为摄影师们所知。一开始,摄影似乎还不是一门有着自己特有的敏感性和自己的阐释自由的艺术,而只是一种机械再现可见物的简单技术。此时在摄影和绘画间产生了分歧,这两个学科各自都扩大了这种分歧,而且以毕加索为代表的画家们把肖像画尽其所能地推进到了一个新的层次:在他那里,主观上的不像,极端到了主宰的地步。在摄影中,类似的解构或扭曲图像的尝试(科特兹的《扭曲》,摄影蒙太奇)更多地被当作是造型艺术家开展的研究,而不太被认为是某种摄影专业的探索与实验。要想判断对一张人脸的图像再现的用意和天分,那就无论如何得回到经典照片上:要是不了解曼·雷、布拉塞、伊西斯、洛姬·安德烈为朵拉·玛尔所拍摄的那些同样著名的肖像照,那又如何能分析欣赏毕加索为朵拉·玛尔画的那些著名的肖像画呢?直到二十世纪中期,绘画才从摄影那里得到反哺,重回寻找几乎超现实、或是处于图像和模特之间过度的超自然的相像上:绘画与超写实主义雕塑希望变得比摄影更准确、更抓眼球。我们想起法国艺术家让·欧利维耶·于科洛的素描,他通过用铅笔画上比原冲洗片银盐颗粒更多的点,来对黑白肖像照进行重现、放大。差不多是在同一时间,摄影继展现并彰显了可见表面底下那不可见的深度后——脸或身体的深度,不再继续直接(直接摄影)下去,而是迫使自身那被认为是客观中性的技巧更进一步,从而让光影不再仅仅受到物体表面的敏感度影响,还能被艺术家的敏感度所左右(我个人认为,只存在一种摄影艺术,因此我觉得英文所谓“美术摄影(Fine arts photography)”的提法并不恰当)。

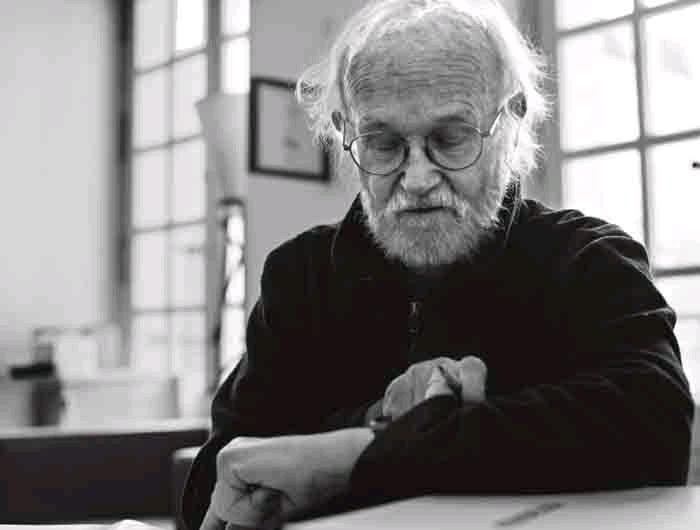

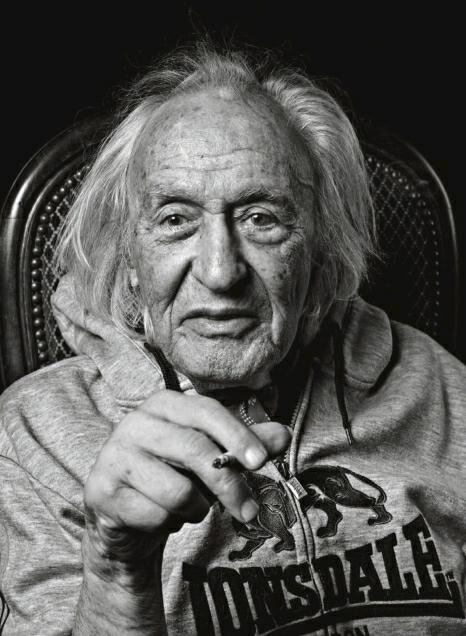

钟维兴的摄影作品,一方面展示出对今日技巧和可拍摄表面的精妙了解,另一方面又表露出在摄影能够呈现的他对于光的敏感度以外的那些东西的那种敏感。摄影师都是窥视者,他搜集并且收集可见的痕迹。而作为通灵者(或是预言家)的摄影师则更少见,他们能把藏在影子里的、未知的、无意识的东西呈现出来。一位摄影师专注于肖像,这已经十分罕见;更罕见的是,他专注于拍摄其他摄影师的肖像。这里面当然还有搜集和收集,但标准则变得越来越受限制。搜集和收集的范围都变小了,摄影师成了专家。当摄影家为不懂摄影的人拍照时,面对面是失衡的:一边,是知道自己想得到什么,以及怎么得到的那一位;另一边,则是知道自己想得到什么样的自我影像,但不知道自己能给出什么影像,以及如何给出的那一位,他懂单纯的摆拍,也就是摆姿势——这常常是造成失望的原因。当摄影师为另一位摄影师拍摄肖像时,双方力量的平衡是不一样的,正如在决斗时,双方势均力敌,即便只有一方拿着武器,即便只有按快门的那位才有最终发言权。

我是在钟维兴前来访问我在法国北部的法国当代视听艺术创作中心时认识他的,当时他由让·吕克·蒙特罗索陪同。实际上,这次探访只是一个借口,一种礼貌,来让他此行的主要目的不至于过于突兀地表现出来:我事先得到了通知,必须让这位中国客人,一位著名的收藏家(也是在他自己的国家将要建立的一座当代摄影博物馆的创办人),但首先是一位摄影师,来拍摄我的肖像照。在钟维兴那里,有着对摄影全然的热情:作为摄影师拍摄照片,为摄影师们拍摄照片,收藏照片,并且创办公开展示的场地……在接受这次访问时,我并没有刻意让自己去适应“洒水壶上洒水”的游戏。另外,这一切难道不是在我的地盘上进行的吗,在这里难道不是我说了算吗?我这些想法,完全是对这位把自己项目的实现作为绝对优先事项的那种方法论上的决心置之不理的结果。当我正准备向我的客人展示我们用于电影、摄影和数字创作的复杂而又强大的人员设施时——这包括拍摄平台、后期制作团队、用于音效创作与混合的礼堂、工作室、放映厅,等等。我听到钟维兴问我,我们这儿有没有一架钢琴。我当时以为他问的是,在这样一个为电影、为设施、为表演艺术创作音乐的场所,是否应该有一架钢琴。我回答他说,我们按照需要租用钢琴(比如说在法国当代视听艺术创作中心的平台上,为南方文献出版社的“音乐剧”丛书中的《岛上歌曲》专辑,录制由男高音歌唱家西蒙·爱德华兹、钢琴家西蒙·雷本斯演唱演奏布里顿、基尔特和沃洛克谱写的一些曲子时,就租用了钢琴,我当时还为这次录制拍摄了照片)。我们从一排很棒的架子鼓面前通过,它们当时被随便放在一个录音的礼堂前,并没有引起钟维兴的注意。他当时脑子里想着其他事情,一些和艺术影像研究中心的业务无关的事情:在他构思的必须把我拍摄进他的作品系列的计划中,我们虽然见面才短短几分钟,他已经决定以音乐家的形象,最好是坐在琴前的钢琴家的形象来表现我。虽然他只知道我作为摄影师和电影艺术家的那部分工作,而且我们周遭也充斥着与这些领域相关的工具,但是他已经进入了另一个不那么明显的视野。我能肯定,是他作为摄影家的敏感——具体到我身上,是要和我一起创作摄影师肖像的计划——才让他得以在我这个人身后,看到了一个魅影般的身份:一位藏在摄影师身后的音乐家。他这样做,完全没有搞错,但是他怎么能猜中,我的整个童年都在为成为职业钢琴家做准备,甚至请了著名的女钢琴演奏家玛格丽特-朗作为老师,作为窥视者的摄影师,这时已然成了通灵的摄影师。我觉得钟维兴本来是要让我们调一架钢琴过来的,但是他却问我们有没有其他的乐器。正好那一天,一位姓陈的中国学生——他对编程和数字界面了如指掌——正在忙着制作能演奏自然乐器的机器人。于是,在钟维兴和陈同学之间,发生了一次用他们的语言进行的简短交流,我觉得这次交流是很有礼貌的,但是摄影师占了上风,那位身兼信息工程师一职的艺术家的工作被中断了,我很快就被邀请坐到了一个中国古筝的前面(机器人当然能比我演得不知道好到哪里去了……)。我进行了模拟的即兴演奏,把我的十指放在这架我完全不懂的乐器的弦上。拍摄过程较为简短,但却使用了精良的技术手段:一位助理按照钟维兴的要求调整灯光,另一位则调控着反光板。当然拍摄的是数码影像。这一天接下来的日程按原计划进行,非常舒心顺利,但是对钟维兴来说,最主要的部分已开始就完成了,这也正合他的心意。我们有时能通过艺术家那无法抑制的创作欲望所形成的权威性那里,看到一位真正的艺术家。我的肖像摄影师得到了他想得到的东西。但对我来说,特别是让我大吃一惊的是,他预见了他这次摄影工作中能看到什么,一种被掩藏的真实,通过他那摄影师的眼睛被揭示了出来。

一段时间以后,当我在意大利与钟维兴重逢时,他正在周游该国,为意大利最著名的摄影师们拍照,他交给我一张非常美的黑白冲洗片作为礼物。在这张照片上,我发现自己正在演奏中国的古筝。我往往对以我自己作为主题(我甚至可以说是受害者……)的摄影肖像感到不快,避之不及,我当时很快就产生了这样一种印象,也就是我眼皮底下的是我青少年时代以来最美的一张肖像照,能有这样一张照片,全靠他那神奇的、能捕捉转瞬即逝美的摄影天才。钟维兴给我的并不是精挑细选、通过Photoshop后期处理得到的、能讨好我的那一幅照片,而是一张严肃的肖像,它既符合我今日的脸型,又接近我早年想成为音乐家的梦想,而这是我放弃这个职业梦想半个多世纪以后发生的事。

在逐一欣赏钟维兴将在巴黎欧洲摄影博物馆展出的美妙肖像摄影作品时——这些作品已在今年5月在巴西展出过了,我很容易地看到,在每张影像中,客观相像的部分和预见梦想的部分,窥视者寻找摄影对什么敏感的工作,以及通灵者对不可见的世界开展的工作和那种敏感。在他的著名摄影师肖像系列中,钟维兴抓住了能揭示一位名人整个人格的那条线索。在这一现象里,更令人惊讶的是,短片中表现的一个人的态度、姿态、表达、噱头,通过不断重复,就能赋予拍摄下来的动作以一种接近于摄影影像的固定感。这些活动的肖像,如同肖像一样,是有关动作的一系列影像。用一笔勾勒出一个生命,用单一活动来把我这个生命,看似琐碎的简单瞬间,通过重复,用强调来描绘出一个人格的光谱:这是光谱图像的另一种形式。在这些摄像短剧中,钟维兴找回了这种直接从摄影衍生而来的艺术的某些秘密,这些秘密存在于电影史前阶段中(迈布里奇、马雷)和最初阶段里——滑稽电影的秘密——从活动、重复、重现、重复同一图案中取乐,得到惊喜,同时也从相像和不像、个人与集体、个别和普遍、消失的与出现的的差距中得到乐趣。