西溪南:徽派风韵的最佳呈现者

志远行天下

西溪南:徽派风韵的最佳呈现者

志远行天下

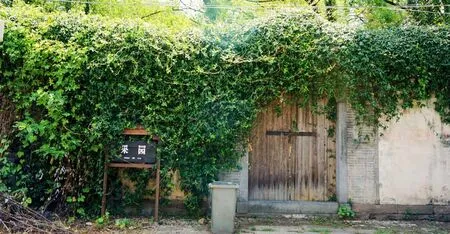

始建于明代的“果园”,内有珍花异木,亭如山石,还有大塘小池,相互穿插映衬,景色十分幽美。相传,此为祝允明、唐寅二人设置规划。至今虽旧容毁损,但遗迹仍然可寻。

去过西递宏村的人,一定会被那些规模宏伟、布局协调、风格清新典雅的独具一格的徽派建筑所吸引。然而,距黄山不远有一座历史悠久的千年古村落,竟藏着一处“徽派建筑鼻祖”的国保单位,却鲜为人知。

这就是位于新安江上游、丰乐河南岸的一座悠悠古村落——西溪南。西溪南是徽州的一个古文化村落,早在明清时期,这里经济活跃,人文荟萃,曾有十大名楼、二十名馆阁、二十四名堂、十大寺庵、十大社屋、十大牌坊、十大名园等名胜。至今保留明代建筑十多处,清代民居100多幢。虽然这里不是人人皆知的景区,但也有不少可参观的景点。明朝的“进士第”、南宋时建的绿绕亭、元朝时期的老屋阁、关公庙,甚至有《金瓶梅》中描述过的地方:果园。

如果说“徽州”更多的是一个文化概念,那这座有着1200多年历史的小村落就是最好的地域性注解之一。时值今日,曾为“歙县首富”的西溪南虽已不复当年衣冠文物盛于江南,文采风流甲于海内之繁荣昌盛,但那些藏于古街老巷深处的园林楼阁却在岁月的风尘中,悄然停驻了漫漫千年时光。

“果园”旁的“旗杆坦”

非常朴素的门楼老宅

即便是新建的民宅,也保持着统一的徽派建筑风格。

古道、老屋、凉亭、小巷,将过客衬托得古色古香,颇有才子佳人的风范。小心地走过横跨丰乐河的长长的石板桥,桥上毫无遮拦,据说洪水时水是漫过桥面的,为便于水流通畅,因此桥两边没有护栏。

大片的枫杨林。这里长着许多高大粗壮的枫杨树,以及一些大大小小的灌木。这里不仅有缓洪作用,更成了一道风景,夏天会是浓荫密布,绿野仙踪之境。如今这片西溪南湿地更是成了当地著名的婚纱摄影外景地。

西溪南的水利文化悠久,尚存五座千年石堨。其中,有江南都江堰之称的雷堨引河水入村,兼顾灌溉和村民用水。

出了老屋阁,紧临着就是绿绕亭。

绿绕亭四周清溪环绕、荷池相映,好一派绿波荡漾之景!

老屋阁巷

西溪南村中的小巷一般不深,高高的墙,古老的青石板路,稍稍潮湿的气候让这里长满了青苔。村中的路一概是青石板铺成,还有很多都是以前的石板。

这里的建筑都是典型的马头墙、粉墙黛瓦,未开发前的西递、宏村或许也是这样子,充满了浓浓的古韵。宅边经常有百年老树,树枝低垂,轻触水面。

全国重点文物保护单位——老屋阁和绿绕亭就位于西溪南村中部。它们既具有唐宋建筑遗风,又保留元明造法的老屋阁淡秀疏朗,被誉为徽州古代建筑的“开山之作”“徽派建筑的鼻祖”。

老屋阁第一进天井

老屋阁楼上厅堂

水渠引河水入内,平时用于村人洗衣、洗菜等。

一些宽绰巷口,还设有“街楼”。楼架在两侧屋墙上,悬跨巷道。空间虽小,却很别致。

徽派建筑是中国传统建筑最重要的流派之一。徽派建筑作为徽文化的重要组成部分,历来为中外建筑大师所推崇,流行于徽州(今黄山市、绩溪县、婺源县)及严州、金华、衢州等浙西地区,以砖、木、石为原料,以木构架为主,梁架多用料硕大,且注重装饰,还广泛采用砖、木、石雕,表现出高超的装饰艺术水平。

老屋阁,又名吴息之宅,建于明代中期,为砖木结构的二层楼房,下层矮,上层高。占地面积342平方米。坐东北,朝西南,五间二进,口字形四合院,通面阔17.7米,通进深19.4米。前进楼下明间为门厅,后进楼下明间为客厅。大门位于中轴线上,天井下中央有石板砌成的水池。住宅正面为水平形高墙,大门用铁皮包镶并建有水磨砖砌成的门罩,厚实庄重,不事雕琢。楼上厅堂宽敞,沿天井四周有一圈齐整的栏板,雕有精美的飞禽走兽和花朵,还设有带扶手的“飞来椅”。楼上房壁均以芦苇编篱,表面敷泥及石灰,紧密牢固。

紧临老屋阁的绿绕亭始建于南宋,亭名出自王安石诗《书湖阴先生壁》:“茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来。”亭中月梁上的彩绘典雅工丽,颇有元代流韵遗风之美。靠于两侧“飞来椅”上环顾亭外,四周清溪环绕,荷池相映,好一派绿波荡漾之景。

2001年11月,在美国友人安思远先生的大力帮助下,老屋阁及绿绕亭全面修复。如今,它们已是西溪南人最引以为傲的“压镇之宝”。

西溪南自明代起,富商大贾代有辈出,掀起了家乡建设的高潮。但是村落的建设与其他徽州古村落有所不同,其在住宅建设上不特别追求门楼的气派和内部装饰的豪华,而是注重营造居住小环境,故私家园林大兴。

在西溪南村,仅历史记载的园林就有十余处,如今大部分园林已成遗址,唯号称西溪南园林之最的“果园”和“野径园”基本保存至今。

如今,西溪南借助创意小镇建设契机,孕育“古镇旅游+创意产业”双轮驱动的复合小镇,将西溪南建设成当代中国人梦想生活的呈现地、中国乡村复兴的典范。越来越多的旅游投资商,看好西溪南未来的旅游价值,纷纷入驻西溪南。未来,西溪南无疑将成为一个独具特色的、与世界对话的村落。

一位老者抬着木箱子,穿过幽深的小巷。

整修过的溪边文院