虚构的世界:明代蜀王朱椿与张三丰交游考

宋立杰

摘 要:朱椿为明代蜀府第一代蜀王,时称贤王;而张三丰是明清时期名望颇高的道士。明清文献记载二人曾有所往来,朱椿亦称张三丰为“吾师”。但关于张三丰本身就存有较大争议。通过阅读署名为蜀王朱椿和张三丰对二人交往事的记载、以及其他人对此事的记载,并将这些记载进行分析与对比,从中发现包括朱椿与张三丰所作的诗歌在内的所有相关的文献记载,在二人交往的时间、地点、互赠诗歌内容等方面都存有疑议与彼此矛盾处。从而可以得出朱椿与张三丰本是无关联的两个历史人物,却被持有不同目的的人捆绑在一起。

关键词:明代 蜀王朱椿 张三丰

中图分类号:I206.2 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2017)04-90-98

朱椿为明代蜀府第一代蜀王,时称贤王;而张三丰是明清时期名望颇高的道士。两个本无关联的历史人物,却被明清时人捆绑在一起,并留下了文字记载。学界对张三丰的研究较多,而对蜀王朱椿的研究则较少,至于二人交游一事,只是被一些研究者当作确有张三丰其人的有力证据,而没有深入的探讨1。张三丰作为一个真实与虚构并存的矛盾人物,明清文献记载他与蜀王朱椿交游一事的真实性,亦需要进行严密考证。鉴于此,本文拟通过对明清文献中关于二人交游事迹记载的整理与分析2,梳理蜀王朱椿与张三丰交游之事的真实面貌,以及他们交游或者是被交游的原因与动机,亦可从侧面考证张三丰是否真有其人。为了行文方便,本文先设置一个大前提,即元末明初确有张三丰其人。

一、张三丰与朱椿的记载与疏漏

翻阅相关文献后,笔者发现署名为张三丰与蜀献王朱椿的诗文共有四篇,包括三首诗歌和一篇赞文:署名为蜀献王朱椿的《张丰像赞》《赠张三丰先生》《送张三丰遨游》,署名为张三丰所作的《题玄天观寄蜀王》1。这些诗文的传世给人一种言之凿凿之感,令我们不得不相信蜀王朱椿与张三丰确有来往。可事实并不如此,因为这些文章的著作权存有争议,而内容则自相矛盾。蜀献王朱椿曾著《惠园集》,但在明后期即已失传,这使我们无法得知其详。而《云水集》据说是张三丰所作,其真实性亦需进一步考证。

《张丰仙像赞》一文,仅就篇名来说,便无法证明他二人曾有过交往,因为此文是以张丰的画像而作;且连名字都遗漏一字,更何谈其他,甚至有可能其文所说的并不是张三丰,而仅是一个名为张丰的人2。同时该文也存有疏漏之处,张三丰劝朱椿随其入道,必然会以一些神奇处引诱朱椿,如年龄、道术等。如在《赠张三丰先生》中,朱椿已称张三丰为“吾师”,而此文却说“吾不知其甲子之几何”,逻辑上是说不通的3。更令人不解的是,《张丰仙像赞》被《张三丰全集》收录,内容差异不大,但题目却为《题三丰仙像赞》,作者也变为蜀惠王4,此人是朱椿的曾孙。《张三丰全集》在清康熙年间由汪锡龄搜集整理而成雏形,至道光年间由李西月定稿,正式刊行,比前述地方志问世要早;且蜀献王朱椿的声望要远高于蜀惠王,而汪锡龄、李西月又身为道教徒,为便于道教传播,必会选声望较大之人,而不是选知名度不高之人作为宣传媒介,此其存疑处之一;同时该篇文章未出现于明朝文献,至清代中期始见于世。《全蜀艺文志》《补续全蜀艺文志》二书旨在搜集四川历代的诗词文章,若《张丰仙像赞》,或者《题三丰仙像赞》果真是朱椿,或者蜀惠王所作,即使此时朱椿和蜀惠王的文集已散失,没有原本,但周复俊、杜应芳距他们在世时间并不久远,且曾在蜀地为官,他们广求历代蜀人或者在游蜀之人的文章,应不会未访寻到此文;何况据称《张丰仙像赞》是被刻在鹤鸣山中的石壁上,而该文章亦不见于清初所编的地方志当中,其真实性当大打折扣。此外,钱谦益、朱彝尊和陈田分别编纂有明朝诗歌汇编,都收录了蜀献王朱椿的诗,其中均未包括上述两首诗,三人集体被遗漏的可能性不大,实际情况当是,他们不是没有发现,而是认为该诗不是朱椿所写,从而不予收录。

《送张三丰遨游》只见于清人汪锡龄编撰的《张三丰全集》中。内容是张三丰告别蜀王朱椿,朱椿作诗以送。其中有言:“赠我治心方”5,应是指张三丰传授了一些处世之法。然观其他文献记载,只有汪锡龄撰写的《见蜀王椿》中提及张三丰传授如何处世之法6。且《见蜀王椿》一文似无真实性可言,下文再详细阐述,如此《送张三丰遨游》的真实性亦不確定。从其内容来看,此诗是与《见蜀王椿》的相关记载相呼应的,不可能在有此诗的情形下,他书俱未有相关记载。该诗前两句“忆昔蓬来阆苑春,欢声未尽海扬尘。恢宏事业无多子,零落亲朋有几人”,似乎为朱椿表达自己的失意之情,第三句为转折,第四句却突然称赞张三丰,似有突兀之感,似不为一首诗,反而像是拼凑之作。且既然“牧牛仙子慕全真”,便不会拒绝张三丰的邀请。而通过第三方文献的记载,我们发现张三丰与朱椿相见的时间在洪武年间,大约在二十四年至三十年左右7,时朱椿二十二至二十九岁,正值意气风发之时,且明太祖对宗室甚为重视,给予了较大的权力,不可能有此种感慨。直至建文帝与明成祖时,才开始陆续限制宗室的权力,一些亲王先后被逮下狱。而从现有关于张三丰与朱椿交游的记载,只有一次,且以后未再有书信往来,故而该诗不可能是朱椿于永乐年间完成的。

《张三丰全集》中收录的《题玄天观寄蜀王》又被周复俊编辑的《全蜀艺文志》收录1,内容一致,而篇名略有不同,后者为《题玄天观》。周复俊活跃于明代中后期,曾担任四川布政使,所著《全蜀艺文志》成书时间要远早于《张三丰全集》。他既已收录该诗,不可能未见“寄蜀王”三字。而从该诗的内容来看,尤其是“宦情于我似鸿毛”一句,更像是针对明太祖与明成祖访求他而作的。明太祖、成祖招揽张三丰,虽多次寻访不见,仍旧赐予其官。张三丰作为方外之士,要象征性地表达一番。而该诗题目所写的“玄天观”的具体位置也尚待考证,因为明代有多个道观名为“玄天观”,据明人李贤等修纂的《明一统志》就记有五处名为“玄天观”的道观,有四处记载了修建时间,其中四川越嶲卫的玄天观是景泰年间修建,贵州的田州和向武州的玄天观为洪武年间所建2。若《题玄天观》是寄给蜀献王朱椿的,那么此处的玄天观应位于贵州,但依据现有文献记载,蜀献王朱椿不曾到过贵州,且田州和向武州距成都较远,在交通不便的情况下,由上述两地寄诗给朱椿似不大可能。此外,这首诗的内容与朱椿的《送张三丰遨游》相呼应,当是在朱椿送别之后,张三丰到了贵州方回应之作,此事不符常理。endprint

从张三丰、朱椿的文献作品中,找不到所需要的真实材料,那么,我们只得转而求其次,从他们身边的人入手,以期获得线索。依据传说,张三丰虽有徒弟,但大部分时间是孤身一人生活,因此不能考订该事。而蜀王朱椿拥有一个较为庞大的生活圈子,终其一生未脱离此环境。但笔者翻阅了蜀府相关人员的文献,亦未曾发现有真实可用的材料。不仅当时的王府官员未记载蜀王朱椿与张三丰交游一事,就连他的子嗣们在著作中也未曾提及此事。朱椿在洪武二十六年九月之前,已有三子,世子业已五岁,姑且以为其年龄较小,不记得此事。但是朱椿会见如此重要的“名人”,并称其为“吾师”,这样一件足以自荣的事情,他难道不会向自己的子嗣们讲述吗?张三丰前往蜀府,如此重大之事,难道不会在蜀府内部口口相传吗?但连上述所提的著作权有争议的《题三丰仙像赞》,丝毫未提蜀王朱椿与张三丰曾有所来往。今存蜀成王朱让栩的文集,也未曾提及张三丰见朱椿一事。另《全蜀艺文志》又录有蜀定园的《过玄天观》3,而该诗亦被收录进《张三丰全集》中,不过题目却为《题玄天观忆丰仙》4,内容未变。我们不能仅凭此诗中的“羽客”“仙人”,便将其与张三丰联系在一起。笔者认为该诗仅仅是表达了蜀定园的失意之情,而“忆丰仙”三字是后人增添的。

除却这些著作权有争议的诗、赞以外,别无它物可以佐证之。蜀王朱椿与张三丰果真相见,蜀府应该保留、搜集张三丰的墨宝,并应有相关的记载。可是蜀府没有张三丰画像,或者类似的物品,就连相传张三丰赠送给朱椿的腰带亦“不知下落”。

二、明清相关文献所载交游事迹及其疏漏

(一)明清相关文献所载交游事迹

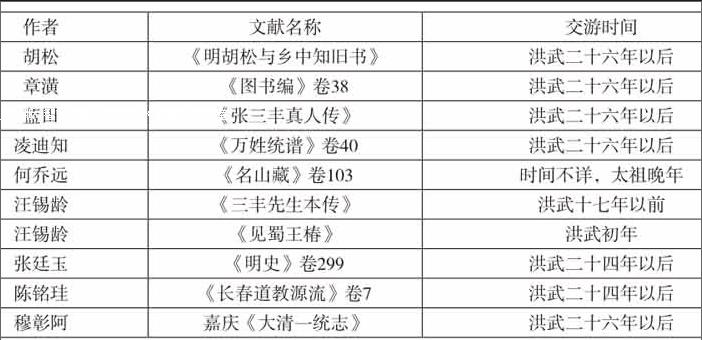

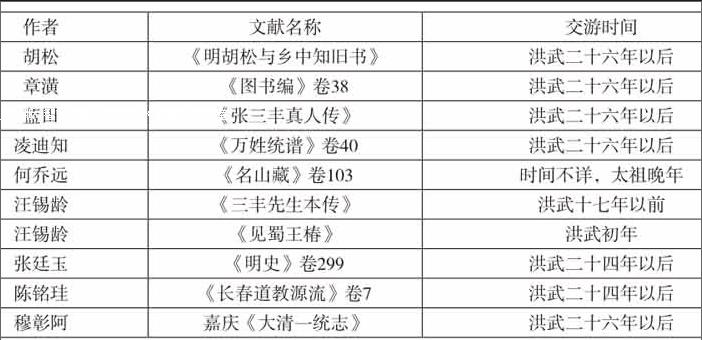

据笔者的不完全统计,明清时期共有14篇文献记载了洪武年间张三丰与蜀献王朱椿相见一事,包括见面时间、地点、情形等。详情见下表:

注:1.笔者按署名作者生平时间为序;2.清人汪锡龄声称曾与张三丰相见,并得其指点,而后遍寻祖师之诗文1。

在这些文献中,关于张三丰与蜀献王朱椿交游一事的叙述有两个版本:一是张三丰应蜀献王朱椿之召,前往蜀府2;二是张三丰主动拜访蜀献王朱椿3。而从数量上看,以第二个版本居多,共有12篇。关于二人具体交往情形,只有署名为杨溥所著的《禅玄显教编》有详细描述:

洪武二十六年九月二十日,自言辞世,留颂而逝,民人杨轨山等置棺敛之,临葬,发视之,三丰复生,后入蜀,见蜀王。王一日宴僚佐,丰出碧根连带枣,献之,又取席上金盏,实土其中,摇落一齿,埋于内,少顷,生一莲,大如盘盂,一叶千色千点,一花几千余,叶光射梁楹,气极清香。宴毕,花灭,复取齿,还入于口。4

而依据这些文献的内容来看,张三丰与蜀王朱椿相处应较为融洽,张三丰在蜀府停留多日,曾参加蜀王朱椿主办的宴席5;并赠送给蜀王朱椿一条铜缐6;即使当时朱椿拒绝与张三丰入山修道之邀请,张三丰仍教朱椿为人处世之法,“藩封虽好,然须志退心虚,乃保无祸”7。而观蜀王朱椿的一生,确实是如此作为,历侍三朝,荣誉满身。不知是朱椿按照张三丰所教导而行,还是后人依此附会。

(二)明清相关文献记载的疏漏与矛盾

1.交游时间的矛盾

从表1中,我们发现文本所载张三丰与朱椿见面时间颇有出入,有明代洪武十七年之前、二十四年以后、二十五年、二十六年以后四种记载。综观这些文献,虽未直接交代二人相见次数,但结合这些文本的上下文,我们可以确定一个事实,即张三丰与蜀王朱椿只相见一次。因而,可见上述文献在时间上自相矛盾。那么,究竟何种记载为真,或者是全为伪?而在这些文献中,无一不将故事发生的地点定在四川,笔者便以此为切入点。

蜀王朱椿与张三丰相见的一个潜在前提是张三丰入蜀,而依据明清文献的记载,我们可以确定张三丰曾多次入蜀,然入蜀不一定见蜀献王朱椿,但見朱椿则必入蜀,二者并不冲突。明清相关文献记载张三丰在元末入蜀,与明初入蜀见蜀王存有一个共同点,即张三丰都是游魂后,再入蜀。张三丰作为一名“活神仙”,当然可以多次死而复生,信徒大多也是相信其死而复生的。但有研究者通过分析《张三丰全集》中的相关诗文,认为张三丰游魂只有一次,且发生在元末1。“游魂”本道教术语,在明清小说与民间传说中,此事屡见不鲜,如八仙之一的铁拐李便曾游魂2。笔者不敢妄断其是非,但不得不说:张三丰不可能每次游魂,都在同一地点——金台观,且由同一个人——杨轨山收敛其遗体,此事似说不通。而作为边缘人物的杨轨山,可能因其无关紧要,为史书所遗漏,我们难详其生平年代和事迹。根据明清文献所载张三丰在一次游魂后,认为杨轨山为人忠厚,便收其为徒,那么之后发生游魂时,杨轨山已是张三丰的徒弟,文献中便不可能再以“县人”“土民”称呼杨轨山。游魂的时间即使是在同一年,其具体日期也相互矛盾,有九月二十日、七月二十日等说,此难道仅仅是文献编撰者的无心之失?还是他们道听途说的版本不同?抑或是文献编撰者根本就不知道时间,而随意编造3?

任自垣所著《张全弌传》被认为是现存最早的张三丰传记,其中记载洪武二十三年以后,张三丰不知所踪4一段历史。另有文献则记载有,张三丰于洪武二十三年后往来于长安与陇西之间,后至甘州张指挥家5;张三丰于洪武二十四年云游甘州,居住在张指挥家达十年之久6。而成书于万历年间的《张仙遗事》明确记载了张三丰于洪武二十五年至建文元年,一直在福泉修仙7。既然不知所踪,或寓居甘州十年之久、或寓居福泉,那么这些记载张三丰于洪武二十四年以后,二十五年,或二十六年以后入蜀的信息便不能成立,至少是相互抵牾的。我们还应考虑一点:张三丰与蜀王朱椿都未曾说明何时相见,他人是如何得知相见时间的?且其信息是从何而来?显然是有人在不断编造张三丰的事迹,又因为是不同的人在编造,从而时间上有所出入,而这些事迹又为文献编撰者所听闻、采用,从而造成了文献记载上的差异。endprint

此外,蜀献王朱椿于洪武二十三年就藩,至其去世,除于洪武二十六年正月赴南京觐见明太祖,在南京闲住两天后便返回成都外,一直在藩地居住。因此在交游时间的记载上,汪锡龄所记的于洪武十七年前相见一说便不能成立。汪锡龄称其所作据是依据张三丰口述,除非是张三丰因年老而记不清年份,但这显然不可能,身为得道之士,如何会有如此低级错误呢?那么《三丰先生本传》的其余记载也是需要推敲的,如著名商人沈万三曾拜张三丰为师,洪武年间,因犯事,被发配云南,又与张三丰相见8等事。

2.文献所述内容的疏漏

从表1中,我们可一览这些文本产生的先后顺序,以杨溥、蒋夔的记载为最早。现今研究者往往以成书时间早晚来判定文献的可靠性,以及相互转引的情况,而在现今论著中,大都又以杨溥、蒋夔来证明张三丰与蜀王朱椿的交游一事的真实性9。因此笔者的分析便以杨、蒋的记载为主,并将其与其他文献互证,论析这些文献所载内容的疏漏。

(1)杨溥与《禅玄显教编》

事情发生之时,杨溥尚在人世。其历侍洪、建、永、洪、宣、正六朝,以常理推之,他的记载应较为可靠。但该书的记载明显存在一些疑点。

第一,前文已述张三丰在宴席上的神异行为,此不重引。该文内容似不能尽信,如“生一莲”“一花几千叶”之类则过于荒诞不经。该书记载的其他僧道,除周颠外,无有如此“神迹”,而周颠的神迹是出自明太祖朱元璋御制,后人大都沿袭之,因此不算是杨溥的原创,而关于张三丰的“神迹”则是杨首创,但随后却没有人转引之。明人任自垣的《张全弌传》和汪锡龄的《三丰先生本传》所载内容亦与《禅玄显教编》中的记载几无相同处。《张全弌传记》中没有提及张全弌曾与蜀王朱椿交游事。《禅玄显教编》中说张三丰是于洪武二十六年以后入蜀见蜀献王,而任自垣所著中则说洪武二十三年以后,张全弌不知所踪。任自垣于永乐九年(1411)担任道录司右正义,曾亲见明成祖大肆访寻张三丰一事,加之其身为道士,自然对张三丰的事跡加以关注,二人去此事都不甚远,为何记载却有较大的差异?相比于杨溥,任自垣应更乐意记载张三丰的神迹,如此,借助国家政权的力量,以方便道教的传布,而在其所作的张三丰传记中,却丝毫不见有甚神异之处。难道是因为此书是要上奏皇帝御览,不便载此“荒诞”之事?汪锡龄声称其文是依据张三丰口述而成,但亦未记载有此神迹。汪锡龄也是一名道教徒,对神异之处无不相信,却也未载其事,原因何在?而其余11篇文献亦都没有载宴席之事。此书作为谈资之物,若早已流传于世,他书应会有相关记载。已有研究者指出,明中期以前,关于张三丰的事迹较为平实,而中后期则渐为神异1。可见如此神异之事不可能产生于明初。

第二,杨溥是明代台阁体成员,文章朴实,雍容大度,其著作应不如此“神异”。而从明清时人所写杨溥的事迹来看,我们只能发现杨溥对儒家经典的“忠心”。杨溥曾被关押达十年,生死不测,然仍读书不已,将儒家经典著作翻阅数遍,且言:“朝闻道,夕死可也。”2其墓志铭中载其:旁而易、诗、礼,兼究地理、医、药、筮之旨3。从各种杨溥传记,笔者没有发现他与僧道人士有密切往来,亦没有沉迷、或欣赏佛、道二教之说;而从后人编纂的《杨文定公诗集》,有两篇是写与僧人,一首涉及神仙之说4,但都无荒诞之言。

第三,今翻阅有关杨溥的个人传记和事迹,笔者未曾找到有史料可证明杨溥著有此书,明清时期的目录类文献较多,如《文渊阁书目》《四库全书总目提要》等,而只有祁承爜的《澹生堂书目》收录该书,但没有注明作者和成书年代。令人疑惑的是:现今所见《禅玄显教编》收录于《丛书集成初编》,而后者是根据稗承本影印,并在开篇右下角已标注“南郡杨溥”四字,文献已自署“南郡杨溥”,为何祁承爜没有标注作者。另祁承爜出生于嘉靖末年,活跃于万历、天启年间,他热衷于藏书,至其晚年,方完成《澹生堂书目》一书的写作。依此,笔者断定《禅玄显教编》的成书当不早于万历初年。是不是存在以下两种可能:一是《澹生堂书目》所录的《禅玄显教编》与我们现今看到的不是同一本书,而是后人附会的,或者其中一些篇章是后人增入;二是杨溥根本没有作此书,是后人署其名。同时成书于正统六年(1441)的《文渊阁书目》,作者杨士奇与杨溥为同僚,共事四朝。《文渊阁书目》收录了明初书目,却未收该书,是否意味着该书成书要晚于正统六年?而杨溥于正统十一年(1446)离世,此时已是高龄,其是否有此精力去广罗材料,完成创作?

2.蒋夔与《张神仙祠堂记》

署名明人蒋夔所撰的《张神仙祠堂记》(以下称蒋文)中也记录了张三丰曾与蜀献王朱椿相见一事5。照碑文所记,该文写于宣德二年(1427),是根据亲自访求张三丰的道士吴伯理记载而成,成文时间较早,据此可靠度应是很大,但蒋文关于张三丰的记载亦不同于他人所述,同时蒋夔的生平事迹未见于史。

第一,蒋文所叙与任自垣所作《张全弌传记》(以下称任文)矛盾之处颇多。蒋文说张三丰是汉代天师之后,而任文说张三丰是汉代张良之后;蒋文说张三丰被金人掳至胡地,遂成沙陀人,而任文却说不知何许人;蒋文说张三丰是金人,而任文没有记载张三丰的生平时间;蒋文声称张三丰名通,字三丰,号玄玄,而任文则称其名全弌,字玄玄,号三丰。蒋文以“世传”为起始,“伯理书其大概若此,余节略而为之记”为尾,叙述张三丰的生平事迹,果真世传的话,任自垣何尝不会听闻和查阅?否则为何会有如此之大的差别?且吴伯理之文未曾留世,我们无法据此便断言蒋文就是按照吴文缩写。蒋文所述张三丰名通,明代中期以前文献未有如是记载,直至陆深的《玉堂漫笔》方持此说。如此文早就问世,其余文献不可能不予参照。另,关于张三丰是金人的观点,明代文献中,直至明中后期问世的《名山藏》与《玉堂漫笔》才持此说,之前并无他书如此记载。另蒋夔与任自垣生平时间相近。

第二,成书稍晚的张文介的《广列仙传》1、王世贞的《列仙传》2、清人编纂的《古今图书集成·博物汇编·神异典》中有关张三丰部分3、《明史·张三丰传》都未有蒋文的印记,也未见署名为杨溥的《禅玄显教编》中张三丰的事迹。三书广为罗列张三丰的事迹,如此重要的文献不可能不关注。《古今图书集成》《明史》都是官方文献,编撰者有足够的精力、财力、人力搜集相关材料,尤其是《古今图书集成·博物汇编·神异典》部分本不是严肃、讲求真实之作,未收入蒋文等,是否间接证明了上述成文较晚呢?endprint

第三,署名为蔡长通所写的《迎仙阁记》4中与蒋文是紧密相连的。但此文没有实质性内容,仅仅提及张三丰生平,而未提张三丰与蜀献王朱椿交游之事,且末有“详见于《祠堂记》”。虽然史载蔡长通为蜀府伴读5,但并不意味着该文真实可靠。令笔者怀疑其真实性的原因与蒋文的一致,即成文年代不详。同时笔者也认为还存在一种可能性,即确有此文,而蒋文遗失,我们现今所见的蒋文是后人依据《迎仙阁记》中的“详见于《祠堂记》”而伪作。

此外,《全蜀艺文志》《补续全蜀艺文志》,嘉靖、万历、康熙、雍正、嘉庆时都曾纂修四川省府县方志,其中皆有《金石志》或《艺文志》,却均不见此文章,而至同治以后方重见于天?若要以遗漏为托词,如此之多的文献同时遗漏蒋文的几率不大。且该文亦未收录于《张三丰全集》。

其余文献的著作权没有疑问。但这并不代表笔者与作者便会相信他们所记载、转述的事情的真实性。当然汪锡龄、陈铭珪应是相信自己所写、所用的内容,因为他们是道教徒,其中夹杂着宗教情感,且一个宣称曾亲受张三丰的指点。至于其他书中关于张三丰的记载本身便存在着矛盾处,如《明一统志》《国朝献征录》《明史》等书中,便是多说并存,文献编撰者应该也是无法判断哪些为真,哪些是假,于是便采取悉数罗列,让读者自明的态度和做法。

三、文本之外的张三丰与蜀献王朱椿交游事

通过前文的阐述,张三丰与蜀献王朱椿交游一事可断定为伪,但我们不能就此简单地将其置于一旁。张三丰与蜀献王朱椿交游之事为明清文献编撰者集体造假之结果,然造假亦不会是无因之果。如同吴晗先生所认为的明人盛传建文帝未死,其目的在于反对成祖及其后继者之政策6;现今学者也多赞成此论,认为明中叶以后出现大量的建文朝史书,以及建文帝流浪之说,是对永乐朝不满7的一种表现。

明清文献中,曾有文献记载宁王朱权“与张三丰、周颠仙味歌酬唱”8;湘王朱柏有诗《赞张真仙诗》,此诗的著作权没有多少争议。但这两类记述都没有流行,明清时人没有将他们与张三丰捆绑在一起。清人郑官应在总结明太祖和明成祖等人访求张三丰未果一事时,曾感慨道:“相逢须有缘”1。既然明太祖、明成祖身居帝王之位都无缘得见,这得需要怎样的缘分,而蜀献王朱椿又为何如此有缘?朱椿是明代蜀藩第一代蜀王,于洪武十一年(1378)被封为蜀王,二十三年就藩,卒于永乐二十一年(1423),谥号为“献”,是明初众多宗室诸王中,唯一一个历侍三朝而安然无恙、荣誉满身的藩王,并被誉为“贤王”2。史载朱椿好学,“执礼法,表里惟一”,在潜心儒学之余,还涉猎佛道之典籍,与僧人来复、释梦观、释大壑,道士张宇初等人来往过密3。

宁王朱权、湘王朱柏与蜀王朱椿都是明代第一代藩王。宁王朱权是一个较有争议藩王。洪武朝,他风光无限,而自永乐朝以降,却处处受困。宁王朱权的“污点”在于靖难之役,为当时尚为燕王的朱棣所挟,抑或是为他的言语所动而南下,这已是对建文帝的不忠;而后又因为明成祖未兑现当初的诺言,封地又改為南昌,又加之备受猜忌,所以“心怀怨望”,这亦是对成祖的不忠。而以后其子嗣朱宸濠又因谋反伏诛,不仅使得宁藩一系绝嗣,也极大地损坏了宁藩之名望4。湘王朱柏文武双全,在政治上也有建树,但是因为建文帝的疑心与发兵围之,选择了自焚,结束了自己的一生5。不知此举是以死证清白,还是确有不轨之心,知己不免而为之,而此间是非不能明了,不过湘藩仅一代便绝嗣,从而没有人为他造势。对比之下,蜀王朱椿是这三人中,结局最好的,亦是被时人广为称赞的,至少表面上如此。蜀王朱椿已有官方定调,同时蜀藩一系延续到明末,此种条件是宁王朱权与湘王朱柏所不可比拟的。

就目前笔者所接触的研究著作而言,仅有黄兆汉对张三丰与蜀献王朱椿相见一事有所论证。他在其著作《明代道士张三丰考》中,论及张三丰与蜀献王相见之事,是这样表述的:“虽然在各种《蜀献王传》都没有记载此事。虽然如此,我们亦不能一定以此为藉口去否定其事。……可能三丰知道献王尊重释、道二教,认为蜀是个大可传教的地方,故到蜀去。三丰见蜀献王的原因,大概是希望得到他的支持吧!就算这不是三丰入蜀的原因,大抵三丰入蜀见献王一事是没有大问题的。”6

对这段文字我们可以从两个层次理解:一是没有充分的资料可以否定蜀献王朱椿与张三丰相见一事,因此张三丰与蜀献王朱椿交游一事还是有可能的,但是亦没有绝对的资料可以证明;二是张三丰拜访蜀献王的原因是想得到后者的支持,以传布道教。蜀王朱椿是明代屈指可数的贤王,而正是“贤明”二字,以及他人的不断造势,从而形成了蜀王朱椿与张三丰捆绑在一起的结局。此举一方面彰显了张三丰的神奇;一方面又借此抬高了蜀王朱椿。

正是看准了蜀献王的社会政治地位,一些文献将他们捆绑在一起。而《题三丰仙像赞》《过玄天观》等题目的变动,便是很好的例证。其次,亦可能是,时人已察觉到上述疏漏,故而对前人已经记载的游魂事进行模糊化处理,即在时间和出场人物上不作具体交代,如《明史·张三丰传》所载:明太祖于二十四年访求张三丰,却没有发现其踪影;后张三丰居金台观,一日自言当死,留颂而逝,县人敛之,不久复生,后入蜀见蜀王7。王圻叙述张君宝(即张三丰)于元末游魂,“从者”收敛遗体8。上述二书将收敛者姓名省略,身份也改为“县人”、“从者”。姚福在这方面走得更远,将游魂的时间与地点,以及民众等事全部省略9。而更多的文献直接忽略了——抑或是没有听闻此说——张三丰与蜀献王相见一事,将张三丰入蜀时间也进行了模糊处理,这种做法当以嘉靖《四川总志》、万历《四川总志》、康熙《四川通志》为代表。上述一些文献编纂者由于自身的精力、官宦经历等因素的限制,大都没有前往四川,而这些地方志的编撰者则大部分是四川地方人士,他们在此事上有着他人不可比拟的优势,却也不曾详载其事。

除此之外,文献编撰者的创作又是因有利可图而为。那些凡是声称,或者被冠以张三丰之徒者,都得到了朝廷的重视,如任自垣、邱云清、孙碧云等;而那些宣称有张三丰遗迹之地,也多成为名胜,游人不绝,武当山也成为道教圣地,历代皇帝大力修筑武当道观。据史书所载,蜀王朱椿平日确实与僧道有所往来,其中不乏有道之士,但其中亦不免有宵小之辈、冒名顶替之流,世间见过张三丰真容的并不多,他们利用蜀王朱椿的好道而产生的盲目心理未必不存在。endprint

史载张三丰谈吐言语专以仁义忠孝为主1。由此可知,张三丰平日所谈不外乎忠孝仁义,而忠孝又是明代帝王竭力推崇的,作为治国之要。再结合前文,明人评价蜀献王朱椿之内容也以其忠孝为主。将以忠孝为座右铭的蜀献王朱椿与张三丰“捆绑”在一起,是否意味着朱椿之贤能?抑或是对当局者的讽刺?尤其是署名为朱椿所作的《赠张三丰先生》中声称张三丰是他的“吾师”,如果真如我们见到的文献所述,朱椿大张旗鼓地宣扬之举,其意是否是为施压于明太祖?如从这个层面来考察此事,我们又何必在意蜀献王朱椿与张三丰之间的来往是否为真。

笔者认为,明清文献中关于张三丰的记载并不是无根之树,可能历史上确有其人,但并不如文献中所述那样神通广大;抑或是有其原型,文献中的张三丰可能是在原型的基础上加工而成,而后其名望越来越高,逐渐演变为传说中的神仙,成为“箭剁式人物”。这种现象在我国古代民间传说体系中屡见不鲜,如吕洞宾和济公。而就朱椿与张三丰交游一事,就目前资料而言,是不足以成立的。更不能以之来证明张三丰的存在。文本作为文字、史料、符号等的载体,当它把后者集聚成一体,便完成了它相应的任务。文本只负责记载所发生的事情,或者是所听说的,甚至是虚构的故事,它无需对此负责。文本的编撰者也只是用文本来将自己的所感、所见、所闻记录下来。至于文本内容的纰漏,当由读者自行处理。

Imaginary World:The Discuss of Relationship between Zhu Chun and Zhang Sanfeng

Song Li jie

Abstract:Zhu Chun was the first prince of Shufu in Ming Dynasty,and he is respected as “Xian Wang”. Zhang Sanfeng was a Taoists who had an extensive popularity among people in Ming and Qing Dynasties. In the documents of Ming and Qing dynasties, theres the friendly intercourse between Zhu Chun and Zhang Sanfeng,and Zhu Chun called Zhang Sanfeng “Master”. After carefulreading,analysing,comparing with all records of the documents of Ming and Qing dynasties, we found anyone who has told stories that differ in many ways from other documents, which contradicted with each other, such as interactive time, exchange poetry, and so on and so forth. Thereby we have come to the conclusions that Zhu Chun and Zhang Sanfeng were historical figures who have no relationship between each other.They were bound together by some intended people who held some special purposes.

Keywords:Zhu Chun;Zhang Sanfeng;Ming Dynasty

責任编辑:林建曾

1 较具有代表性的文章主要有:孟乃昌:《张三丰考》,《武当》1987年第1期,第3-7页;黄兆汉:《明代道士张三丰考》,台北:学生书局,1988年;方春阳:《张三丰全集·前言》,杭州:浙江古籍出版社,1990年,第1页;张华、郑勇华:《试论张三丰的生存时代及其与明初二帝的联系——以<敕建大岳太和山志〉为基础》,《郧阳师范高等专科学校学报》,2009年第5期,第4-7页;佟宝山:《张三丰出生地考》,《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》,2004年第4期,第309-311页;江百龙主编:《武当拳之研究》,北京:北京体育学院出版社,1992年,第20-24页;朱越利:《张三丰其人的有无乃千古之谜》,程恭让主编:《天问:传统文化与现代社会》,南京:江苏人民出版社,2010年,第188-208页;吕旭涛、梁宇坤:《张三丰史迹考》,《学术交流》2014年第5期,第184-188页,等等。

2 综览记载张三丰与蜀献王朱椿交游一事的文献,我们可以将文献分为当事人朱椿与张三丰所述和其他人的记载两种,笔者兹从这两个方面加以阐述张三丰与蜀献王朱椿交游一事。

1 这些诗文分见于[明]张三丰:《题玄天观寄蜀王》,方春阳点校:《张三丰全集》卷七,杭州:浙江古籍出版社,1990年,第212页;[明]朱椿:《赠张三丰先生》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第364页;[明]朱椿:《送张三丰遨游》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第365页;(明)蜀献园:《赠张三丰》,(明)杜应芳:《补续全蜀艺文志》卷十七,续修四库全书第1677册,第113页;(明)朱椿:《张丰仙像赞》,龙显昭、黄海德主编:《巴蜀道教碑文集成》,成都:巴蜀书社,1997年,第187页。《赠张三丰先生》、《赠张三丰》应为一篇,内容相差无几,只是在一些字上略有差异,前者为“……蓬莱……牧牛仙子慕全真。吾师深得留侯术,善养丹田保谷神”,后者为“……蓬来……牧羊仙子暮全真。吾师深得留颜术,善养丹砂保谷神”。

2 针对明清时期关于张三丰的传世与文献较多这一现象,法国学者石秀娜认为有两种可能性:后人(包括我们)把一些事迹都归于张三丰所为,以及把他人认作是张三丰。参见 Anna Seidel:Chang San-feng:A Taoist Immortal of the Ming Dynasty,Wm.T.de Bary,ed.Self and Society in Ming Thought(New York:Columbia University Press,1970),p483-531。endprint

3 [明]朱椿:《张丰仙像赞》,龙显昭、黄海德主编:《巴蜀道教碑文集成》,成都:巴蜀书社,1997年,第187页。

4 [明]蜀惠王:《题三丰仙像赞》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第366-377页。

5 [明]朱椿:《送张三丰遨游》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第365页。

6 [清]汪锡龄:《见蜀王椿》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第331页。

7 明太祖在位三十一年,于三十一年闰五月去世,而前文已述张三丰游魂的具体时间是在七月与九月,故不可能发生于三十一年。

1 [明]张三丰:《题玄天观》,[明]周复俊:《全蜀艺文志》卷十四,明嘉靖刻本,第15页上。

2 [明]李贤:《明一统志卷》七十三《四川行都指挥使司》,明万历刻本,第25页下;同书卷八十五《田州》,第32页下;同书卷八十五《向武州》,第35頁下。

3 [明]明定园:《过玄天观》,[明]周复俊:《全蜀艺文志》卷十四,第15页上。

4 [明]蜀定王:《题玄天观忆丰仙》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第366页。

1 [清]汪锡龄:《三丰祖师全集序》,方春阳校点:《张三丰全集》,第298-299页。

2 参见[明]陆深:《玉堂漫笔》,丛书集成初编,上海:商务印书馆,1936年,第11-14页;[明]蓝田:《张三丰真人传》,[明]焦竑:《国朝献征录》卷一一八,吴相湘主编:《中国史学丛书6》,台北:学生书局,1965年,第5241-5242页。

3 [明]章潢:《图书编》卷三十八《关中风土》,明万历刻本,第17页下。

4 [明]杨溥:《禅玄显教编》,丛书集成初编,上海:商务印书馆,1936年,第15-16页。

5 [明]杨溥:《禅玄显教编》,丛书集成初编,上海:商务印书馆,1936年,第15-16页。

6 [明]姚旅:《露书》卷十《错篇下》,刘彦捷点校,福州:福建人民出版社,2008年,第263页。

7 [清]汪锡龄:《见蜀王椿》,方春阳点校:《张三丰全集》附录一,第331页。

1 江百龙主编:《武当拳之研究》,北京:北京体育学院出版社,1992年,第26页。同时亦有研究者认为张三丰“游魂”说有三种可能性,其一为张三丰故弄玄虚,以神话自己;其二是练卧功;其三是昏倒、或者是假死,其崇拜者故意加以演绎和神话。详见佟宝山、李默、徐翠华:《从懿州走出的道教大师张三丰》,《阜新文史资料》第21辑(内部资料),2005年,第29页。

2 [清]无垢道人:《八仙全传》第二十六回,长沙:岳麓书社,2011年,第165-170页。

3 叙述张三丰于洪武年间游魂的文献成书时间要早于叙述元末游魂的文献,按照顾颉刚先生的“层累地造成中国古史观”之说,后之文献将游魂时间往上推溯,用意应是彰显张三丰的神异之处与得道之早。

4 [明]任自垣:《太岳太和山志》卷五《张全弌传》,《藏外道书》第32册,成都:巴蜀书社,1994年,第923-924页。

5 嘉靖《辽东志》卷六,续修四库全书第646册,第649页;[明]蓝田:《张三丰真人传》,[明]焦竑:《国朝献征录》卷一一八,第5241页。

6 乾隆《甘肃通志》卷四十一,南京:江苏广陵古籍刻印社,1989年,第367页。另蔡副全认为,张三丰确实在洪武二十三年以后,活跃于陇南一带,见蔡副全:《张三丰、胡濙陇南踪迹考》,《世界宗教研究》,2016年第1期,第92-99页。

7 参见王永祥、周津林、王永明:《<福泉历史文化精粹>节选(连载·5)》,《电影评介》2011年第4期,第108-110页。在此之前,便有张三丰在福泉修炼一说。而《张仙遗事》一书可为集大成者,此后,贵州地方志多持此说。参见王永祥:《福泉“三丰文化”研究初探》,《电影评介》2011年第4期,第98-100页。且在贵州福泉有大量的关于张三丰的传说与遗迹,参见蒋娟:《张三丰传说的本土化研究——以贵州地区的传说为例》,《青海社会科学》2015年第3期,第163-169页。

8 据顾诚先生考证,沈万三在元末便已去世,见氏著:《沈万三及其家族事迹考》,《明朝没有沈万三——顾诚文史札记》,北京:光明日报出版社,2012年,第8页。高寿仙通过对照多种文献,认为沈万三很有可能活到明朝初年,但又指出此为“假说性的判断”,参见氏著:《明朝有没有沈万三——沈万三及其后裔考辨》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第3期,第23-36页。

9 江百龙主编:《武当拳之研究》,第6页。

1 姜守城:《张三丰宝鸡行迹考》,《东方论坛》2008年第2期,第94-99页。

2 [明]陈建:《皇明通纪法传全录》卷十六《文皇帝纪》,明崇祯九年刻本,第18页下。

3 《湖北石首市杨溥墓》,《江汉考古》1997年第3期,第45-51页。

4 参见[明]杨溥:《杨文定公诗集》,续修四库全书第1326册,第476、477、514页。

5 [明]蒋夔:《张神仙祠堂记》,龙显昭、黄海德主编:《巴蜀道教碑文集成》,第190页。

1 [明]张文介:《广列仙传》卷七《张三丰传》,藏外道书第18册,成都:巴蜀书社,1992年,第592页。

2 [明]王世贞:《列仙传》卷八《张三丰传》,台北:伟文图书出版社有限公司,1977年,第285页。

3 [清]陈梦雷:《古今图书集成·博物汇编·神异典》卷二五六《张三丰》,《古今图书集成》第509册,北京:中华书局第61页上-62页上。

4 [明]蔡长通:《迎仙阁记》,龙显昭、黄海德主编:《巴蜀道教碑文集成》,第191页。

5 嘉靖《四川总志》卷一《藩封志》,北京图书馆古籍珍本丛刊第42册,北京:书目文献出版社,1988年,第23页。

6 吴晗:《明史简述》,北京:中华书局,2005年,第133-136页。

7 参见〔美〕牟复礼、〔英〕崔瑞德编:《剑桥明代中国史》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第200-201页;吴德义:《试论建文史学》,《西北师范大学学报(社会科学版)》,2010年第2期,第36-42页。

8 [清]金桂馨:《逍遥山万寿宫志》卷五《净明朱真人传》,清光绪四年江右铁柱宫刻本,第44页下。

1 [清]郑官应:《罗浮偫鹤山人诗草》外集《游庐山读明太祖石刻周颠仙传》,清宣统元年铅印本,第15页上。

2 参见[明]何乔远:《名山藏》卷三十七《蜀王传》,北京:北京大学出版社,1993年,第2044页;[清]查继佐:《罪惟录》列传卷四《蜀献王椿传》,杭州:浙江古籍出版社,1986年,第1203页。

3《明太宗实录》卷二五七,永乐二十一年三月戊申,第2375-2376页。

4 [清]张廷玉等:《明史》卷一一七《朱权传》,北京:中华书局,1974年,第3591-3593页

5 [清]张廷玉等:《明史》卷一一七《朱柏传》,第3581页。

6 黄兆汉:《明代道士张三丰考》,第47-48页。

7 [清]张廷玉等:《明史》卷二九九《张三丰传》,第7641页。

8 [明]王圻:《续文献通考》卷二四三,续修四库全书第766册,第3页。

9 [明]姚福:《清溪暇笔》,北京:中华书局,1991年,第5页。

1 参见嘉靖《辽东志》卷六《人物志》,第649页;[明]蓝田:《张三丰真人传》,[明]焦竑:《国朝献征录》卷一一八,第5241页;[清]傅维麟:《明书》卷一六〇《张君宝传》,第364-365页。endprint