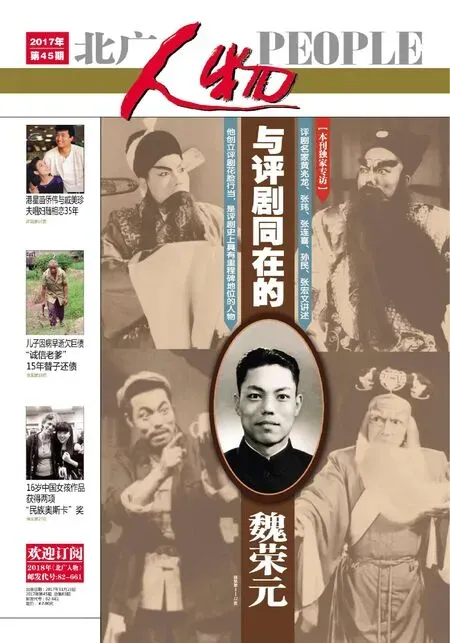

魏荣元是评剧创新的大功臣

1953年,他在《秦香莲》中成功塑造了评剧的包拯形象,评剧花脸行当的创立,改变了评剧“半台戏”的局面,魏派声腔越调的成功,为评剧花脸、老生的发展打通了大门。

魏荣元是评剧创新的大功臣

“满街争唱‘与驸马’,三饰包拯众人夸。钟离、庞涓犹在耳,艺深德高誉中华”,这是评剧音乐家黄兆龙对于前辈恩师魏荣元的简洁评述。

上世纪五六十年代是评剧艺术承前启后的时代,魏荣元对于评剧艺术的革新和创造是具有历史性飞跃意义的,同时他在广大评剧戏迷中的影响也是深远且广泛的,正如已故戏剧大家胡沙先生在纪念魏荣元时曾说的:“他的唱腔既是创新的,旋律性很强的,好听的,又是评剧风格的,他的唱腔语言性强,使观众听起来既熟悉又新鲜。”

黄兆龙:“

魏荣元不仅是评剧大师,而且是一位改变评剧历史的人物。”魏先生出生在河北省唐山市丰润县紫草坞村。他家境贫寒,自幼学戏。在小戏班演戏,他发烧四十度,还被班主逼着演出,从三张桌子上翻下来,人落在台上已昏死过去。为了生计,他曾拿把二胡走街串户沿路卖唱。生活的艰辛迫使他博学,吹拉弹唱无一不能,梆子皮黄曲艺大鼓无一不会。深厚的艺术积淀,博学的戏曲知识,奠定了魏荣元日后腾飞的艺术基础。在旧社会他唱戏一直不那么得志,因为他的嗓子状况唱小生不太合适。他自己也这样说:“我长得黑不溜秋的,又是大嘴叉,哪个旦角愿意让我来唱小生啊?”因为那时评剧就是小旦、小生、小花脸,没有别的行当。过去评剧“三小”的时代,魏先生可以说是无用武之地。

1953年,他在《秦香莲》中成功创造了评剧的包拯形象,评剧花脸行当的创立,改变了评剧“半台戏”的局面,魏派声腔越调的成功,为评剧花脸、老生的发展打通了大门。

魏荣元创造出了一个新行当,这就是评剧花脸,是他为评剧注入了新的活力。评剧原来缺少花脸的行当,魏荣元在音乐工作者的帮助下,将原来与女演员同度的唱法降低四度,创造了著名的“越调”唱法,扩大了男声音域,他进而把京剧花脸的鼻音和喉音与评剧的吐字发音结合起来,在《秦香莲》中成功塑造了包公的音乐形象,确立了评剧花脸行当,并从此创立了魏派演唱艺术,为评剧男角在舞台上崛起以及评剧表现题材的拓展作出了重要的贡献,是评剧史上具有里程碑地位的人物。而且,他还完善了评剧的另一个行当——老生,他在评剧《朱痕记》中成功创作了老生行当的唱腔,为未来老生行当发展奠定了坚实的基础和方向,并且成就了后来成为一代评剧名家的著名演员马泰。如果把马泰先生对评剧的贡献比作一条宽阔的河,那么,魏荣元先生对评剧男腔的创新则如同这条河的源头。

张连喜:

在评剧百年历史之中,魏荣元堪称沧海中的一股劲浪,推动了评剧的发展进程,为使评剧开创高层次的崭新局面做出了巨大的贡献。作为魏荣元老师的学生,我跟随他学艺十几年,深感老师德艺双馨,其艺已登顶,其人真善美。在艺术界里,凡提起魏荣元老师者,无不称道,其艺术、人品的影响力,超出一般,让我们这些学生有永远学不完的东西,而魏荣元老师教授的艺术又使我们享用终生。魏荣元老师在艺术上始终不断追求与探索,做人方面他宽容大度,正是由于有了这种精神,才使魏荣元老师在自己艺术生涯的进取当中成为一代评剧艺术的巨匠。评剧花脸行当的突破是在1953年排演《秦香莲》中取得的。魏荣元在塑造包拯这一人物时,运用评剧的越调唱法解决了声音及音域问题。他以评剧的小生二六板为基础,吸收京剧、河北梆子的音调设计了包拯的唱腔,借鉴京剧铜锤花脸的发声方法,完美地塑造了包公的音乐形象。“与驸马打坐开封堂上”这一优秀唱段在戏曲界产生了较大的影响,有的地方剧种对此赞叹不已,他们感叹:“我们就没有魏荣元这样一个人,我们的花脸到现在还没解决好。”

张玮:

我有幸和魏荣元这样一位评剧艺术家合作了12年之久,在创作不同题材的14出戏里,我们共同度过了难忘的苦和乐,特别是他对评剧院的剧目、人才、前景的谈话,深深感动过我,也鞭策过我。魏荣元是一位酷爱评剧、与时俱进的评剧革新者,是建立评剧花脸行当的第一个大功臣。魏荣元有四个第一:他第一个喊出了“我拥护排一个评剧的《秦香莲》,我要演老包,再不唱京剧、梆子腔了,我要唱评剧。”他又是第一个唱响了评剧《秦香莲》的老包花脸行当,得到了观众的欢迎、同行的认可、专家的赞许;他更是第一个完成了评剧系列的老包三出戏——《秦香莲》、《包公三勘蝴蝶梦》、《包公赔情》,实现了对老包人物的全面塑造;他还是第一个成功在评剧各类剧目中塑造了各样人物形象的演员,其代表性剧目有:传统戏《朱痕记》中的朱春登,新编历史故事戏《钟离剑》中有着爱国情怀的铸剑老人,现代戏《金沙江畔》中的一位老汉,《野火春风斗古城》中游击队的梁队长,《夺印》中的老农民陈有才,《南海长城》中的渔民老伯,以及《向阳商店》中的商店党支部书记,最后还演出了根据北京市清洁工人时传祥先进事迹改编的《一杯茶》,他在戏里扮演清洁工人李祥。他更是一位奇才,是评剧声腔的设计者。他完美地设计了《朱痕记》中的“祭母”和“祭妻”两段唱腔和《一杯茶》里的一段李祥忆苦的唱腔等等,所有这些唱腔到现在都是很流行的。

孙民:

1949年后,评剧以她鲜明的时代性、表现社会生活的及时性以及广泛的群众性受到中央文化部门的重视。在北京,中央宣传部为中国评剧院的成立制定了以现代戏为主的示范性剧院的方针。为了完成这个方针任务,“全面地、艺术地表现当代社会生活”这个重要的课题摆在了评剧院面前。然而,就评剧自身现状来讲,完成这样的任务是难以胜任的。首先遇到的问题是行当不全,尤其是男角行当,男声唱腔是薄弱的环节,要表现好当代新生活、新人物,就必须为评剧创造表现这些内容的手段,弥补评剧表演艺术中欠缺、薄弱的方面。社会生活的需要、观众的需要、表现题材的需要推动着评剧一次新的革新高潮,加上中国评剧院聚集了大批优秀的评剧艺人和中央宣传部为之配备的大批搞艺术的知识分子这一重要的条件,因此,一次“革新发展评剧唱腔,尤其是男声唱腔,创立、建立评剧行当、扩大评剧表现题材”的革新创造的高潮在新的历史时期开始形成了。这次高潮以男声唱腔的革新、创造为先导,以新创的花脸行当、完善发展的老生行当为手段,以其在包括包公戏为主的古装袍带戏中的尝试和在现代戏中的推广而改变了男演员几十年的从属地位,使男演员稳固地登上了主演的地位,达到了扩大评剧表现题材的目的,从而使评剧具备了表现新生活、新人物的能力和手段。就剧种历史的发展讲,评剧的这次变革使评剧从此摆脱了“三小戏”、“半台戏”的局面,扭转了只能以女演员为主的状况,跳出了男情女爱、家长里短的题材表现范围,从而完成了评剧由小剧种向大剧种的实质性飞跃。这是评剧历史上的一次重大转折,经过了这次转折,评剧面貌从此焕然一新。