微生物学实验教学模式的探索

陈明霞

摘要:为了培养高素质的创新型人才,根据本校现有的条件,在传统实验项目的设置及进程安排上进行创新,将验证性的实验引导为探索性的创新型实验,运用多媒体及网络丰富了教学形式,采用多种考核方式,探索一条符合我校现有教学实情的微生物学实验教学模式。

关键词:微生物学;实验教学;教学改革

中图分类号:G482 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)46-0252-02

微生物学是一门重要的实验科学,微生物学及微生物学实验方法已广泛应用在现代生物学各个领域及生产实践中,如分子生物学、细胞生物学、基因工程、发酵工业、医药工业等[1]。微生物学实验是我校生物相关专业的专业基础课程,通过这门课程的学习,使学生加深、理解和巩固课堂所学微生物学理论知识;掌握微生物研究的基本方法和技术。

随着时代的进步,对人才培养的要求越来越高。为了培养符合社会需求的合格人才,全国许多高校都在积极探索微生物学实验的教育教学新模式[2-15],为我们提供了宝贵的经验。根据我校的实际状况,在经费、课时及教学内容有限的情况下,为了提高微生物学实验的教学效果,增加实验的有趣性、探索性,培养学生的积极主动性和综合能力,我们对微生物学实验的教学模式进行了以下几方面的探索。经过8年的尝试和改进,已形成一套较为系统的教学模式。

一、实验教学的指导思想

在专业规范的前提下,尽可能让学生轻松愉快地进入微生物世界,体会微生物的神奇与美好,将传统的验证性实验设计成研究性的探索实验,将创新与开放的思想贯穿整个教学过程。提倡学生自主思考,自由发挥,培养出具有创新精神的高素质复合型人才。

二、实验项目的设计

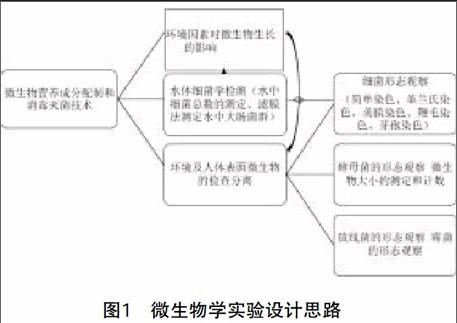

实验项目的设置如表1所示。由于课时及经费的限制,我们在实验项目的选择上仍然专注于传统的微生物学实验,注重基础技能的培训,同时也开设了大型的综合性实验。但是实验项目存在如下问题:①缺乏系统性,各项目之间独立存在,零零散散,不利于培养学生的综合应用能力和全局观。②主要是验证性实验,缺乏探索性,不利于培养学生的兴趣。③理论和实践或科研未能有效协调统一,学生只是掌握技术,并未能明确其用途,缺乏成就感。为了解决上述問题,我们对实验项目进行了系统安排设计(图1)。对每次实验课的内容及相关的指导思想和创新处进行了认真的布置,具体如下:

第一次课程完成实验1和实验2内容,端正实验态度,规范实验操作,培养良好习惯,引导探知微生物世界的兴趣,掌握基本的探索技术和渠道,让学生明确获取及培养微生物的基本途径,并带回培养基,自主设计或结合老师的教育科研项目,进行后续实验。

第二次课程完成实验3和实验4内容,引导学生自主设计实验主题或根据教师的科研项目设计实验,比如:洗手前后细菌菌群的变化、纸币上的细菌、室内外空气细菌组成的差异、产蛋白酶细菌的分离等等。利用第一次课程制备的培养基分离身边不同环境的微生物,实时观察记录,并自主挑选感兴趣的菌株进行显微观察。将验证实验变为创新探索的综合性实验,增加学生与微生物直接接触的时间,提高学生的学习兴趣、参与度及创新性。

第三次课程完成实验5,结合科研的实际应用,利用混合涂片进行革兰氏染色,可以有效判断染色是否成功。染色除了标准菌株外还选用学生第二次课上自主分离的未知菌株,学以致用,对细菌进行革兰氏染色鉴定,使得实验具有一定探索性及自主性,有利于激发学生的兴趣及自豪感。

第四次课程完成实验6,强调实验的难度,引入班级之间的竞争,激发兴趣,促使学生更为积极且认真地完成实验内容。染色除了标准菌株外还选用学生第二次课上自主分离的运动性强的和可能产荚膜的未知菌株,引导学生根据菌落形态判断细菌的特殊结构(鞭毛和荚膜),激发学生的兴趣及自豪感。

第五次课程完成实验7,除了观察永久制片以外,引入未知菌种(学生第二次课上自主分离的霉菌菌株),由学生制片并观察鉴定菌株可能的类型,激发学习兴趣,学以致用,具有一定的探索性。

第六次课程完成实验8,强调规范操作的重要性,学习死活细胞的区分。采用学生第二次课上自主分离的未知酵母菌株。

第七次课程完成实验9和实验10,综合性实验,包括实验方案的设计,人员的分工,样品的采集及处理,培养基的配制,样品的检测,细菌的培养及结果的统计分析,监测或评价报告的撰写。该实验以完成环境监测项目的形式,以班级为单位,对所指定的水域进行环境微生物评价。能有效培养学生的综合能力。

第八次课程完成实验11,明确各类环境因素对微生物生长的影响。并学以致用,自主设计实验,探索未知细菌(第二次课及第七次课中学生分离的细菌)的抑菌性能。将验证性实验引导成探索研发性实验。

整个实验进程及安排力求兼顾综合性、探索性、系统性及应用性,构成一个彼此相关连的有机整体。

三、丰富多样的教学方式

在传统教学方式基础上,我们结合多媒体教学及网络社交软件,将课堂延伸至课后,加强师生交流与讨论,实时反馈沟通,有效提高教学效果。

(1)利用多媒体讲授,介绍实验背景、操作要点及相关的要求。使得讲述更为清晰准确,内容更加丰富,形式更为生动有趣。

(2)教师示范,并强调操作要点,严格要求,追求操作技能规范化。

(3)学生自己练习操作,提出问题,教师指导并及时纠正。

(4)根据实验过程出现的问题,引导学生思考、讨论,并分享实验经验、实验心得,做到学以致用。

(5)创建年级qq交流群,学生可在平台上分享各类相关资料及实验结果,有问题可以随时咨询;老师利用该平台辅助点评作业,并反馈实验存在的问题。

四、考核方式

考核方式包括平时的表现(60%)和期末考试成绩(40%)。平时表现包括出勤情况、卫生和行为习惯、实验进程中的状态及态度和实验报告四大部分,提高平时成绩所占的比例,以此督促学生养成良好的科学习惯,重视每次进实验室的机会。同时我们未放弃期末考试这种有效的复习形式。经过一学期的分散学习,可利用期末考试的形式督促学生进行系统复习,进一步巩固所学知识并形成对微生物学实验的整体认知体系,学以致用,能完成综合的实验设计题目。

五、结语

以上是8年来,我校对生物相关专业微生物学实验教学模式的几点探索和尝试。在有限的条件下,取得了良好的效果,大大提高了学生的积极主动性,在夯实基础实验技能的前提下,培养学生的创造性、创新性,激发学生探索学习微生物的热情及兴趣,养成了良好的科学素养,深受师生好评。

参考文献:

[1]沈萍,陈向东.微生物学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006.

[2]陈献忠,樊游,沈微.基于学科交叉融合的微生物学实验教学改革探索[J].教育教学论坛,2016,(47):108-110.