对农业院校学生生源及在校教育相关问题的思考

刘占军

摘要:农业院校生源相对不足且波动性大,其在校教育亦值得关注。为促进农业院校招生和满足国家农业发展的人才培养需求,针对当前存在问题分析其原因,提出改善对策,为加快争创世界一流农业大学步伐提供参考。

关键词:农业院校;学生生源;在校教育;文化素质

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)46-0021-02

随着我國经济发展,农业的国民经济基础地位日益凸显。近年来国家对农业科研经费投入及惠农政策方面均有大幅度的改善。农业高等院校担负着培养符合国家农业发展需求的重要任务,但当前农业高校生源及在校教育等方面仍存在着一些值得我们关注和思考的问题。

一、学生生源

学生生源体现在数量和质量两个方面。农科院校学生是大学生群体的重要组成部分,但其生源数量不足与质量偏低并存。

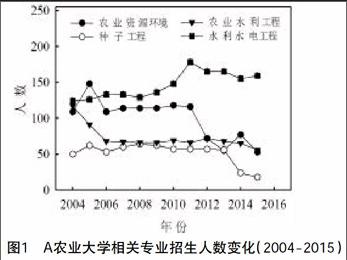

1.具体表现:(1)第一志愿报考率低。刘洪彬等(2017)对S农业大学学生调查发现,约60%是通过志愿调剂的方式录取;(2)录取分数整体偏低;(3)涉农专业招生人数呈逐年递减。如图1所示,A农业大学农业资源环境和种子工程两个农科类专业招生人数近年来下降明显;工科类农业水利工程招生人数也呈下降趋势,而水利水电工程专业人数整体偏高且呈上升趋势;(4)学生文化素质薄弱。

2.原因分析:(1)社会偏见。“脏、累”是老一辈以及现代年轻人对农业的普遍看法,社会上存在涉农就是没出息,脱离农村进入城市才算出人头地的偏见。某些农业院校,如西北农林科技大学、山西农业大学等地理位置偏僻,与现代人追求的大城市差距甚大。因此,考生在高考志愿填报时会受此影响,使得农业院校不受广大考生青睐。(2)高校扩招及其宽松的招生政策。据统计,我国普通高校招生在近十年人数约增长6倍,国内名校再度成为更多考生的关注对象。由于行业就业形势差别,许多高考失利及有一定学习基础的考生宁可选择复读也不愿去农业院校就读。此外,高校扩招使得大学生不再是广为传颂的“天之骄子”,个别负面现象和向“钱”看齐的浮躁社会心态让一些人形成“读书无用论”的观念,生源相对紧缺的农业院校招生再次面临挑战。(3)招生宣传不到位。高等院校招生“酒香不怕巷子深”的时代已成为历史,因此做好高校招生宣传工作对提高学校知名度和生源质量至关重要。农业院校网页建设与管理相对薄弱,加之名气低,宣传力度小,学校知名度大打折扣。例如本人参与项目调研时,陕西省一些区域对西北农林科技大学都是知之甚少,甚至有的农户未听过该校名字。可见农科院校宣传力度有待于进一步加强。(4)文化素质薄弱。农科院校生源结构表明,多数学生来自经济较为落后区域,且以农村居多,学生知识面相对较窄,思维不活跃;再者我国应试教育下学生学习很大程度上围绕考试内容展开,心理负担重,自信心及应变能力较差。

3.对策建议。(1)加大宣传力度。招生宣传是吸引考生和扩大学校影响力的重要方式,对农业院校尤为重要。具体措施:建立招生宣传工作小组,由知名教授、青年教师和学生共同参与,通过定点区域宣讲等方式,建立生源基地;通过电视、报刊等媒体对学校概况、特色和优势进行宣传,扩大农业院校信息覆盖范围,奠定社会基础;通过学生暑假夏令营等活动,实施“走出去”和“请进来”相结合,让家长和学生对农业院校有更多的了解和认识。(2)提高自身实力。国家农业科研经费投入不断加大,农业院校应该不断加强自身教学水平和科研能力提升。一方面,通过教师教学技能培训提高教师教学业务水平;另一方面,加大人才引进力度,做好人才培养及人才引进工作,切实做到人才能引、能留、能发展。学生教育和科研能力协调发展,增强学校竞争力,营造良好社会形象。

二、在校教育

农科院校教师水平及学风建设仍有很大提升空间。

1.主要表现:(1)新进教师直接上讲台,缺乏岗前教学培训;(2)学生专业兴趣不高,缺乏专业自信和认同感。

2.原因分析:(1)学校主管部门监督不力。新进教师一般是具有较强科研能力的博士研究生,进入高校角色转变需要一个过程;虽有规章制度要求学习1年后才能正式讲课,但主管部门对各学院工作监管松懈,新教工往往一入职便直接从事一线教学工作,影响授课水平。(2)专业自信心不足。各农业院校实力水平参差不齐,由于自身水平限制等因素导致学生专业自信心不足;另外,当今大学生信息获取渠道方式的多样化与任课老师及学生导师在授课时传递信息的固化与老套之间的矛盾,影响学生学习兴趣,专业认同感不强。

3.对策建议。(1)认真做好新近教师岗前培训工作;严格执行学校规定的听课一年才能从事一线教学

工作的规定;定期开展青年教师的讲课督导工作,通过举行青年教师教课比赛等活动,增强青年教师的教学参与性和积极性。(2)做好专业教育,充分认识自己的专业特点,增强专业认同感,逐步培养学生自信心及创造能力;任课老师要不断学习,增强自身专业技能水平,树立良好的专业模范。此外,还要加强学生思想、学习和生活的辅导工作。(3)开展农业生产实习,重视实践教学,丰富学生知识面,提高思考和解决问题的能力;完善专业课程考试制度,根据课程特点实行开闭卷相结合以及考教分离等考试方式。此外,要切实严肃考试纪律。大学不仅学习科学文化知识,更要注重学生的人格培养。严肃考纪,营造气正风清、公平正义的校园文化对农业院校学风建设、学生人生观和价值观塑造以及国家三农事业发展意义深远。

我国是农业大国,立足我国农业发展需求,紧紧围绕培养什么人、如何培养人以及为谁培养人这一根本问题,不断完善农科院校招生、教育、教学全过程,以农为本,瞄准国际前沿,注重教学与科研紧密结合,争创世界一流农业大学。

参考文献:

[1]刘洪彬,王洪来,高爽.农业院校本科生生源质量存在的问题、原因及对策研究[J].高等农业教育,2017,1(1):79-83.

[2]邵志国,李静,赵云昌.影响地方农业院校生源波动的原因及对策[J].吉林省经济管理干部学院学报,2016,162(2):69-70.

[3]王吉秀,王玉敏,祖艳群,王良.高等农业院校学风问题的实证分析与建议[J].云南农业大学学报,2017,11(1):92-96.

[4]蔚晓庆,司懿敏,刘金福.人才培养质量视角下高等农业院校课程考试模式改革研究——以天津农学院为例[J].教育教学论坛,2016,24(6):133-134.

[5]于天红.对农科大学生文化素质问题的思考[J].吉林农业大学学报,1997,19(增刊):260-263.