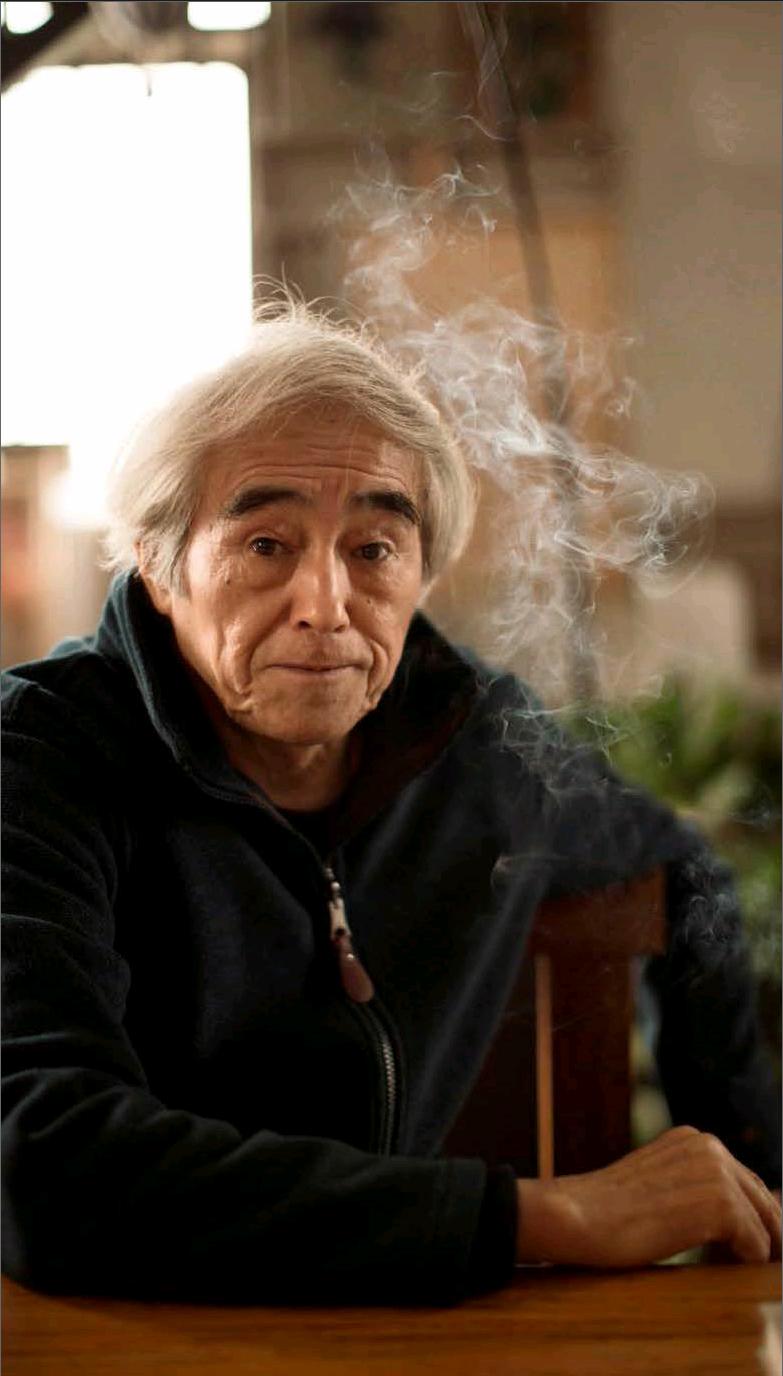

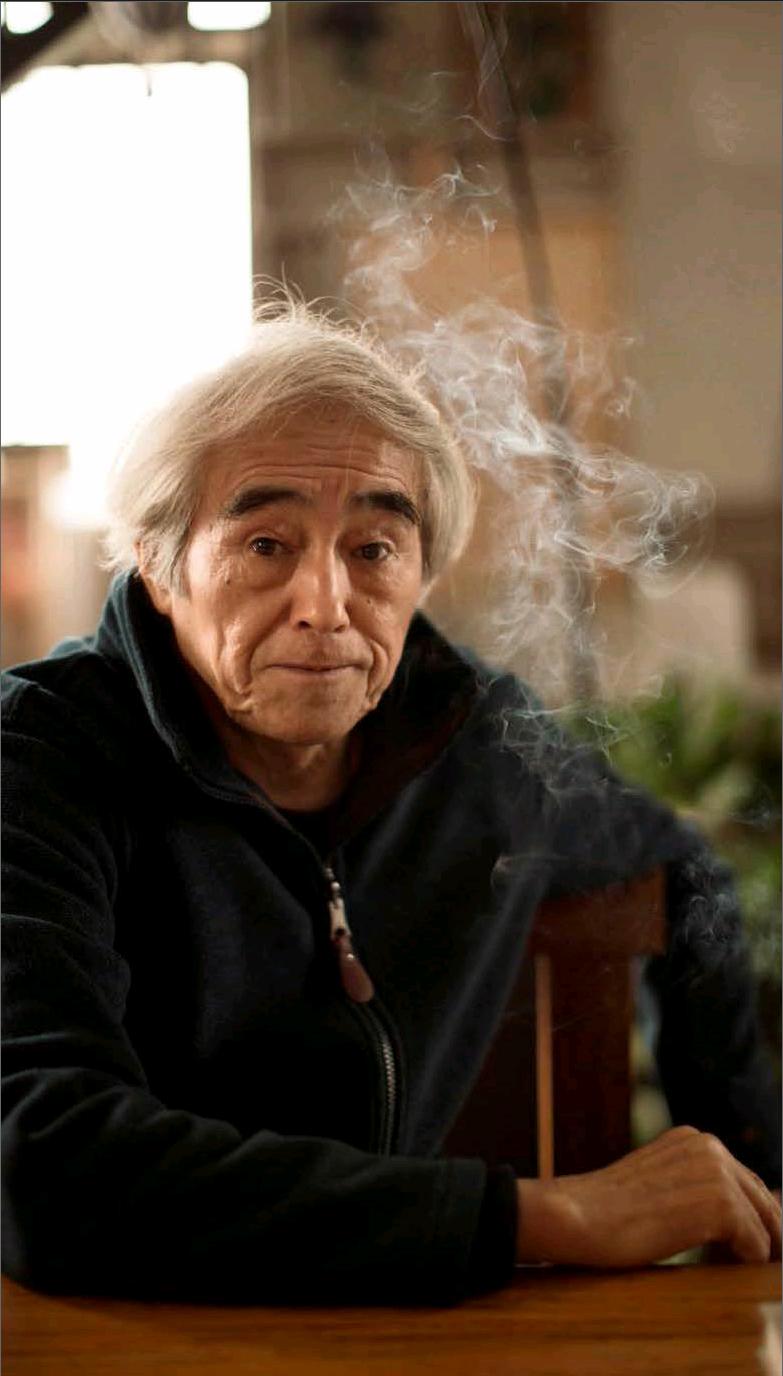

芒克:我全部的情感,都被太阳晒过

艾江涛

“我觉得不应该把写诗当成职业,如果有想表达的东西,写就完了。因为人不能永远处于诗意的生活状态中,现实生活挺残酷的,要忙于生活。”

一个过去的倒影

在北京通州区宋庄小堡村国防艺术区最高的一座小塔楼上,芒克一边打着电话,一边看着我们穿过茅草点缀的门口,一级级上了楼。花白的头发,颀长的身材,几十年来样子不曾多变的老芒克,似乎穿过历史打开门来。2009年,拿起画刀画了五年画的芒克,在宋庄杰森画廊举办了自己的第一个画展“另一种诗”。当地为他免费租下连带着阁楼的四楼工作室,芒克指着窗外:“之所以选择这里,因为最高,视野好。”起初只是作为画室,不久他连人带家搬了过来,选择了一种远离城市与喧嚣的半退隐生活。

角落里的画架打开着,四壁挂着不久前画好的作品,楼上则是卧室,一只健硕的名叫“虎子”的猫静静地卧在椅子上的蒲团中,偶尔瞪起眼睛扫视来客。

“写诗得有一个孤独的空间,成天养家带孩子乱哄哄没法写,状态也不在这里。现在有点空就画画。我朋友多,捧场的人多,卖得还行。”点燃一根烟,67岁的芒克指了指对面的儿童椅,结婚几次的他,共有4个孩子,最小的只有5岁。朋友们都说他反着活,岁数这么大还要孩子,他笑着说:“这是命运,你找老婆,人家要生孩子,得生,得养。”

芒克大约给很多人比较过画画与写诗的区别:对他来说,前者不用动脑子,是件很愉快的事情,有时孩子在身边跑来跑去,也不会受任何影响;写诗则不然,需要孤独,想得深,有时会写得不舒服。更重要的是,二者的回报不成比例,芒克拿出两年前出版的一本诗集:“靠这个就完蛋了。诗集最好的情况下印1万册,30元一本,10%的版税,也就3万元,一锤子买卖。”有时候,这甚至不及他一幅画作的收入,如今他每年基本要画30幅画,卖掉20幅画够生活开支。

诗人芒克似乎正在成为一个过去的倒影,就像他在1987年写下的长诗《没有时间的时间》中所说:“我与我也没有区分/我的过去仍旧是我现在的镜子/我的现在是我未来的阴影/在这里,生和死已不存在界限/我没有必要去惧怕死亡。”芒克最近一次集中的诗歌写作大概要算2010年在60天时间里写就组诗《一年只有六十天》。不写则已,一写就是一串,这种被评论家唐晓渡称为“间歇泉”式的写作方式,也反映了芒克对诗歌所持的态度:“我觉得不应该把写诗当成职业,如果有想表达的东西,写就完了。因为人不能永远处于诗意的生活状态中,现实生活挺残酷的,要忙于生活。”

说到这里,芒克笑着说起他当年在白洋淀插队时期的诗友多多——两人的诗歌友谊来自竞争,某段时间曾像参加对决的对手一样,定期交换诗集——传言多多在国外时每天都要按时坐在他家一张巨大的写字台前,也不管写得出来和写不出来,就是有这个瘾。不过,芒克很快补充道:“你要这么跟多多说,他该不高兴了。”

近些年来,芒克很少参加诗歌活动。最近参加的第三届北京诗歌节,发起者除了他没有一个诗人,更多是以诗歌音乐的名义,把一些诗人、画家拉来每年聚一次。

有时候,一些年轻学生在微信或微博上告诉芒克,“老师讲到你的诗了”。

两年前,芒克的诗集再版时,诗人严力送来了1973年芒克送他的一篇诗稿,让芒克非常意外:“你说严力这小子挺逗的,他至今保留《回家》那首诗的手稿。这可能是我唯一存有的70年代手稿,是用蓝色墨水钢笔写的。”

白洋淀和诗人

上世纪70年代的“白洋淀诗人”不只是个历史符号。

距离北京不足200公里的白洋淀,由主体位于河北保定市安新县的100多个小湖组成,村庄之间以小船连通,正如那些由不同群落组成的知青网络。1969年冬,北京三中的同班同学多多(栗世征)有天突然来到芒克位于国家计委大院的家,拉他去白洋淀下乡插队。19岁的芒克还叫姜世伟,那天正发着高烧。他念初二时“文革”爆发,从此基本和学校没了关系,加上父亲挨整,家里气氛也不好,无事可干的芒克正想着出去,于是发着烧跟着多多去了白洋淀的大淀头村。

芒克去的大淀头村,一共有八个北京知青。政府给了他们一些安置费,村里盖起三间瓦房作为宿舍,他们便算正式落户了。让芒克有些感慨的是,当年的三间房子今天已成为纪念馆,门口挂着牌子:白洋淀诗人三剑客旧居。

芒克告訴我,在白洋淀他没怎么干过活,打渔有技术含量,很苦,不会让他们干,编芦苇是妇女的活儿,他能干的基本就是梳理苇叶子或者看看菜园子。对于日后作为诗人的芒克来说,真正重要的一次游历是1971年3月的山西、内蒙古之旅。最初同行的有七八个在山西插队的好朋友,一路越走越少,有些人回村去了,有些闹掰了,到大同只剩下他一个人,身无分文,没吃没喝。刚好在这时碰到一个在内蒙古插队的北京大院子弟,对方很讲义气,送给他一包食物,还有粮票和钱,便搭火车匆匆而去。后来,芒克去了内蒙古,下火车后又走了80里夜路,找到这位朋友,在他插队的那个荒凉的小村住了一个月。

内蒙古之行后,芒克变得喜欢阅读了,尤其是被当年“垮掉的一代”所推崇的《麦田里的守望者》《在路上》,对他刺激很大。“人家怎么是那样一种生活?”上世纪六七十年代,国内出版界曾两次较大规模地出版过“内部读物”,那些黄皮书和灰皮书逐渐流散到社会上,成为知青们最重要的精神食粮。除了早年读过的普希金、莱蒙托夫,还包括马雅可夫斯基、洛尔迦、阿赫玛·杜琳娜、勃洛克等诗人,芒克告诉我,他还读过王力翻译的波德莱尔,大部头的《静静的顿河》。当我提及外界传闻芒克只读报纸不读书时,芒克嘴一咧:“那我也太天才了!”

可惜的是,芒克早年的许多诗散失掉了,今天存留最早的是写于1971年的《致渔家兄弟》等少数几首。多多后来在《被埋葬的中国诗人(1972~1978)》一文中颇为传神地记录了当时同伴们读芒克诗句时的场景:“1971年夏天的某一天对我来说可能是个重要的日子,芒克拿来一首诗,岳重的反应令我大吃一惊:‘那暴风雪蓝色的火焰……他复诵着芒克的一句诗,像吃了什么甜东西。”

欣赏很快转化为动力,也促使同在大淀头村插队的根子和多多加入了写诗的竞争之中。在1973~1974年间,多多和芒克每过一段时间,都会准时交换对方写的诗集,这也使得1973年成为芒克写作诗歌最多的年份。其中就有后来发表在《今天》杂志上的《天空》,起首一句“太阳升起来/天空血淋淋的/犹如一块盾牌”,曾让刚读大学中文系的唐晓渡经受了心理上的地震。多年之后,唐晓渡向我比较起几位诗人的不同:“芒克起手很高,变化不是那么明显,而且他是一个崇尚自然的诗人,他的表达不刻意追求怎么寫的问题;多多的写作比较均衡比较慢,在怎么写上面一直比较较劲,在年轻时当然有炫技色彩和竞争意识,但作为个人风格,通过和自己的较劲,反复锤炼诗意,追求一种更复杂的表达,这与芒克是不同的。根子80年代就见不到他的作品了,但他也在写,去年还寄给我他写的长诗的一章,从80年代一直写到现在。”

三人之中,根子1972年被招入中央乐团,最早离开白洋淀,后来多多因为在一次劳动中感染肺炎,也以病退长期待在北京,只有芒克,一直在白洋淀待到1976年1月。“他们想法比较多,比我成熟。白洋淀那时的生活让我觉得很开心,我对未来没有设想,爱怎么怎么地,没有想过离开白洋淀。”芒克说。

离开白洋淀之后,芒克曾多次返回那里。一次,诗人西川跟着芒克造访大淀头村,为他和村里乡亲们之间亲密的关系吃了一惊,当年的玩伴甚至他们的孩子看到芒克都招呼:猴子回来了!村里人甚至对芒克说:“要是你在北京出了什么事,待不下去了,就回大淀头来,这儿就是你的家。”

不妥协的一位

芒克告诉我,插队回来后,不知为什么,他渐渐疏远了很多人,包括以前经常在一起玩的多多和严力。而在1978年秋和北岛创办《今天》之前,他有几年写诗也很少。

早在1972年,芒克便经朋友介绍,与当时还是北京建筑第六公司工人的北岛以诗订交。1978年,在北岛的提议下,芒克从收藏大量地下文学资料、日后担任《今天》编校的赵一凡那里找到不少当年的作品,刻印了第一本诗集《心事》,由此成为联系密切的战友。芒克和北岛两个人的笔名,正是在一起办刊时由对方所起。

出第二期之后,《今天》陆续有了订阅用户,每期固定印1000册,开始有了一些盈利。芒克为了出刊,自行离开了原来上班的造纸一厂,为了照顾他的生活,北岛和大家商议后,每月发给芒克24元钱工资;因为害怕芒克乱花钱,又交代负责编辑部内务的鄂复明按周来发放,每周只发他6元。

回头来看,在不到两年的时间里,他们先后出了9期杂志,出版了文学资料3期、丛书4种,其间还在玉渊潭公园组织过两次诗歌朗诵活动,并两次协助举办当时著名的先锋美术活动“星星画展”。

“最初我们这些人坚持要成立一个年轻人的文学团体,不与官方合作。后来之所以解散,也是人心散了,各奔前程了。有的进入作协,有的开始在官方刊物发表作品。我从此就不太相信了。”芒克说。

对是否在主流刊物上发表作品,芒克与北岛其实有不同的看法,芒克的不妥协也造成了两人日后的疏离。北岛主张应该与主流诗坛合作,以扩大他们自己诗歌观念的影响,芒克尽管理解却不认同。在唐晓渡看来,北岛当时那样做还是对的,他说,写作虽然关乎个人心灵,但也有责任引导社会意识,参与到当时大的启蒙思潮之中。

“当然芒克的态度影响了后来的一些格局。”唐晓渡说。1986年12月,作家出版社出版后来广为人知的朦胧诗《五人诗选》时,当时也找到了芒克,但他表示拒绝。

《今天》终止之后,芒克被单位以旷工几百天的原因正式开除了公职。他在社会上游荡了几年,为了安慰母亲的一片苦心,在阜新医院看了一年多大门,是那种一天一块钱的临时工。1984年阿城找到芒克,拉他和栗宪庭一起办了一家东方艺术造型公司,计划搞城市雕塑赚钱。可由于想法过于超前,在花光任志强支持的开办费后,不得不宣布解散公司。之后,阿城去写电影剧本,栗宪庭去了《美术报》,芒克又被阿城介绍去一家外贸公司待了两年,直到1987年那家公司以解散告终。

那几年的芒克,失落的心情集中体现在1987年的长诗《没有时间的时间》中:“这是一个好年头/这人间已落叶纷纷/多么可怜的一个季节呵/它就像一个龙钟的卖艺老人/在伸手拾着地下的钱。”

没时间写,都生活了

“我那会儿被开除了,再也没有任何单位要我。我从此没有工作,还能活到现在,活得还挺好挺愉快,完全靠自己。”芒克说这句话的时候,虎子跳到了桌子上,用爪子搭了搭他的胳膊,他知道这是饿了的意思。芒克从角落的箱子里拿出一小罐据说从泰国进口的金枪鱼罐头,一边喂它吃,一边叹道:“虎子,还要养着你啊!”

芒克1973年曾写下一首短诗《给我的二十三岁生日》,整首诗只有三行:“漂亮/健康/会思想。”某种程度上,这幅自画诗仍是多年来他留给人的印象。在唐晓渡眼里,这位相交几十年的诗友,不但漂亮,而且还是一个很会享受生活的人。“他不会委屈自己,比如说能打车为啥要骑车呢?能喝好酒为啥喝差酒呢?能穿名牌为什么要穿不是名牌的呢?他在这些方面还是挺讲究的。”

2004年,在画家艾丹的撺掇下,从未学过画的芒克拿起画刀,一画就是十几年。每次提起画画,芒克都要告诉别人,自己并非画家,画画于他只是谋生的手段而已。唐晓渡家中有一幅芒克的画,没事的时候他会盯着画面中的荒原看一会儿。在他看来,画画在某种程度上培养了芒克的工作意识。“芒克不愿意让人管,他是一个自由惯了的人。上班,朝九晚五,不如杀了他。”可为了画画,芒克大清早就会起床工作。

2009年,芒克邀请唐晓渡参观他的画展,唐晓渡未加考虑便答应了。“我知道他没有任何绘画教育和训练,不管怎样他画了,咱去捧捧场呗。”没想到看了之后,还是很受震撼,虽然在各方面尤其造型上不能和专业画家相比,但芒克那种对色彩天生的理解力却带给人一种视觉和情感上的冲击力。用芒克自己的话说:“买我画的人都觉得挂在家里比较喜庆。”

等到第二次参加他画展时,唐晓渡发现芒克开始有意识地倾向画那些比较叫好的画作,有一些模式化的倾向。芒克对此并不避讳,既然是商品,就要根据别人的喜好,他对我说:“前段时间有个山东朋友让我画几个大罐子,我说你出钱就画呗。”

有段时间,因为他那首出名的诗作《阳光中的向日葵》,他不断被人要求画向日葵。最近,他的画中开始出现一两只小鸟,对望或者相伴,他让我翻看画板背后的字:“呆子,瞅啥啊?”“嗨,我在这呢!”

比起画画,芒克很少谈及自己的诗歌创作,用唐晓渡的话说,“诗歌对他来说绝对不会是谋生的手段,是他灵魂挥霍掉的那部分”。作为诗人与诗歌评论家,唐晓渡曾多次想和芒克聊他的写诗之道,但收获甚少。有一次,唐晓渡趁两人喝到酒酣耳热之际,问芒克:“假如让你用一句话概括你对诗的看法,你怎么说?”芒克愣了愣,接着不出声地笑了,同时身体往后面倾斜过去,似乎要拉开一段距离。他说道:“瞧你说的,诗嘛,把句子写漂亮就得了。”

他们在一起聊得更多的是过去的故事,女人,还有文坛八卦。前段时间,芒克、多多和根子三人,在离开白洋淀后,首次在宋庄聚齐。本来挺好,结果“老多多喝多了,把老根子骂走了。老小孩,现在还掐”。

(本文写作参考《沉沦的圣殿:中国20世纪70年代地下诗歌遗照》,廖亦武主编;《瞧!这些人》,芒克著)