黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发研究*

万兆彬

(凯里学院,贵州凯里 556011)

·休闲农业·

黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发研究*

万兆彬

(凯里学院,贵州凯里 556011)

目的立足于黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发现状调查,探讨民族文化资源与旅游资源整合开发对策,以期为黔东南州民族文化旅游发展提供借鉴。方法文章采用实地调查法和问卷调查法对黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发现状进行调研,了解黔东南州旅游市场游客满意度、民族文化元素对旅客的吸引力和游客对民族文化元素的期待程度。结果在对黔东南州旅游市场游客满意度调查的11个项目中,游客满意度较高的是景区规划、路标指示和演出项目,满意度较低的是交通状况、产品开发、购物环境和产品定价; 游客对这11个调查项目的满意度评价主要集中在“一般”和“满意”水平。给游客带来较强吸引力的民族文化元素主要包括手工艺活动、周边自然风光、民族特色食品、民族建筑、民族传说与乡村民风和民族服饰及饰品。在实际调查中对游客吸引力最大的是民族风俗和手工艺活动,分别有72%和70%的游客选择了这两项。旅游者对少数民族地区饮食文化与生活习俗的期待程度最高,占比达到51%和53%; 对于节庆氛围、宗教文化、远古文化和婚庆习俗的期待程度相对较低。结论黔东南州拥有丰富的民族文化资源,具有与旅游资源整合开发的突出优势,但当前其优势尚未被充分利用。通过整合开发,黔东南州民族文化资源可以得到充分挖掘,进一步增加黔东南州旅游与经济活力,提高黔东南州民族文化旅游影响力。

民族文化资源 旅游资源 整合开发 民族文化旅游 黔东南州

0 引言

黔东南州(黔东南苗族侗族自治州)作为多民族聚居区,具有独特而丰富的自然资源及人文资源,为该自治州发展民族文化产业与旅游产业提供了充实资源条件。旅游并非纯粹经济活动,而是一项涵盖文化交流的社会活动,随着人类历史步入现代,文化与旅游的相互促进与渗透及结合日益密切,文化旅游已经成为文化产业发展与旅游产业发展重要趋势和方向[1]。对黔东南州民族文化资源与旅游资源进行整合开发,不仅能为黔东南州旅游产业提供更多旅游资源,提升其旅游竞争力,还有利于传承和保护黔东南州民族文化资源。因此,协调好民族文化与旅游等部门关系,加强优势互补,对其民族文化资源与旅游资源进行整合开发具有重要理论与现实意义。

民族旅游资源开发多见于国外研究,如Stebbins[2]根据旅游者旅游动机的目的性强弱,把民族旅游者分为大众旅游者和特殊旅游者两类; Daniel[3]描述了舞蹈表演在民族旅游活动中的角色地位,他指出表演对民族地方与旅游者的交流有着重要的作用,表演者和观众都把舞蹈看作是一种比常规的文化再现方式更真实、更深刻的体验; David[4]论述了旅游发展对肯尼亚岛区的影响,说明旅游对当地社区重新认识自身起了催化作用,社区内部的种族关系由于旅游发展而缓和。国内对于民族文化旅游关注较少且起步较晚。文斌[5]分析了中国民族旅游节庆开发的现状,深入剖析了民族旅游节庆的主题设计、开发模式和运作机制。徐红罡[6]以贵州黔东南苗族侗族歌舞旅游产品开发为例,建立了民族歌舞旅游产品管理模型。殷群[7]分析了大理白族歌谣文化的旅游功能及其现有开发形式,提出大理白族歌谣旅游产品开发的独立型和耦合型模式。沙爱霞[8]认为民族生态旅游村的开发强调村民是旅游开发的主体,它把村寨的环境、文化、村民结成一个整体“产品”,再将其投入市场,这将极大地增强民族传统文化自我保存、发展的功能。余青指出[9]生态博物馆是把活的社区视为保护对象,它对于自然生态和人文生态的整体保护是一种特别有效的形式,也有利于科研价值和旅游价值的开发。李旭东[10]通过对四川羌族、藏族、摩梭族村寨的游客对民族文化真实性理解的调查研究,得出真实性与游客满意度有直接联系的结论。罗盛峰[11]等通过研究提出民族旅游地提升旅游正面影响、控制负面影响的相应措施与策略。综上所述,国内外对于民族文化资源与旅游资源进行整合的研究还很少,文章立足于黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发的现状调查,探讨民族文化资源与旅游资源整合开发对策,以期为黔东南州民族文化旅游发展提供借鉴。

1 民族文化资源与旅游资源进行整合开发的必要性

1.1 民族文化资源是旅游资源开发的灵魂

旅游并非纯粹的经济活动,本质上带有综合性,是一项社会文化活动。旅游者的产生,是基于一定社会文化背景上,旅游地的社会文化环境在旅游者出游动机方面具有很大影响; 旅游业本身的发展,离不开社会范畴,而民族文化资源作为社会范畴中的一部分,是旅游开发中的重要资源组成。在旅游活动中,旅游资源是其中关键要素,民族文化资源中的地域性风土人情与独特的历史文化传统和文物古迹等,都可以作为旅游资源进行开发。

与此同时,民族文化资源的开发与利用,还能够促进旅游竞争力的提升。在现代产业中,各行业竞争压力都在与日俱增,作为经济与文化高度融合的产业,在现代社会中旅游业的竞争主要集中在文化竞争与品牌竞争上。虽然我国在自然风光上与名胜古迹上千姿百态,但作为世界四大文明古国之一,我国在文化上更加丰富多彩,是很多经济较为发展的国家也难望其项背的,只有根植在民族文化土壤资源上的旅游产品在现代社会中才能拥有持续的生命力。随着经济快速发展与人民生活水平日益提升,旅游发展热潮在各地逐渐兴起,景区景点等旅游产品遍地开花,但在自然风光与名胜古迹类旅游资源开发上,许多地区均表现出雷同性,难以在激烈的市场竞争中获得瞩目,民族文化资源中的文化内涵则表现出突出地方特色,有利于打造特色旅游品牌,促进特色旅游创新。

1.2 旅游资源开发是民族文化资源挖掘及保护重要载体

旅游资源开发与发展,是传承与保护民族文化资源重要途径。在我国源远流长的历史长河中,民族文化资源异常丰富和珍贵,是民族历史文化的结晶与反映,需要现代社会加强挖掘与保护,以免其永久地淹没于历史中。但从目前民族文化保护工作来看,最大障碍在于资金问题,面对经费不足现状,许多地区为挖掘和保护民族文化资源,开始探索旅游资源开发路径。通过对民族文化资源与旅游资源的整合开发,能够深入挖掘更多民族文化资源,发展民族文化旅游所带来的经济效益又能够进一步应用于民族文化资源传承、挖掘和保护中。

旅游资源开发有利于民族文化资源进一步丰富和优化。旅游业具有较强的创造性,旅游业的创造核心在于促进旅游资源的新颖性与特色性,这就要求旅游业在旅游资源开发中必须不断提升文化品位与底蕴。如我们仅能在历史与小说中才能感受到的盛唐民族文化与三国各地区民族文化等,通过无锡影视城的开发,打造了名声在外的影视文化旅游,给旅游者带来丰盛民族文化旅游大餐的同时,也使得民族文化资源在旅游资源开发依托下上升到更为人所熟知的台阶,通过旅游开发与诠释,民族文化资源得到进一步丰富和优化,也更能被现代社会所接受。

1.3 旅游资源与民族文化资源在整合开发中相互交融与互补

进入现代社会后,旅游产业与文化产业一直处于相互促进和相互渗透以及相互融合中,对民族文化资源与旅游资源进行整合开发对于文化产业和旅游产业来说均为其重要方向。如在旅游业发展过程中,文物保护业与博物馆业均已成为其重要基础与依托,而旅游业的发展也带动了民族文化资源的复修、重建及复原,对民族文化产业产生了很大促进作用。通过对民族文化资源和旅游资源进行整合开发,不仅有利于推动文化与旅游各种生产要素得到合理配置,而且有利于加强旅游业同民族文化产业的合作,形成集民族文化产业与旅游产业为一体的产业体系,推进民族文化产业与旅游产业链条延伸与升级,提升民族文化产业与旅游产业整体竞争实力。

2 黔东南州民族文化资源概况及开发模式

2.1 黔东南州民族文化资源

黔东南州境内居住着包括苗、侗、汉及布依、水、瑶等在内的33个民族,其中80.2%人口为少数民族人口,民族文化资源十分丰富,且具有突出优势。黔东南州各少数民族在数千年生产、生活中,形成了丰富多彩且风情独特的民族文化资源。概括起来主要有5类:(1)民族节日,黔东南州每年共有300多个节日,几乎“大节三六九,小节天天有”,且在庆典活动上各具特色,如斗牛、斗雀、赛马、赛龙舟、赛芦笙等; (2)民族发型和民族服饰,该地区少数民族众多,各民族拥有不同民族服饰,不同地区同民族也有不同发型与服饰,共计80多种,一些地区如从江芭莎族男子发式还延续着春秋战国时期发式; (3)民族建筑,黔东南州苗寨建筑为独特的干栏式吊角楼等,侗寨则有六檐、八檐鼓楼等,一些地区还保留高层鼓楼等,凝聚着浓郁民族特色; (4)民族乐器及歌舞,如芦笙、牛腿琴和琵琶等,舞蹈种类非常多,如芦笙舞、木鼓舞及侗族大歌等,其中侗族大歌曾在法国巴黎金秋艺术节上艳惊四座,并于2009年9月被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录; (5)民族饮食文化及民族工艺,如侗家腌鱼和腌菜及苗家酸汤、侗族挑花工艺和革家蜡染工艺等。

黔东南州拥有传统民族村寨3 000多个,民族文化资源容量很大,近年来,在各地旅游部门扶持下建立了越来越多的民族风情旅游村寨,可根据传统节庆、礼节等随时对节目进行组织,为黔东南州民族文化资源与旅游资源的融合和开发创造了重要条件。

2.2 黔东南州民族文化与旅游资源整合开发模式

当前黔东南州民族文化与旅游资源的整合开发模式,以原生态类开发为主,该种模式指只进行简单的加工改造,建造基础设施,民族文化与旅游资源以其最初形态展示出来。开发模式主要有以下3种。

(1)民俗博物馆模式:该种开发模式将民俗文化与民俗旅游资源结合起来,能够保护少数民族文化,同时有利于旅游者游览成本的降低,但这一模式并不适合作为黔东南州民族文化与旅游资源整合开发未来主流模式,很难满足人们对少数民族文化原真性追求,对旅游资源的挖掘形式比较表面化和单一化,难以满足旅游者不同需求。

(2)民族文化村寨模式:该种开发模式是以村民自然的生活生产和村落的自然形态为旅游内容。这些村寨有悠久的历史,民俗具有特色,可以成为地域内的典型代表。例如黔东南州的郎德苗寨。这种开发模式保存了民族文化的原汁,但是缺乏必要的商业运作,民族文化没有得到提炼和加工,旅游产品设计开发中缺乏展现力,导致景区整体服务质量不高,旅游效力差。

(3)生态博物馆模式:该种模式以村寨整体为天然博物馆,如堂安侗寨,不过该种模式仅适合一些发展较为成熟的少数民族文化旅游景区,该种模式普遍对旅游资源挖掘不够,开发力度欠缺,无法给游客一种难忘的体验,再度吸引游客的魅力不足。

3 民族文化资源与旅游资源整合开发问卷调查及结果分析

3.1 问卷设计及调查

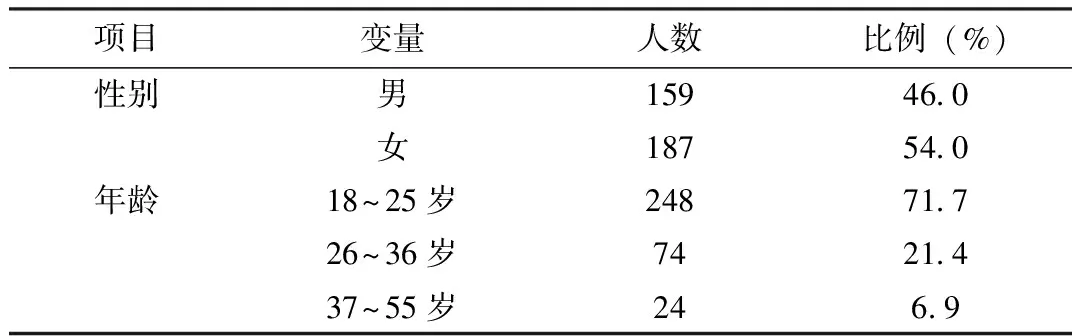

表1 调查对象基本特征统计

项目变量人数比例(%)性别男159460女187540年龄18~25岁24871726~36岁7421437~55岁2469

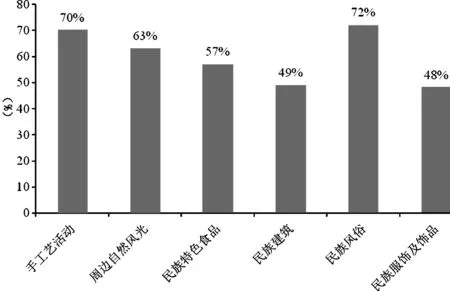

图1 民族文化元素对游客吸引力调查结果

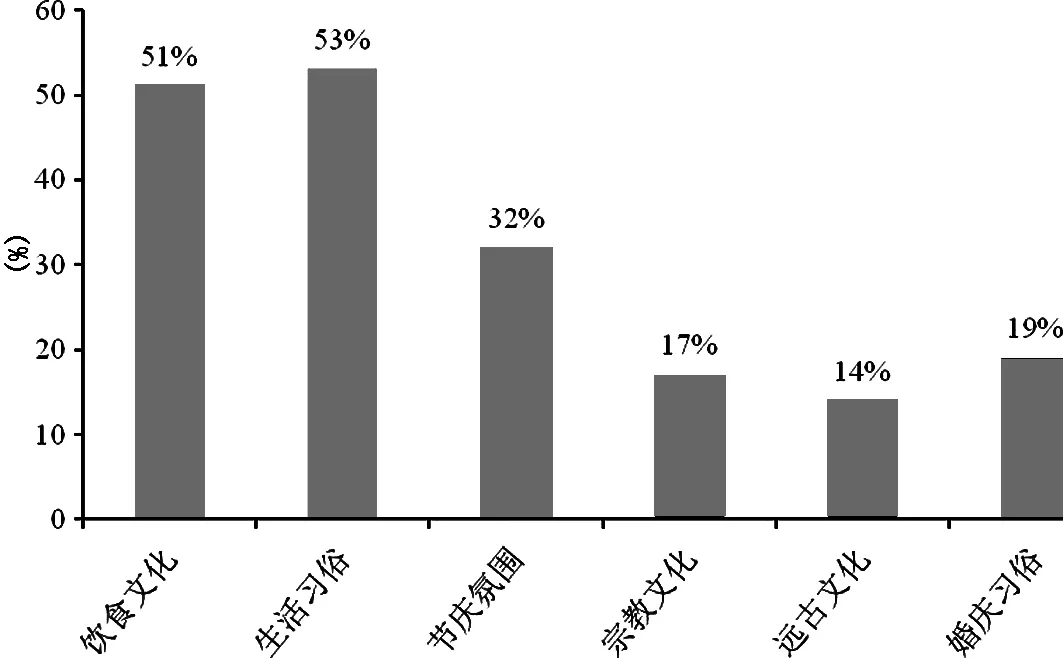

图2 游客对民族文化元素的期待程度调查结果

该研究采用实地调查法和问卷调查法对黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发进行调研,了解黔东南州旅游市场游客满意度、民族文化元素对旅客的吸引力和游客对民族文化元素的期待程度。考虑旅游消费群体主要为中青壮年,问卷调查年龄以18~55岁群体为主。问卷发放地点为黔东南州主要民族旅游景区。共发放调查问卷400份,共回收346份有效问卷。调查对象基本情况见表1。

3.2 结果与分析

3.2.1 游客对旅游市场满意度调查

根据黔东南州旅游市场游客满意度调查结果可知(表2),在调查的11个项目中,游客满意度较高的是景区规划、路标指示和演出项目,满意度较低的是交通状况、产品开发、购物环境和产品定价。游客对这11个调查项目的满意度评价主要集中在“一般”和“满意”水平。这表明黔东南州旅游的基础设施较完备,但在交通上还稍有不足,问题主要出现在旅游产品开发和商品价格以及购物环境上。在实地调查中发现很多民族特色商品的定价过高,让很多游客望而却步,游客意见较大,这影响了当地旅游经济的发展,也不利于文化的传播。黔东南州在民族文化资源与旅游资源整合开发过程中形成的产品让游客不够满意,在产品开发与设计上还存在较大提升空间。

3.2.2 民族文化元素对游客吸引力调查

根据调查结果(图1)可知,在我国诸多民族文化元素中,给旅游者带来较强吸引力的元素主要包括6种:手工艺活动、周边自然风光、民族特色食品、民族建筑、民族传说与乡村民风和民族服饰及饰品。这些元素均为黔东南州民族文化优势资源。但当前黔东南州在民族文化资源与旅游资源的整合开发中,将更多精力投入到民族建筑与旅游风景资源产品开发上,而实际调查中对游客吸引力最大的是民族风俗和手工艺活动,分别有72%和70%的游客选择了这两项,但是当地对这些文化元素缺乏统一规划和整合管理,没有实现与旅游资源很好地结合,没有达到最初预想的效果,也没有实现预期的经济效益。

3.2.3 游客对不同民族文化元素的期待程度

我国民族地区有很多民族文化要素需要继续挖掘,根据调查,旅游者对少数民族地区饮食文化与生活习俗的期待程度最高,占比达到51%和53%(图2),该调查结果与民族文化元素对游客吸引力调查结果相对应。对于节庆氛围、宗教文化、远古文化和婚庆习俗的期待程度相对较低。在民族文化资源中,黔东南州少数民族具有各自独特的生活习俗和饮食文化,而这些对于常年生活在城市的汉族人民来说就具有极大的吸引力,很多游客以此为选择基础确定出游目的地,这是吸引游客到少数民族地区旅游的重要动因。在实地调查中发现,很多旅游地并没有很好地将地方特色文化风俗习惯与旅游项目结合起来,整体开发力度还很不足,存在片面开发、单向发展的问题。

4 结论与建议

4.1 结论

黔东南州拥有丰富的民族文化资源,具有与旅游资源整合开发的突出优势,但当前其优势尚未被充分利用。通过整合开发,黔东南州民族文化资源可以得到充分挖掘,增加黔东南州旅游与经济活力。参照旅游者对黔东南州民族文化旅游开发满意度,民族文化元素对游客吸引力及游客对民族文化元素的期待等,可以根据游客偏好对黔东南州民族文化资源与旅游资源进行整合开发,让旅游者对黔东南州民族文化旅游形成满意与喜爱及难以割舍的情结,为旅游者旅行体验加分的同时,也能形成口碑效应,提高黔东南州民族文化旅游影响力。

4.2 黔东南州民族文化资源与旅游资源整合开发建议

4.2.1 采取民族文化休闲与旅游综合体开发模式

黔东南州民族文化资源与旅游资源在整合开发上,可采取休闲旅游综合体开发模式,将各种文化元素作为单独个体实施个性打造。黔东南州的民族自然风光、动植物等资源丰富,应作为重点保护区; 民族原生态村落,可以规划为游客对民族风俗加以感受的主要区域; 休闲住宿区是与民族自然风光区和民族村落区相邻的游客聚集区,可依山水修建,使游客既可以享受自然风光,又可享受紧邻民族村寨的休闲时光; 节庆活动区,可集中举行村寨大型节庆及活动,让游客可体验民族节日氛围; 饮食购物娱乐区,汇聚各民族美食,满足游客对民族美食需求,此处区域还可设计手工艺品制作区,让游客能够买到独具民族特色的民族工艺品。需根据各民族特色有针对性地进行打造,避免同质化问题,突出特色。

4.2.2 基于统一市场观念指导构建综合旅游形象

黔东南州民族文化资源与旅游资源有着共同客源市场,对其整合开发时,应树立统一市场观念,联合开发,凝练资源特色,构建综合形象。其决定的核心要素在于整合开发主题,黔东南州民族众多、分布广泛,民族文化资源多样而丰富,且境内山川、河谷等自然旅游资源丰富,在整合开发过程中,黔东南州可在整体产品理念设计上,定位于“神奇山水之行,多彩民俗之旅”,综合口号为“畅游黔东南神奇大地,饱览黔东南苗侗风情”,让旅游者形成对黔东南州整体感知形象,以此确立黔东南州民族文化资源与旅游资源相互整合独特竞争优势,促使该州旅游业健康发展。

4.2.3 着重开发体验化产品与精品民族文化旅游产品

黔东南州民族旅游产品应对文化内涵和人性化进行挖掘,着重开发体验化产品与精品旅游产品,让游客真正认识到该州独特的苗侗民族文化魅力,与其期望和感知相同,对黔东南州民族文化旅游保持满意。体验化产品和精品旅游产品既可以包括直接利用型产品,如民族建筑; 也包括加工提升型产品,如民族歌舞、饮食及民俗活动等资源; 同时可根据民族节日庆典内容对大型的实景演出进行开发,使黔东南州民族文化内涵及精神更直观地传达出来,保护当地民族文化资源且能够刺激当地旅游产业。

[1] 王治顺.黔东南少数民族文化旅游资源开发研究.商, 2016, 30(5): 269

[2] Stebbins D.Culture Tourism as Leisure.Annals of Tourism Research, 1996,(23): 948~950

[3] Daniel YP.Tourism Dance Perfprmances:Authenticity and Creativity.Annals of Tourism Research, 1996,(23): 780~797

[4] David Jamison.Tourism and ethnicity:The brotherhood of coconuts.Annals of Tourism Research, 1999,(4): 944~967

[5] 文斌.创新:民族旅游节庆开发的动力源.广西民族学院学报(哲学社会科学版), 2006,(5): 111~113

[6] 徐红罡,田美容.少数民族歌舞旅游产品管理模型初探——以贵州黔东南苗族侗族为例.贵州民族研究, 2004,(2): 136~141

[7] 殷群.大理白族歌谣文化旅游产品开发初探.大理学院学报, 2007,(1): 5~7

[8] 沙爱霞.宁夏纳家户民族生态旅游村的建设研究.宁夏大学学报(自然科学版), 2004,(6): 180~183

[9] 余青,吴必虎.生态博物馆:一种民族文化持续旅游发展模式.人文地理, 2001,(6): 40~43

[10]李旭东,唐莉.真实性与少数民族文化旅游:游客的观点——对四川羌族、藏族、摩梭族村寨的调查.成都行政学院学报(哲学社会科学), 2005,(6): 67~68

[11]罗盛锋,刘永丽,黄燕玲,等.西南民族地区旅游影响调控研究——基于游客感知视角.中国农业资源与区划, 2015, 36(5): 50~59

THEINTEGRATIONANDDEVELOPMENTOFETHNICCULTURALRESOURCESANDTOURISMRESOURCESINSOUTHEASTGUIZHOU*

WanZhaobin

(Kaili University,Kaili,Guizhou 556011,China)

Based on the investigation of integration of national cultural resources and tourism resources in Qiandongnan prefecture, this paper explores the countermeasures for the development of national cultural resources and tourism resources, with a view to providing reference for the development of national cultural tourism in Southeast Guizhou. This paper uses the field investigation method and the questionnaire survey to investigate the current situation of the integration and development of the national cultural resources and tourism resources in Southeast Guizhou, and to understand the tourist satisfaction of the tourism market in the Southeast Guizhou tourism market, the attractiveness of the national cultural elements to the tourists and the degree of expectation of cultural elements. Among the 11 projects surveyed on the tourist market of Qiandongnan tourism market, the tourist satisfaction was higher in scenic area planning, road sign and performance project. The lower satisfaction rate was traffic condition, product development, shopping environment and product pricing. Visitors to the 11 survey items of satisfaction evaluation focused on the "general" and "satisfaction" level. The strongest attraction of national cultural elements for visitors are handicraft activities, the surrounding natural scenery, national characteristics of food, ethnic architecture, national legends , rural folk customs and national costumes and jewelry. In the actual survey of tourists, the most attractive thing are ethnic customs and crafts activities, respectively, 72% and 70% of the tourists chose these two. The highest level of expectation are food culture and living customs in ethnic minority areas, accounting for 58% and 55%. Visitors have low expectation of the proportion of festivals, religious culture, ancient culture and wedding customs expectations. Qiandongnan has rich national cultural resources, but the current advantages have not yet been fully utilized. Through the integration of development, try to make Qiandongnan national cultural resources fully tap, and further increase the tourism and economic vitality of Southeast Guizhou, to improve the national cultural tourism in Southeast Guizhou influence.

national cultural resources; tourism resources; integrated development; national cultural tourism; Qiandongnan prefecture

10.7621/cjarrp.1005-9121.20170932

2016-07-21

万兆彬(1965—),男,贵州三穗人,本科、讲师。研究方向:民族文化旅游、文化遗产保护与开发研究。Email: 1074509103@qq.com *资助项目:凯里学院重点课题“基于协同创新的少数民族非物质文化遗产传承人培养模式研究”(S1507)

F592

A

1005-9121[2017]09231-06