卢施福,流变中的追寻

孙慨

艺术家是特定时代中政治、社会与文化的土壤共同滋养的产物,杰出的攝影家也是特定时代里群体共有的摄影观的结晶。探究民国一代摄影家的个体成就,必须自觉将其置身于民国历史尤其是民国摄影史的大背景中予以审视和研究。像民国年间许多杰出的摄影家一样,卢施福的身上承载着那一代人诸多的共同特点:有着一份稳定体面的职业且在业界口碑不俗,挚爱摄影并倾力实践,不仅热心于摄影社团的组建与发展,在摄影创作上尤其是在题材与表现方式上亦广泛涉猎,因时而变。

摄影于他,属无师自通,却有一种谙熟门径的老道。其所涉猎的题材十分广泛,从风景、人像、人体、静物、剧照,到社会生活、小品创意等等,均有不俗的成果;在风格追求上,唯美的画意摄影与旅游风光照片占据了多数,这固然有着彼时流行观念的影响,但更有着其热爱山川河流、喜好景物风貌的个性所决定;在摄影理念上,卢施福亦不滞后于人,他坚持摄影反映现实的纪实功能的发挥;在此基础上不断实践,也不乏于朦胧意识的支配下完成的一些现代主义摄影探索。

一

卢施福的一生,可分为求学、行医以谋取生计和执著于摄影以争取精神愉悦这两个部分;两件事均贯穿于终生,然而其人生价值的天平,却倾向于摄影—医生这一职业所包含的稳定性与收入的丰裕,以及令人尊敬的社会地位,是他慰藉摄影这一爱好的坚实基础;同时也为他积极参与并鼎立支持黑白影社长达8年的历史,提供了相当大的支持。

重大的转折,发生在1928年他30岁时,邂逅陈传霖的这一年。

当善于组织又工于事务的陈传霖,遇到了同样执著于摄影且经济宽裕的卢施褔,二人志同道合,默契唱和,不仅开辟了一段属于各自的崭新的摄影生涯,而且还通过对黑白影社的运营,联手实施一系列颇具突破性意义的创举,共同书写了一段引人注目的摄影史—论及黑白影社,陈传霖无疑是当仁不让的创立者和始终如一的领头人,但在持续8年的历史中,卢施福的地位,亦堪称实际上的重要维系者和价值略显遮蔽的主要支持者。虽然卢施福并不在黑白影社的首创者名单中,但卢的热心以及对于摄影的执著之情,加之其乐善好施、甘于奉献的品行,使其成为黑白影社仅次于陈传霖的核心人物—连续两届被推举为主事黑白影社的执委,并身兼文书和编辑之职,活动地址也安于其开办诊所的寓所内;其人生价值也在黑白影社于当年所产生的非凡影响力中得以体现。

黑白影社的地位,尤其是在中国摄影史上的贡献,必须置于民国艺术摄影的演进脉络中予以考察。

如果说北京光社的组建,点亮了中国摄影迈向艺术之途的火炬,那么上海华社的建立,则将摄影的艺术概念做了大幅度的延展和扩充—不仅在成员数量与职业上的扩展,摄影题材类型的拓展,也体现在摄影价值观的积极探索中;而入会者社会身份的多元,则突破了光社于象牙塔中寻求雅趣的局限,逐步进入了广阔的文化和艺术领域。

而在华社之后的接力推进者,一时可谓蜂拥而至,各种名目的摄影社团由上海蔓延而下,几乎遍及县市级城市;但其中最具示范效应和推动力者,还是1930年陈传霖等人创办的黑白影社。黑白影社创办时间略迟,然而在辐射面上,却是比光社、华社更具影响力的摄影团体。其特点在于两端:摆脱地域的限制,扩充会员;适时举办影展并出版作品集,借此传播摄影的艺术观。光社与华社的成员,基本上均为限于一地之同好,城市沙龙的特点较为突出;而黑白影社的成员,可谓遍及宇内;成员间重要的联系纽带,就是举办影展,艺术组织的社会性特征十分明确。8年之间,黑白影社曾举办过四届黑白影展;其中三届影展选择了59位社员的268幅作品,9天展期里观者竟达4万余人,前所未见。后应各地诚邀,先后移至北平、天津、南京、广州、青岛等城市展出,声名广播,影响至远。而随之出版的四册《黑白影集》以及《黑白影刊》(季刊),又将影展的影响力在时间和地域上做了进一步的延伸。黑白影社在社员吸纳问题上,采取了广博与包容的方针,这是其勃勃生机得以延绵的重要因素。168名社员中有身居上海者,更有浙江、江苏、广东、北平、天津、河北等外省人,甚至还有香港、澳门的摄影者加入。社员的职业分布也遍及美术、电影、媒体出版、文化教育、工商业以及军政界等多个领域,实现了不论出生与地位,但求志趣相投、携手共进的艺术理想。民国时期作为标准艺术对象的画意摄影,兴起于北平,成熟于上海,并由上海迅速遍及国内;这一过程中,光社、华社、黑白影社各司其职,接力推进。8年的时间,黑白影社的成果并不限于当时,更体现在此后中国摄影史的书写中—一大批因为挚爱摄影而汇聚于此的摄影者,从创始者陈传霖、林泽苍、林雪怀、聂光地,到后来陆续加入的吴印咸、吴中行、卢施福、敖恩洪、叶浅予、司徒怀(沙飞)、毛松友、王劳生、魏南昌、刘体志、吴寅伯等,此后均为一代名师大家;他们中有的始终如一地从事纯粹的艺术摄影,成一代翘楚;也有的转入现实主义的纪实摄影和报道新闻的媒体摄影,引领风骚;还有的在后来成为中国共产党新闻摄影事业的奠基者,彪炳史册—回望黑白影社,灿若星火,燎原了广阔的一片摄影天地。

黑白影社的初创期,乃志趣相同者的同仁组织,社长、会长、主席之类的人选身份均未确定,只是成立了一个由草创者组成的执行委员会。陈卢二人在摄影的诸多事务上默契唱和,互为弥补,亦身先示范,先后在上海青年会和上海大新画廊举办过两次陈卢摄影联展;1933年第78期的《良友》画报做了跨页报道,《美术生活》《文华》等其他画报的摄影版面中也常常有两人的作品联璧呈现;1936年,二人又联手出版了《陈卢影集》。毕业于南京金陵大学建筑系的陈传霖,年长卢施福一岁,他组建黑白影社时却已在摄影界声名鹊起。陈传霖就职于英国商人在沪开设的祥泰洋行,收入丰厚,因此成为沪上最早使用徕卡相机并积极推行这款机型以获取生动影像的摄影家;丰硕的摄影成果与紧随时代的摄影理念,为其赢得了颇高的威望,也成为卢施福摄影的重要引领者和生活中的知己。惜乎陈传霖于1945年英年早逝,情深意笃的卢施福在次年出版的《中国摄影》(编者注:该《中国摄影》杂志由原黑白影社成员于1946年创办,并非本刊。)上撰写专文追怀纪念这位“知友”。这是随着1937年抗战全面爆发,黑白影社被迫关闭后,卢施福遭受的又一重创伤;这同时也意味着:陈卢二人共同开创的一段闪亮的摄影史,就此终结。endprint

1898年生于广东珠海的卢施福,自幼丧母,父亲常年在外行商,于是只能依靠在祖父祖母身边生活。见多识广、思想开明的祖父母将卢施福寄居在天津做铁路员工的六叔家里,以便接受更好的教育。中学期间,考量到家庭负担,六叔曾打算让卢施福辍学以尽早就业。聪慧早熟又一心向学的卢施福与六叔商量:“你如果能够供我读完大学,我毕业后将承担你们家两个孩子的读书费用。” 1916年卢施福考入上海同德医学院,就业后他忠信重诺,按月给六叔家寄钱,并最终帮助六叔将三个孩子送进了大学。他交友广泛,人脉和洽,与梅兰芳、徐悲鸿等一批上海文化艺术界人士联系紧密、情谊深切,这也为他在行医之余钻研摄影艺术,积聚了丰沛的激情和旺盛的灵感。

二

卢施福对于摄影,从挚爱到执著,最终“喧宾夺主”,在其人生价值的坐标中,由一介名医转身为民国杰出的艺术摄影家—于公众视野里,将职业与爱好做了一个颠倒。个中因由,只有探究其作品在当时所产生的艺术价值和社会影响力,方可窥知一二。

卢施福的摄影题材涉猎广泛,人像(包括人体)与风光乃其最主要的两种类型,相对而言也更值得置于民國摄影的大背景下予以深入的省察。

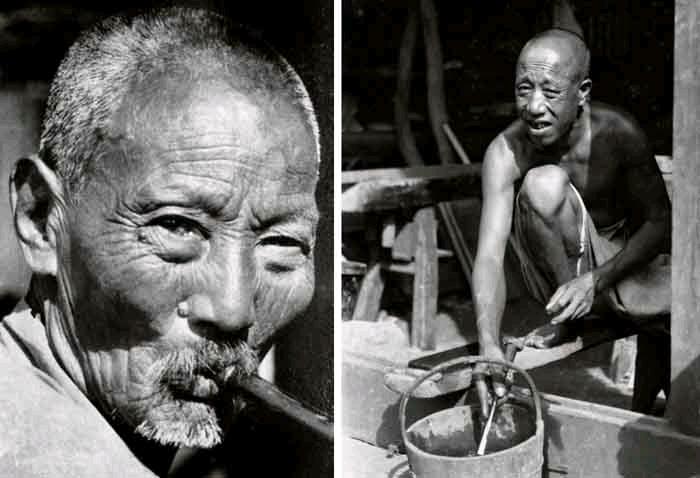

人像摄影在民国年间摄影界的探索与尝试,发挥到了淋漓尽致的程度。或模拟圣贤,或戏装出行,或“二我照”,或将人物设置于特殊情境之中以示故事化图解,但这些均限于照相馆的技法之列;在艺术摄影家们的眼中,人像的拍摄首先有别于商业化的模式和范本,以其特殊的光影处理和构图方式,获取艺术的感觉。在这方面,郎静山、金石声、杨公赞、薛子江、吴印咸等人均有颇显想象力的突出表现。卢施福镜头中的人物,在努力表现出迥异于照相馆人像的基础上,始终在追求一种特别的观看效果;在摄影师看来,他的作品不是因为特定的人物而提供给他人观看,而是因为内含着艺术的气质,期待吸引他人的关注。以《岁月留痕》(见64页)和《顽童》(见24页)为例,这两幅作品分别摄自浙江和上海,一老一少两个人物均以直面镜头的方式喻示着摄影师对普通百姓生存状态与心理情感的正视;老人的满头白发、满脸皱纹、坚硬的胡须和他那双坚毅、不服输的眼眸,喻示着物质匮乏而艰辛度日的人们,对于未来日子的希冀和期盼,但也更多地浓缩了摄影师自己的良善意愿。被称之为“顽童”的小孩,只不过是摄影师及时捕捉到的一瞬间生动的表情,孩子处于自我想象的剧情中,玩具枪和仿真军帽都显示出不合年龄的滑稽,但这种不适宜与孩子全然入戏的神情相比,又增加了人物传递给观看者感受的丰富性和戏剧性;摄影对于人间百态的敏锐定格和影像观看传递给人们的愉悦感,一起征服了这张照片的观众。这两张照片也曾先后入选国际摄影展览,说明此类情感跨越国界的贯通性,其真切自然的率真,其一举折服观者的神韵,是不同文化滋养下的人们共同钦佩和敬仰的。

在卢施福的人像作品中,有许多对象均为其子女和家人,一些年轻的女性人物,则是他所熟悉的演艺界人士,这使得他的人像作品,始终蕴含着一股彼此互信的自然与通达。依着成人的模样一本正经在绣花的《小绣女》、台灯下假寐的青年女性正在做《银色的梦》、衣着时尚的女子坐在沙发上弹着琵琶的《少女琴心》,虽然大多数人像并非取自于布局精致的影楼,而是丰富驳杂的社会生活现场,同时在被拍摄者的意念中,也摒弃了日常留念的想法,进入了接受调度与设计的情景,抑或类似于一场故事片导演的想象世界里—他们从自己的“这一个”人物中跳出来,进入了一种典型化人物的表演中—摄影师把握人物内心的情感与图像期待表达的旨趣,获得了完美的统一。

从这些作品中可以发现,摄影师对于艺术的理解,如同一道光在吸引他的拍摄对象;而在民国画意摄影的演进中,那其实就是一条朦胧而富有想象力的艺术拓展之途。

人体摄影在他的作品中并不居多,但依然可以从中察觉其当年置身于民国摄影圈中的角色与地位,以及属于他个人在摄影上的审美特质。发表在《文华》杂志1931年第24期的《日浴》(见63页),是值得推敲的一幅人体作品:少女瘦弱的胴体占据了图像的四分之三,直面赤裸,强调了被摄者发育中、坚挺的乳峰,而侧向画外的脸,体现的是少女的羞涩,抑或也表达了摄影师对于被摄者的保护意识,但美的感受还是未能抵御得住情色的诱惑—这一状况,与其说是摄影师的技艺使然,不如说是当年的摄影观对于人体摄影的风尚影响。人体摄影创作在当年存在着两个显著特点,其一,这是摄影沾染上“艺术”之名的捷径;其二,摄影师必须支付拍摄对象一笔相当昂贵的模特费用;亦即捷径之法,非一般人可尝试。但是在1932年举办的黑白影社第一届影展中展出的作品《窗前》(见39页),背对观看者的女性身体,窗框的影子恍若衣裙的背带,亦真亦幻,展现了摄影师丰富的想象力;虽然难免有效仿西法的痕迹,但学习借鉴中依然体现出摄影师对于艺术的独特理解。

如果说,卢施福的人像摄影尚具备了一些个性化特点的话,那么他在画意摄影领域的身心投入与充分实践,则相当突出地反映了民国摄影家群体在追求艺术过程中普遍存在的矛盾冲突和两难选择。其实质,也体现在两个方面,即:专注于表现人?抑或单纯地呈现景和物?作品的影响力仅仅耽于艺术的小圈子?抑或直面现实、关注当下,实现更大的社会抱负?传播中的摄影,是迎合时尚的价值观、实用的需求,还是秉持艺术的理念对摄影的真谛予以矢志不渝的追求?

这两种情况,在卢施福的作品中,可谓兼而及之;而两种类型的作品,其价值也高下立判。

在卢施福于1944年参与的两次由《杂志》月刊举行的旅行活动以及其后的成果呈现中,人们可以清晰地发现这种反差与对比,以及潜隐于摄影师内心的矛盾。

《杂志》月刊是一本偏重于文字,兼及文学、文化、艺术的刊物,也常发起一些由文人艺术家们参与的旅行活动以丰富其内容;因此,摄影与漫画也常常点缀其中,活化版面。在1944年该月刊组织的两次分别游览苏州、镇江和扬州的活动中,卢施福均参与其间;在此后出版的两期专刊中,作为摄影家的卢施福与同行漫画家,以不同的媒介方式表达着相同的主题,摄影与漫画以兼插编排的形式置于同一个版面,两两对应,比照呈现;细细阅读,观者会发现这不仅是一份摄影家与画家视角之别的审美对比,也堪称画意摄影与纪实摄影在取材、构图、价值取向以及艺术理解上,悬殊巨大的绝妙样本。endprint

在1944年出版的《杂志》月刊第12卷第6期《春游苏州》专辑中,除了10余篇作家的文章,卢施福也撰写了《春城影述》一文,短文主要阐释了他外出游历拍摄的兴奋之情以及在苏州多地采风的简要经过:“忽然接到江枫先生的电话,说有苏州春游之行,我感到在病人包围中的生活太疲乏了,翻开日历一看,最触目的就是那‘农历十二日惊蛰一行字。惊蛰?我岂非也是泥土下的小虫?我冬伏了好几春,如何不闻雷鸣?难怪我竟不知惊蛰已过。江枫兄的电话是春雷第一声,一方兄的电话是春雷第二声,我便把那冬藏已久的摄影机取出来,准备着追随他们一行,向春之城的苏州进发。”不出两小时,他们已进入苏州,首先到拙政园,卢施福立即投入拍摄,随后再到灵岩山,春光明媚中,他登上阔别七年的灵岩塔,忘情拍摄,直至中午;同行者皆已往木渎镇的石家饭店,唯有他和漫画家王敦庆二人滞留期间。午后再到天平山摄影,山头群石亭亭玉立,景色优美,他却特别喜欢拍摄人于景中的画面,于是“江枫常随佛学”“关露道旁小立”“苏清在一线天”“太平山上的班公”以及“苏沪文化交流”等照片,一一截取。文章最后感叹道:“返沪以后又像冬伏一般的在暗房里工作了三夜,才把这春之城的苏州搬上了纸面,与读者相见”。如此情感丰沛的概述,目的在于让读者更好地理解他的作品。

再看他发表在《杂志》上的照片,《虎丘塔影》《灵岩半山亭》《可园浩歌亭》等作品(见本页和对页),虽有少许的人物点缀,基本仍以景物的客观表达为主,摄影师虽然力图营造出一股身临其境的美感,而实质仍属纯粹的静物记录,类似于话剧中的直白,平淡如水;“到此一游”的表述中,仍然有着为作家们的文字作形象补充的配角意义。可以说,既无照片作为摄影的独立意义,也无摄影作为艺术的相应气质。然而在漫画家的手绘图中,其情其景,此番游历均有了生动的观察和独到的艺术表现。《虎丘道上》以一对载客的马车来表现,车夫弯曲的身子和他扬起的马鞭,将疾驰中的马车体现得畅快淋漓;漫画家还以乘客的视角配置了一幅奔马的近景,如同组照中的特写。表现景色的大画面,在漫画家的作品中也出手不凡,《荒凉的留园》和《列行的轿山》,一静一动中相互弥补,尤其是后者,山坡中蜿蜒十几对轿夫抬着客人踯躅前行,艰险中有着劳动之美,寥寥数笔,壮观的气氛与情感的共鸣,纤毫毕现;但漫画家表现最着力处还是人物,作家们在文章中多次提及,褒奖有加的女轿夫,画家依然采取了坐在轿上的乘客的视角,描绘了她盘于脑后的发髻和支出发髻之外的发针,以及她扶着轿杠的手;而《吴苑的茶客》,表现竟然是纯粹的摄影手法:一位头戴瓜皮帽的老者双手捧着茶壶,透过镜片的眼神,专注地凝视着自己搭在壶盖上的手背,表情似沉思似遐想,意趣横生;而背景中比例微小的其他茶客和桌上的三两零食将老者的形象做了特写处理。如果说这两幅人物肖像属于静态表现的话,那么《老和尚夸赞泉水》一幅则又完全借鉴了摄影定格瞬间的优势:首屈一指的姿态、简笔传神的表情、院内提壶续水的另一名和尚映衬的背景,全然是一幅手绘版的纪实摄影作品。

摄影家与漫画家如影随形,都是被作家和编辑组成的文字部队遗落于后的视觉记录者,然而他们的所见所记、所传所达,却迥然相异。

如果说,《春游苏州》专辑中的摄影与漫画之别,还是在摄影记录景物而忽略生动的人间故事的话,那么在同年六月出版的第13卷第3期该月刊的《镇扬画卷》专辑中,卢施福的作品则反映了在画意摄影内部,诗意美景与写实景物在公众视觉认知中的反差。此次出游镇江、扬州,作为摄影家的卢施福的作品与漫画家的作品,仍以同样的方式并列编排,一并呈现。卢施福的《金山寺塔》(见对页)和《小亭一角》,仍然是对于实物景色的直接表现,一览无余,直白而赤裸,毫无余味可嚼;而在另外的《山寺畔之垂杨》和《湖光桥影》中,山、树、水,光影叠错,镶嵌映衬,构图的用心与意境的营构,堪称画意摄影的杰作;尤其是那一幅《瘦西湖上》(后来更名为《一棹闲情伴白波》并备受推崇且堪称其代表作)以湖边两株瘦弱的榉树和石制的护栏为前景,静谧的湖水中荡漾着载客的游船,远处的山坡上映出一座耸立的佛塔;在这幅作品中,摄影师既有对传统绘画经验的借鉴,又有对摄影特性的精巧把握,图像的远、中、近景合理设置,自然形成了一种丰富的层次感和纵深感,由景入心,景映心画的意蕴,令其耐人寻味,余音绕梁;当年为一代摄影大家们所热衷的画意之美,在此作中充分显现。而漫画家的眼睛一如既往,他仍然始终紧紧地盯着了那些生活在镇扬小城中的人们以及与人相关的事物上,街巷中驮着木桶缓步前行的马,推着人力车挨户送水的小贩,北固山下姿态各异的洗衣妇女—在此,一名优秀的纪实摄影家所能捕捉到的镜头,漫画家都用他的画笔做了忠实的还原。

然而,在《杂志》月刊编辑的眼中,同样作为版面的点缀,摄影比之漫画,显然更接近于艺术的角色。十分有趣的是,刊发《镇揚画卷》专辑这一期的《杂志》月刊,不仅发表了张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》以及胡兰成的《评张爱玲》,而且还在封面选用了张爱玲这位小说家手绘的一幅图画,而绘画的内容,竟然是一名身着泳装的时尚女子,正在以摄影师的身份凭栏拍照的情景,其题名为《小暑取景》(见对页)。艺术化的摄影与时尚的观念并列,以文人和文化人为主要阅读对象的这份刊物,对于摄影的艺术化理解,显然有别于专业的摄影画报;但这也更为确切地说明了摄影艺术圈之外的文化和艺术界的大众,之于摄影艺术性在观念上的普遍认知。

这两期《杂志》月刊,通过卢施福的作品所反映的两个突出问题,貌似偶然,却促使人们针对这样的一个普遍性问题展开严肃的审视,即当年摄影风格之走向或曰最终的凝结,到底是摄影家的作用更大,还是画报杂志编辑的影响力更甚?也可以对此问题予以追问,即在一名摄影师作品风格的形成过程中,画报编辑的影响力,到底占据着怎样的比重? endprint

endprint

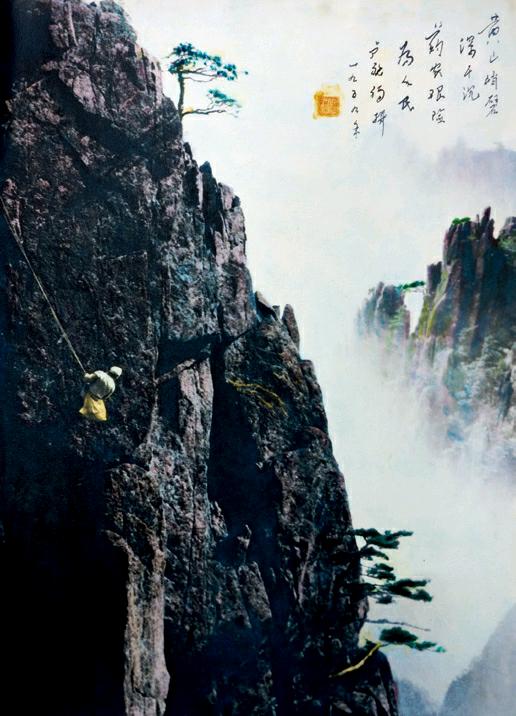

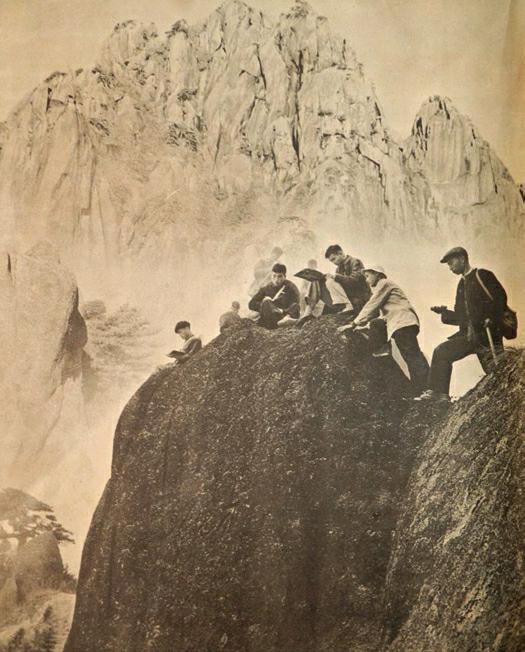

至少,这样的审视和追问之于卢施福,就是对其作品中存在的水平失衡这一问题的正视,而个案的解答也可视为对共性问题的揭示。有资料表明,画意摄影兴起之初那种追摹水墨画的意境或者过多依赖后期暗房制作的倾向,并不被卢施福看重,他认为摄影自有别于绘画,保持其固有的创作规律以争取其独立的评价体系的特点;他强调摄影家“非身历其境,不能得其秋毫”,并身体力行地实践一种现实主义的影像风格。在酷好旅游的卢施福所拍摄大量游历名山大川、古迹胜地的作品中,从泰山、华山、莫干山、普陀山、九华山到八达岭、山海关以及富春江、松花江、北戴河等地,有许多构图精巧,诗意盎然,情境深邃的作品,但也有较多画面平平、自然直白之作。卢施福对黄山情有独钟,曾十余次往返,然其镜头中的黄山,有云海升腾、松涛澎拜,有故意将人物点缀其中以添生机,有刻意回避人类痕迹以体现自然造化,但匠心之作与平庸之作这种差异仍醒目存在。在他的大多数纯粹的风景撷取中,美术的意蕴充斥其间,若图画之美,又让人深感未经美术的束缚而神韵自在;也有许多的作品,仅仅只属于简要的记录。与黄炎培等人在1920年代对于黄山等风景名胜的拍摄以向国外推介中国所不同,卢施福这一代摄影师在山川风光中探寻的,应当是中国文化与历史意象的塑造,在努力追求美术的旨趣以及如同美术作品一般的艺术感觉之时,应当让摄影作品获得真正的艺术身价。但在实质上,许多作品仅仅只是替代无力到达者通过照片实现了视觉到达,艺术的气质在这样的作品中较为鲜见。而这两类作品的对比观看,格格不入,倘若并无深究,摄影师堪称判若两人。

再由《杂志》月刊的话题延伸来展开讨论,除了人像,对于人事的表现以及丰富的社会生活的采撷,在卢施福的作品中不仅并不拒绝,品质和内涵也同样出色。他于遍访山川、游历异乡之途,也对所有与人相关的事务,抱持兴趣。正在清理船舱积水的渔民,泛舟富春江的妇女、船队和放排的夫妇,推着石碾子加工粮食的母子,虽然都是保持着远距离的观看,但也体现了摄影师对普通人和社会生活的关切。而体现摄影师艺术匠心的作品,在数量上也不稀少,街巷中做着小本生意的男子、荷塘里侧身采菱的年轻农妇;人在这些图像中的鲜活意趣,令其乐此不疲。所以他认为“风景在画面上固属很讨鉴赏者的欢喜,但不若生活描写的活泼情感来得有力持久”。在另一方面,同道中人的彼此影响,同样显而易见。率先使用徕卡相机并力陈抓拍之功的陈传霖,是当年推动耽于唯美的画意摄影发生转向的重要的意见表达者。而从《陈卢影集》的内容和各画报中发表的陈卢影展作品看,偏重人物的表现且贴近社会、关注时事的照片,明显居多。这甚至与当时业界十分热衷的情境营造、择取小品之作相比,颇有些别具一格之势;而影集中收录的多篇文章,也分别表达了陈卢二人关于摄影应当专注现实的思想理念;可以说,关注人和与人相关的事务,利用摄影来积极参与丰富的社会生活,在陈传霖和卢施福的心里并不排斥,相反还尤为偏好。

无论是《杂志》月刊版面上表现出来的人与景在选择上的失衡,还是在画意摄影的追求中存在于景物表现中的艺术内涵的巨大反差,可以解释的根由在于:支撑摄影师完成各种类型包括价值评判悬殊迥异的作品的创作过程,摄影师本人包括当年这一特定的摄影师群体,尚且缺乏一种相对成熟的摄影观指导;作为艺术的摄影,其恒定的标准,在自己的探索与画报编辑的喜好乃至于社会大众的评判中,是摇摆和难以确定的;抑或说,长于多种题材类型的拍摄与尝试而疏于对某一类题材或类型的矢志不渝的执著坚持,亦赖于摄影价值观的游移与不坚定。而这,又是当年画意摄影家群体中人的共同弊端:朦胧的艺术追求,又难免充斥着按需提供的实用主义思想。

三

正是因为摄影家群体中普遍存在的摄影价值观不成熟、不确定状况,所以才有可能出现众多“万金油”式的人物—各种拍摄题材、表达方式、图像类型均有涉猎,却极少有在某一领域、某一种风格上做到炉火纯青者。就勤奋而善思且勇于探究的卢施福而言,其在摄影表现风格上展开的种种可能性尝试中,竟也有着现代主义的可贵探索。

画意摄影的温床,催生了现代主义摄影这一娇子;但这种情况,潮流般不可阻挡地发生在西方摄影史上。随着现代摄影的兴起,画意摄影旋即宣告退出舞台—现代摄影的开拓者、“美国现代摄影之父”阿尔弗雷德?斯蒂格里茨,曾经就是画意摄影的忠实追随者。

然而在中国,画意摄影的尊贵地位,远远高于西方;其盘踞艺术高地的时间,也远远长久于西方。在卢施福那一代摄影家中,这几乎是摄影作为艺术的唯一表现形式,而价值体现的最重要标准,就是在各类国际沙龙摄影赛事中获奖—摄影家艺术水准的肯定与自信,皆源于此。截至1948年,仅郎静山一人获奖就达300余次,获奖作品逾千件。卢施福和陈传霖同样是积极的参与者,也是丰硕成果的收获者。陈传霖从1930年开始就参与了法国、英国、德国、加拿大等国的多种沙龙影赛活动,先后有100多幅作品入选,获得奖牌、奖章10余牧,并被英国皇家摄影学会吸纳为会员。卢施福的参赛经历迟于陈传霖,最先获奖的作品中就有《顽童》;截至1949年,其作品在英国、法国、匈牙利、瑞士、加拿大以及美国多地的国际摄影赛事中参展,获奖数量也相当可观。黑白影社“以表扬中国文化及增进中国在国际艺术界之地位”的宗旨,在成员们屡获佳绩的作品中得到生动的体现;而且在当时的价值认定中,这不仅是摄影家个人成就的最佳表现,也是摄影家民族精神和爱国情怀的具体表达。

摄影的艺术之树,距离他们是那样的近,又那样的远。

让艺术摄影在美学上彻底摆脱画意的纠缠,进而走向现代主义摄影这种以开掘摄影本身的媒介特性为依据,展示一种完全迥异于绘画、具有现代精神特质的视觉艺术样式,在当年,群体内部对于转向的渴望并非一无所动,郎静山、胡伯翔、陈传霖等人均有程度不一的探索,也有基于实践的理念表达。尤其是金石声等人编辑的《飞鹰》,在引领中国画意摄影步入现代摄影的路途中已经起步且小有所成。卢施福亦置身其中,他认为摄影本身就具备艺术的特质而无须仿画,现代主義摄影的创作在他的作品中数量较少,意识含糊且朦胧,却也说明了他在摄影观发展过程中的可贵进步。endprint

发表在《飞鹰》1936年创刊号上的《舟子之炊》(见41页),是一幅表现船夫生火做饭情景的照片,但出乎意料的俯视角度突破了惯常的视觉表现程式,令原本平常的生活景致产生了特别的观看效果;手臂的曲线与船舱间的直板相呼应,人物头顶的园帽与一旁的圆形锅盖相比照,貌似不规则的图形结构中,体现了摄影对于生活意蕴丰富性的揭示。另一幅表现一名女孩手托恐怖面具做祈祷状的《面具》(见40页),是摄影师的精心布局之作;被忽略的人物脸部,与被刻意强调的狰狞面具,通过上下的结构实现了对话,善与恶、追逐与回避、真实与虚假,通过少女自己捧着面具的双手,完成了心际沟通;摄影师的主观意愿,也巧妙地附加于人物和道具的摆布中,极度简化的元素配置中承载了摄影师强烈的爱憎情感。发表在《飞鹰》画报1936年第6期的《幻境》(见85页),是卢施福在摄影的现代主义追求过程中完成的又一幅值得探研之作。崇山狭谷中,一名裸体的女子摆动着曼妙的舞姿,如痴如醉、似人似仙、自由畅快;而实际上,那是一座散发着油亮光泽的人偶,金属的质感散发着现代工业文明所特有的气质。当它置身于黄山这一真实而丰茂的山间峡谷之中,酷似荒诞的情境设计里,竟透露出时代性矛盾交织所迸发出来的一种独特的图像美学—在视觉上,二者镶嵌弥合,融为一体,自然的博大与人性的自由,得以充分的宣泄;摄影师借助于这样的情景设置,实现了摄影的象征性表达,也探索了图像对于现代性隐喻的社会化传递。

然而这种可贵的探索,行之未远;无论是摄影家个人还是艺术摄影者群体,包括像《飞鹰》这样具有鲜明的现代意识的画报组织,种种突破性的努力,都随着1937年日军侵华的炮火戛然而止。而战争环境下的摄影与艺术,因危急的战争形势和强烈的民族情感,全然改变了模样;摄影创作和传播的主流价值观,迅速从艺术的怡情、精神的追逐转变到了服从于战争,服务于保家卫国、捍卫国家主权与民族尊严的伟大主题之中,功能化转瞬变为功利化。

四

摄影家们在艺术上的探索,从未止步;但每一步值得后世正面直视的创举,其中都蕴含着国家政治与社会变革作用其间的深刻内涵。从民国艺术摄影圈步入1949年的新世界的摄影家们,对于艺术的理解与实践,普遍性地发生了巨大的转变;这种转变在卢施福的身上同样存在,并且有着某种典型个案的特殊意义。

1949年后,卢施福响应国家号召,支援内地的医疗卫生事业;从繁华的大上海,举家迁入相对闭塞的安徽,行医依然是他的主业,摄影依然是他精神生活的重要依赖。而他在摄影风格上的又一次转向,进而发生的嬗变,同样随着1958年人生际遇的改变,骤然而至—这一年,60岁的卢施福调入刚刚创刊的《安徽画报》社工作,实现了“六十岁后退出医界,将我老年的精神与时间,来实现我的第二生命的摄影事业”的人生志愿。而从此之后他发表在《安徽画报》上的大量作品看,风格之变与题材浓缩成为两个显著的特点;但这又与其当年身居上海艺术圈大胆尝试、勇于探究的状态截然不同。而这,又不仅仅只是一个摄影家基于年岁老迈、思维趋于保守之故,还有着更为浓郁的时代气息与摄影所置身的新的社会背景这一原因—人们置身其中,也为新的社会思潮和艺术价值观所裹挟。

《安徽画报》堪称《人民画报》的安徽地方版。《人民画报》源起于1948年5月《晋察冀画报》与《人民画报》的合并,1950年6月经毛泽东主席题写刊名后,成为新中国出版的第一本面向世界的综合性摄影画报。作为国家政治意识形态宣传的重要承载体,摄影传播是其最主要的媒介形态;而摄影,从争取民族独立的晋察冀时期到1949年以后的国家建设期,一种渐趋稳定和成熟的风格—由“红色摄影”发展而来的“宣传摄影”—已经卓有成效且深入人心,且成为主流新闻摄影的范本。像《安徽画报》一样,各省各地均有类似的画报,其摄影风格与编辑方针亦与《人民画报》如出一辙:体现国家意志的主题明确而坚定,反映国家建设成就的内涵,全面而深刻;人物表现笑容满面、积极昂扬,场景展示宏阔壮观,自然景观如画般美丽。作为照片的独立意志与其承载的具体事实,均依附于国家建设的伟大成就、人民的满足与感激以及政党与领袖的英明决策等重大的主题中。

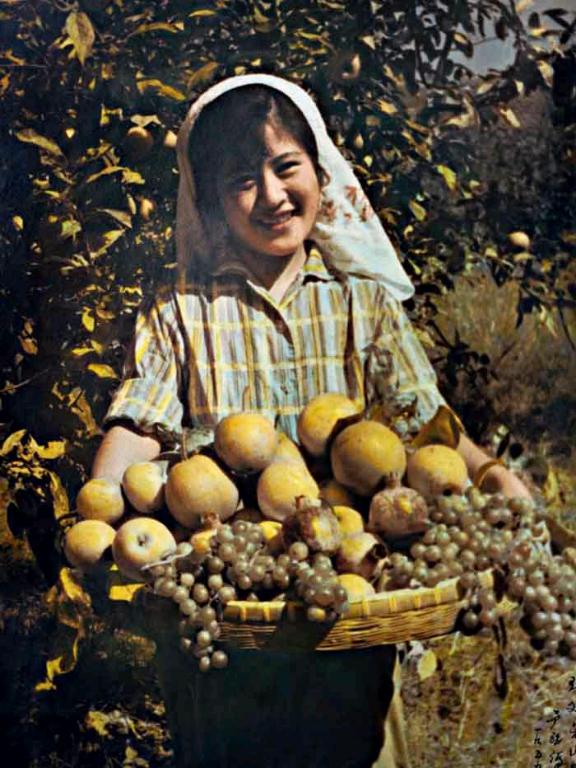

卢施福发表在《安徽画报》中的作品,黄山的美丽景色以及安徽各地的风景照片,是一种主要的类型;其次就是大量技艺娴熟,将政治性、艺术性和新闻性融合于一体的宣传摄影,安徽各地的建设成果、人民的富足欢愉、工业发展的喜人场景,都借助于精巧的构图、艺术感强烈的光影捕捉(或者是精心的布局设置),以及画面主体与客体的完美配合,得以充分显现。《山城春色—屯溪市的新面貌》《六安新志》等专题介绍,以一点带全面的方式,烘托着祖国的“新面貌”与“新志”,摄影图像上的美,始终围绕着文字表述上的“新”,形象展示之余又有着在内涵上予以深化的努力。在“庆祝国庆四十周年”的专刊上(见左图),卢施福参与拍摄的封面,是一群笑逐颜开的少男少女,他们仿佛置身于一个拍摄群体合影的场景,而摄影师截取了其中的15名孩子的近景;白衬衫与红领巾使得画面色彩斑斓,笑意满怀令观看者心情愉悦。在这里,笑容饱含着国民对国家现状的满足和对政党的感激之情,而少男少女,原本就是希望的象征,此时又有着喻指国家与政党未来的意义—摄影作品的象征性价值,远远超越于事实表达之上。在同一期画报的另一个版面上,卢施福拍摄的一幅特写,体现了他驾驭此类摄影,在技巧上与思想上的完美程度:扎着头巾、笑意盈盈的农妇捧着满满一筐各色水果面对着镜头(见70页)。这些来自于“徽州的雪梨”和“宣城的苹果与葡萄”被集于一筐之中,作为“皖南山区人民的节日礼物”献给广大的读者,其实质,也是作为颇具地方特色的礼物,献给伟大祖国的生日。摄影家的摄影观与画报的摄影观,与国家的意识形态宣传融为一体,同进共振;如果说,在1930年代的上海滩,他的摄影观以及在摄影表现方式与摄影风格上的种种探索,更多地来源于同道中人以及画报编辑的意志的话,那么在这一时期,他在摄影上的尝试与突破,以及娴熟的表现,则更多地来源于《安徽画报》尤其是《人民画报》所代表的国家政治意识形态宣传的要求与标准,对于一个摄影家在实践与理念上的指导与規范;抑或说,是一个有着政治自觉与艺术觉悟的摄影家,在新的时代背景中对于摄影观与艺术观的自我修正、自觉改造。endprint

除了宣传摄影,1960年代后的卢施福几乎专司风光摄影,他曾十余次往返黄山;个中因由,非历史亲历者不能深刻了悟。但这又恰恰从历史的角度,阐明了人事与景物的摄影,在价值观认知上存在着天壤悬殊般的恒定标准。1960年代中期,卢施福曾吩咐儿子卢天恭替他做出了一件匪夷所思之事,卢天恭回忆说:“父亲让我帮忙,将家中的底片全部找出来,但凡是带人像的底片都丢到药水桶里销毁了。”这些照片,当然是指1949年以前他所拍摄的那些画家、艺术家的人像,可能还包括一些人体摄影作品;而有一些劫后余生之作,竟是通过隐蔽存托于镜框里的领袖像的背面这样的方式。后世的回忆之痛,让人感知历史沧桑中摄影家的艰难处境,以及艺术与政治的复杂关系。

在民国一代摄影家中,从医从影又兼及摄影组织维系、摄影理念传播的卢施福,并不能算作最具典型性的人物—邂逅陈传霖,并从此沉醉且执著于摄影,让一名医生的人生,绽放出非同寻常的色彩。但在他的身上,围绕摄影的种种经历与不凡作为,却折射了那一代摄影家人所共有的诸多特点—执著摄影并能因时而动、随势而变,对各种风格与流派的摄影,均采取了热切拥抱、大胆尝试的态度。而在1949年以后,他的摄影风格再一次与时俱进地发生了精神性的转向—虽未经红色摄影诞生地的历练,也未遇宣传摄影创立核心区的熏染,然而主动接受教化与滋养的过程却自然而深切。从上海到了安徽的他,与那些比他先期离开上海并分别到达晋察冀、延安的同道中人一样,同样具备了将政治意识形态浸润于摄影生產与传播中的高度自觉,体现了那一代摄影家在新的时代,艺术认知与精神世界的强烈可塑性。

endprint

endprint