生态文明理念下的产业结构调整研究

赖熹姬 喻浩荣 刘 敏

(1.中共南昌市委党校,江西 南昌 330031)

【江西崛起·南昌发展】

生态文明理念下的产业结构调整研究

赖熹姬1喻浩荣1刘 敏1

(1.中共南昌市委党校,江西 南昌 330031)

产业结构调整的目的是解决当前社会经济发展中存在的问题,生态文明理念下的产业结构调整是贯彻落实科学发展观、走循环经济的生态发展之路。正确认识南昌市的产业结构,找出产业结构中的不合理要素,运用生态文明理念改造和提升传统产业、发展新兴产业,才能实现经济与生态环境的可持续发展。

生态文明;产业结构;南昌市

生态文明是人类社会继原始文明、农业文明、工业文明后的新型文明形态。在党的十八大报告中,生态文明建设的意义再次得到升华,上升到战略层面,被纳入社会主义现代化建设“五位一体”的总体布局。产业结构优化调整是生态文明建设的必由之路,而生态文明理念对产业结构的调整也提出了新要求,这也是工业化进程中建设生态文明的关键切入点。在生态文明建设的基础上,产业结构的调整需要从区域自身的经济发展阶段、资源要素禀赋、产业结构基础等角度综合考虑。在新形势、新要求下,探讨如何构建节约资源和保护生态环境的产业结构,是南昌生态文明建设的迫切需要。

一、基于生态文明理念的南昌产业发展现状

(一)南昌市当前产业结构基本情况

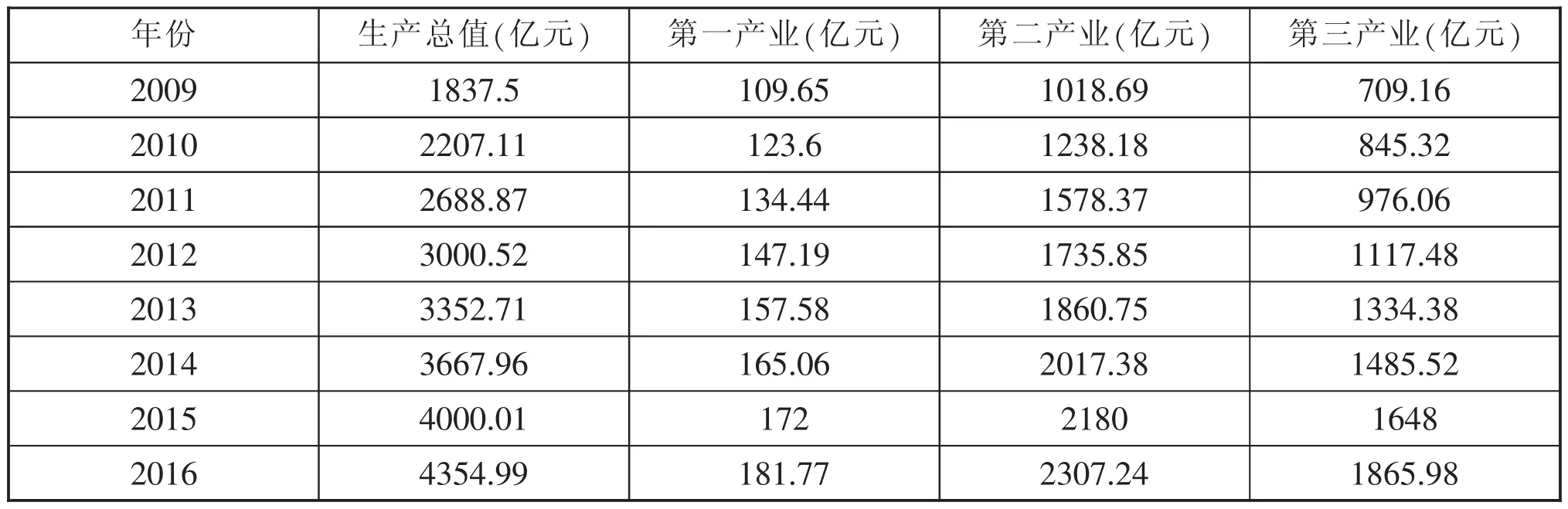

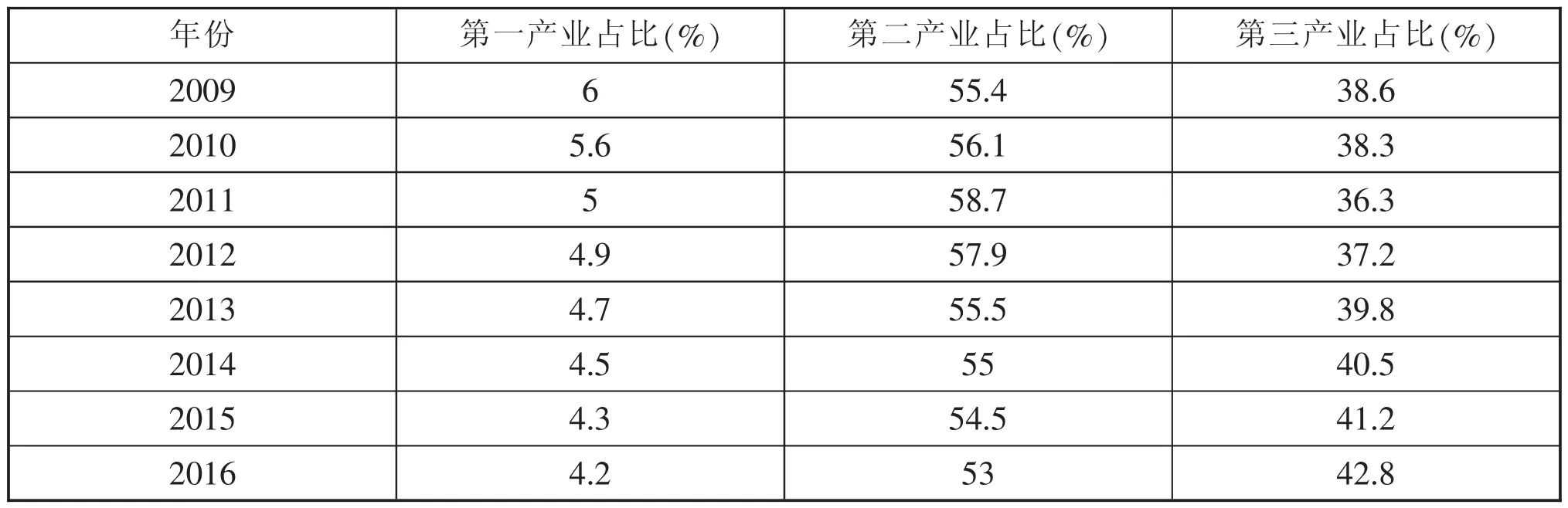

近年来南昌产业发展状况总体趋好,如表1所示,GDP总量取得了很大的进步,一、二、三产业都有很大的发展。其中2016年地区生产总值4354.99亿元,比2015年增长9.0%;如表2所示,一、二、三、产业比重4.2:53:42.8,与上年相比,第一产业下降0.1个百分点,第二产业下降1.5个百分点,第三产业提高1.6个百分点,三大产业的构成序列为二三一。

从三次产业占GDP的比重看,产业结构持续优化,第一产业比重呈下降趋势,2016年为4.2%,比2009年下降1.8个百分点;第二产业比重较大,占主导地位;第三产业占比总体呈上升趋势,且二、三产业发展趋势相关性比较高,第三产业占GDP比重的增加主要伴随着第二产业比重的减少。从三大产业内部结构看:

1.现代农业发展成效明显,农、林、牧、渔业比例关系逐步调整。2016年,粮食生产总体平稳,实现建国以来首次“十三连丰”,南昌市农林牧渔及服务业现价总产值319.06亿元,比2015年增长4.%。其中,农业产值126.22亿元,增长5%;林业产值4.05亿元,增长7.7%;牧业产值108.27亿元,增长2.7%;渔业产值73.62亿元,增长3.4%。与2009年相比,农业比重上升2个百分点,畜牧业与渔业占第一产业的比重为57%。养殖业的标准化、规模化和集约化逐步显现,成为拉动第一产业增长的主导力量。农业服务保障体系不断建立健全,有效地推动了农业产前、产中、产后以及休闲服务各环节的有机结合。粮食加工、畜禽加工、水产养殖与加工、饲料加工、特色经济作物与花卉苗木、中药材加工、农产品物流等七大特色产业发展迅速。目前已有国家级龙头企业12家,省级龙头企业111家,分别占全省的1/3和1/7,全国休闲农业与乡村旅游示范点5个。

表1 南昌市2009—2016年生产总值及构成

表2 南昌市2009—2016年三次产业占比

2.战略性新兴产业发展强劲,工业结构得到优化和升级。2016年,全市战略性新兴产业完成工业增加值306.94亿元,同比增长22.6%,高于全市工业13.4个百分点,拉动全市工业增长3.8个百分点。高新技术产业实现工业增加值416.19亿元,占规模以上工业增加值的比重为25.8%,万元地区生产总值能耗下降2%。2017年上半年,全市高新技术产业实现增加值256.4亿元,占规模以上工业增加值的比重达到32.45%,占全省的22.2%,比上年同期提高了8.49个百分点。形成了以汽车及零部件、食品、电子信息、医药、纺织服装、新材料、机电制造、航空制造等九大支柱产业为主导的工业体系,打造了一批创新能力强劲、龙头作用明显、生态优势突出的产业集群。工业园区越来越重视生态环保理念,严格项目准入,优化产业结构,成为人才汇集、资金聚集、技术创新的新高地。高新技术开发区、经济技术开发区和小蓝经济技术开发区三个国家级开发区主营业务收入均过千亿元。

3.第三产业发展迅速,内部结构有所优化。第三产业增加值由2009年的709.16亿元增加到2016年的1865.98亿元。2016年,第三产业对经济增长贡献率为47.7%,拉动经济增长4.3个百分点。2017年上半年第三产业实现增加值981.11亿元,增长9.9%。第三产业内部结构进一步优化,传统服务业稳步发展,新兴领域不断扩大,金融保险、科技信息、商贸物流、文化旅游等现代服务业发展步伐不断加快,对第一、第二产业的支撑作用越来越明显。依托丰富的自然和人文旅游资源,旅游业迅猛发展,2016年旅游接待总人数达8301.1万人次,旅游综合收入816.8亿元,分别增长50%和51.8%。

(二)南昌市产业结构存在的问题

1.产业比重不合理。2016年南昌市第一产业比重4.2%,第二产业比重53%,第三产业比重42.8%。(数据来源:南昌市2016年国民经济和社会发展统计公报)第二产业占比过高,笔者认为,城市发展的主导产业应该是第三产业,而我们的第三产业所占比重很显然未达到支柱产业的标准。

2.产业结构层次偏低。农业方面,种植业的比重仍然过大,粮食比重偏高,经济作物比重相对偏低;产业化龙头企业偏少,龙头企业和农民的专业合作社带动能力较弱,农业产业链较短,农产品附加值低。工业方面,一是高新技术产业不发达。高新产业产值远远低于长沙、武汉、合肥。2016年,南昌高新技术产业增加值为449.6亿元,占GDP的比重为10.3%,而武汉、长沙、合肥分别为19.72%、30.8%、20.9%。科技研究与试验发展经费(R&D) 支出占GDP的比重依然偏低,仅占1.64%左右。二是工业产品结构不合理,主要是低端产品且趋同度较高,深加工和终端产品少,竞争力不强。三是工业重型化结构仍很突出,高耗能行业占比仍然较大,非传统产业以及新兴战略性产业产值增加略小。2016年,南昌市工业耗电量92.62亿千瓦时,位居全省第三,其中重工业用电量70.6亿千瓦时,增长12.92%,比上年提高7.77个百分点。服务业方面,一是总体规模小,2016年占GDP的比重仅42.8%,在中部地区省会城市中排名靠后。二是结构层次较窄,虽然金融业、物流业得到长足发展,但传统产业仍占据主导地位,信息咨询、科技服务、金融保险等新兴现代服务业所占比重偏低,发展仍然不足。

3.生产过程排污量大。农业方面,产生污染的主要是种植业、畜禽养殖和水产养殖,而其中畜禽养殖遍布全市各县区,量大且涉及面广。养殖户很多属于小规模生产,环保设施设备未能配套,养殖污染问题突出,畜禽养殖所产生的排泄粪便成为流域、区域最大的污染源,对养殖区的生态环境造成严重影响,较大破坏了人居环境。工业方面,随着经济的加速,沿海发达地区污染严重的建设项目的转移,环保设施建设跟不上工业发展的速度,城市基础设施建设与土地资源之间矛盾加剧,工业排污的增加势必会给南昌生态环境系统带来很大压力。

二、生态文明理念下南昌产业结构调整思路

目前南昌正处于传统产业升级的拐点期和战略性新兴产业茁壮成长的窗口期,南昌应以可持续发展为目标,以生态建设和生态环境保护为重点,以建立与生态环境承载力相适应的产业发展模式为中心,通过有效的制度建设和政策调控措施为保障支撑,积极推进产业结构向生态文明方向转变调整,打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。

(一)以生态文明理念为引领,推动产业转型升级

1.发展高效生态农业,建立绿色农业生产体系

一是要优化现代都市农业布局。根据各县区农业的比较优势,因地制宜发展专业化生产区、特色产业带,做大特色农业、循环农业、休闲观光农业,以“两区一廊”建设为核心,重点打造溪霞、罗亭、石鼻等都市现代农业示范园区,加快建设有机食品、绿色食品基地,提高农产品质量。

二是要推进农业产业化。扶持和培育一批龙头企业与现代农业示范园,积极发展“集团公司+农场+家庭农场”等新型农业经营模式,进一步发展完善农产品市场网络,将农产品生产、加工、销售有机结合,构建产加销一体化的市场营销体系。

三是要加快农业科技创新。完善农业科技服务体系,加大对农村实用人才、新型农民的培养,提高农民科技文化素质,促进农业科技成果转化应用。利用现代农业科技支撑,围绕重点支柱产业,充分利用各种示范区、生产基地、标准园区等创新平台,扩大节水灌溉、配方施肥、畜禽良种化、养殖设施化、生产规模化、粪污无害化等先进实用技术的集成配套推广,走绿色生态农业之路。

2.走新型工业化道路,构建循环经济产业链条

一是利用现有资源和产业优势,发展产业集群。以各地优势产业为中心,以“高”、“新”、“集”为导向,以重大项目为支撑,优化产业布局,促进要素、产业和人口集聚,打造一批龙头带动明显、创新动力强劲、生态优势突出的特色产业集群。以高新区的电子信息、经开区和新建区的新能源汽车、小蓝开发区的汽车及零部件、昌东工业园的针织服装、安义工业园区的新型建材、进贤开发区的医疗器械产业为重点,不断延伸集群内产业链,提升产业核心竞争力,实现资源高效配置。

二是以产业园区为载体,推进绿色经济发展。运用生态经济学和生态文明理念,建设生态产业园区。通过改造企业的工艺和生产技术,引进新的关联企业入园,构建完整的产品链,对园区进行生态化改造。在园区内实施集中供热、供水,氮氧化物减排治理,完善废弃物资源回收再利用系统,建设垃圾资源化处置中心,建立信息平台,形成企业共生和代谢的生态网络。在招商过程中严把环保关,减少高能耗和高污染企业入园,强制淘汰消耗高、污染重、危及安全生产、严重破坏生态环境的企业。

三是推进工业化与信息化深度融合。一是要充分发挥南昌信息产业的比较优势,以优势产业为基础、新兴支柱产业为依托、高新技术产业为龙头,使信息化成为新型工业化的主力军。不断扩大主导产业规模,推进装备制造、电子信息、航空等主导产业向高端、绿色方向发展。二是要对传统产业进行信息技术改造与优化,发挥信息化的带动作用,支持企业瞄准国内外同行业标杆,应用新技术、新工艺、新材料推进技术改造,推动企业装备升级换代、产品提档升级,促进冶金、医药、纺织服装、食品等传统产业转型升级。

3.积极开发服务业新领域,大力发展现代服务业

一是要发展信息化服务业。充分利用当前南昌邮电、广电事业发展迅速的优势,抓好信息基础设施建设,大力发展信息服务业,构建电子政务、电子商务等多层次的信息平台。以信息化带动生产性服务业现代化,加快发展研发设计、科技服务、节能环保服务、检验检测认证、商务咨询、服务外包、售后服务、人才资源服务和品牌建设等生产性服务业,为产业转型升级提供专业化服务支撑。

二是要发展生态旅游业。以红色旅游和文化旅游为双引擎,发展以休闲度假和生态体验为主的观光度假型旅游,实施旅游项目带动战略,完善旅游承载能力,打造设施完善、功能完备、服务优质的旅游产业链。利用“高铁时代”发展新机遇,整合盘活旅游资源,加强宣传,打造旅游品牌,积极融入“高铁旅游圈”,以滕王阁、八一起义纪念馆、八大山人-梅湖景区、军山湖生态旅游区、梅岭景区等景点为重点,打造万达文化旅游城、城市中心区旅游、郊县乡村旅游、西山梅岭旅游产业集群。加强与省内各景点合作,不断提炼旅游主题,开发多样化、多层次的旅游产品,策划有特色的旅游线路,打造长三角等沿海发达地区旅游客源承接基地。

三是要发展现代物流业。大力发展第三方物流,引进和培育服务专业、管理科学的品牌物流企业,实现跨行业、跨区域发展。以壮大工业园区、培养大型专业市场为依托,建设物流集散基地、配送中心,以网络建设为纽带,构建现代物流信息管理体系,实现物流管理科学化、网络化、信息化。依托“一带一路”、长江经济带等国家战略和长江中游城市群、泛珠三角等重大平台,积极推进保税物流、航空物流、农产品冷链物流、低碳物流等技术含量高、辐射功能区的重点物流项目建设。

(二)建立科技创新体系,加强人才与技术的支撑

1.实施人才集聚战略,加强创新型人才队伍建设。技术创新是产业结构升级的动力,而人才则是科学技术创新和发展的核心。因此,要完善人才培养与引进机制,制定人才专项培养战略与规划,采取灵活多样的优惠政策吸引高端人才和团队来南昌就业和创业。鼓励企业实施“招才引智”,运用知识入股、技术入股、期权激励等分配形式,营造出适合技术创新人才发展和发挥的环境。突出高等院校的专业人才培养作用,重点培养生物医药、节能环保、光电子等新兴产业的专业人才以及资源回收利用、排污治污、节能减排等技术研究运用人才。

2.整合技术资源,强化生态科技支撑体系。以企业为主体、以高校与科研院所技术力量为依托,构建一批技术创新服务平台,大力推进科研创新成果的产业化应用。出台奖励政策,鼓励企业开展生态化转型创新,引导企业采用先进技术进行节能改造,通过加快技术成果产权流转,形成稳定合理的企业技术创新的激励机制,从而促进新能源技术、环保装备产品及清洁循环利用技术的产业化应用。积极引导高校、科研院所组建节能环保领域产业技术创新联盟,形成节能环保领域技术集成与产业集群。在重点领域开展技术创新示范工程,设置重大科技攻关专项,加强冶金、石化等高耗能、高污染行业节能减排关键技术的科技攻关和成果转化。

(三)加强宏观管理,完善政策保证体系

1.完善生态文明的考核评价机制。建立真正符合科学发展、生态文明的政绩考核机制,充分发挥考核的指挥棒作用,促进经济与生态双赢。根据不同区域主体功能定位,进一步完善县区考核体系,将产业结构绿色转型、资源消耗、环境损害等发展指标纳入评价体系,推动政绩考核机制从追求传统的物质生产总值向谋求生态生产总值、绿色生产总值转变。建立奖惩机制,将考核结果作为领导干部提拔任用的重要依据,建立生态环境损害责任终身追究制度,对不顾生态环境盲目决策造成严重后果的领导干部,严格追究其责任。逐步完善生态文明建设评价体系,将生态文明理念融入区域和产业发展过程,建立生态文明建设的相关统计以实现科学的评估、预警和调控。

2.发挥财税金融政策的作用,完善资金支撑体系。利用经济手段对生态产业发展形成激励机制,引导和调节市场主体的行为。例如,通过对矿产资源补偿费、水资源费、垃圾处理费等费用的征收,鼓励企业加快生态化转型改造,推行清洁生产模式;放宽高技术产业的准入条件,对环境友好度较高的企业以及符合绿色标准的产品给予税收优惠;构建绿色信贷管理体系,实行差别化信贷政策,新绿色信贷产品和服务,从源头上控制“双高”行业无序发展和盲目扩张;由政府牵头设立环境保护类的技术研发基金,引导社会资本加入到对生态环境的技术创新中,加快推动创新成果的商业化运用,推动环境综合治理等事业发展。

[1]吴辛夷.基于生态文明视角的福州市产业结构优化研究[D].福建农林大学,2014.

[2]周国兰,季凯文,龙强.生态文明视域下江西生态产业建设成效与对策研究[J].价格月刊,2016.

F121.3

A

1672-4445(2017)05-0034-05

2017-08-30

南昌市“十三五”(2016年度)社科规划课题“生态文明理念下的产业结构调整研究”(JJ201604)。

赖熹姬(1989—),女,江西铜鼓人,中共南昌市委党校经济发展教研部助教,主要从事产业经济研究;俞浩荣(1962—),女,江西南昌人,中共南昌市委党校经济发展教研部教授,主要从事区域经济研究;刘敏(1974—),女,江西奉新人,中共南昌市委党校经济发展教研部副教授,主要从事金融法、区域经济研究。

[责任编辑:张乔娜]