非物质文化遗产——泽雅传统手工造纸的调研

李少云

摘要:瓯海泽雅镇素有“纸山”之称,泽雅传统造纸工艺是我国造纸工艺的“活化石”,至今仍在沿用。2010年,国家“指南针计划”专项“中国传统造纸技术传承与展示示范基地”试点项目落户泽雅,2014年12月,泽雅手工造纸技艺入选第四批国家级非物质文化遗产名录,传统造纸保护工作正在全面落实。笔者从回忆泽雅传统手工造纸历史,调研泽雅传统手工造纸的兴衰,保护和传承泽雅传统手工造纸技艺等方面入手,探索泽雅传统手工造纸技艺这项非物质文化遗产,如何在温州人民的心中代代相传,让更多的人能去泽雅纸山回顾这段祖辈人的劳动之美,守望这项非遗技艺。

关键词:泽雅;手工造纸;非物质文化遗产;历史;兴衰;传承

Abstract: Ouhai Zeya town is known as "paper mountain", is China's traditional Zeya papermaking papermaking process of "living fossil", is still in use. In 2010, the national "compass plan" special "Chinese traditional papermaking technology inheritance and demonstration base" pilot project in December 2014, Zheya, Zeya manual paper making techniques included in the fourth batch of national intangible cultural heritage protection work, the traditional paper is the full implementation of. The author from the memory of Zeya traditional handmade paper research history, the rise and fall of Zeya of traditional handmade paper, the protection and inheritance of Zeya traditional manual paper making techniques and other aspects, to explore the Zeya traditional manual paper making techniques of the intangible cultural heritage in Wenzhou, how to the hearts of the people from generation to generation, so that more people can go to the Zeya paper mountain reviewing the ancestors the labor of the United States, watch the art of intangible cultural heritage.

Key words: Zeya; handmade paper; intangible cultural heritage; historical heritage; rise and fall;

澤雅,位于温州市瓯海区西部,享有“西雁荡”之美誉,是4A级国家风景区。我走进泽雅,映入眼帘的是山清水秀,满山翠绿的竹林,溪流清澈见底,筑在溪边青苔斑驳的水碓房,水碓房里造纸发出 “通,通,通……”的有节奏的敲打声,这声音在幽静的山谷里显得格外响亮,纸农们阳光下面朝黄土背朝天,忙碌着铺晒土纸,这幅美丽的乡村图景正是泽雅传统手工造纸的生产场景……。

造纸术作为我国古代的四大发明之一,至今已有2000多年的历史。如今,泽雅镇山区里仍有十几个村落村民沿用古法造纸术生产——传统手工造纸,这项造纸术被誉为“中国造纸术活化石”,是中国目前保留的最原始、最完整的古法造纸术之一。2010年,国家重点项目“指南针计划”专项——“中国传统造纸技术传承与展示示范基地建设”落户泽雅。2014年12月,泽雅手工造纸技艺入选第四批国家级非物质文化遗产名录。现留存的水碓、纸坊于2001年成为第五批全国文物保护单位。

本文内容分三个部分,第一部分是参观“传统造纸专题展示馆”,溯泽雅传统手工造纸的历史;第二部分是查阅官方数据,采访村委会、纸农、游客,探讨当下泽雅传统手工造纸的现状和所面临困境;第三部分是利用搜集资料,结合笔者采访数据,思考如何保护和传承泽雅传统造纸技艺这项非物质文化遗产。

一、参观“传统造纸专题展示馆”,溯泽雅手工造纸历史

泽雅区博物馆的“泽雅传统造纸专题展示”作为温州市唯一项目,荣获第九届浙江省博物馆陈列展览精品奖,该展示馆便是其中一项展陈内容。我参观这个浓缩了纸农千年劳动智慧的传统展示馆,探究泽雅手工造纸的前世今生,领略纸山文化魅力,我还采访了管理着展示馆日常的潘国程爷爷,我把获得信息归纳如下:

(一)传统手工造纸由来

蔡伦造纸时使用的原料是树皮、麻头、旧布、渔网等,而泽雅古法造纸,就地取材,以温州水竹、绿竹等丛生竹和嫩毛竹为主要原料,从竹到纸经过百余道工序。

泽雅潘氏族谱记载,600多年前的元末,泽雅的先民为避战乱从福建迁居而来,同时也带来了造纸术。明代时的造纸遗址还保存完好,那些依山而建的造纸用的水碓房、捞纸坊和淹竹糟,与古民宅融为一体,形成了一组组独特的家庭手工古法纸作坊群。

泽雅先辈善于挖掘山水之宝,他们靠山吃山,靠水吃水,泽雅水丰竹茂,全民用竹造纸,当时家家户户能造纸,人人会造纸,他们从早到晚、从年头到岁末,生活中都离不开“纸”,他们享有一个美丽的称谓——纸农。纸农们一方面利用自然资源发展生产,一方面积极培育自然资源为生产生活服务,做到人与自然和谐相处。endprint

泽雅唐宅村一座水碓的墙壁上镶嵌着一个古石碑,上面刻着如下文字:

“子玉、子任、茂九、子光、茂金、茂周,众造水碓一所,坐落本处土名曹碓路下驮潭。还监税完后,当为兴召之日,共承七脚断过,永远不许转脚。不乱随人捣刷,不乱粗细,谷之拨起先捣米,不许之争,争者罚一千串吃用。各心允服。乾隆五十五年二月吉日潘家立。”

碑文的意思是说,乾隆五十五年(公元1790年)二月,村民潘子玉等七人,共同建造水碓一座,分为七股,每人一股,约定“不得把自己的股份转让给别人,不得随便任人捣刷”,有要舂米需求时,即使还没完成捣刷作业,也得优先给予舂米,不许与其争吵,违者罚款一千。

这是按照乡规民约制订的刻碑,是纸山纸业的合股经营章程。它规定了水碓的使用范围、使用方式、责任义务以及违约处罚方法,并以相互信任而立约。

建好水碓,立下约定,随后的日子里,村民们都默默地遵守着石碑上的文字,谁也没有违约。几百年过去了,先人早已作古,石碑依旧存在,那种言出必行的纯朴民风随着手工造纸的手艺,也一直在纸山的各个村落延续下来。这种形式应该是温州最早的股份制合作模式。

(二)传统手工造纸技艺

先民们用水碓将水竹捣成纸绒、纸浆,制成纸张,经过近千年的传承和发展,造就了浙江省非物质文化遗产———泽雅传统手工造纸技艺。泽雅传统手工造纸技艺传承了古代造纸技术的精华,保留了历史的痕迹。其竹纸生产需要经过竹、料、刷、浆、纸等五个环节,主要生产流程包括“做料”、“腌刷”、“翻塘”、“煮料”、“捣刷”、“捞纸”、“分纸”、“晒纸”等步骤。当地农户砍下竹子、剔枝除叶,将竹竿截成一米来长,并锤裂竹竿,晒干扎捆,并将“刷”排好叠在蛎灰水塘(腌塘)中浸泡压腐。经过50至60天的浸泡后,原料用猛火加以煮烧,再利用水力进行捣刷,形成絮状纸绒。纸绒先在小纸槽中浸泡,经过人工的双脚踩踏翻动,转入大纸槽中成为纸浆。纸农用纸帘捞取后,将湿纸一张张重叠堆积,形成纸墙,再通过杠杆的原理,用3米多长的压杆,绳缆和擂杆将纸墙中的水分压干,将纸一张张分开,自然晒干或用火炉慢慢烘干,最后进行拆纸、印记、打捆和包装。这些工序均需要专人用专门的工具进行手工操作,其中一些工艺流程甚至比明代宋应星《天工开物》中所记载的更为原始。

我在展示厅里参观造纸工具展陈,阅读本地造纸文化和造纸内容,仔细聆听潘爷爷对造纸文化的讲解,开启纸山文化寻踪之旅。

二、潮起潮落,看泽雅传统手工造纸的兴衰

(一)传统手工造纸的鼎盛时期

泽雅古法造纸术从先民手里一代代传承下来,历元、明、清三代,至20世纪30年代,泽雅造纸的乡民已近10万人,约占当地人口的80%,泽雅出现人人都造纸,家家都造纸盛况。20世纪40年代,泽雅屏纸登陆上海,市场扩大至山东、江苏、福建、台湾以及东南亚等地。

新中国成立后,人民政府对屏纸生产相当重视,先后设立“屏纸收购站”及“温州地区屏纸产销协作委员会”。做纸是泽雅乡民主要的经济收入,生活在这里的人们与生俱来就和纸联系在一起。在泽雅屏纸生产的高峰期,曾经漫山遍野晒满了金灿灿的纸张,泽雅也因此有了“金色的纸山”之称。

自古到20世纪80年代,造纸是泽雅村民主要经济收入,建房、娶媳妇都指望这些纸。依照村民的说法,纸是“衣食钱”,是“吃饭保”,房子都是一张张纸叠起来的。生活在这里的人与生俱来就和纸联系在了一起,就像泽雅村民都被人唤作“做纸人”。

泽雅村民的女儿嫁到外地,若夫家经济条件不好,没有理想职业的话,她可以携丈夫来泽雅造纸养家。但若外地人不是泽雅的女婿,他是不可在泽雅造纸挣钱的,这是泽雅人从古以来立下的规矩,大概属肥水不外流吧,看得出来造纸当时是一个很让人羡慕职业。

(二)当前传统手工造纸面临的困境

20世纪90年代中后期,社会主义市场经济快速发展,手工造纸成本高,利润低,机械化生产逐渐替代了手工工艺,从事造纸职业的人数也越来越少,手工造纸开始走下坡路。

目前,浙江温州西雁荡泽雅西岸一带,虽说仍有十几个村落沿用手工造纸,但从业人员数量已无法和鼎盛时期10万人相比了。通过我这些天的走访,获得调查数据,充分印证了泽雅传统手工造纸业的衰落。

1、官方数据

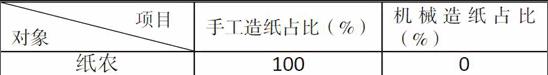

笔者综合三个村庄的村民委员会提供的现阶段纸农数量的数据,我用表格呈现了三个村的手工造纸从业人员数量的基本概况。

通过表格,可以看到三个村落的纸农数量甚少,横垟村从事造纸的家庭数量占比只有4.04%,而水碓坑村和唐宅村从事造纸家庭的数量更少,甚至都少于4%,虽然上述表格显示是三个村纸农数量急剧减少,其实现在整个泽雅纸农数量都很少,传统手工造纸业走向衰落。我们难免会问:“为什么纸农数量这么少?”,“当地政府应该采取什么措施,保护有千年历史的泽雅古法造纸术非物质文化?”,我带着这些问题,开始我的随机抽查活动,以解答我的疑惑。

2、随机抽查数据

采访对象: 二十位纸农(横垟村、水碓坑村);传统造纸专题展示馆(位于唐宅村)的管理人员。

设计问题:

(1)村落里机械造纸和手工造纸两种不同的造紙方式哪种更为普遍?

结论:现在没有家庭采用机械造纸,因为机械造纸对环境的污染大,政府已经明令禁止。所有生产纸张的家庭均采用手工造纸。

(2)纸农数量为何减少?

结论:60%的纸农认为成本过高是导致纸农原因减少的原因之一,所需原料除了本地的毛竹外,水竹等其他竹子需要从外地运送,其中的成本相对增加。30%的纸农认为由于期间环保局下来视察认为造纸对环境有污染,尤其是采用机械设备的大规模造纸,产量大,污染严重,政府因而勒令停止所有机械造纸生产,而采用手工造纸需要耗费大量劳动力而且成本不高。故纸农数量减少。另外10%的纸农认为销售困难,途径单一是造成数量减少的又一原因。endprint

(3)为什么一些纸农仍然坚持手工造纸?

结论:90%的纸农谈到主要是为了继承祖业。纸农大多(占90%)是五六十岁的老人,他们希望趁自己还能干活就不要闲着,挣点钱补贴家用。10%的纸农谈到为了传承非物质文化,希望把造纸术传承下去。

(4)手工造纸的年收入大约是多少?

结论:纸农坦言收入并不乐观,如果单单计算生产纸所得的收入每年只有两三万元的收入。因为泽雅的手工造纸属于国家非物质文化遗产,所以泽雅县政府大力支持,每月都会有2000元的补助,这样一年的补助有两万四千元,再加上有的纸农有机会向游客展示手工造纸技艺,每年可获得大约一万元的收入。这样的收入对纸农来说勉强够家用。

(5)手工造纸劳动力的年龄结构大致是怎么样的?

结论:目前手工造纸大部分是50—70 岁的老人在坚持,调查对象中有70% 是50 岁到60 岁、10% 是60 到70 岁、15% 是40 到50 岁的老人。

(6)泽雅的手工纸的主要用途是什么?

结论:泽雅手工纸大多数作为民俗纸使用,根据我们采访得知其是西岸社区,居民普遍是基督徒,信佛的很少,因此在泽雅地区,寺庙需求量少。泽雅手工纸大部分销往乐清、黄岩、南通等地。泽雅手工纸的其他用途主要是作卫生用纸及包装物品用。

(7)当地政府对手工造纸是否支持?具体做了哪些措施?

从采访人的反馈结果来看,政府对手工造纸非常支持。2009年,国家“指南针计划①”专项“中国传统造纸技术传承与展示示范基地”试点项目落户瓯海泽雅,这是“指南针计划”示范基地在浙江的唯一项目。政府积极配合党中央做好示范基地的工作,支持当地手工造纸文化的传承。政府在经济上对纸农进行补助,投入大量资金整治水碓坑村的环境、修缮村中的造纸设备。政府大力支持泽雅传统造纸专题展示馆的建造,改造泽雅纸山民俗文化专题展示馆,通过展览馆提高泽雅纸文化的知名度。

三、纸山何去何从,探索如何保护和传承泽雅传统手工造纸术

造纸曾经是泽雅大部分山民的终生事业,几经兴盛后,机器代替了手工。现如今,“造纸能养家”已经是一句老掉牙的口号了,又苦又累,挣的钱仅能糊口的活儿只能被经济浪潮推来的泥沙掩埋掉。纸山何去何从?

我采访一位潘老伯泽雅老人,他说:“现在村里从事传统造纸的人家已经不多了,村里的中青年劳动力都外出创业或者打工,真正从事手工造纸的都是60至70岁的老人,50岁以下的人,会做纸很少了。”说这话时,老人的脸上表露出担忧之情,为曾对泽雅人有养育之恩的传统手工造纸工艺面临失传而担忧。

如今,手工造纸术几乎只存在于泽雅西岸,约为100多户,并在持续逐年递减,如果再不抓紧时间开展保护行动,恐怕再晚30年,这项浙江省非物质文化遗产将无处寻找。一种千年来一直流传,并且还活着的传统工艺,正面临着失传和消亡,保护泽雅手工屏纸迫在眉睫。

通过这些天我在泽雅的调研,我认为保护和传承泽雅传统手工造纸术,应该采取如下措施:

(一)充分利用“泽雅传统造纸工艺专题展示馆”,大力宣传非物质遗产文化——传统造纸工艺,加强青少年对非物质文化的教育,提高青少年对传统造纸工艺的了解。

经调查,不同年龄阶段的人对泽雅造纸的了解情况存在很大差异。第一,45岁以上的人在所有了解的人中占的比例最大,其次是31-45岁的人,而18岁以下了解的人几乎没有;第二,在听说过但不很了解的人当中18-30岁的人所占比例最大,远远大于其他年龄阶段,而31-45岁、45岁以上的人所占比例大致相同;第三,在所有完全不了解的人当中,18岁以下的人所占的比例遥遥领先。并且在职业的调查中,明显发现了解的大多为农民和自由职业,不了解的多为学生和职员。因此青少年对传统造纸工艺的了解程度值得担忧,关于非物质文化的教育亟待加强。

正如潘国程爷爷所讲:“政府将传统造纸专题展示馆落户我们唐宅村,我们感到特别高兴,这也是对为传统造纸劳累了一辈子的老纸农们最好的安慰”,潘爷爷又讲:“传统造纸是先辈们留下的,展示馆的建立,对纸山传统造纸文化的传播将有着深远的意义,它将更系统的告诉我们的下一代造纸是怎么一回事,也告诉他们祖辈造纸的艰苦和泽雅造纸技术的文明。”

(二)借力国家“指南针计划”将泽雅传统手工造纸列为中国传统造纸技术传承与展示示范基地,将保存着完整的造纸工艺体系和生产设施、生产工具,通过借鉴和展示等方法介绍给大众,这将对传统造纸技艺的传承和保护起到重要的作用。

宣传内容我们可以分两个系类:一是由水碓、作坊、渠、水坝、腌塘等生产设施和纸帘、纸槽、压杆、绳缆、擂杠等各种传统特色生产工具构成的实物系列。其次是有造纸工艺、技术方式、技术手段和传统民间材料配方等构成的工艺系列。

通过深入挖掘四连碓造纸作坊人文生态内涵,以点带面,通过研究,借鉴和展示等一系列方法,使泽雅传统造纸成为活态的文化遗产和开放、高端性人文价值的示范基地,也让更多的人了解泽雅传统造纸和纸山的文化,探访和关注泽雅传统造纸,赋予它更多的内涵,让泽雅造纸文化越走越远。

(三)人们普遍对泽雅传统造纸工艺流程不熟悉,建议将泽雅传统造纸技艺,这项非物质文化遗产编入到小学地方課程里,供学生学习,同时要全市范围内或瓯海区范围内不定期举办泽雅传统造纸技艺知识读书活动或知识竞赛等。

温州泽雅传统造纸技艺是中国目前保留最原始、最古老、最完整的造纸术,被誉为中国造纸术的“活化石”。泽雅传统造纸已有一千多年的历史。但随着社会经济的发展,泽雅传统造纸已渐渐淡出人们的视线。保护和传承这种非物质文化迫在眉睫。借助校本课程这个载体,让学生对这一非物质文化有更深入的了解,产生保护和传承这一传统文化的意识,培养新一代传承人。

(四)泽雅造纸工艺传承人的缺少和其本身的经济效益低是有极大关系,保障纸农的基本生活,建议政府部门应该对还在坚守传统造纸的纸农给予更多的经济补贴,授予其特殊荣誉。endprint

近来,由于现代纸业发展迅速,在生产速度和质量上远远超过了手工造纸,因而手工造的紙失去了很多市场,手工造纸已经不足以养家糊口了,村民找其他经济出路,纸农数量变得越来越少了,但手工造纸在新时代的意义在于它的文化内涵,我们必须要保护和传承传统手工造纸技艺这非物质文化遗产,政府部门从财政中拨出一定数量的经费用以补贴这些传承人,以保证他们的基本生活。另外,政府授予传承人特殊的荣誉称号,体现全社会对手工艺人的承认和认可,这样促使纸农更加投入传统工艺的传承工作。

泽雅传统手工造纸技艺能够代代相传,我们能去泽雅纸山回顾这段祖辈人的劳动之美,守望这项非遗技艺。

(五)培养一批立志保护泽雅传统手工造纸文化,对传统造纸工艺手工感兴趣的新继承人。

政府有关部门培养新的接班传承人,完善传承机制,开设相应的乡土课程,让年轻人有机会接触和了解纸山文化,开设传统手工造纸技艺专业选修,对学生进行定向培养。通过政府引导,社会培训,鼓励一部分年轻人从事此工作。

(六)开发地方特色旅游,发展“农家乐”旅游,充分发挥优势,以“活化石”吸引游客。

景区旅游规划,加强泽雅纸山文化的宣传力度,挖掘该文化特有的价值意义,推出“纸山古村落”旅游项目等;随着乡村游、生态游的兴起,泽雅可以在竹林资源丰富、造纸历史悠久的村落设立“造纸生态文化村”,调研发现,“农家乐”的方式在泽雅地区可以较好促进传统手工造纸的传播及影响。

四、结语

近几年来,无论是国外国内,还是政府民间,都非常重视自己优秀传统文化遗产的传承和保护研究,利用其古代物质文化,为自己国家提供象征,进行保护性挖掘。随着许多民间手工造纸技术的消失与造纸艺人的逐渐退去,中国作为全球范围内造纸技艺的核心地位受到冲击。因此,“指南针计划”专项“中国传统造纸技术传承与展示示范基地建设”试点项目的实施具有重要的意义与相当的紧迫性,如何形成一套品质至上的机制,保护好传统手工造纸这一无形的文化遗产,是摆在我们面前的课题,任重而道远。

注释:

①指南针计划——中国古代发明创造的价值挖掘与展示”专项,是以实证我国古代重大发明创造的文化遗产为工作对象,组织跨学科、跨领域、跨部门的力量,制定中国古代发明创造的价值挖掘与展示工作总体规划,开展农业、水利、交通、营造、纺织等领域的系列文化遗产专项调查,实证中国古代发明创造的文化遗产的整理与研究以及博物馆的展示理论、技术及研究与示范工作。endprint