“台风”的概念化研究

贾文红,尹 健

(1.湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201;2.湖南信息学院 公共课部, 长沙 410151)

“台风”的概念化研究

贾文红1,尹 健2

(1.湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201;2.湖南信息学院 公共课部, 长沙 410151)

台风是居住于沿海的人们体验较多的自然现象,于语言层面残留了关于概念化主体的知识结构、思维机制之“印记”,故对“台风”的概念化进行研究颇具意义。用以概念化“台风”的事物概念框架的数量远多于事件概念框架;事物概念框架中,用以概念化“台风”的具体事物概念框架的数量远多于抽象事物概念框架。概念化“台风”的理据存在让听者、读者感觉熟悉、亲切,附加概念化主体的态度等四条。

台风;概念框架;概念化;理据

台风为一种热带气旋,存在诸多名称。其名称是人们对“台风”进行多次概念化之产物,如下例:

例1 台风“苗柏”吹来高温周末气温回落。[1]

上述新闻标题中,为了便于指称,人们将该台风命名为“苗柏”。经查阅,“苗柏”为马来西亚所命之名,施指一种鸽子。查阅其它台风名时发现,台风有的还源自人名,如美国命名的“玛莉亚”,其施指某位女性;有的还源自植物名,如越南命名的“潭美”,其施指一种花等。“台风”的命名引起了我们的关注。

陈云通过对132 个台风名进行的多角度深入分析,较好地揭示了台风名背后的文化和认知模式。[2]王存忠对比了2000年和2015年海峡两岸所使用的台风名,并发现,于2000年,两岸台风名有一半不一致,且不一致的主因为台湾不采用意译,而大陆则多采用意译。到2015年底,不一致率降到了30%,并指出,一致率提高的主因为台湾后采用了意译。[3]

前人的研究成果颇丰,但遗憾的是未于认知语言学视角对台风的命名进行研究,即未关注事物概念框架“台风”的概念化。本文拟于前人研究基础上,尝试解决以下问题:用以概念化“台风”的概念框架类型有哪些?对其进行定量统计的结果为何?概念化“台风”的理据有哪些?

1 理论基础及语料来源

1.1概念框架

语言单位初始标记/表征的概念提供了一个通往与该概念相关的百科知识网络的接入点/心理可及点,即概念能激活一个关于它的框架性的百科知识网络,这个网络便是概念框架。由上述阐释可知,概念框架指关于某个概念的框架性的百科知识网络,此外,它还是一个有组织、有层级、有逻辑的概念系统。

概念框架可分为事物概念框架,如“凳子”和事件概念框架,如“我有一台苹果手机”;事物概念框架又可划分为具体和抽象事物概念框架,如“板凳”和“精神”;事件概念框架可进一步划分为行为、领有、存现、状态事件概念框架,如“小马喝水”、“我有一个妹妹”、“这儿有熊猫”、“小明很开心”等。

1.2概念化

维基百科对于概念化的界定为:一种创造概念的能力。Evans & Green将概念化等同于意义建构[4]。我们赞同上述观点,并归纳出了自己的界定:概念化是一种以已象征化/语言形式化的源概念去标记/表征目标概念的认知能力或过程,且概念化是命名的心理现实/心理机制。如,

例2:公徒三万,贝胄朱綅,烝徒增增。(《诗经·鲁颂·閟宫》)

“贝胄”表征了事物概念框架“以贝壳去装饰的头盔”。“贝胄”的概念化如下:行为事件概念框架“某人以贝壳装饰头盔”中,逻辑的第一层级存在施事“某人”,行为“装饰”,受事“头盔”,第二层级存在行为的工具“贝壳”等,依靠框架,以“贝壳”代该行为事件概念框架(行为的工具代其隶属之行为事件概念框架)。

1.3语料来源

国际上统一的台风名称源自热带气旋形成并受影响的周边国家和地区共同事先制定的一个命名表,按顺序年复一年地循环、重复使用。故本研究的语料源自由世界气象组织提供的该命名表,该表目前为止共有140个台风名,即我们的语料总数为140个。值得注意的是,106号“莫兰蒂”已被除名,其替补名称将于2018年的会议上公布,因新名称暂空缺,故视原名“莫兰蒂”为语料,同理,还有“莎莉嘉”“洛坦”等。

2 用以概念化“台风”的概念框架类型

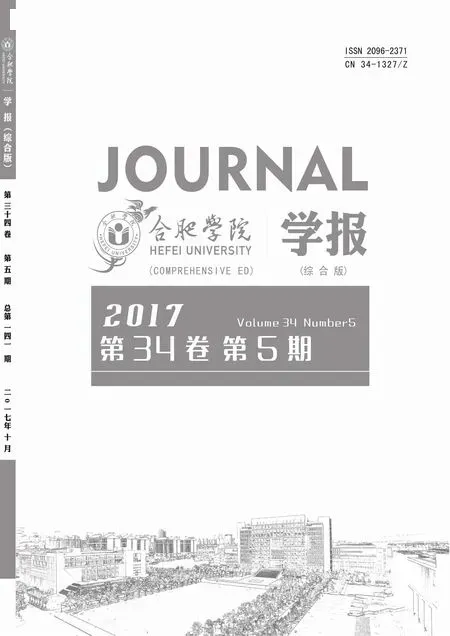

由表1可知,用以概念化的事物概念框架的数量为130,事件概念框架的为10。显然,人们更喜以事物去给台风命名,如中国澳门命名的“梅花”,而非事件,如由菲律宾命名的“黑格比”(其施指鞭打)。

表1用以概念化“台风”的概念框架类型

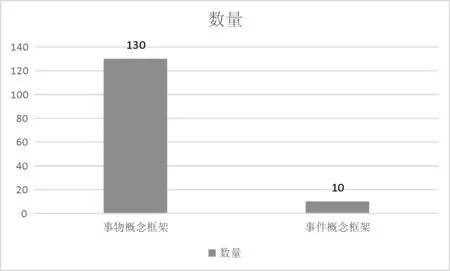

由表2可知,事物概念框架中,用以概念化的具体事物概念框架的数量为118,抽象事物概念框架的为12。显然,人们更喜以具体事物去给台风命名,如由美国命名的“百里嘉”(其施指风浪拍打下的海岸),次之为抽象事物,如由中国命名的“海神”。

表2用以概念化“台风”的事物概念框架类型

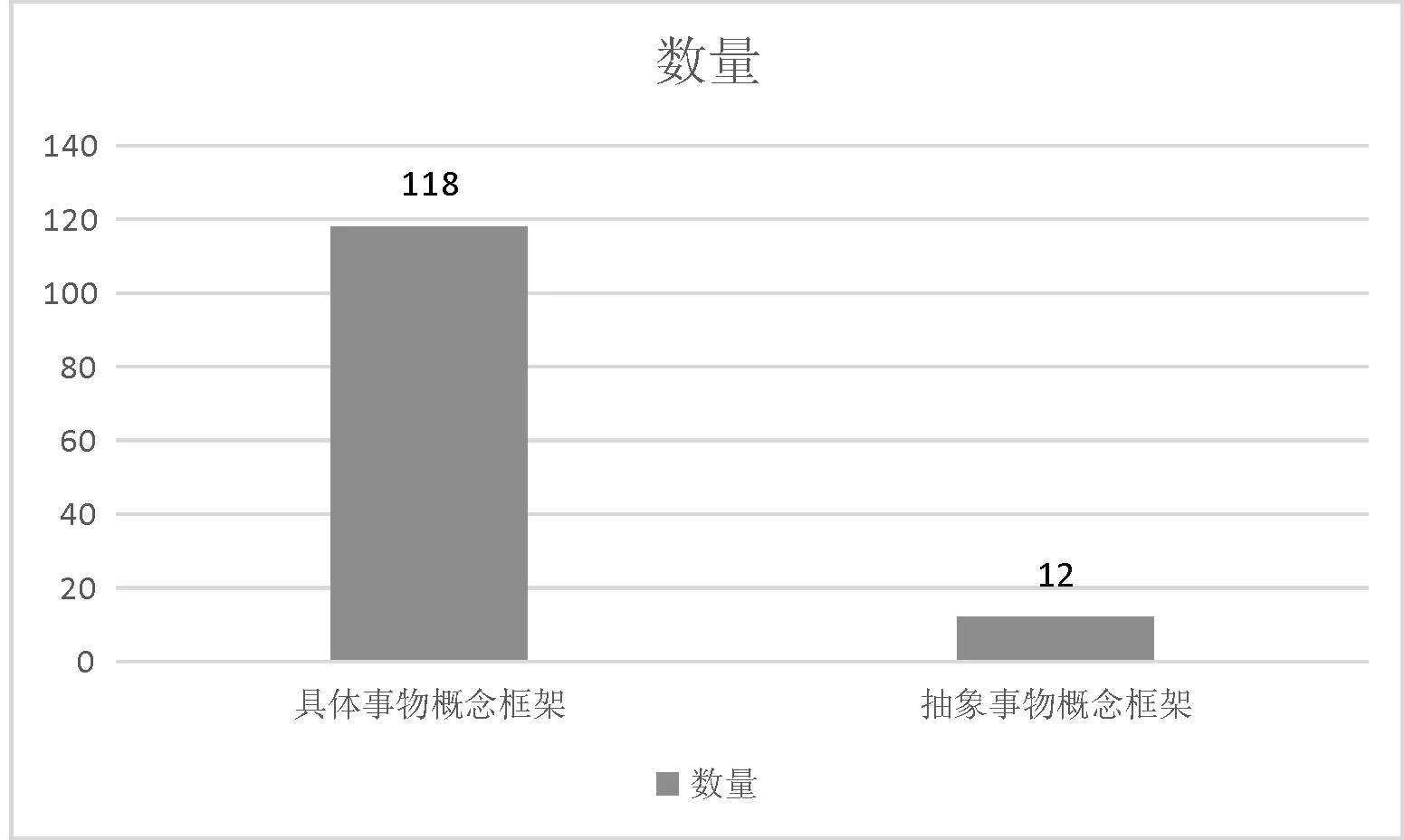

如前所述,人们更喜以具体事物去给台风命名,而非抽象事物,且由表3可知,被用以概念化的有生命的具体事物概念框架的数量为76,无生命的具体事物概念框架的为42。显然,具体事物中,有生命的事物,如由中国澳门命名的“莲花”,更常为人们用以命名台风。

表3用以概念化“台风”的具体事物概念框架类型

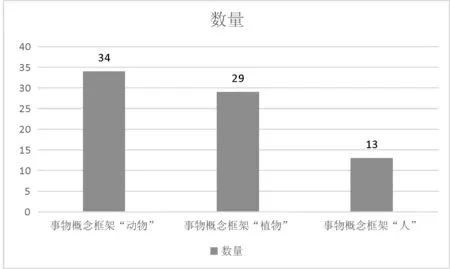

由表4可知,被用以概念化的有生命的具体事物概念框架“动物”的数量为34,“植物”为29,“人”为13。显然,人们更喜以动物去给台风命名,如由韩国命名的“天鹅”,次之为植物,最末为人

表4用以概念化“台风”的有生命的具体事物概念框架类型

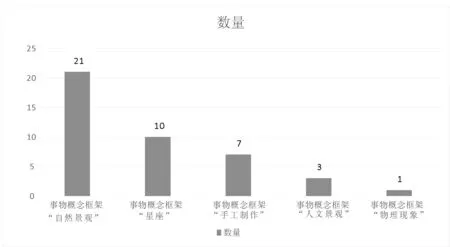

无生命的具体事物概念框架中,“自然景观”的数量为21,“星座”的为10,“人工制品”的为7,“人文景观”的为3,“物理现象”的为1。可见,自然景观,诸如“丽琵”(老挝命名,其施指老挝南部的一个瀑布),为人们最喜用以命名的无生命具体事物,次之为星座,如由日本命名的“天兔”(其施指天兔座),再之为人工制品,如由中国澳门命名的“贝碧嘉”(其施指一种牛奶布丁),较少被用以命名的为人文景观,如由中国香港命名的“启德”(其施指香港的某一块区域),以及物理现象,如由朝鲜命名的“米雷”(其施指回声)(见表5)。

表5用以概念化“台风”的无生命的具体事物概念框架类型

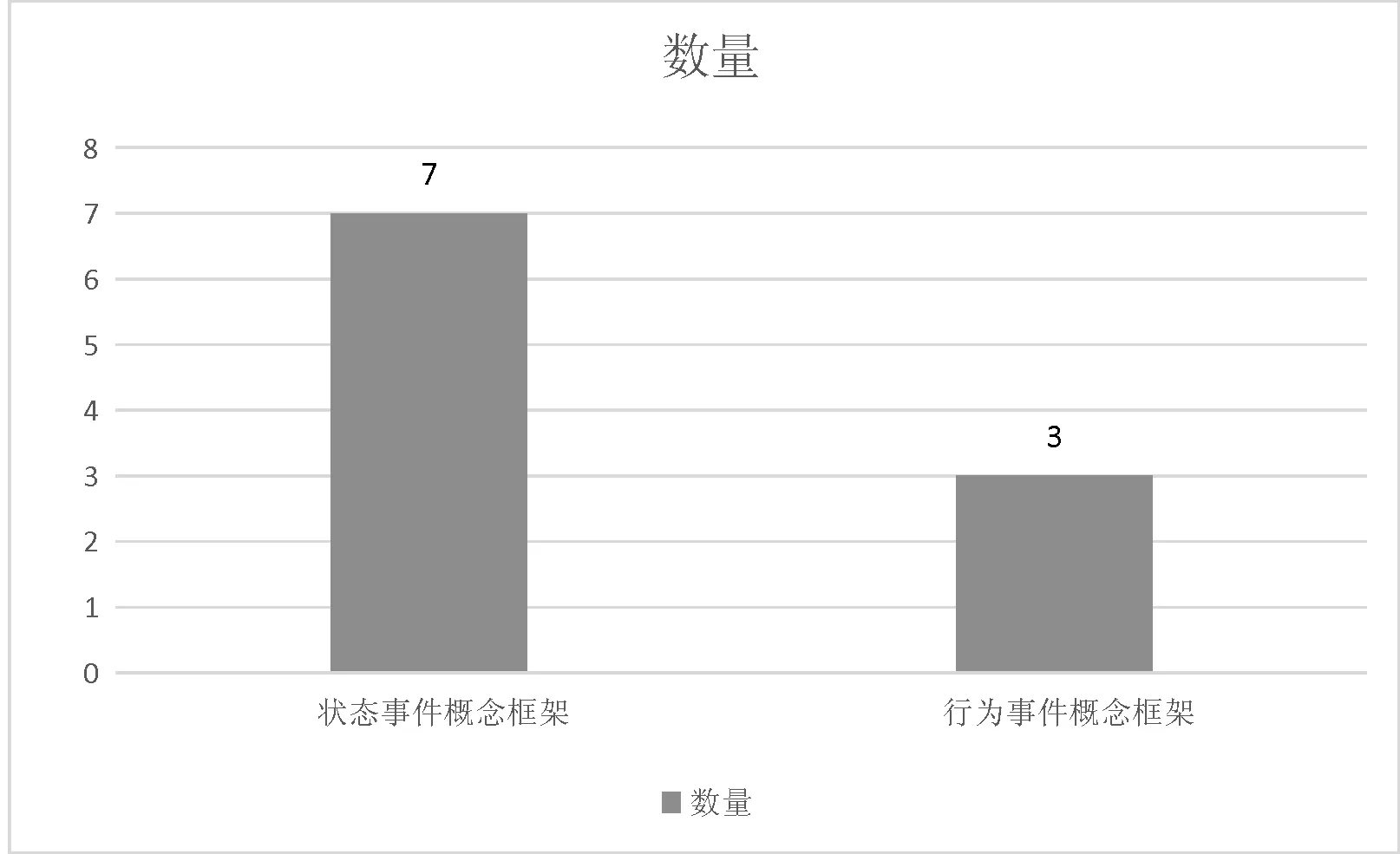

事件概念框架中,用以概念化“台风”的多为状态事件概念框架,如由菲律宾命名的“马力斯”(其施指快速),数量为7,行为事件概念框架的为3,如由美国命名的“奥麦斯”(其施指漫游)。可见,相较而言,人们喜以状态事件去命名台风,而非行为事件(见表6)。

表6用以概念化“台风”的事件概念框架类型

3 概念化“台风”的理据

对事物或事件进行概念化,并非完全任意的,存在一定理据。本章将重点探讨对事物概念框架“台风”进行概念化的诸理据。

3.1让听者、读者感觉熟悉、亲切

用以概念化“台风”的多为概念化主体身边常见的事物或事件,如由中国大陆命名的“悟空”,由朝鲜命名的“杨柳”等,这样做的目的在于能让听者、读者感觉熟悉、亲切。但这种理据仅能解释部分名称,很多名称都是我们不常接触的,如借用的星座名等,这类名称可用接下来的几种理据进行阐释。

3.2附加概念化主体的态度

陈云认为,天兔、巨爵、天秤、摩羯、圆规、蝎虎、天鹰这些星座的背后都蕴含了美丽动人的神话传说,其与反抗现实、搏击命运、不屈不挠的斗争精神有关。人们借其命名台风,正是期望用上述精神去对抗台风。[2]如,关于天秤座的某个传说:

在远古时期,神与人类皆居住于地上,一起过着幸福快乐的日子,可是人类愈发聪明,不但学会了建房子,还沾染了勾心斗角、欺骗等恶习,致使许多神仙都受不了,纷纷离开了人类,移居至天上。但在众神之中,有一位代表正义的女神,其并未对人性心灰意冷,依旧与人类一同居住。不过,随后人类愈发变本加厉,开始发动战争,且常彼此残杀。最后,连正义女神都无法忍受,也毅然决然地移居至天上,但她并未对人类彻底绝望,她依旧相信人类有一天会觉悟,会找回过去善良、纯真的本性,于是,她做了一把用于裁决善恶的天秤,一手持秤,一手紧握斩除邪恶的剑,惩恶扬善。

这段关于天秤座的传说,蕴含了“希望”、“不放弃”、“对抗”等关键词,这也是为何概念化主体用其去概念化“台风”的理据,中国大陆命名的“悟空”也同样如此。

对台风的命名始于20世纪初,据传言,首次给台风命名的为澳大利亚气象预报员克里门兰格,他将台风取名为他不喜欢的政治人物,以此公开戏谑那些政治人物。这便附加了概念化主体/命名者的态度。台风的命名多采用柔和的名字,以期待台风带来的伤害能小些,这些同样附加了概念化主体的态度,换言之,概念化主体在名字上附加上自己的态度是概念化“台风”的重要理据之一。

3.3弘扬本土文化

本土文化指本地各民族共同组成的文化,本土文化不仅包含了传统/经典文化,还包含了地方乡土文化。

概念化主体欲弘扬本土文化,便会将文化形象代表用以概念化“台风”。如,悟空、玉兔为中国传统文化中的经典形象,艾云尼为密克罗尼西亚特鲁克群岛传统的风暴之神,派比安为泰国的雨神,米克拉为泰国的雷电女神,它们皆代表了本土文化的精髓,皆被所属国家和地区用以命名台风。

3.4转喻、隐喻思维使然

研究发现,转喻、隐喻对我们思维的加工是概念化“台风”的理据之一。

转喻的运行机制为利用某事物或事件熟知的或易感知的部分来代该事物或事件或其他元素,亦或是用某事物或事件来代其内部的某个/某些元素,二者间具有临近性或相关性;隐喻的传统研究者普遍认为,隐喻是一种修辞手段,认知语言学家则更多地将其视为基于概念层面的一种认知操作或思维机制[5]。Lakoff指出,隐喻的运作机制为借用相对熟悉、具体的事物或事件去理解或说明相对陌生的、抽象的事物或事件,且二者之间具有相似性。[6]

事物概念框架“台风”中存在诸多元素,如“快速”、“强而有力”、“伴随降雨”、“摧毁、破坏”等,概念化主体倘若主观注意到了其中某一元素,如“快速”或“强而有力”,并凸显其(凸显方式为以“快速”代整个事物概念框架),转喻随即发生,这种概念化/命名方式是稍纵即逝的,最后,产生概念化的产物,如由菲律宾命名的“马力斯”和“海贝思”(其皆施指快速),由菲律宾命名的“马勒卡”(其施指强而有力)等。

转喻思维还会致使某些国家和地区以神话中的人物去概念化“台风”,如由密克罗尼西亚命名的“艾云尼”,其施指密克罗尼西亚特鲁克群岛传统的风暴之神。于事物概念框架“台风”中,存在诸如“快速”、“强而有力”、“伴随降雨”、“摧毁、破坏”等元素,此外,受制于文化模式,还存在“风暴之神”等元素,概念化主体倘若主观注意到了其中某一元素,如“风暴之神”,并凸显其(以其代整个事物概念框架),转喻随即发生。最后,概念化的结果为:以“艾云尼”命名台风。

隐喻思维同样会致使我们以某些其它概念框架去概念化“台风”,如由菲律宾命名的“黑格比”,其施指行为鞭打。于事物概念框架“台风”中,存在诸如“快速”、“强而有力”、“伴随降雨”、“摧毁、破坏”等元素,概念化主体倘若主观注意到了其中某一元素,如“摧毁、破坏”,并凸显其(以其代整个事物概念框架),转喻随即发生,体现于概念化的阶段性结果为以行为事件概念框架“摧毁、破坏”去概念化“台风”。行为事件概念框架“摧毁、破坏”与行为事件概念框架“鞭打”存在具备相似性之元素,如行为的属性皆为“损害”,行为的结果皆为“受事遭受伤害”等,且“鞭打”较“摧毁、破坏”更常见,为人们所熟知,故概念化主体选择以行为事件概念框架“鞭打”去概念化行为事件概念框架“摧毁、破坏”,此基于隐喻思维。在经历过转喻和隐喻后,最终,以“鞭打”概念化“台风”,即以“鞭打”命名“台风”。

可见,我们赖以生存、且作用时间短促、起效迅速的转喻和隐喻思维也是我们概念化“台风”的重要理据之一。

4 结 语

人在体验过相关事物或事件后,会将关于其之经验加以概念化,获得相关概念结构/系统/框架,并存于人的心智之中。在对其他事物或事件进行概念化/象征化时,整合、调动这些概念结构/系统/框架,并辅以相关思维机制,最终,产出相关形式单位,且这些形式单位必然残留了些许上述概念框架及思维机制的“印记”。台风是居住于沿海的人们体验较多的自然现象,于语言层面必然存留了其之“印记”,即对其之名称进行研究颇具意义。值得注意的是,“台风”的概念化是动态变化的,并非一尘不变,如“龙王”变更至“海葵”。变更原因为2005年10月,“龙王”登陆福建,造成了十五人死亡,三百七十万人受灾,世界气象组织下属的台风委员会随即决定让“龙王”退役,以较“温柔”的“海葵”代之,即欲借助更名避免灾难再一次重现。截止2016年,共有40个台风名退役,据我们统计,它们表征的皆为事物概念框架,无事件概念框架,再一次佐证了事物概念框架是用以概念化“台风”最主要之原料。

本研究重点探讨了用以概念化“台风”的概念框架类型,以及概念化“台风”的理据,收获了一定的结论,但受制于笔者能力与文章篇幅,该研究还有待进一步更深层次地探讨。

[1] 王莹.台风“苗柏”吹来高温 周末气温回落[N]. 辽沈晚报 2017年06月15日.

[2] 陈云. 台风命名的语言文化意蕴[J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2008(3):42-44.

[3] 王存忠. 海峡两岸台风名称的对比分析[J]. 中国科技术语,2016(2):14-19.

[4] Evans, Vyvyan, Melanie Green. Cognitive Linguistics: an Introduction [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

[5] Ungerer F,Schmid H J. An Introduction to Cognitive Linguistics[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2001:49.

[6] Lakoff G,Johnson M. Metaphors We Live By[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 2003:10.

AStudyofConceptualizationofTYPHOON

JIA Wen-hong1,YIN Jian2

( 1.School of Education,Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201,Hunan;2.Fundamental Courses Department, Hunan Institute of Information and Technology, Changsha 410151, China)

Linguistic representations can be viewed as the products of the concept frame elements in speakers’ mind mapping to physical world, so this study aims to research the coherent relations among language, mind and physical world. This study finds that the number of thing concept frames used to conceptualization Typhoon is much more than event concept frames used to conceptualize Typhoon. And this study finds that the number of the reasons to conceptualization Typhoon are four, such as making listener and reader feel familiar etc.

Typhoon; concept frame; conceptualization; reason

2017-08-15

2017-09-21

教育部人文社会科学研究一般项目“历时和共时视角下英汉缩略语的认知及规范化研究”(17YJA740042);湖南省语言文字应用研究专项课题“汉语网络缩略语规范化研究”(XYJ2015GB13)。

贾文红(1994— ),女,湖南常德人,湖南科技大学教育学院学科教学(地理)专业2016级硕士研究生,研究方向:中学地理教学、普通语言学;尹 健(1989— ),男,湖南邵阳人,硕士,湖南信息学院公共课部助教,主要研究方向:认知语言学。

P444

A

2096-2371(2016)02-0139-06

[责任编辑:李玉年]