赵建华:老房依旧 情院深深

陈娱++赵建华

赵建华,号一心斋主,中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、四川省美术家协会理事。

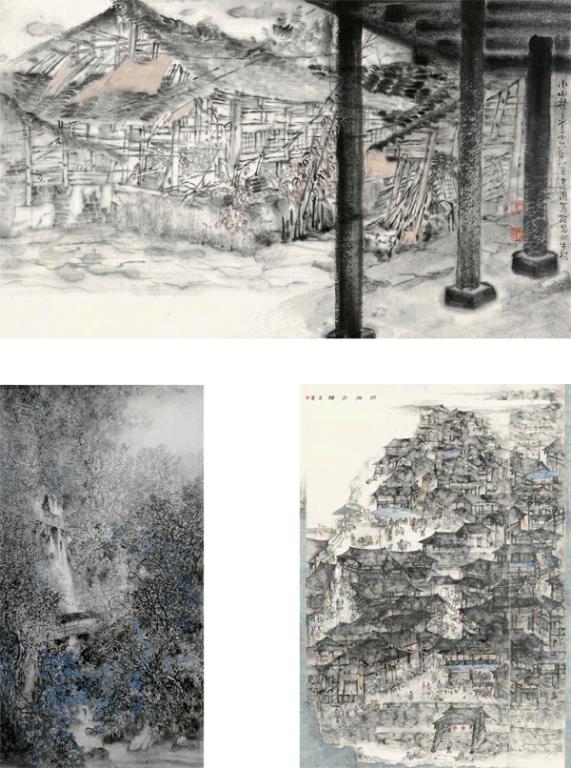

房屋纵横生长,青色的瓦片顺势而生,一层层稻草铺天盖地般地压下来,遮住了老旧的轱辘车,废弃的水缸,破烂的簸箕和一些随地散落的种子,时光从它们身上碾过。表面的荒芜与现实断绝了往来,埋了旧物,也埋了时间。房子多数都是关着的,房门紧闭,窗户紧闭,房子里的旧物也被上了锁,锁在了远去的时间里。

柱子

这时,复兴村的天是晴的,几根柱子立在那里,赵建华坐在柱子的后面。院子破旧而凌乱,村里的旧物躺在精致的画里,这是赵建华《老房子》系列的最新一批作品。房子由柱子搭建起来,她的画也由柱子搭建出来,细腻润泽的笔触经过水的滋润,淡淡滴落在柱子间,近处的柱子轮廓清晰,远处的,淡墨夹杂交错的笔触,同云彩一起消失于天际,融入更深的空间里。就像融入更远的时空里一样。

房子长期没人住就会坏,复兴村的房子就是这样坏掉的。村子不小,一条马路将村子分为了两个小村,一边是牛村,一边是毛村,牛村的房子还要破旧一些,房子是祖祖辈留下来的,房子里的人都已经迁到村外住了。赵建华说:“画中的院子已经被拆,除了部分被政府要求保留的,据说其他要打造成旅店”,诸如此类的老房子层层叠叠,为了写生,她常常在一个角落一坐就是一天,“现场作画好像能回到从前的故事里面,被它的丰富所打动”,此刻的风景与她的笔墨相互交融。赵建华擅长淡墨作画,“淡墨就像瑜伽的慧兰音乐,能马上让人安静下来,沉醉到另一片天地中”。这里房屋偏老旧,但着实令她着迷,画中复星村的荒凉之景略显表象,村民日出耕作,日落而息,白鸟飞阔,云淡风轻,朴实的人情与这片美景一起沉醉在赵建华的画中,淡墨所到之处描绘出一片疑是武陵源的地方,复兴村的旁边是仙女湖,以前有一大片一大片迷人的梯田,政府要求退耕还林后全部种成了树,每到夏季,稍微年轻一些的人就上山打笋子去卖,自家只留很少的地来种菜,自给自足。村里年轻人已经非常少了,最多的是老太太,她们总有聊不完的天,整天成群结队地坐在一起扯东拉西,“如果哪家要修房子,大家肯定是一起去帮忙的,总之,这里太像陶渊明的武陵源”。

在画面一角,赵建华提笔写下了王安石的诗句,“径暖草如积,山晴花更繁。纵横一川水,高下数家村。静憩鸡鸣午,荒寻犬吠昏。归来向人说,疑是武陵源”。

房子拆了可以重建,但柱子却越来越少,它们慢慢消失,永远停留在了赵建华的画里。

对望

“那个老年人又在望他的房子了”,在四层楼高的羌寨下,老人每天背着一个背篼,牵着他的羊和狗,过来看他的房子。寨子的名字叫休溪,这么美的名字,想必有一段故事,他没多讲,只来看看。

“你在看什么呀?”

“看老东西”,老人稍停片刻,叹口气,“你不知道,以前村里可热闹了,一到过节的时候,满村的人在一块儿杀猪,一起吃,现在修了新房,房子也矮了,家家家户门一关,没人了,人心也散了。”赵建华坐在寨子下,老人和寨子的对望被她一起入了画。

类似的对望也发生在一对老夫妇身上。

前几年的春节,她去羌寨时,遇到村子里面有一对老人。地震后,他们的孩子已经搬到山下城里去住了,但这两个老人却很不习惯那里的生活,即便政府在老房子旁边为他们修了新的房子,他们也不愿意离开。老人说,“这是我们祖祖辈辈居住的地方。我觉得,我住在里面就是和好多好多人住在一起,可热闹了,我就想在这里老去,反正时间也不多了”。每天吃完饭后,两个老人就到寨子坍塌的平顶上,晒着太阳,远望着大山与山下的白色房子,静静地守在这方故土之上。“看的人觉得心酸,同时,又觉得他们很幸福”,赵建华说。

赵建华第一次去羌寨是1999年,四层楼高的羌寨立在险峻的大山中间,一排排地从山腰一直延伸到山顶,像古堡一样。《后汉书·西南夷传》上记载道:“依山居止,垒石为屋,高者至十余丈”,两千多年前的汉代,岷江地区的羌族祖先筑起了一片片黄褐色的石屋,顺着陡峭的山势依坡修葺而上,或高或低错落有致,气势不凡。寨房相连相通,以卵石、片石相混垒筑的外墙斑驳有致,寨中巷道纵横,宛如迷宫。如此古朴原始的寨子本身就是绝佳的建筑艺术品。

看到这些寨子,赵建华激动得满山到处跑,到处照相,像发现了一个秘密基地一般。生活条件很艰苦,吃住都成问题,而她们一行人人数又比较多,最后只得住在村民的晒糧台上。晒粮食的簸箕特别大,利用它在高处搭了一个棚,所有人都挤在里面睡。有一次,大家上山去采集素材,遭遇大雪。山路上积了很厚的雪,雪下面全是冰,走一步退两步,赵建华不小心滑到了,整个人往下掉,慌乱中她抓住花椒枝救命,两手全是血,一直从山顶摔到山下。

村民们的收入多半来自花椒,所以羌寨里最多的是花椒树。在羌寨里面写生,每到一家,主人就把瓜子拿出来给大伙吃。村民没有多的粮食和蔬菜,村长家里面的土豆和酸菜被她们吃光了。吃饭的筷子是黑黑的,碗也是黑黑的,村民们从不喝开水,渴了抱着冷水喝。后来大家都染上了虱子,无一幸免。

闲适时,有的女人会绣花。她们聊天时的声音就像唱歌一样,从山的一边喊到另一边,一个法国人每年都要来这里收集她们的声音。但是,这些汶川县城山上的老寨子,地震以后几乎都没有了,后来政府新修的,出于安全考虑也只允许修两层高,这座千年古堡同它的青石瓦片和远古尘埃一起永远沉寂了在这片荒凉的大山之中。

但这一切,都留在了赵建华的画里。记录下一些建筑,留住一些乡愁和回忆。

门缝

赵建华的老家在山东,当年父亲南下到重庆与她母亲结了婚。她生活的地方从重庆杨家坪,到江津地区的永川,再到后来参加工作的成都。

那个时候,每家一个月可分到19斤大米、红薯加1斤肉,领肉的事情小孩儿们最积极,经常晚上就去排队,一人手里拿一个瓦片,一个一个排着放,队伍排长了,人也多了,就开始抓特务、躲猫猫,一直玩儿到第二天清晨6点,“卖肉的来了,大家都争着买肥肉”。

赵建华的父亲在文革期间是当权派,下面还管理着很多工人,“有时候父亲还把会议开到家里来。开完会,他们就留在我家吃饭。我和哥哥只有在门缝里看他们吃,最后就只为我们剩下一点汤了。那个时候还挺生父亲气的,后来父亲跟我们说,工人基本都是从各个区里面来的,一个月连一斤肉都没有。”

一次,她经过一间偏僻的小房子,见门是关着的,呲着一个缝,就凑近偷看,原来是一个先生在教一个小孩写毛笔字,后来她每次躲猫猫都故意经过那里,眯着眼睛看,终于被老先生发现了,然后就开始偷偷跟着先生学,这是赵建华人生中的第一位老师。“最早练字是用草纸。为了节约纸张,老师每写一个字只空一点,正面写了,又写反面,反复跟我强调不能浪费”。1966年文化大革命,没有地方再敢教学,老师是个知识分子,直到改革开放后才出来担任永川书协的主席。

赵建华的母亲幼时读书很厉害,外公作为旧时的师爷从来都以女儿为骄傲。“外公很喜欢教小朋友读书,一有一点钱就拿去买字画,在破四旧的时候被红卫兵全部撕掉了。舅舅写字也很好,一手写字一手打算盘,特别漂亮。

门缝里,曾经溢出红烧肉的飘香和笔墨香。在那个年代,门缝里的事物成了大家心照不宣的秘密。

女汉子

赵建华小时候爱步跑,弹跳也很好,2米多高的墙轻轻就能跳上去,15岁时被体校招入,成为一名球队运动员,曾经代表四川省中学生参加全国运动会。

1991年,赵建华的书法作品在全国获奖,决赛中获得全场最高分,被南京艺术学院选中,但后来单位不放人。为了筹到钱上学,赵建华和朋友一起贷款开厂,做出口包装或给飞机上做消毒湿巾。“以前我什么都不懂,把机器和原材料买了,才知道销售是个大问题。经常凌晨四五点钟起来,两个女生把几十斤的东西搬上搬下,为了节约钱,每天中午只准吃面”。工厂开了两年,终于把学费赚够了,便把厂子转让了,去四川美术学院读书。“这么过一辈子也挺值,苦难、甜蜜都体会过了。”

“我一直追求水墨的纯色,她让我安静、平和,从单纯的墨色中寻求无穷的变幻,流动的水与墨幻化出有形与无形,在似与不似之间让我享受着中国绘画的“韵”之美意。”

乡愁于我而言,或许就是这瓜藤缠绕的一方田园,是石板路上悠悠回溯的历史,是偎依在脑海深处泡在母亲脚边的日子……

在永川,一个很深的巷子进去,木板门推开,吱嘎一声,飘来黄桷兰的馥郁香气,烧过红薯的灶台又点燃柴火,红烧肉的香气和墨汁香在熟悉的角落飘荡,故乡永远都在我心上。

评论家评赵建华的作品:

美术评论家、画家康征:

赵建华的《老房子系列》首先实现了题材的突破。在巴蜀风格的山水绘画中,老房子的形象一直是作为背景出现的,仅仅局限在“点景”的范畴里,而不具备独立的审美价值。赵建华把作为背景的老房子作为主体描绘,不但在结构、表现、图式等方面展示了巴蜀老房子的建筑审美价值,而且赋予了老房子作为独立审美对象的艺术品质;巴蜀老房子多系木质和石头架构,疏密有致,纵横布局精美,错落起伏,别有韵味,这与水墨的表现力是一致的。尤其是赵建华笔下的“破壁”,“残垣”,或一笔带过,或水墨烘托,隐隐约约,泼辣磊落,是水墨艺术和建筑艺术的完美结合;再者,这些老房子或在山涧一峪,或在城市陋巷,早已度过了它固有的繁华,谁还会光顾于它的面前?老房子是文化的符号,这些符号如果不去保护,它的消失便在瞬息之间。一个画家的笔又有多大的能量啊?当赵建华面对这些遗迹,画出第一笔的时候,她的胸中荡漾着一种责任。她要用自己的画笔记录下老房子和老房子里曾经发生的故事。此时,老房子在她的笔下已经幻化为一位老人,讲述着厚重、饱满、曲折的往事,这些往事的背后都深深地打下了美的烙印。最终,她把记录的笔触转化为打捞、探索与发现。当我们读到《老房子系列》中那一个个动人片段时,我们的心也同样激动着,沉醉着,在这些不经意的老房子中,我们找到了我们童年时代的纯真,少年时代的朴素,青年时代的烦恼和现在的困惑。一种人文化的精神意识充满了她的画面。

在我看来,中国绘画审美境界不是针对“案头清供”或“闺阁雅趣”之类的无聊,中国水墨精神所面对的是对历史和自然的思考。如果这些因素在绘画中是一个缺憾,那么这位画家的路是不会走得太远的。而赵建华的笔墨穿越老房子斑驳陆离的残垣,把读者的视线引申到无尽的远处,创造出一个自然的“时空隧道”。她的老房子不是孤立的,是与自然生态和沧桑的历史紧密联系在一起的。

四川师范大学美术学院院长、著名评论家林木:

赵建华多年前在四川美术学院国画系学习时就给我留下了深刻的印象:她临石涛的笔墨到了那样的深度,其运笔的意味,提按顿挫,起承转合,丝丝如扣,当时就令我颇为诧异。

一如上述,赵建华的山水画笔墨颇为讲究,近年来喜作大画,崇山峻岭,繁山复水,也颇见功夫。但我更喜欢她近年来以阿坝羌寨石雕房为主体的全新题材,全新境界。在建华的山寨系列作品中,石碉房生动的造型,石极梯多变的穿插,房间之间树木的安排,都使山寨碉房层层叠叠之中能够有虚有实有点有面。更有意思的是,由于以山寨碉房为主,大小高低,错落有致,带给了建华全新的笔墨样式:一种主要在横与竖中变化的新颖线型结构。在传统中国画中,是极为忌讳直线的太多运用的,而在建华的山寨系列作品中,则主要由纵纵横横的无数直线去构成。或许正因为此种险局,给长于书法的建华带来造险破险重构新局的契机。占据画面绝大比重的或竖或横的无数直线,恰好与也是由或竖或横的直线构成文字书写一样,“书画结合”的古典传统,在作为书法家的赵建华手中被娴熟运用。她的画中,直线在碉房造型的参与和引领下,被处理成或长或短,或粗或細,或虚或实,或浓或淡,或徐或疾,或干或湿,种种穿插错落变化多端的线群,加上山寨中石砌堡坎的点块状用笔及树丛中复杂形态用笔的点缀穿插,辅以个别渲染的水墨,使赵建华的山寨系列呈现出全新的笔墨意象。

清人华翼纶在《画说》中说,“画有一横一竖:横者以竖者破之,竖者以横者破之,便一顺之弊”。此语不过借横竖之说,谈中国画笔墨之矛盾统一的辩证观。而赵建华的羌族山寨系列,却真在横竖交错之中创造出又一书画结合的山水画全新笔墨意象。