依托孕烯皮下植入主要副反应分析

曹曦霞,华 桦,朱 慧

(南京医科大学附属妇产医院,江苏 南京 210000)

依托孕烯皮下植入主要副反应分析

曹曦霞,华 桦,朱 慧

(南京医科大学附属妇产医院,江苏 南京 210000)

目的了解依托孕烯皮下植入主要副反应。方法对使用依托孕烯皮下植入后妇女105例随访,记录有主诉副反应进行分析,了解主要副反应。结果通过随访了解主要副反应为阴道出血模式改变,并因此影响妇女继续使用。结论在依托孕烯皮下植入前详细咨询同时需要尽早解决阴道出血模式改变问题,才能更好的在临床推广使用依托孕烯皮下植入治疗。

单孕激素避孕;依托孕烯皮下植入剂;阴道出血;副反应

依托孕烯皮下植入剂具有长效、可逆、简便、安全的特点,通过皮下一次性植入药剂后,达到避孕的效果,该药物的避孕时间为3~5年,副作用比较少[1]。本文就对在我院使用依托孕烯皮下植入的生育年龄妇女的主要副反应情况进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2013年2月至2016年5月在南京医科大学附属妇产医院就诊并使用依托孕烯皮下植入的妇女。

1.2 方法

材料:荷兰欧加农公司提供的单根依托孕烯植入剂,含依托孕烯68mg/根;孕激素释放率为:在植入后5~6周内约60~70 μg/天,第一年末降至35~45 μg/天,第二年末降至30~40 μg/天,第三年末降至25~30 μg/天。使用对象为有意愿选择使用皮下埋植避孕或治疗的生育年龄妇女,使用前排除妊娠,给予皮下埋植避孕相关知识的详细介绍,告知依托孕烯皮下植入的优点、适合人群、可能遇到的问题及植入时机,排除使用禁忌妇女,体格检查合格者选择在自然月经周期第1~5天进行依托孕烯植入剂植入。依托孕烯皮下植入术后对使用者进行定期随访,随访时间为:术后一个月、术后三个月、术后六个月,随访内容为有主诉的副反应及阴道出血模式。

2 结 果

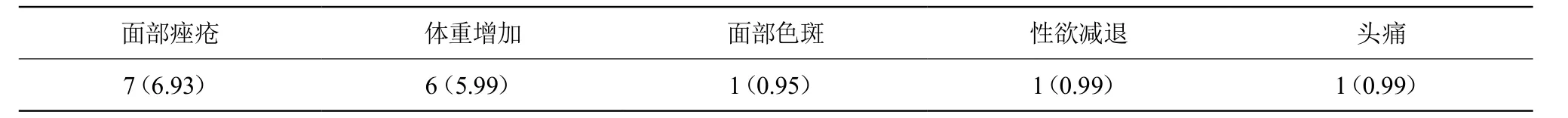

2.1 除阴道异常出血外有主诉的副反应情况

一般情况:本研究采取依托孕烯皮下植入妇女105例,年龄19~42岁。第一个90天随访101例,4例失访,第二个90天随访95例,10例失访,其中一例因子宫内膜异位症痛经严重要求植入,其余均为要求避孕而植入。除阴道异常出血外有主诉的副反应情况如表1。

表1 除阴道异常出血外有主诉的副反应情况

2.2 出血情况和模式的定义

出血模式定义依据WHO推荐的定义界定出血描述和模式[2]。

出血情况:妇女阴道出血物中含血液,且卫生巾染血面积大于1/5为出血,而卫生巾染血面积小于1/5为点滴出血;

妇女出血模式参考世界卫生组织的定义:

①闭经:90 d的参考时限内,无出血或点滴出血;②出血稀发:90 d的参考时限内出血/点滴出血次数少于三次(除闭经外);③正常频率:90 d的参考时限内,出现3~5次出血/点滴出血;④出血频发:90 d的参考时限内,出血/点滴出血多于5次;⑤出血延长:90 d的参考时限内,超过14 d的持续出血/点滴出血。

3 讨 论

本研究共统计使用依托孕烯皮下植入的生育期妇女105例,使用该药具后无一例意外妊娠,避孕效果可靠,使用简便、安全。其主要副反应为阴道出血模式改变。出血模式改变主要表现为:第一个90 d以点滴出血及出血与点滴出血发作为主,出血频率以出血延长为主;第二个90 d以点滴出血及无出血为主,出血频率以闭经及出血延长为主。虽然总体出血量较未采取依托孕烯皮下植入前明显减少,对妇女健康无明显影响,但其出血无规律及出血时间延长对依托孕烯皮下埋植避孕妇女日常生活带来的困扰不容忽视,部分妇女在植入后不久因为异常出血取出皮下植入剂,严重制约了皮下埋植避孕的推广。因此,如要推广使用依托孕烯皮下植入首先需要解决的问题是如何减少阴道异常出血,尤其是不规则较长时间阴道出血的问题,同时对出现闭经情况进行详细科学的解释。有研究显示依托孕烯皮下植入第一年续用率为80%[3]。我院第一年续用率为87.6%,可能原因为本院所有拟行依托孕烯皮下植入者均进行了详细系统的术前咨询,对手术可能出现的情况有了充分的认识,能理性对待依托孕烯皮下植入后阴道出血模式改变情况。所以,应坚持继续通过积极宣传及详细咨询打消其顾虑,使其对可能出现的副反应有正确的认识,提高继续使用依从性,提高续用率。

阴道出血模式改变为依托孕烯皮下植入的主要副反应。依托孕烯皮下植入第一个90 d阴道出血模式改变主要表现为点滴出血及出血时间延长,第二个90 d阴道出血趋向好转。因阴道出血模式改变严重影响依托孕烯皮下植入的选择使用及续用。应着力研究依托孕烯皮下植入阴道出血模式改变的原因并对其作出有效处理。继续坚持细致、科学、全面的依托孕烯皮下植入前咨询,提高妇女对依托孕烯皮下植入优缺点的认识,提高使用依从性。

[1] 杨炜炜,李晶晶.依托孕烯单根皮下埋植避孕效果及对月经模式的影响[J].中国妇幼保健,2016,31(9):1926-1928.

[2] 吴喜梅,杨 燕,胥玉梅,等.依托孕烯皮下埋植剂的临床应用[J].生殖医学杂志,2016,25(11):1044-1047.

[3] 杨海艳,方梓羽,曲晓力,等.依托孕烯植入剂治疗痛经的疗效及安全性分析[J].实用妇产科杂志,2017,10(6):443-445.

R711.51

B

ISSN.2095-8803.2017.18.64.02

本文编辑:吴宏艳