《访谈》

李媚

李:现在回过头看十几年前甚至二十年前你拍摄的照片,你是什么感觉?

刘:随着年龄的增长,我更注重照片内在的信息或者说是客体传达出来的信息,这些信息跟情绪相吻合,可能就更准。我早期的照片,现在看还是感觉为拍照而拍照片,太概念。当然也是从个人的感受出发去拍照片,更主观。或者说这是不同时期的状态。

李:你原来是学设计的,这种视觉训练对你的创作有什么帮助?

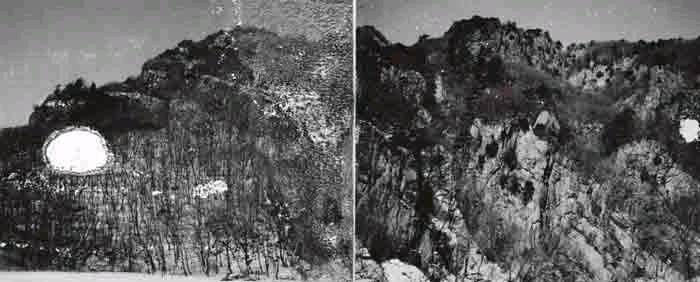

刘:做设计之前学过素描、色彩,接受过一些视觉方面的训练。我在不同时期对视觉语言的把握,侧重点也不一样。之前我拍的照片都是很强调视觉语言的,或者说照片首先在视觉上要跳出来,我那时比较在意画面的视觉或形式。前一段整理我的黑白照片时,发现近几年的照片相比早期要平静,这也是一种语言态度,2013年我拍《松》时,更多地吸收了传统,比如中国画里面的散点透视。这种把握也是受益于早期绘画的训练。

李:你的《冬至》系列夜间拍摄使用强闪光灯的方式,我觉得那种语言是极其强烈的。这组图像在意境上显得很寂寥,甚至冷、空、静,再到后来的《松》系列,我突然发现你其实属于文人摄影的那种类型,就像中国画里面有文人画。我不知道对不对?里面有很强烈的文人感觉。

刘:是的,作品的语言和风格很重要,我前一段时间也在考虑,也想过这个问题,我的作品风格差别挺大,在不同时期都有变化,可能和我的性格和职业有关,有的时候很随性,这个随性可能和年轻时候学绘画和设计有关,和美术学院这个环境有关,更注重趣味和视觉语言。2013年我的新作品《松》是有文人画的感觉,有东方的味道。拍照片之前想了很多,指导自己的就两条线:一个是摄影的本体语言;另一个就是它能不能带来一种语言趣味,让别人看了以后能受到感染和影响。

李:虽然你的作品的气质是一致的,但采用的手段或方式有区别,比如《松》是一种方式,《冬至》是一种方式,《工业城市花园》又是一种,我觉得最近闪光灯似乎成为你的一个主线。

刘:我在以前展览的作品自述里提过,当时的兴趣点就是闪光灯能把你拍的信息呈现得更突出。这就是灯的作用,暗部被压暗,亮部就更加突出了,能起到视觉上的一个很强势的效果,有真实感,能引导观看。还有一方面是我说的客观环境,北方的冬天,黑色的夜晚很漫长,对人的情绪有影响,容易焦虑。早期我拍这组照片的时候,是从冬至开始的,闪光灯能够把你看到的、想让别人看到的在画面中更概括、更提炼,更能凸显出来。其实我早期也用闪光灯,但是那个时候没有把光线作为语言,后来我强调了闪光灯,并逐渐风格化。

李:我觉得你所有的东西都是从视觉出发,并不是从内容出发。你的一切摄影作品是不是可以这么解释,都是从视觉出发的?

刘:基本上是,但后来的《松》有区别。当然它们也有很强的视觉效果,可能和我的年龄、我想的问题有关,在传统背景里面我觉得松树还是蕴藏着一种性格,一种坚强,一种岁月感,它有文人的特质。

李:文人趣味比较大。

刘:我拍的松树有三层意思:一是我周围熟悉的事情;二是有历史感(我所拍的松樹有三百多年的历史,这是时间线索);三是松树的一种坚强品格(文人画的一个情结)。松树我一直在观察,也在拍,但是没有把它们集中强调出来,没有作为主体。松树这个题材就不是从视觉上考虑的了,而是和内心感受有关。

李:你的作品《工业城市花园》系列,照片上出现的这种荒诞性,在我看来跟我们建筑史当中的荒诞是完全吻合的。

刘:在《工业城市花园》创作时期,我所强调的更多是摄影的客观性,结合我自己所处的粗糙的生活环境,当自己偶然发现了这种荒诞的景观后,造成了强烈的情感反差,就是这样的情感驱动产生了当时的创作动机。

李:关于视觉和内容的关系,很多人从内容出发,首先是看到这个物,对他有触动,他思考很多方面,然后他去选择,可能你不是这种。我觉得你是看到一个东西(视觉)存在在那儿,但你不想它背后的意义?

刘:不是,我有时候习惯让视觉在最初打动我。视觉打动我了,之后我才会想它的背景是怎么回事,它是怎样一个东西。

李:包括《消失的土地》是不是都是这样?

刘:最开始做第一张照片的时候真没想到从一个专题的角度来做。在那年秋天的时候,闲来无事在城市的周围转来转去,发现北方秋天的景致像冬天的雪一样,是挺特殊的一个自然环境,很有特点。当时那种东西让我想起秋天城市边缘在收割、在农忙的景象,我想起米勒的《拾麦穗者》,我在上学期间对西方美术史多少有点儿了解,知道米勒《拾麦穗者》当时的背景,那个时期的一批艺术家在城市郊区做那种乡愁、田园式的留恋,我感觉这是一组挺好的照片,是一个挺大的题目。另外,《消失的土地》这个题目和人的情感密不可分,不管你是什么职业、什么背景,都有对土地的一种浏览,可能是人生命当中挺重要的一个东西,有谁能离开土地?endprint

李:这种东西现在已经成为特别重要的乡愁,成为我们的集体乡愁。

刘:集体乡愁,带有一点社会记忆。所以一开始的时候从这个点出发,越想觉得越大,再去就不是郊游了,而是思考这个东西怎么能做起来,这样就做了一年多,将近两年才做出最后呈现的效果。

李:你重新梳理自己的作品时,把自己对这个城市的观看重新梳理出来,其实也是一个历史的变迁。你拍了那么多年,这个城市发生的变化是非常大的。比如说鲁美,早年我来的时候和现在完全不一样,现在全部被高大的新建筑包围着,就剩这么一小块地方了,这个城市的变化是非常巨大的。

刘:当时我做《体育馆—万象城》那组作品的时候,就是基于这种感受,这个城市每天都在变,这种变化有的时候是方便的,是好的,但如果从情感角度来讲却是一种丢失。

李:关于变化,我突然想转到另外一个话题,在现在互联网时代,数字媒体的发展,其实让摄影也产生了变化。在2013年“北京国际摄影周”时,有的艺术家就提出以后摄影学科的独立性可能会消失,它将成为新媒体的一种。一方面你是一个艺术家,另一方面你又是一个教师,你需要在教育体制里进行一种传承、发展、教育,而且你是摄影系主任,在这样的一个变革的环境中你有没有想过这个学科的未来?

刘:我想过教学方面的指向问题、教学把握、教学内容的比重,包括课程结构的一些东西。总之,这么多年经常在调整,就像数字、网络的冲击,让你不得不进行思考,因为它们使人的生活发生了改变。但同时我也在想,比如刚才说的摄影,我觉得数字,可能是媒体和新媒体的一个手段,只是其中的因素之一,它取代不了胶片摄影。

李:它的独立性不会消失?

刘:对,它还和人的视觉有关,人的视觉习惯不可能都是一样的,都不喜欢做一样的事。比如说数字的发展,把摄影的传统材料推到一个文化高度。前几年的摄影暗房工艺,传统古典工艺只是技术、技法,现在已经是一种文化指向了。古典工艺更能带来个性和情感上的东西。数字这种普及和发展,把这些传统的东西推到一个艺术高度。

李:有的人就说了,当我们重新审视当代艺术中的这些作品、艺术家,你就会发现他越来越倾向于项目化,越来越倾向于事件,越来越倾向于团队。因为这里面的因素太复杂了。比如说技术手段,力学、光学各种因素全都混杂在一起,而且这些东西肯定都是跟影像密切相关的。鲁美是一个十分注重传统教育的美术学院,你们已经在传统摄影教育的路线中做得很出色了,但面对这么纷繁复杂的数字媒材资源的环境,你们要怎么去应对呢?

刘:传统媒介与新媒介并行不悖,我们没有相互排斥,传统与最新的数字技术,两条线同时做,比如“数码影像”课,摄影后期的“色彩管理”。1990年代,我們曾经邀请香港理工大学的冯汉记老师来上课,那个时候国内哪知道数码影像,冯老师让苹果公司赞助了一台电脑,上完课留给了摄影系,为我们的数码影像课程打下了很好的基础。那个时候我觉得传统和新数字技术的吸收还是不能放在对立的位置上,它们在技术和文化上都是递进关系。

李:你说了一个特别重要的问题就是兴趣的培养,作为摄影系的系主任,这里面可能有一个很重要的东西就是你怎么培养学生的兴趣,有时候这个东西是培养出来的,不一定是与生俱来的。像你以前也不是搞摄影的,你自己原来是学设计的,对摄影的兴趣是你自己后来发现和培养出来的。

刘:我们对兴趣的培养,可能都是通过和同学的交流来实现的,交流可能有几个方面,教学里有几个环节,比如每个课程的观摩会,课程辅导期间要有讨论。有的同学课堂上没解决的,通过观摩会的交流知道下次怎么做,可能这次课做得不好,但是他知道怎么做了,方向在哪儿,这是很重要的。还有一个环节是看摄影集、看原作,如果能直接接触艺术家的作品更好。我们国内的环境面对原作的机会少,所以每个课程开始的时候,老师要给同学推荐阅读书目和摄影集,其中包括文字书籍和摄影理论。摄影集的作用是让学生知道谁做得好,他知道什么样是好的,他在实践的时候就有了判断,这样就具体化了,在教学中如果用太多词语和概念,效果就不好。endprint