浅谈我国社区居家失能老年人长期照护中社会支持系统存在的问题及其建议*

方新荣 金 浪

浅谈我国社区居家失能老年人长期照护中社会支持系统存在的问题及其建议*

方新荣 金 浪

福建中医药大学人文与管理学院

目前,我国城市失能老年人长期照护模式主要有居家式、机构式和社区居家式三种。从实际情况以及未来发展趋势来看,社区居家式照护模式能够满足我国失能老人的养老和照护需求,是解决失能老人机体功能衰退带来的问题的有效方式。但是,在社区居家照护模式下,我国失能老人的社会支持系统还存在诸多问题。该文对社会支持系统存在的问题进行分析,并有针对性地提出建议,以期完善失能老人长期照护的社会支持系统,提升失能老年人长期照护的质量,从而整合社会资源,改善老年人的生命质量,构筑和谐的老龄化社会。

失能老年人 长期照护 社会支持系统

城市失能老年人长期照护问题是近年来普遍受关注的一个重要社会问题,也是人口老龄化、高龄化过程中所暴露出来的问题,其已经成为制约我国养老体系发展的新瓶颈,如何突破这个瓶颈不仅关系到个人和家庭的幸福,也关系到我国能否成功应对老龄化。建立一种新型的、能够最大限度地满足城市失能老年人不同层次的需求并提高其生活质量的养老模式[1],构建并完善我国城市失能老人长期照护社会支持系统迫在眉睫,成为未来政府必须努力的方向。

1 相关概念的界定

1.1 失能老年人

根据社会的普遍认知,失能老年人是指日常生活不能完全自理,须依靠他人照料的老年人。按照国际通行标准分析,吃饭、穿衣、上厕所、室内走动、上下床、洗澡6项指标中,若一到两项“做不了”,可定义为“轻度失能”,三到四项“做不了”,则定义为“中度失能”,五到六项“做不了”,则定义为“重度失能”[1]。

1.2 长期照护

各国学者对于长期照护的定义各不相同。20世纪80年代,Kane为其下过定义,是指为缺少某些自我看护能力的人在健康、个人看护及社会需求方面提供的各项服务。邬沧萍和谢楠认为,老年人长期照护是指老年人由于其生理、心理受损,生活不能自理,因而在一个相对较长的时期,甚至在生命存续期内都需要他人给予的各种帮助的总称。OECD将长期照护定义为“向日常生活不能自理的失能人群长期提供的一系列服务,包括日常照料、康复以及基本医疗服务等”[2]。

1.3 社会支持系统

社会支持,通常指的是来自社会各方面的帮助和支持。William等人根据社会支持所提供资源的性质,将其分成情感支持、信息支持、陪伴支持和物质支持四类[3]。本文根据我国失能老年人“社区—居家式”长期照护的现状及所需社会支持状况,将社区居家式长期照护的社会支持系统按来源分为政府支持、社区支持、个人支持和舆论支持等四个部分。

2 长期照护模式

失能老年人长期照护问题已经成为制约我国养老体系发展的新瓶颈,能否突破这个瓶颈不仅关系到个人和家庭的幸福,也关系到我国能否成功应对老龄化。目前,国内主要存在三种城市失能老年人长期照护模式,分别是家庭式长期照护模式、机构式长期照护模式和社区居家式长期照护模式。

2.1 家庭式长期照护模式

家庭式长期照护模式是指老年人居住在家中,由家庭成员提供经济支持、生活照顾和精神慰藉。这是长期护理的传统模式,也是最易被我国老年人接受的长期照护模式,同时具有我国宪法和《老年人权益保护法》的法律保障。但是,随着第一代独生子女大多已进入婚育年龄,“421”家庭模式开始呈现出主流倾向,即四个老人、一对夫妻、一个孩子,使中间层承受着巨大的生活压力和工作压力。“空巢家庭”的增多、人口流动性增大,也使得该模式面临严峻挑战。因此,老年人长期照护亟待寻找家庭之外的长期照护资源[4]。

2.2 机构式长期照护模式

机构式长期照护模式是指老年人集中居住于特定机构(主要为福利机构和医疗机构),由机构工作人员为其提供专业、连续的服务。该照护模式能够使老年人得到全方位的生活、医疗服务,同时集体生活在一定程度上降低了老年人的孤独感。但是,机构式长期照护需要投入大量的人力、物力和财力,且回收周期长,照护费用较高,与我国“未富先老”的基本国情不符。此外,西方发达国家在老年人长期照护中出现的非人性化问题应当引起足够注意。因此,非机构式老年人长期照护更加符合我国国情,也更易被大多数老年人所接受。

2.3 社区居家式长期照护模式

社区居家式长期照护模式是指老年人居住在家庭或所在社区中,由社区内的组织或机构提供长期照护服务。20 世纪80 年代,民政部出台发展城市社区服务业的政策,其中的“为老服务”可以看作是社区—居家式长期照护的开端。30多年后,国内大多数发达地区都逐步建立并完善了社区为老服务。政府通过购买服务等形式,在不同程度上负担长期照护服务所产生的费用。该模式避免了家庭式长期照护模式和机构式长期照护模式的不足,投入相对较小,照护费用相对较低,服务方式灵活多样,覆盖面广,而且迎合老年人的传统养老观念,能够最大限度地满足老年人不同层次的需求并提高其生活质量。因而,该模式应当成为我国解决城市老年人长期照护问题的首要选择。

3 我国社区居家失能老人长期照护社会支持系统存在的问题

3.1 政策体系及配套措施不健全

《中国老龄事业发展“十二五”规划》中提出要将家庭养老与社会养老相结合,充分发挥家庭和社区的功能。《“十二五”养老社会服务体系建设专项规划》提出创建中国特色的新型养老模式,并大力发展社区照料服务,把日间照料中心、托老所等社区养老设施,纳入小区配套建设规划。但是,文件并没有对社区居家长期照护的社会支持系统进行详细的规定,失能老年人的长期照护问题存在城乡差异和区域发展间的不平衡,政策在实施过程中缺少连贯性。社会支持系统作为失能老人接受长期照护的重要保障,是一个涉及政府、社会及个人的多层次复杂体系,需要针对失能老人长期照护所需的社会支持予以配套的政策和措施。

3.2 筹资渠道相对单一

目前国内社区居家式失能老人长期照护主要还是依靠政府财政资金投入推进为主,政府购买服务,补贴享受服务的困难老年人家庭。与此同时,各级民政局筹资渠道相对单一,大多是社会福利彩票的福利金,而社会福利彩票收入的不确定性,直接导致难以为社区居家长期照护的长足发展提供充足的资金支持,出现了社区居家长期照护的管理经费和服务补贴经费发生短缺的现象。

3.3 社区服务设施和功能不完善

社区是老年人生活和活动的主要场所,全方位的社区服务和完善的社区配套设施是老年人享受晚年生活和获得较高生活质量的基础条件,社区照护对老年人则显得格外重要。但是,目前社区提供的还是以日常生活照顾和基础的医疗服务为主[5]。社区卫生服务中心的作用还有待加强,社区卫生机构不仅仅只提供基本的医疗服务,还应该为失能老人提供心理疏导、精神慰藉以及康复保健服务。社区居家照护过程中,提供照护服务的人员大多来自农村、下岗或者无业的妇女和待业青年,虽然经过短期的培训能够胜任基本的照料工作,但是失能老人需要更为专业的护理,没有经过专业教育和系统培训的照护人员,因缺乏专业的护理知识而难以满足失能老人的照护需求。虽然自愿者服务能够在一定程度上弥补护理人员不足的缺陷,但因为对志愿者缺乏权威的管理,无法保证志愿服务的连续性,并不能完全有效地发挥作用。

3.4 缺乏有效的监管制约机制

监督制约机制是我国城市失能老年人社区居家长期照护的一个薄弱环节。目前,我国城市失能老年人社区居家式长期照护的监管方面存在诸多问题,主要体现在监管存在非正式、表面化的特征。对于筹集到的失能老年人长期照护服务发展资金,存在使用效率低下,且持续性、稳定性较差;对于社区居家长期照护单位的设施标准、长期照护服务需求的质量标准、收费标准等方面也并没有专门的详细的规定,同时缺少关于失能老年人长期照护服务人才的准入机制,导致失能老人长期照护的服务质量难以得到保证,各类长期照护服务人才良莠不齐,在服务过程中存在安全问题。

3.5 缺乏对长期照护护理员的培训

长期以来,我国缺乏系统的老年学和老年医学的专业培训,在劳动部门对劳动技能的设置中,也难以找到老年护理员的工种,再加上目前国内的大中专院校老年照护专业设置较少,与社区缺乏定向合作关系,使得社区专业照护者的供给来源有限,这就使得“专事有专人,专人有专责”的局面难以顺利形成,导致照护人员的不专业,影响长期照护的质量。

4 完善社区居家失能老人长期照护的社会支持系统建议

4.1 完善失能老人社会支持政策和配套设施

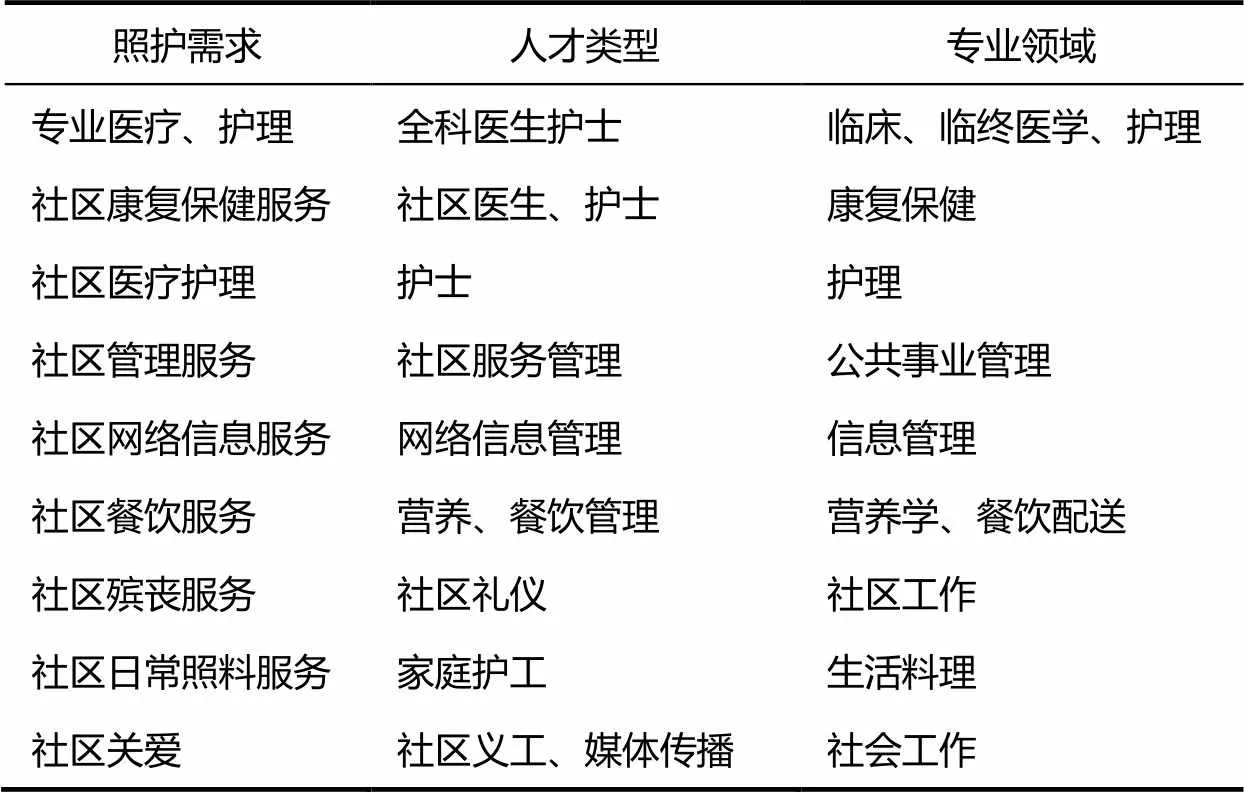

在政策战略性和系统性完备的前提下,应尽量完善配套措施,制定详细的实施细则(如表1所示)。例如,建立严格的选拔制度,对应聘人员的理论知识、专业技能、临床经验等方面进行可行性考察,注重对被照护失能老年人予以用心、细心、耐心的观察,并进行定期考核;在培训及休假方面,对照护者的理论知识、综合技能与临床实践等专业的培训要有具体可行的实施条例。

表1 社区居家失能老人长期照护服务需求

4.2 多渠道加大资金支持力度

目前,城市失能老年人长期照护的资金主要通过养老金、养老保险,或低保进行支持,但相对分散,尚未形成强有力的制度保障模式。由于我国老龄化进程发展迅速,政府在养老投入上的经济压力进一步增大。为了弥补财政缺口,减少长期照护的经济负担,可以借鉴国外经验。例如,可以借鉴德国、日本和韩国建立的长期护理社会保险制度,根据我国实际情况,结合城镇职工基本医疗保险、社会基本医疗保险、社会基本养老保险一起开展,便于控制资金管理的费用[6]。在年龄层次划分方面则可以参照日本实行的方式,分为40~65岁和65岁以上两类筹资标准,更具针对性。

同时鼓励商业医疗保险、慈善捐款等方式来推动失能老年人社区居家长期照护的发展,将保险、救助、慈善事业、社会福利等有机结合,以满足老年人多样化、多层次的护理需求[7]。根据失能老年人的实际承受能力,形成不同档次的服务标准,使有偿服务、低偿服务和无偿服务同时并存,适合我国国情。这样既实现了政府购买服务,又满足了社区不同层次失能老人的服务需求,同时也能吸引私人投资,拓宽资金来源。

4.3 扩展社区的服务功能

各级社区居家式长期照护服务单位应制定本区域内失能老年人长期照护专项规划,响应政府号召,依托社区,调动社会力量广泛参与,引导照护人员加强学习,完善医疗服务功能,发展失能老年人社区居家式长期照护业,进一步完善社区为失能老年人服务的功能[8]。组织经过专业培训的长期照护服务团队对辖区内失能老年人提供上门服务;从由非专业人员提供的基本家政服务,如生活起居护理、采买、保洁、餐饮,向医疗健康服务、情感支持慰藉、突发事件处理等方面延伸,并重点开展慢性病健康管理工作[9];定期开展公益讲座、互动活动,邀请相关领域的专家学者到社区为老年人传授医学、营养、心理方面的知识,使失能老年人的生活更加充实。

4.4 健全完善监督制约机制

对于“社区—居家式”长期照护单位的设施标准、长期照护服务需求的质量标准、收费标准等,要从法律层面给予明确的界定和有力的监管。对于各参与主体应进行必要的资质审查,尤其是失能老年人长期照护服务人才的准入机制[10];对于筹集到的失能老年人长期照护服务发展资金,应建立多方参与的第三方监督管理和运营机制,保证所需资金的持续、稳定、长期供给。为了保证并提升失能老年人长期照护服务的质量,必须建立内部的质量保证体系,规定质量检查监督制度。各级监管部门要定期和不定期地对各级“社区—居家式”长期照护单位的资格条件、服务质量进行抽查,例如现场检查、翻阅相关档案记录、审核“社区—居家式”长期照护单位的自评报告等。对于检查中存在的问题,政府相关部门要和长期照护单位协商制定出整改方案。若拒绝整改,或整改效果未达到规定的标准,可以公开相关信息,限制其开展相关业务,减少国家资金扶持,或将其提供的服务排除在保险支付范围以外甚至取缔其开办许可证。

4.5 加强服务队伍培训

政府应鼓励医学类、护理类院校根据实际需要,开设社区照护专业,将现行的护理课程与失能老年人长期照护的知识相结合,培养医疗和护理知识兼具的复合型人才,同时坚持理论知识、综合技能与临床实践相结合,与社区签订长期供应协议,建立相关专业的实习基地,以使他们更快地将学到的护理知识和技能投入到实际的照护服务工作中去[11]。同时,由民政部门牵头,成立专门的教育培训机构,对失能老年人长期照护者进行培训。各地社区卫生服务中心成立社区照护培训中心,制定切实可行的培训计划,形成动态的培训与考核机制,确保失能老年人长期照护者的服务质量[12]。

表2 失能老人照护服务人才培养模式

4.6 优化个人支持

应当充分调动老年人的主观能动性,鼓励老年人互助,倡导健康老龄化、积极老龄化。可以参照国外社区服务的先进经验,建立“时间储蓄”机制,组织社区内有部分生活自理能力的低龄老年人为高龄失能老年人提供基本家政服务,实行劳动时间储蓄,等低龄老年人步人高龄时期,则可以享受低龄老人提供的等时义务服务的回报,且没有人工价格上涨的担忧,收入较低的家庭不必担心难以负担“社区—居家式”长期照护服务的费用[13]。

5 结束语

我国正面临着老龄化问题突出、失能老人数量不断上升的情况,整合家庭和社会资源、实行社区居家失能老人照护模式,能够有效缓解失能老人的照护压力;建立并完善失能老人长期照护社会支持系统,是保证社区居家式照护模式发挥作用的关键一环。完善失能老人社区居家照护的社会支持,必须完善失能老人社会支持政策和配套设施,多渠道加大资金支持力度,加强服务队伍培训,健全完善监督制约机制,扩展社区的服务功能及优化个人支持。

[1] 黄方超,王玉环.社区—居家式老年人长期照护评价指标体系的研究[J].中华护理杂志,2011, 46(4):388-391.

[2] 张泓,蔡菲菲.构建适合我国国情的居家—社区式老年人长期护理模式的意义与思路[J].中国实用护理杂志,2014, 30(16):51-54.

[3] 张娴, 俞群, 徐东浩, 等. 社区失能老人一体化长期照料模式的探索与实践[J].中国全科医学,2012,15(34):3942-3944.

[4] 黄方超.社区—居家式老年人长期照护评价指标体系的构建研究[D].石河子: 石河子大学, 2011:1-3.

[5] 李磊,施帆帆,张强,等.城市社区老年人社会支持现状及影响因素分析[J]. 中国卫生事业管理,2014,31(6): 412-415.

[6] Büscher A, Holle B, Emmert S, et al. Home care counseling for recipients of cash payments in the German long-term care insurance[J]. Zeitschrift fuer Gerontologie und Geriatrie, 2010, 43 (2):103-110.

[7] Olivares-Tirado P, Tamiya N, Kashiwagi M. Effect of in-home and community-based services on the functional status of elderly in the long-term care insurance system in Japan[J]. BMC Health Services Research, 2012(12): 239.

[8] 陈雪萍.以社区为基础的老年人长期照护体系构建[J].医学与哲学, 2014, 35(9A):11-14.

[9] 丁玉琴,张建华,马先军, 等.社区老年人长期照护需求及多元化模式的研究[J]. 中国实用护理杂志,2013, 29(15):8-11.

[10] 黄方超,王玉环.社区—居家式老年人长期照护评价指标体系的研究[J].中华护理杂志,2011,46(4):388-391.

[11] Li Yong, Jensen Gail A. The impact of private long-term care insurance on the use of long-term care[J]. Inquiry (Rochester), 2011, 48(1): 34-50.

[12] Putnam Michelle. Perceptions of difference between aging and disability service systems consumers: implications for policy initiatives to rebalance long-term care[J]. Journal of Gerontological Social Work, 2011, 54 (3): 325-342.

[13] Lakin K Charlie, Scott Naomi, Larson Sheryl, et al. Changes in service recipients and expenditures in Medicaid long-term services and supports programs for persons with intellectual and developmental disabilities, 1998-2008[J]. Intellectual and Developmental Disabilities, 2010, 48(1): 80-83.

福建省科技厅软科学项目“闽台两岸城市失能老人‘社区—居家式’长期照护的社会支持体系的比较研究”(编号:2016R0040)。