张新泉新作[组诗]

■张新泉

张新泉新作[组诗]

■张新泉

张新泉,四川富顺人,首届鲁迅文学奖获得者。曾先后当过码头搬运工、纤夫、铁匠、剧团乐手、文工团创作员,曾任《星星》诗刊副主编,著有诗集《男中音和少女的吉他》《野水》《人生在世》《宿命与微笑》《鸟落民间》《张新泉诗选》等。

从照片中离去

人走了

留在照片中的面影

变成遗像

与之合照的人

灵肉中会漫过

瞬间的寒凉

早晨连打三个喷嚏

估计此刻又有人

形单影只,走在

去黄泉的路上……

我和照片上的自己

商量:哥们儿,别走得太急哈

我码字慢,你是知道的

这部小说,还剩最后三章

看见一排待岗的椅子

一定是得罪了

某些肥臀和小腰

才落得凄然面壁

活在世上,人艰难

椅子也不容易

所幸只是待岗

那么,粗茶淡饭会有的

屁股和二郎腿会有的

听,麦克风开始试音了:

喂——喂呃——

后排加十把椅子

列席

某人的墓志铭

给蚯蚓量体长

给风办理暂住证

兢兢业业一生

歇业的时装店

老板,拍屁股走人时

想想几位裸模的感受

帮你站了多年橱窗,此刻

总该扔块布给她们,遮遮羞……

生意不做了,人还要做吧

小心猫儿吐你口水

喜鹊朝你扔石头

杀鱼前戏

重重地摔在地上时

死,还没有完全到位

再用刀背,击头

才算大体结束了

一生

放入盘子,过秤

突然哀叹或呼一声口号

会更重,还是,更轻?

蚊子说

痒是正常的

包括肿和痛

我们已改喝有机血

这个

你懂

药房门前的磅秤

因为免费,又是24小时服务

人脚狗蹄猫足,已将其

踩踏得既不合辙也不押韵

一只蚂蚁在秤盘上转圈

如果你慧眼犹在灵根未枯

大致能看见自己的小命

还剩几斤……

药柜旁,郎中捻须微笑:

命不识秤

秤不欺生

在墓地打盹儿

在墓地打盹儿

约等于

为长眠热身

立春那天的鸭子

山村水塘里

麻鸭呷呷,白鸭嘎嘎

通俗、美声混响

大号,小号,喇叭

平时叽哩呱啦的它们

无非是聊些家长里短

无非是发情的某某

趴到某某的背上寻欢

完事之后,打几声哈哈

那句“春江水暖鸭先知”

把众多鸭子迷得半疯半傻

其实,立春了又怎么样

你宣布水暖了,又怎么样

大海决不会邀你去旅游

都市里“老鸭汤”专卖店

正以立春为由,连夜涨价……

我朝那一群“呷呷”和“嘎嘎”

扔去石子和忠告:

有鱼,好好吃

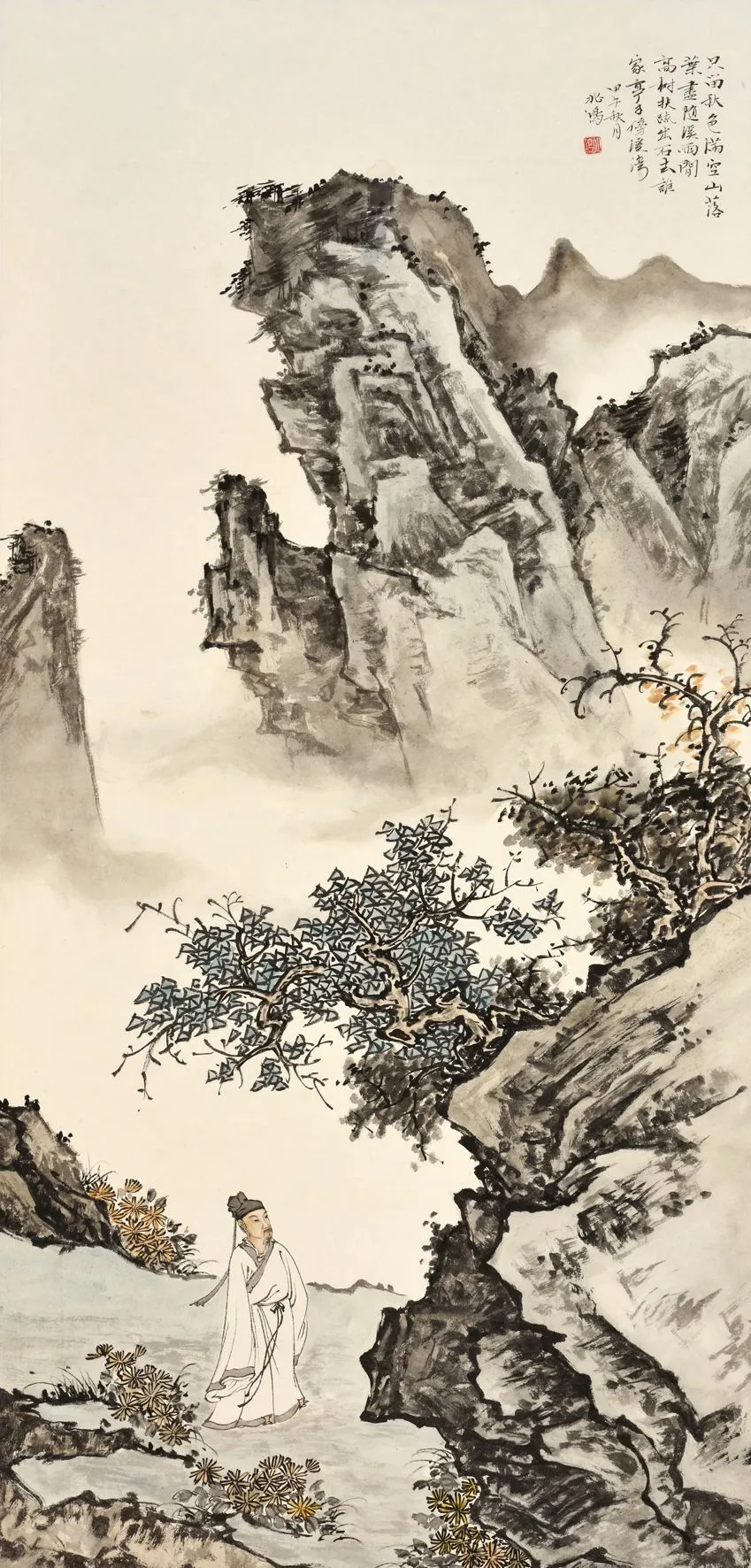

刘兆鸿作品

有蛋,好好下

头上那块无边无际的蓝

是天空,也是

菩萨

广厦

层层叠叠的水泥盒

你在哪一格抽屉里?

造物说,鲜花和蒺藜

就住在你隔壁

跑山鸡

广告说,它们跑过

泰山,华山,峨眉山……

所以,肉质特别优秀

而鸡们只记得笼子

在笼子里,满嘴饲料

跟着戒尺一字一顿:

山,山头的山!

头,山头的头!

迎面

迎面走来一个女子

齐耳短发,面容姣好

她朝我挥手,并且微笑

那笑容热而不烈

我本能地朝她颌首

算是投桃报李

她径直向我身后的

一位老者走去,接过

他肩上的挎包……

他的头发

远不如我的白

个子也比我

矮小

握手词

因为握手太重

曾被人夸张地表扬:

还能把生铁捏红……

心中明白,粗粝来自过往

来自砧上火花,浪间号子

以及酒精超标的工棚……

对孱弱、血凉者

不行握手礼

比如寒月

比如秋风

柏树王

满山都是柏树

那棵被拥戴为“王”的

已经活了两千三百岁

站在水泥围栏中

身上挂满红布

柏树们都很服气

因为彼此有多少圈年轮

心里都清楚

所以选举时不用投票

也不按表决器

只须用根,在土中碰一碰

就表示

拥护

耳朵里长草的人

耳朵里长草的人

活在浮雕里

草从石头中长出来

该有深意

身边的人和物

日日为冷硬唏嘘

耳朵里长草的人

不屑闲言碎语

只听翠,和

绿

睡棺记

来的亲朋太多

门板也卸下来睡人时

个别山里人便会

把存放的木棺当床

那晚我在棺中

悄声问隔壁的她:

到哪里了?路好走吗?

她故意颤着嗓音说:

刚过……奈……河桥

接下来喝孟婆汤……

据说在棺里睡过的人

不能随便死,这不

我和她还耐心地

留在这人世上

安检

他说,你们的仪器

查不出来

我身上带着一把

——枪

卷起袖子

一支潦草的勃朗宁

赫然在目

他是一位阿尔茨海默

病人。他说如果有人

抢飞机

这把枪,就会

——响

他喜欢那位女安检

放下他的袖子时,她说

画得真像

树桩小熊

杨木匠把森林中的一截树桩

凿成小熊的面孔。他边凿边说

凡树都去伟岸,谁来平庸?

萌萌地活着,多好

在低处,当一个干净的民众

与猕猴、熊猫勾肩搭背

把鹿子、松鼠视为弟兄

热心给失联者指路:

塔在北,寺在西

好梦往南,幸运向东……

据说杨木匠路过时

树桩小熊会憨憨地

向他鞠躬

在瓦伊河畔的松林里

几枚松果

凌空而来

落在头顶、肩膀

树丫间,三只松鼠

捂着嘴,窃笑

三片毛茸茸的

大尾巴

像风中芦苇

小规模

茫茫……

我压低嗓音

朝它们喊:

能接住吗?

我抛给你们——

花生、巧克力、棒棒糖

草场上的花牛

吃饱喝足,再悠悠打鼾

放屁是必须的,不在乎响亮与否

不关心气候变暖与甲什么烷

草场太大,草色太绿,阳光慵懒

受冷落的青草不满牛嘴的轻慢

交配的兴趣正在弱化。太阳说

何须生殖,牛犊会自动蹦出地面

睡吧,我把牛虻都晒晕啦

让你们少了许多痒

只好对你们休闲的尾巴

表示少量的遗憾

草场太大,草色太绿,阳光慵懒

太阳说,即使倾尽全力

我也只能把你们晒成

一头头黑白分明的春天……

天穹下

那么宽的草地啊那么少的羊

那么蓝的天啊那么大的晴朗

谁的小羊羔嗲嗲地咩了一声

方圆百里的青草同时扭了扭腰

满天云朵慈祥地晃了一晃

神啊,我们已经擦亮了嗓子

你来领唱,你来领唱

牛吃草

一般是先用舌头

把高一些的草,卷进嘴里

嚼完之后,再把嘴

凑近地皮,啃那些短的

比较而言,啃,更费劲

但也是最酷的一道工序

短草的断裂声

让它们的根,十分欣喜

这相当于一种肯定和嘉奖

诗人张新泉近照

啃过之后的地皮

草,会长得更极积

过绵阳,想起诗人雨田和他的鸽子

你的大胡子还好吧

楼上的鸽子笼还好吧

男鸽子女鸽子都好吧

它们还常常串门,夜不归宿吗

你还举着手电,每晚去查房吗

楼道拐角处,装鸽食的柜子还好吧

每个月买鸽食的支出还好吧

楼顶上那块没有雾霾的天空啊

请一直,一直好下去吧

机场安检

取掉皮带,约等于

拔了卧室的门闩

女安检在我身上又扫又刷

摸和捏都十分坦然

一手拎裤头,另一手高举

脸红筋涨的我,形貌怪诞

她用眼神说,一大把年纪了

还不好意思?

我想回答,皮囊是旧了些

但器官还在盛年……

重新系上皮带后

我哼起一首老歌:

“骑着马儿过草原

青青的流水蓝蓝的天”

晚安

送远了朝三暮四的韶华

移步进丢三落四的老境

苍天明鉴,晚年就是

专门用来“丢”和“落”的

丢多了,落惯了

便放下了一颗不舍之心

酒是水的雅号

钱是纸的诨名

正跪在地上给孙儿当老马

皇帝在电视机里说

——众卿平身

关系

凛冽是寒凉的老大

云团是蒲团的老大

二奶是三奶的老大

守在主人坟前的土狗

长眠花蕊的蜜蜂

是我

心中的菩萨

天性或不要把羽毛球打得太高

太高了,会出现两种意外

一,球至空中,突然消失

消失于一群裹挟的白鸟

二,分明是往前方击球

却拐向东边的桤木林

准确落进树上的鸟巢

毛想皮,此乃天性

它还想去飞,它是羽毛

陵园里埋着的那位拳击师

两年换了三块碑

半人高的大青石

一块颈断腰折,两块东歪西倒

据说他每晚出来练拳

都把那墓碑,当作沙包……