区域性海洋业务化预报系统建设研究

——以福建省为例

曾银东

(1.福建省海洋预报台 福州 350003;2.中国海洋大学海洋与大气学院 青岛 266100;3.福建省卫星海洋遥感与通讯工程研究中心 福州 350003)

区域性海洋业务化预报系统建设研究

——以福建省为例

曾银东1,2,3

(1.福建省海洋预报台 福州 350003;2.中国海洋大学海洋与大气学院 青岛 266100;3.福建省卫星海洋遥感与通讯工程研究中心 福州 350003)

文章以福建省区域性海洋业务化预报系统为例,阐述其在为政府决策提供依据、为公众提供服务以及为经济发展和安全生产提供保障等方面的建设需求;以需求为导向,从基础能力、技术研发和支撑能力、预报产品、综合应用和服务系统以及信息发布和公众服务等方面,介绍福建省区域性海洋业务化预报系统建设的发展现状;在此基础上,以目前存在的人才、技术、产品和服务等方面的问题为导向,提出加强人才队伍建设、大力发展海洋预警报技术、不断丰富海洋预报产品以及健全海洋预警报信息服务系统的系统建设发展方向,旨在为其他地区的区域性海洋业务化预报系统建设提供有益参考。

海洋预报;防灾减灾;海洋环境;预报系统;业务化

1 引言

随着全球人口的不断增长,陆地资源日趋匮乏,人类的生存和发展将越来越依赖对海洋的开发和利用。与此同时,为保障海洋环境安全提供及时、准确和可靠的海洋观测预报服务,已成为世界沿海各国的紧迫任务[1]。海洋预报工作可为合理开发利用海洋、保护海洋环境、维护海洋权益和防御海洋灾害等提供科学依据,以采取合理有效的对策和措施,减少不必要的经济损失和人员伤亡。

由于海洋预报工作具有重要基础地位,世界沿海国家和国际组织都非常重视该项业务的发展,积极开拓全球和区域性海洋预报业务系统建设[2]。欧洲、美国和日本等发达地区和国家利用数据同化技术和数值预报技术[3-5],建立了先进的海洋环境预警报业务系统,同时开发了基于地理信息系统(GIS)的综合评价分析系统和动态可视化分析产品[6]。近年来,我国海洋业务化预报系统发展迅速,已初步建立全球业务化海洋学预报系统[7];随着沿海地区海洋经济的不断发展和海洋环境安全保障需求的不断增长,区域性海洋业务化预报系统建设取得长足进展[8-11]。

区域性海洋业务化预报系统立足于本地区的海洋地理和海洋环境特征以及海洋防灾减灾的实际需求,不断探索和发展适合本地区的海洋预报体系。福建省是我国海洋资源和海洋经济大省,海域面积13.6万km2,海岸线3 752 km。由于地处我国东南沿海,福建省海洋灾害频发,台风等极端气象引发的风暴潮和海浪灾害给人民生命和财产安全带来巨大威胁;如,2006年超强台风“桑美”正面影响福建省,造成直接经济损失高达63.57亿元,死亡(含失踪)324人[12]。福建省还是赤潮灾害多发和海啸灾害潜在威胁区域。因此,福建省高度重视区域性海洋业务化预报系统建设,目前已形成较为完善的海洋业务化预报系统,在地区海洋经济发展、海洋环境安全保障和海洋防灾减灾工作中发挥重要作用。

本研究结合福建省区域性海洋业务化预报系统建设的发展成果和经验,根据地区海洋地理和海洋环境特征,分析区域性海洋业务化预报系统建设的背景和意义,概述目前福建省区域性海洋业务化预报系统建设的发展现状,提出福建省区域性海洋业务化预报系统建设的重点发展方向,旨在为其他地区提供有益参考。

2 系统建设需求

2.1 为政府决策提供依据

海洋预报工作是政府做出防灾减灾科学决策的重要依据。随着人口和产业向沿海地区聚集,海洋灾害风险加剧,有可能造成重大人员伤亡和经济损失,给沿海地区政府的防灾减灾决策部署带来很大压力,也对海洋预报工作提出更多、更高和更新的要求。根据大量工作实践,政府防灾减灾决策对海洋预报工作的需求主要体现在3个方面:①预报产品更贴近政府决策需求,包括准确预报、空间精细化(延伸到镇村级行政区)以及预报产品易于理解和便于使用;②预报产品综合性更强,基于多要素的有机融合的综合性预报产品更有利于政府决策;③面向承灾体进行海洋灾害风险预警,如针对海堤防御工程进行风暴潮(海浪)漫堤动态风险预警等。

2.2 为公众提供服务

沿海地区多气候怡人,滨海旅游、海上观光、浴场游泳、海上冲浪、海上快艇和沙滩排球等活动持续增多。为公众提供及时、方便和准确的海况信息,保障涉海活动安全成为海洋预报工作关注的重点之一。目前面向公众开发海洋预报产品的需求较大,如开展岸滨礁石淹没时段,滨海浴场急流、暗流和裂流以及冬泳环境等专项预报[13-14]。

2.3 为经济发展和安全生产提供保障

近年来沿海地区核电、油气、石化和交通码头等大型工程项目快速增多,随着全球气候变暖、极端天气频发和海平面不断上升[15],提升沿海大型工程的防灾抗灾能力和减轻海洋灾害风险对海洋预报工作的需求十分迫切。近海养殖捕捞、远洋捕捞、石油平台、海上运输和海上风电等也需海洋预报工作提供保障服务。

此外,福建省沿海港湾和岛屿众多,岸线类型复杂,地形变化剧烈,多种水系交汇,风暴潮和海浪灾害频发,通航密度大,船舶碰撞、触礁和沉没事故时有发生,需开展海上落水人员和溢油漂移轨迹动态预报,提升海上搜救应急处置能力;海上航道疏浚、清淤以及海砂采挖等活动可能引起海水水质恶化,需开展对悬浮泥沙漂移和扩散等情况的预报,降低海洋生态环境灾害风险。

3 系统建设发展现状

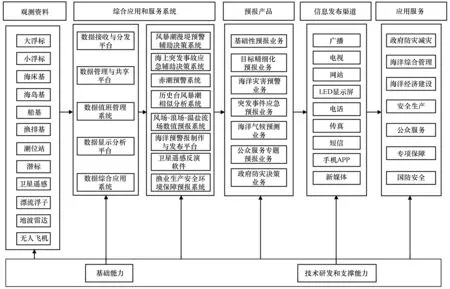

以上述需求为导向,经过3个“五年计划”的努力,福建省海洋业务化预报系统建设在基础能力、技术研发和支撑能力、预报产品、综合应用和服务系统以及信息发布等方面取得长足进展,目前已形成较为完善的区域性海洋业务化预报系统(图1)。

图1 福建省海洋预报业务系统

3.1 基础能力

基础能力建设是保障海洋预报业务工作的重要基础性条件。目前福建省已建成先进的海洋预报电视节目演播厅、导播系统和制作平台以及海洋预警报工作平台和视频会商系统;配备VSAT数据站,实现与国家海洋环境预报中心数据的双向通信;配置2套高性能计算机系统,计算能力处于全国省级海洋预报机构领先水平;实现海洋观测数据和预报产品的接收、存储、质控、共享、分发和实时显示。

3.2 技术研发和支撑能力

海洋预报关键技术研发是海洋业务化预报系统建设的重要支撑。福建省通过将产、学、研、用有机结合和互相促进,加强与国内知名高校、科研院所、海洋与气象预报单位的研究合作,不断突破海洋预报关键技术,建立适用于本地区的海洋业务化预报系统。此外,成立由院士科研团队组成的院士工作站和海洋预报专家委员会,指导制订海洋预报业务战略发展规划并及时解决业务体系建设中遇到的技术困难,构建国内先进的持续业务化运行的区域性海洋业务化预报系统。

3.3 预报产品

2016年国家海洋局印发《海洋预报业务分类(试行)》[16],将海洋预报业务分为基础要素预报业务、目标精细化预报业务、海洋灾害预警业务、突发事件应急预报业务、海洋气候预测业务和公众服务业务6大类。福建省从本地区海洋预报业务需求出发,立足海洋地理和海洋环境特征,开发出完整的海洋预报业务产品,主要包括7项内容。

(1)基础性预报。覆盖海浪、潮汐、海流、海温和盐度等海洋环境基础要素;既有大面数值预报产品,又有单点综合预报产品。

(2)海洋灾害预警报。在台风或冷空气影响期间发布风暴潮和海浪预警报。

(3)目标精细化预报。为海峡两岸的“海峡”号航线、中心渔港、重点工业园区和重点养殖区等重点保障目标提供72 h精细化海洋预报服务。

(4)突发事件应急预报。为政府部门海上突发事故应急处置提供预报保障,预报要素为海上落水人员漂移轨迹以及事发海域风、海浪、海流和海温等。

(5)海洋灾害年度预测。每年年初开展海洋灾害年度预测,预测要素包括台风、风暴潮、海浪和赤潮。

(6)公众服务。每天4次发布海上渔场168 h渔业海况预报;每天发布7个沿海市24 h海浪和海温预报;每天发布38个县级城市近岸海域潮汐、海浪和海温预报;每年3—10月每周2次发布10个海区72 h或96 h赤潮等级预报;每年4—10月每天发布5大海水浴场24 h海浪、海温、水质、健康指数、游泳适宜度和最佳游泳时段预报。

(7)政府防灾决策支持。为福建省防汛抗旱指挥部和福建省海洋与渔业厅提供动态的海洋预警报决策服务产品和防御部署意见。

3.4 综合应用和服务系统

在上述业务化预报产品的基础上,为满足不断增长的海洋预报应用服务需求,福建省构建海洋预报业务综合应用和服务系统。该系统覆盖海面风、海浪、潮流、海温、盐度和海流等海洋环境要素,集日常海洋预报、海洋灾害预警报、重点保障目标预报、专题海洋预报和政府防灾决策支持以及海洋观测和预报数据的接收、管理、存储、共享、统计、监控、显示和分析等于一体,形成较为全面的综合应用服务业务化系统和平台,主要包括7项功能。

(1)海洋预警报产品制作和信息发布。对日常海洋预报、海洋灾害预警报和重点保障目标等产品进行可定制化的综合制作和发布以及进行预报检验和任务管理。

(2)风暴潮漫堤预警辅助决策[17]。集成全省33个警戒潮位核定岸段和454条海堤高程信息,采用2 700余种台风路径的风暴潮集合预报模式,基于风暴潮集合预报技术,实现对重点海堤岸段风暴潮漫堤风险的快速预警,提供风暴潮漫堤的风险等级、最危险情况和重点防御岸段。该系统平台于2008年开始业务化运行,是全国首个针对海洋灾害承灾体(海堤)的目标预警系统,标志着海洋预报从基础要素预报向面向承灾体的目标预警方向发展。

(3)海上突发事故应急辅助决策。实现对福建省海域内发生的失事船只、落水人员和溢油的漂移扩散轨迹预报,海况72 h预报以及溯源预报和概率预报等,为海上搜救和溢油应急处置提供海洋环境保障。

(4)赤潮灾害预警[18]。集合天气形势、实时数据(水文、气象、生态和遥感)、赤潮藻种、预警模式和漂移模式等的赤潮综合应用系统,实现针对赤潮的发生条件概率预报、漂移轨迹预测和快速信息发布。

(5)海洋卫星遥感数据综合分析。实现我国自主研发的HY-2动力环境卫星数据的自动下载、处理、显示、分析和存储,自动形成定制化产品向指定用户发布,同时应用于日常海洋预报和政府决策。

(6)海面风场、浪场和三维温盐流场数值预报[19-20]。分别基于WRF模式、SWAN模式和ROMS模式建立海洋数值预报系统,台湾海峡及其近海的最高空间分辨率优于1 km,厦门、湄洲湾、兴化湾、闽江口和连江海域的最高空间分辨率为50 m,提供风、浪、温、盐和流场72 h预报。

(7)海上渔业安全应急指挥和渔业安全保障[21]。融合渔船信息管理系统和AIS防避碰系统,自动接收和展示福建省海域内所有渔场的风、浪预警报信息,并与渔船定位信息叠加,为台风灾害期间福建省科学部署海上渔船分梯次回港避风等提供依据,为海上渔船生产提供精细化预警报服务。

3.5 信息发布和公众服务

为有效扩大海洋预警报信息服务的覆盖面,为公众提供更全面和更到位的信息服务,福建省建立由多平台构成的海洋预报信息公众服务系统,通过多渠道发布海洋预报信息。通过“渔民之友”广播栏目每天7-24时(台风期间24 h)向海上作业渔船播报渔业海况气象信息,通过福建省和各市电视台“福建海洋预报”栏目每天3次播发海洋预报信息,通过福建省海洋预报台网站、微信和手机APP及时发布海洋观测数据和海洋预警报信息,通过电话提供海洋预报咨询服务,通过传真向指定用户发布海洋预警报信息,通过LED显示屏向重点渔港和渔排养殖区发布实时海况和海洋预警报信息。

4 系统建设发展方向

4.1 加强人才队伍建设

人才是事业发展最核心的因素,稳定的高素质的海洋预报人才队伍是海洋业务化预报系统建设和发展的根本需求。目前福建省海洋预报人才队伍存在人员不足、高层次和复合型人才缺乏以及人员专业配置不尽合理等问题,不能适应海洋预报事业的发展需求。

在国家对人员编制控制较严格的情况下,应采取新的思路和措施解决问题。建议在自身人才队伍有限扩充的前提下,优先扩充紧缺和核心业务人员;实行“开门办业务”,充分发挥市场的作用,并联合高校和科研院所等资源,实现人才队伍的“外向”扩充;加强对现有人才的培养,促进人员挂职锻炼和开展中长期业务实习,加强与气象和水利等跨部门的人才交流,提升综合业务能力;加强国际交流,不断拓展合作空间,开阔视野,提升水平。

4.2 大力发展海洋预警报技术

海洋预报业务领域拓展的关键在于技术的突破。目前福建省海洋预报技术发展存在的问题主要包括:海洋数值预报系统的业务化应用水平还未满足格点预报的需求;系统在大部分港湾地区的空间分辨率较低,精细化预报难以大范围开展;数值预报释用技术还不成熟;海洋生态环境预报技术储备不足,相关预报业务拓展缓慢;面向承灾体的海洋灾害动态风险预警技术刚起步,需加大研究力度。

建议在关键技术领域应继续加强与高校、科研院所和相关技术部门的合作,重点突破4个关键技术“瓶颈”:①研发面向重点保障目标的海洋数值预报系统,集中精力开展数值预报产品释用技术研究,推动数值预报产品在各类海洋业务化预报中的应用;②研发精细化和覆盖主要港湾的海难救助辅助决策系统,将海上落水人员和溢油的漂移轨迹预报服务拓展到沿岸港湾海域,提升海上突发事故应急保障服务能力;③发展面向典型承灾体的海洋灾害动态风险评估和预测技术,开展海洋灾害和典型承灾体作用机理研究,实现从海洋基础要素预报到承灾体海洋灾害风险动态预测的转变,更好地为政府海洋防灾减灾决策提供支持;④加强海洋生态环境预报技术研究,基于生态学动力模型和大数据分析技术,探索针对沿海养殖渔业的海洋生态和化学环境异常预警报技术,包括水环境低温、低溶解氧、pH值异常、叶绿素异常和赤潮等预报技术。

4.3 不断丰富海洋预报产品

随着政府、社会公众和各行业对海洋预报需求的不断增长,现有预报产品已难以充分适应和满足,主要体现在3个方面:①海洋环境要素预报有待拓展,尤其是与海水养殖环境密切相关的生态和化学要素预报;②迫切需开发贴近公众生产和生活的海洋预报产品;③专项保障预报服务水平有待提升,如针对港口码头、海上运输、石化工程和油气工程等专题的精细化保障预报服务。

建议大力开展海洋预报需求调研和服务效果评估工作,着力开发贴近公众生产和生活的滨海旅游、越洋渔场和养殖渔业环境等特色海洋环境预报产品,延伸发展海洋指数预报产品,拓展重点保障目标精细化预报业务,研发针对港口码头、油气管线、石化基地、海上运输和“21世纪海上丝绸之路”等海洋环境保障的专题海洋预报服务产品,提升海上落水人员和溢油漂移轨迹动态预报产品,开拓海上航道疏浚工程浮泥沙漂移和扩散预报,保障海洋生态环境安全。

4.4 健全海洋预警报信息服务系统

近年来福建省海洋预警报信息服务逐渐向数字化和网络化方向发展,但在实际服务过程中仍存在3个方面的问题:①各级海洋预报机构没有统一的服务网站,公众获取信息不便;各级海洋与渔业行政主管部门没有统一的海洋预报综合信息发布平台,各级部门信息发布不一致。②海洋预警报信息服务难以延伸到海上,海上船只(尤其是渔船)缺乏获取海洋预报产品的有效手段。③海洋预报公众服务覆盖面较窄,面向镇(村)级的精细化海洋预报服务十分薄弱,距打通海洋预报服务“最后一千米”目标还有很大差距。

建议着力打造更强大和更全面的海洋预警报信息服务系统,主要包括5个方面的平台建设:①建设重大海洋灾害预警报短信平台,在预计可能出现重大海洋灾害时,及时向有关政府部门和潜在受灾公众发送预警报短信,增强防灾减灾支持服务能力。②建设海洋预报信息综合发布平台,形成部门联合、上下衔接和管理规范的预警报信息统一发布系统。③建设海洋观测预报网站,整合各级海洋预报机构发布的海洋预警报产品,形成海洋观测预报“一张网”,为社会公众提供更便捷的海洋预报信息服务。④建设海洋预报信息公共服务平台,并通过该平台定制服务,面向交通、海事、渔业、搜救、港口、码头、滨海旅游和海上航线等行业部门,提供专业、精细和准确的海洋预报公共服务产品;通过与各行业部门业务系统的精准对接,主动推送海洋观测数据和预警报产品,开展与各行业具体业务工作紧密结合的深层服务。⑤建设基于AIS(船舶自动识别系统)的海洋预报信息服务平台,打通海上信息服务“最后一千米”,有效扩展海洋预警报产品的海上服务能力。

[1] 阎季惠,李景光.全球海洋观测系统及我们的对策初探[J].海洋技术,1999,18(3):14-21.

[2] 许林之.加强海洋观测预报工作的几点建议[J].海洋技术,1999,18(2):22-25.

[3] France GODAE OceanView Science Team.GODAEOcean view national reports 2011:France mercator[R].Paris:The 3rd meeting of the GODAEOceanView Science Team,2011.

[4] DOMINICIS M D,BRUCIAFERRI D,GERIN R,et al.A multi-model assessment of the impact of currents,waves and wind in modelling surface drifters and oil spill[J].Deep-Sea Research II,2016,133:21-38.

[5] ROBERT C R,HURLBURT H E,WALLCRAFT A J,et al.Navy real-time global modeling systems[J].Oceanography,2002(1):15:29-43.

[6] 马毅.我国海洋观测预报系统概述[J].海洋预报,2008,25(1):31-40.

[7] 王辉,万莉颖,秦英豪,等.中国全球业务化海洋学预报系统的发展和应用[J].地球科学进展,2016,31(10):1090-1104.

[8] 张杰,曹丛华,郭敬天,等.海洋环境观测预报技术需求与“十三五”发展重点:以北海区为例[J].海洋技术学报,2014,33(1):1-5.

[9] 吴玲娟,高松,刘爱超,等.山东省海洋灾害观测预警系统[J].防灾科技学院学报,2015,17(2):61-69.

[10] 吴向荣,李郅明.海洋观测预报集成服务系统建设及其应用[J].海洋信息技术,2013(2):1-8.

[11] 宋升锋,侯继灵,朱文武,等.海洋观测预报集成服务系统建设及其应用[J].海洋开发与管理,2011,28(9):100-104.

[12] 国家海洋局.2006年中国海洋灾害公报[Z].2007.

[13] 吴向荣.以需求谋发展 提升海洋预警服务水平:以厦门海洋环境预报台观测预报业务发展为例[J].海洋开发与管理,2015,32(4):70-75.

[14] 孟凡昌,李本霞.裂流的研究综述[J].海洋预报,2017,34(1):82-89.

[15] STOCKER T F,QIN D,PLATTNER G K,et al.Climate change 2013:The physical science basis[R].New York:Cambridge University Press,2013.

[16] 国家海洋局.海洋预报业务分类(试行)[Z].2016.

[17] 朱本璐.福建省风暴潮预警辅助决策系统的业务化应用[J].海洋预报,2010,27(5):16-19.

[18] 李雪丁,曾银东,任在常,等.福建省赤潮预警系统研究与应用[J].海洋预报,2014,31(4):77-84.

[19] 郭民权,邢建勇.台湾海峡冬季海面风场数值预报的验证与分析[J].海洋预报,2013,30(3):32-39.

[20] 江毓武,万振文,柴扉,等.台湾海峡三维海流现报及预报系统[C]//海峡两岸第七届海洋科学研讨会论文集.北京:国家海洋局,2008.

[21] 陈庆勇.省级海洋渔业生产安全环境保障服务系统的设计与实现[D].西安:电子科技大学,2015.

TheConstructionofMarineOperationalForecastingSystemsforRegionalOceansaCaseStudyforFujianProvince

ZENG Yindong1,2,3

(1.Marine Forecasting Center of Fujian Province,Fuzhou 350003,China;2.College of Oceanic and Atmospheric Sciences,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;3.Fujian Engineering Research Center of Satellite Ocean Remote Sensing & Communication,Fuzhou 350003,China)

This study was based on the development of the regional marine operational forecasting system for Fujian province,to expound the demand for providing references on government decisions and services for the public as well as offering guarantee for economic development and safe producing.According to the requirement orientation,the paper introduced the present development of the regional marine operational forecasting system for Fujian province,in respect of the development of the capability of fundamental construction and technical support,forecasting production development,and comprehensive application as well as information services of the system.Furthermore,the study presented the development direction for the system construction on enhancing the building of talent teams,striving to develop marine warning and forecasting techniques,continuously enriching marine forecasting productions,and perfecting the information service system for marine warning and forecasting.The study aimed to offer a useful reference on the system construction development of regional marine forecasting operational systems for other regional oceans.

Marine forecasts,Hazard prevention and mitigation,Marine environment,Forecasting system,Operational system

P731.3

A

1005-9857(2017)10-0089-06

2017-08-17;

2017-09-22

福建省科技计划项目(2017Y0005);国家重点研发计划重点专项(2017YFC1404804);“十二五”国家科技支撑计划项目(2013BAB04B00).

曾银东,高级工程师,博士研究生,研究方向为海洋观测预报