从“机械还原方法论”到“信息生态方法论”

——人工智能理论源头创新的成功路

钟义信

·科学技术的哲学理解·

从“机械还原方法论”到“信息生态方法论”

——人工智能理论源头创新的成功路

钟义信

围棋的人机大战,在国内外都激起了热烈的反响。社会人文学界人士在认真辨析:机器真能超越人类吗?工程科技界人士则在思考:应当选择哪些技术项目实现人工智能的赶超?这些都是至为可敬的思虑!然而,“机器超人说”并无明确的科学依据;基础理论的突破是赶超和创新的根本之道。众所周知,科学研究的方法论既是理论研究的源头,又是理论研究的龙头。因此,面对人工智能发展的现状,当务之急应是变革和创新人工智能研究的科学方法论,抓住人工智能创新研究的龙头,在源头上实现人工智能基础理论的突破、超越与引领。

机械还原方法论;信息生态方法论;通用人工智能理论

一、引言:为什么人工智能要特别关注方法论的研究?

所谓“科学研究”,乃是运用正确的方法去发现和解决那些必须解决的科学问题。任何一项科学研究是否能够获得好的成果,这在很大程度上取决于其所运用的方法是否得当。“工欲善其事,必先利其器”,说的也是这个道 理。

科学研究方法论,是关于科学研究方法的理论,是关于科学研究方法的普遍指南。对于一般常规的、稳定的和局部的科学研究来说,它们所运用的研究方法相对而言都已经比较明确,因而不需要特别关注“方法的理论”。但是,对于那些问题新颖、涵义深刻、复杂性高、创新性强的基础理论科学研究来说,这些研究所具有的高度复杂性和新颖性,必然会带来“方法选择”的困难性和不确定性。在这种情况下,研究者就必须特别关注“科学研究方法的理论”,关注科学研究方法论。

人工智能的研究任务是:理解自然智能(人类智能是地球系统中迄今所知晓的最复杂最高级的自然智能) 的工作机理,并在自然智能工作机理的启发下研究具有一定智能水平的各种机器,为增强人类的智力能力提供服务。

可见,人工智能的研究直接指向人类智能的深层奥秘,具有极大的深刻性、新颖性和复杂性,以至于学术界普遍认为,人脑的复杂性堪比“小宇宙”;而宇宙的起源、生命的起源、智能的奥秘,则被认为是现代科学研究所面临的意义重大的三座科学高峰。

换言之,人工智能确实是一类极其复杂、极其深刻、极具创新性的研究,因此,特别需要“科学研究方法论”的指导。不管是否意识到,不管自觉还是不自觉,人工智能的研究都必然要受到方法论的制约。特别是人工智能的重大创新性研究,这种制约更加显而易见。问题在于,是自觉地总结和选择正确的方法论的指引,还是不自觉地受到不那么正确的方法论的误导?

二、科学方法论引领人工智能研究的历史足迹

几百年以来,以“分而治之”为基本特征的“机械还原方法论”成为自然科学研究方法论的最高典范。它的基本含义是:当面对难以直接求解的复杂系统研究的时候,应当把它分解为相对简单的一组子系统进行分别求解,然后把所有子系统的解合成起来就可以得到系统的解。这个方法论在经典物质科学研究领域几乎是放之四海而皆准,屡试不爽,使近代自然科学不断分化、不断深入,为近代科学技术的繁荣和发展作出了历史性的伟大贡献。

因此,当面对人工智能这种高度复杂系统研究的时候,人们自然会遵照“机械还原方法论”的指导原则,把复杂的人工智能系统进行分解。这既是必要的,也是必然的。否则,人工智能的研究就会停留在笼统的肤浅水平而难以深入。

问题是应当怎样分解?

根据20世纪中叶人们对于系统的理解,人们认为系统能力是由系统结构决定的(称为“结构决定论”),因此,只要模拟了系统的结构就可以模拟系统的能力。当时的科学技术研究已经证实:人类的高级认知功能(智能) 主要定位在人类的大脑新皮层。这样,模拟人类大脑新皮层结构的研究,就成为人工智能研究最早选择的途径(虽然当时还没有创造“人工智能”这个术语)。这就是1943年发端的以神经元数理逻辑模型aW. C. McCulloch,W.Pitts,“A Logic Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity”,Bulletin of Mathematical Biophysics,Vol.5,No.4,1943,pp.115—133.为基础的人工神经网络(Artificial Neural Network,缩写为ANN)bF. Rosenblatt,“The Perception:A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain”,Psychical Review,Vol.65,No.6,1958,pp.386—408.的研究。

到了20世纪50年代中期,人工神经网络的研究遭遇到技术实现的困难(所要模拟的大脑皮层神经网络规模太大,结构太复杂;而如果降低人工神经网络的复杂度,它所能实现的智能水平就会大大降低),一些思想敏锐的人便开始寻找新的出路。

按照当时的认识,学术界认为:功能是决定系统能力的主导因素,只要模拟了系统的功能就可以模拟系统的能力(称为“功能主导论”)。那时,计算机已经显示出相当强大的功能,于是,利用计算机来模拟人脑功能的研究就成为当时人工智能(Artificial Intelligence,缩写为AI) 研究的必然选择。这就是1956年达特茅斯研讨会之后兴起的物理符号系统(后来退化为专家系统)cJ. McCarthy,et al,“Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”,Technical Report,Hanover:Dartmouth College,1955.研究。

及至专家系统的研究在20世纪80年代遭遇到“知识瓶颈”的困扰(任何专家系统都需要求解问题的知识的支持;但是求解任何问题所需知识的边界都难以明确,而且不同的专家有着不同的理解;此外,知识的自动获取也非常困难),这种情形,迫使人们又不得不转而探求新的研究途径。

既然大脑结构的模拟太复杂,大脑功能的模拟又面临难以逾越的知识瓶颈,那么,人工智能研究的新途径在哪里?一些人认识到:系统的行为是系统能力的表现,只要模拟了系统的行为,就模拟了系统的能力(称为“行为表现论”),于是,模拟智能系统行为的感知动作系统(Sensor Motor System,缩写为SMS) 研究便顺理成章地成为20世纪90年代人工智能的技术潮流,它的技术标志是“六脚虫机器人”dR. A. Brooks,“Intelligence without Representation”,Artificial Intelligence,Vol.47,No.91,1991,pp.139—159.。

于是,在以“分而治之”为基本特征的“机械还原方法论”的无形指引下,基于结构主义的人工神经网络研究、基于功能主义的物理符号系统/专家系统研究、基于行为主义的感知动作系统研究,就成为人工智能研究的三大途径,形成了三大学派。

以上的历史事实表明,从宏观战略的视野来看,人工智能研究途径的选择时刻都没有离开方法论的引导:分而治之的机械还原方法论,包括结构决定论、功能主导论、行为表现论,这些方法论的思想观念贯穿了人工智能发展历程的始终。当然,那些研究人工智能系统的具体硬件设计和算法编程的工作者们,可能感觉不到这些方法论的存在和影响,但是方法论这只“无形的手”却在更高的层次上千真万确地制约着人工智能的走向。因此,关心人工智能战略方向、整体发展和理论创新的研究者们,对于方法论的问题不能不高度重视,否则就可能走错道路,迷失方向,贻误大局。

三、当代人工智能面临的主要挑战:方法论的转变

当前人工智能面临的主要问题是什么?

如果冷静考察人工智能发展的全局,就可以清楚地看到,技术上虽然呈现出百花竞艳的繁荣景象,如战胜国际象棋世界冠军的专家系统“深蓝”(Deeper Blue)、击败全美问题抢答竞赛冠军的专家系统“沃森”(Watson) 和横扫60多位围棋世界顶级棋手的人工智能围棋系统“阿尔法狗”(AlphaGo)。然而,当今人工智能发展的最大问题却是:由于“机械还原方法论”把人工智能研究领域分割为结构主义的人工神经网络、功能主义的专家系统、行为主义的感知动作系统三个相互割裂的领域碎片,至今未能形成统一的人工智能理论。而没有统一的理论,就表明人工智能的理论研究还没有达到真正成熟的程度。事实上,如今的人工智能研究正处在理论攻坚的阶段。

一方面,人工智能研究确实涌现了若干异常耀眼的局部成果;另一方面,它在总体上却又还未成熟。由于“一俊遮百丑”的效应,局外人看到了一些耀眼的局部成果,就以为整个人工智能研究都已经非常成熟非常强大了。这是误判。

有鉴于此,许多人工智能研究者都在致力于寻求人工智能理论的统一之路。其中最有代表性的工作是:两位人工智能研究后起之秀拉塞尔与诺维克(Russell and Norvig) 在1995年出版了一部长篇巨著《人工智能:一种现代方法》( Arti fi cial Intelligence:A Modern Approach)aS. J. Russell,P. Norvig,Artificial Intelligence:A Modern Approach,New York:Pearson Education,Inc.,1995.,目的就是要提出一种“现代方法”,建立人工智能的统一理论。

另一位著名代表是人工智能领域权威学者尼尔森(Nilsson),他在1998年出版了他的新著《人工智能:一种新的集成方法》( Arti fi cial Intelligence:A New Synthesis)bN. J. Nilsson,Artif i cial Intelligence:A New Synthesis,New York:Morgan Kaufmann Publishers,1998.,目的也是希望提出一种新的集成方法,把分散的人工智能理论集成起来。然而,这些努力都没有取得成功。他们只是把分散的三大理论结果简单地拼接在一起,而没有找到能够实现“集成”和实现“现代化”的理论基础。

为什么人工智能研究至今没有形成统一的理论?仅从技术研究的细节方面很难看出端倪。真正的根源隐藏在深层,在于人工智能方法论存在的缺陷。“分而治之”的方法论把人工智能研究分解成为:(1)基于结构模拟的人工神经网络研究;(2)基于功能模拟的物理符号系统/专家系统研究;(3)基于行为模拟的感知动作系统研究。沿着这三种不同方向和深度推进的三种研究各自都获得了不少成果,“迷途”而不知返,不知道它们之间的共同理论基础是什么。

这是一种严重的教训:不当的方法论,掩盖了它们之间的内在联系!只有正确的方法论才能揭示它们之间的深层关联。

那么,究竟什么是人工智能的共同理论基础呢?要想获得正确的答案,还是需要找回研究人工智能的正确的方法论。为此,我们先来考察图1所示的人类智能(人工智能的原型) 的工作过程模型。a参见钟义信:《高等人工智能原理:观念·方法·模型·理论》,北京:科学出版社2014年版,第164页。

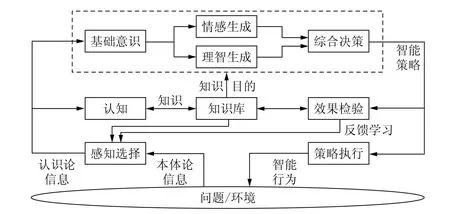

图1 人类智能(人工智能原型) 的模型

图1所示的人类智能的工作过程模型表明,这确实是一个复杂系统,包含了环境客体、认识主体以及认识主体与环境客体之间的相互作用过程。后者包括环境客体产生本体论信息作用于认识主体,认识主体则通过感知选择、认知、基础意识、情感、理智、综合决策、策略执行这些复杂过程而产生反作用于环境客体的智能行为。这个“认识主体与环境客体之间相互作用”的过程虽然看上去相当复杂,但却都是合理的,而且是可以理解的过程。

简要地说,这个“认识主体与环境客体之间相互作用”是这样展开的:生活在一定环境中的认识主体(图1中椭圆以外的全部) 首先会从环境中受到某种客体(或问题) 所产生的“本体论信息(也称客体信息)”的刺激作用,从而感受到这个本体论信息的存在,如果这个本体论信息与认识主体的目的不相关,就不予理睬;如果相关(正相关或负相关),就必须关注(这就是“注意和选择”的功能),就要通过感知过程生成主体的“认识论信息”(也称感知信息),进而通过认知过程生成关于这个问题的“知识”,然后在知识的支持和目的的引导下,把认识论信息转换成为与事物打交道所需要的“智能策略”,通过策略执行单元把智能策略转换成为智能行为,反作用于环境中的事物,完成主体与客体相互作用的第一个回合。

由于所获得的信息不一定充分、所生成的知识不一定完备,总之由于种种的不理想性,主体与客体相互作用第一回合所生成的策略不一定具有足够的智能水平,因此主体反作用的结果会存在误差。为了减小这个误差,主体需要把这个误差作为新的信息反馈到自己的输入端,展开新的回合:通过学习来补充知识和优化策略,使由此生成的智能行为能够更好地达到目的。这就是“反馈、学习、优化”的过程。这种过程可能需要多个回合,才能满意地达到目的。a参见钟义信:《高等人工智能原理:观念·方法·模型·理论》,第165—168页。

模型表明,“智能”是“本体论信息(客体信息)—认识论信息(感知信息)—知识—智能策略—智能行为”这样一系列的转换过程的产物。为简明起见,这个过程也可简记为“信息—知识—智能”转换。这是“智能生成过程”的共性机制,既是人工智能也是人类智能的生成机制。至于这个“机制”应当用什么样的“结构”和哪些“功能”来实现,以及这个生成机制的实现会产生什么样的外部“行为”,这取决于具体问题的性质。因此,只有“智能的生成机制”才是智能系统最本质的全局性决定性因素,而系统的结构、功能和行为都必须服务于和服从于实现“机制”的需要。

正如模拟鸟类飞翔能力来制造飞机那样,人们并不刻意模拟鸟类的具体结构、功能和行为,而是模拟支持鸟类飞行的那个抽象的“空气动力学原理”。同样,为了模拟人类的智能,人们也不应当拘泥于模拟人类智能系统的具体结构、功能和行为,而应当模拟支撑人类智能系统的那个抽象的“信息转换原理”。抽象的原理才体现系统的本质!

透过“智能生成机制”的分析可以明白,“智能”的生成,是由本体论信息生成认识论信息、由认识论信息生成知识、由知识生成智能策略、由智能策略生成智能行为这样一个生生不息的“生态系统”生长演化过程来实现的。

于是,我们就把“着眼于信息系统的生态(而不是静态)本质,而且通过研究信息系统各个部分的相互关系,以及信息系统与其环境之间的相互关系来实现系统整体良性生长”这样一种抽象的指导思想称为“信息生态方法论”。可见,“机械还原方法论”把系统分割成一组相互孤立的碎片,分别研究各个碎片内部的规律;“信息生态方法论”在此基础上研究各个碎片之间的相互关系,把它们恢复成为有机的整体,并研究整体与环境之间的相互关系,从而揭示系统的全局规律。

适于经典物质科学与适于信息科学的这两种科学观与方法论的关系如表1所列。

表1 经典物质科学与信息科学的科学观和方法论的对比

问题在于,“机械还原方法论”已经运用得相当普遍和充分,现在已经到了“信息生态方法论”不能不登场亮相的时候。否则,信息科学(含人工智能) 的研究就会停留在“只有碎片,没有全局”的地步,从而严重延缓信息科学和人工智能科学的发 展。

以上分析清晰地表明:极有必要对现有人工智能普遍遵循的科学研究方法论做出巨大的改变:由适用于经典物质科学的“机械还原方法论”转变为适用于信息与智能科学的“信息生态方法论”!

这种科学研究方法论的转变,是科学研究对象本身转变的要求,它既是对现行人工智能研究提出的巨大挑战,更是为信息科学和人工智能统一理论研究提供的巨大机会,为信息科学和人工智能未来的长远发展开辟的光明道路。

四、遵循“信息生态方法论”的人工智能研究:机制主义人工智能理论的创建

图1的智能模型和以上的论述都表明:作为认识主体的人类(生物或智能机器) 无时无刻都在接受的,是环境事物呈现的“本体论信息(客体信息)”的作用;而人类需要自主产生的,则是反作用于环境的“智能行为”。这是人类在“主体客体相互作用”过程中求得生存与发展的需要,是人类与环境之间实现和谐相处的需要。反之,如果人类产生的用以与环境交互的策略和行为不够智能,那么,人类的生存发展就会存在风险,人类与环境的相处也会存在危 机。

那么,人类怎样才能针对所接受到的“本体论信息(客体信息)”产生用以与环境交互的“智能策略和智能行为”呢?

这个奥妙不是别的,正是前面图1模型所显示的“由环境客体生成的本体论信息生成认识主体的认识论信息,由认识论信息生成知识,由知识生成智能策略和智能行为的生长演化过程”,简记为“信息—知识—智能”转换过程。

如前所说,这种“信息—知识—智能”的转换过程,就是认识主体(人类、生物以及智能机器) 生成智能的共性机制,也是认识主体生成智能的基本范式,自然也就成为人工智能(人工神经网络、专家系统、感知动作系统) 的统一理论。

这就是说,尽管认识主体面对的问题会是各种各样、各不相同的,与这些问题所对应的信息、知识、智能的具体内容也肯定会是千姿百态、多姿多彩的,但是“信息—知识—智能”转换过程这个共性机制和基本范式却是万变不离其宗的客观规律。只要执行这个共性机制和基本范式,就可以生成解决问题所需要的智能策略和智能行为。因此,“信息—知识—智能”转换是一种普遍的定律,也可以更规范地称为“信息转换与智能创生定律”。a关于这些问题的详细研究情况,参见钟义信:《高等人工智能原理:观念·方法·模型·理论》,第164—264 页;Y.X.Zhong,“Structuralism?Functionalism?Behaviorism?Or Mechanism?Looking for a Better Approach to AI”,International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics,Vol.1,No.3,2008,pp.325—336;Y.X.Zhong,“A Cognitive Approach to Intelligence”,International Journal on Cognitive Informatics and Natural Intelligence,Vol.2,No.1,2008,pp.1—16;Y. X. Zhong,“Advanced Intelligence:Definition,Approach and Progress”,International Journal of Advanced Intelligence,Vol.2,No.1,2010,pp.15—24.

当然,“信息转换与智能创生定律(也就是智能的生成机制:本体论信息—认识论信息—知识—智能策略—智能行为的转换)”并不是一个玄虚的“理论”,而是可以在人类的思维系统和智能机器的技术系统中具体实现的真实过程。自然,现有人工智能的概念、理论和原理还不足以实现这个新的定律和机制,它需要相关的新概念、新理论、新原理的支持。

(一) 新概念

新的概念有很多,主要包括本体论信息(客体信息)、认识论信息(感知信息)、知识、智能策略和智能行为,等等。

其中,本体论信息和认识论信息与申农(Shannon) 信息论的信息概念既有联系又有重大区别。这里的本体论信息是外部事物呈现的运动状态及其变化方式,所以又称为客体信息;认识论信息是认识主体从本体论信息感知的信息,所以也称为感知信息或全信息,它是语法信息(形式)、语义信息(内容)、语用信息(效用) 的三位一体,而且可以用语义信息作为它们的唯一合法代表aY.X.Zhong,“A Theory of Semantic Information”,Journal of China Communications,Vol.14,No.1,2017,pp.1—17.;申农信息则只是统计型的语法信息。这也是为什么语义信息论可以,而申农信息论却不能全面有效地支持人工智能理论的根本原 因。

其次,知识是由大量同类认识论信息样本提炼出来的共同本质。智能策略是在主体目的引导下由认识论信息和知识演绎出来的问题求解指南,智能行为则是智能策略在行为空间的映射。b参见钟义信:《信息科学原理》,北京:北京邮电大学出版社2013年版,第57—388页。

(二) 新理论

新理论包括全信息理论、知识生态学理论、智能机制模拟理论。其中的全信息理论是语法信息、语义信息、语用信息的三位一体综合理论。知识生态学理论包括知识的外部生态学理论和知识的内部生态学理论。智能机制模拟理论就是实施“信息—知识—智能”转换的理论。c参见钟义信:《机器知行学原理》,北京:科学出版社2007年版,第241—251页。

(三) 新原理

新的转换原理包括由本体论信息到认识论信息的转换,由认识论信息到知识的转换,以及在主体目标引导下、在知识的支持下由认识论信息到智能策略的转换,以及由智能策略到智能行为的转换。d参见钟义信:《信息转换原理:信息、知识、智能一体化理论》,载《科学通报》2013年第14期。

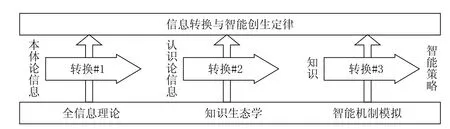

以上这些新的概念、新的理论、新的转换原理之间构成了一个和谐的理论体系,如图2所示。e参 见 Y. X. Zhong,“Information Conversion and Intelligence Creation:The Law That Governs The Information Discipline”,International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence,No.3,2015,pp.25—41。

图2 智能生成基本机制和普适范式

图2表明,全信息理论、知识生态学、智能机制模拟是所需要的三大基本理论;它们形成的几个新概念包括本体论信息、认识论信息、知识、智能策略;通过三大转换原理(转换1、转换2、转换3) 可以完成本体论信息到认识论信息、认识论信息到知识、知识到智能策略的转换,从而构成了“信息转换与智能创生定律”。

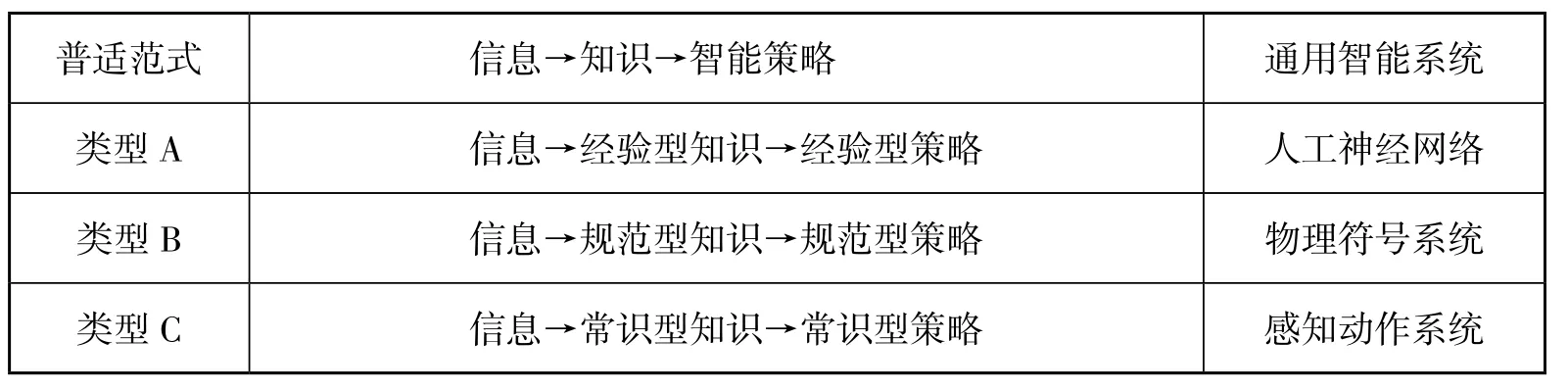

为了更直观地说明“信息转换与智能创生定律”(即“机制主义人工智能理论”) 就是人工智能的统一理论,可以把上述的相关结果简要地表现为表2。

表2 机制主义的人工智能理论(统一理论)

表2第一行的意思是:智能生成的普适范式是“信息转换与智能创生定律”,它所产生的结果将是通用的智能系统(表2的第1行),也是人工智能的统一理论。

不过,当面对同样问题(同样的信息) 的时候,根据所利用知识类型的不同,普适范式可以具体化为A、B、C三种特殊类型的范式。

类型A:利用经验型知识,得到经验型策略,成为人工神经网络的范式(第2行);

类型B:利用规范型知识,得到规范型策略,成为物理符号系统的范式(第3行);

类型C:利用常识型知识,得到常识型策略,成为感知动作系统的范式(第4行)。

由此可见,基于结构模拟的人工神经网络乃是通用智能系统的A型,基于功能模拟的物理符号系统乃是通用智能系统的B型,基于行为模拟的感知动作系统乃是通用智能系统的C型。显然,以“信息—知识—智能”转换(信息转换与智能创生) 为标志的机制主义人工智能理论,确实就是人工智能的统一理论。

不仅如此,由知识的内生态链可知,欠成熟的经验型知识可以生长成为成熟的规范型知识,并可进一步生长成为过成熟的常识型知识。这就表明:人工神经网络(普适范式的类型A) 可以生长成为专家系统(普适范式的类型B) 并进一步生长成为感知动作系统(普适范式的类型C)。这就是“和谐统一”的含义。

更进一步,基础意识、情感、理智的生长机制也是“信息转换与智能创生定律”,只是所利用的知识各有不同。我们把基础意识、情感、理智三位一体的智能称为“高等智能”。可见,以“信息—知识—智能转换”为表征的“信息转换与智能创生定律”确实是生成智能的普适范式和普遍定律。

顺便指出,本文图1的模型不仅表现了人类智能生成的通用机理,因而也表现了以人类为原型的人工智能生成的通用机理。而且,经过相应的简化,图1的模型也可以表现各种生物(从高等动物到细菌病毒) 的“智能”的生成机理。这是因为,各种生物都具有一定的目的(人类的目的是“求生存,谋发展”;生物的目的比较简单,主要是“求生存”),也都具有一定的知识(人类具有强大的本能知识、海量的常识知识、丰富的经验知识和大量的规范知识,等等;生物具有的知识比较简单,主要是一些生物的本能知识和某些常识知识与较少的经验知识)。这样,各种生物也可以在它们的目的驱使下利用自己的知识在各种环境中生成求生存所需要的“智能”策略(当然,它们的智能策略不能与人类的智能策略同日而语)。

这就再一次表明,“信息转换与智能创生定律”及其各种简化形式便成为整个生物界的一个普适定律。

颇为有趣的是:人工智能围棋系统“阿尔法狗”(AlphaGo) 的成功,却从实战的角度证实了“机制主义人工智能理论”的正确性。因为“阿尔法狗”既不是纯粹的功能主义的专家系统,也不是纯粹的结构主义的人工神经网络,而是功能主义人工智能方法与结构主义人工智能方法的结合——功能主义的博弈搜索算法与结构主义的深度学习方法的结合。正是由于这二者的结合(部分地体现了“机制主义人工智能理论”的精神),产生了比单纯的功能主义人工智能或单纯的结构主义人工智能博弈系统强大得多的围棋博弈能力。不难做出预言:如果完全依照“机制主义人工智能理论”的方法来实现“阿尔法狗”,那么,它就可以不再需要通过人类棋手来实现走棋,而是能够“像人类棋手”那样自行走棋,更像“智能围棋机器人”。

五、结语

我们呼吁,在人工智能开始受到广泛关注的今天,人工智能研究者不仅应当关注时下已经出现的那些炙手可热的人工智能技术课题,更加应当关注人工智能的基础理论研究。虽然每项人工智能技术都包含着相应的理论,但是,那些理论通常都是局部性的而不是全局理论。然而,全局的功能远远大于局部功能之和,对于当今人工智能的发展而言,更重要的是它的全局的(通用的) 统一基础理论。这是人工智能理论的源头创新。为此,就需要高度关注科学研究中那只“无形的手”——科学研究的方法论,科学方法论的创新才是整个人工智能科学技术创新的源头和龙头。

我们发现,支持信息科学与人工智能源头创新的科学方法论是“信息生态方法论”,因而尝试运用“信息生态方法论”建立了“机制主义的人工智能理论”,总结了“信息转换与智能创生定律”,不但完成了结构主义人工智能理论、功能主义人工智能理论和行为主义人工智能理论的统一,而且可以进一步形成意识—情感—理智三位一体的人工智能的统一理论。这是新的先进的人工智能科学研究方法论所取得的第一批成果。

我们认为,当代科学处于物质科学主导向信息科学主导转变的时代,这既是机械唯物论科学观向辩证唯物论科学观转变的时代,也是机械还原方法论向信息生态方法论转变的时代。具有辩证思维传统的我国学术界,应当以高度的民族自信去总结和运用先进的科学观和方法论,去实施人工智能的源头创新,为世界人工智能的发展作出中华学人应有的贡献,为中华民族复兴的“中国梦”作出应有的贡献。

B80

A

2095-0047(2017)05-0133-12

钟义信,北京邮电大学计算机学院教授。

(责任编辑:肖志 珂)