乳源:教育现代化视域下学校提升的路径选择

李少杰+龙建刚

提起乳源你会想到什么?是壮丽奇绝的大峡谷?是碧波万里的南水湖?还是大山深处能歌善舞的瑶族人民?但无论何种想象,乳源的形象都与大山紧密相连。绵长的青山绿水养育了这一方百姓,却也成为横亘在乳源现代化发展道路上的屏障。山的那边,水的那边,乳源总是显得那么低调内敛。当我省吹响教育现代化的号角时,乳源人意识到,瑶乡教育迎来了历史性机遇,乳源人不愿再从大山这边看山外沧海桑田。将“科教兴县”放到全县经济社会发展的战略地位,将教育纳入乳源现代化建设的整体规划,把教育优质均衡发展纳入县委、县政府中心工作,乳源立足实际,注重对学校内涵发展路径选择的引领,创新发展,为瑶乡教育现代化给出了不一样的注解。

选择一:以自我的清晰定位为突破困境的切入点

乳源是我省三个少数民族自治县和第一、第二轮扶贫开发重点县之一,集革命老区、石灰岩山区、少数民族地区、生态发展区于一体。无论是历史原因还是自然环境,都使得乳源形成经济总量和人口总量较少的现状,这也决定了乳源较小的教育体量。如何在小体量上出精品,是乳源教育推进现代化的现实考量。记者在实地采访过程中发现,乳源人谈及教育时提及最多的一个词便是“均衡”。然而,乳源农业人口占总人口近七成,在这里,教育均衡最直接的体现便是:让大量的农村人口以及居住于城乡结合部的新城市人在教育现代化的进程中受益。

侯公渡中学位于乳源县城东南部,距离县城3公里,在校学生主要来自附近6个行政村,是乳源唯一的城乡结合部中学。学校有过辉煌的办学历史,曾经是乳源教育的一面旗帜。但近20年来,受诸多因素的制约和影响,学校教育教学质量呈现波浪式发展,近几年来更是陷入了低谷,成为乳源义务教育的一所薄弱学校。当一切不能更糟糕的时候,往往意味着全新的开始,一场自我突围的改革开始在侯公渡中学酝酿。

1.办老百姓家门口的优质学校

当丢掉包袱、开始新的征程前,侯公渡中学首先思考的是自身的定位。好的教育者并不一定总是手握最优秀的教育资源,就像好的赛车手并不一定总是坐在超级跑车里。但是他们却可以迅速认清自己的处境,用最有效的办法整合资源,实现效果最大化。侯公渡中学很清楚,自身所面临的困境和现有的资源,不允许脱离自身实际去追求看上去很美的目标。2015年10月,侯公渡中学开展了一场“侯中发展我有话说”的集体大讨论。这场活动把“侯中”人紧紧凝聚在一起,分析问题、总结经验,以“人人参与”“开口就是贡献”为导向,解决学校办学该往何处去的问题。通过集思广益,最终确定了“十三五”期间学校发展目标:全力办好侯公渡老百姓家门口的优质学校。随即,学校总结出制约发展的“十大”问题,以“就事论道”的办法,把解决问题的主动权还给全校师生,让每一位“侯中”人参与到学校的管理中來,制定出一套行之有效的“精细化”管理制度和办法,并持之以恒,常抓不懈。

2.让水动起来

薄弱学校提升教育教学质量不可能“一口吃成一个胖子”,选择一条符合自身实际的发展路径,可以加快教育优质发展的推进速度。“如何让不流动的水动起来,就要用一根木棒不停地在这潭水中搅拌,而‘主动融入珠三角就是这根木棒。”侯公渡中学校长欧永辉如是说。思路决定出路,面对教师平均年龄达45岁,教育教学观念相对滞后的实际情况,学校主动作为,把“主动融入珠三角、用先进的教育教学理念武装自己”作为解决学校优质发展的一个重要突破口。2016年11月,在落实省委、省政府及东莞、韶关两市对口帮扶工作部署的大背景下,学校与东莞常平中学初中部签订了帮扶协议,广泛开展各种形式的教研活动和师生交流活动。

3.不看起步看进步

侯公渡中学的学生大多来自农村家庭,又有相当比例的学生属于留守孩子,家庭教育的缺失导致学生的生活和学习缺乏稳定而有效的引导和监管。对于这些农村家庭的孩子来说,成长为人格健全、三观端正、意志品质优秀的人是更切实的教育目标。学校基于这一实际,认识到教育核心价值是培养出具有健全人格、全面发展的人。侯公渡中学把握住了这个办学的关键,在学生的“积极态度和良好习惯”培育上下功夫,推动学生从他律到自律的良好转变。用有限的学校教育培养一种健康的生活态度,让学生受益终生。学校基于“问题就是课题”的原则,针对性地成立工作小组,从诸如叠好被子、不乱丢垃圾、养成晨读习惯这些最细微的生活和学习习惯入手,研究有效的解决方案,制定了从新生入学到毕业离校一系列的教育活动方案。

对自我的清晰定位决定了侯公渡中学的路径选择,正视困难让“侯中”人更加脚踏实地摸索出一条符合自身发展需要的改革路径。学校教学质量逐年提升,由过去全市的末位到现在的跻身中上游,侯公渡中学由此走向优质发展的道路。

选择二:以办学理念体系的重构为办学质量提升的导向图

教育现代化不是教育的各自为战、四面出击,而是在统一高效的理念架构下有的放矢。这就要求学校的发展不能是头痛医头、脚痛医脚的短期行为,而需要在学校在办学理念体系的建构上能与时俱进,以先进、科学又契合学校实际的办学理念体系来引领、指导、规范学校的办学行为。近些年,乳源通过建立健全行政驱动、学术引领、学校主动发展“三位一体”的工作方式,因地制宜大力推进校园文化建设,推动学校办学理念的整体建构。用体系驱动学校发展,以理念提升学校内涵,效果明显。

位于乳源县乳城镇中心的乳源县第一小学是一所百年老校,其前身是创办于1907年的云门书院,是乳源县办学历史最悠久的一所小学。2013年学校迁入新校区,在逐步完善办学条件的同时,乳源县第一小学开始提炼校园文化,构建办学体系。学校邀请专家实地考察、调查论证,最终确立了“至坚至美”为核心的“坚美教育”办学理念。迁址数年来,随着“坚美教育”在教学、管理、科研等方面的逐步完善,已经形成了一整套独具特色的办学理念。

“坚美教育”的基本架构由坚美环境、悦美课堂、坚美课程、坚美德育四部分组成。这四个基本组成部分有机联系,将包括校园环境、教学管理、教育科研、师资建设、课程设置、德育工作等方面,以“至坚至美”的核心理念整合推进。endprint

1.书香校园

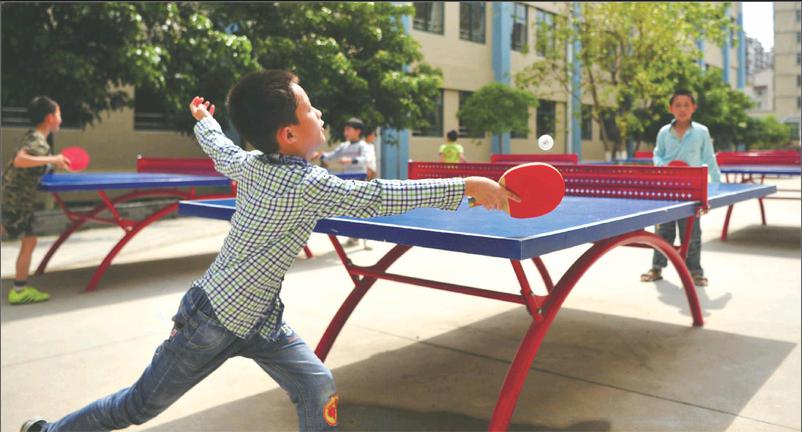

“书香校园”是乳源县第一小学在推进“坚美教育”过程中一个重要的校园文化建设平台。依托这一平台的书香节至今已举办12届,开展包括美文诵读比赛、专题讲座等众多活动。书香节上的“好书共享活动”独具特色,活动以班级为单位摆摊设点,全校各班同学持“兑阅券”到本年级各班所设的摊点前任意换书,一张“兑阅券”换一本自己喜欢的书。通过这项活动,既让学生感受到读书的乐趣,又让他们体会到分享的意义,同时又加强了资源的共享率。此外,学校还通过包括乒乓球特色的阳光体育大课间、体育节、艺术节、科普知识进校园等诸多活动的开展,实现对学生德育、美育的素质提升,落实“坚美教育”理念。

2.以研促教

“坚美教育”体系依托科研力量,坚持以研促教,向科研要成效。乳源县第一小学的教师成长和队伍建设是学校科研进步的强大动力,学校也将更多自主权下放给年级组及教师,形成了学校教师人人参与的局面,因而学校教师队伍素质的整体提升十分显著。在2016年“一师一课”活动评选中,学校有10个课例获得市级优课,有3个课例获得省级、部级优课。课题研究也成果斐然,目前正在实施的县级以上课题共有17个。

选择三:以民族文化特色的创新传承为学校发展的推进器

瑶族作为一个具有鲜明文化特色的民族,是中华民族大花园中绚烂的一枝。在瑶族鲜明文化传统里,瑶族刺绣及瑶族歌舞是其中最为突出的艺术表现形式之一,是我国民族文化的瑰宝。遗憾的是,随着时代的发展,瑶族的许多传统文化已经濒临失传,大部分瑶族子弟甚至听不懂自己民族的民歌,不会自己民族的刺绣,不了解自己民族的历史。当下传承和弘扬瑶族文化,不仅仅是保护民族文化多样性的需要,也是促进瑶族地区经济发展的重要途径。

1.乳源中等职业技术学校与扬帆计划

乳源作为瑶族自治县,瑶族人口比例大,瑶族文化浓郁,是我省3个少数民族自治县之一,被誉为“世界过山瑶之乡”“中国瑶绣之都”。“乳源瑶绣”——《拜盘王》被列为广东省“非物质文化遗产”。2012年11月,乳源瑶族自治县成功申报广东省“关于瑶族文化传承与创新人才培养工程”项目,被列入我省“粤东西北地区人才发展帮扶计划”(简称“扬帆计划”)。

作为乳源县推进“扬帆计划”的主要基地,乳源中等职业技术学校承担着瑶族刺绣及瑶族歌舞人才培养的主要任务,并且在自治县的推动和支持下,潜心开展瑶族文化传承与教学,开展探索性、原创性研究,努力造就国家级和省级技艺大师及创新团队。

首先,学校挑选一批骨干教师作为民族文化传承人才来培养。学校聘请大学教授、民族技艺类的专家、瑶族文化传承人,到人才培养基地开展讲座和技能培训。同时,骨干教师分批进入民族院校民族技艺专业学习深造。

其次,学校着力培养瑶族文化技能型人才。学校聘请瑶族文化传承人作为兼职教师,让瑶族刺绣、瑶族歌舞进入课堂,坚持传承与弘扬民族文化“从娃娃抓起”。从2010年开始,学校在旅游服务与管理专业开设了瑶族刺绣、瑶族歌舞课程,取得了非常明显的效果。2012年学校代表广东省参加了在天津举办的全国民族地区职业院校教育教学成果展演,歌舞《盘王歌》获得现场汇报演出金奖,瑶族刺绣获得技能现场展示金奖,瑶绣作品《衣背花块》获得作品展评银奖的优异成绩。

2.乳源民族实验学校的教学创新

在县委、县政府的大力扶持下,除了作为瑶族文化传承主要基地的乳源中等职业技术学校外,乳源各中小学普遍重视瑶族传统文化的创新和传承,并形成一套各具特色且行之有效的制度和办法。

乳源民族实验学校在做了大量理论准备以及资料的甄别、筛选、整合工作的基础上,将瑶族文化传承教育的内容分为通识和兴趣特长两大类。通识类是指瑶族文化基本知识介绍,是全体师生都要了解的瑶族文化知识内容,包括瑶族历史、瑶族民俗文化基础知识、瑶族民间文学。兴趣特长类指具有一定难度技术学习或民族文化书写等,包括瑶族刺绣、瑶族歌舞、瑶语瑶文、民族传统体育。学校还制定了瑶族文化传承教育课程计划,并且编写了《瑶语(乡土教材)》《瑶族历史与民俗风情》《瑶族刺绣》《瑶族传统体育》等瑶族文化地方或校本教材。

乳源民族实验学校将国家课程与校本课程巧妙结合起来,结合相关学科开展瑶族文化教育。学校每学年在各年级语文、历史、地理、音乐、美术、体育等课程中安排若干课时的民族文化内容采用“学科+”的形式,如中各学科相对应民族文化教育内容分别为“语文+瑶族民间文学”“历史(地理)+瑶族历史与民俗文化”“音樂+瑶族民歌基本知识与欣赏”“美术+瑶族刺绣、瑶族工艺美术”“体育课+民族传统体育”。将民族文化教育融入到相关学科教学中,丰富学科教学内容,同时避免因为民族文化教育的开展对国家课程文化学习的影响。

乳源民族实验学校开设了瑶语瑶文、瑶族刺绣兴趣班,开展瑶族民歌合唱队、瑶族舞蹈队训练。同时,选择最基本、最重要的通识类瑶族文化知识开展知识讲座活动。学校的瑶族民间故事、瑶族民俗项目先后利用周末、节假日、寒暑假组织学生深入瑶族村寨采访瑶族老人,收集整理瑶族民间故事及瑶族历史民俗资料。多年来,乳源民族实验学校还多次承办瑶族文化节庆活动,通过活动的展示和表演,有效促进了瑶族文化节庆文化的教育传承。

学校每年“十月朝”期间举行瑶族文化艺术节活动,内容涵盖瑶族历史民族文化知识竞赛、瑶族刺绣作品比赛、传统工艺作品比赛、民族传统体育比赛、长鼓操比赛等。

采访手记:教育现代化的区域推进与学校注脚同生共长

区域教育的现代化,其根本指向是教育质量的提升,让人民群众享受到更多教育改革的实惠。这既离不开当地党委政府和教育行政部门的统筹协调和政策引领,也离不开各级各类学校的倾情投入和多元实践。而乳源在教育代化的区域推进与学校注脚的同生共长上,无疑为我们提供了一个典型的样本。

推进区域教育现代化必须把握宏观与微观的协调统一。在乳源的采访过程中,我们非常明显地感受到,乳源县委、县政府以及乳源教育局对教育现代化的推进更多注重的是顶层设计,包括教育优先发展意识的落地,尊师重教氛围的营造,教育投入的强化保障,教育发展方向的厘定,教师专业发展的规划,都得到足够的重视与有力的落实。而作为相对微观层面的学校,则在区域教育相对宏观的顶层设计下,凸显着个体的活力与张力,以极其灵性的理解诠释着课程、课堂、科研、师资队伍、学校文化诸要素在各自校园的与众不同。宏观注重方向引领,微观侧重个性实践,乳源教育现代化因上下协调而步履轻盈。

推进区域教育现代化必须把握共性与个性的和谐共存。教育并不是因为个性的发展而压制了共性,也不是为了共性的培养而抹杀了个性,而是在共性与个性间保持一种平衡状态,既不会因为个性的张扬而忽视了共性的遵守,也不会因为共性的遵守而排斥了个性的张扬。没有共性,教育便将缺乏凝聚力、向心力、认同感;没有了个性,教育便将变得单一、僵化、缺乏活力。乳源作为瑶族地区,对瑶族文化的学习与传承无疑是其共性之一,但各学校清晰定位自身在瑶族文化传承中的角色与担当,中职学校注重实用型人才培养,让学生学以致用;普通中学着力营造民族文化氛围,让学生耳濡目染。同样的主题,不同的解读;同样的方向,不同的路径,乳源教育现代化因和谐共存而活力充盈。

(本文图片由乳源县教育局提供)

责任编辑 黄博彦endprint