农业适度规模经营的趋势、阶段性特征与制约

——基于洞庭湖县市的调查分析

兰勇,熊彬雁

(湖南农业大学 商学院,湖南 长沙 410128)

农业适度规模经营的趋势、阶段性特征与制约

——基于洞庭湖县市的调查分析

兰勇,熊彬雁

(湖南农业大学 商学院,湖南 长沙 410128)

推行农业适度规模经营是提升农业经营效益的关键,也是确保粮食安全的重要举措。基于洞庭湖周边4个县(市)的实地研究表明:在政府实行农地流转、加大补贴力度等方式的鼓励下,新型经营主体迅速增加,队伍年轻化趋势明显,职业素质不断提高,收入大幅度提升;务工收入与家庭承载力成为规模决策的主要参考变量,适度规模区间在反复实践中具有自然形成的趋势,家庭农场在适度规模经营中展现出明显优势;适度规模经营面临的瓶颈性制约主要为基础设施不完善,机械化水平不高,土地经营权不稳定,环境和食品安全标准界定不明晰。据此,从助推职业农民成长、创新社会化服务、推进土地制度改革和建立农产品质量安全监管机制等四个方面提出政策建议。

农业;适度规模;洞庭湖

1978年农村改革推行的家庭联产承包责任制使中国广大农民获得了经营自主权,从而极大地调动了农民的积极性,解放和发展了农村生产力。但随着城市化、工业化的发展,农业小规模分散经营呈现出众多缺陷:小规模分散的生产阻碍了农业生产率和商品化率的提高,分散经营下农地细碎化造成生产要素匹配成本居高不下,非集约化、规模化的组织生产方式致使农户化解自然风险和市场风险的能力低下,缺乏专业生产标准的农产品难以与市场接轨[1]。纯农户务农的收益跟不上社会人均收入水平的提高,农民开始通过兼职提高收入甚至“弃地转工”。伴随农业劳动力份额的下降和国内外市场对农产品质、量要求的兼重,小规模分散经营已无法适应于我国农业现代化的要求。为了实现各生产要素的最优组合和有效运行[2-3],提升农业经济效益,应积极引导农业从小规模分散经营过渡向适度规模经营,引导农民从兼业化向职业化发展[4-6]。因此,中央连续多个1号文件鼓励各级政府积极培育新型农业经营主体,推进适度规模经营,全国各地都根据当地实际开展了广泛的实践探索,取得了实质性发展。

正是在全国大力推进农业适度规模经营的大背景下,湖南也在积极开展实践探索,适时推出了“重点扶持100个农业产业化龙头企业、1000个农机专业合作社、10 000个家庭农场,解决谁来种田、怎么种田问题”的“百企千社万户”工程。为深度考察湖南农业适度规模经营的阶段性特征和瓶颈性制约,课题组在湖南省农委和经管处的支持下,对洞庭湖及周边的4个县(市)进行了实地调查,在此基础上对当前湖南省农业适度规模经营的现状和问题进行了深入剖析,并针对下一步如何推进提出政策建议。

一、适度规模经营下的新型经营主体

培育新型经营主体是推进农业适度规模经营的基础和关键。近年来,湖南省通过鼓励农用土地流转、加大补贴力度、构建培训体系等方式,培育了一批家庭农场、种养大户、合作社等新型经营主体。

(一)新型经营主体数量迅速增加

在政府引导和市场力量的双重作用下,湖南省家庭农场、专业大户和合作社得到快速发展。如在益阳市,近5年新增家庭农场2642家,新增农民专业合作社1682家,粮食适度规模经营面积达到6.8万公顷;在宁乡县,截止2015年5月,全县种粮合作社达到68家,2公顷以上规模种粮大户3580户,66.67公顷以上19户,耕种面积达1.88万公顷。除了经营规模的扩大之外,新型经营主体的另一个突出特点是职业化程度不断提高。在益阳市资阳区接受访谈的54个种粮大户或家庭农场主中,在开展规模经营之前,有42人兼职务农,仅有12人专职务农,专职务农比例为22%;而在开展规模经营之后,有42人专职务农,仅有12人兼职务农,专职务农比例提升到78%。

(二)新型经营主体年轻化趋势明显

根据联合国国际劳工组织的划分,45岁及以上的劳动人口划为老年劳动力人口,当老年劳动力人口比重在15.0%以上则可认为劳动力年龄结构处于老年型[7]。当前我国农村务农劳动力平均年龄在50岁左右,其中41~50岁的占23.1%,51岁以上为32.5%。可见现阶段我国农业劳动力老龄化问题严重。但调研发现,湖南省新型农业经营主体年轻化趋势明显。从216个新型农业经营主体的调研结果来看,平均年龄44岁,其中31~50岁的青壮年占比68.5%;51岁以上的老年农户占25.9%。可见目前青壮年农民已成为推动农业规模化、产业化、现代化的主要力量。主要原因是,在政策和市场的双重驱动下,农村的吸引力逐渐增强,越来越多的城市农民工和大学生选择返乡务农。

(三)新型经营主体职业素质不断提高

农业增长最重要的因素在于农民素质,发展农业生产需要提高农民的文化与科学素质[8]。调研结果显示,湖南省新型农业经营主体的职业素质正不断提升。首先,新型农业经营主体的教育程度不断提高。在被调研的216个对象中,高中(含中专)及以上学历的比率达40%,远高于湖南农民的平均受教育程度。同时,还发现有10个左右的新型经营主体接受过高等教育。其次,新型农业经营主体的科技素养不断提高。有91%的新型主体每年都会参加技术培训,且经过培训后,他们接受和应用新技术的能力显著提高。最后,新型经营主体的职业综合能力明显增强。他们的组成以四类人员为主:务农经验十分丰富的种田能手或村委干部、返乡农民工、回乡创业的大学生。跟传统农民相比,他们往往是更高程度的市场主体,不仅有文化、懂技术、会经营,还具有更多的社会责任感和现代观念。

(四)新型经营主体收入大幅度提升

推进农业适度规模经营的目的是在解决“怎么种地”的同时,解决“谁来种地”的问题,提高农民收入是重中之重。调查发现,新型农业经营主体正成为“高收入农民”,他们的收入水平远高于农村居民人均可支配收入,甚至普遍高于当地务工收入水平。根据每个县(市)的54个样本的统计结果,岳阳屈原管理区新型经营主体2015年的务农劳均净收入水平(8.28万元)最高,远高于其外出务工收入水平(4.53万元);益阳资阳区和长沙宁乡县新型经营主体的务农劳均净收入也明显高于外出务工收入;即使在收入水平最低的石门县,新型经营主体的劳均净收入(4.23万元)也与其外出务工收入水平(4.11万元)基本持平。

二、适度规模经营的实践特征日益显现

“适度规模”是一个相对动态概念。依照现实情况来看,由于地区之间农业规模化基础条件差异巨大,所以适度规模并没有统一、固定的区间。但随着农业规模化实践的推进,适度规模经营日益显现出一些值得关注的实践特征。

(一)务工收入与家庭承载力成为规模决策的主要参考变量

通过调研分析,可以发现经营主体在经营规模区间选择的决策上,往往会重点考虑两个问题:确保务农收入水平不低于外出务工水平和不超过家庭成员务农承载能力。首先,与外出务工相当的务农收入水平是吸引新型主体从事规模经营的前提。若务农收入水平低于务工,大部分农民会为追求更高收入而选择务工,只有当务农收入水平与务工相当或更高时,农民才会选择务农,才有可能专职务农。正如宁乡某农户所说:“只要种田有钱赚,大家积极性都很高,谁会外出打工?”因此,新型经营主体得以生存和发展的前提是必须拥有足够的经营规模,使得其收入水平不低于外出务工。其次,家庭成员承载能力是经营主体考虑经营规模上限时的重要参考变量。在调研中,经营主体普遍认为,一旦经营规模超出家庭成员的整体承载力,管理成本和生产成本都会急剧上升,单位面积利润会大幅度下降。

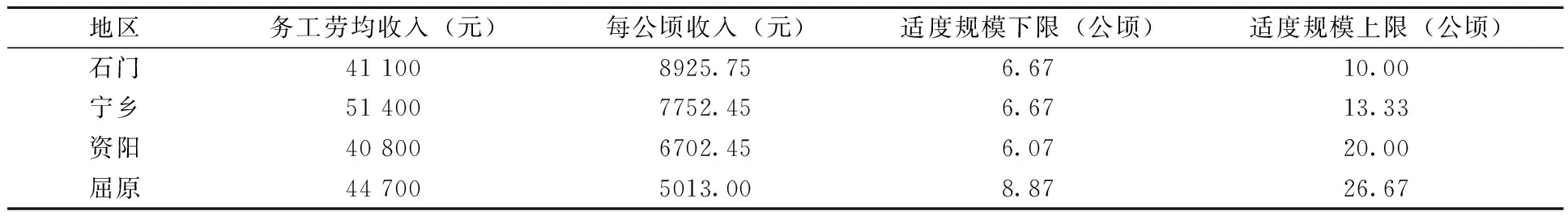

假设家庭劳动力为夫妻两人,参考当地农民外出务工收入水平和平均机械化水平数据,分别以家庭承载力和务工收入水平作为规模区间的上下限决策变量,可计算出当地经营主体(主要指家庭农场和种粮大户)适度规模经营的规模区间理论值(如表1)。计算所得区间理论值与调研中经营主体就“您认为您这个地区以夫妻两人组成的家庭为单位最合适的经营规模为多少”的调研结果基本一致。因此,以务工收入水平为依据确定经营规模下限,以家庭成员整体承载力为依据确定规模经营上限,所决定的适度规模经营区间具有内在合理性。

表1 四个县(市)新型经营主体适度规模经营区间理论值

(二)适度规模区间在反复实践中具有自然形成的趋势

农业经营需要寻找到“最佳规模”,不同生产力发展水平对应不同的农业规模经营适应区间[9]。适度规模区间是经营主体在实践中随着农业经营情况不断调整而形成的。部分经营主体在经营之初会走向截然相反的两个“极端”:一是“保守经营”,由于资金紧缺或规避风险考虑,这类农民通常从经营1.33~3.33公顷起步,随着后期资金的积累逐步扩大规模;二是“风险经营”,由于资本雄厚或风险意识较低,这类农民会直接流转大片土地进行经营。但是随着经营的发展,这两类“极小”、“极大”的经营规模将由两端分散逐渐向中间区间调整,最终形成相对均衡的、稳态的区间。

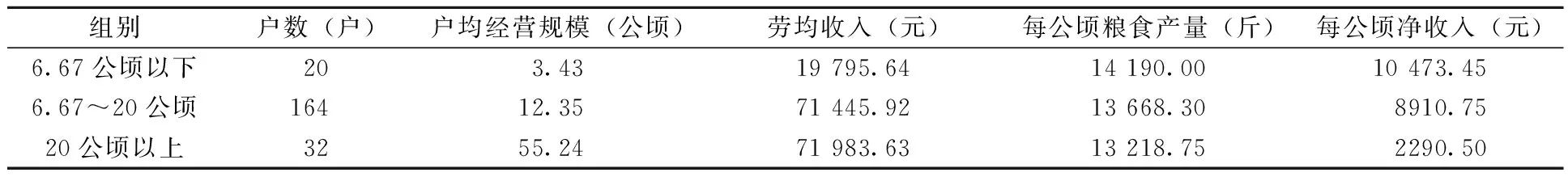

从4个县市区随机抽样的216个样本数据来看(如表2),小于6.67公顷的农户仅有20户,特征是:单位面积产量和收入最高,但劳均收入最低,甚至低于务工收入水平,这类主体偏向于扩大经营规模;20公顷以上的农户32家,特征是:单位面积产量和收入最低,劳均收入较高,但劳均收入相对6.67~20公顷区间的主体并没有因为经营规模的显著增加而获得显著提升,因此这类主体由于承担更多的成本和风险,偏向于缩小经营规模。规模介于6.67~20公顷的农户164家(占比75.93%),他们单位面积产量和收入较高,劳均收入也较高,是最合适的规模经营区间。因此,可以得出结论:经营主体在经营实践中,随着经验的积累和理性程度的提高,会将经营规模不断向经营规模的最佳区间(即区间理论值)调整,也就是说,适度规模区间在反复实践中具有自然形成趋势。

表2 四个县(市)新型经营主体经营规模及产量、收入状况

(三)家庭农场在适度规模经营中展现出明显优势

一方面,家庭农场具有明显的成本优势。对比工商资本和专业大户,家庭农场有绝对成本优势。工商资本和专业大户参与农业生产一般有两种模式:一是大规模承包耕地后分包给零散农户,赚取土地租金差价,不直接参与经营;二是承包耕地后分片区雇人进行管理,直接参与经营。第一种模式无疑抬高了土地交易成本,降低了经济效益。第二种模式因大量雇工而不得不面临委托代理问题,并将因此付出高昂的雇工成本和管理成本。如益阳的两家公司A和B 2015年分别流转313公顷和187公顷耕地种植水稻,结果都以亏损收场。家庭农场以家庭成员为主要劳动力,明显的成本优势决定了其更易获得稳定且较好的经济收益。在益阳资阳区,规模在66.67公顷以上的水稻专业大户每公顷年利润约7500~9000元,规模6.67至20公顷的水稻家庭农场每公顷年收入可达12 000~15 000元。

另一方面,家庭农场更有利于农业的可持续发展。在现有土地供给并不能满足种粮需求的背景下,过度规模经营只会挤出更多种粮主体,从而破坏农村稳定和谐[10]。调研发现某工商企业一次性流转土地300公顷,相当于100个家庭的耕地总和,这一规模集中水平与当地农民进城务工的比率和速度是极不相称的。适度规模的家庭农场才是既能根植农业农村保障农民的生产地位,又能够发挥比较优势实现家庭内部分工社会化、生产专业化的最佳经营主体[11-12]。同时,调研还发现,家庭农场比工商企业对土地和环境富有更强的责任感。由于自身缺乏务农经验,加之农业生产管理粗放,工商企业家们不惜地力和环境承载力的现象十分严重。相比之下,家庭农场植根于本土,鉴于长期的地缘和亲缘关系,往往对土地和环境更为负责。

三、适度规模经营面临的瓶颈性制约

农业适度规模经营对经济社会的发展具有重大的战略意义,其具体发展模式、实现路径等仍处于不断探索中,调研发现湖南省在推行农业适度规模经营的实践过程中也遇到一些困难和矛盾。

(一)机械化水平不高

不同地区农业适度规模区间各有不同(以水稻为参考作物)。地区适度规模经营的上限差异明显,适度规模上限取决于家庭劳动承载力,而机械化水平决定了家庭劳动承载能力。相关数据显示,目前湖南省不同地区机械化水平各有差异,常德、长沙、益阳、岳阳的水稻耕种收综合机械化水平分别为59.3%、74.6%、67.5%、65.5%。地区机械化水平与适度规模区间大小呈正相关关系。机械化水平越高,就意味着在同等规模下的农业用工量越少,农民劳动强度越低,田间操作效率越高,农业适度经营的规模就能相应扩大。无论是平原地区还是丘陵地区,都可以通过提升机械化水平来扩大适度规模区间。

(二)基础设施不完善

机械化水平主要由当地基础设施条件决定。不同地区在农田基础设施条件上存在不同程度的问题:石门有43.5%的规模户认为当地农田基础设施落后,具体反映为土地不平整、田间道路狭窄导致机械无法进入,田块分散导致无法实行机械连片操作;宁乡36.4%的规模户认为当地农田基础设施落后,一是机耕道狭窄,大型农用机械无法进入耕作,二是田间水利设施薄弱使得灌溉机械如同摆设;资阳66.7%的规模户反映农田基础设施落后,主要表现为排水灌水系统不完善;屈原管理区有9.1%的规模户反映晒谷缺乏场地、稻谷烘干机稀缺、没有仓储场地是最头疼的问题。对于当前经营农场最需要政府给予哪方面扶持这一问题,选择基础设施建设的整体占比为88.3%,可见基础设施的薄弱制约着机械化水平和生产效率的提升,成为当前推进农业适度规模经营的最突出问题。

(三)土地经营权不稳定

土地经营权的稳定关系到经营户是否具有持续经营的动力。影响土地经营权稳定的因素有三个:一是土地流转意愿偏低及外力推动流转导致的流转成本攀升;二是土地承包权的高度分散及农户土地的碎片化分布导致农业经营者要同时与大量农户谈判才能获得连片土地,交易成本和流转价格居高不下,增加了土地经营权的不稳定性;三是土地流转期限短、不规范、违约率高,调研的地区土地平均流转期限4~7年的居多,10年以上的基本没有,除宁乡外,其余3个地区的经营户认为当地土地违约风险高的比例均超过50%。土地经营权的不稳定往往导致农业经营户不愿意对土地进行长期投入,更可能采取短期生产行为或掠夺性的生产行为,既不利于农场主长期稳定经营,又不利于农户承包土地的地力保护。

(四)环境和食品安全标准界定不明晰

农业规模经营更能激发经营主体的可持续发展和农产品安全意识,但必须辅之以相应的制度设计为保障。因对农业生产者缺乏生态和食品安全的标准和监管机制,不惜地力、不顾食品安全的现象依然比较严重,主要体现在许多家庭农场没有做到标准化施肥和标准化施药。有部分经营户为了追求利益最大化,大量施用化肥农药,或采用直播方式进行播种,然后大量施用除草剂,既破坏了土壤、地下水环境,又影响产品质量。自产农产品经常进行农药残留和重金属残余等检测的有18%,偶尔进行检测的有34%,而从未进行过检测的有48%。可见,现阶段规模经营主体并没有特别关注农业生态环境、土地可持续利用和产品质量安全问题,农业部门和食品监管部门也没有出台相关政策以规范他们的行为。

四、推进适度规模经营的建议

通过对湖南粮食适度规模经营的调研,本文提出如下建议:

(一)助推职业农民成长,优化农业规模经营主体

健全的新型职业农民培训、选拔、认证体系是传统农户向新型职业农民演变的助推器。现在的规模经营户和种田能人中的确有一些具有现代经营意识和学习能力的农民,但从整体上来说传统农民群体的职业素养离现代新型职业农民的要求还有较大差距。这就要求政府做好牵头工作,把培育现代职业农民作为农业现代化发展的基础工作,将职业农民的选育工作纳入制度设计与政策机制中,集聚社会、高校、协会等各类组织资源,打造多元化、多层次、多形式的职业农民培育方案,把对农业有责任感、有热情、有能力的一批农民发展为愿意把农业作为终身职业、对社会和环境高度负责的高素质职业农民,为农业适度规模化的持续健康发展提供充足的人才支撑。

(二)创新社会化服务,强化农业规模经营支撑

只有借助覆盖全程、综合配套、便捷高效的社会化服务,才能有效注入各种现代生产要素,有效对接大市场,不断提升经营的社会化、专业化、机械化、标准化和科学化水平,实现更大范围的规模经济。一是制度和机制上强化设计,充分发挥公共服务机构、合作经济组织等的互补性优势,构建囊括物资、加工、销售等服务内容于一体的多元化、多层次、多形式的新型农业社会化服务体系。二是要在公益性服务供给上创新方式,逐步改变多头管理、重复建设、层层折扣的低效格局,不断提升农业社会化服务效率。三是要按照主体多元、形式多样、竞争充分的原则,大力培育专业的农业经营性服务组织,推进农业社会化服务层次和水准的不断提升,为农业生产经营提供低成本、便利化、全方位的服务。

(三)加强土地经营权稳定,夯实规模经营基础

长期稳定的土地经营权是农业规模化顺利推行的重要基础。要确保土地经营权长期稳定:一是要因地制宜,鼓励各地区根据其经济状况、思想状况和流转基础的不同特点,主动创新土地制度,探索符合现实条件的土地经营权稳定模式;二是政府支持,首先依靠政府在土地的标准化治理和现代农业基础设施的建设中加大投入,为家庭农场等新型经营主体的成长提供基础条件;三是以村集体为“纽带”,在土地经营权稳定问题解决得好的实践案例中,村集体都在其中发挥着核心主导作用。宁乡县鹊山村就以村委会牵头成立土地股份合作社,先整村流转土地,再向筛选好的种田能手发包土地。这种模式既优化了资源配置,又兼顾了村庄公平,还降低了违约风险,取得了很好的效果。

(四)构建生产监管体系,确保生态和食品安全

保障农产品食品安全依靠农民自身是很难实现的,农业生产过程中的任何环节都可能对农产品质量产生影响。因此,要保障农产品质量安全,监管部门就必须建立起一整套农产品质量安全监管机制(包括产中的标准施肥施药监管和产出后的食品安全检测),设置农产品市场准入门槛,倒逼生产者从源头上关注产品质量安全。有条件的地区甚至可以设立“食品可追溯体系”,农产品必须具备可追溯功能,否则不允许上市销售,以此来规范农业生产过程中的标准化操作,提高食品质量安全。

[1]曹东勃.适度规模:趋向一种稳态成长的农业模式 [J]. 中国农村观察,2013(2):29-36.

[2]田伟,肖融,谢丹.国外农场适度规模机理的经验研究[J].农业技术经济,2016(5):122-128.

[3]陈杰,苏群.土地流转、土地生产率与规模经营[J].农业技术经济,2017(1):28-36.

[4]陈锡文.构建新型农业经营体系刻不容缓[J].求是,2013(22):38-41.

[5]张红宇,王乐君,李迎宾,等.关于深化农村土地制度改革需要关注的若干问题[J].中国党政干部论坛,2014(6):13-17.

[6]李文明,罗丹,陈洁,等.农业适度规模经营:规模效益、产出水平与生产成本——基于1552个水稻种植户的调查数据[J].中国农村经济,2015(3):4-17+43.

[7]刘妮娜,孙裴佩.我国农业劳动力老龄化现状、原因及地区差异研究[J].老龄科学研究,2015(10):21-28+51.

[8][美]西奥多·W·舒尔茨.改造传统农业[M].北京:商务印书馆,1987:99.

[9][俄]А·恰亚诺夫. 农民经济组织[M].北京:中央编译出版社,1996:21.

[10]何秀荣.关于我国农业规模经营的思考[J].农业经济问题,2016(9):4-15.

[11]曾福生.中国现代农业经营模式及其创新的探讨[J].农业经济问题,2011(10):4-10+110.

[12]罗必良.家庭经营仍是新型农业经营体系基础[J].中国合作经济,2017(1):5.

(编辑:程俐萍)

InvestigationonagriculturalmoderatescalemanagementofDongtingLakeCounty

LanYong,XiongBinyan

(SchoolofBusiness,HunanAgriculturalUniversity,Changsha410128,China)

The implementation of moderate scale agriculture is the key to improving the efficiency of agricultural management and an important measure to ensure food security. Based on the field study of four counties around Dongting Lake, it shows that under the encouragement of the government's policy of rural land circulation and subsidy intensification, the new type of agricultural business entities is increasing rapidly with more young people and improved professional quality and income; labor income and household bearing capacity become the main reference variable of scale decision; moderate scale has a natural trend in repeated practice;family farms have obvious advantages in moderate scale operation. The bottlenecks are imperfect infrastructure, low level of mechanization, unstable land management rights, and unclear environmental and food safety standards. Thus it propose boosting professional farmers' growth, innovating social service, promoting land system reform and establishing quality and safety supervision mechanism of agricultural products.

Agriculture;Moderate scale;Dongting Lake

F320

A

1671-816X(2017)11-0001-06

2017-06-20

兰勇(1977-),男(汉),湖南湘阴人,教授,博士,主要从事农业产业组织方面的研究。

国家社科基金项目 (16BJY093);湖南省社科基金重点委托项目(14WTB38);湖南省社科基金项目 (15YBB040);湖南省研究生科研创新项目(CX2017B380)