科学界需要“自净”机制

关毅 (本刊特约记者)

科学界需要“自净”机制

关毅 (本刊特约记者)

备受关注的韩春雨基因编辑论文争议事件近日有了结果,韩春雨团队在《自然•生物技术》网站上发表撤稿声明。“施普林格·自然集团”大中华区总裁安诺杰表示:“此次撤稿展现并证明了科研群体对于维护科学发现过程基本规律的承诺。”确实,这次撤稿首先证明了科学界的“自净”机制,也说明了媒体舆论监督的价值,以及学术研究的复杂性。一项研究有了数据,形成论文并通过同行评议发表,通常意味着得到了国际科学界的初步承认。但这并不是终点,论文发表后,各国同行会根据论文中的描述来重复实验,如果不能经受这一检验,研究成果就会受到质疑。“维护已发表科研记录完整性”,正是科学界的“自净”机制。论文等科研记录是科学交流的基础,它们必须真实可靠。为了维护这一点,许多科研人员跟在“先行者”后进行没有名利的重复验证。正如《自然•生物技术》社论所说:“那些进行可重复性研究的人,其付出的努力往往得不到回报——这样的工作单调乏味,没有资金支持,还吃力不讨好。”但正是这种对真理的追求让科学不断前进。

全球首次超半数艾滋病病毒感染者获治疗

瑞士日内瓦联合国艾滋病规划署(UNAIDS)2017年7月20日发布的一份报告对全世界的艾滋病病毒(HIV)/艾滋病(AIDS)防控工作做出了很高的评价。这份名为《终结艾滋病》的报告指出,目前全球约有3670万人感染了艾滋病病毒,其中有1950万人获得了挽救生命的抗逆转录病毒(ARV)药物的治疗。这是有史以来第一次有一半以上的艾滋病病毒感染者得到了治疗。

然而,有一些国家远远没有达到联合国艾滋病规划署关于如何结束疫情所需的指标——它基本上要求将病毒传播速度放慢到新感染者逐渐消失的程度。报告指出,尽管全球近年来抗艾成果显著,东欧和中亚地区却“逆流而行”,新增感染病例和死亡病例呈双增长趋势。

该报告称,全球范围内已有超半数艾滋病病毒感染者获得治疗机会,这在历史上尚属首次。2016年,全球3670万艾滋病病毒感染者中已有1950万人获得治疗,同时艾滋病死亡病例也从2005年的190万人降至2016年的约100万人。

全球艾滋病病毒感染者中,有一半以上都在接受抗逆转录病毒药物治疗(图片来源:Jon Cohen)

不过,东欧和中亚地区艾滋病新增感染病例却从2010年12万例升至2016年的19万例,其中超过四成感染与注射毒品有关。其中俄罗斯在此期间感染病例新增加了75%,阿尔巴尼亚、亚美尼亚、哈萨克斯坦等国新增感染病例也出现快速增长。

据统计,过去6年中,尽管东欧和中亚地区获得治疗的病毒感染者人数翻了一番以上,仍只有28%的患者有机会接受抗逆转录病毒疗法,艾滋病死亡病例在此期间增加了38%。

同天,世界卫生组织发布最新艾滋病病毒耐药性报告。报告显示,在非洲、亚洲和拉丁美洲抽查的11个国家中,有6个国家在接受抗逆转录病毒药物治疗的患者身上发现了耐药的艾滋病病毒毒株,人数占抽查总数的10%。

世卫组织警告,如不尽早对病毒耐药性问题采取有效行动,威胁将不断升级并可能危害全球抗艾进展。

2030年前在全球范围内终结艾滋病是联合国可持续发展目标之一。联合国艾滋病规划署执行主任西迪贝说,将做出更大努力,争取实现2020年前帮助3000万病毒感染者获得所需药物的目标。

华人科学家宣布发现“天使粒子”

美国斯坦福大学华人科学家张首晟等人2017年7月20日在美国《科学》杂志上报告说,他们首次发现了马约拉纳费米子存在的证据。这一重大发现解决了困扰量子物理学80年的难题,对量子计算也具有重要意义。

正负、阴阳、善恶……这个世界仿佛充满正反对立。英国物理学家保罗•狄拉克1928年预言,每一个基本粒子都有对应的反粒子。几年后,科学家在宇宙射线中发现了电子的反粒子正电子,验证了这一预言。1937年,意大利物理学家埃托雷•马约拉纳预言,自然界中可能存在一类特殊的粒子,它们的反粒子就是自身,这种正反同体的粒子被称为马约拉纳费米子。

不过,马约拉纳费米子存在的证据一直未被发现,它和中微子、希格斯—玻色子等一起,成为理论早有预言但长期无法验证的粒子。如今,张首晟团队终于找到了它存在的证据。

张首晟把他们发现的马约拉纳费米子称为“天使粒子”。根据爱因斯坦的质能转换公式,当一个粒子遇上其反粒子就会发生湮灭,并释放能量。美国惊悚片《天使与魔鬼》提到正反粒子湮灭爆炸的场景,将粒子与反粒子比喻天使与魔鬼。“而在我们发现的马约拉纳费米子的世界里,只有天使,没有魔鬼。”张首晟说。

在寻找“天使粒子”的过程中,张首晟领导的理论团队预言了通过怎样的实验平台能够找到马约拉纳费米子,哪些实验信号能够作为证据;加利福尼亚大学洛杉矶分校的何庆林、王康隆以及欧文分校的夏晶领导的实验团队与理论团队密切合作,在实验中发现了被称为手性马约拉纳费米子的一类最基本马约拉纳费米子。复旦大学和上海科技大学对实验也有贡献。

按照理论团队预言,研究人员搭建了一个将普通超导体薄膜置于量子反常霍尔效应薄膜(即磁性拓扑绝缘体)之上的混合器件。施加低强度外磁场后,研究人员测量到了半整数量子平台,这成为手性马约拉纳费米子存在的实验证据。

张首晟解释说,在以往的量子反常霍尔效应实验中,随着调节外磁场,会出现整数量子平台。这是通常的粒子行为。马约拉纳费米子没有反粒子,相当于半个传统粒子,因此当把普通超导体置于量子反常霍尔效应薄膜之上时,在通常的整数量子平台之外,会新出现半整数量子平台。

他说,发现马约拉纳费米子存在,对于建造稳定的量子计算机具有重要意义。

量子计算机能够进行高度并行的量子计算,效率远超经典计算机,但环境噪声是研发量子计算机的一大障碍。一个量子比特(量子计算的基本单位)的信息很难稳定存储,微弱的环境噪声就会破坏其量子特性。

由于马约拉纳费米子相当于半个传统粒子,一个量子比特可以拆成两个费米子,这就提供了一个绝妙的可能性:一个量子比特的信息能够储存在两个相距遥远的马约拉纳费米子上。这样,传统的噪声极难同时以同样的方式影响这两个马约拉纳费米子,也就很难同时毁灭它们所存储的量子信息。

美国国内首次进行人类胚胎基因编辑

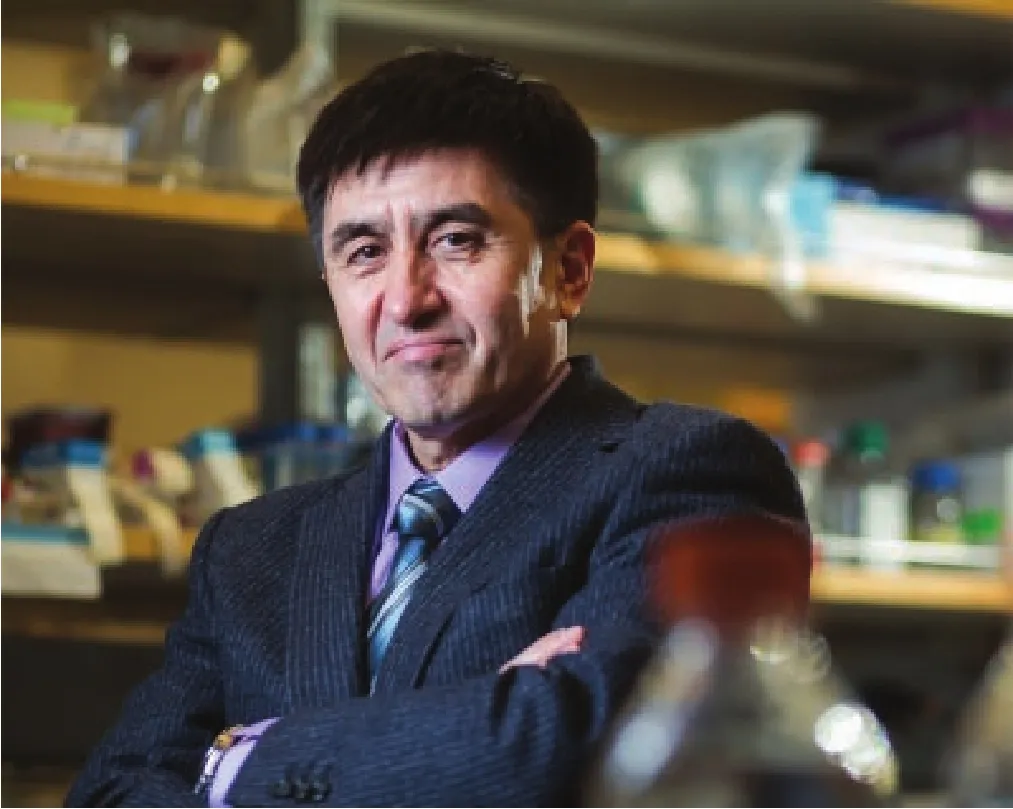

据美国《麻省理工学院技术评论》透露,俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRISPR基因编辑技术,修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。

舒赫拉特•米塔利波夫(图片来源:Leah Nash/NYT/Redux/eyevine)

《麻省理工学院技术评论》的报道写道:“虽然没有一个胚胎被允许发育超过几天时间,也从来没有任何意图将它们植入子宫,但这些实验可能是第一批通往‘基因修改人类’这一不可避免旅途上的一个里程碑。”

米塔利波夫实验室华人科学家马虹参与了这项研究。她2017年7月27日告诉新华社记者,相关论文即将发表,但在文章发表之前,她不能透露任何有关这项研究的信息。

此前全球范围内已发表的有关编辑人类胚胎基因的3篇论文全部由中国科学家撰写。由于编辑人类胚胎基因涉及伦理道德问题,美国政府目前禁止联邦资金资助此类研究。

米塔利波夫因成功培育出克隆猴胚胎以及从事人类胚胎干细胞研究而知名。他和其他一些科学家认为,编辑人类胚胎基因将有助根除或修正导致遗传性疾病的基因。

但批评者说,这可能会打开“设计婴儿”的大门,从而允许父母选择得到具有某种特征的婴儿。

在这次的最新研究中,米塔利波夫团队据称利用患遗传病男性所捐的精子,培育出数十个早期阶段的人类胚胎,并在卵子受精时进行CRISPR编辑,以克服基因编辑遇到的问题,最终成功证明“安全有效地修正导致遗传病的缺陷基因是有可能的”。

报道援引一名知情人士的话说,这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行,它比之前的任何人都走得远,但这不意味着人体临床试验的开始。

韩春雨团队主动撤回基因编辑技术论文

围绕河北科技大学韩春雨团队有关一种新基因编辑技术论文的争议持续一年多之后,发表这篇论文的英国《自然•生物技术》杂志2017年8月2日在其网站上刊登韩春雨等人的声明说,由于科研界一直无法根据他们论文提供的实验方案重复出其展示的关键结果,“我们决定撤回这项研究”。

韩春雨团队于2016年5月在全球著名学术刊物《自然•生物技术》上报告说,他们发明了一种新的基因编辑技术NgAgo-gDNA。根据论文,与当前基因编辑领域内的主流技术CRISPR-Cas9“基因剪刀”技术相比,NgAgo-gDNA技术在一些方面具有优势。但随后中国及其他国家有学者公开表示,无法重复论文中描述的实验,这项研究成果遭到多方质疑。

韩春雨团队2日在撤稿声明中说,虽然许多实验室都进行了努力,但是没有独立重复出这些结果的报告。“因此,我们现在撤回我们的最初报告,以维护科学记录的完整性”。

这次撤稿的论文题目是《利用NgAgo进行DNA引导的基因组编辑》。韩春雨等人在声明中说:“我们会继续调查该研究缺乏可重复性的原因,以提供一个优化的实验方案。”

与此同时,《自然•生物技术》杂志在一篇题为《是该数据说话的时候了》的社论中说,“如今尘埃落定,这也是世界各地的许多实验室为澄清NgAgo的功能而付出的大量时间、精力和资金的证明”,“我们现在确信韩春雨的撤稿决定是维护已发表科研记录完整性的最好做法”。

社论还强调,韩春雨等人的研究被撤回“显示了论文发表后的同行评议在全天候媒体时代的重要性”。

《自然》发表两项成果“墨子号”提前实现既定科学目标

中国科学院2017年8月10日凌晨宣布,“墨子号”量子科学实验卫星用1年时间提前实现了既定2年完成的科学目标。中科院院长白春礼说,系列成果赢得巨大国际声誉,标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。

从卫星到地面的量子密钥分发,以及从地面到卫星的量子隐形传态,是“墨子号”最新实现的科学目标。中国科学技术大学潘建伟、彭承志团队联合中科院上海技术物理研究所等单位完成上述重要成果,在线发表于国际权威学术期刊《自然》。

据了解,星地高速量子密钥分发实验采用卫星发射量子信号、地面接收的方式,“墨子号”量子卫星过境时,与河北兴隆地面光学站建立光链路,通信距离为645 km至1200 km。卫星上量子诱骗态光源平均每秒发送4000万个信号光子,一次过轨对接实验可生成300千比特(kbit)的安全密钥,平均成码率可达1.1千比特/秒(kbps)。

潘建伟介绍,这一成果为构建覆盖全球的量子保密通信网络奠定了可靠的技术基础。以星地量子密钥分发为基础,将卫星作为可信中继,可以实现地球上任意两点的密钥共享,将量子密钥分发范围扩展到覆盖全球。

《自然》审稿人表示,星地量子密钥分发成果是“本领域的一个里程碑”。

地星量子隐形传态实验采用地面发射纠缠光子、天上接收的方式,“墨子号”量子卫星过境时,与海拔5100 m的西藏阿里地面站建立光链路。地面光源每秒产生8000个量子隐形传态事例,地面向卫星发射纠缠光子,实验通信距离为500 km至1400 km,所有6个待传送态均以大于99.7 %的置信度超越经典极限。

潘建伟介绍,假设在同样长度的光纤中重复这一工作,需要3800亿年才能观测到1个事例。这一成果为未来开展空间尺度量子通信网络研究,以及空间量子物理学和量子引力实验检验等研究奠定了可靠的技术基础。

《自然》审稿人表示,这些结果代表了远距离量子通信持续探索中的重大突破。

世界首批对器官移植无“毒”活猪诞生

美国、中国和丹麦研究人员2017年8月10日宣布,他们培育出世界上首批对器官移植而言无“毒”的活猪,成功解决猪器官用于人体移植最重要的安全性问题,为全世界需要器官移植的上百万病人带来希望。

以美国eGenesis公司为首的研究团队当天在美国《科学》杂志上发表了论文,参与研究的还包括哈佛大学医学院、中国云南农业大学和丹麦奥胡斯大学等机构。

“我们的工作从根本上解决了异种器官移植中异种病毒传播的风险问题,” eGenesis联合创始人和首席科学执行官杨璐菡说,“这批猪是奠基性的一批猪种,将来异种移植有望被安全地应用到临床上。”

据不完全统计,全世界大概有200万人需要器官移植,但是器官捐献的数量远低于需求。猪器官因为大小和功能与人类器官类似,被认为可能适合移植。

20世纪90年代,科学家曾尝试异种器官移植,但试验发现,猪器官在人体内不仅存在免疫排斥问题,还可能存在“毒”性,因为猪基因组里含有内源性逆转录病毒。最终世界卫生组织和美国政府都明令,在找到解决办法之前,停止一切异种器官移植的临床试验,异种器官移植行业多年发展停滞。

2015年,时为哈佛大学博士后的杨璐菡等人借助基因编辑工具CRISPR成功敲除猪基因组中所有可能有害的病毒基因,首次在体外突破这个重大难关。

世界首批内源性逆转录病毒被灭活的猪(图片来源:eGenesis)

在最新研究中,杨璐菡等人结合使用CRISPR工具和小分子药物,成功修改了猪原代纤维细胞基因组中25个基因位点。然后,像培育世界第一只体细胞克隆动物“多利”羊那样,研究人员通过细胞核移植操作,利用修改好的猪纤维细胞制造出猪胚胎,并植入母猪体内,最终诞生出世界首批内源性逆转录病毒被灭活的猪。

“至少在它们4个月大的阶段,我们没有观测到修改的小猪和正常小猪有生理上的区别,”杨璐菡说,“我们将在这批猪种的基础上继续改造基因组以解决免疫排斥问题,争取早日实现异种器官移植临床应用,拯救千千万万等待器官移植的病人。”

英国肯特大学教授达伦•格里芬评价说,这项工作是异种器官移植朝着成为现实迈出的“重大一步”。但他也提醒说,这方面还有包括伦理问题的许多变数需要解决。

英国剑桥大学的伊恩•麦康奈尔教授也评价说,这是“充满希望的第一步”,但异种器官移植的发展仍需拭目以待,因为即便解决了异种病毒传播的问题,还得克服猪器官在人体中的免疫排斥和生理不兼容等重重障碍。

科学家发现最古老的冰为研究冰川时代起源提供线索

科学家2017年8月15日宣布,他们在南极洲钻取的一个冰芯携带了距今270万年前的冰,这一惊人的发现比之前的纪录保持者要早170万年。冰芯中的气泡包含有来自地球大气层的温室气体,而此时地球冰川的消退周期才刚刚开始,这可能为研究冰川时代的起源提供线索。

科学家忍受着刺骨的寒风,从南极艾伦山的一个蓝冰区取回了远古的冰(图片来源:Yuzhen Yan)

并未参与该项研究的美国加利福尼亚大学伯克利分校地球化学家David Shuster认为,这一信息本身就使得这些样本具有“难以置信”的价值。他说:“这是我们唯一能够接触到的古代地球大气层的样本。”

Yuzhen Yan是普林斯顿大学的一名研究生,他在法国巴黎召开的戈德施密特会议上指出,冰芯揭示了当时大气中的二氧化碳含量并没有超过300 ppm(1 ppm=10-6),远低于今天大气中的二氧化碳水平。

一些古代气候模型曾预测,要将地球引入一系列冰河时代需要这样相对较低的二氧化碳水平。但是从生活在浅海的动物化石中收集到的一些证据表明,当时的二氧化碳水平更高。大学城得克萨斯农工大学古气候学家Yige Zhang表示,如果新的研究结果站得住脚,那么之前的证据将需要重新测校。“我们还有一些工作要做。”

这一发现也为寻找更古老的冰指明了道路,因为它来自于一个基本被忽视的“蓝色冰”区域,在那里,特殊的动力可以保护古老的冰层。

研究团队成员、科瓦利斯市俄勒冈州立大学地球化学家Ed Brook说,尽管蓝色冰区只是提供了对过去的一些零星认识,但它们可能会成为远古冰的主要狩猎场。“这种老旧的冰真的值得人们关注。”他说,“我们只是作了肤浅的研究。”

来自格陵兰岛和南极洲的冰芯是现代气候科学的主要支柱。传统上,科学家在冰层年复一年堆积的地方进行钻探,这里不会受到冰川流动的干扰。

在南极洲中心的深处,这些冰芯记录揭示了温室气体是如何在数十万年的时间里不断上升和减弱的。但是,由于来自地下基岩的热量可以融化最深、最古老的冰,这种方法从没有产生任何比80万年更古老的冰。

由普林斯顿科学家带领的研究小组尝试在离地表更近的位置寻找古冰。艾伦山位于南极洲东部一处被风扫过的地区,距离麦克默多站200 km,这里因保有古代陨石而闻名。在这样的蓝冰区域——仅占陆地表面的1%,冰层就在岩石的山脊上流动。深处的、古老的冰层被向上推,而风把雪和较年轻的冰层吹走,露出下面被压缩的蓝色的冰。

2010年,该研究团队在艾伦山钻了他们的第一个洞。2015年,研究团队又回到这里重新开始尝试。环境很恶劣,狂风刮着他们的帐篷。“寒冷是一回事”,普林斯顿大学地球化学家John Higgins说,“但风是另一只野兽。”最终,科学家找到了迄今最古老的样本。

John Goodge是位于德卢斯的明尼苏达大学的地质学家,他说,任何传统的努力都不太可能与艾伦山的样本相比。Goodge表示:“从这个意义上说,艾伦山的冰芯可能会在一段时间内独自存在。”

如今,研究人员打算回到蓝冰区钻取更多冰芯。有证据表明,南极洲至少在3000万年前就已经有了冰。Brook说,这似乎是合理的,下一个尝试可能会在500万年前的冰中出现,那时的温度被认为与驱动人类进化的条件相似。冰河期是在地质历史上曾经出现过气候寒冷的大规模冰川活动的时期。这种冰期曾经有过3次,即前寒武晚期、石炭—二叠纪和第四纪。

中国科学家揭开瘙痒引起抓挠的秘密

瘙痒的感觉是怎么引起抓挠行为的?中国科学家2017年8月17日宣布,他们首次揭示了痒觉从脊髓传递到大脑的一条重要环路,为探索慢性瘙痒的治疗方案提供了重要基础。

最新研究由中国科学院神经科学研究所孙衍刚研究组完成,并得到中国空军军医大学(第四军医大学)李辉教授的大力协助,论文题为《痒觉的中枢环路》,于当天在线发表在美国《科学》杂志上。

此前研究发现,脊髓有一类细胞产生专门传递痒觉信息的受体——胃泌素释放肽受体。孙衍刚研究组发现,这类细胞并不直接将痒觉信息传递到大脑,而是通过脊髓内的另外一群“中继”细胞将痒觉信息传递到大脑中一个叫臂旁核的区域。

小鼠实验证实,利用光遗传学技术抑制脊髓到臂旁核环路的活性,可以减少痒觉诱发的抓挠行为。

进一步研究发现,臂旁核细胞的活性在痒觉诱发抓挠行为的过程中显著升高。

研究人员指出,这些发现证明臂旁核是痒觉信息处理环路中的关键节点,对痒觉诱发抓挠行为是必要的。

“我们的研究首次阐明了一条痒觉信息传递的长程路径,”孙衍刚表示,“该研究对于进一步解析痒觉信息处理的机制以及寻找治疗慢性瘙痒的中枢靶点至关重要。”

孙衍刚指出,他们发现的痒觉信息传递路径通常被认为与负面情绪有关,所以这项研究提示,慢性瘙痒造成的难以克制的抓挠行为,主要由痒觉所引起的负面情绪所诱发,“因此,慢性瘙痒的治疗应该主要针对其情绪成分”。

孙衍刚介绍,痒觉机制研究已成为目前医学与神经科学领域的热点之一,但痒觉信息如何从脊髓传递到大脑并不清楚,致使针对慢性瘙痒治疗的药物开发严重滞后。

皮肤病、肝病等患者经常出现慢性瘙痒症状,并且与其相伴的长期抓挠行为常导致严重的皮肤和组织损伤,给病人带来极大痛苦。慢性瘙痒还经常引起睡眠障碍等,严重影响患者的生活质量。

《科学》杂志审稿意见认为,孙衍刚研究组的工作“利用最先进的研究方法强有力地说明了臂旁核在痒觉传递环路中的作用”,是“痒觉信息处理研究领域的一项重要发现”。

华盛顿大学医学院(圣路易斯)痒觉研究中心主任陈宙峰教授告诉记者,孙衍刚2007年做他的博士后时,曾在英国《自然》杂志发表首次发现痒基因的文章。最新工作为进一步了解痒觉信息在大脑的传递打下了基础,“不论在痒觉这个小领域,还是在痛觉这个大领域,都应该算是领先的研究”,并引出几个有意思也很重要的问题。

陈宙峰说:“这项研究也是一个标志:来自中国本土的痒觉研究异军突起,可以和世界上其他做得好的实验室竞争并胜出。”

北美发生百年一遇日全食为科学研究提供良机

2017年8月21日中午时分,天上的星星出来了,动物园里的动物在圈子里激动地奔跑,蟋蟀鸣叫着,鸟儿安静下来,一场黑暗降临在大地上。这是自第一次世界大战以来,在美国发生的第一次全面的、从海岸到海岸的日食。

数以百万计的美国人凝视着这一宇宙奇观,沿着所谓的“全食带”,从俄勒冈州到南卡罗来纳州,人们在2600英里(4200 km)长的范围内寻找着最佳的观测位置。

北美发生百年一遇日全食(图片来源:YAHOO)

“这是一种非常原始的经历。”俄勒冈州波特兰市的Julie Vigeland说,在看到太阳变成一个银色的光环后,她激动得流下了眼泪。

月亮的阴影花了90 min才穿越了这个国家。沿着这条路,月影在任何一个地方都有大约两分钟的时间,引起了聚集在体育场、公园和后院的人们的欢呼。

据说,这是历史上被观测到最多、被拍摄最多的日食,由卫星和高空气球记录,而人们则通过望远镜、照相机和卡片保护眼镜在地球上观看。

当月亮运行到地球和太阳中间,三者形成一条直线,太阳完全被月亮遮挡,就会发生日全食。全球平均每18个月能够见到一次日全食,但大多出现在人烟稀少的地区。此次日全食被形容为百年一遇,是因为上次横跨整个美国大陆的日全食还要追溯至1918年。

当天,美国西海岸的俄勒冈州先迎来日全食,美国东部时间13时16分(北京时间22日1时16分),太阳被月亮完全“吞没”,持续约2 min,天空明显变暗。在接下来的约90 min里,日全食依次掠过爱达荷等十多个州,最终在东海岸的南卡罗来纳州离开美国大陆。从地图看,一条约110 km宽的日全食带把美国大陆斜分为两半。

如此难得的科研机会,美国航天局自然不会错过。他们这次共资助了11个项目,借机研究太阳及其对地球上层大气的影响。

其中一个项目是,两架WB-57F高空观测飞机从休斯敦起飞,飞到约15 km的高空,以每秒30次的速度拍照。美国航天局说,乘飞机高空观测日全食时间更长,且大气干扰少,成像质量高,有望拍到迄今最清晰的日冕图片。

日冕是太阳大气的最外层。由于太阳亮度很高,日冕通常很难观测。但日食发生时,月球遮住了太阳,日冕就“露”了出来。美国航天局说,日冕区域温度达到上百万摄氏度,而光球层等太阳下层大气的温度却只有数千摄氏度,科学家希望最新研究能帮助解释日冕高温的秘密。

这两架飞机还要趁着日食天色较暗期间以红外波段观测水星,首次尝试对水星表面各处温度变化进行成像。此外,它们还将帮助科学家在太阳和水星轨道之间寻找小行星,曾有理论认为太阳系形成初期的剩余产物会在这个区域形成小行星,如能找到的话可能改变科学家对行星形成的认识。

美国航天局还发起了日食气球项目。包括高中生和大学生在内的55个团队沿着日食带在全美50个地点放飞高空气球,气球飞到约30 km的高空,拍摄日食图像与视频,并传回地面供在线实时观看。

除美国航天局外,美国国家海洋和大气管理局研究人员也不愿错过这次绝佳的科研机会,动用卫星观测日全食期间月影在地球上的移动。

在地面上空约400 km处的国际空间站,宇航员们虽然没有机会观看日全食,但却有3次机会看到日偏食。美国宇航员费希尔在社交媒体推特上写道,空间站上所有人和照相机都为观看日食做好了准备。

在南卡罗来纳州的查尔斯顿市——这里是日全食在美国的最后一站,20岁的Allie Stern说:“这太棒了。它看起来就像香蕉皮,一个发光的香蕉皮,这很难描述和想象,但它非常酷。”

美国上一次日全食发生在1979年,但只有西北地区的5个州经历了完全的黑暗。美国下一次日全食将发生在2024年,而下一个从海岸到海岸的日全食将在2045年出现。

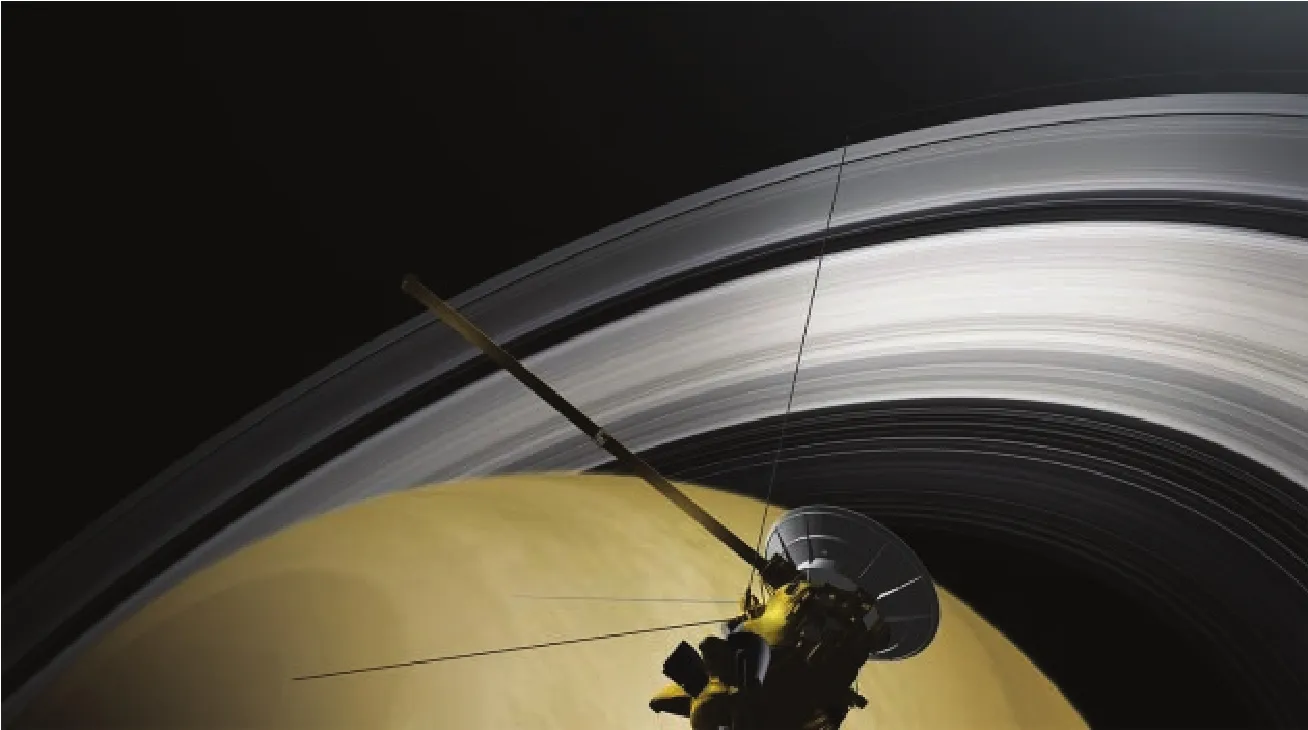

“卡西尼”撞土星写进历史未来仍可能有重大发现

艺术家笔下的“卡西尼”大结局 (图片来源:NASA/JPL-Caltech)

美国加利福尼亚时间2017年9月15日凌晨4时55分,数百名科学家见证了他们毕生的工作结晶在火焰中涅槃。此刻,美国宇航局(NASA)的“卡西尼”土星探测飞船在土星的大气层中解体,这样做是为了防止探测器污染土星的卫星,包括土卫六和土卫二,这些卫星上可能存在生命迹象。

“卡西尼”号的最后几张照片是在“临终”前几个小时内传回来的,其中包括一组令人回味的土卫二照片,以及最后的近距离观测土星环的照片。这架探测器在飞离地球20年后已永远和故乡失去联系。NASA下属喷气推进实验室当天确认,“卡西尼”已冲入土星大气坠毁,完成其长达13年的土星探测使命。

由于燃料即将耗尽,NASA决定结束“卡西尼”的探测任务。为避免对土卫二等土星卫星可能的影响,项目团队让它以冲向土星大气的方式结束“生命”。

2017年9月11日,“卡西尼”最后一次从土卫六上空掠过,并借助其引力飞往土星大气层。13日,地面控制室发出指令,飞船开始向土星大气俯冲。14日,“卡西尼”开始向地球传输其存储的所有数据,包括最后收集的土星系图像和数据。

15日,“卡西尼”从土星云端上方约1915 km处,以每小时约11.3万km的速度冲入土星大气。在冲向土星大气的过程中,飞船上12个科学仪器中的8个保持工作直至最后一刻。其搭载的离子与中性粒子质谱仪更是直接在土星大气中取样,尝试揭开土星形成和进化之谜。这是前所未有的创举。

事实上,由于数据传输的延迟,“卡西尼”已于美国东部时间15日6时31分(北京时间15日18时31分)左右就与地球停止了联系。在80多分钟后,喷气推进实验室才通过位于澳大利亚首都堪培拉的“深空网络”跟踪站接收到其坠毁前发回地球的最后信号。

“这是这一任务的壮丽终章,同时也是一个新的开始。”NASA副局长托马斯•楚比兴当天在一份声明中说。卡西尼项目科学家琳达•施皮尔克说:“‘卡西尼’或许会消失,但它的馈赠将让我们受益多年。它穷尽一生发回的大量数据,我们仅知皮毛。”

“卡西尼”1997年10月15日发射升空,沿途造访过金星、地球、月球、小行星和木星,并于2004年抵达环土星轨道。近20年间,“卡西尼”探测任务大幅刷新了人类对土星的认识,包括它的复杂光环、类型多样的卫星体以及磁场环境等。它曾获得一系列重大发现,如土卫二存在全球性海洋,土卫六上存在液态甲烷海洋,在土卫二喷出的羽流中探测到氢等。

与土星相伴的13年间,“卡西尼”曾发回大量数据资料,仅图像就差不多40万张。科学家依据这些信息,已发表了约4000篇科学论文。NASA还依据这些信息设计了前往木卫二的探测计划,以及未来十年间的其他太空探测项目。

就在确认“卡西尼”已终结20年太空之旅的那个瞬间,喷气推进实验室里的探测项目主管流下眼泪,就要解散的项目团队相拥告别,就连互联网上的人们也在伤感惋惜。人们都在说:永别了,“卡西尼”。

然而,尽管“卡西尼”已经结束了自己的使命,但科学家表示未来仍有可能带来重大发现,例如,来自探测器的数据将有助于确定土星环的实际年龄及其磁场的持久性。

(2017年9月21日收稿)■

Scientists need selfdiscipline in publications

GUAN Yi

10.3969/j.issn.0253-9608.2017.05.010

(编辑:沈美芳)