雅安东汉石兽的年代序列与风格演变①

孙 琳(淮阴师范学院 美术学院,江苏 淮安 223001)

雅安东汉石兽的年代序列与风格演变①

孙 琳(淮阴师范学院 美术学院,江苏 淮安 223001)

四川雅安地区两汉文物遗存丰富。现雨城区和芦山县(两地在东汉时同属青衣县,后改为汉嘉县)尚存有东汉时期墓葬石兽11件。这些石兽造型风格有着明显的地域特色,彼此间承继关系较为明显,而与中原地区石兽有较大差别。本文通过对石兽造型的图像比较,尝试厘清雅安地区这些东汉石兽的制作先后,进而讨论雅安东汉石兽造型艺术风格的形成与演化,并分析其原因。

东汉石兽;雅安;风格演变

一、研究现状

上世纪初,雅安东汉石兽始进入研究者的视野。②宋人赵明诚在其所撰《金石录》中分别收录高颐墓、樊敏墓阙铭,洪适亦在《隶释》中详细记录了高颐墓和樊敏墓碑、阙的铭文,并进行了一定的铭文考释。但上述研究属于传统金石学的范畴,主要关注于铭文内容和书法艺术,未涉及石兽的图像造型。1907年和1914年,法国人阿隆、谢阁兰分别对中国西部进行了考察,对四川雅安的东汉建筑和石刻的“壮丽”大为叹服。相关研究成果著成《中国西部考古记》一书。谢阁兰在书中详细描述了雅安东汉石兽的保存现状、位置和具体造型之细节,并联系汉朝的时代背景对石兽的艺术风格进行评述,认为是:“汉代雕刻石兽之特具体范,有其不可否认之美观。”[1]这是首次以考古学和艺术学的视角对雅安东汉石兽进行的系统考察。日本人大村西崖也记述了雅安高颐墓碑、阙、石兽的大体概况。[2]或许由于地域的原因,雅安东汉石兽在此后较长时间内并没有受到国内学者的特别关注。直到1941年,四川大学历史系任乃强教授前往雅安芦山县调查时,才将芦山县内东汉石兽、碑铭等作了具体的描述和分析,这是国内学者开展雅安东汉石兽研究的肇始。

建国以后,随着文物考古部门的重视以及考古材料的不断增加,雅安石兽逐渐引起学界广泛的关注,研究成果不断呈现。总体来说大致可以分为两个研究取向,一是围绕颇具区域特色的造型和艺术风格进行描述和分析;二是针对具有普遍共性的功能和思想内涵的分析和阐释。尽管上述研究成果十分可观,但对于雅安东汉石兽的年代分期未有涉及,艺术风格的演进和风格形成原因的结论仍较模糊。正如谢阁兰提出:“汉代石刻如何发展耶?”我们的问题是:雅安东汉石兽的艺术特征为何与同时代其他地区墓前石兽产生鲜明对照?换言之,雅安东汉石兽的造型样式和艺术风格如何形成和演变?因此,厘清其年代序列,以及探讨石兽造型风格的形成过程、演变脉络并阐释其缘由可能是当前雅安东汉石兽下一步研究无法回避的问题。

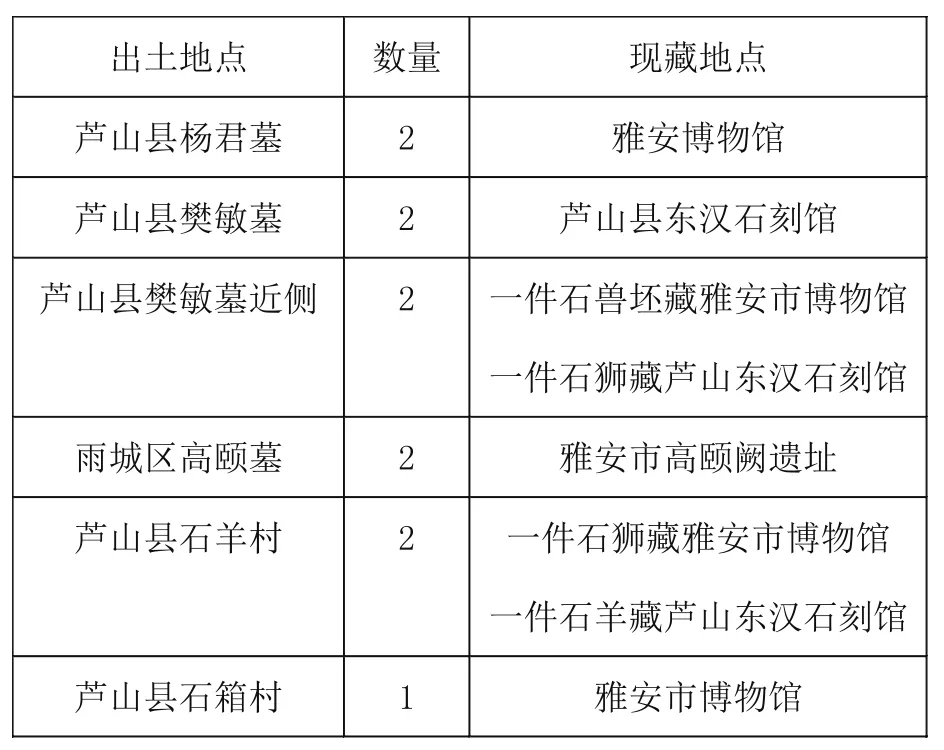

表1

二、雅安东汉石兽的年代序列和风格演变

雅安东汉石兽现存11件(见表1),其中比较重要的是杨君墓、樊敏墓、高颐墓三处,除樊敏墓石兽(公元205年)、高颐墓石兽(公元209年)有明确的纪年可考外,其余石兽的制作年代均较为模糊,这对于雅安东汉石兽的分期带来较大的困惑。任乃强先生通过细心考证雅安芦山县杨君碑的形制和铭文,认为杨君碑早于樊敏碑,是臣吏为长官所制的石碑,这种情况在汉顺帝(115年—144年)末年始见。故认为该碑制作于汉桓帝至汉灵帝之间,尤以桓帝时更为可靠(146年至167年之间)。[3]杨君断碑在1943年出土于两石兽之间,一般情况下可以认为碑与石兽是共出关系。但由于清代张德荣的《二铭草堂金石聚》中曾收录杨君碑铭文,[4]可知此碑曾经出土过。因此,碑与石兽之间的关系无法确定,因而杨君墓石兽的年代亦难以石碑为依据而定。正因如此,仍乃强先生当时认为二石兽系宋明时物。我们现在知道,宋明时期墓前石兽无论造型、动态,还是艺术手法与风格均与东汉大相径庭。

由于缺少可参考的文献材料,考证杨君墓石兽的营造时间十分困难。因此,从石兽的图像比较入手或是找到答案的新路径。杨君墓、樊敏墓与高颐墓三处石兽造型最为显著的差别在于羽翼的有无,杨君墓石兽为无翼,樊敏墓、高颐墓石兽为有翼。有兽形象来源的讨论曾经一度十分热烈,主要有本土说①朱偰先生认为有翼兽源于本土神话,在我国的起源很古老。参见朱偰遗稿.齐梁两代石刻和雕塑评价[J].东南文化.1986(2):134。和外来说②滕固先生的看法是:“有翼兽传自波斯,而远溯于亚述利亚自无疑义。”参见沈宁.滕固艺术文集[M].上海:上海人民美术出版社, 2003 :302。两种。但相关讨论并未得出各方均认同的结论,他们究竟“是吾国固有之遗风,抑外国传来之新范”至今仍然悬而未决。我们姑且不论有翼兽形象是来自西域艺术形象的传播、借用,抑或是古代墓室内部器物空间转换和“复古”的产物,仅就全国范围及部分收藏于海外的东汉墓前石兽来看,应当经历了从无翼到有翼的演变。山东嘉祥武氏墓石兽、四川雅安杨君墓石兽、咸阳沈家村石兽、许昌石庄村石兽,山东临淄“刘汉造石狮”、法国巴黎吉美博物馆藏石兽之一皆为无翼。但其中唯有山东嘉祥武氏墓石兽的年代确切(公元147年)。另外,可作旁证的是出于山东沂水的“孙仲乔石羊”(公元140年),其身体两侧刻出两个硕大的圆圈纹,也并无羽翼。而可考的最早有明确纪年的东汉墓前有翼石兽是南阳宗资墓石兽(公元166年以后建造)。③需要说明的是,东汉邓禹墓前石兽的年代问题(邓禹卒于公元58年),观察其石兽,无论是造型姿态或是装饰纹样均与南阳宗资墓石兽基本一致,当为同一时期的作品,应是后人补建,而非汉明帝时期制作而成,这种现象在东汉时期并非鲜见。如陕西城固张骞墓石兽,据俞伟超先生鉴定,当为东汉补刻。参见林梅村.古道西风——考古新发现所见中西文化交流[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:162注释部分。由于武氏墓石兽、宗资墓石兽均处于东汉桓帝时期(公元146—176年在位),且前者在年代上要早于后者。因此,我们推测,东汉桓帝时期墓前石兽的造型样式可能经历了一段演变的过程,有翼石兽在此时期内出现并逐渐成为通行的样式,进而一直为后世所沿袭。

除了羽翼的从无到有以外,考察杨君墓与樊敏墓、高颐墓的石兽造型和艺术风格,也存在着再现与表现的诸多差异。杨君墓石兽的造型比较圆润(图1),体态雄健浑厚,肌肉和筋骨的结构变化表达的肯定到位,起伏变化刻画的具体深入,形体结实,体积感强,整体面貌写实,没有明显的夸张和变形。樊敏墓石兽(图2)和高颐墓石兽(图3)尽管两者仍有少许不同,但大体可视为同一风格,造型方整,注重基本形的概括,有几何化的倾向,身躯部分以平直的造型弱化甚至故意舍弃解剖关系,不见骨骼和肌肉的细节表达,代之以概括的、装饰的语言表现形象。

图1 杨君墓石兽

图2 樊敏墓石兽

图3 高颐墓石兽

图4 樊敏墓近侧石狮

图5 樊敏墓近侧石兽坯

艺术风格的发展从再现到表现的演变轨迹,不但在艺术理论上屡被提及,也得到考古学的证实,这是一个由内容到形式的积淀过程。[5]张志春先生对陕北等地汉画像石中“绶带穿璧”的图纹进行了文化追溯,探寻到了它最初的原型意象及其思想蕴含,从而确认其“交龙穿璧”的真实身份,并梳理出这一图纹从再现到表现的演变轨迹。[6]苏健先生在对洛阳孙旗屯石兽与孟津县石兽做比较时认为,前者写实逼真,发展到后者大幅度的夸张弯曲和概括卷曲的两翼以及活泼的卷云纹。尽管两者都没有纪年,但从艺术风格来看,明显具有承继关系,推测孙旗屯石兽要早于孟津县石兽。[7]此类研究为分析雅安东汉石兽的年代的前后关系和风格演变提供了有力的佐证。

类似研究的论著尚有不少,此处不再一一赘述。这里不妨增加一个显著的例证,文物考古人员在樊敏墓近侧发现两件尺寸明显较小的无翼石兽:其一是整体造型风格较樊敏墓石兽写实的石狮(图4),与杨君墓石兽略同。石狮腹部以下刻凿的齿痕清晰,表面粗略,与身躯上部反差较大;其二为石兽坯(图5),轮廓分明,形体与结构的概貌已经显现,当地考古工作者考证,可能是利用与上述废弃之石狮配对的石胚料打制出的雏形。[8]两者有几处共同的特征,不但肩部无羽翼、比较写实、体量尺度均较小,而且从已有的形体刻画和雕刻工艺过程判断,均是没有竣工的半成品。两件没有完成的石兽出现在樊敏墓旁,说明樊敏墓石兽很可能曾前后制作两次。如果推测不误,似乎可以透露出如下信息:首先,被废弃的一对石兽或许是因为造型样式和艺术风格上已经发生改变而不符合墓主对于墓葬设施的需求,在尚未完成之时就遭到遗弃;其次,雅安东汉石兽在樊敏墓石兽营建时仍可能处在造型样式和艺术风格前后更替的时期,其结果是有翼石兽的样式和具有一定装饰和表现的艺术风格得到确认。

通过上述图像比较,我们认为,杨君墓石兽在年代上早于樊敏墓、高颐墓两处石兽是没有疑义的,即杨君墓在前,樊敏墓次之,再次是高颐墓。而且在分析杨君墓石兽年代的同时,也明晰了雅安东汉墓前石兽的造型样式和艺术风格的演变过程,即造型样式由无翼演变为有翼,艺术风格从再现趋向表现。

图6 宗资墓石兽

三、雅安东汉石兽造型样式和风格的成因

在讨论雅安东汉石兽造型样式和风格形成的原因之前,有必要将河南南阳宗资墓石兽(图6)与四川雅安樊敏墓、高颐墓石兽做大概的图像比较:前者体态纤细,形体圆润不见方形转折,曲线极尽夸张,通体纹饰,有很强烈的装饰感,细节丰富且雕刻精美,石兽表面光洁,可见打磨细致,工艺上非常精巧讲究。后者体态粗壮,形体表达较为平直概括,强调基本形,整体风格浑厚质朴,有一定的装饰趣味。铁器凿刻的痕迹尚有部分残留,表面比较粗糙,打磨的工艺应是有节制的运用。两地石兽在艺术语言的选择和工艺处理方法上都存在鲜明的特点。

宗资墓石兽与樊敏墓、高颐墓石兽均为有翼石兽,从年代上看宗资墓石兽无疑较早,并且已经发展出明显风格化的特征。因此,我们推测,中原地区的传播或是雅安东汉石兽造型样式和艺术风格发生变化的诱因之一。证诸史料,东汉末年,曹操出于整饬浮华奢靡风气的社会政治考虑,在建安十年正月下达,“禁厚葬”的命令,九月又颁布“整齐风俗令”,即所谓的禁碑令。自此,厚葬风俗逐渐由盛而衰,丰碑大额的碑刻时代自然也难逃走向衰竭的命运,这或许也是解释现存的东汉末期墓前石兽绝少见于中原的原因。与中原地区形成鲜明对照的是,东汉墓前石兽此时反而大量出现在西南地区,这种特别的现象应与当时的社会情境相关。事实上,东汉末年已处于群雄割据的局面,封疆大吏们在政治、经济、军事上高度自治,地方官吏亦大多由军政首脑俱表委任,如樊敏碑文记载樊敏以定乱和拥迎刘焉之功而被后者“表授巴郡太守”,而且刘璋也先后拜其为“助义都尉、褒义校尉。”①碑文云:“牧伯刘公,二世钦重,表授巴郡。后汉中秋老乞身,以助义都尉养疾闾里,又行褒义校尉。”洪适在讨论“助义都尉、褒义校尉”两官职时认为:“史策未之见,皆刘焉率尔创置者。”[9]可见在此形势下,曹操颁布的系列禁止厚葬的命令并不能影响地处西南的益州。明显具有讽刺意味的是,樊敏墓前设施包括碑、阙、石兽都是在建安十年完工。不仅如此,与樊敏墓同属一地的高颐墓(公元209年)、王晖墓(公元212年)都是在此后陆续完成。

然而,一系列禁止厚葬的命令客观上会造成中原地区石雕工匠迫于生计上的困难而逐渐迁移他处。相对于中原地区持续的战乱、自然灾害频仍,偏居西南的益州地区反而是明显的例外。社会安定,物产富饶,为厚葬风俗在益州地区的延续提供了经济基础和社会保障。因此,益州似乎正是他们理想的去处。此外,益州地区先后有多次外地移民迁入,如刘焉执政期间,“南阳、三辅民数万户流入益州,焉悉收以为众。”[10]这些南阳、三辅流民正是来自墓葬文化发达的地区,当中想必有部分从事石雕制作的工匠,他们带来了中原京畿地区新的石兽造型样式应是自然而然的事。而南阳、三辅流民迁居的巴郡,恰恰是樊敏曾经任职的地方(樊敏曾任巴郡太守),这种暗合值得玩味。我们甚至认为,雅安东汉石兽造型样式和艺术风格的改变,樊敏本人起到相当关键的作用。

尽管雅安东汉石兽的造型风格可能是受到中原风格的影响或者借用了部分造型元素从而加速了演变的进程,但却并非是中原风格的直接翻版。因为雅安东汉石兽在较短的时间内发展出具有显著地域特色的艺术风格。这种情形的出现,应当与工匠的雕刻工艺技术以及社会文化环境密不可分。

假如回到石雕创作的具体操作链,似可发现工具、材料、工艺技术等因素既是石雕生产链条中必不可少的前提条件,同时也可能会对雅安东汉石兽的艺术风格的形成产生一定的作用。通过上述图像比较可以看出,宗资墓石兽与樊敏墓、高颐墓石兽在艺术风格上差异十分明显,究其原因,一定程度缘于石材特性对石雕加工成型的制约,以及由此产生的雕刻技艺的适应性调整。宗资墓石兽选用的是花岗岩石材,其结构紧密,基本不透水,适宜精雕细琢,打磨抛光,表现精巧纤细和层次分明的造型。雅安东汉石兽选用的红砂岩属于亚光型石材,在结构密度上不及花岗岩,质地比较疏松,吸水性强,易风化,并且“含水情况对红砂岩的强度影响很大,饱和时强度仅为干燥时的一半,甚至三分之一还少。”[11]故一般不能磨光,所以石兽表面的石材颗粒明显,形体刻画简练,尽量不打破基本形的完整,以增加其强度,不但起到刻凿过程中预防崩塌的作用,也利于日后的保存。因此,正如我们所见,在“雨城”雅安降水量尤为充沛的情况下,现存东汉石兽除少数因人为破坏或地质灾害(比如地震)所导致的残缺外,保存情况完好。

与此同时,工匠在制作石雕的过程中,并不仅仅是对材料的主动适应,他们还受到地域性社会文化的影响。我们知道,不同地域的自然环境和社会文化环境会对生活在其中的社会群体的行为、意识造成不同的影响,产生所谓“百里不同风,千里不同俗”的现象,石雕工匠当然并不能脱离当时当地社会文化环境的藩篱,而且民间的艺术创作有很强的程式化和继承性,即“经验大于学问”,通过师徒间的心口相传,在一段时间内具有强固的延续性,不断地传递和复制。因此,本地工匠们自觉地将外来的艺术形式融入自身文化表达的习惯当中并不断加以改造,使之呈现出“折衷”的艺术旨趣(假使是外地的工匠也会采取类似的方法以迎合当地的文化传统),创造出具有当地特色的艺术风格。而墓主当然也会对石兽的艺术风格施加一定的影响,樊敏是东汉蜀郡所辖青衣县(今雅安市芦山县)人,高颐生于汉嘉县(今雅安市雨城区姚桥镇),二人不但生于斯,也长于斯,绝大部分时间未离开故土。作为墓主,无法摆脱其地域文化背景的影响。

综上所述,中原地区的传播或是雅安东汉石兽造型样式和艺术风格发生变化的诱因。雅安当地出产的红砂岩的材料特性引起雕刻工艺方法的调适,是雅安东汉石兽艺术风格独具的重要条件,而地域性文化的宥限最终使得雅安东汉石兽艺术风格与中原地区迥然有别。

四、余论

雅安东汉石兽研究的基点在于年代序列的完整清晰,在此基础上才能展开具体的讨论,如果对于其造型样式和风格的演变脉络以及其成因模糊不清,那么单就某个具体案例的探讨所得出的结论能在多大程度上令人信服值得商榷。当然,现有雅安东汉石兽的年代序列仍有一些缺环,例如杨君墓与樊敏墓之间缺少过渡的考古材料。1983年2月,在今凉山州昭觉县好谷乡发现一方以浮雕形式雕刻的有翼神兽石刻[12],考证其年代为东汉灵帝光和四年(公元181年),从羽翼样式和写实风格来看,似可作为上述两者之间的过渡。但毕竟属于墓室内部的画像石,与墓前石兽属于不同形式分类(圆雕和浮雕的差别),埋葬方式也有很大差异(地上和地下的区别),出于审慎并没有将其放入本文的比较当中。但好在雅安东汉石兽前后相隔时间并不久远,仍可做出大致不误的判断。

由于文献记载和考古材料有限,给我们进一步的研究带来了诸多困难。因此,本文基于图像造型比较所讨论的过程和结论,或许能够为今后的相关研究拓展一些思路,但同时仍有待新材料与新研究方法的检验,从这个意义上说,包括雅安东汉石兽在内的东汉墓前石兽的研究仍有很大的余地可供挖掘。

[1][法]谢阁兰.中国西部考古记[M].冯承钧,译.北京:中华书局,2004:10-12.

[2][日]大村西崖.中国美术史[M].陈彬龢,译.上海:商务印书馆,1926:20-22.

[3]任乃强.芦山新出汉石图考.载川大史学·任乃强卷[M].成都:四川大学出版社,2006:37.

[4]石刻史料新编·第二辑第三册·卷十二[M].台北:台湾新文丰出版公司,1977:2164-2165.

[5]李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001:30-35.

[6]张志春.从具象到抽象的演化轨迹——对陕北等地汉画像石一种抽象图纹的文化追溯[J].艺术百家.2003(3):95.

[7]苏健.洛阳新获石辟邪的造型艺术与汉代石辟邪的分期[J].中原文物.1995(2):89.

[8]霍巍.四川东汉大型石兽与南方丝绸之路 [J]. 考古2008(11):73.

[9][宋]洪适.隶释·隶续[M].北京:中华书局,1985:129.

[10][南朝·宋]范晔.后汉书卷七十五·刘焉袁术吕布列传第六十五[M].[唐]李贤,等注.北京:中华书局,1965:2433.

[11]姚环.红砂岩强度的试验研究[J].福州大学学报.1994(5):112-117.

[12]俄比解放.四川省昭觉县出土的汉代画像砖石[J].考古与文物.1994(3):47.

(责任编辑:吕少卿)

J30

A

1008-9675(2017)05-0045-04

2017-07-12

孙 琳(1982-),男,江苏盐城人,淮阴师范学院美术学院讲师,研究方向:民族考古与历史文化。

淮阴师范学院青年优秀人才支持计划(13HSQNS19)。