从“降魔成道”到“驱邪祈福”

——成都蒲江、邛崃唐代触地印如来造像考

卢 丁(四川大学 艺术学院,四川 成都 610041)

宗教艺术研究

从“降魔成道”到“驱邪祈福”

——成都蒲江、邛崃唐代触地印如来造像考

卢 丁(四川大学 艺术学院,四川 成都 610041)

现存初唐-盛唐时期成都地区周边佛教造像中,常见“降魔成道”题材。由于隋唐成都大型寺院工巧稿本资料缺乏,学者在考证“降魔成道”范本的来源时,多依据长安文化中心的相关记载,产生了一些误读与争议。本文以成都周边地区发现的“成道”为主题的造像为切入点,探究成都周边宝冠触地印如来造像源流及内涵寓意。

降魔成道;触地印如来;成都周边地区;唐代

前言

目前学界对成都周边地区唐代石窟造像的研究颇为不足,主要原因在于其零星分布在成都平原周边交通道路上,石窟寺规模较小,造像的规模和数量也远不如川北广元、巴中石窟以及川中的安岳、大足石窟。

据文献记载,晋唐时期,成都是西南地区佛教文化中心,工巧稿本精美、全面。但由于成都地处平原,缺少摩崖造像所具备的地理环境,加之当时南朝统治地区没有石窟寺、摩崖造像的传统(按:广元在此时归属北朝),使得成都平原及周边地区难以遗留代表其佛教文化发展水平的摩崖造像。南朝到初唐成都平原周边的小型石窟造像,受来自成都的大型寺院中佛教美术影响的同时,也受到从北方传入的摩崖造像影响,故而它所反映出的工巧稿本样式,实际上难以代表当时成都大型寺院的工巧水平。

现存初唐-盛唐时期成都地区周边佛教造像中,常见“降魔成道”题材。由于隋唐成都大型寺院工巧稿本资料的缺乏,前辈学者们在考证“降魔成道”范本的来源时,多依据长安文化中心的相关记载,产生了一些误读与争议。本文以成都周边地区发现的“成道”为主题的造像为切入点,探究成都周边宝冠触地印如来造像源流及内涵寓意。

一、“降魔成道”主题造像实例

“降魔成道”在佛传故事中,是佛陀从凡俗转化成觉悟者的转折点,佛教经典图文多详细描述,无论是大小乘的“八相成道”还是“四相成道”,降魔成道都是不可缺少的内容。从公元前后中亚的犍陀罗、北印度的马图拉艺术开始,到佛教美术东传,自四世纪到七世纪的龟兹、敦煌、云冈、龙门石窟都有降魔成道为主题的图像。唐代以前,表现降魔成道方式并不相同:如克孜尔76窟的两幅降魔成道作品里,魔女引诱佛陀、魔罗带领几名魔军攻击佛陀、魔子劝阻魔罗,画面人物不多,场景并不宏大;克孜尔110窟主室正壁上方半圆壁面上的降魔成道图中,魔罗被绘成六臂、率领的魔军人数较多,场面宏大;敦煌的北魏254窟更是大场面描述,佛陀居中,结触地印,左右两方为魔军进攻场面,下方是佛陀施魔力将三魔女变化为三老姬的场面; 敦煌北魏260窟、北周428窟降魔经变较为简练,内容形式像254窟的简本[1]。

这些降魔成道的图像中,佛陀皆以施触地印形象出现。唐代玄奘《大唐西域记》中,记述他在菩提伽耶见到金刚座尊像的文字,在金刚座像造之时,弥勒菩萨化形婆罗门的解释,说明了佛陀施触地印表现“降魔成道”的缘由:

“有一沙门宿心淳质。乃感梦见往婆罗门而告曰。我是慈氏菩萨。恐工人之思不测圣容。故我躬来图写佛像。垂右手者。昔如来之将证佛果。天魔来娆地神告至。其一先出助佛降魔。如来告曰。汝勿忧怖。吾以忍力降彼必矣。魔王曰。谁为明证。如来乃垂手指地言。此有证。是时第二地神踊出作证。故今像手仿昔下垂。众知灵鉴莫不悲感。”[2]

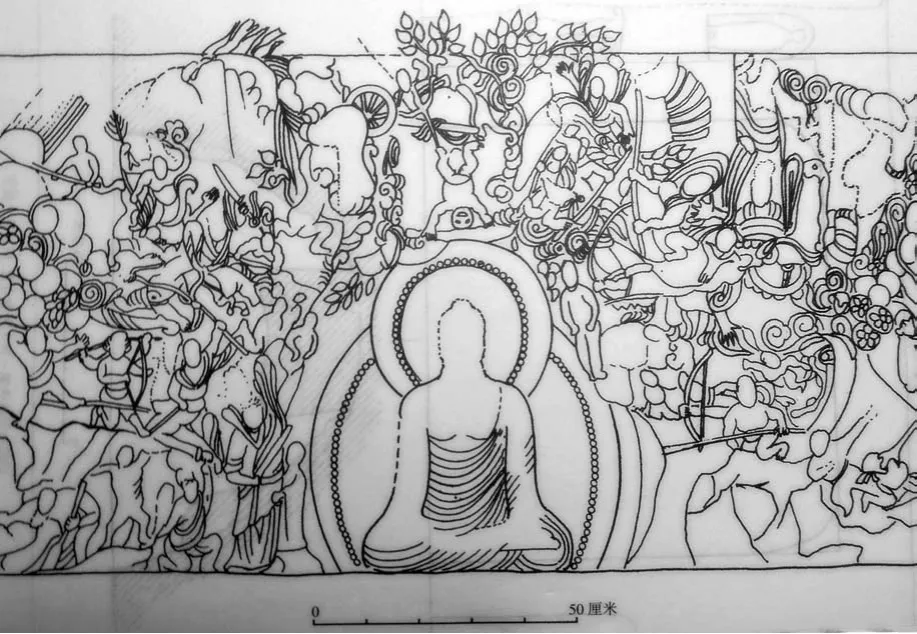

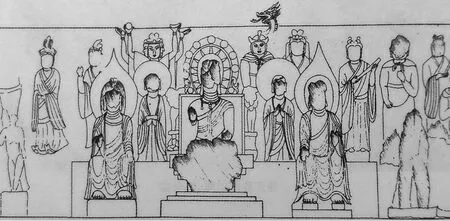

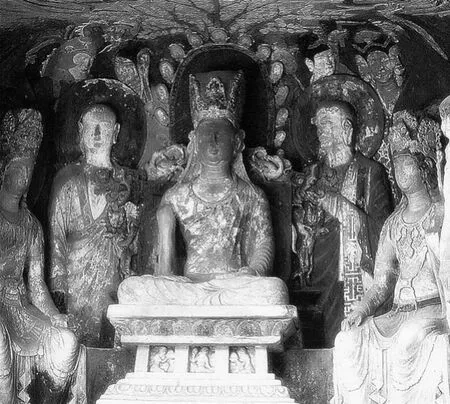

从克孜尔、敦煌壁画的资料来看,自南北朝到中唐时代,应该有多个降魔成道的工巧稿本流入中原及长江流域。成都地区周边石窟中,亦有多种“降魔成道”表现形式,如邛崃白鹤山1号龛构图,与敦煌石窟壁画、经卷图像相近(图1);又如蒲江佛尓湾27龛的主尊造像(图2),虽然头部残损,但从项饰和臂饰看,应与蒲江飞仙阁9号龛一样(图3),是以“宝冠菩萨装触地印如来”的形式出现,其造像年代大约在初唐到盛唐,佛尓湾的唐代寺院毁于何时,现已无文字可考,就历史背景推测,或与会昌灭佛有关,其摩崖石刻在2001年被当地村民发现,佛尓湾27号龛“内龛左右壁设有低台,台上分别立有二身魔众像”[3](按:飞仙阁9号龛则无)。

图1 白鹤山1号龛展开图

图2 佛尓湾27号龛平面展开示意图

图3-1 蒲江飞仙阁2_9号龛

除了龙门擂鼓台北洞东壁主尊宝冠触地印如来像外, 宝冠触地印如来造像目前最多出现在四川地区,对此特殊造像,学者有不同解读和认识:如李巳生先生推测此为毗卢佛或弥勒佛[4];常青先生则以此或为真言宗密教尊像大日如来[5];而HenrikHjort Sorensen认为此为卢舍那佛[6]。

笔者认为:初唐到五代,不同的时间段和地域,这种宝冠触地印如来形象,应有着不同的寓意,将所有的宝冠触地印如来像看成佛教经典中相对应的尊像,这是有待商榷的。南北朝至盛唐期间,佛教经书虽然有大量翻译,却难以证明此时各宗派汉译理论经典,都有相对应的工巧范本。宝冠触地印像工巧图稿或许并非特指弥勒佛、毗卢佛、大日如来、毗卢遮那佛等,而是随时间、地域不同,甚至造像主或信众的不同,而有所不同。如四川广元千佛崖第366号宝冠触地印如来像龛侧有睿宗时期(662年-716年)的造像题记,称之为“菩提瑞像”,之后王蜀乾德六年(924年)的重修铭文称之为“毗卢遮那佛一龛”[7],这说明时代不同,信众对相同造像的理解亦不同。就像工巧中的如来造像,在不同时代、地域,虽然造像外形相同,但有的是代表释迦佛,有的代表弥勒佛、阿弥陀佛、卢舍那佛。

图3-2 飞仙阁9号龛三维图

二、宝冠触地印如来尊像样式由来考

有关蒲江飞仙阁宝冠触地印如来像造像形式的来源,目前国内外学者的研究仍然存在争议。

安吉娜•F•霍华德对广元、安岳、夹江、邛崃的摩崖造像进行调查后,认为:“四川蒲江的佛教造像是中国西南部和印度直接交流的反映。”“蒲江的宝冠佛及其宝座源自波罗模式。印度造像到达四川,通过缅甸和云南……四川工匠用自己的理解来处理外国模式,以便适应本地的口味,四川艺术在接受外来影响方面,从未成为被动的镜子”。[8]

1993年,亨里克•H•索林森对蒲江飞仙阁石窟进行实地考察后,发表《四川蒲江飞仙阁的佛教雕刻》一文,他对安吉娜的论点加以批判,认为飞仙阁的唐代造像是受四川北部和华北造像的影响结果。[6]36-38

罗世平先生也认为长安、洛阳为先发地:“弥勒像与菩提瑞像形成组合主要流行在唐高宗武则天时期,相式源流系于王玄策出使印度这一外交事件。”“在四川地区唐代的石窟中,蒲江飞仙阁石窟另存有武则天永昌元年(689年)的龛像遗存,在这批菩提瑞像和弥勒佛像的存例中,长安、洛阳是先发地,影响流布远届四川。”[9]

但是,仔细比对广元366龛(图4)和飞仙阁9号龛、60号龛,发现除了主尊宝冠触地印有几分相似外,整个龛窟的胁侍菩萨、弟子皆不相似:如飞仙阁9号龛主尊体态纤细,而广元366号龛主尊体态魁梧;飞仙阁9号龛胁侍菩萨为椅坐,而广元366号龛胁侍菩萨为站立;最为重要的是,两窟造像背光等装饰浮雕纹样完全不同,广元366号龛背光为分段化佛装饰,而飞仙阁9号龛背光则是光芒纹,且背后有八部众浮雕。从整个石窟稿本来看,飞仙阁9号龛与佛尓湾27号龛更为一致,像来自相同的稿本,而广元366号龛采用的应是其他稿本。

图4 广元千佛崖366号龛

图5-1 飞仙阁60号龛

图5-2 飞仙阁60号龛

飞仙阁9号龛和60号龛(图5)造像主尊的粉本,是否如罗世平先生所述,是否来自王玄策印度带回的粉本?还待考证,在于从石窟制作年代上看,飞仙阁60号龛铭为永昌元年(689年)制,称“瑞像”[3],广元千佛崖366号龛根据题记内容判定为“景云至延和年间(710-712年)”[10]的作品,成都周边遗存的宝冠触地印如来像似乎早于川北广元。初唐时代,也就是在王玄策带“摩诃菩提树”像回长安前,成都的大型寺院里,有可能已经有了宝冠触地印如来的降魔成道图像,成都平原周边石窟造像的粉本应是来自成都大型寺院。唯一遗憾的是,当时成都流行的工巧粉本,现在几乎找不到直接相关的文图资料。

有关成都初唐时期的佛教文化,从隋到初唐史籍来看:北朝末年周武帝灭佛,打击北方佛教教团,成都当时地处南朝,佛教相对兴盛,北周主蜀后,成都的寺院文化或受到影响。之后隋文帝一度复兴佛教,中原佛教得到恢复,再紧接着的隋末战乱中,两京陷入各路军阀混战中,许多中原僧侣来到了较为安定的蜀地避难,使得初唐时期,成都云集众多佛教高僧,如《大恩寺三藏法师传》第一卷载:“时天下饥乱。唯蜀中丰静。故四方僧投之者众。”[11]《续高僧传》卷一四《唐益州福感寺释道基传》云:“有隋坠历,寇荡中原,求礼四夷,宣尼有旨,乃鼓锡南郑,张教西岷,于是巴蜀奔飞,望烟来萃,莫不廓清游雾,邪正分焉。教阅大乘,弘扬《摄论》,厘改先彻,缉缵亡遗,道迈往初,名高宇内。”[12]“以贞观十一年二月卒于益部福感寺,春秋六十有余矣。时彭门蜀垒复有慧景、宝暹者,并明《摄论》,誉腾京国。”[12]

在隋末唐初,成都地区不仅仅有传统的佛传故事中“降魔成道”工巧稿本,云集的僧人也会携至一些来自各地的“降魔成道”工巧稿本。隋末初唐之际,我们从当时流行的相关降魔成道的佛教经典记载来看,成都的大寺院中,可能已经有了表象降魔称道题材的宝冠触地印如来像稿本。

鸠摩罗什译《大智度论》在隋唐之际影响很大。在其第二十八卷以问答形式讲“降魔成道”“六神通”时,记有:

“初夜时魔王来欲与佛战,菩萨以神通力种种变化,令魔兵器皆为缨络。降魔已,续念神通,欲令具足,生心即入,便得具足神通。降魔已,自念一身云何得大力?便求宿命明,自知世世积福德力故。中夜时魔即远去,寂寞无声,慈愍一切故,念魔众声,生天耳神通及天眼明。用是天耳,闻十方五道众生苦乐声。闻声已,欲见其形,而以障蔽不见故,求天眼。后夜时既见众生形,欲知其心故,求他心智。知众生心皆欲离苦求乐,是故菩萨求漏尽神通,于诸乐中漏尽最胜,令众生得之。”

“问曰。菩萨已得无生法忍。世世常得果报神通。今何以自疑既见众生而不知其心。答曰。有二种菩萨。一者法性生身菩萨。二者为度众生故。方便受人法。身生净饭王家。出四城门。问老病死人。是菩萨坐树王下具六神通。复次菩萨神通先有而未具足。今于三夜所得。是佛神通行人法故。自疑无咎。”[13]

从魔王与佛战,菩萨以神通力种种变化,令魔兵器皆为璎珞,“菩萨坐树王下具六神通”来看,释迦佛传故事,在悟道前,释迦的化身像是以菩萨形象出现,那么在降魔成道的佛传故事里,应该有相对应的美术形象出现。

此外,隋代阁那崛多翻译的《佛本行集经》(按:该经是一部佛陀一生化迹最为详细的巨典,共60卷)在佛陀传记上,有很大的拓展与发挥,佛传故事的文学情节上,采取渲染、夸张的描绘手法,特别在“降魔成道”事迹上,更用大量笔墨渲染释迦事迹。可见当时在释迦传记中,“降魔成道”在释迦佛生平中,是有划时代意义的重要事件。“降魔成道”的描述从该书卷26的《向菩提树品》中开始,包括27卷的《向菩提树品》下和《魔怖菩萨品》上,卷28的《魔怖菩萨品》中,卷29的《魔怖菩萨品》下和《菩萨降魔品》上,卷30的《菩萨降魔品》下,合计5卷7品,共三万四千余字,经书里面降魔成道的主角称为“菩萨”,如卷27《向菩提树品》:“菩萨树下加趺坐,如以大蛇自缠身。发于如是弘誓心,事若不成不起坐。”

当时经书中,“降魔成道”的主角被称为“菩萨”。我们推测:在当时人眼中,佛传故事中的释迦“降魔成道”前是宝冠菩萨相,故而工巧稿本也就制成了宝冠触地印的释迦菩萨像。

十六国时代翻译的小乘佛教经典《长阿含经》的《大本缘经第一》里,诸相师称颂悉达多王子身相时说:“王以问相师,相师敬报王,称颂菩萨相,举身光明具。”在讲到太子悟道时候,说:“尔时菩萨逆顺观十二因缘,如实知,如实见已,即于座上成阿耨多罗三藐三菩提。”经书是把尚未成佛的悉达多王子称为菩萨。或许这时的工巧稿本,已开始把“降魔成道”佛传故事中的释迦塑造成菩萨形象,或与经书一起传入并加以汉译。

综上所述,在初唐以前,应含有各类“降魔成道”的工巧稿本,南朝末到隋、初唐时代,许多僧人从全国各地集聚成都,各种经书、工巧稿本都汇集成都各大寺院,“降魔成道”题材也开始脱离了佛传故事的表达形式,成为佛教美术中一个重要单列美术题材,传达着更多、更深的佛教文化寓意。虽然目前暂时还没有资料证据能考证成都大寺院宝冠触地印如来像稿本的具体来源,但根据经书的记载,我们认为:宝冠菩萨装的如来像或在南北朝后期或隋代已有各种稿本存在。

图6 花置寺6号龛

三、从“降魔成道”到“驱邪祈福”

初唐到盛唐的单窟造像中,“降魔成道”已脱离了佛传故事,成为单独工巧稿本,表达着更深的佛教寓意。从大致相同的佛尓湾27号龛和飞仙阁9号龛来看,或因时间推移,稿本中“降魔”部分逐渐简化,突出表现释迦菩提树下“成道”的场景,图稿中魔女的内容逐渐淡出。对于魔罗、魔女、魔军仅是人们头脑中“贪欲”的化身,降魔的内在含义是克服“贪、厌、饿、渴、欲、懒、惧、疑、怒、骄”之理,随着当时佛教文化教育的普及,信众或许大多知道魔是心魔,因此当时的稿本既有具象魔罗、魔女、魔军的表现形式,也有魔罗、魔女、魔军的逐渐淡出,重点表现释迦佛在菩提树下“悟道”“成道”之场景,在成都周边地区,施触地印端坐在菩提树下的释迦像成为代表“成道”的常见样式。

从成都蒲江邛崃唐代石窟的遗存来看,当时“降魔成道”同时存在几种不同的稿本,与南朝到初唐成都地区的佛教美术情况相似,呈多样性。相同内容的美术表现形式很多,这应该是初唐时候,四川地区工巧稿本来源多样性造成的。值得说明的是,隋到盛唐,佛教经典的大量翻译,造就后来天台、华严、禅、净土、密教、律宗的盛行。因此学者们根据经典,对各地触地印如来的造像有各种不同解说。

除了宝冠菩萨装外,成都周边其他样式的触地印如来像,还有如邛崃石笋山摩崖26龛主尊,另外四川地区如巴中、安岳以及陕西宝庆寺都有触地印如来像。这些造像工巧稿本最早源起或是“降魔成道”图稿,但随着区域的不同、时代的推移、佛教文化的发展,稿本的表现形式也就赋予了新的解说。

从成都周边的触地印如来像龛窟的主题表现来看,其内涵意义应由初唐、盛唐的“降魔成道”主题寓意慢慢延展,到了中晚唐,组合进其他美术稿本中,以表现“成道”、“祈福”、“延寿”、“驱邪”等领域。或许在成都大型寺院,高僧们对佛教美术图稿的表现有比较深刻的理解,但成都周边地区小型寺院的造像,面对一般庶民,也许有了更多的现世色彩。

从现存资料看,蒲江邛崃地区唐代的宝冠触地印如来像的样式,在盛唐之后并未发现。但触地印如来像的图稿,却一直持续做到中晚唐。从邛崃有触地印如来造像的造像铭文上看,中晚唐的触地印如来像已经脱离了“降魔成道”的主题,和庶民的“驱邪祈福”连在一起,如邛崃花置寺第5和第6号龛(按:邛崃花置寺造像位于距县城五公里的西桥乡,这里的唐代造像因为长年损坏,加上近现代拙劣的修补和装彩,唐时原貌已很难复原)。

花置寺第5龛和第6龛主题是千佛,在千佛造像的中下部的“中央台础”上,有偏袒右肩的触地印如来像,旁有两尊胁侍菩萨,是与千佛组合一起的触地印如来像(图6)。经宋、明、清翻刻的6号龛题刻落款,是唐贞元十四年马宇的撰文,讲述了造像的原委:“于是千亿万佛,尊容俨然。三十二相,毫光普照。释侣瞻仰,州人扶持。天鼓时鸣,不惮怒雷之震。法雨常润,无忧劫火之焚。资国祚以延长,济群生而何极。”[3]佛教造像与祈福联系在一起,这也许是唐中晚期佛教美术庶民化的结果。花置寺6号龛铭文中祈福、避灾、延国运或与大唐贞元年间吐蕃和南诏联手入侵西川有关[14],而花置寺中2号龛建造的毗沙门天王像,应该是与当时参加战事的西川兵礼佛有关。 这或许也正是马宇撰文的长篇的铭记中,并未提及造像主尊的尊名,而是强调消灾祈福,以期望尊像能使“法雨常润”“国运延长”“济度群生”的原因。当时的触地印如来像,已脱离了“降魔成道”的释迦像内涵,转为如来本尊相,具有“济群生”“驱邪、祈福、延寿”等现世意义。

结 语

隋末唐初,“降魔成道”由佛传故事发展成一个重要的经变故事,便出现了各种美术表现稿本。蒲江飞仙阁的宝冠触地印如来像的稿本形式应该是来自成都的大型寺院,稿本源流并不一定是前辈学者们推测的来自长安,宝冠触地印如来像在不同的时代、不同地区应具有不同的解读。从现有资料看,成都周边地区的宝冠触地印如来像稿本在盛唐后就逐渐消失,而触地印如来像虽然仍有出现,但此时其内涵意义已经从“降魔成道”转化为“驱邪祈福”,更具现世意义。①图注:图1-图6为笔者2000年到2005年作为领队经国家文物局批准带中日合作调查队田野调查所绘制、扫描、拍摄。

[1]霍旭初.印度、龟兹、敦煌降魔变之比较——佛教哲理向通俗化衍变[M]//西域佛教考论.北京:宗教文化出版社,2009.

[2]玄奘.大唐西域记:卷八「摩揭陀国(上)」[M].上海:上海人民出版社,2006:198.

[3]卢丁等,主编.中国四川唐代摩崖造像:蒲江、邛崃地区调查研究报告(中文编)[M].重庆:重庆出版社,2006.

[4]李巳生.一佛五十菩萨和菩萨装佛[J].敦煌研究.1991,(2):56.

[5]常青.试论龙门初唐密教雕刻[J].考古学报.2001,(3): 352-353.

[6]Henrik Hjort Sorensen.The Buddist Sculptures at Feixian Pavilion in Pujiang,Sichuan. Artibus Asiae vol.LVII,1998.

[7]广元市文物管理所、中国社会科学院宗教所佛教室.广元千佛崖调查记[J].文物1990(6);罗世平.广元千佛崖菩提瑞像考[J].故宫学术季刊.1992, 9(2):122.

[8]Angela F.Howard. Butween Sculptures of Pujiang,Sichuan:A Mirror of the Direct Link Between Southwest China and India in High Tang. Archives of Asian Art XLII,1989:49-61.

[9]罗世平.天堂法像——洛阳天堂大佛与唐代弥勒大佛样新识[J].世界宗教研究.2016(2):29-42.

[10]罗世平.广元千佛崖菩提瑞像考[J].故宫学术季刊.1992,9(2):122.

[11](唐)释彗立,译.三藏法师传[G]//中国基本古籍库:大正新修大藏经本,卷一:2.

[12](唐)释道原.续高僧传[G]//中国基本古籍库:大正新修大藏经本,卷十四:187.

[13](后秦)鸠摩罗什译.大智度论[G]//中国基本古籍库:大正新修大藏经本,卷二十八:371.

[14]新唐书[M].列传第一百四十七上 南蛮上 北京:中华书局,1975:3110.

(责任编辑:梁 田)

J309

A

1008-9675(2017)05-0001-05

2017-06-10

卢 丁(1963-),男,四川成都人,四川大学艺术学院教授、美术学系主任,日本早稻田大学博士,研究方向:中国佛教美术史、工艺美术史。