草间弥生《南瓜》系列作品的图像学分析

徐跃之 (武汉理工大学艺术与设计学院 430000)

草间弥生《南瓜》系列作品的图像学分析

徐跃之 (武汉理工大学艺术与设计学院 430000)

草间弥生是日本当代著名的波普主义女性艺术家,被称为世界著名的“圆点女王”、“日本超级艺术天后”、“话题女王”等,她用自己对绘画艺术的独特见解,给世人留下了别具一格的艺术作品,给读者带来强烈的艺术冲击和视觉享受。对于大多数初次欣赏草间弥生作品的参观者,往往难以真正理解她的作品所表达的艺术含义,故以草间弥生独爱的南瓜题材为例,用潘诺夫斯基的图像学来分析其艺术作品的图像意义,并试图阐释草间弥生的艺术作品想要表达出来的内在含义——用宇宙的大爱来消融一切。对草间弥生部分作品的分析,充分说明了笔者的这种理解与感受——艺术作品往往是创作者内心情感的表现形式;欣赏艺术大家的作品,不仅能感受艺术家的个人艺术魅力,而且能提高我们的艺术鉴赏力。

潘诺夫斯基图像学;草间弥生作品;图形意义;波尔卡圆点

2014年初,笔者专程到上海当代艺术馆,有幸参观了日本著名艺术家草间弥生的亚洲个人巡回艺术展览——《我的一个梦》,个展上展现的草间弥生各种类型的作品,包括绘画、雕塑、布艺、剪纸、光声电类作品等,让参观者流连忘返、夸赞有加,能深切感受到她的个人艺术震撼力。从此以后,笔者对这位波普主义的女性艺术家留下了深刻的印象。

一提到波尔卡圆点就会想到草间弥生,她用自己对艺术的独特见解和独具风格的艺术作品给每一位观展者带来视觉上强有力的冲击。但是初次欣赏她作品的参观者多半都不能真正理解她所表达的艺术的含义,可能只是因为她作品纯粹绚烂的色彩、引领潮流的网绘风格甚至是新奇的交互式观展体验而感到有趣。所以,尝试以草间弥生独爱的南瓜题材,用潘诺夫斯基的图像学来分析其艺术作品,并试图阐释草间弥生所创作的艺术作品想要传达出来的内在意义。

一、潘诺夫斯基的图像学概述

图像学是在图像志的基础上发展而来,起初是西方用于艺术研究的方法之一,后被引进我国。此种分析方法致力于将艺术作品放入其所处的特定的历史文化背景下,让观者在了解艺术家的创作经历之后,能更好地理解他们的创作意图,因而得到广泛的使用。

那么图像学和图像志又有什么不同呢?在范景中翻译的《〈维纳斯的诞生〉的图像学研究》一文中简洁明确地指出“所谓图像学(Iconology)与图像志(Iconography)不同,后者是把艺术品中的象征物、主题和题材加以鉴定、描述、分类、解释的学科,而前者则是要调查解释艺术品的整体意义,特别是要在文化史的大背景中去揭示这种意义”。由此观之,两者最大的不同之处在于图像学更能揭示出艺术作品潜藏的更为深层的含义。尤其发展到现今,图像志更像是一个综合性工具,将图片系统地选择、命名、归类,它不能深入地发觉这些图片后隐藏的文化意义。这样,当研究者想要研究某一类行为或作品背后隐藏的含义时,图像志就不能发挥作用了,但是图像学可以。图像学吸收了图像志的优点,并结合了历史学、心理学、地理学等众多其他学科方法,能综合地分析图片,从系列图片的某一共同的细小特征入手,挖掘其后隐藏的深刻含义。

潘诺夫斯基在1955年出版的《视觉艺术的含义》中,将图像学的三个层次分为前图像志描述、图像志分析和图像学解释。在第一层次,解释的对象以第一性或自然为母题,即视觉上所能识别的现象层,包括用于表现自然物象的点线面、色彩、形态等等;第二层次则需要一些经验来发现和传达艺术作品背后潜藏的意义,如某种抽象的寓意、特定主题的解释等等;第三个层次则需要进行“意义的重构”,即在已经了解作品的象征意义的基础之上,将其返归到当时的文化背景下,看艺术家是如何用自己的创造力将这些综合因素凝聚到自己的作品中。

在现代社会,信息量如此发达的今天,图像志发挥的作用有些浅浅,所以笔者从图像学的角度出发,通过图像学的三个层次来深入探索草间弥生《南瓜》系列作品背后所蕴含的意义。

二、从图像学角度分析《南瓜》系列

草间弥生,1929年出生于长野县松本市,快90岁高龄的她面对镜头总是嘟着嘴、瞪着眼、表情冷漠好似有层隔膜将她与周遭世界隔离开来,又因其别具一格的艺术创作手法而被称为日本圆点怪婆婆。她的创作题材大部分取自生活中随处可见的东西,类型广泛不仅仅局限于动植物,还有些生活用品等其他类别。但是说到南瓜作品,几乎是世界上没有人能超过草间弥生,她那极具装饰性的波普南瓜系列已经成为她作品中的经典。几十年来,她对南瓜的喜爱也远远没有停止。

(一)前图像志描述

笔者先从草间弥生《南瓜》系列作品的构图、色彩、波点、线条等入手分析,这些最表层的物象则构成了母题描述的对象,这属于“前图像志描述”阶段,即潘诺夫斯基图像学的“所见即所得”。

先不去考虑这系列作品的内在意义,《南瓜》系列的画作中的任何一幅,入眼都是以很醒目的“南瓜”为画面主体物。南瓜它在画幅中的体积和日常生活中所见的南瓜格外不一样,它表现为异常的大,几乎占满了整个画面。南瓜过大的体积使得画面不会让观者产生轻飘感,草间弥生用南瓜夸大的体积感来达到视觉上的重力平衡。

其次,在草间弥生的笔下,南瓜可以是五彩缤纷的,它的色彩脱离了常见的南瓜黄,反而增了让人一看就觉得神经质的、非常态的蓝色、绿色、橘黄色等其他颜色。这些饱和度高的色彩和深色的背景产生了鲜明的对比,让主体物更加的跳跃和突出。细看主体物上有很多大小不一的波点,这些波点纵向上大小统一,但在为了表现结构的时候也会有规律的变大或变小——由小而密变成大而疏复又变为小而密,在空间上构成了远近的纵深感;横向上每一瓣南瓜的波点都由内向外逐渐变小直至消融。在有规律的安排下巧妙地勾勒出南瓜的基本结构,让观者一眼就能识别出主体物来。

暗色的背景上绘有三角的纹路,与主体物取色一致的线段将暗色背景划分为一个个互不相同但在错综复杂中又构成和谐统一的三角形。背景的三角形与主体物上装饰的圆点形成对比,更如图1中(a)和(b)在画面外框也有几排三角形,尖角朝内指向,让观者的视线不自觉会入中心,也让主体物在画面中产生更强的视觉冲击。

《南瓜》作品上密密麻麻的波点(圆点或圆圈),可以说是草间弥生的作品标志物,她非常善于通过波点(圆点或圆圈)构成各种类型的艺术作品,这些不同于其他艺术家构成作品的方式,使她获得了世界著名的圆点女王、日本超级艺术天后等称号。

解读草间弥生创作艺术品的这个重复性的圆点的方式,既可以被理解为她与世界沟通的途径,又可以被理解对她自己患病一种治疗。草间弥生是一个家庭孤独的孩子,在幼年时代她就对自己所看见的生活中的圆点感兴趣。镜子、圆点花纹、生物触角和尖端都是她所创作的艺术作品中重复出现的元素,她对斑点的迷恋源自幼年患有神经性视听障碍,这场疾病使她看到的世界仿佛隔着一层斑点状的网。从此,她开始创作这些元素,这些元素像是细胞,种族,分子,那些生命最基本的元素,草间弥生把它们看成是来自宇宙的和自然的信号。“地球也不过只是百万个圆点中的一个”。她用这些元素来改变固有的形式感,在自己的作品之间刻意地渲染连续性,极力营造一种无限延伸的空间,让置身其中的观众无法确定真实世界与魔幻世界之间的边界。

《南瓜》系列作品没有刻意地描摹勾勒主体物的边缘外形,草间弥生通过背景和主体物之间亮暗色彩的对比,对波点大小的合理把握,使主体物的外部轮廓更为清晰,也使得庞大的画面不会产生混乱繁杂感。背景与主体物选色一致,这让主体物更加与背景融合。二者所选不同的形状的重复排列使主体物突出而不显得突兀,也让画面在统一中又有细小的变化,更加吸引观者的眼睛。

(二)图像志分析

在前图像志的描述里,笔者先忽略了艺术作品背后的内在意义,从而直观地分析了艺术作品表层性的东西。那么,在第二层次,即“图像志分析”阶段,也是图像学真正发挥作用的一个阶段,笔者试分析草间弥生这样创作的原因,并探寻其想要传达的内在意义。对于第二层面的分析需要深入到艺术家的创作表现手法上去。草间弥生表现出来的独特之处正是在于她对波点的运用和网绘创作手法的展现。只有注意并正确理解艺术家表现出来的特殊形象才能更好地理解艺术作品里想要传达的深层意义。

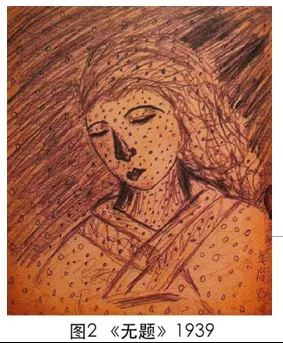

草间弥生的童年可谓是不幸的。家庭经营育苗和採种场的她虽然家境富裕,但父亲的风流行为和母亲的歇斯底里让她的童年充满伤痛。在很小的时候,她便发现她与常人不一样,她的眼前总是会出现幻觉,她将这件事情与母亲讲却遭到了无视。她企图用画笔来抵抗幻觉带给自己的惊恐,但又一次遭到了母亲的冷酷嘲讽和暴力反对。在年幼的草间弥生心里,母亲已经不在是母亲,而是冷漠的陌生人。这里从她幼年的画作《无题》(见图2)中便能看得出来,而也正是这幅画让我们看到了她独特的网绘表现手法最初的模样。而在其后草间弥生彻底患上了神经性视听障碍,她的世界从此蒙上了一层无限大的名为幻觉的网。她说:“我重复图像来源于精神疾病,年幼的病使我看到的世界仿佛隔着一层圆点状的网,所以开始画这些点。我一直企图用绘画治好我的病,但梦和幻觉一直都在发生,这些无法摆脱的图像来源于我的病,对我来说无可替代”。这大概就是最早能追溯到的草间弥生网绘技法产生的源头。

草间弥生特别喜欢用主体物占据画面的绝大部分面积,所以在《无题》这张画中,“母亲”作为单一的主体物自然是占据了满满的篇幅,而最值得注意的是,整张画都充斥着形态各异的小圆点。这些纷杂的圆点和凌乱的线条使这张画看起来没有那么和平与爱,反而是充满了惊恐与茫然。并且草间弥生的作品尺寸巨大,常常一幅画作就单独占满一面墙。露西•利帕德说:“……作品已经和展厅墙壁几乎一般大小,给人印象是一个没有展品的展览”。这样巨大的画幅无不显示着她对于艺术的痴迷和疯狂。按照常理,对于如此巨大的作品,观者会寻求一个恰当距离来观看,而这个距离多半离作品很远。但是草间弥生的作品仿佛像一个宇宙黑洞,不断地吸引着观者往前往前再往前,甚至让观者产生了不由自主地用手去触摸作品的强有力的被吞噬感。这样类似于互动式的观展体验,无形而又无声地达到了草间弥生艺术创作的目的——消融一切直至消融自我。

草间弥生运用网绘和无止境的波点来表达她“消融”的爱的创作理念日趋成熟。她说:“我的生命也是一个点,是亿万粒子中的一点,我要用天文数字的斑点,编造出一张苍白虚无的网,在此时此刻提出宣言、消融自我、他者和宇宙的一切”。并且“在几何学上,点是一种看不见的实体,因此它必定被界定为一种非物质的存在。从物质内容考虑,点相当于零”。波点即圆点,一个点就相当于一个圆,圆的独特张力使它可大可小可以包含所有,所以点也被赋予这样特殊的张力,即消融万物。所以草间弥生的作品里我们找不到明确的边界,甚至她为了消融边界力致于将作品尽可能的画大,再用不断重复单一的波点密密交织于画面上,增强这种无限延伸直至消融的感觉。在她这些无尽的波点里蕴涵着她对爱的理解和向往,她将大爱融入于自己的作品里,为自己也为观者构建了一个无垠的、消融一切的、爱的世界。

(三)图像学解释

在进行了第二层次图像志的分析后,第三层次更注重于对艺术品“意义的重构”,即艺术家选择这个主题的原因,以及表现这个主题所用的形式。

通过对草间弥生生平的了解,笔者发现在她成长成人的这个对“人”塑造的重要时期,日本正经历着各种频繁的战争,战时的祸乱使得食物紧缺,南瓜便成了她的家常便饭。并且草间弥生的家庭经营育苗和採种场,自幼她就与南瓜、花朵等植物结下不解之缘。即使被母亲暴力伤害后她也会对植物倾诉自己的感受,她深信植物能听懂她的内心,能治愈她的伤痛。她说:“在艰苦的岁月,南瓜慰藉过我的心。我第一次看到南瓜还是小学的时候。我去祖父的苗圃玩耍时,在小路旁看到黄色的花和小小的南瓜。我把手伸向茂密的叶子,在其中翻找到一只南瓜。当想将它从茎杆上扭下来时,我听见南瓜用生命向我叙说着什么”。

尽管在日本,“南瓜”用于形容人是一种指人又矮又胖的贬义词,但这仍然不能影响草间弥生对南瓜的喜爱,她认为胖胖墩墩的南瓜身上每一处都那么的可爱完美,无论是南瓜蒂也好还是南瓜瓣也好,总能牢牢地吸引她的全部注意力。她甚至可以花费大量的时间与南瓜呆在一起,描摹它、倾听它,这也就是几十年来南瓜都能成为她艺术作品里经久不衰的原因。

草间弥生说:“南瓜的外型实在太可爱了,我完全无法抗拒。南瓜这种形状,最吸引我的地方是它脂粉未施的大肚子,还有它强大的精神安定感。”正是因为家庭的不安定,导致了草间弥生对于爱和稳定的向往,她用网绘技法所构造出来的无限大的宇宙正是这种爱与静谧的无限延伸,也是对非爱行为的强烈抗拒。也许观者第一次看草间弥生的作品会觉得跳跃、密密麻麻,但是当仔细观看后又会沉浸于她所构造出来的新的点的宇宙中。

南瓜让草间弥生感到精神上的安定,所以除了对单个个体南瓜的描摹外,她还创作了一副与众不同的南瓜(见图3)。画面中除了占最大篇幅的南瓜和角落那些她最擅长的花朵外,还有一个位于画面视觉中心穿红色波点连衣裙的小女孩。在这张图上,我们可以清楚地感受到南瓜对于草间弥生的重要性:红色波点连衣裙仿佛就是草间弥生本人的标志,而巨大的南瓜城堡仿佛就是她慰藉心灵的家园。她通过在鼓鼓的南瓜腹部打开一扇窗户告诉观者在这里她很安全、很温暖、能感受到满满的爱。无论是衣服还是南瓜,都有密密麻麻的波点将她包围,她沉静在这些无尽的幻想中,自我满足、自我消融。

这些经历赋予了《南瓜》系列作品更深层的意义,在这系列作品的背后所蕴含的内在意义便是一个内心拥有少女幻想的精神病艺术家将爱与自我消融于作品中,并构建了一个大爱的绚烂宇宙来抵制非爱的一切。

草间弥生的创作并不仅仅止于平面绘画,后期也扩展到雕塑、行为艺术、装置艺术等等,而她的精神疾病也使她不论哪一种类的艺术作品都深深打上了单一图像重复排列的烙印。而这竟引领了未来美国波普艺术的潮流。安迪•沃霍尔参观草间弥生的展览时也被其独特又前卫的艺术作品所深深震撼。而草间弥生在接受媒体采访时也多次谈及包括安迪•沃霍尔在内的美国艺术家曾经借鉴她的想法。独立策展人方振宁是这样评价她的:“不容忽视的是,她既是日本当代艺术的先锋,在纽约期间,更是影响了美国的波普艺术”。英国《泰晤士报》公布20世纪最伟大的200名艺术家的调查结果:日本有4位艺术家上榜,分别为村上隆、草间弥生、杉本博司和野口勇,相比村上隆等其他3位日本艺术家,80岁的“怪婆婆”草间弥生比他们提前了整整三四十年。这强有力的证明了草间弥生不愧是一个前卫的艺术家,她的艺术作品前卫时尚、充满现代感并能引领了当代人的审美趣味。

三、结语

潘诺夫斯基的图像学让我们从艺术作品表面入手,探测其背后深藏的内在意义与历史意义,但我们也不能就此机械僵化地运用图像学,使这个解图方法变成一成不变的固定模式。并且图像学不仅适用于单一作品的解读,也适用于系列作品的解读,因为同一作者的一系列作品中所特有的表现手法的不断出现,使我们能更精准地抓住隐藏在作品背后的内在意义,也让我们能更好地理解艺术家以及其想要通过作品所传达的创作意义,提高我们的艺术鉴赏能力。

[1]邵宏.从王国维到范景中:西学美术史入华100年[EB/OL]// http://news.artron.net/20131112/n532579_9.html.[2017-06-10]

[2]草间弥生近十年作品精选.艺术中国[EB/OL]// http://www.360doc.com/content/12/0528/19/9061321_214325489.shtml[2017-06-10]

[3]圆点“怪婆婆”:草间弥生[EB/OL]//http://doc.qkzz.net/article/d1c0d787-1273-4788-8261-fed7fd7233d3.html.[2017-06-10]

[4][英]格里塞尔达•波洛克,著.赵泉泉,译.精神分析与图像[M].江苏:江苏美术出版社,2008:178

[5][日]草间弥生,著.郑衍伟,译.无限的网[M].台湾:木马文化事业有限公司.2011.44-45

[6][俄]康定斯基,著.罗世平,魏大海,辛丽,译.康定斯基论点线面[M].北京:中国人民大学出版社,2003:9.

[7]漫游奇境的现代爱丽丝草间弥生(下)[EB/OL]//http://moment.douban.com/post/109321/[2017-06-10]

[8]日本当代的重要艺术家:草间弥生[DB/OL]//2013(7).http://artist.artron.net/20130711/n475361_3.html.[2017-06-10].

[9]百度百科.草间弥生[DB/OL]//http://baike.baidu.com/view/740992.html.[2017-06-10].