语文核心素养在高考中的考查原则与路径

胡向东

(华中师范大学,武汉 430079)

语文核心素养在高考中的考查原则与路径

胡向东

(华中师范大学,武汉 430079)

在语文教育的重要性日渐突出并为各国政府日益重视的背景下,如何提高学生语文核心素养,如何在高考等统一考试中对学生的语文核心素养发展水平进行客观准确的测试,已成为教育和考试工作者面临的重要课题。本文在分析梳理语文核心素养中心内涵的基础上,结合高考等大规模考试的特点,提出了语文核心素养视角下高考考查内容目标的建构路径,主张以立德树人为核心、以“四翼”为考查路径、以整体化考试设计和情境化问题设计作为高考考查语文核心素养的方法。

高考改革;高考语文;高考命题;核心素养;核心素养测评

自2016年9月“中国学生发展核心素养总体框架”正式发布以来,核心素养的内涵及其核心诉求“培育什么样的人”成为学术界乃至社会舆论关注的热点话题。经验表明,各国或地区推进21世纪核心素养教育时,多以建立以核心素养为导向的评价与反馈系统作为重要抓手;核心素养的评价可以依托形成性评价、统一考试或教育监测、行业资格证书等形式来实现。而在全球化背景下,语文教育的重要性日渐突出并为各国政府日益重视,如何提高学生语文核心素养成为我国语文教育界乃至教育界的一项紧迫任务。那么,如何在学业质量评价和高考等统一考试中对学生的语文核心素养发展水平进行客观准确的测试,则成为教育和考试工作者面临的课题。本文在分析梳理语文核心素养中心内涵的基础上,结合高考等大规模考试的特点,对语文核心素养在高考中考查的原则与路径进行探讨,就教于各界专家和读者。

1 建构语文核心素养的纬度

进入21世纪,随着课程改革的推进,新的课程理念、教学方式、评价方式等为语文课程教学带来新的挑战,迫切要求语文课程能使学生获得丰富的语言和文化的积累、良好的阅读理解能力、表达交流能力和思维能力,并能在培养学生思想道德修养和科学文化修养、良好个性和健全人格、创新精神和合作意识、终身学习的意识和能力等方面发挥作用。经济合作与发展组织(OECD)秘书长Andreas Schleicher曾指出:“过去,‘有文化’主要指能阅读,用来处理一套完整的编码知识体系的技术技能每个人往往只需要学习一次就可以运用终身。今天,‘有文化’意味着会学习,更多地是指在不断变化的环境中与各种各样的情况下能够识别、理解、阐释、创造以及交换知识的能力和动力,包括处理歧义、解释和解决不同信息间的冲突。”[1]这段话,可视为形象理解语文核心素养内涵的一把“钥匙”:如果前一个“有文化”,指的是语文知识和基本技能的话,后一个“有文化”,则是语文素养。

高考作为最受关注的大规模高利害考试,一直是我国教育体系和社会生活中各种错综复杂的矛盾的“结点”,是我国教育改革发展过程中的热点和难点。语文素养是学生学好其他课程的基础,也是学生全面发展和终身发展的基础。语文课程的多重功能和奠基作用,决定了它在基础教育阶段的重要地位。语文高考,因此成为热点中的焦点和焦点中的难点。

高考能够测评语文核心素养,应该是一个没有争议的话题,其前提在于,明确语文核心素养的内涵。笔者以为,应从以下纬度建构基于评价的语文核心素养。

第一,语文核心素养应该是语文的。

什么是语文核心素养?这个话题自21世纪初“引爆”以来,众说纷纭,理解多样,套用一句文学鉴赏常用的话,可谓“人人心中有,说法各不同”。王宁教授提出:“语文核心素养是学生在积极主动的语言实践活动中构建起来、并在真实的语言运用情境中表现出来的个体言语经验和言语品质;是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力、思维方法和思维品质,是基于正确的情感、态度和价值观的审美情趣和文化感受能力的综合体现。”[2]比较而言,顾之川指出:“语文核心素养应包含以下四个方面内容:一是必要的语文知识,包括语言文字、文学审美、人文素养等知识;二是具有较强的识字写字、阅读与表达(包括口语与书面语)能力;三是语文学习的正确方法和习惯;四是独立思考能力、强烈的好奇心、丰富的想象力与强烈的创新欲望。”[3]探讨定义表述不是本文主旨所在,笔者只是借此强调,专家的定义语言虽然各不相同,但是核心指向却是一致的,即语文核心素养应该是语文的,是学生通过语文学习可以得到培育和塑造的素质和能力。

从学科的角度来说,学科核心素养是核心素养的育人功能与学科价值的有机结合,是该学科实现立德树人根本任务的价值所在。学科核心素养的培育,离不开学科的沃土,也不能抛弃基础性的育人价值。学科核心素养应该是植根于学科的核心素养,是关注学生基础素质培育的素质和能力要求。

因此,强调语文核心素养应该是语文的,就是既要关注学生基础素质的培养,也要为语文课程和语文教育评价划界,不能“泛化”语文核心素养。一般说来,我们讨论语文核心知识、核心能力时都比较明确,如在知识教学时代,以“字、词、句、语、修、逻、文”概括语文知识素养,后来以“听、说、读、写、思”概括语文能力等等。进入“语文素养”时代,除了照例包括知识、能力之外,还把文学审美、文化价值、思想价值等纳入。这样一来,素养的内涵已有较大的扩延。问题在于,扩延不能无止境,这是有前车之鉴的。过去语文课越界时被上成政治课、历史课,现在因“跨界”开始流行,以及因实用类文章增多和语文人文性与工具性结合的要求,而出现了将语文课上成“科技课”“文化课”“哲学课”等现象,就是明证。总之,语文学科核心素养的建构,首先应该是语文的,其次应该是语文核心的,因而它不是包罗一切的,相反是“少数的”“核心的”。应该从自己的特性中提取本学科对于学生核心素养培育最有价值的东西,将这些东西作为本学科的核心素养,并落实到教育教学中,发挥其他学科不可替代的独特贡献。过于泛化语文核心素养的内涵,超出学科实施力量,就会成为学科实现不了的目标,也将模糊语文高考的界限。

第二,语文核心素养应该是传统基本素养和现代关键素养的有机结合。

关于学生发展核心素养的研究表明,尽管各国际组织、国家和地区出于不同的价值立场,所建构的核心素养内容维度各不相同,甚至差异显著,但是,综合比较各个核心素养的内容体系后可以看到,传统的基本素养(读、写、算)仍然是21世纪核心素养中的重要组成部分,如日本,就直接将其确定为基础能力[4]。与此同时,伴随着时代发展与全球化进程的推进,也产生了许多现代关键素养,如全球意识、国际理解、跨文化素养、信息技术素养等。因此在建构核心素养内容体系时,不管是基于哪种理论框架,都要兼顾到传统基本素养和现代关键素养。就语文学科的核心素养来说,这一原则尤其应予重视,并且要强调传统素养与现代关键素养的结合应是有机的、整体性的。

语文传统基本素养和现代关键素养的有机结合,不是要将传统基本素养与现代关键素养泾渭分明地分解出来,再进行所谓结合,而是以传统基本素养为基础,充分结合现代经济社会发展对人的发展需求,在学习实践应用中相互交叉与整合,共同发挥价值。这是因为任何核心素养本身并不构成一套独立的体系,不能单独地进行价值比较。例如,美国21世纪核心素养联盟研究确定了交流、合作、批判地思考、创造力四项核心素养,在此基础上,结合信息时代的特征,提出了信息、媒介与通信技术素养,以及适应时代的生活与职业素养。这些素养的培育又是通过提出五大学习内容体系来实现的,这五大学习内容体系包括全球意识、公民素养、理财素养、健康素养、环保素养,这些实质上也是21世纪学生必须培养和发展的基本素养,它们是通过渗透到“英语、阅读与语言、语言、艺术、数学、经济、科学、地理、历史、政府与公民”等核心学科的内容学习中来得以实现。就语文学科来说,现代关键素养既是一种价值观,又是一系列鲜活的社会生活实践和语言材料,它通过渗透到“听、说、读、写、思”等基本能力培养的过程中得以生成和发展。

第三,语文核心素养是民族性和时代性的结合。

语文课程的时代性很强,它的学习主体是现代生活中最活跃的、成长中的现代青少年,面对的是飞速发展的时代生活。在这样一个快速发展的时代,人们面对的语文生活丰富多彩、日新月异,海量的信息资源共享为人们提供了阅读写作的宝贵素材,多样、快速的读写用具使人们的读写方式发生深刻变化,对人们的口语交际和书面表达提出了更高要求。可以说,时代对学生的语文核心素养要求也是一个发展性、进行时的过程,语文核心素养因此也具有浓烈的现代色彩和时代性。

语文又是母语教育。汉语言文字与西方语言差别很大,它并不是单纯的符号系统,而是有着深厚的文化历史积淀和独特的文化心理特征,是一个文化系统。“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言,二者的同一程度超过了人们的任何想象。人类语言的结构之所以会有种种差异,是因为各个民族的精神特性本身有所不同。”[5]从核心素养建构角度来说,民族性是语文核心素养的根本表现,也是语文之本。实施语文教学,实际上是在传递民族精神,传递我们民族文化中最优良内容的结晶,是在学生心中栽种中华民族文化的根。在语文核心素养的建构中加强民族性与时代性的结合,才能使学生真正明白自己的“文化所自、血脉所流、生命所之”,才能培养学生融进中华文化这个文明体中的文化意识和民族意识,成为具有中国心的现代文明人。

2 语文核心素养视角下高考考查内容目标的建构路径

如何将核心素养从一套理论框架或者育人目标体系,落实与推行到具体的教育、社会活动中去,进而真正实现其育人功能与价值,是各国际组织、国家和地区面临的重大问题。国际经验表明,在建构核心素养指标体系的过程中,一些国际组织、国家和地区主要是将其作为学习结果的统一评价标准进行推进,发展教育质量的评估目标、内容和手段,又是其主要方式。深具影响力的普通高考和正在建设中的高中学业水平考试,也因此会被作为推进核心素养建构的重要价值体现和渠道,以期对教育质量评估、课程教学改革、学习环境创设等方面产生良好的反拨作用。

2014年9月国务院印发的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》中,“深入推进素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”是本轮考试招生制度改革的基本原则之一,教育部也将“推进考试内容改革,充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用”列为重点工作。教育部考试中心主任姜钢对此的阐释更为明确:“高考评价体系作为高考人才选拔的核心体系,既为高考命题提供科学的标准,又有力引导中学推进素质教育,将成为落实立德树人根本任务的新途径和助推器。”[6]他提出:“高考评价体系是落实立德树人根本任务的系列组合创新,从方向引领到标准建设,使立德树人根本任务的落实得到制度和技术的支撑,从而提升到新的水平。”[6]

2.1 开发普通高中语文课程学业标准

一位语文教师曾向笔者感叹,语文与数学等学科的最大区别是教学目标达成不明确,数学课上学生是否掌握某种能力标志很明确,会做题即可,而语文课上往往出现学生以为懂了却与文意南辕北辙的现象。这其实与我国课程标准缺少学业标准,课程目标表述又往往概念化、粗略化有关。高考这种大规模考试是基于课程标准设计的,通过考试推测学生的学业水平、考查学生的核心素养,在目前我国课程学业标准缺位的情况下,考试机构在设计高考时必须开发核心素养的内容标准和表现标准。当然,正在进行的课程标准修订工作中也已包含这方面的内容,如负责此项工作的相关负责人就明确提出:一是要在学生发展核心素养与课程标准之间寻找一种内在的联系;二要基于学科的核心素养,再把它划分成可以测量学生学业状况的学业质量标准,把过去简单的内容标准变成一个加入了评价和学业质量标准的课程标准[7]。

素养是行为能力或者实践素养,也可以说,人的素养是由实践或行为的样态所界定和决定的。语文核心素养应该是可教、可学、可评价的,从行为视角表述的培养目标,对可教、可学、可评价最为有利。这就要求我们在确定核心素养时,既要关注内容标准的确定,又要在表现标准的表述上下功夫,需要用“行为能力”或者“能做……事”来“直接”表述某种核心素养的名称。在深具“高利害性”的高考中,考查核心素养更需要建立细致规范、可视可操作的核心素养目标。

从行为的视角去表述语文核心素养,分解语文核心素养(把大的行为领域分解为若干小的行为),对“教、学、考”都是有利的:一是可以使得语文核心素养作为考查目标具有很强的可操作性和可视性,有利于高考对核心素养的培育结果进行评价;二是有利于将语文核心素养这一“远大目标”化解到实际工作中,教师开展教学和学生学习不会无标准可循;三是有助于破解现实教育中存在的“知识中心”的弊端,有助于破解知识中心导致的学生发展片面化、碎片化问题,有助于从学生整体发展视角看待教育问题,破解教学中只见学科知识不见整体人的问题。

2.2 2017年高考语文考试大纲修订充分体现学科核心素养要求

制订出反映学科核心素养要求的高考考试大纲,既是当务之急,也是长期任务。2017年高考语文考试大纲修订已经“提前谋篇布局,体现素养导向,做好与新课程标准理念的衔接,在高考考核目标中适当体现核心素养的要求,梳理‘必备知识、关键能力、学科素养、核心价值’的层次与关系”[8]。这展现出了教育部考试中心作为国家考试权威机构的理性自觉。

2017年高考语文考试大纲所作四点修订已经“在高考考核目标中适当体现核心素养的要求”这方面迈出了一大步,考试内容直接对应即将颁布的《普通高中语文课程标准》中的语文四大核心素养,即语言建构与应用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解,弥补了以往考试考查学生语文核心素养不足的部分,也弥补了当前语文教学缺失或落实课程标准不足的部分,如缺乏广泛的人文积淀和足够的阅读积累,思维能力培养不足,以及对传统文化的忽视等。第一点修订“能力目标设计学科化,注重考查更高层级的思维能力,如鉴赏评价能力”,对应的正是语文核心素养“思维的发展与提升”和“审美鉴赏与创造”;第二点修订“适度增加阅读量,考查信息时代和高校人才选拔要求的快速阅读能力和信息筛选处理能力”,对应的是“语言建构与运用”中的“具有良好的语感”和“思维的发展与提升”。语感是在大量的语言实践基础上形成的一种直觉思维能力,良好的语感是快速阅读的前提,也是筛选信息和正确处理的保证。良好的语感来源于“大量的语言实践”,即广泛的阅读和写作中对语言的感知、想象、联想、体验、领悟、运用等,这些正是忙于“三年全是高三,高三全是训练”的应试教育所欠缺的,可谓药对其症。第三点修订是取消选考模式,将“文学类文本阅读”和“实用类文本阅读”均作为必考内容。此一改变,不仅体现全面考查学生素质的取向,更是对“审美鉴赏与创造”素养的重视,是对教学中存在的轻视文学审美教育的倾向和考试中钻空子行为的纠偏。第四点修订是在“古诗文阅读”部分增加“了解并掌握常见的古代文化常识”的考查内容,自然对应的是“文化的传承与理解”。这四点都体现出更加注重体现语文学科的基础性和综合性,优化考查内容,调整选考模块,全面考查语文能力和人文素养。

教育的本质是“立德树人”,高考语文考试大纲修订内容中的“要全面考查人文素养”就是要弥补以往高考内容中对于“人文素养”的考查不足,从而使我们的基础教育真正回归到“人”的培养上来。

2.3 考查核心素养中能够用纸笔测试评价的内容

由于现行高考是以一次性的纸笔测试为施行方式,因此在高考中进行核心素养的考查,还要注意处理好理念推进和实践践行之间的矛盾关系,学会“戴着镣铐跳舞”。在语文高考中,既要考虑核心素养的本质要求,又要充分考虑现有考试评价技术的优长与限制。

考试不是万能的,纸笔测试受限之处更多,这毋庸多言;关键在于,要知晓纸笔测试的优长之处和受限之处,科学地考查学科核心素养。这在历史上是有着深刻教训的。科举考试“一切以程文为去留”,实际上是建立在一个假设之上:载孔孟之道的文章做得好,就是“道德君子”“国家栋梁”,由此将“道德文章”作为选才的唯一标准。然而,德行如何寓于文章?又有多少可以寓于文章之中?人的内在品德和才能,远不是一纸作文就能考查的。学生发展核心素养的本质是关于学生发展的理念和目标,对其考查更多应在实践中进行,在一整套设计完善的评价体系中进行,在以纸笔测试为形态的高考中进行考查设计时,必须考虑考查内容和方法的匹配度。

3 守正开新,探索高考考查语文核心素养的方法

恢复高考40年来,高考命题深入贯彻党和国家的教育发展战略,与时俱进,不断加强能力考查和题型功能研究,通过改进命题方案、创新试题设计、丰富题型考核功能扎实推进命题改革,确保了试题的质量,在为高校科学选拔人才的同时,促进了学生健康发展,维护了社会公平。这些情况说明,时刻与“办人民满意的教育”要求保持一致,全面贯彻党的教育方针,不仅是党和国家、社会发展对高考的客观要求,也是高考改革与发展的优良传统。在新的历史时期,高考命题要沿着正确的道路,守正开新,积极探索高考评价学科核心素养的方式和方法,坚持以立德树人为核心深化高考考试内容改革,确保高考的科学公平,确保高考试题的正确导向和良好的信度、区分度,满足高校对选拔新生的需求,满足国家对人才的需求。

探索高考考查学科核心素养的途径与方法,也要在继承既往优秀传统的基础上,不断分析和研判新的形势与要求,开拓新的道路与方法。

3.1 考查路径依“四翼”,立德树人为根本

普通高中语文课程标准要求,必须充分发挥自身优势,弘扬和培育民族精神,使学生受到优秀文化的熏陶,塑造热爱祖国和中华文明、献身人类进步事业的精神品格,形成健康美好的情感和奋发向上的人生态度。高考语文要积极发挥考试的引导作用,在命题中进一步体现立德树人的教育目标,将语文素养考查作为命题核心内容,以语言文字凝聚文化自信,强化核心素养,彰显学科特色,并勇敢地担负起传承民族文化、捍卫母语的责任。近年来高考语文命题在这方面进行了许多探索。如高考作文命题指向学生的阅读素养,贴近学生的文化生活,关注时代变迁,观照学生的精神成长。2016年天津卷“我的青春阅读”、2016年北京卷“神奇的书签”要求表现“爱读书,读好书”的主题,都选择了与营造书香社会这一时代主题相扣合的文化生活入题,2017年这种探索更进一步,如北京卷微写作三选一的题目:“如果请你从《边城》里的翠翠、《红岩》里的江姐、《一件小事》里的人力车夫、《老人与海》里的桑提亚哥之中,选择一个人物,依据某个特定情境,为他(她)设计一尊雕像,你将怎样设计呢?要求描写雕像的体态、外貌、神情等特征,并依据原著说明设计的意图。”这种“读写转换”,不仅强调以对名著的扎实阅读、深入理解为基础,而且强调在情境中对综合语言运用能力的考查。这些有益的探索,既充分关注了考生深度阅读体验和参与现实生活的感受,选用了与他们的学习、生活契合度高的社会现象来命题,也对培育良好的读书氛围,培植书香人口,传承优秀文化起到了推动作用。

教育部考试中心主任姜钢指出,高考命题工作要更加注重科学设计考试内容,增强基础性、综合性、应用性和创新性,着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力,提出将“基础性、综合性、应用性、创新性”作为构建高考评价体系的“四翼”[9],着重体现了国家人才强国战略中对未来发展所需应用型和创新型人才的基本要求,集中体现了各类高校通过高考选拔人才的共性需求。强化考查“基础性、综合性、应用性、创新性”也正是语文核心素养考查的有效途径,“基础性”要求主要体现在学生要具备适应大学学习或社会发展的基础知识、基本能力和基本素养,包括全面合理的知识结构、扎实灵活的能力要求和健康健全的人格素养;“综合性”要求主要体现在学生能够综合运用不同学科知识、思想方法,多角度观察、思考,发现、分析和解决问题;“应用性”要求主要体现在学生要能够善于观察现象、主动灵活地应用所学知识分析和解决实际问题,学以致用,具备较强的理论联系实际能力和实践能力;“创新性”要求主要体现在学生要具有独立思考能力,具备批判性和创新性思维方式。

3.2 考试设计整体化,能力考查具体化

高考作为大规模基于标准的统一考试,其命题、考试、评卷在进行考试设计时必须基于整体性的设计观,对考查的知识内容、认知技能和操作技能,学业标准或表现标准,试题分值、题型、题量、评分等进行统筹考虑。

高考语文对核心素养的考查,不是通过几道题目就能实现的,必须基于一体化的整体考试设计。首先,需要建立考查核心素养的整体意识,以“问题化”设计为导引,通过情境设计,把核心素养要求细化为具体的能力考查点,分布渗透到材料阅读、思维过程、文字表达之中,将它与理解能力、分析能力、鉴赏能力、表达能力等结合起来考查。其次,在整体设计前提下有所侧重,就像语文教学中的“学习任务群”设计一样,以整体性考试设计为出发点,整合考试内容、考试情境设计,通过考试设计中蕴含的核心素养意识,让学生在语用实践中追求语言、技能、知识和思想情感、文化修养、思维能力等多方位、多层次目标发展的综合效应。第三,提升试题的能力考查层次。如高考语文中的阅读理解,其简答题往往多为复述和概括文章的内容,这种试题利弊均有,其利在于命题工作难度小,其弊端则比较明显:一是因评分标准模糊而不利于评卷,二是复述和概括是一种层次比较低的能力要求。这种题型为什么一直用了这么多年?分析其原因,与命题者选文原则有关。因为阅读理解试题所选材料都是文质兼美的文章,这使命题受到限制,只能在评价和复述等“正向”的范围内“打转转”。如果尝试选用一些瑕瑜互见的文章(文段)的话,那么命题考查的“场域”便会扩大,可以通过引导学生纠正不正确的观点,考查学生的情感、态度、价值观以及评鉴水平,也可以通过改写原文考查学生更高层次的理解能力和写作能力。这里的关键是,从应用的角度将能力考查具体化,有利于拓展学生的思维空间。

3.3 材料选择“三贴近”,问题设计情境化

要考查语文核心素养,试题材料的呈现方式应多种多样,问题情境应更加真实且贴近生活实际,考查的侧重点应更加聚焦考生解决实际问题的能力。在以往的大规模考试中,命题者往往使用经过人为简化和抽象的材料,承载比较形式化、符号化的问题,以考查学生对书本知识的理解、掌握程度。因此,它主要关注学生答案体现出来的对书本知识掌握的准确度和完整性,不容易考查学生解决真实问题的能力。为了达到足够的区分度,命题时还要经常人为地设置一些障碍甚至是陷阱,无形中增加了学生的心理负担。核心素养关注的是对复杂的、不确定的现实问题的解决能力,基于学科核心素养考查的语文高考,应该设置更为真实的语文学习任务情景,选择具有挑战性的复杂情景和探究任务考查学生的语文核心素养。

首先,语文高考必须坚持“三贴近”:贴近时代、贴近现实生活、贴近学生实际。比如2014年全国Ⅱ卷的作文主题是“喂食动物失觅食能力”,其中蕴含文明、和谐与法治;2016年全国Ⅰ卷阅读材料《锄》,聚焦农田改焦炭厂的博弈过程,蕴含生态文明与环保,这些都与时代和现实生活紧密相连。北京卷从2014年起开始推出10分微写作试题,更显示了命题者“三贴近”的决心与能力,见例1。

例1(2015年高考语文北京卷作文)

26.微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。不超过150字。

①语文老师请同学们推荐名著中的章节或片段供课上研读。范围《三国演义》《巴黎圣母院》《四世同堂》和《平凡的世界》。你选择哪部著作中的哪个章节或片段?请用一句话表述推荐内容,并简要陈述理由。

②乱涂乱贴、违禁吸烟、赛场京骂等不文明的现象,与首都形象极不相称。请针对社会上的某一种不文明现象,拟一条劝说短信。要求态度友善,语言幽默。文体不限。

③请以“圆”为题,写一首小诗或一段抒情文字。

这三道题任选其一,叙述、议论、抒情皆可,其问题设计无不与学生的生活实际密切关联,在内容与表达方式方面均给予学生极大的选择空间。

其次,问题设计要情境化,让学生充分展示其在语文学科领域的学习能力水平。通过精心设计再现现实生活中的真实情境,承载具体而真实的问题,考查学生应用所学知识进行理性思考、提出解决问题的办法(方案)的能力,引导学生积极主动地参与鲜活的社会生活,如例2。

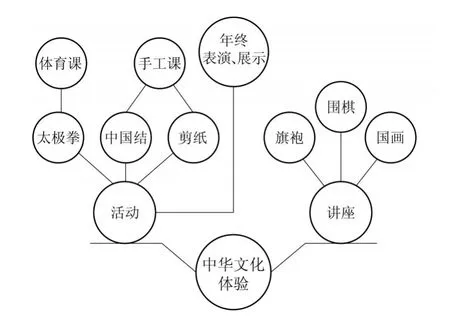

例2(2016年高考语文全国Ⅰ卷第17题)

17.下面是某校“中华文化体验”计划的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过85个字。(6分)

这道题并不是简单的图文转化。它不仅关注学生理解、掌握文化活动组织等相关知识的情况,暗含对学生理解中华文化体验的考查,更关注学生所叙述的解决问题的方法(方案)中包含的思维含量。因此可以说这道题侧重考查的是语言建构与运用、思维发展与提升两种学科核心素养的水平。

应该指出的是,与其他大规模考试相似,高考命题并没有对情境设定进行系统的分类与设计,因而命题时更多依靠命题者的认识和经验。我们应充分认识试题情境设计的意义和重要性,以情境设计为突破口,对命题立意和指向进行适度重构,重视“情境交互”,不仅要将学科知识与技能及其运用的“触发”条件“镶嵌”在测评情境中,还应尊重并在不同程度上认可体现着学生个体特质的个性化作答,以实现对学生核心素养发展水平的最佳评估。

3.4 增加客观题比例,细化主观题评分标准

20世纪90年代,高考语文曾因客观题比例较高而受到指责。进入21世纪后,客观题比例下降,主观题比例上升。这对高考语文来说是“福”还是“祸”,还有待冷静评估。主观题的最大优势是能够测量各种比较复杂的行为目标,最大的缺点是需要评分员根据其对评分标准的理解进行评分,而每个评分员对评分标准的理解不可能完全一致,这样会大大增加评分误差。两类题型各有利弊,应尽可能地扬长避短,以提高考试的信度。

其一,能够客观化的试题尽量客观化。如阅读题,我国高考语文多以简答题形式呈现,美国SAT都是以细腻精致的客观题呈现,也取得了很好的检测效果[10]。这说明并不是阅读题不能用客观题,客观化的阅读题同样能够检测阅读素养,同时还能够提高语文卷的考试信度。

其二,在制定主观题评分标准上多下功夫,保证测试效果。同时加强评卷环节的督导,确保命题意图在评分环节不“流失”、不“改向”。只有在评分环节保证命题意图实现,即考生的能力得到科学、有效的评价和认可,才能通过高考的反拨作用,转换为学生的学习动机和创造力,从而使得学生的创造性思维和高层次的能力得以延伸,学生的兴趣与动机、行为与态度、合作与宽容、自信心等得以拓展。

[1]ANDREAS SCHLEICHE.序[M]//王蕾.大规模考试和学业质量评价.北京:高等教育出版社,2013.

[2]王宁.语文核心素养与语文课程的特质[J].中学语文教学,2016(11).

[3]顾之川.论语文学科核心素养[J].中学语文教学,2016(3).

[4]林崇德.21世纪学生发展核心素养研究[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[5]洪堡特.论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响[M].姚小平,译.北京:商务印书馆,2004:52.

[6]姜钢.扎实推进高考内容改革,助力提高教育质量[J].中国考试,2017(1).

[7]刘月霞.课程教学改革的几个关键问题[J].基础教育课程,2015(2).

[8]教育部考试中心.2017年普通高等学校招生全国统一考试大纲正式公布[EB/OL].(2016-10-14)[2017-04-10].http://www.neea.edu.cn/html1/report/16103/883-1.htm.

[9]姜钢.探索构建高考评价体系,全方位推进高考内容改革[N].中国教育报,2016-10-11(3).

[10]冯渊.美国SAT现代文阅读题述评[J].语文学习,2011(10).

Abstract:As language arts education is increasingly valued across the world,how to improve students’key competencies in the subject,at least partly through objective and accurate measurement of the key competencies of the subject in large-scale examinations such as the College Entrance Examination(CEE),has become a critical issue in education in general and in educational assessment in particular.This paper clarifies the connotation of the key competencies of Chinese language arts,while at the same time extracting the main characteristics of CEE and other large-scale examinations.Ultimately,a pathway is proposed to defining the examination content objectives from the perspective of the key competencies of Chinese language arts,which places students’moral development at the heart of test development,adopts the so-called“four wings”as the assessment pathway,and uses the holistic and situational test design as the means of tapping the key competencies of Chinese language arts.

Keywords:College Entrance Examination Reform;National Chinese Examination for College Entrance;Task Writing for the College Entrance Examination;Key Competencies of Chinese Language Arts;Key Competencies Assessment

(责任编辑:陈睿)

The Principle and Pathway of Assessing the Key Competencies of Chinese Language Arts for College Admission

HU Xiangdong

(Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

G405

A

1005-8427(2017)07-0058-8

10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2017.07.012

胡向东(1966—),男,博士,华中师范大学文学院,教授。