恢复高考40年物理删减考点的回望与思考

朱木清 殷勇

(湖北省武汉市黄陂区第一中学,武汉 430300)

恢复高考40年物理删减考点的回望与思考

朱木清 殷勇

(湖北省武汉市黄陂区第一中学,武汉 430300)

例说恢复高考40年物理删减考点,回顾其积极作用:淘汰陈旧过时知识,主动对接科技发展前沿;减少繁难枝节考点,突出主干能力考查;促进课程顶层优化设计。提出改进建议:力矩概念不可或缺;简单平面相对运动和矢量差运算不应回避;高考改革不能弱化物理。

恢复高考;高考;高考物理;考试内容改革

高考考试大纲常有修订,其中,考点变化更受关注。考点即考查的知识点,考点变化多是调整某些知识点的等级,也有年份出现增加或删减某些知识点的情形。本文以恢复高考40年来高考物理删减考点的变化为论题,探讨删减考点的积极意义,以期为高考物理学科的改革提供借鉴和参考。

1 高考物理考点“删减”的积极作用

物理作为科技的基础,考试内容即考点的任何变化,不仅关系到考生的切身利益,还承载着科技与教育赋予的双重使命。考试内容的删减,表面上做的是减法,实则为做加法。删掉陈旧过时的知识,减去某些枝节考点,减轻不必要的教学负担,腾出时间空间,加强能力考查,促进素质教育,促进课程顶层优化设计,是一种以退为进的策略。

1.1 细化规约高考命题

1994年前,高考没有考试大纲,命题依据是教学大纲。从1978年教育部颁发的《全日制十年制学校中学物理教学大纲(试行草案)》[1],到1981年修改的《全日制六年制重点中学及五年制中学教学计划(试行草案)》[2],以及1986年12月颁发的第一个不带“草案”的《全日制中学物理教学大纲》[3],都是将初中、高中作为一个教学整体制定的文件,依据教学大纲命题也含初中部分,故恢复高考开始几年中有例1这样的初中物理内容。

例1(1983年高考物理试题)[4]

一个铜块和一个铁块,质量相等,铜块的温度T1比铁块的温度T2高。当它们接触在一起时,如果不和外界交换能量,那么( )

A.从两者开始接触到热平衡的整个过程中,铜块放出的总热量等于铁块吸收的总热量

B.在两者达到热平衡以前的任一段时间内,铜块放出的热量不等于铁块吸收的热量

D.达到热平衡时,两者的温度相等

因“文化大革命”十年动乱教育欠账太多,当时高中普遍感到教学负担过重,1983年教育部印发《高中物理教学纲要(草案)》[5],实行两种教学要求——基本要求和较高要求,明确高考不再考查初中物理内容,如阿基米德定律、热平衡方程等,这样才有了“定心丸”,高考复习无需再“开挖”初中部分,减少了时间和精力上的消耗。

同时,教育界开始意识到,教学目标和高考目标并不完全一致,教学大纲应侧重教什么、如何教,高考则指向对考生知识和能力的测评,如果按教学大纲备考,内容广泛,要求不明,应有考试大纲对考试的性质、内容、形式等作出规定。1990年国家教委印发《普通高中教学计划调整意见》,将课程分为必修和选修,明确会考以必修内容为边界,高考以必修加选修为边界。在1990年颁发《全日制中学物理教学大纲(修订本)》[6]的基础上,国家教委考试中心(现教育部考试中心)开始探索高考考试大纲和考试说明的编写,于1994年首发考试说明,细化对高考命题的规约,体现了高考对国家负责、对人民负责、对历史负责的科学态度和务实精神。

1.2 淘汰陈旧过时知识,主动对接科技发展前沿

物理教育为民族科技奠基,同时,科技本身又成为物理教育的基本内容。科技与教育相互支撑,互为动力。人类进入信息时代,数字技术取代模拟电路,高考物理如何引领科学知识的传承发展?

1994年,工时制调整(周工时从48小时减为44小时),国家教委印发《高级中学物理课本(必修)的调整意见》,从1990年颁发的《全日制中学物理教学大纲(修订本)》中精简了约17课时的内容。与此对应,高考考试大纲中删除三极管及其放大作用、调谐与检波、简单收音机原理等内容,例2和例3成为高考物理的“谢幕题”。

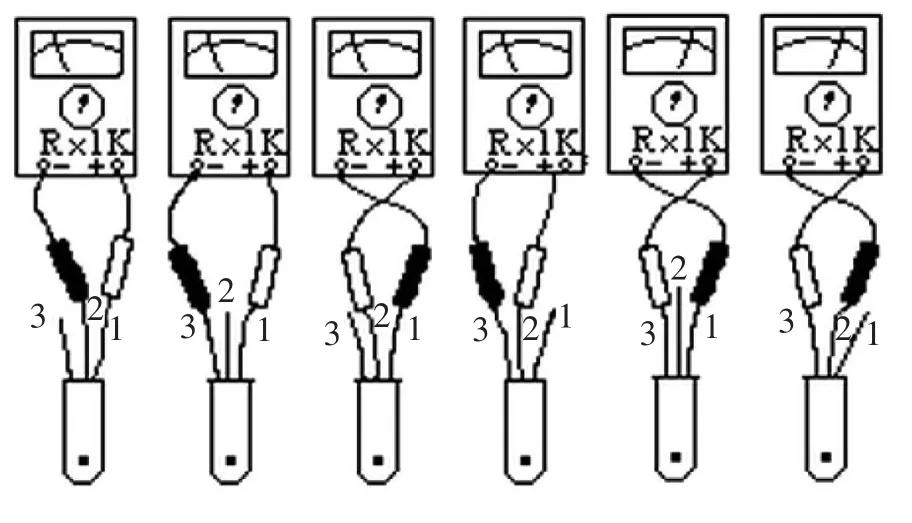

例2(1981年高考物理试题)[4]

用多用电表电阻挡判断一只PNP型晶体三极管的基极时,电表指针的偏转情况如图1所示。哪个管脚是基极?

图1 用多用电表判断晶体三极管

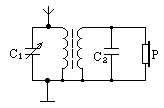

例3(1986年高考物理试题)[4]

图2所示是电台发出的无线电信号的接收电路图(P为耳机),图中少画了一个元件,请用惯用的符号把这个元件补画在电路图中,图中电容器C1起着______的作用,电容器C2起着______的作用。

图2

随后,“简单逻辑电路”进入2004年课程标准实验教材[7]。三年后,2007年高考将“传感器的简单应用”列入“课程标准实验版考试大纲”中[8],高考试题中数字仪器、光电门等传感器相继亮相。高考物理以特有的职能和方式,不断淘汰陈旧过时的内容,吸纳最新科技成果,与时代科技同行,彰显了教育的基础性、前瞻性和先导性。

1.3 减少繁难枝节考点,突出主干能力考查

随着20世纪80年代中后期关于“知识与能力”讨论的深入,国家教委考试中心在1994年首发的高考考试说明中明确提出“把能力考查放在首要位置”,物理学科考查“五种能力”[9]。1995年又从考查知识内容表删除了一些枝节性考点,如乐音、晶体与非晶体、液体的表面张力、电容器的串并联、电池组并联、三相交流电等。这样,例4、例5之类的试题内容之后没有再考查。

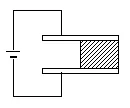

例4(1986年高考物理试题)[4]

有一个平行板电容器,当两极板间为空气时,其电容为C0=40pF,把它连接到一个电动势为E=500 V的电源上。现将一块厚度等于极板间距离的石蜡块塞进两极板间,使它充满极板间空间的一半,如图3所示。已知石蜡的介电常数ε=2。求:

(1)塞入石蜡块后,电容器的电容C;

(2)在石蜡块塞入过程中,电源所提供的电能。

图3 含容电路

例5(1987年高考物理试题)[4]

如图4所示是一台三相变压器的示意图,原线圈和副线圈的匝数比为n1/n2=30,今测得副线圈一边a、b、c三端的任意两端之间的电压为380 V,则在原线圈一边A、B、C三端的任意两端之间的电压等于________。

图4 连接的三相变压器

2002年修订的考试说明,在保持学科主干知识完整的条件下,再次减少部分非主干知识考点,如力矩、静电感应、静电平衡、静电的防止与应用、振荡电路、透镜成像公式与作图法等。高考物理命题改革力度不断加大,不再刻意追求知识覆盖面,知识立意命题逐步转向能力立意命题,测试区分度高于其他学科。

删去少量枝节考点,迎来多方红利。一是缓解了中学过重教学负担。适度降低学习难度,提高学习兴趣,促进情感、态度、习惯的培养;二是有助于高校选拔。删去某些考点,并非降低高考要求,而是转向更加注重理论联系实际,更加注重思维能力,顺应创新时代的人才选拔要求;三是有利于继续学习和学生发展。专业性过强、理解难度偏大的内容移至大学深入学习,更符合教育的阶段性规律。

1.4 促进课程顶层优化设计

恢复高考40年来,考查内容与课程教材建设紧密相连,又相互促进。课程教材为高考提供考查范围,高考考点变化反过来影响课程教材的顶层设计。

2004年前的高中物理教材,几何光学内容分量较重,当时的高考几何光学试题也有相当难度,如例6和例7。进入21世纪后,高考科目方案开始由“3+2”转向“3+X”,因理科综合能力测试的试卷长度限制,2001年理科综合考试说明中删除了透镜成像规律与作图法、眼睛与近视镜、远视镜,几何光学只保留反射、折射和全反射等考点[10],这也促使后续课改设计中,透镜等相关内容退出高中教材,只在初中学习。

例6(1993年高考物理试题)[4]

某人透过焦距为10 cm,直径为4.0 cm的薄凸透镜观看方格纸,每个方格的边长均为0.30 cm。他使透镜的主轴与方格纸垂直,透镜与纸面相距10 cm,眼睛位于透镜主轴上离透镜5.0 cm处。问他至多能看到同一行上几个完整的方格?答:______。

例7(1985年高考物理试题)[4]

图5 摄谱仪示意图

如图5为一摄谱仪的示意图。来自光源的光经过狭缝S和透镜L后,成为平行光射在三棱镜P上。为了在一照相底片MN上拍摄下清晰的光谱,在P与MN之间须放置一个___。黄、红、绿三种颜色光谱线在照相底片上从M端到N端的次序为____。

2 高考物理改进建议

高考内容的删减会产生正反两种效应。适当的删减,有利减轻过重的学习负担,腾出空间加强能力考查,但板块式的删减,可能造成知识塌陷,反过来阻碍能力形成和学业发展。过重的学习负担不利于学生身心健康成长,但没有负担或负担过轻的学习,也不利于人才素质的锻炼。回顾过去40年高考物理,对考试内容改革提出如下建议。

2.1 力矩概念不可或缺

力矩是刚体力学的一个基本概念。1990年前,力矩平衡是高考物理的一个重要考点,考试频率也较高。如例8、例9都是常见的典型实例,学生熟悉,也能掌握。

例8(1984年高考物理试题)[4]

如图6所示为天平原理示意图,天平横梁的两端和中央各有一刀口,图中分别用A、B、O三点代表,三点在一条直线上,并且。横梁(包括固定在横梁上的指针OD)可以中央刀口为轴转动。两边的挂架及盘的质量相等。横梁的质量为M。当横梁水平时,其重心C在刀口的正下方,C到O的距离为h,此时指针竖直向下。设只在一盘中加一质量为Δm的微小砝码,最后横梁在某一倾斜位置上达到平衡,此时指针与竖直方向成θ角。已知L、h、M及 Δm ,求θ。

图6 天平的横梁

例9(1982年高考物理试题)[4]

如图7,闭合的单匝线圈在匀强磁场中以角速度ω绕中心轴OO'逆时针匀速转动,已知:线圈的边长ab=cd=l1=0.20 m,bc=da=l2=0.10 m,线圈的电阻值R=0.050 Ω,角速度ω=300 rad/s;匀强磁场磁感应强度的大小B=0.50 T,方向与转轴OO'垂直。规定当线圈平面与B垂直,并且ab边在纸面(即过OO'轴平行于B的平面)前时开始计算线圈的转角θ。

图7 交流发电机的线圈

(1)当θ=ωt=30°时,线圈中感应电动势的大小、方向如何?线圈所受电磁力矩M磁的大小、方向如何?

(2)这时,作用在线圈上电磁力的瞬时功率等于多少?

(3)要维持线圈作匀角速转动,除电磁力矩M磁外,还必须另有外力矩M外作用在线圈上。写出M外随时间t变化的关系式,并以t为横坐标、M外为纵坐标画出M外随t变化的图线。

1990年国家教委印发的《普通高中教学计划调整意见》删除了力矩平衡方程,2002年教育部制定的《普通高中物理教学大纲》以及2002年教育部考试中心修订的考试说明又删去了力矩概念,这样,刚体力学只剩初中学过的一点杠杆平衡原理,面对生活中随处可见的建筑与结构力学等问题,大量疑惑不解只能无奈。删除力矩概念导致板块知识缺憾。

能力的生长离不开知识载体,删减不能顾此失彼。和力一样,力矩是不可或缺的物理常识,简单力矩平衡问题高中生也应理解。同样是高考,上海市从1985年自主命题以来,一直保留着力矩平衡这个考点,考题难度和学生学业负担并没有因此不可承受,相反,较全面的知识基础更有助于学生终身发展。

2.2 简单平面相对运动和矢量差运算不应回避

1990年颁发的《全日制中学物理教学大纲(修订本)》作出诸多限定[6]:不要求推导向心加速度,有关向心力计算只要求掌握向心力由一条直线上的力的合成情况,动量定理、动量守恒和碰撞只限于解决一维问题,连接体问题只限于连接体加速度大小和方向相同的情况,带电粒子在匀强电场中的偏转只限于粒子进入电场时速度垂直电场的情况,等等。这样,对高考试题难度是有限制,但留下不少遗憾,其影响随时间推移逐步显现。

理解加速度概念,首先必须知道什么是速度变化,怎样求算。一维情形下我们用坐标法,将矢量转化为代数量解决了求算问题,但平面二维运动如平抛运动、圆周运动等情形的速度改变Δv怎样理解?其实,有了平行四边形矢量求和定则,由v1+Δv=v2,过渡到Δv=v2-v1矢量差计算,顺理成章,学生也可接受。从直线运动到平面运动,速度变化Δv和动量变化Δp=p2-p1,都可解决。例10中合力为变力,求合力的冲量需用动量的变化反推,也是知识连接的关节点,为了控制试题难度,如果连速度变化Δv、动量变化Δp这些最基本的矢量差计算都一概回避或硬性限制,会导致某些知识断链。

例10(1981年高考物理试题)[4]

质量是m的质点,以匀速率v作圆周运动,圆心在坐标系的原点O。在质点从位置1运动到位置2(如图8所示)的过程中,作用在质点上的合力做的功等于____;合力冲量的大小是____,方向与x轴正方向成____(逆时针计算角度)。

图8 匀速圆周运动的动量变化

相对运动关系及计算,过去教材未作介绍,高考也一直回避。现行教材在选修3-4中介绍了相对论速度变换公式,而在必修课程中,经典力学范围内相对运动关系及计算,却是空白。

动量是物理学中最重要的概念之一。动量的概念源于力学,但贯穿热学、电磁学、光学、近代物理等领域,在宏观微观、高速低速世界都适用。动量的学习,不仅有利于理解力学现象、掌握力学规律,也有利于其他内容的学习,如气体压强的微观机理、光子动量、核变化规律等。因动量的矢量性和综合性难度,2003年教育部制定的《普通高中物理课程标准(实验)》将动量和量子初步列为一个模块(选修3-5),2007年高考将选修3-5列为选考。殊不知对3个选考模块,绝大多数学校只攻1个模块,其余2个连新课也不上,形同虚设,选修3-5多被抛弃,动量知识渐行渐远。2017年高考物理将选修3-5回归必考[11],这既是对高考改革预期外问题的及时补救,也有利于学科知识体系的构建,有利于高校人才选拔要求,有利学生进入高校后的继续学习。

2.3 高考改革不能弱化物理

相对于高考物理考点的调整,高考模式、科目与赋分的设置、难度的调控等,则是更上位的大课题,它将直接影响国家长远的人才战略。这是个题外话,但学科考查不能脱离高考政策大环境。

高考40年,物理试题可圈可点。学科间横向比较,物理学科的难度系数几乎一直最低(难度最大),标准差保持领先(区分度高),对优秀生选拔作用尤为明显。但新一轮高考改革中,“选考科目”中物理与其他选考科目分值都设置为100分,一方面,降低了物理对高考总分的比重,弱化了物理对科技与人才教育的基础支撑作用;另一方面,因物理最难,在人生发展最关键的高考环节上,只要高校录取不要求选考物理(也不排除有些高校为抢生源,放弃对选考科目的必要限制),考生选科势必避难就易,“绕”过物理跨进大学再说,催生功利行为,也有悖考试公平。2016年10月浙江新一轮高考“7选3”改革试验首次开考,初步映证这一点:在政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术7个选考科目中,杭州市选考物理人数排倒数第三,这不合常理、有违常态。如何采取有效措施扭转这种局势,是亟待研究的重大问题。

改革永远在路上。要实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦,科技与人才永远是关键。物理作为现代科技的重要基础,高考只能加强,不可弱化,否则,后果不堪设想。

[1]教育部.全日制十年制学校中学物理教学大纲(试行草案)[M].北京:人民教育出版社,1978.

[2]教育部.全日制六年制重点中学及五年制中学教学计划(试行草案)[M].北京:人民教育出版社,1981.

[3]国家教育委员会.全日制中学物理教学大纲[M].北京:人民教育出版社,1986.

[4]许文彬,等.高考物理试题分类汇编与解析[M].郑州:中原农民出版社,1992.

[5]教育部.高中物理教学纲要(草案)[M].北京:人民教育出版社,1983.

[6]国家教育委员会.全日制中学物理教学大纲(修订本)[M].北京:人民教育出版社,1990.

[7]教育部.普通高中物理课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003.

[8]教育部考试中心.2007年普通高等学校招生全国统一考试大纲·理科(课程实验标准)[M].北京:高等教育出版社,2007.

[9]国家教育委员会考试中心.1994年普通高等学校招生全国统一考试物理、化学科说明[M].北京:高等教育出版社,1994.

[10]教育部考试中心.2001年全国普通高等院校入学考试考试说明(理科综合)[M].北京:高等教育出版社,2000.

[11]教育部考试中心.2017年普通高等学校招生全国统一考试大纲[M].北京:高等教育出版社,2016.

Abstract:This paper illustrates the deletion of physics knowledge points in the 40 years of College Entrance Examination,highlighting their positive role in terms of a)eliminating out-dated knowledge and keeping up to date with cutting-edge technologies;b)reducing only amount of knowledge points that are hard to tackle or trivial in the examination and putting a very strong focus on ability test;c)optimizing top-level curriculum design.In the meanwhile,suggestions are made in the following areas:a)the concept of torque is indispensable for the examination;b)simple plane relative motion and vector difference operation should not be evaded;and c)above all,the importance of physics as a school subject cannot be weakened in the College Entrance Examination reform.

Keywords:Resumption of the College Entrance Examination;College Entrance Examination;College Entrance Examination of Physics;Examination Content Reform

(责任编辑:陈睿)

Retrospection and Reflection on Deletions of Physics Knowledge Points in the 40 Years of College Entrance Examination

ZHU Muqing,YIN Yong

(Huangpi No.1 Senior School,Wuhan 430300,China)

G405

A

1005-8427(2017)07-0052-6

10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2017.07.011

朱木清(1954—),男,湖北省武汉市黄陂区第一中学,中学高级教师;

殷 勇(1978—),男,湖北省武汉市黄陂区第一中学,中学高级教师。

——上海老年大学教学大纲建设实践探索

——老年大学教学大纲实践与探索

——以《工程制图与识图》为例