实验现象“异常”:非失败,而是不可预测

——以探究“淀粉水解实验”中的“异常”现象为例

王俏俏

(浙江省东阳中学 浙江 东阳 322100)

实验现象“异常”:非失败,而是不可预测

——以探究“淀粉水解实验”中的“异常”现象为例

王俏俏

(浙江省东阳中学 浙江 东阳 322100)

遵循假设、分析、实验求证的探究过程,引导学生探究淀粉水解实验中的“异常”现象。认识到化学反应并非如方程式书写那样由反应物一步变成生成物,因此不可根据方程式预测反应现象,“异常”现象可能源于其反应历程中某一步或潜在的副反应。在教学中应立足于化学反应的过程性和复杂性,以更科学开放的心态看待实验中出现的“异常”现象。

实验教学;淀粉水解实验;“异常”现象;实验探究

化学实验无疑是帮助学生认知化学原理,培养观察能力、动手实践能力、思维能力和提升学生核心素养的重要途径,但化学实验会受多种因素,如温度,试剂浓度、纯度、用量、滴加顺序等的影响,也是各种因素共同作用的结果。所以有时候,根据化学原理得出的理论设想是一回事,而实际操作又是另一回事,两者不一定“全等”,因为实验远没有理论设想那么“纯粹”[1]。真实实验的不纯粹导致在实验中时不时有“意外”发现。这些始料不及的“意外”,会让学生迷惑不解,也会激起学生一探究竟的欲望。我们将与预想不一致的实验现象称为“异常”现象,它们能为教学提供精彩的生成性资源,是培养学生敏锐的观察力、实事求是的科学态度的良好契机。

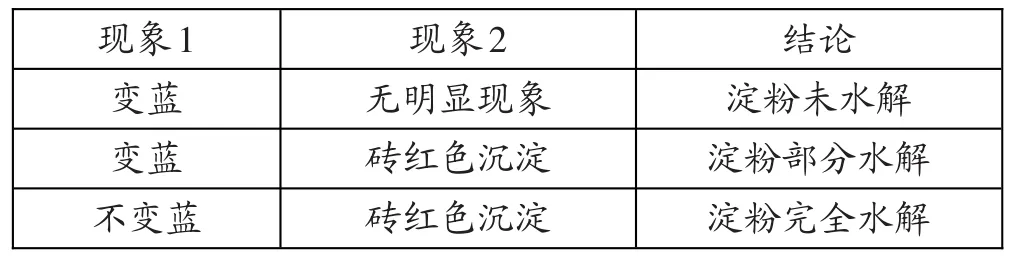

在做“淀粉水解及其产物检验”的实验时我们发现了一些“异常”现象。按要求实验具体操作是:向淀粉溶液中加入稀硫酸,加热煮沸一段时间后冷却,取少量水解液,加碘水,观察得到现象1。再取少量水解液,加NaOH至碱性,加新制Cu(OH)2,水浴加热,观察得到现象2。根据现象1、2就可得出相应结论,具体如表1所示。

表1 实验现象与结论

但在学生分组实验时,观察到的现象却不如表1“纯粹”。取水解液,加碘水,不变蓝,但实验结束洗涤试管时却发现溶液呈蓝色了(“异常”现象一)。水解液加NaOH中和后再加新制Cu(OH)2,固体意外溶解了(“异常”现象二)。生成砖红色沉淀后,未从水浴中取出试管,一节课后固体竟成了黑色(“异常”现象三)。

面对学生展示的“异常”现象,教师要严谨求实,既不简单臆测,也不模糊处理,而是和学生一起细致分析产生“异常”现象的原因。对可以通过简单的化学实验验证的推测和假设,要动手实验,进行探究[2]。

一、对实验“异常”现象探究的一般性过程

学生发现“异常”现象后,近乎本能地想探究“异常”现象产生的原因。探究一般要经历以下几个环节。

(1)猜测与假设。从温度,试剂浓度、纯度、用量、滴加顺序,是不是有副反应……等方面进行大胆、不受拘束地猜测与假设。

(2)分析论证。根据实验操作和现象,结合化学知识,科学筛选,确定最有可能的原因。

(3)实验设计。针对可能性最高的原因,设计实验方案。

(4)实践求证。领取仪器与试剂,开展实验求证,对原因进行证实或证伪。

其中(1)是探究的关键。因为探究的目标或内容决定了选用什么化学体系;化学体系选定之后,使用什么样的仪器装置也就大致确定了;实验步骤又取决于所选定的化学体系和仪器装置[3]。所以在猜测与假设环节要让学生积极地发散,尽可能多地找出产生“异常”现象的原因。

二、对三个“异常”现象的探究

1.对“异常”现象一的探究

向水解液中加碘水,不变蓝,说明淀粉已完全水解,但放置一段时间后却出现蓝色,说明淀粉未完全水解。自相矛盾的原因是什么?

假设一:试剂(淀粉溶液、碘水)有问题。

假设二:试剂滴加顺序有问题。

久置后溶液呈“蓝色”。无论是碘水加入淀粉溶液,还是倒过来,均变蓝。说明“异常”现象与实验试剂及滴加顺序无关。

于是就让发现“异常”现象的学生仔细回忆实验过程,发现一个操作细节:都是在停止煮沸后就立即取样。这时溶液是热的,是温度造成“异常”现象吗?

假设三:温度造成淀粉遇碘不变蓝。

实验1 向试管中加入2mL淀粉溶液、2滴饱和碘水,振荡后加热,观察溶液颜色变化。冷却,再观察颜色变化。

振荡后呈蓝色,加热蓝色褪去,冷却后蓝色复现。实验1证实了假设三是合理的。

查资料得知:“碘-淀粉呈蓝色的灵敏度随温度的升高而迅速下降。当温度高于50℃时,就不易显色,因为温度升高时,淀粉的螺旋构象被破坏,无法再吸附碘分子。当温度降低时,淀粉恢复螺旋构象,在配合与吸附作用下重新生成蓝色的淀粉-碘包合物[4][5]。”

2.对“异常”现象二的探究

加NaOH中和稀硫酸后,加新制Cu(OH)2检验水解产物葡萄糖,结果意外发现固体溶解了。

在讨论之后也否定了试剂的原因,因为加热后砖红色沉淀很明显。

假设一:NaOH用量不足,剩余的硫酸溶解了固体Cu(OH)2。

实验2 向水解液中加NaOH至溶液呈碱性(用pH试纸确认),再加入新制Cu(OH)2,观察固体是否溶解。

固体仍然溶解。最有把握的假设被否决了,大家因找不到合理的原因而陷入苦闷。这时有学生忽然叫了起来,说:“有了!葡萄糖是多羟基醛,分子内有5个羟基,能与Cu(OH)2生成绛蓝色物质。”经他一提醒,学生马上想起了苏教版《实验化学》中的“用新制Cu(OH)2检验牙膏中的甘油”实验,于是再次进行假设。

假设二:葡萄糖中的羟基溶解Cu(OH)2固体。

实验3取2支试管,均加入2mL NaOH溶液,加3滴CuSO4溶液,一支加甘油至固体完全溶解,另一支加NaOH中和后的淀粉水解液,进行比色。

两支试管中的溶液均呈绛蓝色,假设二正确。

通过这次探究,学生不仅巩固了甘油与Cu(OH)2的反应,也完成了对相关知识的迁移应用。

3.对“异常”现象三的探究

黑色固体是什么?根据体系内的元素种类,推测应该是CuO。并形成如下假设。

假设:水浴加热下,空气中的O2氧化了Cu2O:2Cu2O+O2======4CuO。

实验4取少量砖红色Cu2O固体于烧杯中,用蒸馏水洗净,加少量水,加热煮沸,并不断搅拌。观察固体颜色变化。

实验5用倾析法除去烧杯内的水,用蒸馏水洗涤3次,再加浓盐酸至固体完全溶解,观察溶液颜色。

实验4中的固体逐渐变黑,说明Cu2O被O2氧化成了CuO。因Cu2O溶于浓盐酸生成无色溶液:Cu2O+4HCl= ===== 2HCuCl2+H2O[6],故实验 5溶液中出现的蓝色应来自CuO与盐酸生成的Cu2+。假设成立。

三、科学认知实验中的“异常”现象

教学中,教师普遍担心实验出现“异常”现象,一是怕造成学生注意力分散,影响后续教学;二是怕无法提供合理解释,被学生质疑自己的业务能力。其实,这种担心的深层次原因是对化学反应过程性与复杂性认识不清。

在编写教材时,为帮助学生认识化学变化、理解反应原理,专家通常会选取现象明显、副反应少的实验素材,以突出主要反应、避免次要现象的干扰。这些精心选择的素材却屏蔽了师生对化学变化的多样性、复杂性的认知[7]。久而久之,教师和学生均以为化学反应就如同方程式书写的那样,由反应物一步变成生成物,因而反应现象是可以预测的,而且只要试剂和操作没问题,就不应该出现“异常”现象。否则实验就是“失败”。

但实际上无论是无机反应还是有机反应都存在反应历程,“异常”现象可能是其中某一步呈现的反应现象。化学反应还可能存在副反应,“异常”现象可能与副反应有关。如本文中,除了“异常”现象一是由操作原因造成的,其它两个都源于副反应。

要消除对“异常”现象的担心,就要科学认知化学方程式。知道化学方程式仅仅表示反应物和产物以及它们间的计量关系,仅是反应体系的主要方面,并不是真实的反应历程,更没有体现副反应。如果能从过程的复杂性和化学方程式只描述主要方面的角度来看待化学变化,我们对待“异常”现象就会更开放,就不会再去限制学生“该”看到什么和“不该”看到什么。这样,学生可以仔细观察化学变化中的各种现象,然后师生一起区分哪是主反应、哪是副反应,把主反应用化学方程式表示出来,副反应现象留作探究。这有利于学生更好地体验化学变化的复杂性,认识更真实的化学反应[8]。

四、结束语

如果实验中有“意外”发现,无疑会提升学生在实验时的专注度(而不是简单重复老师的动作,发现老师已讲过的结论),这有利于培养学生观察的敏捷性、全面性。有些“异常”现象对教师来说也是首次遇到,学生就失去了依赖心理,寻求答案必须靠自己进行探索[9]。通过分析和探究,不仅消除了疑问,深化了对知识的认知水平,培养了严谨治学的态度和献身科学的精神,还为学生将来从事科学研究提供了实践机会。因此,教学中要正确认识并利用好“异常”现象,让“异常”促进学生综合素养的“正常”发展。

[1] 吴朝辉.对“CO2更易溶于饱和NaHCO3溶液”的再求证[J].中学化学教学参考,2016(10):66-68

[2] 王云生.王云生的中学化学教学主张[M].北京:中国轻工业出版社,2014:38-40

[3] 宋心琦.再谈中学化学实验教学改革(上)在《化学教学》“中学化学实验教学高级研修班”上的讲话[J].化学教学,2013(3):3-7

[4] 王祖浩,王程杰.配苏教版普通高中课程标准实验教科书高中化学教学参考书:实验化学(选修)(第二版)[M].南京:江苏教育出版社,2011:57-58

[5] 王瑛.淀粉遇碘都显蓝色吗[J].化学教学,2007(1):75-76

[6] 杨帆,张凤桂,袁廷新.用铜电极电解饱和食盐水实验的深度研究[J].化学教育,2009(10):60-61

[7][8]魏锐,方芳,杨萌.挖掘教学内容所蕴含的化学基本观念[J].化学教育,2012(2):4-8

[9] 龚国祥.引导高中学生“真”探究——以家用“管道疏通剂”研究为例[J].中学化学教学参考,2016(9):26-29

1008-0546(2017)10-0085-02

G633.8

B

10.3969/j.issn.1008-0546.2017.10.027