青年政治认同与国家稳定的关系:政治参与和政治沟通的作用

——基于3323份有效数据的实证分析

郑建君

(中国社会科学院 政治学研究所, 北京 100028)

青年政治认同与国家稳定的关系:政治参与和政治沟通的作用

——基于3323份有效数据的实证分析

郑建君

(中国社会科学院政治学研究所,北京100028)

本文采用问卷法对全国10个省份的青年群体进行调查,通过对3323份有效数据的分析,考察了政治沟通在青年群体政治认同与国家稳定关系中的中介作用以及该中介作用机制是否受到政治参与的调节影响。结果发现:政治认同对国家稳定具有显著的正向预测作用;政治沟通在青年群体政治认同对国家稳定的正向预测中具有显著的部分中介作用;而政治沟通的中介作用受到政治参与的调节,青年群体的政治参与显著地调节了“政治认同→政治沟通→国家稳定”这一中介过程的前半路径。本研究验证的有调节的中介效应模型显示,相对于政治参与水平低的青年,政治沟通的中介作用对于政治参与水平高的青年作用更为显著。

政治认同; 国家稳定; 政治参与; 政治沟通; 有调节的中介效应

一、引言

国家稳定是由政治、政策、经济、文化、社会、国际等多个维度所构建的对理想化国家状态的概括①。国家的稳定,不仅关系着人民群众的切身利益,而且也是社会和谐发展、经济持续增长和改革深化推进的重要前提。从国家稳定的影响因素来看,公民对所属政治共同体的认同是国家长治久安的重要社会心理基础,正所谓“得民心者得天下”(《孟子•离娄上》),这句话在一定程度上反映了认同与稳定的相互关系。作为社会政治生活领域的中坚力量,青年群体的政治心理与行为对当前及未来的国家发展和政治现代化均具有重要的预测作用。为此,有必要对青年群体政治认同与国家稳定的影响作用机制进行研究,为增强国家稳定提供可供参考的实证研究支持。

作为个体心理状态与行为实践的统一,政治认同不仅反映了认同主体的心理归属,同时也反映着认同主体与客体相互转化的行为实践②。从功能指向来看,政治认同是确认政治合法性与维系国家稳定的重要基础③;而从政治稳定的概念来分析,其本身就是政治发展有序性和政治规范认同性的一种体现④。对于个体而言,如果其对所处组织或群体的认同程度越高,则其越有可能遵守该组织或群体的规则,使整个组织或群体的结构保持稳定⑤。具体来说,政治认同具有整合社会心理与价值观念的功能⑥,公民个体对政治系统(政策、体制、意识形态等)所具有的态度与情感,会通过政治认同这样一种形式来予以表现,并对政治体系的稳定及良性发展产生作用⑦。相反,当公民的政治认同表现水平较低时,也预示着其所属政治体系的秩序将会出现不稳定⑧;政治认同基础的松动,会进一步扩大公民个体基于利益、制度、价值观念等的分歧,这使其在面对社会矛盾和冲突时更易形成态度极化,影响社会和谐与国家稳定。此外,政治认同的表现水平还受到认同主体所处环境的影响,包括其所在群体的社会地位等因素⑨。青年群体虽然处在自身发展的起步阶段,但也是自身社会地位变化最快的阶段,他们对社会认知的变化必然会导致其政治认同表现的差异,从而对国家稳定产生影响。国内研究者曾指出,青年群体内部对于政治认同的差异扩大乃至两极化,极有可能会对社会与国家的稳定形成威胁⑩。同时,基于政治认同与国家稳定之间所具有的互为因果、互依互存的变量关系,本研究提出假设H1:青年群体的政治认同对国家稳定具有显著的正向影响作用。

政治认同与国家稳定的相互关系,往往会受到或通过第三方变量的影响而发生作用。政治认同的主客体在进行互动实践的过程中,通常会伴随有信息的交换;该政治现象被称作政治沟通,即政府与公众之间经过信息交流,相互了解对方的立场,使政治系统的运作更为有效。个体的认知态度通常是通过政治沟通对其政治行为产生影响。政治认同能够降低抗争的烈度,而这种低烈度的抗争会促使抗争与被抗争双方通过彼此的政治沟通,对政策、制度及政治实践过程中出现的不足或问题进行纠正,从而保证国家与社会的稳定。相反,如果社会各阶层的政治沟通没有得到制度化的组织安排,个体、群体或阶层则会寻求非制度化的途径进行意见或利益诉求表达,这势必会影响社会和谐与政治稳定。从政治认同与政治沟通的关系来看,一方面,较高的政治认同有利于提升公众的政治信任,激发其与政府进行政治诉求表达和信息交流的意愿;另一方面,政治沟通能够促进民众对现实政治制度的支持与拥护,增强其自身的政治认同水平,充分发挥政治文化的整合功能。作为社会稳定的常态表现形式,“和而不同”所显现出的差别往往是现实社会的本来面目,其关键在于如何有效疏解人民内部矛盾,从而维护社会的安全稳定;在此过程中,政治沟通的作用尤为重要。有关政治沟通在政治认同与国家稳定关系中的中介作用,也得到了国内大样本数据研究的证实。据此,本研究提出假设H2:政治沟通在青年群体政治认同与国家稳定的关系中具有中介作用。

在过去20年间,有关青年政治参与问题的研究成为西方学者的关注热点。在政治认同成为理解青年现实状况与行为方式的重要视角的同时,透过青年群体的政治参与选择(合理介入抑或抗争对立),可以预测国家的稳定状况。青年大学生在政治和社会领域的参与,是其政治认同转化机制的重要实践形式;同时,大学生政治参与的意识与能力,也是其政治认同作用发挥的重要影响和制约因素。而青年学生政治参与的机制化以及参与渠道的拓宽,可以帮助其提升对社会政治生活实践的理性认知,进而增强其政治认同程度。也就是说,政治认同的形成与发展有赖于个体的政治参与行为,同时又对其政治参与予以指导。从政治参与和政治沟通的关系来看,政治参与程度越高,政治沟通效果越好。国外有研究指出,政治沟通与政治参与行为之间具有显著的相关。例如,媒体信息传播类型的政治沟通,将有助于个体的政治知识获取,进而提升其政治参与行为;但是,对于个体间意愿表达类型的政治沟通,其与政治参与行为之间的关系则需作进一步的分析。基于政治参与、政治沟通和国家稳定的关系分析,本研究则认为,个体间意愿表达类型的政治沟通,会受到政治参与行为的影响作用。具体而言,个体无序的政治参与有可能会削弱系统的稳定性,例如非制度化政治参与的扩增以及制度化政治参与的虚置,会增加社会不稳定的存在可能。但有序参与并不一定导致体系稳定,还要同时兼顾参与主体对参与结果的满意程度以及对参与行为有效性的评价水平。因此,在考量参与和稳定的关系时,必须将参与的有序和有效同时纳入考虑范围,且使有序和有效保持在一个适度的区间之内。政治沟通作为一种特殊的政治参与形式,其效用有赖于政治参与实践的有序化和适度有效性。由此推断,高水平的政治参与,一方面与政治认同形成实践转化的良好互动,另一方面又保证了政治沟通的实效性,从而增强了国家的稳定运行。为此,本研究提出假设H3:政治参与对政治沟通的中介效应具有调节作用。

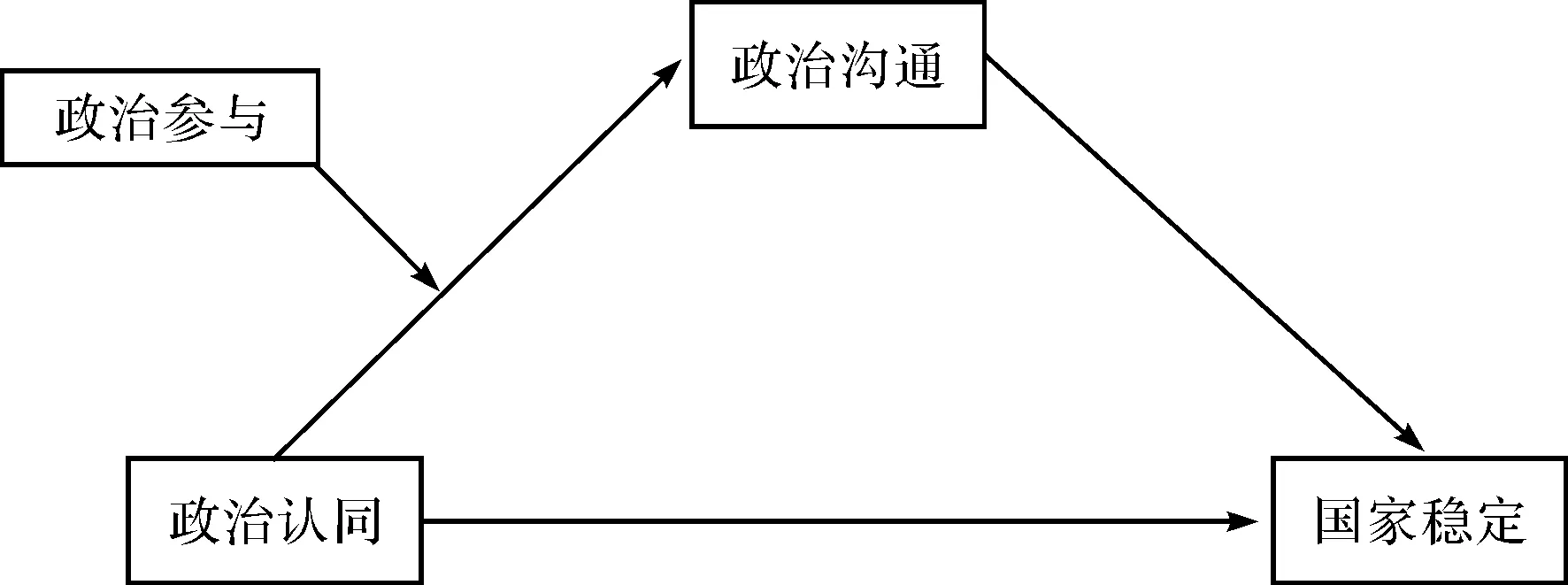

综上所述,本研究就青年群体政治认同与国家稳定的关系提出一个有调节的中介效应模型(如图1),其目的在于:一是了解青年群体的政治认同如何影响国家稳定(政治沟通的中介作用);二是上述影响过程在何种条件下表现得更强或更弱(本研究重点关注政治参与对影响过程前半路径的调节作用)。

图1 研究假设模型

二、研究调查过程

(一)样本情况

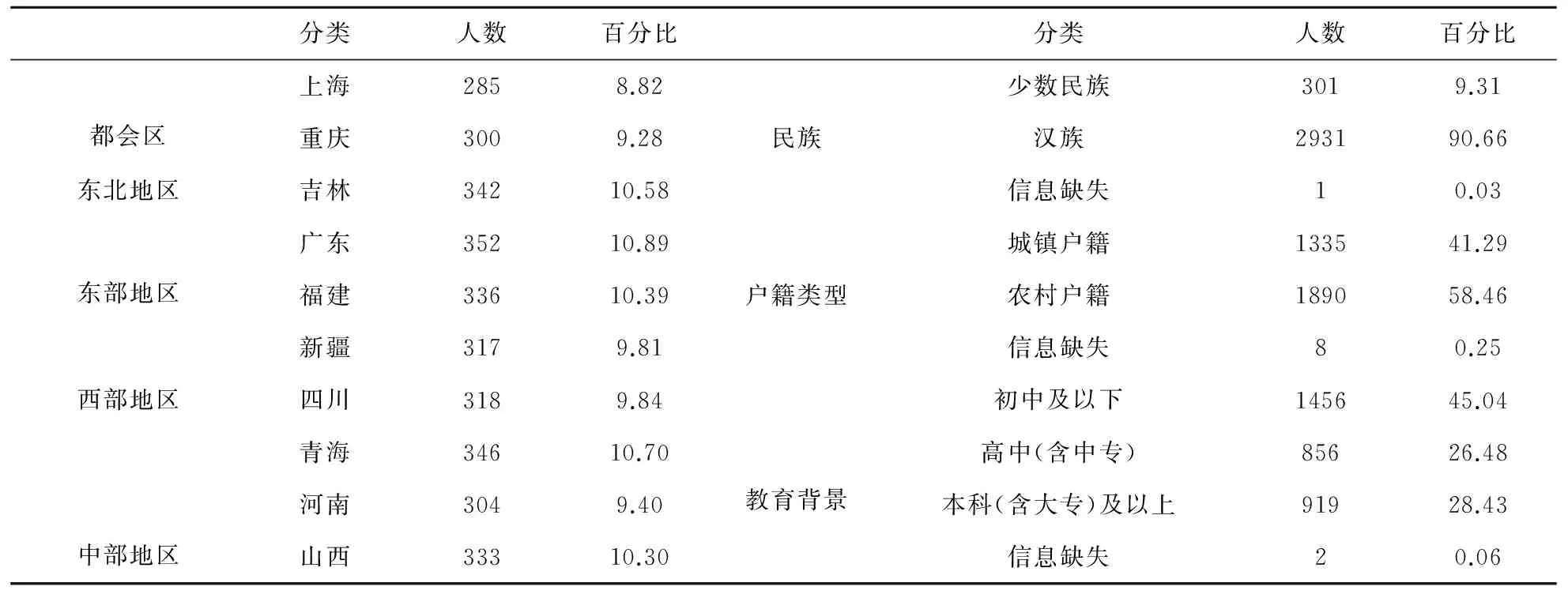

本研究的被试来自于中国社会科学院“中国公民政治文化调查”项目组的调查数据。调查工作于2012年7月正式启动,历时2个月完成纸本问卷的入户调查与回收。在抽样方面,项目组参照国家统计局2012年颁布的地区生产总值数据,在都会区(直辖市)、东北地区、东部地区、中部地区和西部地区选择经济发展水平最高和最低的两个省份(东北地区选择经济发展水平居中的1个省,西部地区选择经济发展分列高、中、低水平的3个省),最终抽取到10个省。按照相同标准,对直辖市的区县(分别为4区、2县)进行独立抽样、对各省的省会城市和经济发展水平居中的地级市进行抽样(在抽取到的地级市的主城区按照人口比例进行抽样配额)。最后,对进入抽样的省级单位,以经济发展水平居中为标准进行区县(或县级市)的抽样,并随机选择乡镇和街道一级,按照等距抽样标准随机抽取样本户和备用样本户家庭。在调查的具体实施过程中,项目组选择在当地居住一年及以上、年龄在18~45周岁之间的青年城乡居民进行入户调查,共获得有效数据3323份(见表1)。在抽样的10个省(自治区、直辖市)中,都会区585人(18.09%),东部地区688人(21.28%),东北地区342人(10.58%),西部地区981人(30.34%),中部地区637人(19.70%)。其中,男性1511人(46.74%),女性1722人(53.26%),被试的平均年龄32.46岁(标准差为8.07)。

表1 调查样本的基本情况

(二)变量测量

1.政治认同。《中国人政治认同问卷》采用李克特5点计分方式,其中“1~5”选项分别表示“非常不同意”到“非常同意”。问卷包括体制认同、政党认同、文化认同、政策认同、身份认同和发展认同六个维度(各维度的信度系数α分别为0.71、0.65、0.64、0.69、0.74、0.72);每个认同维度包含有3道题目,正向计分题目13道,反向计分题目5道,共计18道题目,问卷的整体信度系数α为0.78。

2.国家稳定。《国家稳定调查问卷》共计19道题目(其中反向计分题目12道),包括有政治(3道)、经济(3道)、社会(3道)、文化(4道)、生态(3道)和国际(3道)六个维度。被试通过5点计分量表对描述当前我国国家稳定现状的题目进行选择,“1~5”选项分别表示“非常不同意”到“非常同意”。在本研究中,问卷的整体α信度系数为0.73,政治、经济、社会、文化、生态和国际稳定六个维度的α信度系数分别为0.71、0.65、0.64、0.68、0.69、0.78。

3.政治参与。《政治参与行为问卷》由政治参与认知和实际参与行为两个维度构成,每个维度由5道题目构成,共计10道题目(反向计分题目6道),同样采用5点计分方式,“1~5”选项分别表示“非常不同意”到“非常同意”。其中,政治参与认知和实际参与行为两个维度的α信度系数分别为0.85和0.88,问卷的整体信度系数α为0.87。

4.政治沟通。采用《政治沟通调查问卷》对政治沟通变量进行测量。“政治沟通重要性认知”和“政治沟通现状评价”两个维度各包含3道题目(“重要性认知”和“现状评价”维度的α信度系数分别为0.67和0.75),问卷整体的α信度系数为0.68。在计分方法方面,采用李克特5点计分方式记分,“1~5”选项分别表示“非常不同意”到“非常同意”,且所有题目均为正向计分。

(三)调查程序与数据处理

项目组对收集到的问卷纸本进行“双录双检”操作,并采用SPSS21.0和Mplus7.0进行相关的数据管理与统计分析。具体的数据统计包括三个方面:一是在检验共同方法偏差影响的基础上,运用SEM技术对可能存在的几种关系结构进行比较;二是对研究变量进行描述统计分析,并检验研究假设所提出的有调节的中介模型;三是对调节效应的程度及发展形态进行简单斜率检验分析。

三、数据分析与结果

(一)变量结构的验证性因素分析

本研究对数据的获取,主要是通过问卷调查形式进行的,为避免共同方法偏差对结果的影响,我们在调查过程中采用匿名作答的形式进行控制的同时,还在统计分析过程中采用Harman单因子方法对共同方法偏差可能存在的影响及程度进行检验。具体操作为,同时对53个题目进行未旋转设置的主成分因子分析,结果显示:抽取到特征根值大于1的因子12个,第一个因子的变异解释率为13.67%(小于40%),且远低于总变异解释率(50.17%)的一半;这表明研究结果受到共同方法偏差变异的影响并不严重,可以进行后续的统计分析。

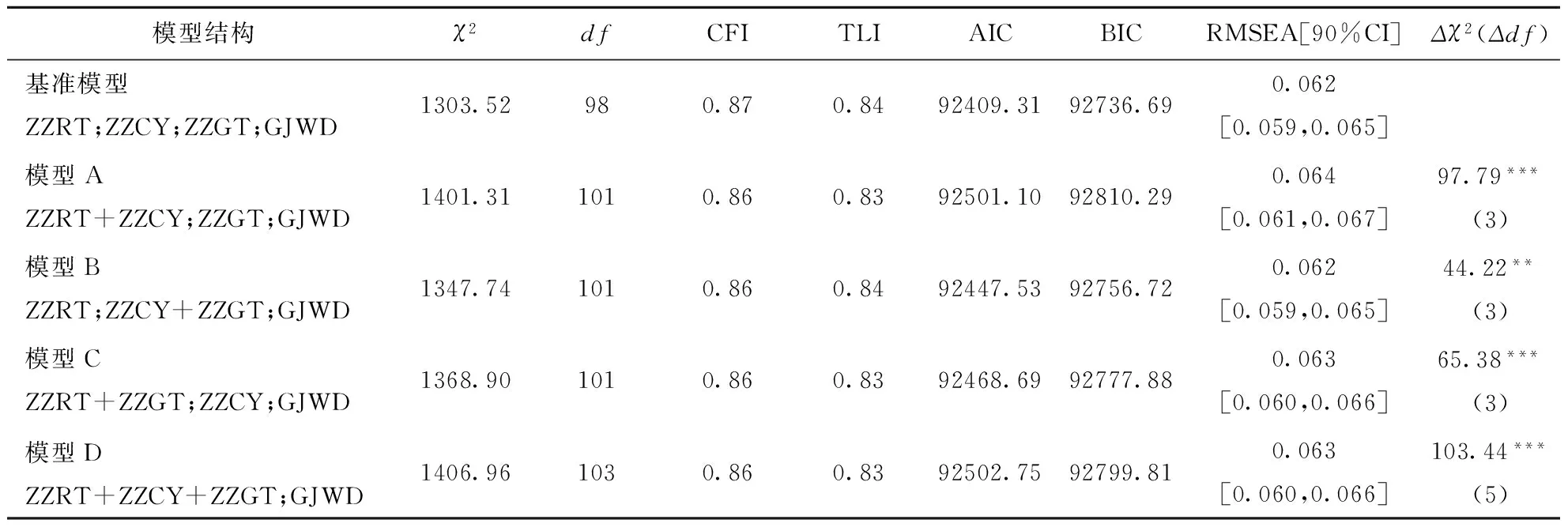

对政治认同、政治参与、政治沟通和国家稳定4个变量进行验证性因素分析,并对可能存在的变量整合模型与基准模型进行比较,以考察上述变量关系的结构效度。其中,基准模型包含有4个变量,分别为政治认同、政治参与、政治沟通和国家稳定;备选模型A包含3个变量,除去政治沟通和国家稳定2个变量外,将政治认同和政治参与进行合并;备选模型B包含有3个变量,除去政治认同和国家稳定2个变量外,将政治参与和政治沟通进行合并;备选模型C包含有3个变量,除去政治参与和国家稳定2个变量外,将政治认同和政治沟通进行合并;备选模型D包含有2个变量,除去国家稳定变量外,将其余3个变量进行合并。结果如表2所示,基准模型的RMSEA为0.062,模型的各项评价指数CFI、TLI、AIC和BIC分别为0.87、0.84、92409.31和92736.69;其中,基准模型的AIC在所有模型中最小,且基准模型与备选模型的ΔBIC绝对值大于10;同时,基准模型与备选模型的χ2值差异显著。最终的模型比较结果表明:在一定程度上,基准模型的拟合度和简洁性均要优于可能存在的四个备选模型,其结构较好的代表研究变量之间的关系。

表2 研究变量结构模型之间的比较

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001(下同);ZZRT表示政治认同;ZZCY表示政治参与;ZZGT表示政治沟通;GJWD表示国家稳定;Δχ2和Δdf表示基准模型与备选模型的差异及其显著性。

(二)相关变量的描述统计

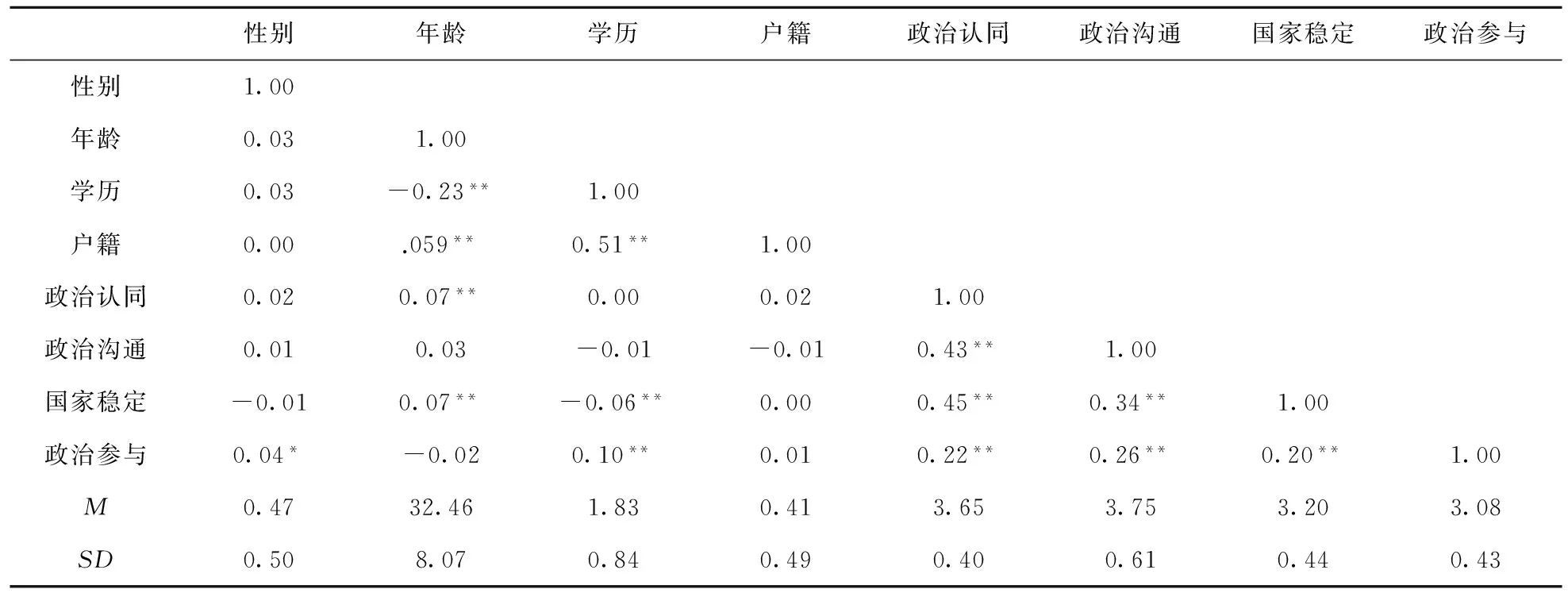

从表3所呈现的各变量的均值、标准差及变量相关系数可知,政治认同与政治沟通(r=0.43,p<0.01)、国家稳定(r=0.45,p<0.01)、政治参与(r=0.22,p<0.01)三个变量之间的相关显著;政治沟通与国家稳定(r=0.34,p<0.01)、政治参与(r=0.26,p<0.01)两个变量之间的相关显著;政治参与与国家稳定之间相关显著(r=0.20,p<0.01)。上述相关性分析结果为检验后续的假设提供了基础。此外,针对人口学变量与研究变量的相关分析发现,除户籍类型变量外,性别、年龄、学历分别与研究变量之间存在显著相关,有必要在研究假设检验过程中对其予以控制。

(三)针对“有调节的中介作用模型”的检验

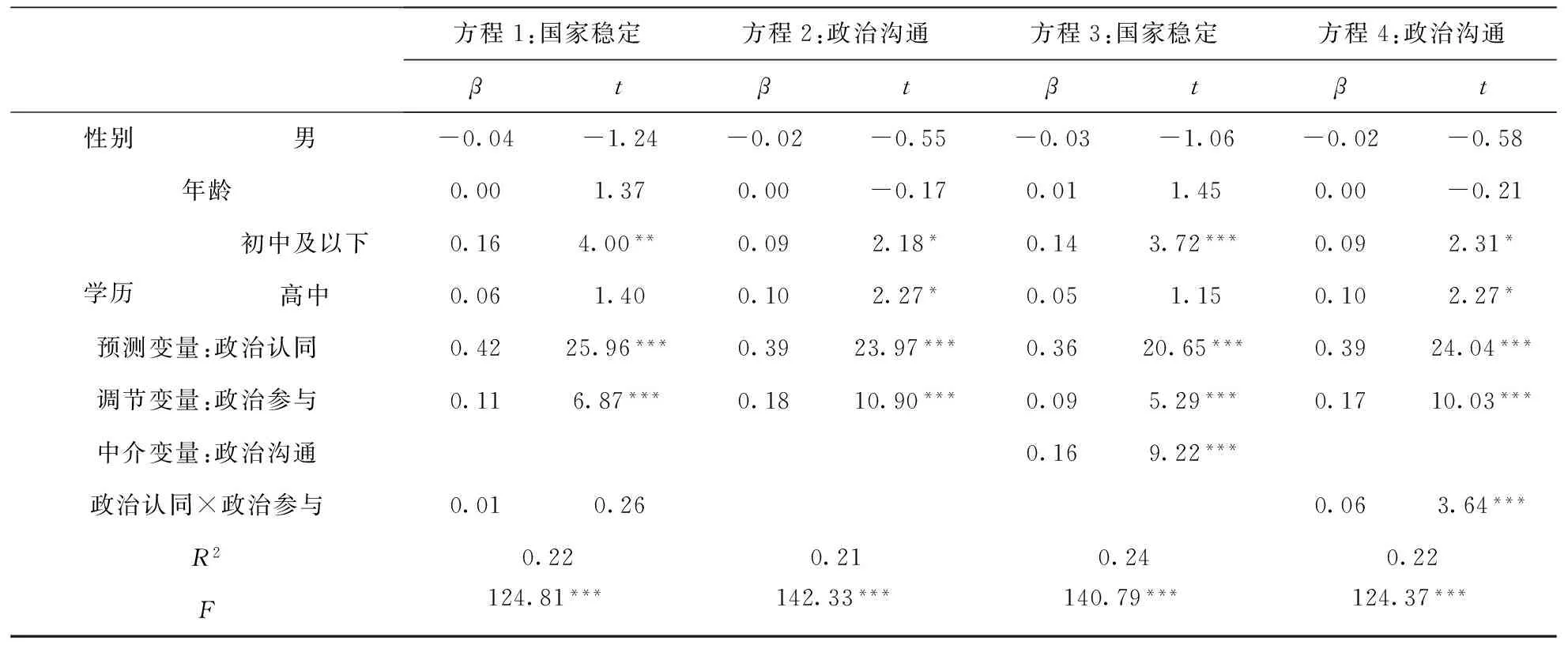

针对本研究所提出的研究假设模型进行检验,首先将类别变量转化为虚拟变量,同时将各变量的数据进行标准化处理,并依据标准化数据获得预测变量(政治认同)与调节变量(政治参与)的交互项。根据有调节的中介作用检验步骤,通过回归分析建立4个方程(见表4)。模型检验中的VIF值处在0.97~2.11之间(<5),说明本研究所关注的变量的多重共线性问题并不严重。在方程1中,政治认同(β=0.42、t=25.96、p<0.001)和政治参与(β=0.11、t=6.87、p<0.001)对国家稳定的影响效应显著,而二者的交互项不显著(β=0.01、t=0.26、p=0.80),说明在政治认同对国家稳定的直接效应中,政治参与不具有调节作用。在方程2中,政治认同(β=0.39、t=23.97、p<0.001)和政治参与(β=0.18、t=10.90、p<0.001)对政治沟通的影响效应显著。在方程3中,引入中介变量(β=0.16、t=9.22、p<001)后,政治认同与政治参与两个变量依然对国家稳定变量具有显著的预测作用,其中政治认同对国家稳定的路径系数有所减小(β=0.36、t=20.65、p<0.001),说明中介变量(政治沟通)在政治认同与国家稳定的关系中具有显著的部分中介作用。在方程4中,政治认同与政治参与的交互项对政治沟通的预测作用显著(β=0.06、t=3.64、p<0.001),说明在政治认同通过政治沟通对国家稳定形成影响的机制中,政治参与对部分中介模型的前半路径具有显著的调节作用。

表3 描述统计结果与相关矩阵(n=3323)

注:性别(1表示男性,0表示女性);学历(1表示初中及以下,2表示高中及高职、高专,3表示大专、本科及以上);户籍(1表示城镇户籍,0表示农村户籍);

表4 青年群体政治认同对国家稳定影响的回归分析

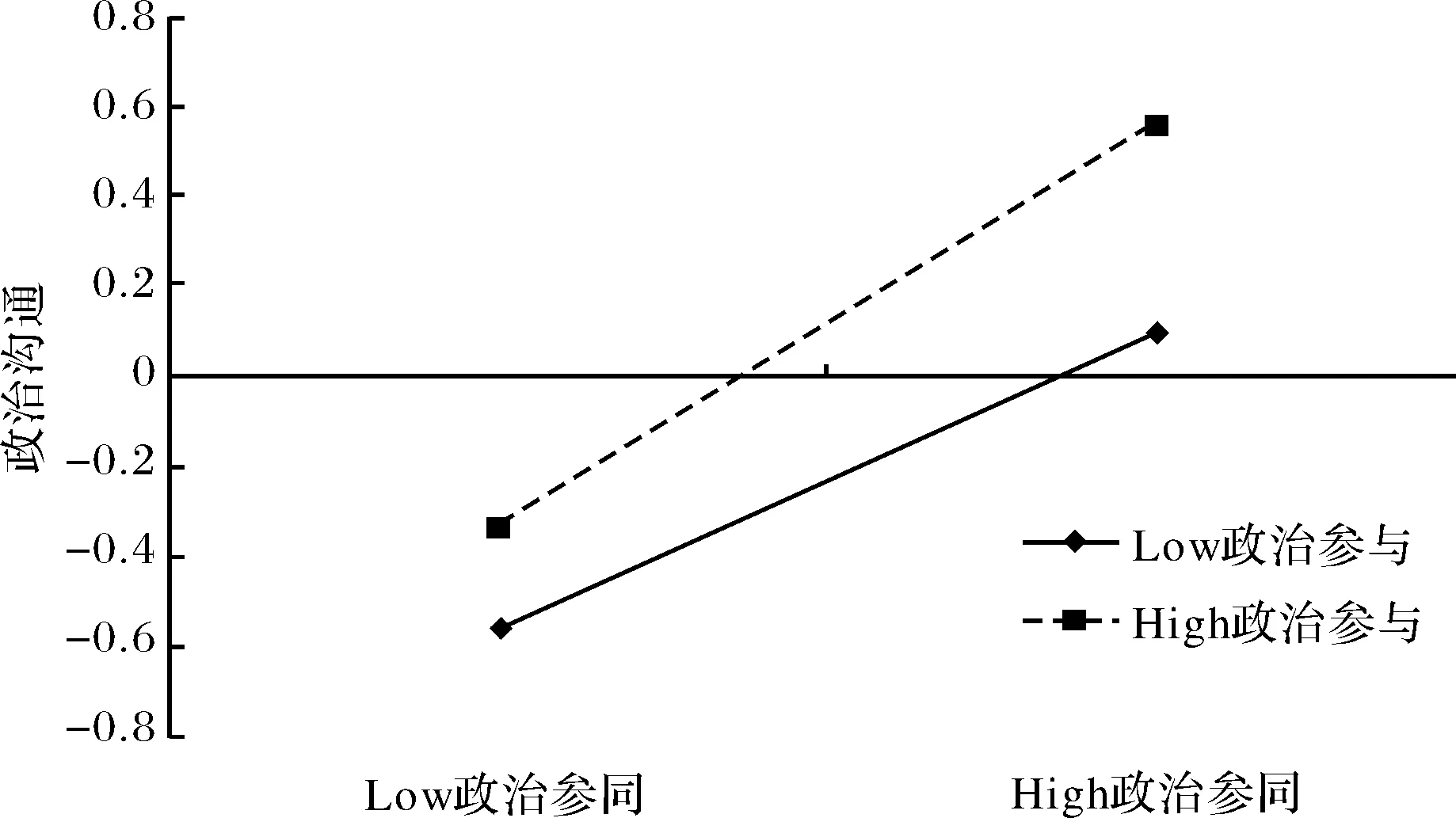

为了进一步的反映和分析政治参与调节作用的形态趋势,研究还进行了简单斜率检验;同时,在对政治参与变量数据进行高、低分分组(以M±1个SD为标准)的基础上,绘制了调节作用示意图(见图2)。简单斜率检验的结果显示:在政治参与得分较低的情况下,政治认同对政治沟通的影响效应显著(simple slope=0.55、β=0.28、t=13.35、p<0.001),即政治认同水平提高1个标准差,则政治沟通的效果会增加0.28个标准差;在政治参与得分较高的情况下,政治认同对政治沟通的影响效应显著(simple slope=0.60、β=0.45、t=11.22、p<0.001),即政治认同水平提高1个标准差,则政治沟通的效果会增加0.45个标准差。也就是说,政治认同对政治沟通的影响会随着政治参与水平的提升而有所增强。政治认同通过政治沟通对国家稳定产生影响作用的中介效应为(0.39+0.06政治参与)×0.16,同时该中介效应的前半路径受到调节变量政治参与的调节,即政治参与得分提升或降低1个单位,则中介效应则会表现出0.06个单位的相应变化。具体到本研究,随着政治参与从低分组向高分组变化,在政治认同与国家稳定关系中,政治沟通的中介效应占总效应的效果量会从17.02%提升至18.75%。

图2 政治参与对中介作用前半径的调节效应

四、讨论与总结

本研究所检验的假设模型,响应了有关多变量介入政治认同与国家稳定关系研究的提示,不但再次验证了“政治认同→政治沟通→国家稳定”这一中介路径,同时在考虑政治参与实践效用的基础上,分析了青年群体政治参与对上述中介模型前半路径的调节作用。上述发现有助于回答两个关键问题,即政治认同通过何种机制(怎样起作用)和在何种条件下(何时起作用)影响国家稳定;同时,本研究结果对拓展未来本领域研究和增强国家稳定,均具有一定的理论和现实意义。

(一)政治沟通与政治参与的作用表现及解析

数据分析结果支持本研究对预测变量和结果变量关系的假设(H1成立)。政治认同作为国家稳定重要的社会心理基础,对于普通公民凝聚共识、化解分歧、主动支持和自觉贯彻相关政策等具有积极的作用与意义。然而,如何理解政治认同对国家稳定所具有的正向影响作用,可以遵循如下分析路径,即从个体对政治系统的认知与态度出发,通过相关的政治行为进而形成对政治体系稳定状态的预判。在检验政治认同与国家稳定直接联系的基础上,本研究将政治沟通和政治参与两个变量纳入假设,提出并验证了“有调节的中介作用模型”(H2和H3成立),以此来探讨政治认同对国家稳定的影响机制。

行为变量的引入有助于解释个体所具有的认知与态度(如政治认同)通过何种因素影响国家稳定。本研究发现,政治沟通在青年政治认同与国家稳定之间起到了显著的部分中介作用。在此,政治沟通所表现出的“联动器”作用,不仅反映了其与政治认同的关系,也反映了其与国家稳定的关系,回答了青年群体的政治认同“怎样”或“为什么”会对国家稳定起作用。该结果可以从以下三个方面加以分析:首先,政治认同能够促成政治沟通行为的发生,进而达到对社会政治实践体系动态矫正的目的,以保证政治系统的持续稳定。与此同时,政治沟通能够使青年在参与实践中进一步客观认识事件并充分表达意见,进而推进政治认同的形成,提升国家与社会的稳定。其次,公民个体与政府之间制度化的有效信息交流,能够避免非正式政治沟通所可能引发的社会失序;而非正式的政治沟通也可能对政府的公信力造成损害,进而对国家体系的稳定产生影响。最后,随着青年政治社会化程度的不断提升,在其政治沟通的过程中,不再以单纯的意见表达为唯一目的,同时也包含有利益诉求达成的考量;这也使其政治行为与态度的一致性有所增强,并更趋于理性,从而有效的连结了认同与稳定之间的关系。

基于政治沟通效用受到政治参与实践的有序化和适度有效性影响这一判断,本研究考察了政治沟通的中介效应是否因政治参与水平的变化而有所不同;即在何种水平或条件下,“政治认同→政治沟通→国家稳定”的部分中介效应会更强或更弱。结果表明,政治参与水平对该中介链条的调节作用显著。当政治参与的水平较低时,政治认同水平的单位标准差变化,会引起政治沟通0.28个标准差的改变;而当政治参与的水平较高时,政治认同水平的单位标准差变化,会引起政治沟通0.45个标准差的改变,且中介效应占总效应的比值会比政治参与较低水平时增加1.73个百分点。对于上述结果解释如下:首先,政治沟通作为一种特殊的参与形式,其效果必然受到参与卷入适度性和参与效果有效性的影响;而随着青年群体社会阅历的不断增加和政治参与水平的不断提升,其政治沟通行为的效用也会有所增强。其次,从民主发展的角度来看,公民个体的政治参与对政治稳定的持续化发展具有重要的推动作用;这种参与意识和行为的培育,使得青年有条件采用更为温和的方式(例如平等沟通)进行个人诉求表达,从而对国家与社会的稳定形成正向影响。最后,基于动态有序的标准进行分析,政府与公民的良性互动是稳定的决定因素,而要想保证这种良性互动,则必须在有效政治参与的基础上形成政治体系与个人的有效信息沟通。对应信息沟通的即时性特征,不但强调政治参与的有效性,更要求政治参与发生的机制化和制度化;唯有如此,才能真正达成稳定的动态有序目标。

(二)实践启示

通过对“有调节的中介效应模型”的假设与验证,本研究初步构建了描述青年群体政治认同与国家稳定关系的立体框架。根据实证研究结果,提出以下三点实践启示。第一,作为个体面向政治系统所具有的心理状态与行为实践的统一,政治认同兼具相对稳定性与可塑性双重特征;同时,政治认同还对国家稳定性具有积极的正向影响作用。因此,要重视了解和提升青年政治认同水平的工作,通过系统调查现状、科学分析成因、精巧设计活动、有序推进优化等过程,切实保证青年群体政治认同对国家稳定的促进效应。第二,政治领域的沟通不仅仅是单一化信息的有效交流,更蕴含有社会公平、政治信任等深刻意义。当前,我国将推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标,这意味着要从过去政府单一主导下的管理体系向多元主体共同参与的治理体系转变;同时,这也要求政治系统内的多元主体(政府、社会、市场、公民等)在相互平等、彼此信任的前提下,能够有效沟通、互动合作,进而实现国家治理的稳定与发展。第三,公民个体政治参与的关键在于其行为的实效性,要避免由于政治参与形式化所引发的政治信任下降、非正式沟通或对抗性参与增多等问题,进而实现国家的稳定。青年群体作为社会与国家的重要实践主体,应当积极引导他们在政治领域进行适度、有序的参与,这不仅有助于其通过信息沟通获取对客观实际的正确认知,同时也有助于其顺利实现自身政治认同的实践转化。

走到北街,我实在走不动了,就靠在一棵大樟树底下歇着。暮色漫上来,小镇上的炊烟也裹挟在一起,弥散着一阵阵柴火的焦香。不时传来驱赶鸡鸭进圈、牛羊进栏的吆喝,还有母亲召唤贪玩的孩子回家的喊声。我突然不可遏止地想念起我的狼剩儿来。都三年了,你在他乡还好吗?你的他乡是在哪一方天呢?你该不会不在人世吧……思念漫出我的眼睛,泪水哗哗地滚落下来。这时候肚子里边动了一下,我恍然悟到,这是我的毛毛在动!斜靠在樟树脚下,我想着这里离家好几百里,肚子里的毛毛是怕我孤单吧,他踢我一下是说有他在陪着我呢。我抚着肚子,心里涌起对他的无限怜爱。

(三)不足与展望

本文通过对大样本问卷调查数据进行分析,针对青年群体政治认同与国家稳定关系的影响机制(政治沟通)及作用条件(政治参与)进行了分析,获得了一些有意义的实证研究结果。但是,本研究在内容及方法上也存在一些不足,需在今后的研究中予以改进和提升。第一,本研究所关注的国家稳定变量,并不涉及客观条件下的内容,其操作性概念是在政治心理学视角下予以界定的。因此,这种对国家稳定的个体主观知觉测量,更倾向于对公民社会政治心态的把握。未来研究可将客观指标纳入国家稳定的变量测量,以获取更为全面的数据资料。第二,本研究的数据资料主要是通过被调查对象的自我报告获得的,这使得最终结果有可能受到共同方法偏差的影响。虽然本文的检验结果显示,同源偏差的影响并不显著,但未来研究仍应当通过更为客观或多途径、多批次数据收集来提升数据质量。第三,横断面研究设计在研究结果的因果关系推论上,应更为谨慎。未来研究可通过追踪研究设计或实验研究设计,来进一步提升变量因果关系的确认性水平。

注释

①彭劲松:《邓小平论国家稳定的全面含义》,《理论学习与探索》1999年第3期。

②方旭光:《政治认同——政治实践的范畴》,《兰州学刊》2006年第9期。

③喻包庆:《论当代中国的政治认同危机及其解决路径》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2012年第3期。

④郑慧:《“政治稳定”概念辩析》,《社会主义研究》2002年第4期。

⑤Raney, T. , and L. Berdahl. “Birds of a Feather? Citizenship Norms, Group Identity, and Political Participation in Western Canada.”CanadianJournalofPoliticalScience42, no. 1(2009): 187-209.

⑥詹小美、王仕民:《文化认同视域下的政治认同》,《中国社会科学》2013年第9期。

⑧Kook, R. “The Fact of Pluralism and Israeli National Identity.”Philosophy&SocialCriticism24, no. 6(1998): 1-24.

⑨Weber, C. , M. Johnson, and K. Arceneaux. “Genetics, Personality, and Group Identity.”SocialScienceQuarterly92, no. 5(2011): 1314-1337.

⑩楚成亚:《当代中国大学生政治亚文化分析》,《青年研究》2003年第2期。

责任编辑王敬尧

The Roles of Political Participation and Political Communication on the Relationship between Youth Group’s Political Identity and National Stability

Zheng Jianjun

(Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100028)

To analyze whether political communication mediated the relationship between political identity and national stability,and whether political participation adjusted this mediation effect,the present study used questionnaire survey method and obtained 3323 data from the different regions throughout the country. The results showed that political identity had significantly positive effect on national stability; political communication partially mediated the relationship between political identity and national stability; political participation adjusted the mediated effect of political communication. That is, political participation adjusted the first path of the mediation. The mediated effect was stronger for young subjects with high political participation than for those with low political participation.

political identity; national stability; political participation; political communication; an adjusted mediator model

2017-06-11

中国社会科学院创新工程项目“政治发展与地方政府治理现代化研究”和国家社会科学基金项目 (11AZZ006)