20世纪80—90年代旅居海外艺术家在中西文化碰撞下的艺术形式特点分析

——以黄永砯与徐冰的作品分析为例

王姿

(南开大学 艺术设计系,天津 300071)

20世纪80—90年代旅居海外艺术家在中西文化碰撞下的艺术形式特点分析

——以黄永砯与徐冰的作品分析为例

王姿

(南开大学 艺术设计系,天津 300071)

20世纪80—90年代是中国文化与艺术发展转折的年代,文革与西方印象派、现代主义书籍、文化的传入,引发了“人的觉醒”,追求自由、解放个性的呼声高涨。在这样的背景下,一批青年艺术家登上艺术的大舞台。徐冰、黄永砯、谷文达、蔡国强作为这个时代的“四大金刚”,他们都经历了八五思潮,后又旅居海外,因此他们的作品中都带有中西方文化碰撞和融合的影子,文章通过对黄永砯、徐冰部分作品的分析,从材料运用、作品表现形式以及作品表达中西方文化碰撞内涵三方面来研究文化碰撞下的艺术表达。

八五思潮;黄永砯;徐冰;艺术表达

Internet :www.artdesign.org.cn

一、八五时期的文化背景介绍

“文革”时期的文化和艺术是为政治服务,是固化的被限制在一个固定的模子里。随着1976年“文革”的结束、国门的打开,20世纪80年代初,西方文化流入,中西方文化碰撞,开始逐渐孕育出中国人追求自由和个性的种子。西方的印象派和现代主义的书籍和著作开始大量地被翻译为中文,传播到思想、文化、艺术的各个领域,正是我们对于西方现代主义文化的大胆尝试,开启了20世纪80年代的中国现代主义艺术的可能性,政治和思想的解放促使了艺术家进行现代艺术的创作和研究,八五思潮就是在这样的文化背景下产生。八五思潮下,艺术领域是以一种“反艺术”的形态登上舞台的,是对艺术中的权威、体制、传统、精神的一一拷问,我们从八五时期的黄永砯的作品中就可以看这种“反艺术”文化现象。

1986年出现的“厦门达达”在八五思潮中是属于偏后期出现的,但它艺术行为中的反叛性和极端性映衬在“反艺术”的浪潮里却有一种后来居上的味道。在当时的中国,对达达主义的认识包括“无政府主义、反社会,反传统、反文明,反理性,反偶像、反权威,反艺术、反美学、反审美”。①作为厦门达达的主要人物之一的黄永砯,在他早期的作品中就充分体现了“反艺术”的特点,而徐冰在整个八五时期基本扮演着一个旁观者的形象,但他的一些作品也不可避免的带有八五时期的艺术特征。

> 表1

> 表2

二、材料运用分析

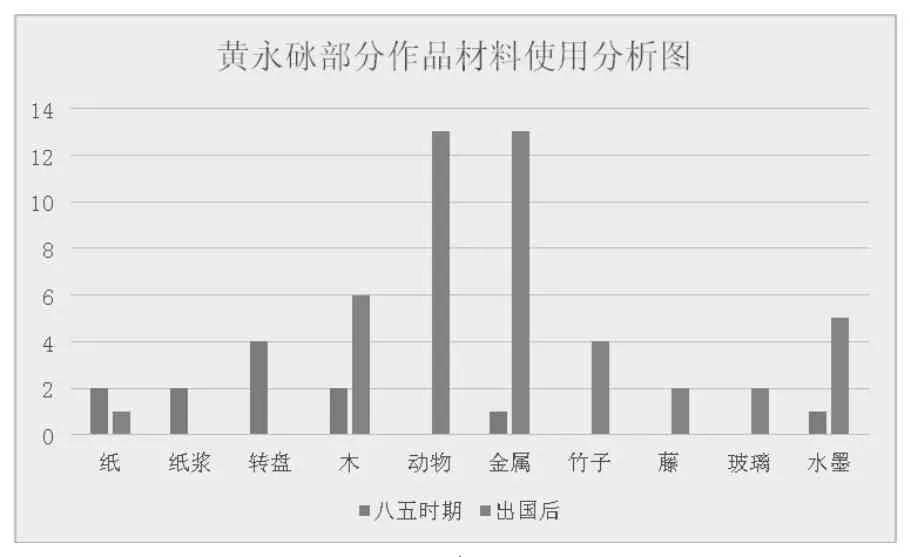

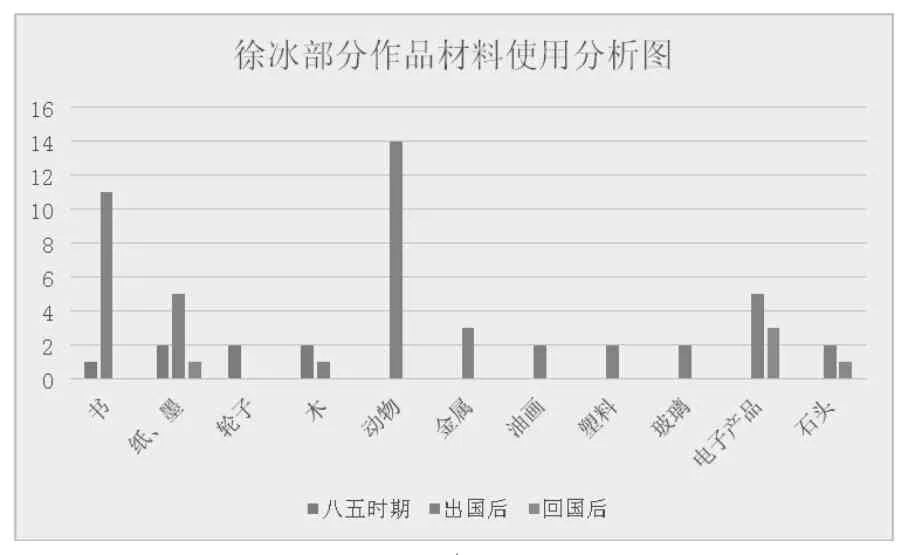

“随着艺术语言的逐渐模糊,材料的‘物质属性’逐渐变为‘文化属性’,成为了一种不断虚幻递进的艺术过程。”②黄永砯和徐冰的作品可以总体分为八五时期的作品和出国以后的作品。笔者通过资料收集,将黄永砯与徐冰在每个年代的具有代表性的作品根据时间罗列出来,并对作品的材料使用作出统计,通过他们在不同时期的作品的材料使用来归结材料使用下的动因与含义。

(一)黄永砯作品材料运用分析

黄永砯的作品可分八五时期和出国以后来进行时间分区上的研究,笔者通过对他从1984年到2014年这三十年间的28幅作品的整理(表1),进行材料使用上的归纳分析,从黄永砯的材料选择上可以明显看出,在八五时期,作为“厦门达达”的代表人物之一,黄永砯的作品多是以转轮为主,转轮具有不确定性和随机性,比较具代表性的有他于1985年创作的《非表现绘画》,这幅作品是以转盘为基础,黄永砯在转盘上写下要用的颜色和绘画的方式等,通过转盘来指导用何种颜色,以何种方式来完成绘画。1987的《中国绘画史》和《现代绘画简史》在洗衣机里搅拌了两分钟,它不仅是中西方文化的一种交织和洗涤,同时也是黄永砯在非主观的意识下运用转盘,随机转出“潮湿”的方式下完成的,同时他还使用了其他的偶然的方式:扔硬币、骰子、抓阄、抽签和占卜等等,都是为了隔离作品与艺术家的关系。八五时期的作品,最前卫的艺术家在努力的挣脱艺术原有的艺术形态,做个性化,而黄永砯的作品更是将“主观”也打掉了,黄永砯也说过:“我设计了一个怎样完成作品的程序,但这张作品的完成过程和结果完全是随机的……作品产生之后就不再受艺术家控制”③。

1989年黄永砯因“大地魔术师”而迁居法国巴黎,开始了他对东西方文化、移民、政治扩张、体制、强权、冲突和对抗等问题的创作。在材料上他开始转向动物,1989年蓬皮杜艺术中心的“大地魔术师”展的《爬行物》中就出现龟的形象。1993年大量动物和有关形象开始出现,动物是处在人的社会边缘,被人吃,被人观看,这是因为它们在人的视野之外,人把自己放得很大。“但从另一个角度上,动物在嘲笑人类。动物虽然被人所利用,但被利用的同时也有反作用。人无法主宰一切,事实上是被另一种东西主宰着。”④在黄永砯的世界里,动物都是无头的,即他们都是没有首领,这样他们就可以“自行其事”“自作主张”,这样看来还是有着随机的可能性。

(二)徐冰作品材料运用分析

相对于黄永砯在八五时期的“反艺术”影响,徐冰就像一个旁观者,只是在收集自己的创作素材。徐冰的作品可以分为八五时期、出国后和回国后(表2),从对他部分作品材料的分析可以看出在八五时期,他的作品多用轮子、纸、墨、书和木的材料形成,这里的轮子不同于黄永砯的转盘具有随机性,他更多的是对轮子本身形式的探索以及用轮子与纸、墨相结合后印出来的,这些材料在他手中都是印刻的工具。《大轮子》是八五思潮时期的作品,这阶段的新潮艺术作品普遍要求追求新的语言和精神的乌托邦。这件作品由徐冰和中央美术学院版画系的年轻教员对印刷概念及可能性所做的一次实验——一个可以循环往复永无休止的转印物的痕迹。这个时期他的作品跟他的人一样都显得特立独行,他曾笑称自己“走的是一条‘愚昧’的路线。”⑤,这种“愚昧”也成为其作品的养料。

1990年,徐冰移居美国,他的作品开始除了跟印刻用的材料有关以外,也将动物加进了其中。与黄永砯的动物为主要自身表现对象不同,徐冰的动物也是承载他文字的载体。如他于1994年创作的《文化动物》,公猪和母猪身上承载的是东西方不同的文化,在它们自发的意识下进行交配,这时候动物在徐冰手中是揭露政治、文化、传统复杂关系的手段。书、电子产品是徐冰与现代科技对话的媒介,亦或许是因为文字的表现形式可以通过三个方面来实现:1、传统印刷技术,2、手写体,3、电脑体,这些都使电子技术的产品在后期频繁出现于徐冰的作品中。

三、作品表现形式分析

徐冰说过“只有找到一种新的艺术的表达法或者新的艺术形式,才完成了艺术家的一个本质的工作,你才能够被载入艺术的历史”⑥,艺术家作品的表现形式是艺术作品表达的承载,寄托了艺术家的思想和内涵。

(一)黄永砯艺术作品的表现形式分析

动物一直贯穿于黄永砯作品中,是他最常用来表达艺术形式的手段。观念的转换和因时而异、因地而异是黄永砯主要的艺术表现形式。黄永砯的作品总是审时度势,会根据一个展览的主题而作,他的作品虽然处处与移民、战争、政治有关,但也是他对一个特定环境的一种反映,这种不确定性总使他的作品倾向相似却又显得独特不同。例如他于2000年专程为上海美术馆展览做的《沙的银行和银行的沙》,他用沙子堆成了英国在上海殖民时期的英国汇丰银行,汇丰银行经过历史的变换,改变成了上海市政府大厦,如今又成了上海浦东开发银行,这样的转换过程暗藏了殖民的意向,看似坚固的建筑实质上却是可随意摧毁的沙子,暗含殖民的瓦解的内涵,可谁又能说的清楚,是沙子建的银行还是银行转化而来的沙子。2012年,曾有玛雅预言2012年将是世界末日到来的时候,黄永砯在这时展出了他的《布加拉什》,布加拉什是当时网络上流传的“世界末日避难村”的地方,黄永砯在美术馆中安置了一座拔地而起的高山,一群不分种族的无头白兽被分散在高山各处,兽首眼睛仰视天空,被安放在插入高山中的盘子中,像献给大自然的祭品,天上的直升机召唤着我们渗透在社会各个层面的控制系统,墙上的警报器警示着我们即将到来的灾难。这是一幅世界末日的场景,是一场民族信仰、古老传说、战争与大自然间的对话。这幅作品在2012年底展出是“将来式”的,过了2012年以后的展出,则是对人们可能即将到来也会成为过去式的世界危机的警示。黄永砯的作品不管以何种材料展出,都是一种随时、随地的表现形式,是此时此刻此地的观念植入,我们总想要逃离,却又置身其中。

(二)徐冰艺术作品的表现形式分析

前面笔者有提到徐冰八五时期或是出国后的作品材料的使用都是为了承载一种文字符号,在艺术表现形式上,徐冰不随大众的性子,使他的作品更多的以“走到哪里就遇到哪里的问题”的形式呈现,1990年进入美国后,他的作品就多以西方和东方的文字形式展开。1975年,徐冰曾作为知青负责文艺宣传工作,除了刊物的插图、刻印,徐冰唯一与刊中文字有关的便是对字体的研究。那时,徐冰每天潜心研究各类报纸、杂志等刊,这与他以后的文字方面的创作有着一定的联系。《天书》是徐冰的成名作,他在1990年出国前就已经在收集资料,到了美国后,就继续完成他未完成的“字”。《天书》是一部“伪汉字”,这是他对于文化和文化关系的探究,它改变了人们以往对汉字固有的认识,强烈的陌生感让人们对自己从来都不加质疑的思维方式产生了怀疑。《天书》中的印刷文字是解构、打散、重构和整合的手法,原本具有识别性的文字,变成了抽象的艺术符号,似认识又不认识,徐冰用这种“伪汉字”的手法,颠覆了社会的普遍认知度。

四、不同文化碰撞分析

不论是黄永砯还是徐冰,他们的共同点都是经历了文革后的八五思潮,后都移居国外进行艺术创作,这样的身份使他们的艺术中都带有中华传统文化的符号,旅居海外后,在中西方文化对碰的结果下,他们的作品都有着对西方文化、政治、权利入侵和殖民的批判,这些都呈现在他们的作品中。

(一)黄永砯作品的中西方文化碰撞分析

作为西方国家的移民,黄永砯更关注中西方的文化差异和移民身份问题、殖民情况的批判等。1993年黄永砯在牛津现代博物馆展出的《黄祸》,用了大量的蝗虫和五只蝎子放在一起,蝎子是吃蝗虫的,但当密密麻麻的蝗虫出现时给蝎子带来了压力。数量庞大的蝗虫是大量移民者的象征,大量殖民的侵入给西方世界带来了沉重的压力,侯瀚如认为“自殖民时代以来一直被视为西方世界中灾难性的入侵者,实际上却是西方扩张和对非西方世界进行剥削的牺牲品。”⑦1995年,黄永砯在旧金山展出的《科尼街》,是源自于中国城的一个街坊,它勾起了人们对1882年美国第一个通过的以政治制度限制特定民族的殖民法案《排华法案》的记忆,350只来自中国城的乌龟,置身于一个专门搭建的街道,禁止通行的指示灯、信箱,木框架都在向这些象征中国移民的乌龟们显示着一个趾高气昂的民族,其中有28只乌龟帮他们支撑着写有财政赤字的框架,在这样的情况下,乌龟却只能缩头缩尾的继续缓步前行,这种种族歧视被赤裸裸的表现在黄永砯的作品中,不公平的待遇随处可见。黄永砯用他的作品揭示了美国的中国殖民背后的种种问题与意义。

(二)徐冰作品的中西方文化碰撞分析

“文字是人类文化概念的最基本的元素,对文字的改造,就是对人的思维最本质的那一部分的改造。”⑧1994从徐冰的《新英文方块字书法入门》开始,他将英文字母以汉字的结构形式排列,以这种新的形式展现,让英语和汉语的使用者互相学习,融合。文字是每个民族文化的承载者,虽然文字起源较早但却不具有普遍性,因此与文字相比,图像更加具有不同民族的普遍辨识度。徐冰于2001年的作品《鸟飞了》,是用400个不同的“鸟字型”构成了一个鸟型的装置作品,这件作品涵盖了文字到图像的转变过程,文字的不同可能产生信息的误读,但图像的普遍性却显得一目了然。2003年徐冰展出了他的《地书》作品,这是完全由图像生成的语言符号,人们在电脑上打出文字,电脑上就会出现相应的表述符号,不管是何种语言,出现的符号的误差性却很小,因为这些图像符号并不是徐冰造的,而是他对日常生活中的图像符号的收集和整理。徐冰说:“《天书》与《地书》这两本书截然不同,却又有共同之处……它们平等地对待每一个人。《天书》表达了对现存文字的遗憾与警觉;《地书》则表达了对当今文字趋向的看法和普天同文的理想。”⑨徐冰的《天书》是给中国人看的,是对中国现存文字的警钟,《新英文方块字书法入门》是给英文和汉文文字使用者看的,是中西文化融合的前奏,《地书》则是给全人类看的,是文化趋向大同,各民族文化交流不受限的平台。由此看出,在徐冰的世界,艺术与文化是趋向大同的,文化没有高低差异之分,文化为大众。

总结

黄永砯从开始就是“颠覆思考”,运用着当时人们所不能理解和难以接受的艺术观念,来进行着自己对自己移民身份的定位和政治、战争冲突的阐述,这种“反艺术”的思想并未随着八五思潮的褪去而消失,而是进一步融合在冲突文化中。徐冰运用文字让艺术与无种族的大众进行沟通,他更多追求的是一种没有种族之分、普众的艺术文化存在的平台。不管何种方式这都与他们的创作背景关系密切。黄永砯与徐冰处于同一时期,都经历了八五思潮又旅居海外,本文试图通过他们作品的材料选取、表现形式、中西方文化碰撞下的感悟的不同,来分析这些在20世纪80—90年代旅居海外的艺术家在中西方文化碰撞下所产生的艺术文化的自身符号。■

注释:

① 夏青.浅议厦门达达艺术运动[J] .艺术科技,2013(02):106-107.

② 李燕南.感受徐冰的装置作品[D] .上海:华东师范大学,2011:19.

③ http://lady.163.com/16/1212/10/C830UIIB00267VBU.html

④ 张慧.文字何以成为图像[D] .北京:中央美术学院,2014:15.

⑤ http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1415931

⑥ 段君.海外中国当代艺术状况[J] .美术观察,2007(4).

⑦ 冯博一,徐冰.当代艺术系统的困境——关于徐冰新作《新英文书法入门》的对话[J] .美术研究,1997(01).

⑧ 徐冰.我的真文字[M] .北京:中信出版社,2015.

⑨ 徐冰.地书:从点到点[M] .桂林:广西师范大学出版社,2012.04.01.

An Analysis of the Artistic Forms of Overseas Chinese Artists Who Collided with Chinese and Western Cultures during the Period 80-90 ’s of the 20th Century,Take the Analysis of Huang Yong-ping and Xu Bing as an Example

WANG Zi(Nankai University , Art and Design, Tianjin 300071,China)

80-90s of the 20th century is a cultural and artistic development turn in China, the cultural revolution and the western impressionism, incoming modernism books, culture, they all caused "the awakening of people," the pursuit of freedom, liberation of personality grew louder. In this context, a group of young artists on the big stage of art. Xu Bing, Huang Yongping, Gu Wenda, Cai Guoqiang whom as "four big king kong" of this era, they have been through weaving, and then living abroad, so they work with Chinese and western culture collision and fusion, this paper will through analyzing Huang Yongping, Xu Bing’s part works from the aspects of material use, works forms and expression connotation collision between Chinese and western culture three aspects to study under the cultural collision of artistic expression.

Eighth five-year trend; Huang Yongping. Xu Bing; artistic expression

J05;J03

A

1008-2832(2017)09-0126-03

检 索 :www.artdesign.org.cn