活血化瘀方治疗急性脑梗死临床观察

丁 锐 王家琳 唐晓敏

(安徽省合肥市第一人民医院,安徽 合肥 230001)

活血化瘀方治疗急性脑梗死临床观察

丁 锐 王家琳△唐晓敏

(安徽省合肥市第一人民医院,安徽 合肥 230001)

目的 观察活血化瘀方治疗急性脑梗死临床疗效及对血管内皮功能和细胞因子的影响。方法 将患者150例按照随机数字表法分为观察组与对照组,各75例。对照组使用西医常规治疗,观察组在西医常规治疗基础上应用活血化瘀方治疗。两组疗程均为14 d。结果 观察组治疗总有效率为90.67%,高于对照组之76.00%(P<0.05);两组治疗后美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分降低,且观察组低于对照组(P<0.05);两组治疗后血浆一氧化氮(NO)增加,且观察组高于对照组,而内皮素-1(ET-1)降低,且观察组低于对照组(P<0.05);两组治疗后血清细胞因子单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)、白介素-18(IL-18)水平降低,且观察组低于对照组(P<0.05);两组患者均未发生严重不良反应。结论 活血化瘀方对急性脑梗死患者疗效显著,且可改善患者血管内皮功能和炎症反应,且安全可靠,值得研究。

活血化瘀方 急性脑梗死 疗效 血管内皮功能 细胞因子

急性脑梗死是致残、致死率较高的疾病,且发病率呈不断上升趋势,严重影响人们身心健康和生活质量[1-2]。目前,西医治疗急性脑梗死主要采用营养神经、抗凝及溶栓等治疗,但其疗效并不十分理想。而近年来报道显示中西医结合治疗急性脑梗死患者疗效明显,且用药安全性良好[3-4]。笔者临床在常规治疗基础上加用活血化瘀方,疗效有所改善。本研究旨在观察活血化瘀方对急性脑梗死患者疗效及对血管内皮功能和细胞因子的影响并探讨其机制。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 纳入标准:符合《中华医学会全国第4次脑血管病学术会议·各类脑血管疾病诊断要点》[5]中相关诊断标准;未进行针对本病的溶栓、介入治疗;发病至入院时间48 h内;患者或家属同意并配合治疗;获得本院医学伦理委员会批准。排除标准:患者发病至入院时间≥48 h者;合并肺、肾、肝等功能严重异常者;严重颅内出血、脑部肿瘤者;患者存在精神疾病者;哺乳期或者妊娠期妇女;对本研究方案存在过敏者;接受溶栓或介入治疗的患者。

1.2 临床资料 选取本院于2015年6月至2016年6月期间收治的急性脑梗死患者150例,按照随机数字表法分为观察组与对照组,各75例。观察组男性43例,女性 32 例;年龄 32~73 岁,平均(53.42±6.57)岁;发病至入院时间 1~37 h,平均(17.42±3.14)h。 对照组男性42例,女性33例;年龄31~75岁,平均(52.78±7.10)岁;发病至入院时间 1~39 h,平均(18.04±2.98) h。两组患者临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 入组150例患者均于入院后进行改善脑循环、抗血小板聚集、必要时脱水等常规治疗。观察组在此基础上服用活血化瘀方:川芎15 g,当归12 g,丹参 15 g,桃仁 12 g,川牛膝 12 g,地龙 15 g,甘草 6 g。水煎服,取汁300 mL,每次服用剂量为150 mL,每日分早晚2次温服。两组疗程均为14 d。

1.4 疗效标准 依据 《中药新药临床研究指导原则(试行)》标准评价。基本治愈:患者病残程度0级,且患者美国国立卫生院卒中量表 (NIHSS)评分减少≥90%。显效:患者病残程度1级至3级,且患者NIHSS评分减少≥45%且<90%。有效:患者NIHSS评分减少≥18%且<45%。无效:患者NIHSS评分减少<18%。总有效率=(基本治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.5 观察指标 1)观察两组患者治疗前后NIHSS评分。2)观察两组患者血管内皮功能指标一氧化氮(NO)和内皮素-1(ET-1)含量变化,分别于治疗前后采集患者3 mL外周静脉血,以3000 r/min离心10 min,分离血浆,置于-20℃下保存待测。3)观察两组患者血清细胞因子单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)、白介素-18(IL-18)变化。 4)观察两组患者不良反应情况。

1.6 统计学处理 应用SPSS16.0统计软件。采用Microsoft Excel建立数据库,计量资料以s)表示,两两比较采用t检验;计数资料的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较 见表1。观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

2.2 两组患者治疗前后NIHSS评分比较 见表2。两组治疗后NIHSS评分降低,且观察组低于对照组(P<0.05)。

表2 两组患者治疗前后NIHSS评分比较(分s)

表2 两组患者治疗前后NIHSS评分比较(分s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组 别 n 治疗前 治疗后观察组 75 17.82±3.14 4.78±1.23*△对照组 75 17.34±2.98 7.45±1.76*

2.3 两组患者治疗前后血浆NO和ET-1水平比较

见表3。两组治疗后血浆NO增加,且观察组高于对照组,而ET-1降低,且观察组低于对照组(P<0.05)。

表3 两组患者治疗前后血浆NO和ET-1水平比较s)

表3 两组患者治疗前后血浆NO和ET-1水平比较s)

组 别 时 间 NO(μmol/L) ET-1(μg/L)观察组 治疗前 50.39±4.51 88.92±8.71(n=75) 治疗后 62.19±3.87*△ 50.32±6.51*△对照组 治疗前 49.81±4.16 87.65±9.32(n=75) 治疗后 56.48±3.61* 63.42±7.69*

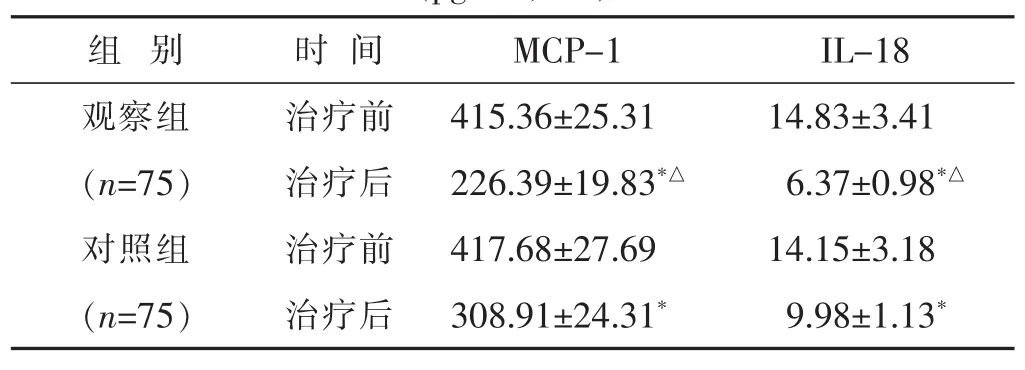

2.4 两组患者治疗前后血清MCP-1、IL-18水平比较见表4。两组治疗后血清MCP-1、IL-18水平降低,且观察组低于对照组(P<0.05)。

表4 两组患者治疗前后血浆MCP-1、IL-18水平比较(pg/mL,s)

表4 两组患者治疗前后血浆MCP-1、IL-18水平比较(pg/mL,s)

组 别 时 间 MCP-1 IL-18观察组 治疗前 415.36±25.31 14.83±3.41(n=75) 治疗后 226.39±19.83*△ 6.37±0.98*△对照组 治疗前 417.68±27.69 14.15±3.18(n=75) 治疗后 308.91±24.31* 9.98±1.13*

2.5 不良反应 两组患者均未发生严重不良反应。

3 讨 论

中医学认为急性脑梗死属“中风”“卒中”范畴,中医理论认为其发病机理主要为内伤积损造成脏腑功能失调,气滞血瘀,经络不通[6-9]。中医临床虽有阳亢、痰湿等因素与其有关,但急性期病机以气滞血瘀为主,故而本研究着重观察活血化瘀方的疗效。方中以川芎为君,川芎具有活血止痛、行气祛风功效,为血中气药,当归具有活血祛瘀、兼有养血功效,丹参具安神、凉血、散瘀功效,桃仁具有活血破瘀功效,上述诸药分别从养血、活血、破瘀角度加强君药作用,川牛膝具有活血祛风、通经功效,地龙具有清热平肝、息风止痉、通络除痹功效,茯苓具有宁心安神、健脾和胃功效,甘草调和诸药。纵观全方以活血化瘀为主,兼具息风通络功效。

本研究结果表明,观察组治疗总有效率高于对照组,说明活血化瘀方联合前列地尔可提高治疗疗效。NIHSS能够对急性脑梗死患者神经功能损伤程度进行较为全面的评价,并且其评价标准客观,可操作性强,已于临床上广泛应用。本研究结果表明,两组治疗后NIHSS评分降低且观察组低于对照组,说明活血化瘀方联合前列地尔可降低NIHSS评分,从而减轻患者神经功能缺损。

内皮细胞主要通过释放一系列血管活性物质,调节血管代谢和运动。现代研究显示,NO和ET-1为血管内皮细胞分泌的重要活性物质,通常NO和ET-1保持着一定的平衡状态,因急性脑梗死后,损伤了血管内皮功能,造成了NO分泌降低,ET-1合成增加,破坏二者平衡,使脑梗死边缘侧支血管强烈收缩,进一步降低病灶周围血管流量,使梗死区的缺血缺氧加重[10-12]。本研究结果表明,两组治疗后血浆NO增加,且观察组高于对照组,而ET-1降低,且观察组低于对照组,说明活血化瘀方可通过提高NO和降低ET-1含量,改善患者血管内皮功能。

MCP-1是一种作用于单核/巨噬细胞的趋化因子,当脑组织出现缺血时,部分细胞如星形胶质细胞、活化的小胶质细胞、内皮细胞、巨噬细胞及神经元等均可产生MCP-1,参与脑组织的损伤作用[13-15]。 IL-18 主要由单核-巨噬细胞产生,是新发现的一种炎性因子。近年来研究表明IL-18参与急性脑梗死炎症过程,且与急性脑梗死发生、发展关系紧密[16-17]。本研究结果表明,两组治疗后血清MCP-1、IL-18水平降低且观察组低于对照组,说明活血化瘀方增强降低MCP-1、IL-18水平的效果。

综上所述,服用活血化瘀方煎剂,对治疗急性脑梗死患者有效,且可改善患者血管内皮功能和炎症反应,且安全可靠,值得研究。

[1]曹树刚,徐文安,王嵘峰,等.急性双侧对称性脑梗死的发病机制探讨[J].卒中与神经疾病,2014,21(3):148-153.

[2]王佳楠,张雄伟,王翠玉,等.急性双侧脑梗死的病因分型及发病机制分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2015,17(8):826-829.

[3]娄卫东,李赵梅,谢紫明.中西医结合治疗急性脑梗死疗效观察及对血管内皮功能的影响[J].新中医,2016,19(3):18-20.

[4]杨林相.中西医结合治疗急性脑梗死的临床疗效及对血vWF、APN 水平的影响[J].检验医学与临床,2016,13(6):768-769.

[5]中华医学会全国第4次脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点[J].临床荟萃,1988,29(8):367-368.

[6]陈萍.中西医结合治疗急性脑梗死58例[J].河南中医,2015,35(7):1537-1538.

[7]靳丽丽.中西医结合治疗急性脑梗塞的疗效观察[J].中西医结合心血管病电子杂志,2015,29(13):54-55.

[8]陈升王,郑振经.中西医结合治疗急性脑梗死疗效观察[J].山西中医,2015,31(9):29-30.

[9]曾令斌.中西医结合治疗急性脑梗死44例临床疗效观察[J].中医临床研究,2014,6(18):18-19.

[10]胡锦全,李贞艳,刘永丽,等.急性脑梗死后血管内皮功能变化及其与梗死类型和颈动脉斑块性质的相关性[J].海南医学院学报,2015,21(12):1713-1715.

[11]江波,许士民,张红香.急性脑梗死患者血管内皮功能和同型半胱氨酸水平变化及治疗分析[J].中国实用神经疾病杂志,2014,14(23):105-107.

[12]邓远琼,刘伯胜,邓远琪,等.急性脑梗死患者血管内皮功能和同型半胱氨酸水平变化及其治疗[J].中国全科医学,2013,16(26):3057-3061.

[13]夏英凯,杜怡峰,韩国哲,等.急性脑梗死患者血清MCP-1水平的变化[J].山东医药,2016,56(1):79-80.

[14]何丹,陈婵娟,柳四新,等.人血清单核细胞趋化蛋白-1表达水平与老年急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性研究[J].医学临床研究,2014,31(6):1053-1058.

[15]文果,邓奕辉,刘文华.急性脑梗死与 MCP-1、NF-κB相关性的研究进展[J].中国中医急症,2014,23(7):1304-1306.

[16]侯晓夏,涂曼丽,俞刚,等.急性脑梗死及血管性认知功能障碍患者血清IL-6与IL-18的表达[J].江苏医药,2016,42(3):290-291.

[17]陈方方,胡霞.急性脑梗死患者治疗前后血清IL-18和血浆 LpA、D-D 水平分析[J].标记免疫分析与临床,2015,22(4):282-283.

R743.9

B

1004-745X(2017)09-1678-03

10.3969/j.issn.1004-745X.2017.09.057

2017-02-16)

△通信作者(电子邮箱:790526761@qq.com)