元代至近代临汾书院数量、分布及其变迁

高丽娟

(安徽大学徽学研究中心, 安徽合肥 230039)

■文化传媒研究

元代至近代临汾书院数量、分布及其变迁

高丽娟

(安徽大学徽学研究中心, 安徽合肥 230039)

“尧都平阳”即今临汾。临汾古为“冀州”之地,正中冀州曰中土,中土亦可作“中国”,这便是“中国”一词的滥觞。临汾地处于华夏文明的核心区域,它被誉为“华夏第一都”。在这片地域上孕育了历史上举足轻重的帝王将相及杰出的政治家、军事家、思想家、教育家等,这些人物的涌现与临汾当地的文明程度有着密切的关系,而一个地区文明的发达程度依托于教育的发展,教育事业的开展与知识的传授当然离不开与之相关的教育机构——书院[1]。

平阳府;临汾地区;书院;数量

就有关方志统计,临汾地区的书院历史上有56所,其中元建4所,明建19所,清建33所。步入近代,临汾地区改制的书院有15所。其发展历史经历了四个阶段:元代萌芽时期,是临汾地区书院的发端,其发展缓慢;明代的进一步发展时期,书院数量逐渐增多,分布范围开始扩大,在一些偏远地区也设立了书院;清代兴盛时期,书院在清朝成为科举制度的附庸,成为清政府文教体系的一部分;近代衰亡时期,近代临汾地区的书院在西学东渐的影响下走向改制,逐步被新式教育取代,淡出历史。而在每一阶段都经历了曲折的建立与毁灭。从临汾书院的发展史中我们可以看到,书院的发展沿革与临汾当地的地域文化及中国古代社会的政治制度、经济条件、文化观念密切相关。

一、元代临汾地区书院创办情况、数量、分布特点分析

唐代的费君书院[2]是山西最早见于记载的书院。而临汾地区最早的书院是晋山书院。元朝疆域广阔,统治民族众多,在政治、经济和文化方面各不相同,教育水平也极不一致。元代的统治者任用了宋代的文官、武将,聘用汉民族的士人;提倡程朱理学和宗教;继续推行科举制度;保护和奖励学校教育和书院制度。这一方面利用了汉民族的先进的文化教育;另一方面也有利于缓和汉民族的反抗情绪。元政府注意保护书院的政策,使各行省恢复书院建设,积极引导程朱理学北传,对一些著名学者、官吏设置书院进行扶持,书院的建设在地域上也由南向北推广,以收据人心,巩固其统治。当时临汾地区的社会环境趋于安定,农业生产和手工业生产得到恢复与发展,社会经济逐渐繁荣,为文化教育事业的发展提供了有利的条件,元代临汾地区的书院基本情况见于下表一。

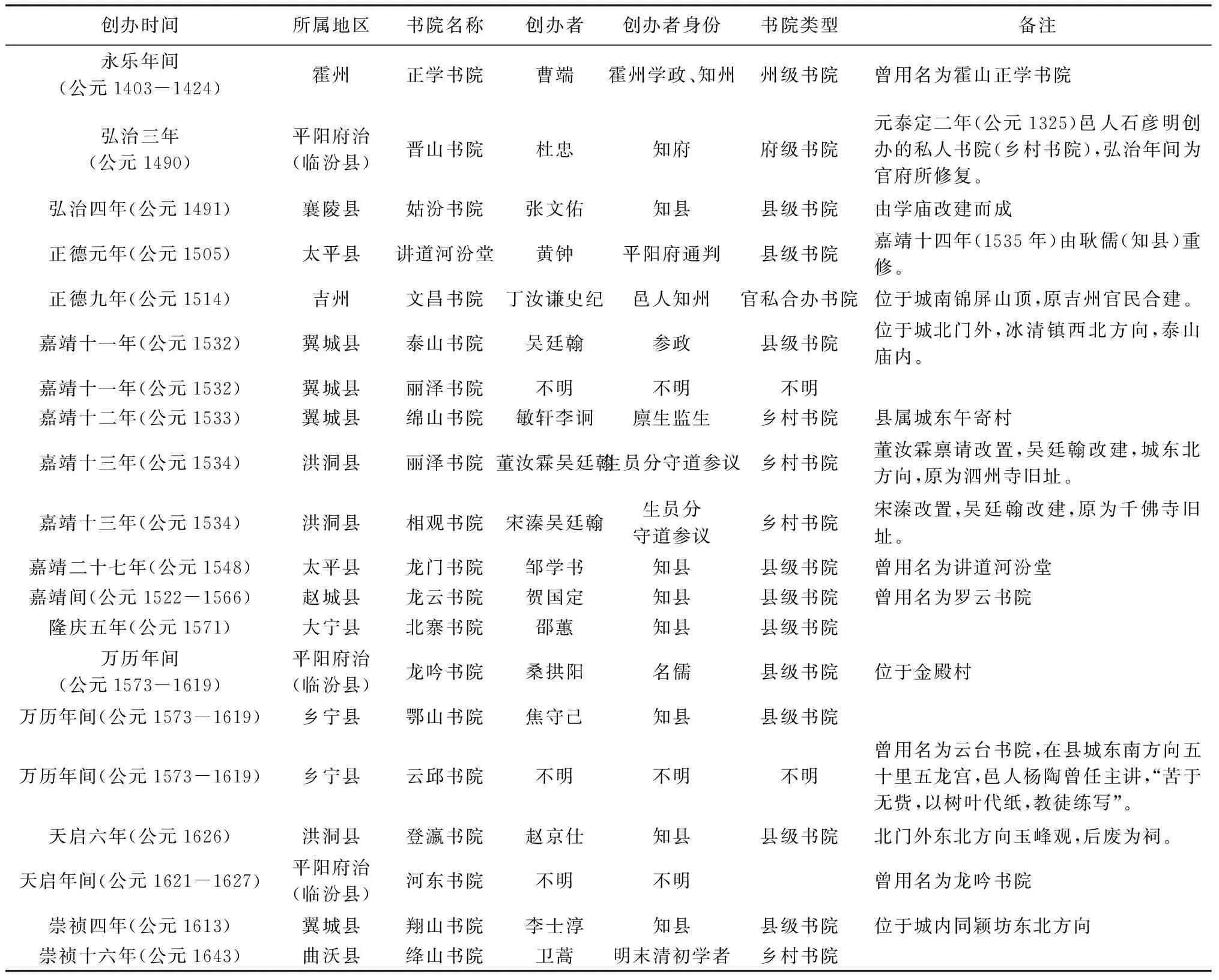

表1 元代临汾地区书院

注:参照王欣欣的《山西书院》,张捷夫《清代山西书院考略》和王冠英的《临汾地区历代书院研究》中的相关材料整理而成。

表1的内容反映出,在书院数量和分布地域上,元代处于滥觞期,仅只有4所,其中的2所均位于政治、经济、文化发达的平阳府的治所临汾县。还有一所具体情况不详。从书院的创办者来看,创办类型为私人书院和官办书院两种。说明元代临汾书院作为一种私学组织,依赖民间力量得以保存和发展。这种私人书院也可以称为乡村书院。而官办书院则属于最低一级的县级书院。官办书院相对于私人书院还是有一定优势的,官办书院是由统治阶级建立起来的,对于书院发展所需要的经费供应充足,作为官办书院受到政府政策的保护,这些在很大程度上激发了士人们投身于书院教育,对于本地区教化的发展起着重要的作用。其中有两所书院创办于元顺帝至正年间,脱脱为挽回元朝统治危机,实施了一系列改革,史称“脱脱更化”,这与元顺帝“图治之意甚切”[4]有很大的关系。

二、明代临汾地区书院创办情况、数量、分布特点分析

随着明朝建立,君主专制主义中央集权逐渐强化,明政府初期对于文化教育的政策体现在官学的创办和提倡科举制方面,对书院没有予以足够重视。而临汾地区的书院在明代进一步发展,明朝初年,太祖朱元璋颁下诏令:“愿与诸儒讲明治道,遍访天下贤士,招纳明经儒士。[5]”书院在真正意义上还没有得到足够的重视。其主要因为书院自身是学术思想比较自由的组织,明初统治者为了巩固统治,对知识分子采取的是控制思想的文教政策,不利于书院的发展。而相比之下,官学得到朝廷的支持,大多数知识分子寻求功名厚禄进入仕途为官,而不愿意退居山林讲学授业,使书院的发展受阻。而明中期书院的发展出现新契机,由于受到新思潮的冲击,程朱理学的影响在消退,学者们冲破思想的束缚,这一时期官学也走向衰微,由于官学趋于僵化,缺乏思想创新,师资方面不思进取,宦官的势力日益膨胀,政治走向腐败。科举已不再像以前那样吸引士子了,取而代之的是贿买、钻营等手段。

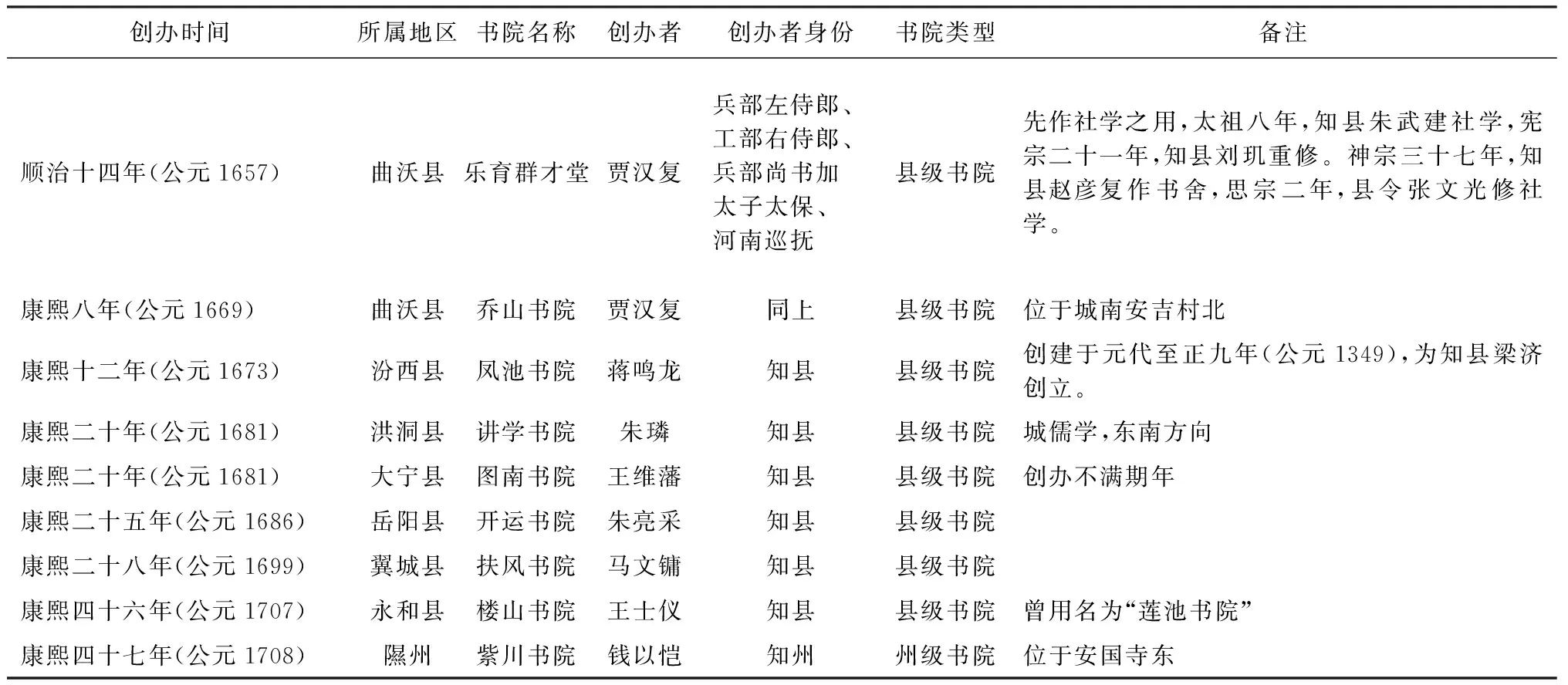

明代临汾地区的书院,较元朝书院数量激增到19所,从时间分布上来看,永乐年间创办了1所,弘治年间创办了1所,修复了晋山书院,在弘治三年也就是公元1490年由知府杜忠修复。基本内容可以参考表二明代临汾地区书院——中的备注一栏,正德年间创办了2所,嘉靖年间创办了7所,隆庆年间创办了1所,万历年间创办了3所,天启年间创办了2所,崇祯年间创办了2所。可以看出从嘉靖至万历年间是临汾地区书院迅速发展活跃的时期,临汾地区嘉靖、隆庆、万历三朝创办的书院总数为11所,占到明一朝临汾地区书院总数的半成还多,到明朝后期的天启和崇祯书院的发展势头有所放缓。从分布地区上看,明代临汾县创办了2所书院,翼城县创办了4所,洪洞县创办了3所,乡宁县创办了2所,太平县创办了2所,襄陵县创办了1所,赵城县创办了1所,大宁县创办了1所,曲沃县创办了1所,吉州创办了1所,霍州创办了1所,其他的6个州县岳阳县、浮山县、汾西县、永和县、蒲县、隰州则没有创建书院。

从总体来看书院的数量和范围相比于元朝明显增长,临汾地区的书院到明代跃出元一代的平阳府治所临汾县、汾西县、吉州3个府州县的狭小范围,创办书院的风气扩展到平阳府的其他州县地区,从表格中的统计数据来看这一时期明朝临汾地区的书院主要集中于翼城县和洪洞县两县,这2县的书院总数为7所,占到明代临汾地区书院总数三分之一以上。相比于其他的15个州县,这两县书院分布密度是很高的。其中有6所私人创办的书院,除了有3所创办情况不明外,其余均为官办书院,官办书院的数量也达明一朝书院总数的半成以上。可见在明代官办书院占主导地位。从表二中可以反映出,私人书院的创办者为邑人、廪生、监生、生员、分守道参议、名儒和学者,而官办书院的创建者大多为知府、知县等。

表2 明代临汾地区书院

注:参照王欣欣的《山西书院》,张捷夫《清代山西书院考略》和王冠英的《临汾地区历代书院研究》中的相关材料整理而成。

三、清代临汾地区书院创办情况、数量、分布特点分析

清代由于受到明中后期东林书院“讽议朝政,裁量人物”风气的影响,清代前期的书院文教政策采取的是“不许别创书院”的抑制政策。明末清初的一些思想家王夫之、黄宗羲等都是反清的积极倡导者,其中一部分明代遗民以书院,讲堂为依托,组织发起反对清朝统治中发挥了很大作用。而士这一阶层在唤醒世民反清复明意识取向方面起到了很大的鞭策激励作用,这种做法正是清朝当政者所深感忧虑的,对于清朝统治者来说是一种挑衅行为,清世祖九年清朝当政者在尚未完全统一南北时宣谕:“各提学官督率教官、生儒,务将平日所习经书义理,着实讲求,躬行实践,不许别创书院,群聚徒党,及号召他方游食无行之徒,空谈废业,因而起奔竞之门,开请托之路”这与明朝张居正禁书院时所称“不许别创书院,群聚党徒,及号召他方游食无行之徒,空谈废业”的话不差一言,这写都是统治者为维护其统治,进行思想文化专制的措施。

清代临汾地区的书院,从时间分布上来看,顺治年间创办了1所,康熙年间创办了14所,雍正年间创办了1所,乾隆年间创办了6所,嘉庆年间创办了2所,道光年间创办了2所,咸丰年间创办了1所,光绪年间创办了1所。其中洪洞县的养正书院,岳阳县的运昌书院,大宁县的正文书院,这三所书院具体创办年代不详,还有两所书院创办年代不明,分别是岳阳县的霍阳书院和曲沃县的学古书院。从分布地域上来讲,清朝时期平阳府下辖的17个州县中洪洞县创办的书院数量最多为5所,位居第二位的是大宁县和岳阳县均创办了4所,而临汾县、翼城县、曲沃县和浮山县都是创办了3所,其中曲沃县在清朝顺治十四年由贾汉复建立的官办的乐育群才堂,在清朝乾隆十二年由知县郑志鲸改名为乐昌书院,到清朝乾隆二十年由知县张坊改名为从教书院,清朝初年建立的这所县级官办书院改名两次。太平县创立了2所,其余的永和县、乡宁县、蒲县、隰州、霍州和吉州在清朝都只创立了1所书院,赵城县、汾西县和襄陵县在清代没有创办书院,而是修复了前代的书院,其名称或作调整。赵城县将明朝嘉靖年间知县贺国定在赵城县修建的龙云书院(龙云书院的旧名为罗云书院),在清朝乾隆十五年,由知县李超伦在赵城县建立了简城书院,也就是旧有的罗云书院或者龙云书院。康熙二十年汾西县知县蒋鸣龙创办的凤池书院是原来元代至正九年创办的书院。明朝弘治四年襄陵县的姑汾书院,由知县张文佑创办,到了乾隆三十一年,襄陵县的姑汾书院由知县陈朝书创办,所以这两所姑汾书院实为一所。同样在清朝雍正三年原名为昚交书院的玉峰书院由洪洞知县孔传忠建立,在乾隆四十年知府韩浩建立了玉峰书院,所以说两所玉峰书院实为一所书院。

到了清朝相比于明朝临汾地区的书院分布范围更加的扩大化,在元、明、清三朝临汾地区书院创建、改建的过程中,各府、州、县书院分布基本普及了。书院更加趋于大众化。从明清两代临汾各地区书院的统计表来看,洪洞县和翼城县的书院创办较为可观,明清两代书院兴办数量在3所以上,这里以明清两代临汾地区的洪洞县为例,洪洞县在明清两代的书院创办中一直位居前列,明代洪洞县创办了3所,到了清代洪洞县创办的书院已达到5所,远超其他州县,而从明代至清代,岳阳县和大宁县书院创办增长速度较为迅速,明朝一代岳阳县没有创办书院,而到了清朝岳阳县创办的书院增至4所与大宁县所创建的书院数量相等,在17个州县中与大宁县位列清一代书院创建的第二位。而与之情况相反的是随着书院官学化趋势的发展临汾地区个别州县书院发展成倒退趋势,赵城县和襄陵县在明朝均分别建有一所书院,到了清朝只是修复了其明朝的书院,而没有建立新的书院。赵城县在乾隆十五年也就是公元1750年,由知县李超伦将明朝嘉靖年间的龙云书院(旧称为罗云书院)改名为简城书院。而同样乾隆三十一年襄陵县知县陈朝书改建的姑汾书院为明朝弘治年间襄陵知县张文佑创办的县级官办书院。

清朝可以说是临汾书院发展的鼎盛时期,清一朝临汾地区的书院总共创办33所,占元、明、清三朝书院总量的近一半,临汾书院的发展速度成倍增长,是元代书院数量的8倍还多,是明朝的1倍多年。可以说书院这一组织发展越来越成熟。其中康熙、乾隆年间创办的书院有20所,也占到了清一朝书院创办的半数以上,其中大宁县的正文书院、岳阳县的霍阳书院和曲沃县的学古书院创办年代不详,未列入上述的统计当中。

表3 清代临汾地区书院

续表3

注:参照王欣欣的《山西书院》,张捷夫《清代山西书院考略》和王冠英的《临汾地区历代书院研究》中的相关材料整理而成。

四、近代临汾地区书院改制情况、数量、分布特点分析

步入近代,清末统治者的统治走向困局,光绪二十二年六月,山西巡抚胡聘之、学政钱骏祥上奏《请变通书院章程折》,认为:“查近日书院之弊,或空谈讲学,或溺志词章,既皆无裨实用,其下者专摹帖括,注意膏奖,志趣卑陋,安望有所成就?”从这段话可以看出书院制度发展到清末其已不能满足新时代的需求,书院制度出现了一系列的弊病,这一时期书院的功能已发生了根本性的改变,从其一开始的讲道授业传播学术,到后来成为为官的工具,服务于科举考试,书院的日渐官学化,使绝大多数书院都由政府和官员控制,丧失了书院原有的自主性,自由性。所以书院改制刻不容缓,临汾地区的书院改制也由此开始。“二十世纪之世界,一种族开智之世界,弱肉强食,优胜劣汰。是以图生存,必先注重国民教育,使子弟有独立性质,社会无腐败陋习,然后可免天演淘汰公例,而始能安国于竞争之舞台,学堂之设刻不容缓。[6]”

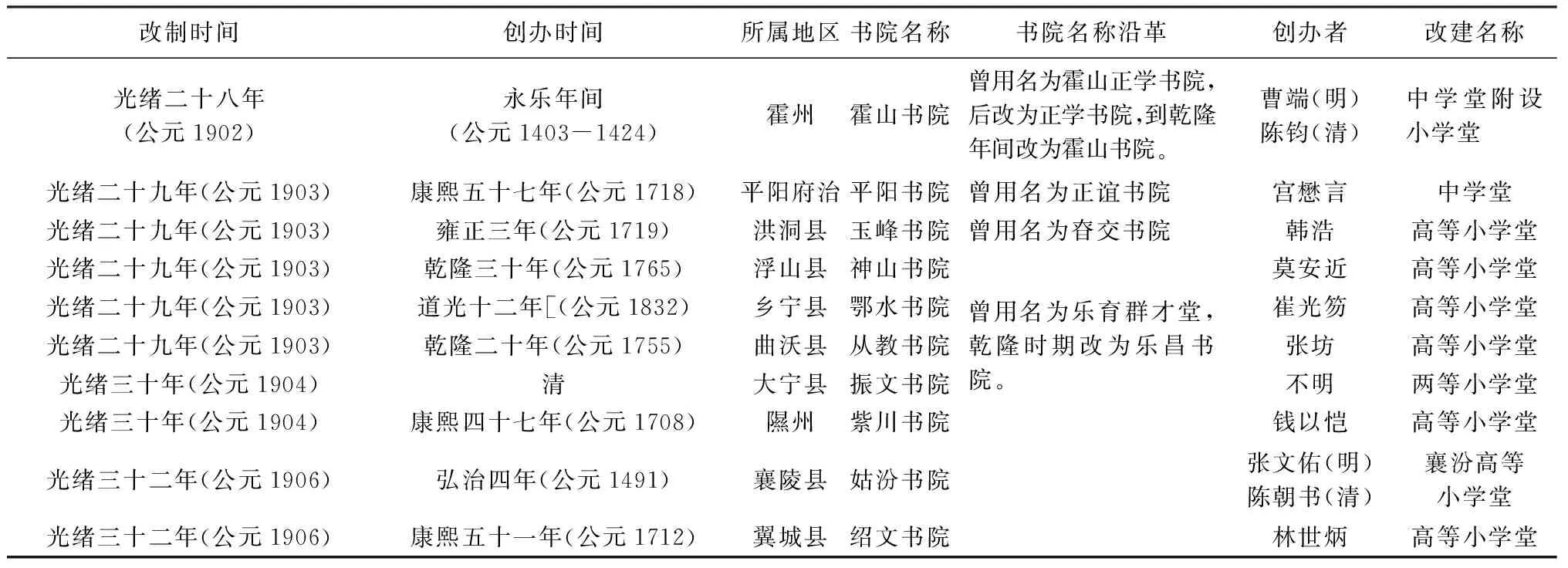

清朝临汾地区创建书院30多所,到近代临汾改制书院只有15所,改制最早的书院是霍山书院,改制于光绪二十八年,其中光绪二十九年有5所书院进行改制,是临汾地区书院改制数量最为密集的一年,占改制数量的三分之一,最晚的改制于民国元年也就是1912年,是岳阳县的开运书院,其中只有两所书院改制成为中学堂,分别是平阳府的平阳书院和霍州的霍山书院,其中的霍山书院还附设小学堂,其他绝大多数都改建为高等小学堂,总计11所。近代临汾地区书院的改制数量见于表四,其中赵城县和永和县这两县的书院在近代没有进行改制,其余以平阳府治所临汾县为首的15个州县均只有1所书院进行改制。以洪洞县玉峰书院改制为例,从表中可以看出玉峰书院(又称昚交书院)改建为高等小学堂,有资料记载“风气未开,民智锢塞,学堂负责人为原书院山长韩炯(清戊子科举人)。课程以四书五经、《资治通鉴》、《古文释义》为主,西洋历史、体育、学算、笔谈为辅。每午击鼓为号,群集山长室内大厅,由韩老师讲学一次。周三、六徒手体操,由学习体操较早的钟第领教,每周作文一次或两次。每月考试一次,即使不要求作八股,但不脱离旧有的模式。1906年,洪洞李村人郭兆麟,任西学教员,讲物理、化学、算数、图画。韩老师是中文教员,讲历史、五经、古文等课,一日四堂课,另设堂长一人,由本县清末廪生李培堂担任[7]”。可以从上述材料中看出,玉峰书院改制之初,人们对带有西学化的新式教育学堂并不是很了解,学习风气未开,人们思想一如既往的受到禁锢。而教学内容方面除了中国传统的四书五经还辅以西学,“这打破了传统私塾教育只读四书五经的局限[8]”从西学的这些教学科目和设置的体操课程来看,可以看到现代学校教育的一些雏形,当时分为中西两大学科,并由主讲教师分科担任,其中的西学相当于现代教育中的理科,而中文则是文科的初步模型。中西两科门类多样保证了所学知识的全面性,但对于八股的部分保留则是一种封建教育的残余,对于上下课的设置“击鼓为号”在现代教育中已有改进,对于每日、每周、每月课业的设置也是较为合理的,中文、西学、体操交叉学习,不仅提高了知识而且有利于受学者身体健康的保证,其“每月考试一次”也同样督促受学者的课业,是对所学知识的一种检验,最后其设立的教员、堂长、山长为当代学校教育教师,校长的前身。这一系列体现了“教育的根本任务是‘立德树人’[9]”。

表4 近代临汾改制书院

续表4

注:参照王欣欣的《山西书院》,张捷夫《清代山西书院考略》和王冠英的《临汾地区历代书院研究》中的相关材料整理而成。

纵观从元代至清代临汾地区书院的出现,发展与鼎盛,没落,再到晚清近代的书院改制,在历朝历代的大背景下临汾地区书院结合当时当地的具体情况有着临汾地区书院独有的发展道路与模式,这与大的时代背景是相吻合的。对于从元代至近代临汾地区书院数量、分布的分析可以使我们更好的通过这些数据了解从元代至近代临汾地区教育的发展程度与水平,临汾地区历代建立的书院不仅在当时教化了民众而且对当地世书院教风、学风的影响是非常大的。

[1] 孔丘.尚书[M].北京:中华书局,1970.

[2] 曹寅,彭定求等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[3] 陈谷嘉,邓洪波.中国书院制度研究[M].浙江:浙江教育出版社,1997.

[4] 宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976:4224.

[5] 李东福.山西教育史[M].太原:山西人民出版社,2010.

[6] 刘泽民.三晋石刻大全:尧都区卷[M].太原:三晋出版社,1998.

[7] 郭星明.洪洞县教育志[M].太原:山西人民出版社,1991.

[8] 严碧芳.民国时期儿童教育教材研究综述 [J].陕西学前师范学院学报,2017(5):63.

[9] 张汉云."立德树人"是素质教育的灵魂——素质教育内涵哲学解读三题[J].陕西学前师范学院学报,2017(2).

[责任编辑李兆平]

TheOverviewofLinfenAcademyaboutNumbers,DistributionandChangesfromYuanDynastytoModernTimes

GAOLi-juan

(AnhuiUniversity,ResearchcenterofHuixue,Hefei230039,China)

YaoDu Pingyang’,that is today’s Linfen.Linfen in Jizhou in ancient times,Jizhou called as center land,the center land also called China,this is the word”China”start.Linfen is located in the core area of Chinese civilization,it’s called the Chinese first.On this land appeared important emperor and statesman,strategist,thinker,educator and so on,the appearance of the characters has close relationship with the local civilization degree,and a region of civilization developed on the development of education,the development of education undertakings with imparting knowledge,of course,inseparable from the related education institutions—academy.

Pingyang government;Linfen region;academy;numbers

2017-03-21;

:2017-05-31

高丽娟 ,女,山西临汾人,安徽大学徽学研究中心硕士研究生。

G40-09

: A

: 2095-770X(2017)09-0012-07

http://sxxqsfxy.ijournal.cn/ch/index.aspxdoi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2017.09.003