格非长篇小说《望春风》的叙事手法探析

姬志海

格非长篇小说《望春风》的叙事手法探析

姬志海

(南京大学中国新文学研究中心,江苏南京,210023)

格非在其长篇小说新作《望春风》中展现出中西合璧的成熟叙事技巧:经过从作为叙事材料的“本事”对象向作为更高级的艺术情节层面的升华转换,小说最终呈现出来的是一幅由按时间顺序排列事件的历时性基本面和按因果关系排列事件的共时性逻辑面相互交织而成的艺术画卷。其间既迷散着诸如散点透视、草蛇灰线等中国古典话本、章回小说叙事的漫漶色彩,又彰显着“轮回”“元叙述”“魔幻”等西方现代派、后现代派小说手法的先锋性表征。它成功地打破了传统与精英二元对立的叙事思维,有效地在叙事策略上令古典与现代卯榫在了一起。在叙事话语的层面,《望春风》也实现了长篇小说丰赡多元的话语“双声性”。

“串联”;“框套”;草蛇灰线;“轮回”叙事;仿格体;暗辩体;讽拟体

一、《望春风》及其古典小说叙事基因

长篇小说《望春风》是格非继《江南三部曲》之后推出的又一长篇力作。它不仅在内容上丰富深刻,揭示出乡土江南、乡土中国在市场经济冲击下的艰难转型中孕育着的复杂时代母题,而且在艺术手法上也达到了成熟甚至是几近完美的程度。

《望春风》从20世纪50年代写起,以儒里赵村的时代变迁为主要叙事依托,描述了这个江南普通乡村随着市场经济的全面推进,最终人畜俱散,不可避免地沦为一片废墟的全部过程。

主人公“我”从小父母离异,和父亲一起生活在儒里赵村,后来父亲也因变故在一个冬天绝望自尽了。“我”遂被父亲的好友大队书记赵德正收养。赵德正先后为村里开山造田、创建小学,办了许多政绩斐然的好事,但后来被设计陷害,失去官职。有一天在大城市当了官太太的母亲派人来要接“我”走,从前看不上我的春兰父母为了女儿的前程在我走前将其嫁给了我,结果,由于母亲很快早逝,我到了南京以后,被分到一个叫做邗桥的砖瓦厂上班,春兰也很快和一名上海技术工公开同居,终于弃我而去。再后来,“我”一再命途多舛,被迫在离家乡不远的一家采石场看管传达室。儒里赵村那时也被强迫拆迁,昔日秀丽的风光已变成满目疮痍。德正死后,春琴的儿子龙冬吸毒被抓,她被儿媳虐待,差点死掉,最后“我”和春琴这两个五十多岁的老人寄身在同彬帮忙修葺的便通庵破庙里。历经沧桑世事的我们相爱了,我们利用空闲时间把儒里赵村昔日的故事写了下来。

在讲述儒里赵村和“我”的故事的同时,小说还描写了当下社会日益凸显的强制性土地拆迁导致底层贫民生存环境的日益窘迫等一些尖锐的社会问题。间接地折射了乡土中国近半个多世纪以来的历史发展和社会变迁的轨迹,在对乡土江南悲情回望的字里行间,透露着作者对国民性负面素质的忧虑、批判以及对现代知识分子祈求精神返乡而不得的深沉喟叹。

以上论者略述了《望春风》小说故事的“本事”梗概,以什克洛夫斯基为代表的俄国形式主义者认为:“故事”不过是一堆毛坯性的、按照时间先后顺序的发展进行简单罗列的“本事”而已,它还须经过一定的艺术处理或形式加工后,才能进入小说家构筑的、“陌生化”的情节艺术层面[1]。

正基于此,在格非的笔下,文本并非是完全按照那样逻辑明晰的“编年”顺序来叙述的。经过从作为叙事材料和对象的文本故事向作为更高级的艺术情节的升华转换,《望春风》在文本的情节层面最终呈现出来的是一幅由按时间顺序排列事件的历时性基本面和按因果关系排列事件的共时性逻辑面相互交织而成的艺术画卷。它成功地打破了传统与精英二元对立的叙事思维,在小说手段上有效地令古典与现代卯榫在了一起。

从传统小说的叙事维度来看,《望春风》采用的是“串联”和“框套”这两种手法的组合。

小说共分四章,构成前两章“父亲”“德正”和最后一章“春琴”等三个故事环境中的各种事实分别是根据少年的“我”、成年的“我”和中年的“我”三种不同眼光、不同观察点来予以呈现的。这三章采取的是从过去到现在的前后串联手法,历时性地交代了孩童、少年时期的“我”在故乡时的村庄里的生活和中年以后我重返故乡时的生活。

第三章的“余闻”,采取的是框套拼接手法,通过“我”听说或看到的不同途径,讲述了小说前两章中出现的各色人物(包括我在故乡外面的生活中遭逢过的人物)的命运结局。这一章颇让读者觉得有类乎《战国策》《史记》的传记行文法,以“章珠”“雪兰”“朱虎平”“孙耀庭”“婶子”“高定邦”“同彬”“梅芳”“沈祖英”“赵礼平”“唐文宽”“斜眼”“高定国”“老福”“永胜”和“牛皋”等为二级标题,将各人的行状遭际统属于各自所系的二级标题下面一一阐述。沿着前两章铺就的时间和空间坐标向前后伸缩闪回,通过使用框套的方法,分别将不同时间、地点发生的不同事件框入进“余闻”这一共同的大标题下面来描写。这种写法无疑使《望春风》具备了传统绘画散点透视的效果:仿佛在一幅统一的画面上,作者安排了许多由若干子画面拼成的镶嵌画。每一子画面虽然显得相对孤立,但是这些子画面又是有机地结合在一起的(像在“雪兰”和“朱虎平”之间的过渡,就更是完全没有任何斧凿痕迹),它们之间有内在联系。而这里做联系工作的恰恰是读者,一旦读完全章,一幅血脉贯通兼又勾连前后故事进程的精美镶嵌画便浮现在读者的脑海里了。

《望春风》在基本遵循上述“开始、发展、高潮和结尾”的线性叙述套路的同时,有意地融入了取法《金瓶梅》《红楼梦》等古典优秀章回小说“草蛇灰线、千里设伏”的叙事精髓,在文本中设置了大量的悬念:譬如,赵锡光和“我”父亲在赵礼平还是个孩子时就不约而同地先后预见到其心术不正、以后是一个狠角色、将来会在村子里兴风作浪,为害一方。在以后这个生性淫邪、不讲道义的赵礼平果然通过办集体厂子私吞钱财、行贿和土地拆迁等不义手段“发迹”以后,最终勾结乡政府将儒里赵所有村民赶出了这个具有千年传承的村庄;譬如,父亲在“我”九岁时离家后选择在便通庵悬梁自尽,这个疑问整整纠缠了“我”的一生。直到四十年以后,在“我”和春琴被逼得无家可归时一起住进了便通庵这个尚未拆迁的简易“家”中时,才算多少参悟了父亲死在便通庵对我们运命沉浮的冥冥所指。又譬如,小说开始不久在严政委亲自选定赵德正为农会主任、高定邦、梅芳等和他搭班子时,就不失时机地同时埋下这样的谶言:“五十多年后,我在蚊声如雷的炎炎夏日写下上述这段文字时,内心感到了一种难言的痛楚。唉,世事变幻,鬼神不测,不说也罢。我相信,聪明的读者读到这里,多半已经猜到了其中的原由了吧。”[2]①这在小说发展到最后,三个曾在儒里赵都风光无限的村干部全都晚景凄凉、各自以不同的方式黯然收场。

不难看出,在悬念设置的功夫上,《望春风》不仅做到了一般意义上的铺垫和埋伏(譬如“我”缠着父亲追问倘若他算命失准那家人生不出儿子怎么办时,父亲说他不必为两年后的事情再操心的细节“铺垫”),还能在文本高潮迭起的叙事部分同样“忙中设伏”“乱中设伏”,在其间埋进“拽之通体俱动”的秘密针脚(譬如在地主乡绅赵孟舒出殡的偌大排场中埋伏下以后高定国从朱虎平家搜梅芳的情书无果而把两部名琴掠走的后话),从而使得文本情节紧凑、扣人心悬,达到了“一波未平、一波又起、波诡云谲、花团锦簇”的高水平叙事效果。

当然,格非对中国传统叙事的继承和对话还表现在其对古典长篇章回小说《水浒传》中“横云断山”法、“背面铺粉”法、“极省法”和“极不省法”的叙事策略以及类乎“三言”“二拍”等拟话本小说中常见的说书人手法等等多元技法的娴熟运用。

所谓的“横云断山”法、“背面铺粉”法、“极省法”和“极不省法”等中国古典叙事学的这些叙事术语,均是金圣叹在他的《第五才子书读法》中,以《水浒传》为例,归纳出来的几种叙事方式,代表着中国古典章回小说在长期发展过程中不断积淀下来的叙事审美经验。

依照金圣叹的原意,“横云断山”的好处在于它可以力避叙述内容上的单一乏味。他援引例证说:“如两打祝家庄后,忽插出解珍、解宝争虎越狱事;又正打大名城时,忽插出截江鬼、油襄鳅谋财倾命事等是也。只为文字太长了,便恐累赘,故从半腰间暂时闪出,以间隔之。”[3]无疑这种技法我们在《望春风》中同样可以看到。譬如小说在开头写“我”随父亲算命的途中,突然插入四种算命先生的区别来稀释这种单一行程中的乏味冗长。而“背面铺粉”法则类似雨果的“美丑对照”原则,是指通过对比、反差的二元对立式的两极化描写,使美的更美,丑的更丑。譬如文本中多次写道德正、王曼卿、老福奶奶、同彬等和“我”毫无血缘关系的外人,他们对“我”仁慈怜悯来对照反观“我”婶子一家人对我的冷血无情,就收到了意想不到的叙事效果。“极省法”和“极不省法”易于理解,分别指粗笔勾勒和精雕细刻两种刻画人物的手法。在《望春风》中作者对郝书记、高定国和赵礼平这两种不同类型的反面恶人形象就分别采取了上述两种阈定手法,对于阴险狠毒、熟谙官场权力博弈规则的郝、高二人,虽然全书统共提到他们的也就短短数百字,尤其是对于二人合谋设计的整治赵德正的白虎堂拖刀计一节中,作为主角的二人居然连面都没露——读者乍一看,还真是有点丈二的和尚,摸不着头脑,及至细寻,按照朱虎平的暗示和前后章相关内容的推敲,故事脉络中的那条隐匿的线索才得以在读者心中豁然。可见,比照作者对于赵礼平这个他事事几乎都要不惜笔墨进行追踪跟拍的反面人物形象而言,格非对于郝、高二人显然采用的是惜墨如金的极省法。

中国古代话本、拟话本等短篇小说和长篇章回小说,在叙事上的一个共同起源就是“说话”。“说话”艺人直接面对诸位“看官”进行表演, 作为“说话”的底本的话本小说则以拟想中的听众为接受对象,不经任何中介直接向拟想听众讲述故事、臧否人物。后来的拟话本和章回小说“仿以为书, 虽已非口谈, 而犹存曩体”[4]——这在它们的共同叙事上均留下了一个叙事人(说书人)与读者(听众)之间相互沟通的平台,在文本痕迹上则明显地表现为“各位看官”之类的惯常说辞。这一点,我们在格非的《望春风》中能明显地感觉到他也在刻意地求古求“拙”,譬如作者在行文中常常跳出来以“亲爱的读者朋友”“我相信诸位”等等开启下文的叙述——这给我们留下的印象就是讲故事的“我”本人确实是一个读书不多的下层知识分子和农村说书人形象。

二、轮回叙事的“持续现在时”新质及其他

《望春风》的文本叙述策略在弥散着中国古典小说的话本、章回色彩的同时,又彰显了现代派、后现代派小说手法的先锋性表征。如果说前者偏重于以故事的稳定性和明晰性来稀释读者的“好奇心”需要的话,那么后者则着眼于以文本的分裂性和模糊性等来餍足读者的更高级的审美创新性需要。正是因为这相互对立的传统、先锋二种叙事手法又同时存在于同一个文本中,才使得《望春风》在叙事上充满了气场和张力。

《望春风》运用的现代派、后现代派手法丰富多彩、巧妙奇特,表现了格非的先锋小说叙事经过岁月的淘洗已经达到了几近炉火纯青的艺术境界。他在《望春风》中采用的先锋叙事手法主要体现为轮回叙事的后现代先锋技法。

如上所述,小说可以分为“故事(又叫做‘本事’)”和“情节”两个层面。《望春风》小说如果一味刻板地按照“本事”层面的线性时序进行循序渐进的叙事,不仅单调沉闷,而且也难以展示人物外在的社会空间与内在的心理空间。但是格非匠心独具、惨淡经营,他在加西亚·马尔克斯《百年孤独》的启发下,将这个完整的“本事”先切割成许多零散的片断,继而再将每个片断首尾相接,使之构成一个个相对独立的叙述单元,与此同时又使它们和整个“本事”建立联系。格非在处理这些既相对独立又彼此勾连的叙事碎片时,采用了合中带分、先合后分的叙事手法,即在故事渐次展开的途中,不断地把将来的某些关键事件提到前面来讲,以这些事件作为体现“持续现在时”的不同起点,以不断地逆行倒追的方式展开全书的故事。这种轮回逆行的叙述在文本中俯拾皆是,现以《望春风》在故事的“本事”开头第一章写到的两处内容为类例对之进行切片式透析:

“父亲愣了半晌,摸了摸我的头,沉默了许久,这才对我说:‘其实,她是一个可怜人。这人命不好。’很多年以后,到了梅芳人生的后半段,当霉运一个接着一个地砸到她头上,让她变成一个人见人怜的干瘪老太的时候,我常常会想起父亲当年跟我说过的这句话。唉,人的命运,鬼神不测,谁能说得清呢?

不过,后来的事实证明,银娣的说法是有根据的。那是很多年以后的事了。一年秋天,我在朱方镇的一个名叫‘平昌花园’的小区里,与高定邦不期而遇。那时候,无官无职的高定邦已年过六旬,腰也驼了,头发也白了。看上去,就是一个平平常常、邋里邋遢的糟老头子。他因烧得一手好菜,每日带着他那瘦弱的儿子,挑着一担碗筷瓢盆,走东家,串西家,见人就哈腰。他仗着自己在部队食堂练就的本领,给人烧菜做饭,艰难度日。”

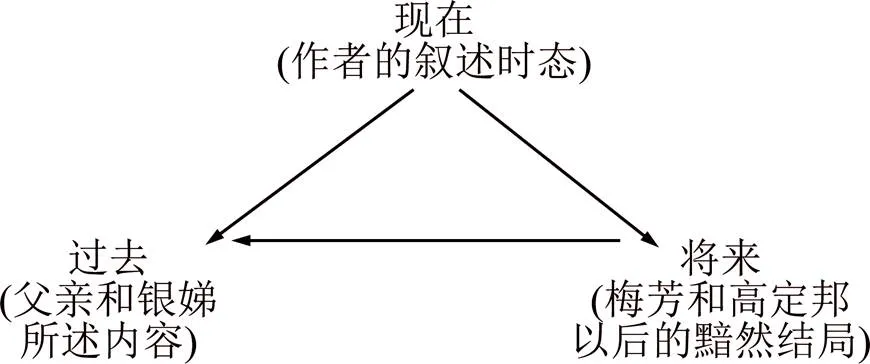

这种反转、循环的轮回叙述形式,可以示为图1。

显然,格非的叙述角度是站在某个时间不断漂移的“现在”,讲“许多年后”的一个将来,然后又从这个“将来”回溯“过去父亲和银娣所述的‘本事’”的过去。这种轮回叙事在客观上造成了一种笼罩全书的悲情气氛,有意侧漏了所有的故事都是“我”站在五十多年之后对各色人物的运命归宿全部知情情况下的展开叙事的这一秘密。在这种作者站在五十多年以后今天这一“持续现在时”的观察点上,叙事者根据实际情况将注意力分配于内心的回忆世界与外部文本的此在世界两种框架,从而导致两者在启动的同时以不同程度的交织汇合而凸显“多声部”的叙述张力。这种轮回叙事在全书以后的章节中更是作为一种叙事常态而频繁出现,不胜枚举。又譬如,在“我”、同彬和雪兰因为躲猫猫夜里躲在传说中闹鬼的蕉雨山房时作者写道:“在往后的岁月中,仿佛就像梦中注定了似的,我和雪兰将会再次回忆起这个七月的夜晚,搜寻黑暗中的吉光片羽,咀嚼着飞速向前的时间留给我们的隔世之感。”再譬如,“我”在邗桥砖瓦厂看着隧道里来往穿行的上海人呆呆出神时,作者又写道:“如果我现在就提前告诉你,在将来的某一天,雪兰也会身穿颜色鲜艳的连衣裙,混杂在这伙花花绿绿的上海人中,从黑黢黢的隧道一端拥出,突然出现在我的视线之内,你会不会感到有些吃惊?”……这种轮回叙事可以视为格非在《望春风》故事文本中使用的最为主要的后现代派先锋叙述形式。

图1 反转、循环的轮回叙述形式

轮回叙事因其利于叙事人物对其所在的“此时、此地”的客观故事世界可以随时进行叙述干预和视角切换的长处,作为一种先锋叙事手法,不仅在西方的小说、电影乃至话剧领域中被大量使用。传入中国以后,也为很多象格非这样的中国先锋作家所青睐。纵观格非几十年的小说创作,从某种意义上而言,在叙事手法上经历了一个“叙事空缺”手法渐次走低、“轮回叙事”手法逐渐加强的现象——《人面桃花》大致可以视为叙事空缺技法开始在格非长篇小说中被疏远的标志性文本,尽管期间还是出现了几处叙事空缺的地方,譬如陆侃哪里去了;陆秀米是怎样由压寨夫人后来到了日本;饥荒时期是谁送来的那一袋大米等等。但是,比及以前的小说文本,这种技法的使用已经大大降低了(至于在《望春风》的第四章,有关“春琴为了营救儿子与高定邦的密会”和“马老大与摸骨师的暧昧关系”这两个情节的“删除”并不能看做是叙事空缺,而应该属于元小说叙事)。这种转向,尽管可以归于格非本人对无意识理论、认知心理学等领域热衷偏爱的个性特点,但在更大程度上则与作者力图修正其早期因对叙事空缺这种欧美“后现代派”修辞的大量使用而造成的文本故事的晦涩难懂乃至细节失真有关。而同样是先锋手法,轮回叙事在文本故事中的作用不仅能填补因为叙事空缺而造成的缺失信息,同时还生动地展现了主人公基于回忆的“思考”过程。正基于此,这种叙事技巧在《望春风》中不仅得到了进一步的承续,而且在使用频率上明显超越其早期作品,成为《望春风》文本中最为主要的一种先锋手法。

还应该看到的是,《望春风》中的这种轮回叙事的先锋手法不仅表现在量上的篇幅加大,而且在其形式创新上同样有所改进,这突出表现在格非在对柏格森“生命哲学”认识程度提升的基础上将之和加西亚·马尔克斯在《百年孤独》中的轮回叙事框架的有机结合上,柏格森的“生命哲学”是西方意识流小说的主要理论源头。这种“生命哲学”的“绵延说”认为:“现在就是一切”,比起早期将西方意识流的手法仅仅理解为“由过去、现在、未来续接成的封闭时间链条”而言,格非在《望春风》中侧重表现时间轴上的某一点在心理体验上的延续,这种赋予了“新质”的轮回叙事虽然也屡屡打破叙事的顺时性,却不影响故事的进程,且能在更高的程度上彰显叙事主体更强的内省意识。轮回叙事带来的并置、倒错、交错的时空运动轨迹,也将读者拉回到时间轴上的某一点,使读者和作者总是既处于“现在”,又能感应到跨界闪回的、不同梯次的故事时空,从而造成“持续现在时”的奇妙感觉。不像早期《边缘》《欲望的旗帜》等文本中的轮回叙事那样,作者只是在更大意义上将这种技法用作叙事主体为了凸显其特别关注或着意强调的方面自由地调动叙事内容的叙事方式而已。这也正是格非之所以强调其在《望春风》中存有大量类乎乔伊斯、艾略特、福克纳、普鲁斯特等等欧美小说大师的叙事手法的真正原因——格非说:“我通过《望春风》和前辈作家对话,当然不只《金瓶梅》或明清小说,还有乔伊斯、艾略特、福克纳、普鲁斯特等非常多的人。有大量小说的技巧可以用进去,可以是司马迁,也可以是《喧哗与骚动》的写法,我可以开一个长长的名单,当然我觉得没必要这么做”。[5]

正如作者格非的夫子自道,在《望春风》的文本叙事中,除了轮回叙事这一主要先锋手法而外,还有大量现代派、后现代派小说叙事技巧的汇入,这些都有待读者自己进一步的悉心发掘。限于篇幅,论者这里就文本的魔幻色彩和元小说叙事进行简要探讨。

儒里赵附近的半塘寺有个供人祈梦的伽蓝殿。进庙烧香的人一踏进山门,就会昏昏欲睡。来到伽蓝殿就能在梦中看到自己的前世和今生的吉凶祸福,父亲在七八岁时,在伽蓝殿的一张草席上做了一个梦。梦见厚厚的积雪和船头坐着的尼姑。其后果然没能逃出妻子离婚高攀,自己在大雪纷飞的便通庵悬梁自尽的宿命。在德正于唐文宽家遭到郝书记和高定国的设计陷害的前夕,“我”的父亲这位充满神秘色彩的通灵人物,居然还保持着死前头发湿漉漉的样子提前在梦中告知这一切。小武松不听赵锡光的告诫,一意孤行地给儿子起名叫做“洪武”,结果因为犯了忌讳,这孩子果然落下斜眼的不治之症……所有这些先验的梦幻、谶语以及宿命的不可逃避等都使得小说显得扑朔迷离、古怪稀奇,充满魔幻色彩。

“元小说”也叫“超小说”,通常指那些有关小说创作过程本身的小说,有时还兼具小说评论的性质。元小说的主要特征在于它的自反性,通常具有意义不同的两种类型:一类可以福尔斯的《法国中尉的女人》为代表,在小说中打破现实与虚构的界限,强调突出小说故事的虚构过程。以此来打破文本真实性的幻觉,唤醒读者对于文本叙事过程本身的意识。另一类以戴维·洛奇的《小世界》为代表,在小说写作中兼评小说创作的问题。《望春风》主要体现了前一种元小说的特点。也就是说,格非在小说中刻意将故事编造、情节构置等的详细过程有意透露给读者,在《望春风》的第四章,格非先是写道,“有一天晚上,天黑得很早。我们俩躺在床上磨牙,春琴忽然对我说,只要一闭上眼睛,过去村子里发生的那些事,就会像放电影一样在眼前浮现……听她这么一说,我心里若有所动。我告诉她,其实我一直有个愿望,希望有朝一日可以试着把这些故事写下来”(写作缘起);接着又写道,“春琴对我的故事疑虑重重,甚至横加指责。到了后来,竟然多次强令我做出修改……其中改动最大的,是更生这个人物。关于他与唐文宽之间的那档子事,春琴责令我一个字都不许提。前后删改七八处,删掉的内容,大约在七千字。这样一来,更生从小说中的一个主要人物,被降格为一个次要人物。这是我始料不及的。”(写作过程);后来还写道,“写到这里,我本来可以模仿一下《一千零一夜》那个著名的结尾,写上一句‘他们从此过上了幸福美满的生活,直至白发千古’,以此结束整部小说,但我知道,我要这么写,就有点自欺欺人了。我们的幸福,在现实世界的铁幕面前,是脆弱而虚妄的,简直不堪一击。”(写作结局)……在小说中有意“坦承”编纂故事的过程,显然是元小说的最主要特征之一。

三、丰富多元的“双声性”叙事话语

依照巴赫金提出的长篇小说叙事话语的衡量标准,《望春风》中出现了巴氏所描述的(微型)“对话体”的多种形式,如仿格体、暗辩体、讽拟体、讲述体、自白体,等等。

“对话体”是指建立在“双声性”叙事话语基础上的小说话语,而所谓双声性叙事话语,是指“这里的语言具有双重的指向——既针对言语的内容而发,又针对另一个语言(即他人的话语)”[6](245),巴赫金认为,“对话体”中的“对话”之所以发生,可以直接归因于长篇小说话语——尤其是作者在故事中推出的叙事主人公(及其他叙事者)的叙事话语自身携带的话语双声性的语言特质决定的。这些双声语都存有两种说话人各自独立的声音,“一是说话的主人公的直接意向,二是折射出来的作者意向。在这类话语中有两个声音、两个意思、两个情态。而且这两个声音形成对话式的呼应关系,仿佛彼此是了解的,仿佛正相互谈话”。[7]由于利用他人话语的方式及使用的目的不同,“对话体”的对话会派生出多种类型的双声语形式。在《望春风》中,现撮其要,归纳出以下三种。

(一)仿格体

仿格体是《望春风》中最为常见的一种双声性叙事话语。它和一般的话语模拟的共同之处在于模仿一种话语时均不改变原话语的语气、语义和语调。但仿格体又不同于一般的话语模仿,一般的话语模仿作者不在被模仿语言自身而外加上另外一种述事指物的含义,是所谓“假戏真做”的客体语言。而在仿格体中,作者不仅是效仿他人的语气、语义和语调等风格,同时朝里面注入了作者新的意向,当然,尽管在仿格体的双声话语中这两种意向的“声音”之间有距离,但因为作为仿格者的作家旨在利用他人的视点来铺陈自己的小说文意,因此这两种意向的“声音”必然走向融合趋同。

应该说,《望春风》的叙事话语中最主要的就是作者对民间话语的仿格体模拟。这是因为,文本无疑首先是一个儒里赵村村民纵情表演的大舞台,作者通由通篇大量撷取的农村土话、俚语,在尽情展示这些“生动无比”的叙事话语与农村底层生活世界的血肉联系的同时,亦出色地完成了对小说中高家兄弟、赵礼平、赵同彬、小武松、朱虎平、梅芳、春琴、龙英、王曼卿等几十个各色人物的取象构形。在《望春风》中,作者有意模仿民间话语的仿格体叙事语言比比皆是,我们不妨通过下文的类例,对仿格体叙事语言的特质以斑窥豹——

在赵孟舒挨批斗回来决定自杀前,和新珍在路上有这样的场景描写:“天上没有一丝风,四周一片岑寂。赵孟舒走不多远,就说走不动了。两人坐在路边的田埂上歇息。宝石般纯净的天宇,横贯着一条璀璨的星河。数不清的金屑,东一堆,西一堆,密密匝匝,铺成绚丽的缎带……他们又往前走了一段。黑暗中,不知什么地方传来了响亮的流水声。水禽在河边的草丛中唧唧地叫着。赵先生突然止住脚步,对她叹了口气,说了一句莫名其妙的话:‘要是能像你表姐那样,守着两个孩子,粗茶淡饭,一家人和和睦睦,过着平平安安的日子,那该多好啊!’新珍不知道他怎么又想起表姐来了,笑着回答说:‘表姐家的日子,就是我们每个人都在过的日子啊,再平常不过了。有什么好的?我可看不出来。要我说呀,我们这样的人,做梦都想过赵先生的日子呢。待在小楼里,弹琴作画,好不清闲!衣来伸手,饭来张口,那才好呢!’赵孟舒没再吭气。无论新珍跟他说什么,赵孟舒总是嗯嗯啊啊,不再接话。一路上新珍都在心里嘀咕:刚才那番话,到底哪儿说错了?”在得知赵孟舒服毒自尽以后,新珍心中的疑团同样没有解开,她觉得赵孟舒太脆弱,也太矫情了。她说:“赵先生啊,这就是你的不对了。假如人人都像你一样,仅仅因为把屎拉到裤子上,就寻了短见,这世上的人,恐怕早就死得一个不剩了!”

这里的描写极具仿格体双声对话的艺术张力,作者除了对秀丽乡村儒里赵一带的乡村风物进行描摹而外,还设置了农村土生土长的新珍和传统乡绅知识分子赵孟舒两人的错位话语对白。作者在对新珍惟妙惟肖的话语仿格中,同时加入了自己的意向。这里所写的儒里赵江南水乡的语言,传神地道出弥漫于江南水乡民间生活的“土气息”和“泥滋味”,新珍粗俗、坦承的话语就是从这样的生活中生长出来的,它连接着底层生活中那淳朴善良的民间情怀。作者对新珍这席话的模拟首先在小说中引进了一个具有独特世界观的农村社会阶层的民间“声音”。这个话语的“声音”是有自己独立生命的他者声音,它以作家推出的新珍这个叙述者为载体,表明了一个乡村农民对于生活幸福意义的形而下的全部理解——守着孩子、粗茶淡饭的日子并不稀罕,倒是像赵孟舒那种衣来伸手饭来张口的日子才是农村人的梦想。正如巴赫金指出的,仿格体的双声叙事语言“在自有所指的客体语言中,作 者再添进一层新的意思,同时却仍保留其原来的指向”。[6](250)我们看到,与此同时,新珍的这些话和她的感想也并不再仅仅是它在民间的自然形态,还包含着作者的话语——对于新珍等农民阶层因为隔膜而始终不能理解类似赵孟舒这种传统知识分子之理想追求的感叹和对后者“以身殉人格的形而上意义”被消解的巨大悲哀。

《望春风》中还有很多细节中的民间叙事话语,都可以看做是作者话语在这种仿格体双声话语中的暗中播撒。当然,论者这里有必要强调说明的是,在作者对文本艺术世界中的这一民间阶层中的叙事主人公以及其他各叙事者的声音进行仿格体的模拟时,并未将他们作为他者独立的声音加以强行框定, 他们都和新珍一样,在被作者借用发声的同时,能够独立地代表着自己的社会阶层身份、语调和特定的阶层世界价值观。绝不仅仅是作者声音的传声筒。另外,在《望春风》中,除了底层农村这一主要社会阶层而外,文本中还包括基层政府、知识分子和城乡企业等若干其他社会阶层。他们的叙事语言、格调也都同样得到了在“保持自身作为他者的独立声音”的情况下仿格体式的双声性模仿。

(二) 暗辩体

在《望春风》中大量存在的第二类“双声性”叙事语言就是暗辩体。

所谓暗辩体叙事语言是相对于明显的辩论体而言的,暗辩体言语并不直截了当反驳他人的语言,把他人的语言作为自己表现的对象,而是在针对一般的对象物进行称述、描绘和表现时,间接地抨击他人的语言,好像是在对象身上同他人语言交起锋来。正是在这种语境的压力下,他人语言得以从内部影响作者的语言,从而使得这种暗辩体的语言被赋予了“双声性”的色彩。正如巴赫金所言:“在暗辩体中,作者的语言用来表现自己要说的对象物,这一点同其他类型的语言是一样的。但在表述关于对象物的每一论点的同时,这种语言除了自己指物述事的意义之外,还要旁敲侧击他人就此题目的论说,他人对这一对象的论点。这个语言指向自己的对象,但在对象之中同他人的语言发生了冲突。他人语言本身并没有得到复现,只存在于人们的意识中。如果这个语言不对人们意识中的他人语言做出反应,那它的结构会完全是另一个 样子。”[8]

暗辩体在《望春风》中同样是以多种形式频繁出现的。这类话语首先表现为考虑到他人语言的一切察言观色的语言。因为这类语言的叙述者预先感受到了他人语言的存在, 预感他人语言的反应, 因此在其组织语言时, 便考虑到了对他人语言的应答, 这在文本的话语层面也是大量存在的, 如德正被郝书记、高定国他们合谋陷害,在裸体游行示众时春琴因为拦路被打。这时发生在小武松、高定邦和朱虎平三人之间的对话就写得颇具神采——

“高定邦抖抖索索地点了火,猛吸了几口,这才对身边站着的小木匠道:‘奇怪呀,宝明。公社武装部直接到我们村来抓人,还设了这么大一个局,怎么一点风声都没透?要不是村里有人做内应,这事怎么办得成?’朱虎平插话道:‘这容易!除了日屄的老菩萨、妖精王曼卿,还有躺在床上等死的赵锡光,村里的男女老少都在塘边站着呢!你把人数点一点,谁不在场,谁他妈的就是内应!当年他抄我的家,搞突然袭击,用的是同样的手法!’听虎平这么一说,高定邦就抖得更厉害了。等到定邦把手上的那支烟抽完,把嘴里的一缕烟丝吐出来,就转过身来,对小武松吩咐道:‘既然要动手,就得打出我们儒里赵村的威风来!’”

这段话的语境背景是这样的:高定国勾结郝书记把德正搞下台,对此高定邦事先并不知悉,在小武松问他时他还拿不定主意,这时朱虎平的插嘴写得张力十足,按说,内应是谁可能不止朱虎平自己看了出来,但是因为朱虎平吃过高定国的亏,因此他才要“插嘴”,但是,毕竟高定邦的面子上还要顾及,所以就采取曲道说禅的办法委婉地点出。高定邦由此确定了自家兄弟参与这个阴谋而脸上无光,所以才“抖得更厉害了”,确定了内应就是高定国以后,高定邦果然不再追问,为了在乡亲们面前表明“我和高定国不一样,我并没有参与其中”的身份洗白之意和对德正的愧疚之情,他才果断发话搭救德正夫妇。

暗辩体的叙事话语在《望春风》中还见于孤立的内心独白中,比如“我”母亲在经历了世事沧桑巨变以后,“曾在一九七四年六月的一封信中,对自己的人生做出过这么一番抽象的思索:假如她的父亲没有过早离世,她‘如今’的世界会是怎么一个样子?假如她的养父从无锡来家,在一个下着瓢泼大雨的夜晚,没有悄悄溜进她的房间;假如她当时选择忍受,而不是大喊大叫,并在他的腿上扎上一剪刀;假如,在一九五〇年,她没有在祠堂里因‘一时冲动’站起来发言;假如,我父亲没有在新婚之夜向她吐露上海那个特务组织的所有秘密;假如她在一九六六年的初冬,没有‘心血来潮’,向组织上提交那封让她‘肝肠寸断、后悔终生’的检举信,她‘如今’的生活会是什么样子?”显然,在这段“我”母亲的内心独白中,她的自我意识中已经渗入别人的存在,她在不同人生阶段里牵涉到的这些人无疑是其受述对象,她一方面向这些不同的受述对象抱怨他们曾经对自己的伤害,申辩自己为什么要反抗——对“我”母亲而言,那个荒谬的时代到处充满着“权力”的监视和压迫:“监视通过他自己的权力运行系统统治着社会的每个细胞,要么服从它,成为权力的顺民,从而被改造;要么造反,不听从指挥,让规训权力发挥作用。”[9]作为一名不甘向命运轻易屈辱就范的女性,她只有不断地通过“造反”来解救自己。另一方面,还为自己因“一时冲动”而伤害了他们中的一些人而忏悔(例如对于自己的丈夫和儿子)。可见,对所引的这段话来说,“我”母亲的声音和她想象中的他人声音之间存有依稀可辨的潜在对语。

当然,暗辩体的对话在《望春风》中不仅针对上下文中的所涉人物,而且还会从文本中漫溢出来指向文本的阅读者自身,这种双声性体式是一些优秀长篇小说叙事话语的共性所系。

(三)讽拟体

在《望春风》中,以底层农村为主要代表的社会各阶层的声音都得到了各自惟妙惟肖的模仿。也和民间农村阶层的语言一样,除了仿格体、暗辩体的模仿而外,还存在着讽拟体的话语模仿方式。

讽拟体也同样是双声语的一种典型形式,所谓讽拟体,是这样一种双声语形式:“作者要赋予这个他人语言一种意向,并且同那人原来的意向完全相反。隐匿在他人语言中的第二个声音,在里面同原来的主人相抵牾,发生了冲突。”[10]相对于仿格体中叙事者和作者两种声音的和谐同一性,讽拟体体现为一种背离冲突的文体效果,作者必须有意识地否定叙述者才能产生讽拟体。当两种对立的声音寄寓于同一个叙事者的语言中时,这种语言就会变成两种声音争斗的舞台。叙事者的话语不代表作者的本真意思,作者表达的实际意义是对叙事者话语表面意义的强烈嘲讽。比起仿格体和暗辩体,在《望春风》中,讽拟体形式相对零散。但其文体效果甚佳,读后让人释卷难忘。比如“我”在接受了堂哥派人送来的一本他写的书后:“在返回青龙山的公共汽车上,我翻看着堂哥所杜撰的那些格言警句,总觉得在哪儿见过……我能记住的格言,包括以下几则——

“在一个喧嚣的时代里,最重要的就是要让自己的心静下来。/没有买卖,就没有杀戮。/公平正义是社会的基石。/我们不光是创造财富,也创造全社会的共同价值。/让诚实与纯洁成为我们的天性。/守分身无辱。/像保护眼球一样呵护地球上的一草一木。”

赵礼平书中的这些语言是以直接引语的形式对开发商为其商业行为进行“施魅”时使用的套语的讽拟。这种摹拟一方面是对其作为开发商个人的整个语言思维的讽刺摹拟, 另一方面则是对社会两极分化后整个“不义而富且贵”的社会新贵阶层装点门面的定型话语的摹拟讥讽。作者本人的意向虽然没有以直接的语言予以表述, 然而却通过上下文语境言意之间对立扭曲的“压力”,在将这番冠冕堂皇的陈辞引向荒谬时,得到了呈现。

要之,《望春风》小说中丰富多元的“双声性”叙事话语,有力地打破了长期以来一直存在的各种“独白型”小说僵化封闭的“单声部”叙事话语的窠臼限制,以仿格体、暗辩体、讽拟体等双声对话的姿态,以间接的、折射的、虚拟的等变形程度不同的语言表现方法,在吸收、包容、展示社会各阶层(尤其是社会底层)的他人声音、意向的基础上,获得了自身叙事话语的极大成功。

四、结语

《望春风》以中西合璧、几近完美的情节叙事和丰富多元的“双声性”叙事话语,在乡土江南渐行渐远的悲悼情愫中,发出国民性批判的深沉喟叹和启蒙断裂后知识分子无家可归的荒原式呐喊,出色地描摹出了“在日渐加剧的城市化、工业化和市场化进程中,人们的价值观念和伦理道德遭受的空前冲击,广大乡村社会伦理道德呈现的某种脱序状态”[11],是格非在《江南三部曲》以后推出的又一长篇力作。当然,小说在取得高水平的思想、美学价值的同时,亦有美中不足之处,这就是在“我”这个叙事主人公身上出现了叙事人话语和叙事人身份之间的罅隙问题。很难想象这个只读过几年私塾的农村说书人,能够不时地发出一些和“我”的人物身份毫无契合性可言的精美、文雅的高级知识分子腔。当这种“雅言诗语”呈现的蕴藉意境和叙事主人公身份之间频频产生脱节和错位时,难免会让读者自然而然地产生一种类似细节失真的感觉。这不能不说是《望春风》小说文本在叙事上留下的一丝瑕璧之憾!

注释:

① 文内小说选文均出自译林出版社出版的格非所著《望春风》,故不再另列参考文献。

[1] 徐岱. 小说叙事学[M]. 北京: 商务印书馆, 2010: 126.

[2] 格非. 望春风[M]. 南京: 译林出版社, 2016: 48.

[3] 金圣叹文集[M]. 成都: 巴蜀书社, 1997: 240.

[4] 鲁迅. 中国小说史略[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009: 89.

[5] 格非. 像《奥德赛》那样重返故乡[N]. 南方日报, 2016−7−6(10).

[6] M•巴赫金. 诗学与访谈[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1998.

[7] M•巴赫金. 小说理论[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1998: 110.

[8] M•巴赫金全集(第五卷)[C]//钱中文. 晓河等译. 石家庄: 河北教育出版社, 1998: 259.

[9] 宋玲玲, 曾艳兵. 贝克特小说三部曲中的身体叙事[J]. 中国文学研究, 2015(1): 7.

[10] M•巴赫金. 陀思妥耶夫斯基诗学问题[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1998: 266.

[11] 谷显明. 农耕文明裂变下的乡村伦理叙事[J]. 中国文学研究, 2016(2): 110.

Analysis of the narrative techniques of Ge Fei 's novel

JI Zhihai

(Research Center of Chinese New Literature, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

In his new novel, Ge Fei displays his mature narrative technique of combining both Chinese and western narration. By transforming the skill from narrating material “story” as the object to that at a higher artistic level of plot, the novel finally presents an artistic scroll of both a diachronic picture of events arranged according to time sequence and a synchronic logical facet weaved according to causal effect. In between are fragmented many techniques not only of classical Chinese narrative novels such as the cavalier perspective or Chinese faint clue, but also of western modernism and postmodernism such as “reincarnation”, “meta narrative” or “magic.” It successfully breaks the binary opposition between the two narratives of the traditional and the elite, and connects classical and modern mortise together in the narrative strategy. In the aspect of narrative discourse, the novel also achieves a rich pluralistic discourse of “double sound”.

“series connection”; “box set”; faint clue; “reincarnation” narrative; imitation style; secretly debate style; parody style

[编辑: 何彩章]

I207.425

A

1672-3104(2017)04−0172−08

2017−02−13;

2017−06−01

江苏省研究生科研创新计划项目“三十年中国当代先锋小说作家创作嬗变论”(KYCX17_0008)

姬志海(1973−),男,山东青岛人,南京大学中国新文学研究中心在读博士,主要研究方向:中国现当代文学