区域制造业质量竞争力评价体系研究

——基于推动质量转型升级基础之上

文/孙良泉 刘欣欣 魏 洁

区域制造业质量竞争力评价体系研究

——基于推动质量转型升级基础之上

文/孙良泉 刘欣欣 魏 洁

随着竞争的日趋激烈,高投入、高消耗、偏重数量扩张的产业发展方式已难以为继。本文在相关已有研究基础上,从推动产业质量升级角度出发,建立了区域制造业质量竞争力评价体系,采用主成分和因子分析的方法选取部分地区进行了评价结果分析,结果显示,大部分地区制造业质量竞争力较为薄弱,不同地区之间标准化技术水平、品牌建设水平、绿色发展能力不均衡现象较为明显。区域制造业质量竞争力的提升不仅需要微观层面产品质量和质量管理水平的提升,宏观层面发展能力和发展质量的提升同样至关重要。

质量竞争力 因子分析 质量表现 质量发展

山东是制造业大省,在全国制造业中占有重要地位,经过近几年的发展,已形成基础雄厚、门类齐全的制造业体系。山东省制造业已成为本省国民经济的重要支撑。然而,与国内外先进水平相比,本省制造业依然存在着产品档次偏低、质量问题频发、自主品牌核心竞争力不强、自主创新能力较弱、资源能源利用效率低等问题,大而不强。在竞争日趋激烈的今天,如何提升产品、企业、行业乃至整个产业质量竞争力已经成为获得市场优势、增强经济实力的重要手段。本文从推动质量升级角度出发,在已有相关研究的基础上,从宏观层面探索建立区域制造业质量竞争力评价体系,并选取部分地区进行了实证分析。

一、国内外相关研究情况

对于质量竞争力评价,学者们的研究可以分为微观层面产品和企业质量竞争力的构成和评价研究、宏观层面产业和区域质量竞争力的构成和评价研究。

微观层面上,Kumar(2002)等人提出了包括质量要素、部门/职能单位和质量意识的阶段等3类变量8个要素的质量竞争力指数(QCI)模型。唐晓芬(2002)提出了包含基础要素、过程要素和结果要素3个要素的企业质量竞争力指标体系和模型。蒋家东(2005)提出使用因素分析法从影响因素和结果因素对企业质量竞争力进行评价。温德成(2005)提出了包含根源要素、支持要素和表现要素3个要素的产品质量竞争力层次模型。

宏观层面上,Brust和Gryna(2002)提出了竞争优势、国家贸易逆差、经济增长、生产力与顾客满意以及标准化等质量竞争力分析框架,把关注的焦点放在了质量竞争力的宏观表现上。国家质检总局(2003)从质量水平、发展能力两大方面建立了国家制造业质量竞争力指数评价指标体系,对制造业各行业和31省(市)制造业整体质量竞争力进行了评价。程虹(2015)等以通用的波特钻石竞争力模型为基础构架,构建了包括质量要素、质量需求、相关产业支持、行业结构与竞争、政府质量监管与区域发展机会6大维度的质量竞争力模型及指标体系。

以上相关研究对本文区域质量竞争力评价指标、评价方法的选择等起到了很好的指导与借鉴作用。

二、评价体系研究与建立

目前,虽然山东省制造业规模总量较大,位居全国前列,但质的发展远远滞后于量的发展,主要体现在:标准化技术水平整体不高、部分重点行业产品质量抽查合格率不高、企业技术创新能力不强、产业层次偏低、国际市场份额较小、能耗与污染物排放依然偏高、品牌影响力不强等。随着经济发展受资源环境约束的不断加大,劳动力等要素成本上升,高投入、高消耗、偏重数量扩张的发展方式已难以为继,党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念来推动经济的高端、高质、高效发展。在经济发展新常态下,国家质检总局提出了要加强质量技术基础设施建设,充分发挥质量技术基础在推进供给侧结构性改革、服务企业提升产品和服务质量、促进经济转型发展等方面的基础引领作用。山东省人民政府出台《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》,从创新能力、质量效益、两化融合和绿色发展等方面提出了全省制造业素质提升的12个主要指标。在此背景下,本文以相关研究为基础,在充分考虑数据的权威性、科学性和可比性的基础上,结合相关文件要求,针对当前全省制造业存在的薄弱环节,从政府推动区域制造业质量升级的角度出发,建立了包含质量表现和质量发展能力两大维度、7大评价指标、15个统计指标的区域制造业质量竞争力评价体系。评价体系及具体含义如表1所示。

三、实证分析

1. 区域质量竞争力评价

本文运用主成分和因子分析的方法,对全省17市制造业的质量竞争力进行评价。根据统计指标的具体含义,采集2015年度17市的相关数据并计算得到各统计指标值。对统计指标进行KMO检验和Bartlett 球度检验,数据矩阵检验的显著性水平为0.000<1%,说明统计指标数据基本可以进行主成分和因子分析。

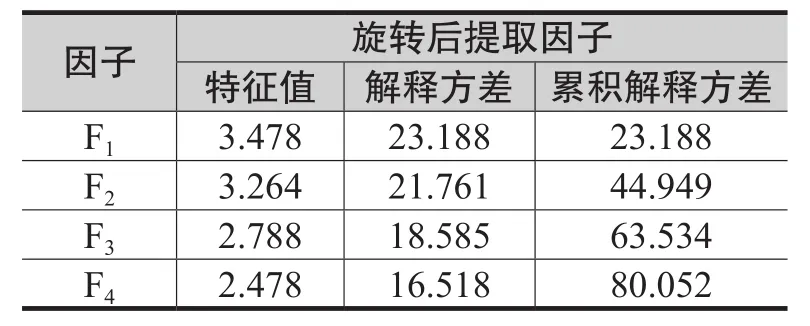

对统计指标数据进行因子分析,提取了4个特征值大于1的公因子,累计方差贡献率达到80.05%,说明提取这4 个因子能概括大部分信息,提取因子方差贡献率情况如表2所示。

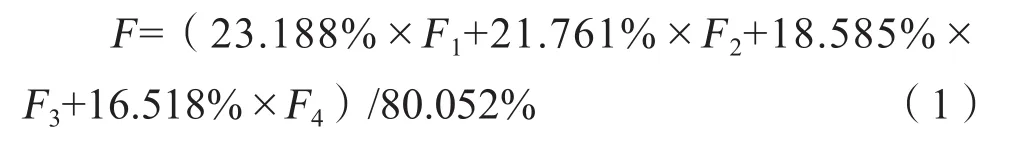

采用方差最大正交旋转法对因子载荷矩阵旋转,根据旋转后得到的得分系数矩阵和因子方差贡献率可以计算综合得分,具体公式如下:

式中:F代表综合得分,F1、F2、F3、F4分别代表提取的公因子。

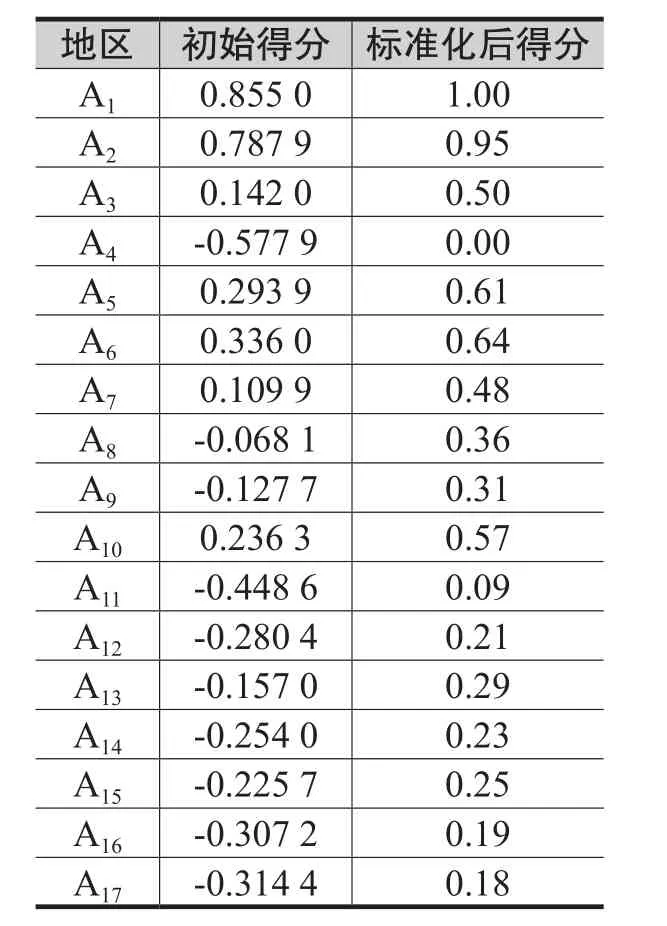

根据公式1,计算得到17市制造业质量竞争力的初始评价结果,利用最大最小值法对评价结果进行标准化处理,将17市评价结果对应到0~1之间,具体评价结果见表3。

表1 评价指标体系表

表2 方差解释表%

表3 不同地区制造业质量竞争力评价得分

2. 评价结果分析

根据质量竞争力评价结果,本文将17市划分为强质量竞争力区域、中等质量竞争力区域和弱质量竞争力区域等3个层级。其中,标准化后综合得分在0.7以上的是强质量竞争力区域,标准化综合得分在0.3~0.7之间的是中等质量竞争力区域,标准化综合得分在0.3以下的是弱质量竞争力区域。

① 强质量竞争力区域

17市中,仅有2个市处于强质量竞争力区域。从各评价指标的得分情况看,这两市的标准化技术水平、产品质量水平、品牌建设水平和技术创新能力得分均较高,但反映企业市场适应能力的人均产品销售收入得分均偏低。可见,该区域整体标准化技术水平和产品质量水平较高、品牌建设情况较好、技术创新能力较强,但产品对消费者的适应能力还需进一步提高。

② 中等质量竞争力区域

17市中,有7个市处于中等质量竞争力区域。从各评价指标的得分情况看,7个市在标准化技术水平上的得分相差较大,且大部分市远远低于强质量竞争力地区在该指标上的得分,区域整体得分比强质量竞争力区域低90%以上;每百家企业拥有管理体系认证数和高新技术产业产值比重整体得分较高。可见,标准化技术水平是该区域制造业质量竞争力提升的关键因素。

③ 弱质量竞争力区域

17市中,有8个市处于弱质量竞争力区域,占总数的比重接近50%。从各评价指标的得分情况看,该区域各项指标得分均较低。其中,标准化技术水平、品牌建设水平、绿色发展能力三个评价指标和反映市场适应能力的国际市场销售率与前两个区域差距较大,标准化技术水平整体得分比前两个区域均低70%以上,大部分地区的标准化技术水平得分远远低于前9个市,品牌建设水平整体得分和国际市场销售率得分比前两个区域低接近60%,绿色发展能力整体得分比前两个区域低30%以上。可见,标准化技术水平、品牌建设水平、绿色发展能力是该区域制造业质量竞争力提升的重要因素。

四、问题分析与对策

当前,我国经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型,发展动力正从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。在此背景下,本文在已有相关研究的基础上,结合全省发展实际,建立了区域制造业质量竞争力评价体系,并对全省17市制造业质量竞争力进行了评价分析。结果显示,全省大部分地区制造业质量竞争力较为薄弱,主要存在以下几方面问题:一是标准化技术水平不高。全省制造业企业承担的国际标准化技术组织均为分技术委员会和工作组秘书处,承担的国家标准化技术组织数量占全国总数的比重还不到4%,企业主导参与制定国际标准仅64项,主导制定国家标准还不到600项,平均75家企业才能主导制定1项国家标准。二是品牌建设水平有待提升。全省在国际市场上具有显著影响力和竞争力的知名品牌屈指可数,国际权威机构发布的“世界品牌500强”排行榜中,中国入选企业由2010年的17个增至2015年的31个,山东品牌始终仅有海尔与青岛啤酒2个。三是绿色发展能力偏弱。全省制造业的综合能耗产出率偏低,与北京、广东、上海、浙江和江苏等省市存在较大差距;全省制造业污染物排放量下降缓慢,个别污染物出现了排放量上升的现象,全省制造业节能减排压力依然较大。四是区域制造业质量竞争力差距较大,质量发展不平衡。中等质量竞争力、弱质量竞争力区域与强质量竞争力区域之间的质量竞争力差距较大,标准化技术水平、品牌建设水平、绿色发展能力区域不均衡现象较为明显。

在经济发展新常态的形势下,为推动全省整体制造业质量竞争力的提升,需要着力加强以下几方面工作:一是大力推动新技术向标准转化,鼓励具有技术优势或自主知识产权的企业积极参与国际或国家标准化活动,多方位参与国际或国家标准研制,不断提高标准化技术水平,引领带动企业乃至产业的质量转型升级。二是加强品牌建设,建立品牌培育机制,积极开展品牌标杆示范活动,提升企业质量品牌意识,引导企业建立完善企业品牌经营管理体系,引导企业建立以质量和诚信为核心的优秀品牌文化,提升自主品牌影响力和竞争力。三是积极通过节能改造、能效对标等多种措施,切实降低高耗能行业和地区的能源消耗强度,提高整体能耗产出率,加快应用推广清洁生产先进工艺、技术和装备,尽最大可能减少高风险污染物的使用和排放。四是优化资源配置,结合区域制造业发展特点和薄弱环节,加大对重点区域的引导和扶持力度,加大质量投入,强化质量培训,增强企业质量技术能力,推动区域制造业质量竞争力提升。

[1] KUMAR A,STECKE KE,MOTWANI J.A Quality Index-Based Methodology for Improving Competitiveness:Analytical Development and Empirical Validation[D].Michigan:University of Michigan Business School,2002.

[2] 唐晓芬.质量竞争力研究[J].上海质量,2002(10):12-16.

[3] 蒋家东.质量竞争力的内涵及其评价方法[J].航空标准化与质量,2005(2):17-21.

[4] 温德成.产品质量竞争力及其构成要素研究[J].标准科学,2005(6):4-8.

[5] 夏文俊.质量竞争力指数全面解读[J].中国品牌,2006(2);17-19.

With the increasingly fierce competition, the industry development mode with high input, high consumption, and emphasizing on expansion has been diff i cult to sustain. Based on the relevant research, this paper has established evaluation system of regional manufacturing quality competitiveness from the perspective of promoting industry quality upgrading, and evaluates some regions by using principal component analysis and singe factor analysis approach. The results show that most regional manufacturing industry quality competitiveness are relatively weak. There is obvious imbalance among different regions in the standardized technology level, brand building level and green development ability. The improvement of regional manufacturing industry quality competitiveness not only requires the improvement of product quality and quality management at the micro level, but also the improvement of development ability and quality at the macro level.

Quality competitiveness; Factor analysis; The performance of quality; The development of quality

(作者单位:山东省标准化研究院)