上海城市公园绿地发展更新

文/ 石岩飞 吴国清

上海城市公园绿地发展更新

文/ 石岩飞1吴国清2

在城市化进程中,城市公园绿地作为人与自然接触的最直接、最便捷的空间,逐渐体现出其在工业化和现代化的城市中所占据的重要地位。随着城市发展,游憩活动已成为城市生活中最普遍的休闲方式,城市公园绿地正逐渐成为城市居民闲暇放松、恢复体力和进行日常游憩活动的首选场所,同时城市公园绿地以其独特的城市文化折射出的城市形象和公园形象,成为城市独有的名片和文明的标志。

城市整体环境的重要标志

城市公园绿地距离城市居民居住、工作场所最近,是城市居民接触最多、最愿意进行户外活动的空间之一。在《城市绿地分类标准》中,“城市公园绿地”被定义为“城市中向公众开放的、以游憩为主要功能,有一定的游憩设施和服务设施,同时兼有健全生态、美化景观、防灾减灾等综合作用的绿化用地”。通过以上释义可知,城市公园绿地具有丰富的内涵:

1. 公共性——城市公园绿地面向本地全体居民以及外来游客开放,是城市开放空间的一部分;

2. 游憩性——城市公园绿地以游憩为主要功能,以配套的公共服务体系作为保障,成为满足人们休闲游憩活动的主要场所;

3. 价值性——城市公园绿地的多重价值体现,如休闲游憩价值、生态价值、环境保护价值、文化价值、美学价值、经济价值等。

由此可见,城市公园绿地是反映居民生活水平和质量的重要指标体现,是城市整体环境的重要标志。

作为与人们生活联系最直接的公共服务设施系统,城市公园绿地应成为能公平高效满足居民多方面、多层次需求的具有多种复合功能的绿色公共空间系统,这就对城市规划和管理提出了更高的要求。

图1 2000-2015年上海城市公园数、游园人数增长情况

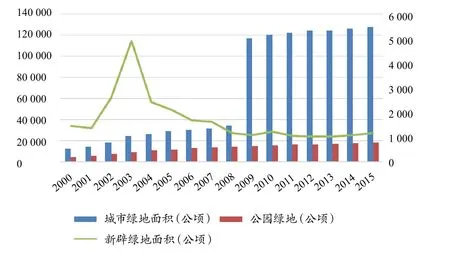

图2 2000-2015年上海城市绿地、公园增长情况

上海城市公园绿地时空格局

上海的公园始于1868年建成的外滩公园(现黄浦公园),该公园当时占地2公顷,也是中国近代第一个公园。《上海市公园管理条例》对公园的公共属性做了明确界定,属于“公益性城市基础设施”,是“供公众游览、休憩、观赏的场所”,起到改善区域性生态环境的作用。为了适应城市社会和经济发展的需要,上海的城市公园绿地建设经历了由慢到快、由小到大、由量变逐步到质变的发展阶段,形成了今天的格局和特色。

2000年以来,上海市逐渐走上了具有特大城市特点的绿化发展之路,城市绿化建设取得突破性进展。全市90%以上的老公园实施了拆墙透绿工程。随着上海延中绿地、黄兴绿地、长寿公园、徐家汇公园等大型公园和绿地的建成,到2004年,上海的绿地率、绿化覆盖率和人均公共绿地面积三项指标已超过了国家园林城市基本标准的要求,实现了创建“国家园林城市”的目标。从2004年起,上海市逐步推行公园免费政策,2005年全市实行免费开放的公园已达122座,占城市公园总量的八成以上。

为迎接2010年上海世博会,上海市整个园林绿化系统建设进入一个新阶段。《上海市绿地系统规划(2002-2020)》和《上海市中心城公共绿地规划(2003-2020)》制定了以“一纵两横三环”为骨架、“多片多园”为基础、绿色廊道为网络的生态景观格局,使上海城市公园绿地空间分布更趋合理。据《上海市统计年鉴(2016年)》,截至2015年,上海市区绿地总面积已达到127 332公顷,公园绿地面积提高到18 395公顷,公园数量增加到165个,绿化覆盖率提高到38.5% (见图1、图2)。

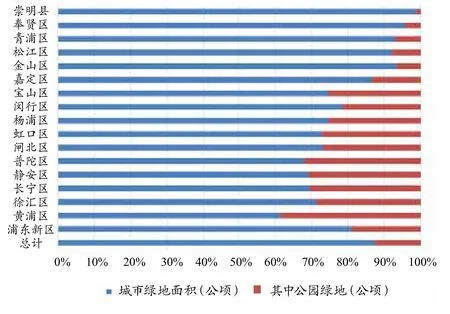

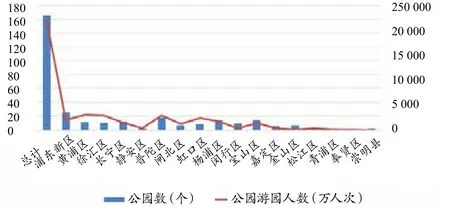

随着城市公园绿地的进一步发展,也逐渐暴露出了一些问题。从城市公园绿地面积占城市绿地面积的比重上看,城市公园绿地整体比重偏低,且各区分布不均衡,故需要进一步优化公园绿地的建设和管理(见图3、图4)。2015年数据显示,从城市公园绿地的数量及游园人数上看:浦东新区公园数量最多,为26个,普陀区公园数量其次,为18个,杨浦区、宝山区并列第三,各为15个,奉贤区公园数量最少,仅2个;徐汇区在公园面积和数量上虽不占优势,但游园人数在各区县中却占据首位,原因是其坐拥上海四大城市副中心及上海十大商业中心之一的徐家汇,是游客游憩休闲的集中地;黄浦区由于便利的地理位置,又同时拥有复兴公园、黄浦公园、人民公园三大全市性综合公园,因此公园游园人数也较多。所以,根据城市公园绿地的发展现状和实际完成需求的情况,应为各区量身定制适宜的发展目标与政策。

上海城市公园绿地正在向网络化、系统化方向发展,逐渐成为城市整体中不可缺少的一部分,并且在城市、区域和社区的分布中呈现出整合的趋势,这对整个城市的协调发展和可识别性有着重要意义。以都市休闲旅游著称的上海,城市公园绿地的旅游休闲功能日益凸显,有效的资源配置与整合,可实现城市公园绿地的网络化发展,避免出现真空区,使城市公园绿地均衡分布,从整体上满足人们的休闲需求。丰富的城市公园绿地类型,不仅满足多样化的需求,还能引导市民的休闲观念,促进社区休闲运动的发展,让运动设施走近市民生活,改变城市中亚健康人群的生活状态。

图3 2015年各区公园绿地面积在城市绿地面积的比重

图4 2015年各区公园数与公园游园人数比较

整体性、开放性和层次性

21世纪以来,上海城市公园绿地得到迅速发展,城市公园绿地正在向网络化、系统化的方向发展,对整个城市可识别性有着重要的意义。笔者认为,针对上海城市公园绿地发展,在城市公园绿地建设的整体性、开放性和层次性等方面需要持续改进。

首先,注重连接各公园绿地的生态走廊和宽适空间,减少环境的破碎度,建立完整的生态系统,为市民提供更多的享有绿色公共空间的机会,使空间更灵活,更赋予变化。其次,将城市公园绿地整合进城市更新中进行综合考虑,按照各类公园绿地的服务半径、范围进行合理配置,在科学的配置标准下,提高小公园绿地的配置率,实现城市公园绿地的网络化发展,避免出现真空区,使城市公园绿地均衡分布,从整体上改善城市居民的生活环境和城市生态环境。再次,丰富城市公园类型,考虑各年龄层次的需求。随着社会的不断进步,城市公园绿地无论是在游乐内容上还是在景观风格、参与性上,都呈现出多样化的趋势,因此应改善现有以休闲游览为主的公园现状,注重各年龄层次市民的活动参与,增设一些儿童、青少年公园、运动公园等其他类型的公园,使城市公园绿地体系逐步完善。最后,重视小公园绿地的建设,在城市公园绿地体系中,小公园绿地分布广,投资造价低,服务半径小且距离居住区近,在休闲与防灾方面有大公园绿地不具备的优势。

结 语

随着城市公园绿地的发展面临全球化、信息化、城市化和群体化等新变化,上海建立一个规划合理、服务体系完善、管理有效的城市公园绿地有机体系势在必行,充分发挥城市公园绿地游憩、景观、生态、避灾的四大核心功能。在规划方面,应积极应对人们日益增长的休闲游憩需求,使其逐渐趋向休闲化、多样化、立体化和网络化,成为城市开放空间的一部分。在管理方面,逐步建立健全城市公园绿地旅游休闲服务标准体系,为公园绿地健康持续发展提供强有力的支撑,对其建设进行实时管理、监测和评价,全面促进城市公园绿地的创新与发展。

(作者单位:1上海师范大学旅游学院;2上海旅游标准化研究中心)