“幸福体育”的文化哲学建构

——基于身体赋权视角

刘永

“幸福体育”的文化哲学建构

——基于身体赋权视角

刘永

以文化态身体为逻辑起点,通过对体育、身体、幸福之间逻辑关系的演绎,以文化哲学研究范式的符号化指向,提供了“幸福体育”的阐释路径和基本理论架构;通过对体育中身体赋权概念及其路径的分析,建立了身体赋权连接幸福意义系统的模型。认为:(1)幸福的具身体验是一种意义系统的描写,“幸福体育”可以通过体育中身体的文化符号行为来建构;(2)身体赋权通过“自我意识、超越、群体与组织意识”等符号化意义系统连接了幸福体育所蕴含的要素,并解析了其赋权策略;(3)身体赋权存在超越符号的反动的意义系统,体育中的痛苦与冲突等体验,可以体悟和建构形而上的美学化幸福体育。

幸福体育;文化哲学;建构;身体;赋权

1 问题与方法

1.1 问题

在现代体育的异化背景下,体育是什么?体育应该为人类带来什么?这些有关体育的终极和本原问题,也在引发越来越多的反思。在体育的工具理性和价值理性中我们应该如何抉择,将直接关系到我们的生命、生活的存在方式和质量。政策的顶层设计者显然也已经意识到了这个问题,国家体育发展的“十三五”规划中明确提出,要“推动体育融入生活,培育健康绿色生活方式,增强人民群众的幸福感和获得感”[1]。这个思维方式的转变给我们带来的启示就是,我们必须用反思和批判的眼光,重新审视体育的本真问题,在体育的工具理性之外,抽象出根本问题并以哲学的深度来认识它,以“人”之“幸福”及体育中的身心幸福作为体育的价值导向,并藉此重构体育人文价值关怀的内涵维度。

在搜集到的相关文献中,国外已知的研究尽管有许多涉及体育的异化问题,但可检索到的文献数量较少,且少有探及文化哲学角度的研究;而国内在“以人为本”的社会理念大环境下,有些学者开始从哲学批判的角度研究生态体育、和谐体育、绿色体育等“人本体育”,但也存在着一些问题,一是大部分研究主题过于宏大,二是研究中提炼的概念如“和谐”等过于本土化。鲜有从具体视角以文化哲学的范式,去研究体育对于人类幸福这种共同情感的具身体验的范例。

1.2 研究方法

通过专家访谈、文献资料及逻辑分析等研究方法针对议题进行分析。走访了南京理工大学王宗平教授和南京师范大学王庆军教授等体育学者,就幸福的具身体验和运动愉悦等问题进行探讨问答,初步确立了“幸福体育”在文化哲学层面以身体符号为指向的建构策略;阅读了克里斯·希林、汪民安、阿伦·古特曼、达林·麦马翁、Robert Adams(英)等分别关于“身体社会学”“身体哲学”“体育史”“幸福史”以及“赋权”等著作5本;以“身体”“文化哲学”“幸福”“赋权”“符号”等为关键词在CNKI中国知网进行交叉检索,截至2016年7月共得到有关文献60余篇。将上述著作和文献进行整合提炼,确立了研究的理论依据和研究起点。基于文献解读,从身体赋权的视角出发,可以从探究人在体育中的文化符号行为这种文化哲学范式,确立一种全新的“幸福体育”的阐释和建构路径。

2 “幸福体育”的逻辑演绎

2.1 “文化哲学”的概念

对“文化哲学”的界定,学界有不同的理解。但共识是,文化哲学是元文化理论,是对人类文化现象的总体思考。文化哲学以生成性思维的模式,主要关注对象世界中人的符号化活动,认为对象世界及其认识随着人类文化符号的创生而生成和改变,文化符号创造了丰富的意义系统并且确证了人类自身,因而文化哲学是超越实体性哲学的功能性哲学范式[2]。对“幸福体育”的文化哲学研究,就是试图发现体育中各种价值符号建构意义系统的路径,以及如何通过这些意义规定去确证幸福的存在。

2.2 文化态的身体:研究的逻辑起点

文化哲学视域下研究幸福体育,首先涉及“人”的问题,因为幸福总是“属人”的,而幸福作为人具身的体验,则必然观照“身体”。这个身体,是哲学意义上的身体,并非通常所理解由组织和器官组合而成的肉体。尼采认为,“身体是事件被铭写的表面,是自我被拆解的处所”[3]。在尼采这里,身体是人类历史的载体,身体被铭写的是历史的印记,同时也是人类的文化符号。这样,身体也成为了我们认识世界的解释学依据;尼采还将人看作不完全的动物,因为从本质而言,人并非是既定的习惯和环境的独特产物,他们的完成还依赖于文化训练[3]。由此视之,人之为人、身体之为身体是一种整体性的把握,身体的自然向度只是像动物般的自然存在物,只有整合了文化的身体才能确证完整的人之存在和人全部的本质。因此,对于切身的幸福,也只有关涉文化的身体才能够感知。这里,我们把刻写了文化符号的身体定义为“文化态身体”。文化态身体的研究预设就是:自我的幸福感知、文化和符号的意义生产都是通过身体的运动而完成。以文化态的身体作为幸福体育理论的逻辑起点,以文化态身体表征幸福的有关要素,既符合身体的本质特征,也能够响应文化哲学研究范式的要求。

2.3 身体是幸福的哲学归隐

身体与幸福的内在联系,需要对幸福观的历史进行考察。西方哲学史上的幸福论,从古希腊罗马时代的索伦到近代资本主义时期的费尔巴哈,大体有两种典型的幸福观,即自然主义的幸福观和超自然主义的幸福观。而在关于幸福的哲学演进过程中,相对于自然主义和超自然主义,西方哲学也在对身体的观照上经历着从“头”到“脚”的变化,即从超拔向上的精神到扎根大地的肉身的变化[4]。对应着的,是在幸福问题上到底是精神统摄肉身,还是肉身统摄精神。但无论是何种取向,仍是在将完整的身体割裂而谈幸福。

既然只有完整的身体才能够确证人的全部本质,保证人之为人的整体性存在,那么人的身体的存在也就是人切己的存在。同样地,对于幸福而言,其基础也应该是完整的。因此,无论是感性的幸福还是智性的幸福,最终也须归属于身体。幸福并不是一个纯粹的抽象问题,由“精神和道德”的讨论层面向身体转向,意味着对幸福问题的现实性解决思路。肉体是生存态,而身体是生活态,只有身体才是幸福的最终皈依,身体归隐于对幸福的哲学追问中。

2.4 体育:一种选择幸福的权力意志

体育如何通达幸福,是一个意志操作的问题。远古时代的人类,身体活动主要为了生存,而当身体活动被命名为体育时,原本的跑跳、攀爬、投掷等生存技能就具有了文化性。因为生存态的身体属于动物化的生存本能,而动物不把自己和自己的生命活动区分开来,只有具有了文化性的人类活动才使生命活动变成自己意志的和自己意识的对象[5]。当体育成为了人类特有的文化现象,其中蕴藏的权力意志也就开始显现。在尼采哲学中,权力意志就是人的本质,是高级的生命意志,它的诉求是表现、创造和扩张。对体育中的人而言,身体的运动就成为了一种生命活动,同时也催生了张扬生命力的内在权力驱动,这种生命力的张扬和幸福的内在身体体验是同构的。

人类通过文化超越了由本能限定的生存范围,所以,作为生命文化的体育,其权力意志使人拥有了自由,权力意志也使人的生命力以及对幸福的追求拥有了丰富性和选择性。权力意志具有规定价值、设置意义的权力[6],因而体育也拥有了定义幸福和选择幸福的能力。在当下普遍存在的体育异化现象里,极端的科技化和功利性绩效追求淹没了人确证自己为人的人文性,在这样的异化体育中,人所感受到的不是对自我的肯定的幸福,而是一种疏离自我的不幸。因此,对体育中权力意志的正确操作,就是对异化的摒弃和对幸福的主动性选择。

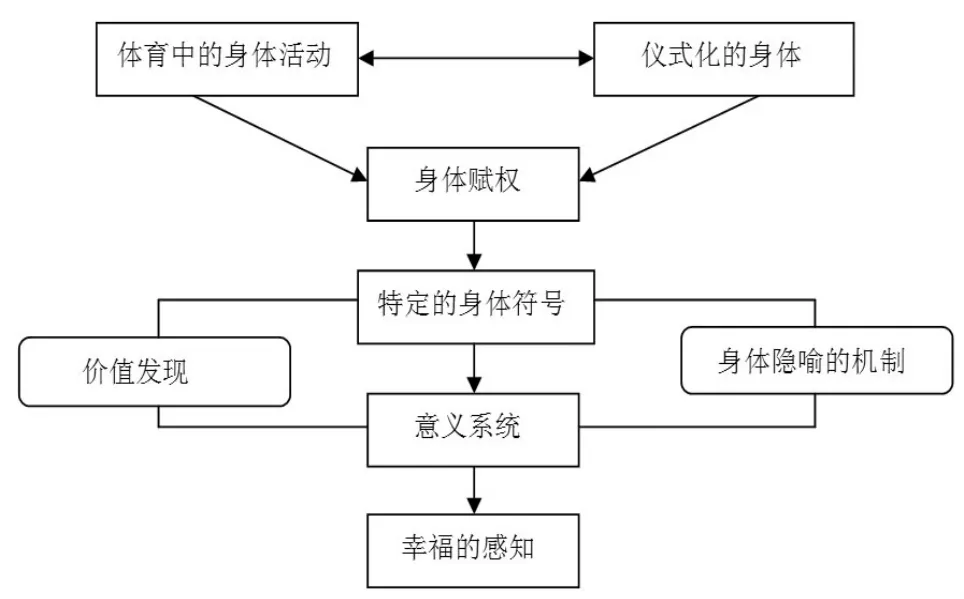

通过以上逻辑线索,对于“幸福体育”的理论演绎,从操作层面而言,着手点需要对体育中以文化态出现的身体进行一种支配性权力的输送,在文化哲学的视域下,通过身体的文化符号分析来建构幸福体育的意义系统(图1)。

图1 幸福体育理论的架构Figure 1 Framework of Happy Sports Theory

3 身体赋权:对文化态身体的符号书写

3.1 “赋权”的概念

“赋权(Empowerment)”一词起源于美国社会学家Solomon(1976)的《黑人增权:受压迫社区中的社会工作》,意指一个“减少无权感”的过程。基于其起源,赋权是一个相对于无权的概念。能力与资源的匮乏是无权,那么赋权就是通过能力与资源的获取,经过内化过程得到的对外界的控制力或影响力。它不仅是一种客观存在,还是一种使人充满力量感的主观感受,可以加强人的自我概念、尊严感和福祉感[7]。赋权在不同语境下有着比较复杂的含义,它在探索生命意义的过程中,会重建一种认同,承认控制力和无力感的同时存在以及相互间的渗透[8]。因此,对于“身体赋权”,我们可以发现两重含义——即对身体的形象和自我概念的赋权,以及对自我身体的控制力的赋权,而这个控制力既可能是力量感,也可能是反向的力量真空感。

3.2 幸福与权力的联接

纵观西方哲学史上的幸福论,尽管幸福有众说纷纭的各自形态,但仍然存在一个源自古希腊并在其后的文化传承中得以保留的传统,那就是以自由为精神实质、以快乐为存在方式[9]、以超越为最终诉求。因此,幸福是内在自我和外在环境和谐统一而达成的一种对生活的满意状态,也是发挥自我潜能之后达至的精神自由境界。尼采把权力意志看作人追求强大、追求权力、追求超越的创造本能,从这个意义上来说,幸福也是一种权力意志,因为幸福与权力意志都是作为人的本质性的冲动创造,它们的趋向都是人本身生命力的丰盈和昌盛,即使二者有差距,其相互之间也应该存在着一种互动性的关系。这种互动性的关系就是,幸福以什么样的方式接纳权力意志,以及幸福能够接纳什么样的权力意志。

幸福是人的精神性的内在体验,但由于人存于世的现实规定性,我们在谈论幸福时无法以抽象化的方式脱离社会系统,单纯地只考察个体幸福。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中说,“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。因此,在社会关系中理解幸福,从社会和个人的双重视野来考察幸福,才能够得出正确的结论[10]。基于此,如果说权力意志是一种自我的个体表达,那么,将权力意志从人的主体性层面放大到主体间性,我们就可以将“权力”这个带有显著社会化特征的概念纳入我们的视野。当然,对此处的“权力”我们不能将其置于政治语境中理解,我们所说的权力是“对事物复杂冲突的策略性命名,是一种力与力之间的关系。它使我们的注意力离开物质、主体和事物,转而指向这些物质间的关系”[11]。这个“权力”同时也可以被看作是权力意志的广义延伸。因此,完整地体察幸福,无论是个体层面还是社会层面,都需要我们去关注权力的介入,观察权力以何种媒介和形式对接幸福的具身体验,赋权则在这个过程中充当着行动源泉的角色。

3.3 身体赋权的路径

美国社会哲学家芒福德认为,现代都市人们不是生活在真实的世界里,而是生活在一个每时每刻用纸和赛璐珞在他周围建构的影像世界中[12]。尽管芒福德这番话立足于城市传播学,但仍然揭示了人类文化进阶的根本特征,那就是因为文化的存在,我们对世界的建构和对世界的认识愈发依赖符号系统,因为符号才赋予了世界无限的意义。

因此,针对文化态的身体而言,我们要甄别身体上镌刻的各种文化符号,辨析这些文化符号如何通过赋权的方式被书写到身体之上,被赋权的文化符号又代表着何种个人的内在价值取向和社会含义,而这些文化符号又如何实现了与幸福体察的联接。基于这种思路,可以建立以下模型(图2)。

图2 身体赋权的路径模型Figure 2 Route Model of Body Empowerment

3.4 体育中的身体:文化符号的赋权载体

3.4.1 从仪式到符号

古特曼认为,“体育是一种仪式”,他表达的实质是,“人已经把从动物性中继承的本能游戏(play)上升到有理智的、有组织的人的游戏(game)”[13]。仪式是一种通过行为或语言传达某种象征意义的活动。之所以用“仪式”来表达,说明我们称之为的“体育”的系统文化产生了,这种体育仪式中蕴藏着参与者特定的身体意识,其中甚至还可能确立了某种社会关系和权力关系。

正因为仪式能够表达和传递特定的象征意义,因此仪式是文化符号聚集的场所。不同的身体活动可以对符号进行整合,从而可以显现某种被集体认同的意愿和信仰,或者是个体的自我意志[14]。体育可以完成通过对文化态的身体进行符号的刻写,从而建构意义和象征的过程,这种文化符号的主动性生产过程也就是赋权的过程。

3.4.2 从朦胧的隐喻到赋权

当然,体育作为一种表征身体强大的文化活动,其原初意义并非是为了进行意义的建构,我们并不能说进行身体的运动就是为了表达某种个人情绪或体现某种社会价值。因此,体育中的身体符号是若隐若现的,是我们对生命和文化的解读才使其意义呈现。因此,可以说体育中的身体符号是一种隐喻,我们隐喻的身体在被解读、被赋权的过程中实现了其意义的被建构。梅洛-庞蒂的身体现象学从本体论与存在论的视角来理解隐喻,他认为身体的隐喻性使得存在与显现通过身体而分离,身体与事物互为镜像,身体在其自身中就蕴含着一种可能的他物并且始终向他物开放。他说,“只要身体在看,在活动,它便让事物环绕在它的周围”[15]。这提示了我们,只要文化态的身体存在,只要身体在运动,隐喻就存在,意义就存在。

在体育运动的身体实践中,我们常常有这样的体会。当我们参加体育运动时,我们的身体感受到的只是运动带来的肌肉紧张感和运动后的神经欣快感,我们并不会清晰地看到或主动意识到运动背后有什么样的文化含义或其它象征意义。而当我们向别人描述自己的这段运动经历时,我们描绘的重点则往往是自己在运动经历中的精神活动,仿佛我们通过运动掌控了自己的精神世界,达成了对自我的超越。这里要表达的就是,运动身体所蕴含的文化符号始终存在,但它们是以隐喻的方式刻写在身体之上,从隐喻的身体上让符号浮现出来并建构出意义,需要通过赋权来实现,有目的和价值诉求的身体运动是主动的赋权策略,而体育的身体实践本身也是一种赋权。当然,赋权的过程并非如上述例证中仅依靠一种单纯的谈资,赋权需要一套完整的层次、内容和策略的支持。

4 幸福体育意义系统的赋权建构

通过身体的赋权,以身心的灵肉和谐、内在和外在的统一去建构以幸福为价值诉求的切身体验,需要我们建立一种身体赋权和幸福意义系统之间技术性的对应关系。对此,首要的是须厘清其中的主客体关系。表征幸福体验的意义系统和身体赋权二者之间,究竟是幸福的社会话语建构了身体,还是赋权给予的身体符号以身体本身确证了幸福?

在关于身体的权力结构研究中,福柯的身体是生产主义的身体,身体以客体的身份被权力改写,社会话语通过赋权实现了对身体的建构[16]。而与此相反,在对幸福体育的文化哲学研究中,我们则倾向于梅洛-庞蒂的观点,即身体本身就是话语和符号,无论身体是否沉默,都存在着可能之物。身体以主体的身份建构社会意义,而赋权则是唤醒符号、放大符号的推手和工具。在这个意义上,对体育中身体符号的赋权过程,即成为了幸福体育所蕴含价值的本身,赋权过程所显现和放大的和谐、自由与超越等身体符号,即完整表征了幸福体育意义系统所需的要素,这些要素也即是幸福的特质——自我意识的彰显、对精神家园的超越,以及社会层面的心理归属感等。

4.1 身体赋权的层次、内容与策略

4.1.1 赋权自我意识

心态浮躁和内心焦虑是现代社会普遍存在的人类负情感。由于现代社会的快速发展和世界的加速物化,人类在精神上越来越依赖于高度组织化的社会关系,也越来越依赖于物质化生活的支撑。因此,人的内心会生发与世界愈发疏离的情绪,意即一种自我意识的失去。人是自然界亿万年演化的结果,从根本的哲学意义上说,人的自然性是本性,自然性是身体存在的根基。故而,自我意识的缺失将剥夺人的主体性,使人之立身的根基降格为从属的地位。但幸运的是,人类在为数不多的文化领域里还存在仅有的展示身体价值的活动,比如体育、杂技、舞蹈等[17]。在理性让我们屈从于科技而逐渐迷失自身的主体意识时,还有体育以在运动中抒发身体感性符号的形式,将我们的自我意识拉回到身体,从而赋予我们存在感和主体尊严感。因为只有在体育等文化态运动身体中,我们才能够通过身体与空间的接触与交换,获得一种完全的掌控身体的权力,这种权力的获得来源于对我们身体内部的天然潜能的激发。在当代主观幸福感的研究中,一些学者从心理学角度阐释幸福,他们认为,在即时性的情绪化快乐之上,幸福更加指向一种对自身潜能充分发掘之后,而获得的一种内在的完美体验[18]。体育中的身体赋权,就是一个发现和提炼“自我潜力”这种身体内部资源的过程。被赋权的身体不断尝试层级渐次提高的运动体验,每一次尝试都会在身体之上留存不同的符号,比如身体的强壮或者是身体轮廓的改变,甚至是精神状态的焕发,这是一个重建自我的过程。在这样的过程中,身体自我意识以主体和操作对象的形式同时存在,克服、紧张、快乐以及决策、发现、获得等内在的精神体验都构成了自我意识的彰显。自我肯定的存在感,构成了身体与外部世界的和谐,这是幸福体察的最具身化体验。

对自我意识而言,赋权并没有特定的技术与策略在身体上进行操作,更多的是一种理念的支持。这些理念包括,“相信自己的能力、接受自我的意义、对自身创造性思维与活动的认可、不言败的坚持”等等[7],这些理念如同被建构了意义的内在符号般被参与者内化认同。美国学者Shearer在对身体健康问题的赋权研究中认为,行动者参与决策所产生的行为和意识的转变,是赋权的过程与结果的中间变量与核心[7]。回到体育也就是说,我的身体由于运动而具备内在的力量,并因身体运动呈现出特定的文化符号,体育这个文化态身体的活动只要在进行中,自我意识也就在生产,也只有在身体活动的进行中,自我意识才能生产。赋权既是体育运动中呈现意义符号、激发自我意识的过程,同时也是其结果。

4.1.2 赋权超越

体育的生物学表象是运动的肉体,而肉体是存在生物学限制的,就身体的外在形态而言,它也总是表现为一种制约性。就像竞技体育不断改写的纪录一样,人可以通过对生物态身体的物理锻炼而不断提高身体的运动能力,但身体的物理运动总是存在上限的,我们可以无限接近它而无法超越它。因此,肉体实际上框定了我们的生存限制,而我们通过体育的身体运动,却可以在意志上突破身体的有限性,这种精神上的超越是无限的[4]。幸福也是如此,真实的幸福并非天马行空式的想象,而是在认识到自己的有限规定性之后,通过文化态身体的意义无限性地去突破物理身体的限制,从而体会一种自由、自觉的幸福。

现代社会中的人时常会因为过快的生活节奏而有很压抑的感觉,这是因为高度组织化的社会拥有极强的“共同爱慕”和“共同希望”,它为身处其中的每个人都严格安排了不可轻易逾越的行为方式,人必须承担既有的社会秩序赋予的角色并服从其伦理要求[19],在这个过程中人的自主性被社会规则的伦理归属所慢慢消解。这类似于福柯的身体哲学所说:社会权力的生产机制在人的身体上建构了规训和惩罚。例如在传统的职场活动中,当我们从“工作之不易”的角度去看那些外表光鲜的职场人士时,他们的身体形象往往是被压抑的,静止、无力、琐碎和被动都是大众对其惯常的符号化认知。而作为打破刻板形象的冲动,恐怕也只有体育可以实现,因为体育是真正能够自己把握自己的身体活动,它可以不依附于任何制度化的社会与团队,使人能够从私域的角度出发,以身体的突破和超越去撕裂在制度化的公共空间内留存于身体之上的心灵束缚。这正如网络上流行的宣言“世界那么大,我想去看看”一样,尽管被压抑但人们还是可以有自主的选择,主动去改变自我的社会身体充盈的无权感的困境。换句话说,体育的身体实践使人得以从思想上超越社会规范的限定,通过自由的身体意志获得一种文化身体的解放,跳脱了被社会规则压缩的有限空间,凸显了“我”与“他人”的差异性。这是一个自我赋权的过程,这种赋权通过专属自我的另一种权力生产机制去对抗体制化的权力生产对身体的压制,从而完成对自我的精神生活困境的超越。重要的是,这种内在的精神超越有助于人们在制度化的环境中获得更多的生存空间,从而获得更多的幸福满意度。

通过身体赋权达成内在精神超越的例证很多。在美国,人们通常会有将穷人和富人用胖瘦来区分的习惯,而实际上在中国的知识阶层里也开始有这样的认知心理存在,这实质上体现的是一种基于身体符号的阶层划分。胖瘦并不能实际决定社会阶层,但从概率上说,社会精英因为各方面条件的优越,会有更多的动力去顾及外表形象,进行体育运动的欲望和实践也会更多。反之,底层人士更多考虑的是生存,他们的生存动力主要是摄入而不是消耗,故而较少参与体育运动。而当这些相对不具有代表性的孤立事件积累到一定程度,就形成了一种被广泛接受的社会心理,固化了胖瘦这种身体符号,这种社会心理反过来又会干预社会中的孤立个体。因为社会规范和共同秩序的存在,人都倾向于按照一种共同意愿去打造自己。胖瘦因为具有了现实的阶层符号意义,那么为了表达“我”的社会地位与身份,“我”或许会选择去参加体育运动。此时,对体育运动的参与,表征的并不一定是生物性身体的增强而更可能是对一种文化符号的追求和超越。这个体育运动的参与过程就是一种明显的带有赋权意义的身体活动,也即通过身体赋权得以完成了对社会人的阶层想象和身份超越的精神建构过程。

4.1.3 赋权群体与组织意识

人类在自然界中作为一个身体的生物力量并不占优的物种却占据了生存链的顶端,除去智慧之外是因为人类懂得群体合作。故而人类具有极强的社会属性,天然地拥有对群体归属感的内在冲动。归属感是人类体察幸福时的一种心理安全机制,因此,对幸福的考察是无法完全脱离社会的群体与组织性的。体育具有游戏的本质,它通过规则使得游戏的整体得以贯彻,在体育充满感性的游戏式身体互动中遵循的规则,其实就是社会规则和制度规范的原型[20]。因此,体育实际上营造了一个身体交往的场所,这种身体交往的方式与社会环境中对于行为准则以及观念取向等核心价值的认同是同构的,即通过认同给予自身归属某种群体组织的意识,借助于归属的安全感进而获得幸福的内在体验。

从形式、内容与过程来看,体育中的身体交往具有非常显著的赋权特征,并且这种赋权同样具有显著的符号化特点。比如当下在现实生活及网络社交媒体中大量存在的,由共同爱好者自发组织的各类体育小组,从松散的广场舞群体到具有一定组织架构的业余体育俱乐部等。这些组织通过成员之间相互类似的身体动作和行为模式,以及通过配置相同的衣着装备等,树立一种区别于其他群体的符号化特征,这即是一种赋权过程,它赋予了这个群体一个内部身体交往的场域,通过这些特定的符号建立起组织内部成员彼此间的认同,强化了成员的归属感。梅洛-庞蒂的“身体图式”认为,“人的身体是可以扩展和融合外在的物体”[21]。按照这样的理论,在体育的身体运动过程中,附于皮肤之上的特定服装以及延伸出运动器官的器械都属于身体的延伸。因此,尽管有些符号已经超出了身体的物理范畴,但仍可被视为一种身体的视觉表征,它们仍可以建构出基于身体语言的象征意义。

再例如目前白领阶层中非常流行的羽毛球运动,调查显示,白领阶层对羽毛球运动的热爱具有明确的地点选择性、群体参与性和装备专业性,他们不同于老年人健身地点的随机性和自娱自乐的特点。城市中价格不菲的健身会所、俱乐部以及一些对外开放的高校场馆是白领主要的选择对象。就羽毛球技术而言,他们绝大部分都是单纯的出于健身和爱好而仅仅具备业余级别的水平。但他们在使用的装备上,如羽毛球专用运动鞋、羽毛球拍或羽毛球拍袋等,却明显呈现着准专业化的特点。他们还热衷于以小型组织化的方式进行社交型的练习和比赛。这些行为符号的背后体现的仍是一种社会化的心理需求。有研究显示,当赋权需求者的身边存在启蒙团体时,意识唤醒程度更明显[22]。白领本身是一个高知识文化的群体,其本身就是一个具有高度觉醒意识的人群,通过羽毛球运动的参与以及其中的诸多技术性身体符号的加持,赋予了原本只是一个普通体育项目的羽毛球一种高端运动体验的形象,凸显了他们这个群体的社会存在感。羽毛球空间场域的身体参与和参与运动的特殊群体性是隐喻的身体符号,而专业化的器械装备则是显性的身体符号,无论是隐喻的身体符号还是显性的身体符号,传递的信息都是白领羽毛球爱好者这个群体所具备的社会差异性。它们实现了对羽毛球属于“白领化运动”这种意义和形象的赋权,而实际上这是一种对自身社会地位的赋权,这种赋权通过身体书写的是一种幸福感和自豪感,而这种幸福感和自豪感来源于他们自己赋予自己的、以符号为表征的,优于其他社会群体的优越生活质量和生活状态。

4.1.4 反动意义系统的赋权

体育的魅力人尽皆知,那就是过程的挑战和结果的未知。体育并不只有胜利和微笑,其中蕴藏更多的是身体的痛苦与折磨。这与人对生命和人生的探寻历程相似,我们对于生命感悟、人生意义的豁然开朗,更多地源于所经历过的挫折与失败。对于身体创造何种意义系统才能让我们感知幸福的问题,或许可以通过和谐的另一极——“冲突与痛苦”来追问,也就是通过对传统意义系统的反动来找寻隐匿于黑暗角落的光明。

让普通人来理解为什么马拉松运动在当下如此流行是困难的,但村上春树的《当我谈跑步时我谈些什么》却能够给出朴素的答案。马拉松大概是所有体育项目中最枯燥的一种,作为参加了世界上几乎大部分著名马拉松比赛的作家,村上春树用长跑阐释了对哲学的理解:“我不是人,是一架纯粹的机器,所以什么也无须感觉,唯有向前奔跑”[23],“我亦非一架无机的机器,不过是一介洞察了自身的局限,却尽力长期保持自己的能力与活力的职业小说家”[23]。在村上春树这里,跑步的单调身体运动成为了沉思和修行。“正因为痛苦,正因为可以经历这痛苦,我才从这个过程中发现自己活着的感觉”。村上春树的整个思维进程在这里构成了一个“存在——痛苦——肯定存在”的螺旋上升式的循环[24]。身体机械地、枯燥地重复同样的动作,往复不停的对抗重力,然而重力带来的沉重感却使身体感到了存在的厚重。这些活着的存在感来自于痛苦,但跑步者感到的却是坦然。无疑,这种痛苦的冲突和紧张带来的心灵张力已经上升到了形而上的美学层面。

体育中的身体痛苦正如加缪所借喻的西西弗的神话,西西弗接受诸神的判罚,一次次将落下的巨石推回山顶,循环往复,他是荒诞英雄,命运悲壮却叛逆反抗。但“假如他每走一步都有成功的希望支持着,那他的苦难又从何谈起呢?”[25];体育中的身体痛苦也如酒神狄奥尼索斯的感性抒怀,酒神精神象征着感性情绪的放纵。尼采说“酒神精神是为了追求一种解除个体化束缚,复归原始自然的体验。对于个体而言,个体的解体是最高的痛苦,然而由这痛苦却解除了一切痛苦的根源,获得了与世界本体融合的最高的欢乐”[26]。可以看出,无论是村上春树还是西西弗抑或是狄奥尼索斯,他们都是把理性搁置而去描摹一种形而上的感性慰藉,他们认为恰恰是痛苦的张力而不是理性的和谐才更能够让我们感觉身处的世界,而体育中的身体痛苦与内心冲突恰恰提供了这种近乎美学的体悟。因此,体育中的身体对于痛苦和磨难的感知,尽管在实体层面建构了反动的意义象征,但从摒弃体育异化的角度出发,在我们面临着过度的科技理性对体育本真的侵蚀时,我们仍旧需要癫狂的身体感性重新出场,用感性赋权身体原初的自然本能,以形而上的美学态度超越传统的符号意义系统,用“对规范的逾越、对理性的抗争、对超验性的拒斥、对诗意的渴望”,来找回身体运动这种极端精神体验中蕴含的幸福感受[11]。

5 结语

通过对“幸福体育”和“身体赋权”阐释性与演绎性的论述,使我们得以从文化哲学的角度呈现了二者之间的一种关联性,并使得幸福体育的理论架构开始展现轮廓。之所以从身体出发,是因为幸福体育本身的哲学要求就是摒弃异化、还原本真,而这种本真体育所诉求的幸福只有身体才可以通达。在文化哲学的视野中,身体既是一个可以被读写的文本,更是一个可以阅读世界的主体。因而,体育本身就是对幸福体育的赋权,赋权也是对身体运动中一种“美学幸福”本体存在的外化呈现,无论是符号化的身体还是形而上的身体都蕴藏着赋权幸福的原始冲动,这些冲动呼唤着我们做一个回归自然的人以祛除身体上科技理性的枷锁。

幸福体育不仅是一种理论设想,它更是一种身体实践。身体赋权或许仅是一个视角,但这个视角或许已经包含了全部。假如没有身体,也许幸福终将像康德哲学中的“自在之物”一样,永远停留在现象的“彼岸”,永远是可望而不可即的东西[27]。我们可以借用英国社会学家吉登斯(Giddens)“生活风格”的概念,将身体赋权对幸福体育从哲学视野的远望中拉近到现实生活中来。那就是通过体育的行为规划培育我们的身体习性[28],并使之日常生活化,用永不停歇的运动身体构建一种向往幸福的有序生活,从而使得体育成为我们的一种生活方式以及一种带有美学印记的生活风格。

参考文献:

[1]中华全国体育总会网站.体育发展“十三五”规划[EB/OL]. [2016-5-6].http://www.sport.org.cn/gasc/2016-05-06/501 551.html

[2]百度百科.文化哲学[EB/OL].[2016-7-11].http://baike. baidu.com/link?url=xUyfyyvjK_yZb3yV_nEpZbtWmQ0p 7HUqr7hK8QRt2iQFMiCS3DGRcMMhtgRrYaaUXUwh-PNUsOSxM8qUfd4yikq

[3]汪民安,陈永国.后身体:文化、权力和生命政治学[M].长春:吉林人民出版社,2011:9,15.

[4]姜延博.回归“身体”概念——对幸福的哲学追问[J].广西社会科学,2013,4:67-70.

[5]马克思恩格斯全集:第3卷[M].北京:人民出版社,2002: 273.

[6]百度百科.权力意志[EB/OL].[2016-7-12].http://baike. baidu.com/link?url=xfzHd54hpCjF7Phmt1Fw8gueGLTL L79PXTFkw4XJ1f1evsx18W-rSN4kaoXM05Rt93wPtfSf AsM9JkUQt43TAq

[7]张姮.老年慢性病人健康赋权理论框架的构建[D].上海:第二军医大学,2012:20-26.

[8]Morell CM.empowerment and long-living women:return to the rejected body[J].Journal of Aging Studies,2009, 17(1):69-85.

[9]李豫潞.幸福与自由——浅析西方幸福论传统中的自由逻辑[D].昆明:云南师范大学,2013:3-4.

[10]李卫东,陈湘舸.创建幸福哲学的结构概念分析[J].学术研究,2009,9:25.

[11]汪民安.福柯的界限[M].南京:南京大学出版社,2008: 1,138-139.

[12]王华.对话是城市的生命——刘易斯·芒福德城市传播观解读[J].西南交通大学学报(社会科学版),2013, 14(2):106.

[13]阿伦·古特曼.从仪式到记录:现代体育的本质[M].北京:北京体育大学出版社,2012:8.

[14]韦晓康.身体、符号与社会——文化人类学视野下的身体活动研究[D].北京:北京体育大学,2015:Ⅳ.

[15]张尧均.隐喻的身体:梅洛-庞蒂身体现象学研究[M].杭州:中国美术学院出版社,2006:202.

[16]刘永.身体叙事文本——权力话语视域下的女性体育[J].河北体育学院学报,2015,29(3):31-32.

[17]布特.和谐体育的哲学探索——现代体育的文化哲学批判与建构[M].北京:北京体育大学出版社,2011:73.

[18]邢占军,黄立清.西方哲学史上的两种主要幸福观与当代主观幸福感研究[J].理论探讨,2004,1:34.

[19]刘宇.从臣民到公民——个人自由与权利生长历程的逻辑性考察[D].天津:南开大学,2010:86.

[20]张晓虎.身体活动与意义形成[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2015,1:94.

[21]宋晓红.西方身体社会学对体育现象的理论阐释[J].体育与科学,2013,34(4):62.

[22]王真.从街头到网络:赋权理论视角下的女性权利倡导[D].上海:华东理工大学,2013:21.

[23]村上春树.当我谈跑步时我谈些什么[M].海口:南海出版公司,2015:117,128.

[24]易剑东,任慧涛.长跑、马拉松以及体育的哲学向往[J].体育与科学,2014,35(6):16-17.

[25]阿尔贝·加缪.西西弗神话[M].上海:上海译文出版社, 2013:129.

[26]尼采.悲剧的诞生[M].北京:生活·读书·新知三联书店出版,1986:2.

[27]冯俊科.西方幸福论——从索伦到费尔巴哈[M].中华书局,2011:19.

[28]克里斯·希林.身体与社会理论(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2010:172.

(责任编辑:杨圣韬)

Cultural Philosophy Construction of of Happy Sports:From the Perspective of Body Empowerment

LIU Yong

(P.E.Dept.,Nanjing University of Chinese Medicine,Jiangsu,Nanjing 210023,China)

With the cultural state body as the logical starting point and based on the deduction of the logical relationship between sport,body and happiness,the paper provides the explanation and basic theoretical framework of Happy Sports with the symbolic direction of the study paradigm of cultural philosophy.Through the analysis of the concept and route of body empowerment,it sets up a model of the system which links body empowerment with the sense of happiness.The paper concludes that the embodied experience of happiness is a description of sense system.Happy sports may be constructed by the cultural symbol behavior of body in exercise.Body empowerment connects the elements of happy sports through the symbolic sense system of self-consciousness,transcendence,group and organization awareness and analyzes the empowerment tactics.Body empowerment includes a reactionary sense system beyond symbols and the experience of pain and conflict in sports.Metaphysical aesthetic happy sports can be felt and constructed.

Happiness Sports;Cultural Philosophy;Body;Empowerment;Symbol

G80-05

A

1006-1207(2017)04-0029-08

10.12064/ssr.20170405

2017-07-25

江苏高校哲学社会科学研究项目(2015SJB179)。

刘永,男,硕士研究生,副教授。主要研究方向:体育人文社会学。E-mail:18115600007@189.cn。

南京中医药大学体育部,江苏南京210023。