周口关帝庙的传统雕刻元素论析

潘 蕾

(周口师范学院 美术学院,河南 周口 466001)

周口关帝庙的传统雕刻元素论析

潘 蕾

(周口师范学院 美术学院,河南 周口 466001)

周口关帝庙建筑群集清代晋商文化及中原地区建筑风格于一体,通过雕刻的方式体现出周口的地域性特征、风俗习惯、生活方式以及文化精神,其古建筑雕刻元素又从装饰性、重复性、夸张性、意象性、绘画性以及实用性方面传播了关公文化的民族传统艺术和中国的民族精神。

周口关帝庙;雕刻元素;传统艺术

周口关帝庙建筑群采用中国传统的中轴线对称布局,为仿宫殿式的三进院落,坐北朝南,占地36 000多平方米,现存楼廊殿阁140余间。山门、铁旗杆、石牌坊、碑亭、飨殿、大殿、戏楼、拜殿、春秋阁,由南及北依次建于中轴线上;河伯殿、关帝殿旁建于大殿两侧;药王殿、灶君殿、财神殿、酒仙殿并建于东西廊房,映于前院左右;东西庑殿、东西看楼、东西仪门对称建于中院两侧;后院是花园。

整座古建筑群布局严谨、装饰富丽,殿堂巍峨壮观,雕刻工艺精湛,素以其巧夺天工的艺术装饰著称。在建筑的构件上,巧妙地运用木雕、石雕、砖雕、琉璃、彩绘和铸铁等工艺,融合了圆雕、浮雕、镂雕、阴刻等石雕技法,件件作品造型优美、形象生动,突出反映了清代中晚期追求精雕细琢、装饰华丽的社会风尚。雕刻的题材中大量采用“二龙戏珠”“凤凰牡丹”“鹿鹤同春”“狮龙对舞”“麒麟送子”“岁岁平安”“富贵白头”“鱼跃龙门”等各种吉祥图案,为研究清代时期的雕刻艺术、民俗文化,提供了丰富的历史资料。

从美学角度来说,关帝庙的价值主要在于它的建筑艺术。作为文化载体的周口关帝庙建筑群的艺术语言主要体现在雕刻、彩绘、铸铁等多项工艺上。其雕刻数量之多,内容之丰富,风格之多样,技法之全面,融合了不同的传统元素,不仅具有较高的审美价值,还具有传承中国传统文化的功能。这些雕刻元素大致可分为装饰性、重复性、夸张性、意向性、绘画性和实用性。

一、装饰性元素

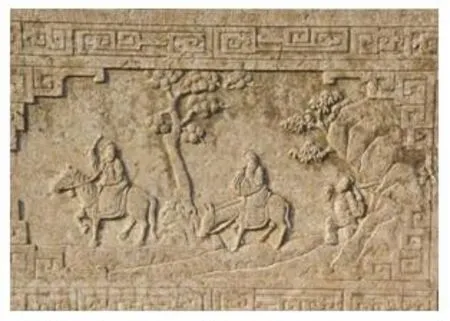

图1 关帝庙石牌坊石雕图

从艺术创作角度讲,装饰性可以理解为艺术技巧或艺术手法;从艺术鉴赏的角度讲,装饰性是一种式样与风格,两方面既有区别又互相联系。无论从哪一个角度出发,装饰性元素在关帝庙雕刻艺术中的运用都是突出的,从表现人物的雕刻题材到表现动植物的图案纹样,从柱础到廊柱上的石雕,从屋顶外檐的额枋、斗拱、雀替到內檐的梁架、花罩等木雕,从屋脊的砖雕到石牌坊的精细雕刻,匠师们结合建筑的体量、形式,运用多变的处理手法和精湛的工艺,不仅使建筑主体与客体和谐交融,而且展现出了建筑与装饰性元素的高度统一。在关帝庙众多的雕刻中,石牌坊的装饰性雕刻元素是整个建筑群中的点睛之笔,见图1。屋顶为歇山顶,龙凤正脊,中置瑞兽,在装饰艺术技巧上,全坊精雕“凤凰牡丹”“八仙过海”“喜上眉梢”等神话故事、山水花卉、仙足鸟兽等,正面透雕“二龙戏珠”神龛,下面雕刻有“神武丕著”4字,夹柱上雕有石狮,体态各异,四柱上悬雕的四天王像威武雄健,抱鼓石上的山水、人物、花卉、鸟兽等图案线条流畅,显示出石雕匠师的高超技艺。从上可以看出,匠人们通过大量使用装饰性元素传达了其艺术特征与艺术精神。

二、重复性元素

图2 关帝庙柱础雕

在艺术创作中,重复性元素通常是指对于同一个元素的连续性使用,使作品呈现出具有韵律的美感。关帝庙为了营造强烈的效果,在建筑的不同位置雕刻时,图案造型上有明显的重复性元素。屋脊的龙吻,仙人走兽,石牌坊、飨殿、拜殿四周的围栏石柱柱头雕,每座建筑的柱础雕均对称雕有重复的狮子、麒麟、莲花等图案造型,见图2。在飨殿、拜殿的额枋、雀替、垂花、斗拱上,雕有相同的“二龙戏珠”“凤凰牡丹”等图案。山门前檐四个相同的柱础雕,最下层是正方形,刻有重复的浅浮雕回纹;第二层为方形,四转角饰有重复性圆雕吐舌献兽;第三层为正五边形须弥座式,两面相邻转角处雕饰双竹节状柱子;上下枋上雕有连续的“卍”字纹;抱鼓石鼓肚浮雕连续的万寿花,鼓肚上下均饰连续鼓钉。这些重复的雕刻形式,体现了雕刻与建筑在对称性上的高度一致性,强调了庙宇建筑的气势和威严,连续性的装饰元素令人产生敬畏而难忘的印象。

三、夸张性元素

夸张就是在原形中求新奇变化,通过虚构把表现对象的特点和个性中的某些方面进行夸大,赋予人们一种新奇与变化的情趣。通过对表达对象的形象夸张渲染,引起人们丰富的想象,激发人们的兴趣。中国古代雕刻匠师们在创作中,多从人们的需求心理形象出发,结合自己的感觉和理解,运用简洁、明快、变形夸张,来强调人与动物的神韵。如关帝庙山门前的一对石狮,为了突出威严的气势,在造型上采取了夸张性的手法,狮子的双目圆睁,狮口大张,传达出王者气魄;石牌坊夹柱上的石狮子体态夸张,或戏耍绣球,或挠痒嬉戏,或四目张望,或仰天长啸,表情丰富,逗人喜爱;大殿正脊上的16条行龙,其动态雕刻得曲折翻转,姿态各异,鳞甲细密,蜿蜒生动,似奔腾于海涛云气之间;仙人武士,神态庄重,矫健威武,衣带摇曳,飘然欲飞。以上这些都是匠师们通过对点、线、面、体的灵活运用,夸张变形雕琢出来的。这种在雕刻过程中对人物和动物形象取舍与变形的装饰手法,突出了所雕对象的特征,使其更加具有艺术感染力,令人印象深刻,达到了雕刻语言多变性与自由性相统一的艺术境界。

四、意向性元素

中国古代艺术的审美性是通过“形”来反映内在灵魂。这里所谓的形,并非西方艺术中数字上的比例,而是从艺术家的情感与精神出发,展现出客观物质内在的形。这种形不仅能够生动地表达作品的自然形态,还能够真实地传递出创作者当时的心境,是创作者情感的抒发。这种以意成象、象而寓意又称为写意。传统雕刻的意象主要来自于创作者对外在造型的认识和理解,借助线条、结构等技法完成作品的创作。所传达出来的艺术感不仅仅是观者视觉上的感受,更多的是作品的内在价值与文化性内涵。关帝庙的意象性雕刻,无论是从数量上还是题材上,在中原地区都很具有代表性。比如出现数量最多的“龙”,现实生活中并不存在,它是古代先人们兼纳了鹿之角、驼之头、虾之眼、蛇之项、鱼之鳞、鹰之爪、虎之拳、牛之耳和蜃之腹,创造出的形象,所尽之意远远超过任何一种我们生活中见到的动物形象。几千年以来,龙成为中华民族文化精神的图腾形象,也成为历代君主、帝王权威的象征。由此可知,关帝庙大殿正脊上雕刻的行龙,既标志着关帝庙建筑的规格之高,寓意着关公在人们心目中的“圣人”“帝王”地位,又象征着山陕商人崇商尊圣的精神境界。此外,关帝庙雕刻中的“鲤鱼跳龙门”寓意为逆流而上、飞黄腾达,“瓶插麦穗”寓意为岁岁平安,“卧冰求鲤”寓意为孝道文化,“羲之爱鹅”寓意为雅士的文化追求,“姜太公钓鱼”寓意为道法自然。雕刻匠人通过这些意象性的图形图像元素,传达出当时人们的精神与情感,达到了传播文化的目的。

五、绘画性元素

绘画性元素强调创作者的个人艺术风格对观者产生的综合感受和思维能力的启发,指艺术客体的制约性和欣赏主体的感受性[1]。在中国古代,许多画家同时又在雕刻艺术领域享有一定成就,如唐代画圣吴道子,善于从复杂的物体形态中吸收精髓,结合物体的运动规律,把雕刻中的凹凸面、阴阳面归纳成极简的线条。如衣纹的高、侧、深、斜、卷、折、飘,完全基于人物的形态而组织线条从而描摹出人物的性格,每一根线都达到了传神的境界,充满韵律美,因此也被后人称为“吴带当风”,这种风格在他的卷轴画《送子天王图》《八十七神仙卷》中得到了丰富的体现。古人对绘画和雕刻这两种艺术形式在表现手法上并没有严格区分开来,以线写形、以线入画是中国艺术的基本表达方式。从商周的青铜器到汉代的画像砖,从敦煌莫高窟到洛阳的龙门石窟,这些图像、雕刻、纹饰都是通过富有变化的线条来展示的。关帝庙雕刻即吸收了中国传统绘画里十八描的技法,通过雕刀的轻、重、缓、急、虚、实、强、弱、转、折、顿、挫,刻画出了极具表现力的作品。如石牌坊上的浮雕,取材于杜牧诗作《清明》,牛背上垂髻的童子活泼可爱,对着老态龙钟的问路人,手指向杏林,在树林的掩映之下,酒旗随风飘扬,旗帜上的“酒”字小如蝇指。在这幅不到一平尺的雕刻作品上面,童子、老人、杏林、酒旗个个刻画得细致入微,精神尽现。这种以诗入画、以画入雕的绘画性元素是关帝庙雕刻与绘画互通性的具体体现。

六、实用性元素

雕塑是造型艺术,是雕、刻、塑三种创作方法的总称,它用不同的材料创造出具有空间感的可视、可触的艺术,是反映社会生活、表达创作者审美感受、情感与理想的艺术。雕塑不仅仅是思想价值和生命价值的艺术,还是具有实用性的一种艺术。追溯到石器时代,远古先民们制作的石器皿可以用作烧饭,其造型源于生活中的某种动植物,通过远古先人的雕磨,而形成了一定的造型,有一定的用途,这就是有实用价值的艺术。我国传统雕刻的实用性,可以从人类发展过程中得到印证,从最初用于祭祀的礼器上雕铸的图形纹饰,到后来的建筑装饰雕刻,不仅承载着我国古代的历史文化,更紧紧地围绕着我们的生活,起到了实用和美化的作用[2]。周口关帝庙的雕刻均由建筑构件组成,雕刻的材料以砖、石和木材为主,实用性尤为明显。如支撑梁柱的柱础雕刻,用于拉接相邻檐柱的木额枋雕刻,用于承托额枋与柱交界处的雀替雕刻,用于承托梁柱的木撑拱雕刻,用于承托屋顶的斗拱雕刻,屋顶正脊上的砖、琉璃雕刻等,都是建筑物中的主要构成部分,实用价值不可替代。关帝庙雕刻的实用价值不仅体现在建筑构件的材料上,还通过雕刻的题材故事,进行善意的感化劝导,使人们的思想行为向着好的方向转化,如表示孝道的“卧冰求鲤”,传达义的“桃园结义”,传达道的“姜太公钓鱼”,传达佛的“文殊菩萨”,传达民俗的“龙”“凤”“牡丹”等。其中被称为周口关帝庙“镇馆之宝”的透雕雀替,以其长达两米的独木镂空雕刻而成,花式繁杂,达到了雕刻技巧、装饰手法与实用性相融合的高度统一,是具有相当高的传承价值的雕刻艺术品。由此可见,实用性元素在中国传统文化艺术里具有极其重要的作用。

综上所述,本文以周口关帝庙传统雕刻元素作为研究对象,对其创作手法、表现形式、建筑特点以及文化内涵进行了分析。周口关帝庙作为地域性的清代古建筑群是周口特定背景下的文化意蕴所在,其鲜明的时代特征,精湛的雕刻工艺技法,深厚的文化内涵和创新精神,反映了明清时期山陕会馆建筑所蕴含的关帝文化、晋商文化,以及由此而折射出的道德规范、价值观念、审美情趣,它是研究我国古代建筑雕刻艺术重要的实物资料。

[1]蓝之锋.浅谈中国传统元素与现当代雕塑的结合[J].大众文艺,2013(2):44-45.

[2]周彩云.浅析当代实用雕塑的情趣之美[J].文艺生活,2012(4):25-26.

[3]杨承德.周口大观[M].郑州:中原农民出版社,1993.

[4]周口博物馆.周口关帝庙[M].北京:华夏出版社,1993.

[5]侯文正.关公文化旅游志[M].西安:陕西人民出版社,2006.

[6]朱亚红.周口关帝庙建筑研究[D].开封:河南大学,2012.

【责任编辑:曹丽华】

2017-03-25;

:2017-05-15

潘 蕾(1987-),女,河南周口人,助教,硕士,研究方向为美术学。

J314.3

:A

:1671-9476(2017)04-0154-03

10.13450/j.cnki.jzknu.2017.04.34