评弹流派生态的文化阐释

张延莉(上海音乐学院《音乐艺术》编辑部,上海200031)

评弹流派生态的文化阐释

张延莉

(上海音乐学院《音乐艺术》编辑部,上海200031)

流派机制的缺失是当今评弹艺术没有新流派产生的原因。流派机制原有因素在不断变化的社会现实和新的历史语境中发生了变迁,导致评弹流派原有的功能及意义出现了变化。评弹流派的发展呈现出舞台化、艺术化的倾向,并形成地域性的发展特点。

评弹;流派机制;生态;文化阐释

笔者在研究评弹的系列文章中曾提出“流派机制”①张延莉《评弹流派机制研究》,《音乐艺术》2014年第3期。这一概念,这是通过对评弹流派黄金期的流派生成、发展经验总结而来。流派机制包括构成因素和维持因素两个部分。构成因素由静态构成因素如唱腔、伴奏、唱法等和动态构成因素如艺人、受众、传人构成。流派的静态构成因素是学界关注较多的部分,笔者将视角锁定在产生流派的“人”的层面,认为艺人是创造性的构成因素,受众是审核性的构成因素,传人是发展性的构成因素,三者彼此关联,相互作用,协调发展。②张延莉《评弹流派机制构成因素的历史与变迁》,《黄钟》2014年第2期。通过黄金期和当今流派构成因素的比较,笔者发现,当今的艺人在演唱风格的形成方面出现了偏差,继承和创新能力因为从个体艺人到团体职工的身份转变而受到影响,传承方式从“跟师制”到“学校制”的改变也影响了艺人水平和传人素质③张延莉《“跟师制”到“学校制”——从传承方式看评弹流派的传承》,《歌海》2012年第3期。,受众的规模萎缩、老龄化等问题也影响到审核性功能的发挥,艺人成为单纯的表演者,受众成为单纯的欣赏者,传人成为单纯的学习者,三者之间原本存在的咬合链出现了断裂。

我们从“人”的因素可关注到流派机制的构成因素,从“音乐社会”的视角则可关注到维持因素的作用。维持因素涉及商业、政治、演出空间、组织机构四个方面,这四个方面的因素并非囊括影响流派的所有社会因素,而是在历史发展中所呈现出的突出要素,无论是20世纪二三十年代广播电台的商业作用,还是20世纪50年代编创“二类书”的政治引导,抑或是“专业书场”“舞厅书场”“游乐园附属书场”等各式书场所提供的富余演出空间,又或是行会组织对行业规范、拜师礼仪的严格把关,都为评弹提供了一个产生流派的场域。很难说没有广播电台,是否会有“开篇”的兴起,没有对“开篇”的追捧,是否会有对流派各种风格的探索。很难说没有在特定历史时期编创“二类书”的政治引导,是否会让初具雏型的许多流派有更多的作品来稳定其风格的形成,最终成为受众接受认可的流派。④张延莉《评弹流派机制维持因素的历史叙事》,《中国音乐学》2014年第3期。而当今的流派维持因素,商业的力量难以支撑评弹的发展,评弹的演出市场单靠自身已经难以为继,国家的支持变得必不可少。如果说前一阶段的编创“二类书”,政治力量扮演的只是引导的角色,那么这一阶段则是不可或缺,如上海市委宣传部东方宣传教育服务中心的社区公益评弹,国家级非物质文化遗产的保护政策对于收支不平的书场的扶持,国家对于上海评弹团这一国家级院团的支持等。书场数量的大幅度锐减既是评弹市场衰落的结果也是市场不景气的表现,虽然电视书场的出现为评弹的演出开拓了新的空间,但是也改变不了整个演出空间减少的现实,而且电视欣赏改变了艺人与听众之间原有的关系,表演与反馈之间发生了一定程度的隔绝。从艺人自发形成的行会组织到国家级的行政团体,组织结构的改变是与艺人身份的转变相关联的,评弹团的运营反映出国家扶持的重要,传习所的改制更使得国家加大了扶持力度。综观当今的维持因素,国家扶持的作用显著,然而并非作用于流派的产生和发展,而是维持评弹的生存。应该说,流派机制的缺失是评弹艺术产生不了新流派的原因,机制的形成需要各要素的共同作用力,而各要素在历史的洪流中发生了巨大的变迁后,是不平衡的一个个组件,并未形成新的运转机制。

一、当今评弹流派机制的缺失

在评弹流派兴盛时期,作为构成性因素的艺人、传人、受众不仅各自处于良性发展状态,彼此之间也形成功能性关系。艺人作为创造性的构成因素是流派产生的关键,但是他受到受众这一审核性构成因素的把关和制约,同时需要传人的继承、发展。一方面,传人的继承是流派得以成“派”的关键性因素,另一方面,传人如果在继承前人基础上有了更好的创新并得到受众的认可,则具有了产生新流派的可能性,故而传人成为发展性的构成因素。但是如果从“人”的层面关注这三者,维持性因素当视为必不可少的外因。评弹在20世纪二三十年代有着较好的演出市场,且由于当时广播遍地开花,广播和评弹联姻,形成双赢的局面。广播这一新媒体利用评弹已有的市场迅速在上海立足,而评弹借助广播平台风靡大街小巷,更因为广播所特有的“点播”“点唱”等消费型收听功能,促成了更多“开篇”的产生,也造就了一代名家名档,流派顺势而生。到了20世纪50年代,“编创二类书”的政治影响促成了一批初具流派雏型的创腔人在编创二类书的过程中创造出一批流派代表性作品,从而使流派趋向成熟。同时,作为评弹重要演出空间的书场和保护艺人利益的行会组织为评弹流派的发展提供了保障和空间。这些维持性因素是评弹流派机制构成性因素的重要驱动力量,它们通过对构成因素的影响促成了流派的生成和发展,同时这些维持性因素与其所处历史时期具有不可忽视的关联性,其维持性作用在历史大背景中才得以发挥作用。

然而,就构成因素的艺人、受众、传人而言,流派机制的各构成因素之间存在制约性,因而一方发生变化也会波及其他两方。由于艺人身份的转变,由个体艺人转为国家职工,原本要靠技艺讨生活的艺人变成了有一定身份地位和固定收入的演员,生活虽然有了保障,但是在竞争力削弱的情况下,艺人的从艺水平大幅下降,新作质量也不尽人意,新的流派唱腔多年未出。而观众规模的萎缩和老龄化,尤其是高端听客的减少,也制约了听客审核性功能的发挥,艺人与听客二者互动的减少加速了彼此的衰落。学校制培养模式取代原有的跟师制也从教育模式上改变了艺人原有的传承方式,培养出了许多艺多难精的传人,他们往往会唱许多流派,却不能唱好某一个流派,没有成为合格的传人,更别说在继承的基础上创造新的流派。三个层面的构成因素都发生了质的变化,彼此之间制约功能的减弱更是加速了整个评弹流派机制构成性因素的变迁。而这一时期的维持性因素也从前一时期的充分条件变成必要条件,如果说前一时期的维持性因素是在评弹流派机制构成性因素这一核心基础上的补充,起到驱动和刺激作用,那么这一阶段的维持性因素则是必不可少的助推力。由于评弹演出市场的日益萎缩,依靠自身的供求关系和消费力量很难支撑起整个评弹演出市场的良好发展,商业力量不能成为其先导,而国家扶持这一政治性因素从前期的引导转为直接的扶持和保护。从某种程度上讲,没有国家的扶持很难维持评弹的现状,但是国家的扶持也是一把双刃剑,它在扶持的同时也在进一步不自觉地破坏着岌岌可危的市场供求关系。这一时期的演出空间和组织机构虽然在数量上和形式上有所创新,有所突破,但是不足以扭转整个评弹流派发展的现状。

评弹流派机制各个部分在当今都发生了变迁,这导致了机制的各个部分不能协同合作,自评弹流派第二个黄金期以来再没有新的流派产生,即使有艺人想出流派,用了各种方法希望唱出“新调”,但是流派机制构成要素的缺失和维持因素的变异使得这些新调并未被听客和评弹学者接受。“为什么没有新的评弹流派产生”是评弹界近些年一直在思考的问题。笔者曾试图通过对流派机制发展变迁的观照,通过历时比较,找出具有说服力的原因,找出缺失的因素,但是在不断的比较和思考中,笔者发现,正是由于流派的多要素构成,流派机制构成要素之间的功能性关系,这一问题的答案不可能是单一的。甚至可以说,没有新的流派产生是因为流派机制中各方面的要素都发生了变迁,而这样的变迁未能在彼此之间形成流派产生所需要的功能关系,并且适应新的历史语境,所以当今的评弹流派机制并未形成。

二、评弹流派的变迁

流派机制的缺失是当今评弹艺术没有新流派产生的原因。流派机制原有因素在不断变化的社会现实和新的历史语境中发生了变迁,导致评弹流派原有的功能及意义出现了变化。评弹流派的发展呈现出舞台化、艺术化的倾向,并形成地域性的发展特点。

(一)舞台化、艺术化倾向

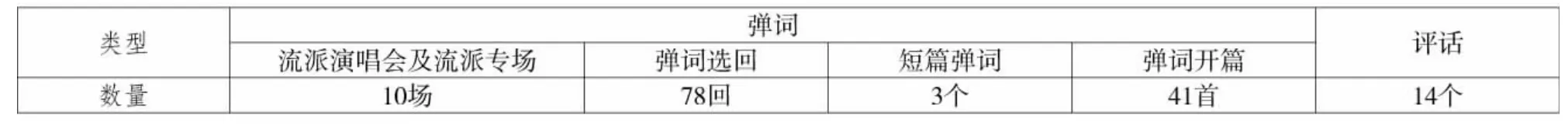

笔者根据“上海评弹网”有关乡音书苑夜场节目的安排和田野考察所记录的演出资料,统计了2011年全年乡音书苑夜场近60场演出的节目类型和数量(表1,表1中所统计的10场流派演唱会和流派专场具体见表2)。

有关评弹“流派演唱会”的最早记载可以推到1961年上海文化广场的“万人流派演唱会”,当时这一形式受到众多听客的欢迎,产生了极大社会反响。从此,流派演唱会逐渐成为一种固定的表演形式,延续至今。从2011年的演出情况来看,这一形式在当今评弹市场中已占有重要地位。笔者在田野考察中发现,流派演唱会常常出现客满的情况,甚至还出现过一票难求的盛况,相比平日的书场演出,上座率高出许多。演出方坦言,他们从来都不担心流派演唱会的票房情况,这可能是目前评弹市场上最受观众欢迎的演出形式。

究其原因,主要有以下几个方面。其一,流派唱腔作为评弹艺术发展成熟的标志,集中体现了评弹艺术较高的艺术水准,是评弹艺术的精华。评弹团通过流派唱腔展示吸引观众,流派容易受到听客的欢迎和认可。从参与“评弹进校园”活动的评弹团在上海之外尤其在香港、台湾等地的演出也采用此种形式即可看出,流派演唱会是推介评弹的一张很好的“名片”。其二,流派演唱会的形式适应现代听众的听赏习惯。传统的评弹一部书目通常需要连续演出30~45天,虽然现在已经缩短为15天,但是除了老年人,中青年人没有时间也不可能天天去书场听书。而流派演唱会与通常的音乐会演出时间和演出形式相同,时长一般为一个半小时或两个小时,故而这一演出形式不仅吸引许多老听客、老书迷,也会吸引一群潜在的年轻书迷。其三,前文已经论述评话、弹词的不均衡发展,弹词拥有更多的观众,观众群有一定的导向作用,同时这样的演出形式也容易吸引不了解评弹的新观众。其四,这种形式受到听客欢迎,票房不成问题,从经济效益考虑评弹团也乐意排演。

表1 2011年乡音书苑夜场演出类型统计

表2

但是也有一些人对这一现象持反对态度,认为这一形式将评弹简单化、歌唱化、单一化。流派本是依附于书目产生,伴随着书目成熟发展,传统的流派唱腔都有自己的固定书目,一些流派名家说唱某一书目时通常只用自己的流派唱腔。根据情节发展,不同人物、不同情绪可能需要借助唱腔表现不同的意境,然而流派唱腔本身具有一定的局限性,某一种唱腔可能只擅长表现某一类人物性格,所以一些流派大师会利用速度、音区和唱法的变化来弥补这一缺陷,有时可能只是细微变化,却能产生截然不同的效果,也正是在这样的变化过程中,流派的内涵和魅力就体现出来了。而流派演唱会就像一个大杂烩,各种流派唱腔拼凑在一起组成一台不伦不类的演出,为唱而唱,体现不出评弹的魅力。

这样的观点有一定代表性,也有一定道理,但是对于流派演唱会这一演出形式,笔者持比较积极的态度,并认为流派演唱会是评弹适应现代都市生活方式,城市化的演出环境、演出形式和听赏方式的结果。在讲究效率、习惯“速食”的现代都市社会,人们无法把大量时间花在娱乐项目上,但是市民有着精神生活的必然需求,城市化程度越高,这样的需求量越大。于是,评弹流派演唱会这样一种类似于音乐会的演出形式应运而生,一个半小时到两个小时的演出时间,紧凑的节目安排,多个评弹流派经典的集中展示,流派唱腔的“优质组合”,使得市民能更加有效地使用其有限的时间娱乐,符合市民高效、精致的生活习惯。不同听客对于流派有不同的喜好,有的人青睐张调,有的人酷爱蒋调,还有的人迷恋丽调,流派演唱会的形式可以满足不同听众的不同流派喜好,体现了“多元一体”的思想,最大限度地满足了听众的多元需求,在提倡多元发展的城市社会中容易得到观众的呼应。

然而,流派唱腔的开篇选曲就那么多,老听客也时有“老是那几支开篇”的抱怨,如果一直一成不变,长期以往自然影响演出效果,因此演员们也在努力创作新作。2011年在逸夫舞台和上海大剧院上演的两场大型交响评弹《三国风云》和《红楼青衣》,就是对流派演唱会形式的创新和突破。两场演出的演员阵容强大,集中了各种流派的优秀传承人及评弹团的中坚力量。主创人员旨在将不同流派统合在一个故事中,演绎一台有统一主题和一定情节的流派演唱会,这样的创作理念无疑是非常有意义的,但是编曲配乐和演出形式有待商榷。曲调在传统唱腔基础上又增加了许多现代元素,尤其是伴奏乐队的配乐十分丰富,舞台下的乐池坐满了伴奏乐人,舞台上演员手中的琵琶和三弦或是变成了昭示正在上演的确为评弹的符号性道具,或是弦索的叮咚之声完全淹没在乐队中,或为前面演唱者的评弹“卡拉O K”伴奏。尽管是全新的表演形式,新颖的流派唱腔曲调,新奇的伴奏配乐,但笔者观看时有一丝恍惚,和一种不知身在何处的迷茫。现场的老听客也在不断嘀咕:“这是评弹啊?这是交响乐吧?”

笔者认为,评弹作为曲艺,其基本性质是用第三人称讲唱故事,其艺术魅力并不在于演员用第一人称去扮演角色。如果要扮演角色,戏曲通过演员的手、眼、身、法、步,以及服装、脸谱、道具、灯光、舞美的配合,可以做到惟妙惟肖,与之相比,“吃开口饭”的评弹演员有多少竞争力?观众为何要来看这样的“书戏”?任何一门艺术都有自己的独特性,气势恢宏的多声部交响乐是好听,但是评弹的一桌二椅,两件乐器琵琶和三弦,两人说唱,看似“清淡”,也自有其独特魅力。自弹自唱和乐队伴奏有着截然不同的艺术风格,虽然评弹交响化似乎让适合于在书场和小剧场等紧凑空间演出的评弹也能在大剧场上演,但已然不是书迷们所熟悉的评弹。硬把评弹交响化,恐怕既难以吸引交响乐迷,又有失去自身书迷的危险。

各流派的新作并不少见,但是新作品常常变成一次性演出,不能流传下来。2012年1月28日(正月初六),由上海文广演艺集团、上海评弹团主办的“锦上添花——陆锦花评弹专场”在兰心大戏院举办。时值张艺谋导演的《金陵十三钗》热映,片中由陈其纲根据江苏民歌《无锡景》编曲的《秦淮景》采用了苏州评弹的演唱方式,引起了影迷热议。一些评弹演员应景地在自己的日常演出中加入了这段演唱,陆锦花在乡音书苑演出时也做了尝试,观众反响热烈,甚至有听客专门为听这唱段去乡音书苑听书。于是,陆锦花考虑在自己的专场演出中重新演绎,她为该曲填上新词,题名《石库门外婆情》,以表达对已故外婆的思念之情。出于对剧场演出形式、演出效果以及作品情绪的考虑,她邀请笔者用钢琴为该作品伴奏。为解她的燃眉之急,加之有关流派的创新探索一直是笔者关注的问题,笔者欣然应允。

作为参与者,笔者对这一节目受到肯定的原因作了如下归纳。其一,作品本身具有“评弹性”。这一特性体现在作品和唱法两个方面。笔者目前所听到的类似《无锡景》的音调有《叹五更》《卖油郎》《照花台》《探清水河》等,关于《无锡景》的源流,目前所载较为详细的是:“江苏民歌《无锡景》的音乐是清末北方的《侉侉调》在南方的传唱音乐形式。《侉侉调》最早的工尺谱见于清光绪二十七年(1901年)程仲铨抄录的《小调器乐谱》。《侉侉调》流传到江苏南部后,被填以不同的歌唱各地风情的歌词,其中尤以吴语演唱的《无锡景》流传最为广泛。”[1]58评弹的音乐分为书调、流派唱腔和曲牌三类,虽然存在《无锡景》是评弹的一个曲牌的说法,但是笔者目前还未查找到明确的记载。即便《无锡景》不是评弹固有的曲牌,但是根据评弹的许多曲牌皆来自江南小调的特点,以及有评弹创腔人正是在吸纳江南小调的基础上而形成独特流派的先例,如此借用是符合评弹的创编传统的。民歌《无锡景》歌词旨在介绍无锡美景,2/4拍,旋律轻快。而陆锦花改编后的《石库门外婆情》,4/4拍,节奏速度上慢了一半,用以表现对外婆的感激与思念之情,这是丽调比较善于表现的情感。由于徐丽仙的嗓音特点,她在创腔之初所演唱的许多曲调都以表现哀怨、凄婉的女子见长,改编后的作品从风格上而言与这一类型相近。陆锦花的嗓音酷似徐丽仙,在唱法上也适当运用了丽调的演唱技巧,整首作品无论是音调上还是风格上都体现出评弹音乐的特点。

其二,演出形式新颖也是该作品获得好评的原因。西方乐器钢琴和中国传统艺术评弹,中西合璧的舞台呈现,顺应了当前的“跨界”思潮。学术界提倡跨学科的研究,文艺界提倡打破不同音乐类型的壁垒,多元融合,如流行与古典、民歌与爵士的结合,这是当代常见的演出形式,观众们已然十分熟悉。而钢琴伴奏评弹在评弹界也早已不是新鲜事,最有影响力的莫过于台湾音乐人范宗沛的跨界音乐大碟《水色》,该唱片将钢琴、大提琴等西洋乐器与评弹经典唱段巧妙地编配在一起,《摆渡人之歌》《告别》《错过》《十三月》等等作品为人所熟知,吸引了一批年轻人,尤其让一些喜爱钢琴又喜欢评弹的青年人着迷。而倪迎春、高博文等评弹名档也曾在舞台上尝试过钢琴与评弹的结合,如高博文在中央电视台戏曲频道2011年元宵戏曲歌舞晚会上演唱的祁调作品改编的《水色秋思》,就是由刘佳音钢琴伴奏、解燕琵琶伴奏,倪迎春在2012年上海市各界人士元宵晚会上演唱的丽调作品《情探》,由比利时的Tobias le C o m pte(高悦)以爵士风的钢琴伴奏,钢琴和评弹同台的表演形式逐渐被评弹的听客接受。同样是“跨界”,同样是中西结合,为何前述评弹和交响乐的结合并未产生很好的效果呢?听客们之所以接受钢琴伴奏评弹的形式,是因为钢琴的加入并未改变评弹本身的表演形式,钢琴参与到三弦和琵琶的伴奏声部中,或钢琴取代三弦、琵琶的伴奏声部,体现的依然是中国传统音乐横向的“线性思维”,而评弹交响化体现的则是西方交响乐多声部和声的“纵向思维”,改变了评弹的音乐风格,以致于听客会发出“这是评弹吗”的疑问。

其三,与社会热点密切联系。该作品演出之时,恰逢张艺谋导演的《金陵十三钗》在各大影院热映,片中以评弹的表演形式展现的改编自《无锡景》的《秦淮景》在观众中反响热烈,有评弹演员戏称“评弹凭借《金陵十三钗》尴尬地火了一把”。在评弹的演出传统中,将当时当代的社会现实纳入表演一直都是评弹演员体现其水平的重要方式,在特定时间段的“旧曲新唱”讨巧又应景,贴近观众生活。前文述及,评弹观众出现老龄化,该作品所表现的对外婆的亲情很容易让同样具有“外公”“外婆”身份的听客们产生情感共鸣,据网友微博所言,有老阿婆在听后掉下泪来,这就是情感的感染力。

虽然,陆锦花的《石库门外婆情》在这次演出中取得较好的效果,是一次比较成功的流派创新探索,但是这样的形式是否适合于评弹的日常演出?这显然是不太现实的,钢琴不是书场的必要配置,且这样的伴奏形式也不太可能成为评弹的主流。但是这样的探索为传统评弹注入新的活力,同时有助于挖掘评弹流派本身的特色。

综上,评弹流派机制的缺失导致没有新的流派产生,而变迁的流派机制各要素也使得原有流派在发展过程中呈现出舞台化、艺术化倾向。原因在于:

就演出场地而言,从书场到剧场,演出场地的不同对于演出势必产生一定影响。其一是表演形式需要适应舞台的需要,如表演时间的限制,演出内容的安排。其二是话筒、音响等介质的使用,对于“吃开口饭”的艺人提出新的要求。其三,演员与观众的听赏关系发生变化。之前在茶楼、书场,观众可以一边喝茶一边听书,茶似乎是听评弹的必备,喝茶、倒水、拿放茶杯,演员唱到精彩处叫个好,这样一种听赏方式多了一份随意和惬意。而剧场的评弹欣赏方式与听音乐会无太大区别,每曲结束观众有礼貌地鼓掌,其余时间安静地欣赏,在书场中时常会出现的听客随台上艺人一同哼唱的现象,在剧场中也少了许多。

从流派演唱会的形式来说,正如前文所言,这是传统评弹流派在城市化过程中的适应性行为,有一批评弹听客需要这样的舞台化演出方式。

从评弹与交响乐、钢琴等其他艺术形式相结合的探索来看,艺人们在不断探索评弹流派的发展方向,而观众们对于这样的探索并不抵制,“不管是传统经典还是新创作品,只要好听就行”,这是听众对于评弹新旧作品的态度,但是“好听”的标准是什么呢?恐怕不偏离评弹曲种特色,不偏离流派唱腔的传统是最基本的要求。随着演出环境的改变,听客欣赏水准的提高,城市演出氛围的熏染,评弹流派在当今朝着舞台化、艺术化方向发展。这样的发展是评弹面对变迁的社会,在城市化进程中所做出的适应性调适,有效、成功与否,恐怕无法简单地用“是”“非”来判断,且不是当下就能够做出判断的。

(二)地域性发展特点

如果说评弹流派在上海的发展呈现出舞台化、艺术化的倾向,那么其在苏州则呈现出地域性发展的特点。首先是流派分布的地域性特点,其次是大流派、小流派的问题。

评弹发源于苏州,最初的流派也是在晚清时期产生于苏州,但是由于太平天国运动,战乱引起大批移民,尤其是上海租界的影响,评弹的中心发生了位移。唐力行认为:

可以断定从太平天国战争起到20世纪20年代,评弹的中心已逐渐由苏州转移到上海,其标志就是光裕社上海分社的建立。1924年,经常在上海演出的光裕社成员成立光裕社上海分社,由光裕社副社长朱耀庭担任上海分社首任会长。据《申报》是年8月24日载,社员“已经有200余名矣”(一说社员共50多人)光裕社上海分社积极参与社会事务,提高了评弹艺人在上海的社会地位。……评弹中心转移到上海后,直到20世纪60年代,在上海这一移民城市的多元地方戏曲文化中,评弹的受众始终占第一位。”[2]27

在这一时期,上海被称为评弹艺人的“大码头”,只有在上海唱红才能在业界站稳脚跟,再到别的“码头”才具有号召力,于是才会有张鉴庭的“七进上海”①作为张调创腔人的张鉴庭从1 7岁第一次到上海演出失败,直到近40岁第七次在上海沧州书场唱红,历经23年。“张鉴庭七进上海”的典故广为流传。陆予、李茂新《张鉴庭七进上海》,《上海戏剧》1982年第5期。。评弹在上海的兴盛也使得诸多的流派在上海产生或确立,如小阳调、薛调、严调、蒋调、姚调、张调、杨调、琴调、丽调等。[3]121949年之后,评弹艺人的组织形式开始从之前艺人组成的行会组织转向具有一定行政性质的集体或国营剧团,以上海评弹团为例,约有近10位流派创始人加入该团。2011年9月,笔者对上海评弹团在职演员的流派情况进行了统计,情况如表3所示。①根据2 0 1 1年9月1 4日对上海评弹团副团长周震华的采访整理。

由表3可知,上海评弹团现有流派基本继承了老的传统,如蒋调、丽调、琴调、张调、严调、薛调、小阳调等,也有诸如徐调、夏调在评弹流派中颇有影响的大流派,还有源于苏州的翔调和源于南京的候调。整体来看,唱蒋调的演员阵容最为强大,共有8人;其次丽调也小有规模,有4人;其他各调多1~2人。而周云瑞调和晏芝调则是两个比较特别的流派。

周云瑞调在观众中有一定的影响,但并没有得到业界的完全认可。笔者前述统计的书籍中并没有包含这个调,但是笔者在田野考察中时常听到这个调,也看过演员的演出。周云瑞调的创腔人是周云瑞,由于业内已有周玉泉的“周调”,故而用“周云瑞”全名来命名这个流派。周云瑞(1921~1970年)原名国瑞,祖父周钊泉是京剧演员,父亲周凤文继承父业,为京剧名旦,在上海红极一时,雅称“夜兰香”。周云瑞是有天赋的艺术世家子弟,由于他父亲认为京剧需要许多人搭班子,而评弹只需一两人即可演出,比京剧方便得多,加之其本身又是评弹爱好者,因此弃家传京剧艺术而拜擅长唱《三笑》的王似泉为师学习评弹,艺名“云瑞”。王似泉不经常演出,云瑞学艺心切,因而再拜“塔王”沈俭安为师学习《珍珠塔》。得到名师教授再加上自己的勤学苦练,周云瑞一年后与吕逸安、郭彬卿拼档,于江浙沪一带演出成绩较好。1945年,经老师沈俭安介绍,与师弟陈希安拼档,从此崭露头角,书坛上有“小沈薛”之称。周云瑞虽然嗓音清脆圆润,可是音量不够宏亮。为了弥补自己的不足,他虚心向著名歌唱家学习声乐,研究发音规律,并把老师精湛的说表艺术与自己的嗓音特点相结合,将人物的喜怒哀乐表演得生动逼真。在运腔方面,他针对自己大嗓子一般、小嗓子优秀的先天条件,扬长避短,把唱腔唱得婉转悠扬,娓娓动听,形成了沈调的一种独特唱法,在同行和观众中产生了一定影响,故有观众将其演唱称为“周云瑞调”。周云瑞被称为评弹界的音乐家,他不仅善弹善唱还善谱曲,丰富、发展了沈调,在弹词唱腔音乐方面也做了许多贡献,如刘天韵唱的“陈调”《林冲踏雪》,就是他精心设计的。周云瑞还在自己谱唱的《岳云》开篇中,运用《十面埋伏》中的大幅度扫弦,表现激战场景,并吸收了京剧中的“娃娃腔”,使俞调增添了刚劲的色彩。在《刘胡兰》中,他运用京韵大鼓中的念白和唱腔,加强了评弹俞调的激昂气势。祁调(祁莲芳所创)一向不为人所注意和重视,周云瑞却认为它是评弹曲调的一朵奇葩,不能被埋没。为此,他花了很大的精力,研究祁调唱腔音乐的旋律,加以丰富和再创造,终于在《秋思》开篇中,谱成新的祁调,获同行赞誉“一个作品救活了一个流派”。正因技艺全面而又精通音律,周云瑞后来被领导安排从事团里所办学馆的教学工作。他充分认识到评弹传人培养工作的重要性,放弃了他酷爱的从事了几十年的演员工作,任上海市评弹团学馆主任兼教研组长。于是,繁忙的教学工作变成了他的生活重心。①以上有关周云瑞的情况根据2 0 1 1年9月1 4日对周云瑞之子、现上海评弹团副团长周震华的采访以及上海东方卫视戏剧频道栏目《评弹天地》的《周云瑞专辑》整理而成。周云瑞全力以赴编写教材,他说:“能为评弹培养接班人,再苦再累也是情愿的,因为后继有人。”后来苏州市办了评弹学校,他又往返于苏沪之间,去该校授课。学馆与评弹学校培养出了一批青年演员,周云瑞功不可没。他还曾经被上海音乐学院聘为客座教授,教授学生戏曲曲艺课程,为民间音乐进课堂做出了贡献。如今还能在上海评弹团著名演员徐惠新、高博文的演出中听到周云瑞调。

表3 上海评弹团在职演员流派情况(统计时间:2011年9月)

正如前文所述,流派不是艺人自称的更不是专家命名的,而是在长期演出实践中被观众叫出来的,但不可否认,专家的态度一定程度上会影响流派的流传和大众对流派的认可度。笔者认为,周云瑞调未能纳入到专家著作中,得到业界肯定的原因,和本文对于流派构成要素的分析是一致的。由于周云瑞后来主要从事评弹教学工作,个人演出减少,并没有留下太多属于这个调的代表作品,加之传承人不多,导致他在听众中的影响有限,因此在专家著述的流派统计中并没有收录该调。但是笔者认为,目前在演出实践中能时不时听到周云瑞调,并且有评弹艺人致力于周云瑞调的挖掘和发展,若干年之后评弹流派历史改写也是有可能的事。

晏芝调则是近些年一直在争取确立流派的一个调,但无论是观众还是业内似乎还没有完全接受,只在一定范围内有影响。此外,诸如李仲康调、薛小飞调、王月香调等流派,由于其创腔人在苏州,也多在苏州流行,上海评弹团没有这些流派的传承人。笔者也只在上海“雅韵集评弹票房”的一次演出中听到一位票友演唱王月香调。通过对这位票友的采访得知,在上海唱这个调的人并不多。而在对苏州评弹团的周梦白、曹静的采访中,笔者了解到,周梦白就是李仲康调的传人。他说:“这个调现在会唱的人不多,恐怕只有苏州团、只有我会唱。”实际上,目前流派的分布在上海和苏州各有不同。由于建团之初拥有众多流派创腔人,上海评弹团比较注重流派的传承。而在上海唱红的这些流派,各自发展也有不同:蒋调、丽调、俞调无疑是演唱者较多、听客面广、影响较大的流派,而像李仲康调、王月香调则是在一定范围内有影响。关于“大小流派”的问题,笔者在采访中多次询问相关人士,虽然很多人都认为这是客观存在的现象,但是对于原因则众说纷纭。笔者认为主要有以下几点:第一,流派的传统。有的流派在上海更受观众欢迎,在上海发展得就更好,有的流派在苏州有观众群,于是在苏州就发展得好。第二,流派自身的艺术水平。虽然都是流派,但是艺术水平也有高低之分,尤其是创腔人的艺术水平,对传人和流派的发展有直接影响。一般而言,艺术水平高的流派学的人多,听的人也多,市场就大,爱学的人更多。这似乎是个相互关联的循环问题,这样的循环导致了流派的发展也有了大小之分。

一直以来,我们常常听到一句话“评弹发源于苏州,发祥于上海”,上海这座城市见证了评弹的辉煌。然而,最近几年评弹的发展重心发生了位移,重新回到苏州。评弹和昆曲作为苏州城市发展的两张文化名片,受到政府的重视。苏州话演唱的评弹在苏州虽然也受到“方言弱化”的威胁,但是远比在上海这座移民聚居的城市面临的情况要好,语言的障碍要小得多。除此之外,评弹在苏州还有另外一个比较突出的现象,就是旅游景点中的“点唱”,笔者在苏州拙政园、观前街都有亲身体验。相比于书场说书,这样的演出轻松许多,收入也颇为可观。据说,有许多苏州的评弹演员专门在景点演唱。2010年11月,笔者在苏州拙政园就遇到一位评弹演员,他曾经在苏州评弹团,后来觉得在景点唱收入可观,于是辞职出来“单干”。笔者未去核实他的身份,但是从弹唱来看,他确有些功力。他做有一个点唱本,上面有各种流派唱腔选段的词,并标有价格,根据唱段的长短和难易程度收费,费用在30~100元之间。他一开始是放录音招揽客人,自己并未亲自演唱。笔者点了一首50元的蒋调—俞调对唱《赏中秋》,一曲罢,围观的几位香港游客又点唱了两首,半个小时不到,三个唱段他已经收入过百,在游客如织的拙政园,一天下来收入的确十分可观。

如果说上海评弹流派当前的发展有着舞台化、艺术化的倾向,那么苏州的评弹流派则逐渐成为旅游文化的一部分,这样的发展有着怎样的音乐变化和文化适应,有待深入考察与研究,但是当今评弹流派所呈现出的地域性特点是比较明显的。评弹要想重现黄金期“处处弦歌声”、流派纷呈的辉煌,恐怕已经很难。成不了市民耳边时时萦绕的曲艺,成为小众追捧的高雅艺术,是不是也是评弹的一条出路?

[1]柳青.湖南“无锡景调”变体民歌比较[J].艺海,2008(3).

[2]唐力行.从苏州到上海:评弹与都市文化圈的变迁[J].史林,2010(4).

[3]秦建国,主编.评弹[M].上海:上海文化出版社,2011.

(责任编辑、校对:关绮薇)

Cultural InterpretationofDevelopmentofVariousSchoolsofSuzhou Pingtan

ZhangYanli

The lack in institutionaldevelopmentmechanism underlies the absence of new schools of Suzhou pingtan.A-gainst the backd rop of social transition,the original func tions and significance of trad itional schools have undergone changes and taken on regionalfeatureswhich are artistic and adap tab le to stage performance.

Pingtan,Schools,Development,Cultural Interp retation

J80

A

1003-3653(2017)04-0094-09 DO I:10.13574/j.cnki.artsexp.2017.04.012

2017-05-22

张延莉(1982~),女,湖北恩施人,博士,上海音乐学院《音乐艺术》编辑部主任,副编审,副研究员,研究方向:音乐人类学、音乐编辑学。

上海音乐学院高峰高原E-研究院学科专业团队建设项目、上海音乐学院2015年度“音才辈出”项目“城市化语境下评弹新声研究”。